A. ギユマン 『彗星』 ― 2007年06月01日 21時59分32秒

★Guillemin, Amedee 著

LES COMETES

470pp, 17 x 27cm, Hachete, Paris, 1875

総シャグラン装、別刷り図版11葉+本文挿絵78点

シャグラン装というのは、サメ肌状に表面をざらざらに加工した革(山羊やロバ)を用いた装丁で、鹿島茂氏によれば、装丁の格からいうと決して上等なものではないそうですが、一見すると「洋古書」のイメージにぴったりくる重厚な趣。

で、私の中では、こうした「舶来」の匂いが、彗星のイメージと何となく結びついているのです。

彗星は洋の東西を問わず、凶兆と考えられてきた時代が長かったはずですが、颯爽と尾を曳いて天翔ける「カッコいいもの」というイメージは、一体いつごろ生まれたのでしょうか…?

こういう問いになると、従来の天文学史はお手上げで、「天文趣味史」の出番ではないかと思います。(が、私にも確たる答があるわけではありません。たぶん「コメット・ハンター」と呼ばれる天文家の出現と、相前後するのではないかと思いますが…。)

★彡 ★彡 ★彡

さて、本の内容の方はまた明日。

LES COMETES

470pp, 17 x 27cm, Hachete, Paris, 1875

総シャグラン装、別刷り図版11葉+本文挿絵78点

シャグラン装というのは、サメ肌状に表面をざらざらに加工した革(山羊やロバ)を用いた装丁で、鹿島茂氏によれば、装丁の格からいうと決して上等なものではないそうですが、一見すると「洋古書」のイメージにぴったりくる重厚な趣。

で、私の中では、こうした「舶来」の匂いが、彗星のイメージと何となく結びついているのです。

彗星は洋の東西を問わず、凶兆と考えられてきた時代が長かったはずですが、颯爽と尾を曳いて天翔ける「カッコいいもの」というイメージは、一体いつごろ生まれたのでしょうか…?

こういう問いになると、従来の天文学史はお手上げで、「天文趣味史」の出番ではないかと思います。(が、私にも確たる答があるわけではありません。たぶん「コメット・ハンター」と呼ばれる天文家の出現と、相前後するのではないかと思いますが…。)

★彡 ★彡 ★彡

さて、本の内容の方はまた明日。

A. ギユマン 『彗星』 (2) ― 2007年06月02日 23時28分32秒

ギユマンの本として、以前 『天空』 を取り上げました(http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/06/18/410410)。

『彗星』のタイトルページで、ギユマンは「『天空』 の著者」と紹介されていますが、『彗星』 は、『天空』 と同じ出版社、同じ挿絵画家によって生み出された、いわばその続編的な性格の本です。

巻中には 『天空』 と同様の素晴らしい星景画 ― もちろん彗星がテーマの ― が収められています。

写真は1843年の大彗星。同年3月19日、パリ上空の眺めです。

すばらしく長大な、白銀の尾が、真一文字に空を横切っています。非常にすっきりとした印象の彗星であり、絵ですね。

微細でリアルな街並みや、夜空の微妙な色合いにも、並々ならぬ彫りと刷りの技量がうかがえます。

『彗星』のタイトルページで、ギユマンは「『天空』 の著者」と紹介されていますが、『彗星』 は、『天空』 と同じ出版社、同じ挿絵画家によって生み出された、いわばその続編的な性格の本です。

巻中には 『天空』 と同様の素晴らしい星景画 ― もちろん彗星がテーマの ― が収められています。

写真は1843年の大彗星。同年3月19日、パリ上空の眺めです。

すばらしく長大な、白銀の尾が、真一文字に空を横切っています。非常にすっきりとした印象の彗星であり、絵ですね。

微細でリアルな街並みや、夜空の微妙な色合いにも、並々ならぬ彫りと刷りの技量がうかがえます。

A. ギユマン 『彗星』 (3) ― 2007年06月03日 21時02分56秒

昨日の彗星とは対照的に、九尾の狐状に複数の尾を曳いた彗星。

キャプションには、「シェゾー彗星。1744年3月8日夜、ローザンヌからの眺め」とあります。

本書の出版から、さらに130年ほど遡った18世紀前半の情景。何とも神秘的というか、むしろ不気味な感じが漂います。昔の人が彗星に恐れおののいたのも肯けます。

この前も挙げた、ウィキペディアの「大彗星」の項(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%BD%97%E6%98%9F)には、これと同じ絵がモノクロ図版で掲げられていますが、名前がなぜか「クリンケンベルグ彗星」となっています。

で、調べてみると、クリンケンベルグが第一発見者で、ド・シェゾーは直後に軌道計算をした人のようです。ウィキの出典は、1884年にドイツで出た本なので、彗星の呼び名にも、それぞれお国自慢の要素が出ているのでしょう。

この絵には元絵があるはずですが、今すぐには調べがつきません。ただし、このように鮮麗なカラー図版にしたのは、たぶん本書の手柄だと思います。

キャプションには、「シェゾー彗星。1744年3月8日夜、ローザンヌからの眺め」とあります。

本書の出版から、さらに130年ほど遡った18世紀前半の情景。何とも神秘的というか、むしろ不気味な感じが漂います。昔の人が彗星に恐れおののいたのも肯けます。

この前も挙げた、ウィキペディアの「大彗星」の項(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%BD%97%E6%98%9F)には、これと同じ絵がモノクロ図版で掲げられていますが、名前がなぜか「クリンケンベルグ彗星」となっています。

で、調べてみると、クリンケンベルグが第一発見者で、ド・シェゾーは直後に軌道計算をした人のようです。ウィキの出典は、1884年にドイツで出た本なので、彗星の呼び名にも、それぞれお国自慢の要素が出ているのでしょう。

この絵には元絵があるはずですが、今すぐには調べがつきません。ただし、このように鮮麗なカラー図版にしたのは、たぶん本書の手柄だと思います。

A. ギユマン 『彗星』 (4) ― 2007年06月04日 23時15分50秒

プランクトンというか、原生動物のような、奇っ怪な彗星の姿。

彗星を描いた古画としては、至極ポピュラーなものらしく、このブログでも以前レイノルズの本を紹介した際に登場しました。(http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/12/05/)

オリジナルは、17世紀ポーランドの天文家、ヤン(ヨハネス)・ヘヴェリウスの『彗星誌(Cometographia)』(1668)に載った挿絵。

キャプションを見ると、形態に応じて各々ラテン語の名前がついています。左下は Cometae Cornutus bicuspidatus、中段右は Cometae Barbatus、右下のちぎれた尾は Cometae Monstriferus …等々。ラテン語が分からないのでサッパリですが、語感からすると、コルヌトゥスは「角」、バルバトゥスは「ひげ」、モンストリフェルスは「モンスター」と関係がありそうです。そういえば何となくそれらしい形。

分類学者のリンネが、二名法による学名を考案したのは、へヴェリウスよりも半世紀ばかり後のことですが、こうした「学名」で呼ぶと、彗星がいっそ生き物じみて感じられます。

ところで、今古書サイトを見たら、へヴェリウスの原著がちょうど売りに出ていました。お値段ざっと5万ドル。コメントのしようもありませんが、一つ確実に言えるのは、売っているということは、買う人もいるのでしょう。だからどうというわけでもありませんが。。。。

彗星を描いた古画としては、至極ポピュラーなものらしく、このブログでも以前レイノルズの本を紹介した際に登場しました。(http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/12/05/)

オリジナルは、17世紀ポーランドの天文家、ヤン(ヨハネス)・ヘヴェリウスの『彗星誌(Cometographia)』(1668)に載った挿絵。

キャプションを見ると、形態に応じて各々ラテン語の名前がついています。左下は Cometae Cornutus bicuspidatus、中段右は Cometae Barbatus、右下のちぎれた尾は Cometae Monstriferus …等々。ラテン語が分からないのでサッパリですが、語感からすると、コルヌトゥスは「角」、バルバトゥスは「ひげ」、モンストリフェルスは「モンスター」と関係がありそうです。そういえば何となくそれらしい形。

分類学者のリンネが、二名法による学名を考案したのは、へヴェリウスよりも半世紀ばかり後のことですが、こうした「学名」で呼ぶと、彗星がいっそ生き物じみて感じられます。

ところで、今古書サイトを見たら、へヴェリウスの原著がちょうど売りに出ていました。お値段ざっと5万ドル。コメントのしようもありませんが、一つ確実に言えるのは、売っているということは、買う人もいるのでしょう。だからどうというわけでもありませんが。。。。

『彗星の劇場』 ― 2007年06月05日 22時17分45秒

話がちょっと変わりますが、へヴェリウスの『彗星誌』が出たのとちょうど同じ時期、彗星に関してもう1冊の大作が出ています。

それが Bay Flamさんもコメントで挙げられた、『彗星の劇場(Theatrum Cometicum)』です。著者は、ポーランドのルビエニエツキ(Stanislai Lubienietski または Stanislaus de Lubienietz)で、書誌が今ひとつはっきりしませんが、1666年から68年にかけて出版されたようです。

出たのも同時なら、著者も同国人ということで、この2冊の本には、きっと相互に影響関係があったと思うのですが、ネットをざっと見た限りでは、その辺がどうもモヤモヤしています。ともあれ、へヴェリウスの本と並んで、ルビエニエツキの挿絵も、後世くり返し転写され、彗星のイメージ形成にあずかって大いに力がありました。

さてさて、こちらも古書価は今日現在、堂々の68,500ドル。むむむ、隔絶…。それでもやっぱり買う人はいるのでしょう。

ところで、この本からは、もっと別の、もっと身近なエピソードも連想します。それはまた明日。

(写真は『彗星の劇場』の1ページ。5月31日の記事で挙げた『天文不思議集』より。この絵は、彗星のタイプ分けではなくて、1つの彗星の見え方の変化を示したものです。)

それが Bay Flamさんもコメントで挙げられた、『彗星の劇場(Theatrum Cometicum)』です。著者は、ポーランドのルビエニエツキ(Stanislai Lubienietski または Stanislaus de Lubienietz)で、書誌が今ひとつはっきりしませんが、1666年から68年にかけて出版されたようです。

出たのも同時なら、著者も同国人ということで、この2冊の本には、きっと相互に影響関係があったと思うのですが、ネットをざっと見た限りでは、その辺がどうもモヤモヤしています。ともあれ、へヴェリウスの本と並んで、ルビエニエツキの挿絵も、後世くり返し転写され、彗星のイメージ形成にあずかって大いに力がありました。

さてさて、こちらも古書価は今日現在、堂々の68,500ドル。むむむ、隔絶…。それでもやっぱり買う人はいるのでしょう。

ところで、この本からは、もっと別の、もっと身近なエピソードも連想します。それはまた明日。

(写真は『彗星の劇場』の1ページ。5月31日の記事で挙げた『天文不思議集』より。この絵は、彗星のタイプ分けではなくて、1つの彗星の見え方の変化を示したものです。)

『彗星の劇場』…星の翁を復活させた古書の力 ― 2007年06月06日 21時35分27秒

昭和20年秋。既に還暦を迎えた野尻抱影は、日本の敗戦という苛烈な現実を前にして呆然自失、自宅で籠居の日々を送っていました。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

明治十年代の末年にお生まれになった野尻先生にとっては、大正デモクラシー時代に育ったわたしたちとはちがって、日本の敗戦は極めて深刻な打撃を与えた事件であり、わたしは当時、星の魔術師が神通力を失ったと感じたものである。また神通力を取り戻していただきたいと、古い銅版画入りの厚い彗星の本をかたにかついで、世田ヶ谷の御宅へうかがったことがあった。

(広瀬秀雄『星の民俗学』〔野尻抱影著〕解説)

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

戦後のある晴れた、しかもうすら寒い日だったように覚えています。武蔵野の西辺近く(三鷹の天文台官舎)から、いつもあやしく面白いお話を聞かせて頂いている魔術師を何とかおどろかさんものと、重い羊皮装丁の1600年代出版のルビエントスキーの『彗星全集』をかついで、まだ戦災の跡の生々しかった地域をぬけて世田ヶ谷のお宅にお尋ねした事でした。

いろいろお話をしたり聞いたりしましたが『彗星全集』が非常に先生の気にいったように思えました。そこに集められた彗星の写生図ののった銅版の古星図の数々は、恐らくは戦争の現実に一時呪文を忘れていたように見えた魔術師をいくらか若がえらせたに違いないと信じられます。とにかくもその頃から、星の言葉を聞く法の伝達者として再び昔の野尻先生の姿が見られるようになりました。

(広瀬秀雄『新星座巡礼』〔野尻抱影著〕角川文庫・解説)

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

文中 『彗星全集』 とあるのは、他でもない 『彗星の劇場』 のこと。星の翁の迷夢を払い、戦後のさらなる飛躍をもたらした原点こそが、この17世紀の古書だったのです。したがって、翁の文章に親しみ、その後を慕う者は、すべて間接的にルビエニエツキの恩沢を蒙っているわけです。

★ ★ ★ ★ ★

なお、筆者の広瀬秀雄氏(1909‐1981)は、後に東京天文台長をつとめ、天文啓発家として、多くの一般書を執筆された方。天文学史にも造詣の深い人でしたが、この『彗星の劇場』は、氏の個人蔵書だったんでしょうか?今見た限りでは、国立天文台の蔵書目録には見えませんでしたが…。だとしたらそれも凄い話。まあ、人の懐を気にしてもしょうがないんですが。。。

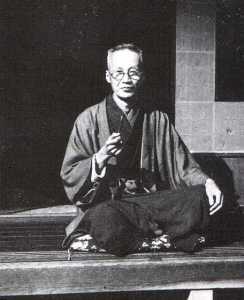

〔※上の広瀬氏の文章は、いずれも石田五郎著 『野尻抱影―聞書“星の文人”伝』(リブロポート)より転載しました。写真も同書口絵より。昭和30年、翁70歳のポートレート。〕

■付記(6月9日訂正済み)■

先に、この欄で「急いで訂正です。野尻翁が目にしたのは〔…〕『彗星の劇場』以前に出版された、別の本だったようです」と書きましたが、再度訂正します。やはり『彗星の劇場』で間違いありません。この辺のことは、書名等の書誌的情報の混乱に因るものですが、Bay Flamさんが、この点について的確なまとめをされていますので、ぜひご覧下さい。

★ARCHIVVM VRANOGRAPHICVM(天球誌文庫)

ルビエニエツキ 『彗星の劇場』

http://urano-research.txt-nifty.com/uranog/2007/06/post_f598.html

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

明治十年代の末年にお生まれになった野尻先生にとっては、大正デモクラシー時代に育ったわたしたちとはちがって、日本の敗戦は極めて深刻な打撃を与えた事件であり、わたしは当時、星の魔術師が神通力を失ったと感じたものである。また神通力を取り戻していただきたいと、古い銅版画入りの厚い彗星の本をかたにかついで、世田ヶ谷の御宅へうかがったことがあった。

(広瀬秀雄『星の民俗学』〔野尻抱影著〕解説)

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

戦後のある晴れた、しかもうすら寒い日だったように覚えています。武蔵野の西辺近く(三鷹の天文台官舎)から、いつもあやしく面白いお話を聞かせて頂いている魔術師を何とかおどろかさんものと、重い羊皮装丁の1600年代出版のルビエントスキーの『彗星全集』をかついで、まだ戦災の跡の生々しかった地域をぬけて世田ヶ谷のお宅にお尋ねした事でした。

いろいろお話をしたり聞いたりしましたが『彗星全集』が非常に先生の気にいったように思えました。そこに集められた彗星の写生図ののった銅版の古星図の数々は、恐らくは戦争の現実に一時呪文を忘れていたように見えた魔術師をいくらか若がえらせたに違いないと信じられます。とにかくもその頃から、星の言葉を聞く法の伝達者として再び昔の野尻先生の姿が見られるようになりました。

(広瀬秀雄『新星座巡礼』〔野尻抱影著〕角川文庫・解説)

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

文中 『彗星全集』 とあるのは、他でもない 『彗星の劇場』 のこと。星の翁の迷夢を払い、戦後のさらなる飛躍をもたらした原点こそが、この17世紀の古書だったのです。したがって、翁の文章に親しみ、その後を慕う者は、すべて間接的にルビエニエツキの恩沢を蒙っているわけです。

★ ★ ★ ★ ★

なお、筆者の広瀬秀雄氏(1909‐1981)は、後に東京天文台長をつとめ、天文啓発家として、多くの一般書を執筆された方。天文学史にも造詣の深い人でしたが、この『彗星の劇場』は、氏の個人蔵書だったんでしょうか?今見た限りでは、国立天文台の蔵書目録には見えませんでしたが…。だとしたらそれも凄い話。まあ、人の懐を気にしてもしょうがないんですが。。。

〔※上の広瀬氏の文章は、いずれも石田五郎著 『野尻抱影―聞書“星の文人”伝』(リブロポート)より転載しました。写真も同書口絵より。昭和30年、翁70歳のポートレート。〕

■付記(6月9日訂正済み)■

先に、この欄で「急いで訂正です。野尻翁が目にしたのは〔…〕『彗星の劇場』以前に出版された、別の本だったようです」と書きましたが、再度訂正します。やはり『彗星の劇場』で間違いありません。この辺のことは、書名等の書誌的情報の混乱に因るものですが、Bay Flamさんが、この点について的確なまとめをされていますので、ぜひご覧下さい。

★ARCHIVVM VRANOGRAPHICVM(天球誌文庫)

ルビエニエツキ 『彗星の劇場』

http://urano-research.txt-nifty.com/uranog/2007/06/post_f598.html

閑中忙あり ― 2007年06月07日 23時41分28秒

今日は急な残業で遅くなりました。やれやれ。

もうすぐ日付も変わるので、記事の方は明日に順延です。

もうすぐ日付も変わるので、記事の方は明日に順延です。

理科室風書斎のコンセプト・デザイン(1) ― 2007年06月08日 09時51分43秒

↑「教室の後の壁面を利用した陳列戸棚」 (大阪市立阿倍野中学校)

近畿教育研究所連盟(編)

『理科教育における施設・設備・自作教具・校外指導の手引』

六月社、昭和39(1964)年 より

**********************

理科室風書斎ということを口にしてから半年。

その構築は、緩慢に、しかし確実に進んでいると申し上げましょう。

で、以前は何か購入する場合でも、漠然と「理科室っぽいもの」という以上の判断基準はなかったのですが、だんだんモノが集積してくると、そこに一種の調和とリズムが生まれ、自ずとイメージが固まってきます。

今日はそのイメージに言葉を当ててみようと思います。

このブログをお読みの皆さんは、多かれ少なかれ理科室好きだろうと信じますが、皆さんの理科室イメージはどのように形成され、どんな部分に惹かれるのでしょうか。世代や生い育った風土によっても、いく分差異があるかもしれませんね。

私が惹かれるのは(つまり理科室風書斎に求めるものは)、1950~60年代くらいの理科室です。想像を逞しゅうすると、こんなイメージ。

(明日に続く)

理科室風書斎のコンセプト・デザイン(2) ― 2007年06月09日 09時54分52秒

↑昆虫飼育舎 「虫のおうち」 (海南市立大野小学校)

前掲書 より

**********************

(昨日の続き)

緑豊かな地方都市の一角。丘の上に立つ小学校の窓からは、向かいの丘や、その手前の古風な家並みが眺められます。ただし、理科室の窓は、学校園のヘチマ棚がすぐ外にあるので、半分ぐらい視界が遮られています。

理科室と理科準備室の壁際には、ガラス戸の木製戸棚がいくつも置かれ、中にはさまざまな器具や標本が並んでいます。当時すでに創立何十周年という古い学校なので、寄贈された物も含めて、ずいぶんと古い時代の品も多く、それらが褪色したり、黒ずんだりしながら、うっすらと埃をかぶっています。

この学校は、過去、理科教育に熱心な先生が続いたこともあって、教具や教材の充実ぶりはなかなかのものです。中には小学校レベルを超えて、中学・高校レベルの器材もあるようです。

そんな伝統もあって、理科クラブの活動も非常に盛んで、昆虫、植物、天文、電気、様々な分野に入れ込んだ理科少年たちが、日々熱心な議論を続けています。

□ □ □ □

…とまあ、こんな雰囲気。ここには私の個人的体験と儚い空想が、3対7の割合でブレンドされています。

50~60年代というのは、個人的に、その有り様を(うっすらと)実感を伴って想像できる近い過去であり、郷愁の対象になりやすいということもありますが、その頃のものならば、今でもわりと入手が容易だという形而下的な理由もあります(たとえば「大正時代の小学校」をイメージしてしまうと、時間もお金ももっとかかるでしょう)。

理科室風書斎のコンセプト・デザイン(3) ― 2007年06月10日 06時50分04秒

昨日の記事は、要するに「理科室風書斎」の「理科室」の部分は、50~60年代ないしそれ以前のアイテムで統一したいけれども、必ずしも小学校のレベルには拘泥しないよ、というアバウトな案を描いたのでした。

で、それを「書斎」にくっつけるにあたって、そちらの方のイメージもなぞっておきます。

理科室と図書室は、「校内二大好きな場所」だったので、私の書斎イメージの原型は図書室にあります。書棚の整理に無頓着な人もいるようですが、私は今でも分野別に本が並んでいるのが好きで、それはきっと図書室の影響でしょう。

ただ、「書斎」というからには、図書室のように「きちんとした、お行儀の良い」イメージばかりではなく、そこに何か怪しげな雰囲気も欲しいのです。パブリック・ライブラリーと、プライベート・ライブラリーとの違いと言いましょうか、書斎の方はあくまでも「閉ざされた空間」であって、何か秘密を蔵していてほしい。

そのためには重厚な味つけが必要―というわけで、書斎のイメージは、小学校の図書室よりは、もう少しビクトリアンな方向に振れています。(まあ、そこに小学校の理科室をくっつければ、必然的に「怪しげな雰囲気」になるわけです。)

最近でも、雑誌の書斎特集を見ると、「作家の仕事場訪問」と称して、スチール書棚にイミダスや、会社四季報や、本屋で平積みになっている類の小説などが雑然と並んでいる写真に、「これぞ男の空間」みたいな記事がくっついていたりしますが、まことに寒心に堪えません。質実剛健も結構だが、もう少し「身なり」に気を使ってほしい、と思うこと切です(これは当の作家に文句をつけているわけではなく、記事の作り手の意識を問題にしています)。

「それなら、お前の書斎を見せてみろ」という流れになりますが、実態はやっぱり質実剛健派なので(でも会社四季報はありません)、すべては今後の課題です。

しつこいようですが、最後にまた『ビクトリア時代のアマチュア天文家』から、私のお気に入りの一節を引用して、理科室風書斎のイメージを補強しておきます。

★ ★ ★

1971年夏のある日の午後、私は当時すでに相当の年輩だった元銀行支配人 Alan Sanderson と対面して、そのもてなしを受ける栄に浴した。当時を思い起こすと、本書で論じたようなグランドないしマニアックなアマチュア天文家の伝統に、彼はぴたりとはまり込んでいたことが理解できる。

リバプールのハンツクロス(Hunt's Cross)にあった彼の広壮なビクトリア様式の家は、まさにコレクションでいっぱいのアラジンの洞窟だった。書棚の詰まった部屋、真鍮製の顕微鏡、ジョージ王時代の反射望遠鏡、からくり仕掛け、古代の遺物、それに目を見張るようなバセット=ロウク社製鉄道模型など。

彼は熟練の顕微鏡観察者だった。彼はリバプール近くの湖や池なら、どこから汲んできた壜の水でも、そこにいる微生物に基づいて言い当てることができると言っていた。また、彼は(私の知る限り)近年では個人が所有する物としては唯一の、確かにハーシェル作といえる7フィート反射望遠鏡を保有していた。(邦訳398頁)

★ ★ ★

フィクションの世界だけではなく、こういう人は現実にいたのですね。そう、この感じ。この感じを、もう少し身の丈サイズに合わせたものが、私の目指す「理科室風書斎」なのです。

〔写真はフロイトの書斎(現フロイト博物館、ロンドン)〕

最近のコメント