「天文古玩」 的豊穣の館に邂逅す ― 2009年02月01日 17時11分26秒

(下記サイトより)

以前から、続きものの途中でいろいろ寄り道をするのが悪い癖で、結局中途半端な記事を量産する結果に終わるのですが、でも思いついたときに書かないと、すぐに忘れてしまうので、やっぱり書きます。

+ +

ネット界をさまよっていると、ところどころに壮麗な都市があったり、ひっそりと自立した集落があったり、すでに廃墟と化して久しい建物が立っていたり、己の見聞を広める機会に事欠きませんね。たぶん皆さんも同じでしょう。

私も「天文古玩」に関連する土地はだいぶ歩き回った気がしますが、まだまだネット界は広く、はるか地平線の向こうに、見も知らぬ不思議な街や森がずっと続いているようです。

今日も今日とて、はじめて足を踏み入れた豪奢な館にびっくりしました。フィレンツェにある科学史研究博物館。(その建物はパラッツォ・カステラーニという、中世由来の建築なので、現実にもなかなか豪奢です。)

★Institute and Museum of the History of Science(L'Istituto e Museo di Storia della Scienza; IMSS)

http://www.imss.fi.it/index.html

そのマルチメディア・カタログ(http://brunelleschi.imss.fi.it/museum/)から、Virtual Visitのページに入ると、メディチ家やら、その後を襲ったロレーヌ家やらに由来するコレクションが、第1室から第22室まで、ぎっしり詰まっています。

その1200点以上の展示品が、1つ1つ写真入りで解説されており、さらに部屋ごとに展示概要を紹介するショートビデオがあったり、部屋の内部をCGで表現したQTムービーがあったり(なぜ実写でなくCGかは謎)、本当に至れりつくせりです。

私も最初の方は「ふむふむ…」と、律儀に一品ずつ眺めていましたが、すぐお腹いっぱいになって、最後は駆け足で各室を見て回って出てきました。(でも、いつでも好きなときに再訪できるのが、ヴァーチャル・ミュージアムの良いところ。)

コレクションの質・量でいうと、世間にはさらに上を行く施設もあるかもしれませんが、この何ともいえないコッテリ感がイタリアンなのかも。世界は(リアルもヴァーチャルも)広い…と感じ入った次第です。

以前から、続きものの途中でいろいろ寄り道をするのが悪い癖で、結局中途半端な記事を量産する結果に終わるのですが、でも思いついたときに書かないと、すぐに忘れてしまうので、やっぱり書きます。

+ +

ネット界をさまよっていると、ところどころに壮麗な都市があったり、ひっそりと自立した集落があったり、すでに廃墟と化して久しい建物が立っていたり、己の見聞を広める機会に事欠きませんね。たぶん皆さんも同じでしょう。

私も「天文古玩」に関連する土地はだいぶ歩き回った気がしますが、まだまだネット界は広く、はるか地平線の向こうに、見も知らぬ不思議な街や森がずっと続いているようです。

今日も今日とて、はじめて足を踏み入れた豪奢な館にびっくりしました。フィレンツェにある科学史研究博物館。(その建物はパラッツォ・カステラーニという、中世由来の建築なので、現実にもなかなか豪奢です。)

★Institute and Museum of the History of Science(L'Istituto e Museo di Storia della Scienza; IMSS)

http://www.imss.fi.it/index.html

そのマルチメディア・カタログ(http://brunelleschi.imss.fi.it/museum/)から、Virtual Visitのページに入ると、メディチ家やら、その後を襲ったロレーヌ家やらに由来するコレクションが、第1室から第22室まで、ぎっしり詰まっています。

その1200点以上の展示品が、1つ1つ写真入りで解説されており、さらに部屋ごとに展示概要を紹介するショートビデオがあったり、部屋の内部をCGで表現したQTムービーがあったり(なぜ実写でなくCGかは謎)、本当に至れりつくせりです。

私も最初の方は「ふむふむ…」と、律儀に一品ずつ眺めていましたが、すぐお腹いっぱいになって、最後は駆け足で各室を見て回って出てきました。(でも、いつでも好きなときに再訪できるのが、ヴァーチャル・ミュージアムの良いところ。)

コレクションの質・量でいうと、世間にはさらに上を行く施設もあるかもしれませんが、この何ともいえないコッテリ感がイタリアンなのかも。世界は(リアルもヴァーチャルも)広い…と感じ入った次第です。

星の寺院…ベルリン天文台の場合 ― 2009年02月03日 20時58分39秒

(出典:Marian C. Donnelly, A Short History of Observatory, University of Oregon, 1973, p.70)

建築様式を云々する場合、見た目の印象だけでなく、平面プランのような基本構造も重要だと思いますが、たとえばベルリン天文台の新館(1835年開所)の平面図を見てください。(設計したのはKarl Friedrich von Schinkel というドイツ人建築家。)

西欧の教会堂は、身廊と翼廊の交差したラテン十字形のプランが主流ですが、このベルリン天文台は明らかにそれを模しているように見えます。

ベルリン天文台の外観図と、その歴史は以下で見ることができます。

★ベルリン天文台(ウィキペディア)

http://tinyurl.com/33urow

上掲書の著者・ドネリーは、

「シンケル〔設計者〕は、建物外側を加工石による広い面として、そこに1階と2階を区切る飾り帯や、建物全体を取り巻くエンタブラチュア(長押〔なげし〕構造)を加えた。彫刻とアクロテリア(頂部飾り)のあるペディメント(三角形の切妻壁)のために、東側正面は寺院(temple)との類似性を備えることになった」

と述べており(p.68)、この天文台が細部の処理からも教会堂を連想させるものであることを指摘しています。

なお、この天文台落成時の台長は、土星の環の「エンケの間隙」で有名な、ヨハン・フランツ・エンケ(1791-1865)ですが、下記サイトによると、この十字型プランはそもそもエンケの考案で、シンケルはそれを具体化しただけのようなことが書かれています。となると、エンケの着想が何に由来するのか(ここで推測したように教会堂に由来するにしても、ではなぜそうしたのか)が気になるところです。

★Astronomy in Berlin: Berlin Observatory

http://bdaugherty.tripod.com/astronomy/berlin.html

建築様式を云々する場合、見た目の印象だけでなく、平面プランのような基本構造も重要だと思いますが、たとえばベルリン天文台の新館(1835年開所)の平面図を見てください。(設計したのはKarl Friedrich von Schinkel というドイツ人建築家。)

西欧の教会堂は、身廊と翼廊の交差したラテン十字形のプランが主流ですが、このベルリン天文台は明らかにそれを模しているように見えます。

ベルリン天文台の外観図と、その歴史は以下で見ることができます。

★ベルリン天文台(ウィキペディア)

http://tinyurl.com/33urow

上掲書の著者・ドネリーは、

「シンケル〔設計者〕は、建物外側を加工石による広い面として、そこに1階と2階を区切る飾り帯や、建物全体を取り巻くエンタブラチュア(長押〔なげし〕構造)を加えた。彫刻とアクロテリア(頂部飾り)のあるペディメント(三角形の切妻壁)のために、東側正面は寺院(temple)との類似性を備えることになった」

と述べており(p.68)、この天文台が細部の処理からも教会堂を連想させるものであることを指摘しています。

なお、この天文台落成時の台長は、土星の環の「エンケの間隙」で有名な、ヨハン・フランツ・エンケ(1791-1865)ですが、下記サイトによると、この十字型プランはそもそもエンケの考案で、シンケルはそれを具体化しただけのようなことが書かれています。となると、エンケの着想が何に由来するのか(ここで推測したように教会堂に由来するにしても、ではなぜそうしたのか)が気になるところです。

★Astronomy in Berlin: Berlin Observatory

http://bdaugherty.tripod.com/astronomy/berlin.html

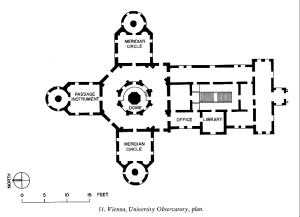

星の寺院…ウィーン大学天文台の場合 ― 2009年02月04日 10時12分00秒

(上掲書、p.107)

昨日の本からさらに類例を挙げます。

1874年完成のウィーン大学天文台。

設計者は異なりますが、一見してベルリン天文台との構造的類似は明らかです。

ただし、大きさはいっそう大きく、東西の差し渡しは330フィート(100メートル)、南北は240フィート(73メートル)もあります。ベルリン天文台の長辺は、約37メートルですから、その3倍近くある計算です。(なお、図中のスケールは、目盛りが間違っているようです。)

この天文台については、以前絵葉書で紹介したことがあります(今回画像を張り替えて、拡大できるようにしました)。

http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/10/07/

教会建築との類似は当時もすでに触れましたが、さっきまで忘れてました。何かいい加減ですね。公式サイト(http://astro.univie.ac.at/)には、上空からの写真も載っています。

改めて見てみると、これぞまさに「星の大聖堂」と呼ぶにふさわしい、堂々たる体躯ですね。当時、天文台に求められたのは、単なる「機能」ではなく、一種の「想念」「ファンタジー」であったことを強く感じます。まあ、その中で働く研究者と、時代一般の空気がどこまで一致していたかは、別に考えないといけない問題でしょうが…。

交差部をはじめ、翼廊端や身廊奥にドームが連なる姿は、ちょっとヴェネツィアのサン・マルコ寺院を思わせます(↓ウィキメディア・コモンズより)。

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basilica_di_San_Marco_I.jpg

となると、ここにビザンチン様式の影響も思い浮かぶのですが、19世紀後半のウィーンは、まさに建築の実験場のごとく、多彩な様式が試みられたらしいので、その辺も何か分かると面白いと思います。が、今のところは単なる夢想です。

昨日の本からさらに類例を挙げます。

1874年完成のウィーン大学天文台。

設計者は異なりますが、一見してベルリン天文台との構造的類似は明らかです。

ただし、大きさはいっそう大きく、東西の差し渡しは330フィート(100メートル)、南北は240フィート(73メートル)もあります。ベルリン天文台の長辺は、約37メートルですから、その3倍近くある計算です。(なお、図中のスケールは、目盛りが間違っているようです。)

この天文台については、以前絵葉書で紹介したことがあります(今回画像を張り替えて、拡大できるようにしました)。

http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/10/07/

教会建築との類似は当時もすでに触れましたが、さっきまで忘れてました。何かいい加減ですね。公式サイト(http://astro.univie.ac.at/)には、上空からの写真も載っています。

改めて見てみると、これぞまさに「星の大聖堂」と呼ぶにふさわしい、堂々たる体躯ですね。当時、天文台に求められたのは、単なる「機能」ではなく、一種の「想念」「ファンタジー」であったことを強く感じます。まあ、その中で働く研究者と、時代一般の空気がどこまで一致していたかは、別に考えないといけない問題でしょうが…。

交差部をはじめ、翼廊端や身廊奥にドームが連なる姿は、ちょっとヴェネツィアのサン・マルコ寺院を思わせます(↓ウィキメディア・コモンズより)。

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basilica_di_San_Marco_I.jpg

となると、ここにビザンチン様式の影響も思い浮かぶのですが、19世紀後半のウィーンは、まさに建築の実験場のごとく、多彩な様式が試みられたらしいので、その辺も何か分かると面白いと思います。が、今のところは単なる夢想です。

星の寺院…クロウフォード天文台の場合 ― 2009年02月06日 19時28分26秒

(出典:A.チャップマン『ビクトリア時代のアマチュア天文家』、邦訳p.256)

さて、次は海を越えて、アイルランドのクロウフォード天文台。

当時のクイーンズカレッジ、現在のコーク大学(University College Cork)に、1878年に建てられました。

グラブ製の8インチ屈折を主力機材とする、当時の新式天文台ですが、古めかしいゴシック風の外観が目を引きます。以下、上掲書より引用。

「彼〔=建設資金をはずんだ実業家、W.H.クロウフォード〕は同時に、この研究施設に最高級の天文台―子午環室の屋根のスリットを閉じると、中世アイルランド教会とほとんど見分けがつかない石造りの建物に収まった天文台―を寄付するという気まぐれを見せた。実際、それはこれまで建てられた天文台の中でも、建築学的にみて最も特異なものの1つであり、まさに科学・芸術・宗教と歴史とが合体したものだった。」(上掲書、p.26)

「子午観測用よろい戸の一部を構成している尖頭窓、ドームを戴く塔といった、初期ケルト教会との類似性に注目。」(同p.256)

つまり、これは教会建築の影響を受けた…というレベルを超えて、教会堂そのものを直模した、見ようによってはミミックとも取られかねない奇想の建築なのです。天文台と教会建築がこれほどストレートに結びついた例は、他にないかもしれません。

★

コーク大学の公式サイト(1)によると、同天文台は長いこと使われぬまま放置されていたのが、2006年に化粧直しをして、リニューアルオープンしたそうです。その修復過程をパワーポイントのスライドショー(2)で見られるようになっていますが、外壁は汚れ、内部は荒れ放題、機材も錆び錆びという化け物屋敷のような姿に、新たな命が吹き込まれる様は、なかなか感動的です。(化け物屋敷めいた天文台も、それはそれで魅力的ですが。望遠鏡の脇で鳥?が巣を作っていたのはびっくり。)

(1) http://www.ucc.ie/faculties/science/pages/news67.php

(2) http://astro.ucc.ie/obs/open_presentation.ppt

さて、次は海を越えて、アイルランドのクロウフォード天文台。

当時のクイーンズカレッジ、現在のコーク大学(University College Cork)に、1878年に建てられました。

グラブ製の8インチ屈折を主力機材とする、当時の新式天文台ですが、古めかしいゴシック風の外観が目を引きます。以下、上掲書より引用。

「彼〔=建設資金をはずんだ実業家、W.H.クロウフォード〕は同時に、この研究施設に最高級の天文台―子午環室の屋根のスリットを閉じると、中世アイルランド教会とほとんど見分けがつかない石造りの建物に収まった天文台―を寄付するという気まぐれを見せた。実際、それはこれまで建てられた天文台の中でも、建築学的にみて最も特異なものの1つであり、まさに科学・芸術・宗教と歴史とが合体したものだった。」(上掲書、p.26)

「子午観測用よろい戸の一部を構成している尖頭窓、ドームを戴く塔といった、初期ケルト教会との類似性に注目。」(同p.256)

つまり、これは教会建築の影響を受けた…というレベルを超えて、教会堂そのものを直模した、見ようによってはミミックとも取られかねない奇想の建築なのです。天文台と教会建築がこれほどストレートに結びついた例は、他にないかもしれません。

★

コーク大学の公式サイト(1)によると、同天文台は長いこと使われぬまま放置されていたのが、2006年に化粧直しをして、リニューアルオープンしたそうです。その修復過程をパワーポイントのスライドショー(2)で見られるようになっていますが、外壁は汚れ、内部は荒れ放題、機材も錆び錆びという化け物屋敷のような姿に、新たな命が吹き込まれる様は、なかなか感動的です。(化け物屋敷めいた天文台も、それはそれで魅力的ですが。望遠鏡の脇で鳥?が巣を作っていたのはびっくり。)

(1) http://www.ucc.ie/faculties/science/pages/news67.php

(2) http://astro.ucc.ie/obs/open_presentation.ppt

地球儀だらけ ― 2009年02月07日 22時12分03秒

今日は一日『ジョン・ハーシェル伝』関係の作業。

疲れましたが、だんだん本が形になっていくのは楽しみです。

本来の記事はちょっと中休みにして、以下、雑感。

最近気づいた真理は、「球儀はたまりやすい」ということ。

別に球儀マニアでもないのに、「ちょっと関心がある」というレベルでも、何となく丸っこいものが増えていきます。そして、いつの間にか部屋が球体で満たされると。あたかも宇宙の進化とともに、星が空間に満つるが如し。

何の気なしに「地球儀だらけ」で検索してみたら(どういう検索語ですかね)、こんな写真↓にリンクが張られていました。アムステルダムにあるらしい、アンティーク・ショップの光景。

http://www.flickr.com/photos/milliped/262429412/

(画像左上の虫眼鏡で拡大)

おお!いいぞ!!と思う反面、これが生活空間だったら、どうにもならないですね。

(でも素敵ですね。)

【付記】

問題の画像の右手には「This photo also belongs to」とあって、いろいろカテゴリーがあがっています。そして、いちばん下の「Vntage Globes」を開くと…。やっぱり「球儀はたまりやすい」みたいですね。

星の寺院…パーキンス天文台の場合 ― 2009年02月09日 23時49分55秒

天文台と教会建築との関係は、振り返ってみると、ちょこちょこ書いていました。今回のパーキンス天文台も既出です(http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/07/03/430424)。いちいちリンクをたどるのも面倒くさいでしょうから、拡大機能をつけてここに張りつけておきます。

パーキンス天文台は、オハイオ州デラウェアのオハイオ・ウェズレヤン大学構内にあります。その正面は、パッと見いかにもロマネスク教会の入り口を思わせます。もちろん本格的な教会建築からすれば破格の作なんでしょうが、タンパン彫刻(↓参照)のような上部飾りや、頂部に天使を据えた両脇の柱などが、いかにもそれっぽいです。

■フランス・ロマネスク教会の建築と彫刻:タンパン彫刻について

http://www.greengrape.net/kazuhiro/romanesque/misc/romanesque_tympanum.html

以前も書いたように、ここは1923年に建設が始まった、比較的新しい天文台なのですが、なぜかくもアナクロなデザインを取りいれたのか…?

ウェズレヤン大学というのは、教派的にいえばプロテスタントの一派、いわゆるメソジストの大学ですが、それとこれとは関係が…ないような…あるような…よく分かりません。彫刻の細部や、そこに書かれた銘文(モットー)が分かると、ここに込められた意味も見えてくるように思いますが、絵葉書ではちょっとはっきりしません。

2月10日は理科少年の日 ― 2009年02月11日 19時17分58秒

昨2月10日は理科少年の日でした。

何となれば、日本の理科少年は1901年2月10日に生まれたからです。

いったい何を言い出すのか…と思われるでしょうが、上の日付は、日本理科少年史―そんなものがあるとすればですが―に屹立する、記念碑的作品が発行された日なのです。

その名は『理科十二ケ月』(博文館)。

作者は博学の編集者・文筆家として鳴らした石井研堂(1865-1943)です。

本書はその名の通り、月替りで1冊ずつ、計12分冊から成るシリーズものです(実際には同じ月に2冊出ることもあり、1901年2月に『第1月 新風船』が出た後、同年11月に『第12月 帰省録』が出て完結しています)。

もちろん、これ以前にも少年向きの理科読み物はあったと思いますが、後世への影響という点で、この作品は全く特異な地位を占めています。この本の幼い愛読者で、後にそれがきっかけで偉大な科学者となったのが朝永振一郎博士だ…と聞けば、その影響力の一端が分かるでしょう。

理科好きの少年たちが、対話や実験を通じて身近なサイエンスを追うという、そのシチュエーションが、まず子どもたちの共感と憧れを誘ったでしょう。そして研堂は、雑誌「小国民」の編集主幹として、子ども相手の文章の呼吸をすっかり飲み込んでいたので、20世紀の新時代を歓呼して迎えた世間の風潮ともあいまって、同書が人気を博したのは当然と言えます。

この作品において、研堂が造形した理科少年像が、その後の理科少年のイメージを方向付けたのは、まず間違いないでしょう。

さて、肝心の内容はまたおいおい見ていくことにします。

★

なお、12冊揃いの復刻版が現在クレス出版から販売されています。

何となれば、日本の理科少年は1901年2月10日に生まれたからです。

いったい何を言い出すのか…と思われるでしょうが、上の日付は、日本理科少年史―そんなものがあるとすればですが―に屹立する、記念碑的作品が発行された日なのです。

その名は『理科十二ケ月』(博文館)。

作者は博学の編集者・文筆家として鳴らした石井研堂(1865-1943)です。

本書はその名の通り、月替りで1冊ずつ、計12分冊から成るシリーズものです(実際には同じ月に2冊出ることもあり、1901年2月に『第1月 新風船』が出た後、同年11月に『第12月 帰省録』が出て完結しています)。

もちろん、これ以前にも少年向きの理科読み物はあったと思いますが、後世への影響という点で、この作品は全く特異な地位を占めています。この本の幼い愛読者で、後にそれがきっかけで偉大な科学者となったのが朝永振一郎博士だ…と聞けば、その影響力の一端が分かるでしょう。

理科好きの少年たちが、対話や実験を通じて身近なサイエンスを追うという、そのシチュエーションが、まず子どもたちの共感と憧れを誘ったでしょう。そして研堂は、雑誌「小国民」の編集主幹として、子ども相手の文章の呼吸をすっかり飲み込んでいたので、20世紀の新時代を歓呼して迎えた世間の風潮ともあいまって、同書が人気を博したのは当然と言えます。

この作品において、研堂が造形した理科少年像が、その後の理科少年のイメージを方向付けたのは、まず間違いないでしょう。

さて、肝心の内容はまたおいおい見ていくことにします。

★

なお、12冊揃いの復刻版が現在クレス出版から販売されています。

春近し ― 2009年02月13日 21時29分41秒

星の贈り物…ヴァレンタインに寄せて ― 2009年02月14日 16時55分30秒

石井研堂『理科十二ヶ月』を読む(その1) ― 2009年02月16日 06時47分10秒

皆さん、幸はありましたか?

★

昨日はあたたかな花粉日和。このところたまった疲れを癒すために、昨日は一日のんびりしました。ゴロンと寝転んで、石井研堂の『理科十二ヶ月』を読んでいたら、知らぬ間に寝入ってしまい、でも目が覚めたときも依然春の日は明るく、何とものどかな気分を味わいました。

このクレスから出た復刻版(http://www.kress-jp.com/kress051.htm#book519)は、表紙から巻末広告までの完全復刻なので、読んでいるうちにだんだん気分が明治になってきます。

ここで、つまらない思い出話をすると、学生の頃は生活全般がかなり明治づいていました。私はさる地方の城下町で学生生活を送ったのですが、当時の住まいは、昔造り酒屋だったという大きな屋敷の離れ(元は隠居所だったらしい)で、床の間付きの古い座敷から、庭前の萩やら梅やらを眺めながら暮らしていたのです。細い縦桟の障子をたてきって、暗い灯火の下で漱石を読んでいた当時の自分を思うと、今の自分よりよほど年寄りくさく、なんだか夢のような気がします…

さて、話を戻して、この本が出た1901年(明治34年)といえば、日清戦争と日露戦争のちょうど中間期。幕末以来の最大懸案、不平等条約改正のレールも徐々に敷かれ、日本が自信を深めつつあった頃だと思います。その時代の空気が、まずこの本の通奏低音としてあります。

本書(最初に出た『第一月』)の冒頭、研堂は「理科十二ヶ月を読む人に告ぐ」という序文を書いています。

「…想ふに、本邦の人は、由来武勇なり、忠孝なり、義侠なり。されば少年の好みて読む所ハ忠義録なり、楽みて聞く所は武辺談なり。これ等は、国民の特性として大に誇るに足る美質なれども、今日、国を富まして諸外国との権衡を保つには、忠孝武勇にのみ依頼すること能はず、必ず科学上の智識を高めて、万種の利用厚生上に、造化の秘庫を開き、天然の妙工を奪はざるべからざるなり。(…)幸に紅顔可憐の少年が、理海の涓滴を味ひ、坐右眼前の現象に、多少留意する習性を養ひ、一片の花弁半翅の蝶粉にも、其詳審の観察を費すに至らば(…)早晩、ワット、ニュートンの如き人傑が、我が日本男児の中より出でんことを希ふのみ。」

単純な科学立国論といえばそれまでですが、研堂はその基礎が、眼前の現象に目を留め、詳しく観察する態度であることを喝破しています。要するに学問そのもの以前に、一種の「知的スタイル、構え」こそが大事なのだ、というわけです。これは間違いなく研堂の実感に基づく言葉でしょう。たぶん研堂自身がそうした態度を持していたために、理科にも惹かれ、また次々といろいろな分野に首を突っ込むことにもなったのではないでしょうか。

この本の主人公、日新高等尋常小学校の生徒、春川清や秋山美雄らは、そうした研堂のいわば「分身」として、実に生き生きと周囲を探検していきます。

(この項つづく)

★

昨日はあたたかな花粉日和。このところたまった疲れを癒すために、昨日は一日のんびりしました。ゴロンと寝転んで、石井研堂の『理科十二ヶ月』を読んでいたら、知らぬ間に寝入ってしまい、でも目が覚めたときも依然春の日は明るく、何とものどかな気分を味わいました。

このクレスから出た復刻版(http://www.kress-jp.com/kress051.htm#book519)は、表紙から巻末広告までの完全復刻なので、読んでいるうちにだんだん気分が明治になってきます。

ここで、つまらない思い出話をすると、学生の頃は生活全般がかなり明治づいていました。私はさる地方の城下町で学生生活を送ったのですが、当時の住まいは、昔造り酒屋だったという大きな屋敷の離れ(元は隠居所だったらしい)で、床の間付きの古い座敷から、庭前の萩やら梅やらを眺めながら暮らしていたのです。細い縦桟の障子をたてきって、暗い灯火の下で漱石を読んでいた当時の自分を思うと、今の自分よりよほど年寄りくさく、なんだか夢のような気がします…

さて、話を戻して、この本が出た1901年(明治34年)といえば、日清戦争と日露戦争のちょうど中間期。幕末以来の最大懸案、不平等条約改正のレールも徐々に敷かれ、日本が自信を深めつつあった頃だと思います。その時代の空気が、まずこの本の通奏低音としてあります。

本書(最初に出た『第一月』)の冒頭、研堂は「理科十二ヶ月を読む人に告ぐ」という序文を書いています。

「…想ふに、本邦の人は、由来武勇なり、忠孝なり、義侠なり。されば少年の好みて読む所ハ忠義録なり、楽みて聞く所は武辺談なり。これ等は、国民の特性として大に誇るに足る美質なれども、今日、国を富まして諸外国との権衡を保つには、忠孝武勇にのみ依頼すること能はず、必ず科学上の智識を高めて、万種の利用厚生上に、造化の秘庫を開き、天然の妙工を奪はざるべからざるなり。(…)幸に紅顔可憐の少年が、理海の涓滴を味ひ、坐右眼前の現象に、多少留意する習性を養ひ、一片の花弁半翅の蝶粉にも、其詳審の観察を費すに至らば(…)早晩、ワット、ニュートンの如き人傑が、我が日本男児の中より出でんことを希ふのみ。」

単純な科学立国論といえばそれまでですが、研堂はその基礎が、眼前の現象に目を留め、詳しく観察する態度であることを喝破しています。要するに学問そのもの以前に、一種の「知的スタイル、構え」こそが大事なのだ、というわけです。これは間違いなく研堂の実感に基づく言葉でしょう。たぶん研堂自身がそうした態度を持していたために、理科にも惹かれ、また次々といろいろな分野に首を突っ込むことにもなったのではないでしょうか。

この本の主人公、日新高等尋常小学校の生徒、春川清や秋山美雄らは、そうした研堂のいわば「分身」として、実に生き生きと周囲を探検していきます。

(この項つづく)

最近のコメント