2010年もよろしくお願いします ― 2010年01月01日 16時47分47秒

新年明けましておめでとうございます。

今朝目が覚めたら、一面の銀世界。天気は快晴。

抜けるような青空の下、空気はあくまでも冷たく張りつめ、身も心もスキッと引き締まりました。何だか「正しいお正月」という気がします。

★

さて、新年の抱負というほどでもありませんが、以下当面の予定です。

「天文古玩」も間もなく4周年を迎えます。最近ブログのコンセプトが緩んできている気がして、もちろん時の流れの中で自然に在り様が変わるのは避けられませんが、やはり初心も大切…というわけで、「天文古玩とは何ぞや」ということを、今一度おさらいしてみようと思います。懐かしく、愛しく、美しい、古き天文世界を、2010年現在の視点で再考してみます。

透明な賢治ワールドを探る「ジョバンニが見た世界」はもちろん続きます。

しばらくご無沙汰している理科室の話題や、博物学の話題も、ワッと語りたいですね。

1月末には神戸に行くので、それと絡めてタルホチックな話題も顔を出すことでしょう。

★

それにしても、4周年といえば、はや足かけ5年ですね。

ここも段々ご長寿ブログの仲間入りをしつつありますが、これからも一日一日の歩みを大切に、地道に続けていこうと思います。皆様、ぜひ老いの杖となって、コメント等頂戴できれば幸いです。(「幸いですじゃ」とか書くと感じが出ますね。)

それでは、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今朝目が覚めたら、一面の銀世界。天気は快晴。

抜けるような青空の下、空気はあくまでも冷たく張りつめ、身も心もスキッと引き締まりました。何だか「正しいお正月」という気がします。

★

さて、新年の抱負というほどでもありませんが、以下当面の予定です。

「天文古玩」も間もなく4周年を迎えます。最近ブログのコンセプトが緩んできている気がして、もちろん時の流れの中で自然に在り様が変わるのは避けられませんが、やはり初心も大切…というわけで、「天文古玩とは何ぞや」ということを、今一度おさらいしてみようと思います。懐かしく、愛しく、美しい、古き天文世界を、2010年現在の視点で再考してみます。

透明な賢治ワールドを探る「ジョバンニが見た世界」はもちろん続きます。

しばらくご無沙汰している理科室の話題や、博物学の話題も、ワッと語りたいですね。

1月末には神戸に行くので、それと絡めてタルホチックな話題も顔を出すことでしょう。

★

それにしても、4周年といえば、はや足かけ5年ですね。

ここも段々ご長寿ブログの仲間入りをしつつありますが、これからも一日一日の歩みを大切に、地道に続けていこうと思います。皆様、ぜひ老いの杖となって、コメント等頂戴できれば幸いです。(「幸いですじゃ」とか書くと感じが出ますね。)

それでは、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

『星恋』 (1) ― 2010年01月02日 15時06分32秒

(中央公論社版『星恋』。群青の地紙に僅かに朱と碧の星を点じた、恩地孝四郎のモダンな装丁)

正月ですので、和の情緒を出したいと思います。

といっても、私オリジナルの発想ではなくて、霞ヶ浦天体観測隊(by かすてんさん)の新年の記事(http://kasuten.blog81.fc2.com/blog-entry-1134.html)が、山口誓子の句で格調高く始まっていたのを拝見し、私もそのひそみにならうことにした次第です。

★

『星恋』。敗戦の翌年に出た句文集です。

野尻抱影(1885-1977)の天文随筆と、山口誓子(1901-1994)の星を吟じた句を、月ごとに配列した一種のコラボレーション作品。

抱影は、戦後の荒廃した世相から逃れるようにして、昭和20年の晩秋からひたすら天文随筆の執筆に没頭し、その成果が後に名著 『星三百六十五夜』(昭和31年)として結実します。それと並行して、随筆ばかりでなしに、そこに詩文を配した本を出版することを思い立った抱影は、かねて天文詩人として敬服していた山口誓子に句の提供を依頼し、誓子の方も大乗り気で、旧作・新作を取り交ぜて抱影に送った結果できたのが、この 『星恋』 です。

日本の伝統的な美意識のフレームに、星空の情景を落とし込んだ貴重な作品であり、日本の天文趣味を大いに豊かにしてくれた本だと思います。

誓子と抱影は一回り以上年が離れており、しかも両者は昭和30年まで直接会ったことがないそうですが、互いに深く認め合い、誓子の主宰誌「天狼(てんろう、シリウスの漢名)」も、最初、抱影が誓子の句集の名前として提案したのを、後に誌名として採用したものだそうです。

ここで書誌的なことを書いておくと、『星恋』は最初、昭和21年に鎌倉書房から出て、昭和29年に中央公論から新版が出ました。上の写真は中央公論版。新版を出すにあたって、誓子は「天狼」主宰以来の50句を加え、抱影も新たな章を加えた上で文に手を入れています。また昭和61年には深夜叢書社から『定本・星恋』も出ています。

正月ですので、和の情緒を出したいと思います。

といっても、私オリジナルの発想ではなくて、霞ヶ浦天体観測隊(by かすてんさん)の新年の記事(http://kasuten.blog81.fc2.com/blog-entry-1134.html)が、山口誓子の句で格調高く始まっていたのを拝見し、私もそのひそみにならうことにした次第です。

★

『星恋』。敗戦の翌年に出た句文集です。

野尻抱影(1885-1977)の天文随筆と、山口誓子(1901-1994)の星を吟じた句を、月ごとに配列した一種のコラボレーション作品。

抱影は、戦後の荒廃した世相から逃れるようにして、昭和20年の晩秋からひたすら天文随筆の執筆に没頭し、その成果が後に名著 『星三百六十五夜』(昭和31年)として結実します。それと並行して、随筆ばかりでなしに、そこに詩文を配した本を出版することを思い立った抱影は、かねて天文詩人として敬服していた山口誓子に句の提供を依頼し、誓子の方も大乗り気で、旧作・新作を取り交ぜて抱影に送った結果できたのが、この 『星恋』 です。

日本の伝統的な美意識のフレームに、星空の情景を落とし込んだ貴重な作品であり、日本の天文趣味を大いに豊かにしてくれた本だと思います。

誓子と抱影は一回り以上年が離れており、しかも両者は昭和30年まで直接会ったことがないそうですが、互いに深く認め合い、誓子の主宰誌「天狼(てんろう、シリウスの漢名)」も、最初、抱影が誓子の句集の名前として提案したのを、後に誌名として採用したものだそうです。

ここで書誌的なことを書いておくと、『星恋』は最初、昭和21年に鎌倉書房から出て、昭和29年に中央公論から新版が出ました。上の写真は中央公論版。新版を出すにあたって、誓子は「天狼」主宰以来の50句を加え、抱影も新たな章を加えた上で文に手を入れています。また昭和61年には深夜叢書社から『定本・星恋』も出ています。

『星恋』 (2) ― 2010年01月02日 15時16分09秒

(本の第一頁をかざる誓子の自筆句)

「星恋」の書名は、本書に収録された同名の随筆に由来するようです。

ここで抱影が恋慕している星は<カノープス>。

今でも天文イベントで、「カノープスを見る会」などが開かれますが、その火付け役は抱影でしょう。

「北へ緯度の高い土地から南の星を恋ふる気持にも、

この山へのあこがれに通じたものがある。〔…〕更に

南の果てに低く輝き出て程なく沈んでしまふ星とな

ると、なまじ見えるだけに、喜びと共に遣るせない

思ひをも誘はれるのである。

〔…〕日本の緯度では、アルゴー座の主星カノープ

ス、南極老人星がこれを代表する。しかも東京では

高度漸く二度、一月下旬からきさらぎ寒の頃、南の

地平のそれも町明りがなく、また朦気の少い夜でな

い限りは見ることはできない。南方では青白い爛々

たる超一等星だが、ここでは火星のやうに赤茶けて

ゐる。」

抱影はこれに続けて、信州更科の某夫人から送られた手記を引用します。

彼女は家の大屋根に梯子をかけて、カノープスを一目見ようと何度も試みるのですが、ある晩はるか南の地を這うように、見慣れぬ赤い星がちらちらするのを見ます。果たしてカノープスか?それともまだ誰も見ぬ新星か…?

「あこがれの星影と見たのは、遠くから自分の家へ風呂を貰いに来る提灯の灯だった。これだけでも句になると私は思ったが、更に提灯の主が炭焼の親子連れなのは、いかにも信濃の山村の寒夜情景らしくて、しばらくは私を陶然とさせてくれた。」

1月の章に収められている文章です。こういうのを抱影節というのでしょうね。

誓子も抱影に唱和して曰く、

星恋の またひととせの はじめの夜

まさに新年を飾るにふさわしい句。

この本を思い出させてくれた、かすてんさんに改めてお礼申し上げます。

「星恋」の書名は、本書に収録された同名の随筆に由来するようです。

ここで抱影が恋慕している星は<カノープス>。

今でも天文イベントで、「カノープスを見る会」などが開かれますが、その火付け役は抱影でしょう。

「北へ緯度の高い土地から南の星を恋ふる気持にも、

この山へのあこがれに通じたものがある。〔…〕更に

南の果てに低く輝き出て程なく沈んでしまふ星とな

ると、なまじ見えるだけに、喜びと共に遣るせない

思ひをも誘はれるのである。

〔…〕日本の緯度では、アルゴー座の主星カノープ

ス、南極老人星がこれを代表する。しかも東京では

高度漸く二度、一月下旬からきさらぎ寒の頃、南の

地平のそれも町明りがなく、また朦気の少い夜でな

い限りは見ることはできない。南方では青白い爛々

たる超一等星だが、ここでは火星のやうに赤茶けて

ゐる。」

抱影はこれに続けて、信州更科の某夫人から送られた手記を引用します。

彼女は家の大屋根に梯子をかけて、カノープスを一目見ようと何度も試みるのですが、ある晩はるか南の地を這うように、見慣れぬ赤い星がちらちらするのを見ます。果たしてカノープスか?それともまだ誰も見ぬ新星か…?

「あこがれの星影と見たのは、遠くから自分の家へ風呂を貰いに来る提灯の灯だった。これだけでも句になると私は思ったが、更に提灯の主が炭焼の親子連れなのは、いかにも信濃の山村の寒夜情景らしくて、しばらくは私を陶然とさせてくれた。」

1月の章に収められている文章です。こういうのを抱影節というのでしょうね。

誓子も抱影に唱和して曰く、

星恋の またひととせの はじめの夜

まさに新年を飾るにふさわしい句。

この本を思い出させてくれた、かすてんさんに改めてお礼申し上げます。

『星恋』(3) ― 2010年01月04日 21時09分03秒

この際なので、昭和21年の旧版も見てみようと思い立ちました。

古書検索サイトに当たると、運よく近くの古本屋で売っていることが分かったので、正月早々さっそく買いに走りました。

昭和21年といえば、食糧事情が戦時中よりもむしろ悪化した頃ですから、物資は極端に乏しく、この本も至極粗悪な紙に刷られています。そのため、六十年以上たった今では、全体がすっかり褐変し、遠からず紙自体が崩壊するかもしれません。奥付を見ると、まだ統制経済下のため、出版元とは別に「日本出版配給会社」が配給元となっています。

★

抱影の跋文は昭和21年2月付け(新版の後書きは昭和29年に書き下ろしたもの)。これを読むと、そんな時代に星の本を著そうと奮い立った彼の心模様がよくわかります。

「八月十五日の感動の余波は幾日もつづいた。」

ここでいう「感動」はプラスの意味ではありません。

「その悶々に悩みきった末に、私は漸く随筆『星三百六十五夜』

の執筆に没頭することを決心して、荒みゆく世相に一切耳目を

蔽ひ、日夜ペンを呵して、大晦日までに二百余枚を書き上げた。

〔…〕星を恋ふる私たちの熱意だけは、同じく星を恋ふる人々に

喜んでいただけることと信じ、さらずとも現世の地獄変相図から

天上へ眼を向けるよすがにもと、茲に本書を献げるのである。」

終戦直後というのは、私から見ると、窮乏と混乱のいっぽうでカラリと明るい印象があるのですが、抱影にとってはひたすら退化しゆく時代と感じられたのでしょう。かといって、彼は悲惨な戦争の世を懐古する気には毛頭なれません。本書収録の「空の祝祭」という一文では、彼は戦時中、星を憎みさえしたと告白しています。

「星にさへ私は、彼等が戦禍の後の下界へ冷厳な目を投げ、時に

は照明弾の吊り星や、焼夷弾の火の雨にまざり、敵機編隊までも

模倣し劫〔おびや〕かすことに憤りを感じ、果ては憎悪をまでも

抱くやうになった。」

戦争の峻烈さは、「星の翁」の心をも大きく捻じ曲げてしまったのです。

「それが終戦の後漸く自分を取りもどし、苦笑し、再び以前のや

うな眼でしみじみと彼等を見上げられたのは、考へれば明治節の

明け方のこの空の祝祭が初めてだった。」

明治節、すなわち今の文化の日の明け方、空を彩る冬の輝星と居並ぶ惑星や月の姿に、彼は昔と変わらぬ天上の美をふたたび感得したのです。それが明治節の明け方だったことを強調するのは、明治人・抱影のアイデンティティ確認宣言に他なりませんが、彼の内面を理解する上で、この側面はかなり重要な気がします。

彼の文章の呼吸は、結局明治の人のそれであり、現代の天文ファンの一部にもそれが受け継がれている(らしい)のは、「賢治趣味」と並んで、日本の天文趣味の際立った特徴だと思います。

「但し明けはなれたのは、ここでさへ国旗のまばらな明治節だった。」

二度と帰らぬあの世界。抱影は深い寂寥をたたえて、この一文を結んでいます。

古書検索サイトに当たると、運よく近くの古本屋で売っていることが分かったので、正月早々さっそく買いに走りました。

昭和21年といえば、食糧事情が戦時中よりもむしろ悪化した頃ですから、物資は極端に乏しく、この本も至極粗悪な紙に刷られています。そのため、六十年以上たった今では、全体がすっかり褐変し、遠からず紙自体が崩壊するかもしれません。奥付を見ると、まだ統制経済下のため、出版元とは別に「日本出版配給会社」が配給元となっています。

★

抱影の跋文は昭和21年2月付け(新版の後書きは昭和29年に書き下ろしたもの)。これを読むと、そんな時代に星の本を著そうと奮い立った彼の心模様がよくわかります。

「八月十五日の感動の余波は幾日もつづいた。」

ここでいう「感動」はプラスの意味ではありません。

「その悶々に悩みきった末に、私は漸く随筆『星三百六十五夜』

の執筆に没頭することを決心して、荒みゆく世相に一切耳目を

蔽ひ、日夜ペンを呵して、大晦日までに二百余枚を書き上げた。

〔…〕星を恋ふる私たちの熱意だけは、同じく星を恋ふる人々に

喜んでいただけることと信じ、さらずとも現世の地獄変相図から

天上へ眼を向けるよすがにもと、茲に本書を献げるのである。」

終戦直後というのは、私から見ると、窮乏と混乱のいっぽうでカラリと明るい印象があるのですが、抱影にとってはひたすら退化しゆく時代と感じられたのでしょう。かといって、彼は悲惨な戦争の世を懐古する気には毛頭なれません。本書収録の「空の祝祭」という一文では、彼は戦時中、星を憎みさえしたと告白しています。

「星にさへ私は、彼等が戦禍の後の下界へ冷厳な目を投げ、時に

は照明弾の吊り星や、焼夷弾の火の雨にまざり、敵機編隊までも

模倣し劫〔おびや〕かすことに憤りを感じ、果ては憎悪をまでも

抱くやうになった。」

戦争の峻烈さは、「星の翁」の心をも大きく捻じ曲げてしまったのです。

「それが終戦の後漸く自分を取りもどし、苦笑し、再び以前のや

うな眼でしみじみと彼等を見上げられたのは、考へれば明治節の

明け方のこの空の祝祭が初めてだった。」

明治節、すなわち今の文化の日の明け方、空を彩る冬の輝星と居並ぶ惑星や月の姿に、彼は昔と変わらぬ天上の美をふたたび感得したのです。それが明治節の明け方だったことを強調するのは、明治人・抱影のアイデンティティ確認宣言に他なりませんが、彼の内面を理解する上で、この側面はかなり重要な気がします。

彼の文章の呼吸は、結局明治の人のそれであり、現代の天文ファンの一部にもそれが受け継がれている(らしい)のは、「賢治趣味」と並んで、日本の天文趣味の際立った特徴だと思います。

「但し明けはなれたのは、ここでさへ国旗のまばらな明治節だった。」

二度と帰らぬあの世界。抱影は深い寂寥をたたえて、この一文を結んでいます。

初風邪 ― 2010年01月06日 23時03分39秒

今年初めて風邪をひきました。

昨日から鼻水が出てしょうがありません。

こういう時はゆっくり寝るに如くはなし。

★

本来の記事は追々書くとして、以下は最近目にした出典不明の小話(適当訳)。

■偉大な作家■

かつて一人の青年がいた。

彼は若年のころ偉大な作家になりたいと公言していた。

「‘偉大な’とはどういう意味だね?」と聞かれて、彼は答えた。

「ぼくは世界中で読まれるような作品を書きたいんです。

人々が激しく感情を揺さぶられるような作品を。

読者が叫び、泣き、苦痛や怒りで大声を上げるような作品を!」

彼は現在マイクロソフトに勤務し、エラーメッセージを書いている。

★

それでは皆さんもお気を付けて。

昨日から鼻水が出てしょうがありません。

こういう時はゆっくり寝るに如くはなし。

★

本来の記事は追々書くとして、以下は最近目にした出典不明の小話(適当訳)。

■偉大な作家■

かつて一人の青年がいた。

彼は若年のころ偉大な作家になりたいと公言していた。

「‘偉大な’とはどういう意味だね?」と聞かれて、彼は答えた。

「ぼくは世界中で読まれるような作品を書きたいんです。

人々が激しく感情を揺さぶられるような作品を。

読者が叫び、泣き、苦痛や怒りで大声を上げるような作品を!」

彼は現在マイクロソフトに勤務し、エラーメッセージを書いている。

★

それでは皆さんもお気を付けて。

囲繞する何か(16)…ぬっ ― 2010年01月08日 22時09分59秒

囲繞する何か(17)…闇に立つ人 ― 2010年01月09日 19時45分26秒

阿利翁さんてどなた? ― 2010年01月10日 23時17分50秒

今朝の朝日新聞をご覧になった方は、オリオン座のベテルギウスが、明日にでも大爆発するようなことが書かれていて、しかも一面トップに近い扱いだったので、ぎょっとされたんじゃないでしょうか。

目をこらせば、「明日か、はたまた数万年後か」というレベルの話で、「星の一生からすれば、爆発寸前であるのは確かだ」…という内容でした。

でも、いつの日かベテルギウスが消えたら、オリオン座はずいぶん寂しくなりますね。

★

さて、今日は日本ハーシェル協会の掲示板に<西洋星座名の翻訳事情>という一文を投稿して力尽きました。明治初期の天文学書に出てくる星座名の話で、「阿利翁」とはいうまでもなくオリオンのこと。例によって渋めの話題ですが、関心のある方はご覧ください。

○掲示板トップ http://6615.teacup.com/hsj/bbs

○西洋星座名の翻訳事情 http://6615.teacup.com/hsj/bbs/191

目をこらせば、「明日か、はたまた数万年後か」というレベルの話で、「星の一生からすれば、爆発寸前であるのは確かだ」…という内容でした。

でも、いつの日かベテルギウスが消えたら、オリオン座はずいぶん寂しくなりますね。

★

さて、今日は日本ハーシェル協会の掲示板に<西洋星座名の翻訳事情>という一文を投稿して力尽きました。明治初期の天文学書に出てくる星座名の話で、「阿利翁」とはいうまでもなくオリオンのこと。例によって渋めの話題ですが、関心のある方はご覧ください。

○掲示板トップ http://6615.teacup.com/hsj/bbs

○西洋星座名の翻訳事情 http://6615.teacup.com/hsj/bbs/191

こってりと植物画を見る ― 2010年01月11日 22時41分31秒

昨日、名古屋ボストン美術館で開かれている植物画展を見に行ってきました。

■永遠(とわ)に花咲く庭:17-19世紀の西洋植物画

http://www.nagoya-boston.or.jp/exhibition/list/garden-200912/outline.html

博物画にかかれる画題の両横綱といえば、伝統的に植物と鳥類らしいです。

今回の展示品には、王侯貴族が金に糸目をつけずに制作させたものも多く、まさに西洋花鳥画の世界というか、会場にはかなり「ごちそうさま」ムードが漂っていました。

額装された作品以外に、オリジナルの図譜も会場には陳列されていました。あれはジャイアント・フォリオ版というんでしょうか、ものすごく巨大な(畳半畳ぐらいありそうな)本がドドーンという感じで置かれていて、その量感にも圧倒されました。

ソーントンの『フローラの神殿』とか、メーリアンの『スリナム産昆虫の変態』とか、荒俣宏さんの本に出てくる作品の現物を見られたのは、嬉しかったです。

ただ、私は博物趣味が好きで、図鑑芸術の愛好者ではあるんですが、今回出展されているような、いわゆるボタニカル・アートには今一つ感情移入ができません。いわゆる「お花の絵」は、キレイなものをキレイに描いてあるだけのように思えてしまうからです。一般受けする美人画のようと言いますか。

もちろん花に罪はないし、描き手もいい仕事をしてるんですが、花(特に園芸植物)に注目するという興味の向け方自体が、私の物差しでいうとナチュラリストっぽくなくて、何となく苔とか、キノコとか、昆虫とか、磯だまりの生物とかの方がエライように思えてしまいます(完全に偏見でしょうけれども)。

ところで、今回は植物画を観賞する以外に、いろいろな版画の技法を、実物に即して知ろうという狙いもありました。以前から、1枚の版画作品を前にしたときに、これはエッチングだ、あれはアクアチントだと、パパッと見分けられるようになりたいと思っているのですが、これまで何回説明を聞いてもよく分かりませんでした。そこで、実物をじっくり見たのですが、うーむ、やっぱりよく分かりません。

それを学ぶには、実作するか、ルーペとかでよーく見ないといけないのかもしれません。

【付記】 文中、「ジャイアント・フォリオ」を、「エレファント・フォリオ」に訂正します。エレファント・フォリオの本になると高さは約60センチ。これだけでも十分ズシッと来る大きさですが、世間にはさらにその倍のサイズ、高さが優に1メートルを超える版形も存在し、これを「ダブル・エレファント・フォリオ」と称するそうです。(参考: http://www.trussel.com/books/booksize.htm)

■永遠(とわ)に花咲く庭:17-19世紀の西洋植物画

http://www.nagoya-boston.or.jp/exhibition/list/garden-200912/outline.html

博物画にかかれる画題の両横綱といえば、伝統的に植物と鳥類らしいです。

今回の展示品には、王侯貴族が金に糸目をつけずに制作させたものも多く、まさに西洋花鳥画の世界というか、会場にはかなり「ごちそうさま」ムードが漂っていました。

額装された作品以外に、オリジナルの図譜も会場には陳列されていました。あれはジャイアント・フォリオ版というんでしょうか、ものすごく巨大な(畳半畳ぐらいありそうな)本がドドーンという感じで置かれていて、その量感にも圧倒されました。

ソーントンの『フローラの神殿』とか、メーリアンの『スリナム産昆虫の変態』とか、荒俣宏さんの本に出てくる作品の現物を見られたのは、嬉しかったです。

ただ、私は博物趣味が好きで、図鑑芸術の愛好者ではあるんですが、今回出展されているような、いわゆるボタニカル・アートには今一つ感情移入ができません。いわゆる「お花の絵」は、キレイなものをキレイに描いてあるだけのように思えてしまうからです。一般受けする美人画のようと言いますか。

もちろん花に罪はないし、描き手もいい仕事をしてるんですが、花(特に園芸植物)に注目するという興味の向け方自体が、私の物差しでいうとナチュラリストっぽくなくて、何となく苔とか、キノコとか、昆虫とか、磯だまりの生物とかの方がエライように思えてしまいます(完全に偏見でしょうけれども)。

ところで、今回は植物画を観賞する以外に、いろいろな版画の技法を、実物に即して知ろうという狙いもありました。以前から、1枚の版画作品を前にしたときに、これはエッチングだ、あれはアクアチントだと、パパッと見分けられるようになりたいと思っているのですが、これまで何回説明を聞いてもよく分かりませんでした。そこで、実物をじっくり見たのですが、うーむ、やっぱりよく分かりません。

それを学ぶには、実作するか、ルーペとかでよーく見ないといけないのかもしれません。

【付記】 文中、「ジャイアント・フォリオ」を、「エレファント・フォリオ」に訂正します。エレファント・フォリオの本になると高さは約60センチ。これだけでも十分ズシッと来る大きさですが、世間にはさらにその倍のサイズ、高さが優に1メートルを超える版形も存在し、これを「ダブル・エレファント・フォリオ」と称するそうです。(参考: http://www.trussel.com/books/booksize.htm)

永遠のクシー君憧憬 ― 2010年01月13日 21時24分33秒

昨日からぐっと冷え込みました。

今日も全国各地で雪。

★

この時期になると鴨沢祐仁氏(1952-2008)の訃を思い出します。

氏の死亡推定日は1月12日。

昨日は氏の三回忌にあたります。

そして、そのことを記事にするのもこれで3回目です。

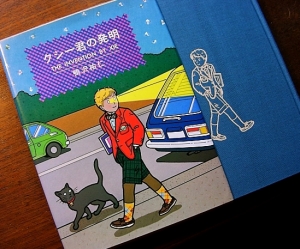

写真は鴨沢氏の第1作品集、『クシー君の発明』(初版1980)。

以前から、PARCO出版から出た新装版(1998)は持っていましたが、少しでも氏の世界に近づきたいと思って、青林堂から出た初期の版を買い求めました。

氏がメジャーになってからの、ポップでカラフルなデザイン作品ももちろん悪くないのですが、ここに収められた初期の白黒コミック作品には、一種独特の味わいがあります。その味わいの根っこにあるものは何なのだろう?…と、ふと考えました。

鴨沢氏自身は、新装版のあとがきで次のように述べています。

「読者の方にもよく昔の方が良かったと指摘される事が

多いのだけれど、ある意味で自分でもそう思う。絵を描く

技術は当時と比べて少しはうまくなったつもりだけれど、

75年から77年までのたった3年間に残した作品のテイスト

は、どんなに頑張っても二度と再現出来ない。センチメン

タルな言い方をすればあの3年間の作品がぼくの青春の

証だ。

〔…〕当時のぼくのマンガの原料はわずかな貧しい資料

と幼年期の思い出だった。とりわけ思い出の比重は大きく、

幼稚園の隣に立っていた奇妙な天文台のドームやそこで

覗いた土星の輪っかや列車の操作場で遊んだ記憶、マッチ

箱の電車と呼んでいた花巻電鉄のボギー電車、地方都

市のちっぽけなデパートの屋上遊園地、鳴らないベーク

ライトのポータブルラジオや懐中電灯がおもちゃだった。

〔…〕当時の絵の独特のテイストがあのダサいノスタルジー

に在るのだとすれば、それはやはり幼年期の記憶に由来

するのだと思う。」

はるかなる幼年期への憧れ。ピュアネスを求める心。

こういうのは、公に口にすると一寸恥ずかしいという世間の常識もあるわけですが、でも、やはり人が生きていく上で、それは大切な心棒の1つになってるんじゃないでしょうか。

こうした世界に心を揺すぶられたのが、アーティストの小林健二氏(1957-)で、PARCO出版の本には、上の鴨沢氏の文章に続けて、小林氏が一文を寄せています。その思い出の記がまた私の心を揺さぶり、郷愁の渦はとどまることを知りませんが、それは次回に回します。

★

ときに、寒さのせいもあるのでしょうか、また腰をやられました。

家人から運動不足が原因だと指摘され、何か良案はないかと探したところ、高砂部屋のマネージャー、松田哲博氏(元・一ノ矢)のブログに、腰痛には腰割りや四股が有効だとあるのを発見(http://blog.shimajikara.jp/?eid=944685)。

そこで思い付いたのが、「ムフ♪腰が痛いが四股踏む」。

上から読んでも、下から読んでも「ムフ♪」。

…という文章には若干嘘がまじっていて、実際には回文を思いついてから、松田氏の文章を探しました。まあ、いずれにしても、そんなことを考えるより先に、身体を動かした方がいいですね。

今日も全国各地で雪。

★

この時期になると鴨沢祐仁氏(1952-2008)の訃を思い出します。

氏の死亡推定日は1月12日。

昨日は氏の三回忌にあたります。

そして、そのことを記事にするのもこれで3回目です。

写真は鴨沢氏の第1作品集、『クシー君の発明』(初版1980)。

以前から、PARCO出版から出た新装版(1998)は持っていましたが、少しでも氏の世界に近づきたいと思って、青林堂から出た初期の版を買い求めました。

氏がメジャーになってからの、ポップでカラフルなデザイン作品ももちろん悪くないのですが、ここに収められた初期の白黒コミック作品には、一種独特の味わいがあります。その味わいの根っこにあるものは何なのだろう?…と、ふと考えました。

鴨沢氏自身は、新装版のあとがきで次のように述べています。

「読者の方にもよく昔の方が良かったと指摘される事が

多いのだけれど、ある意味で自分でもそう思う。絵を描く

技術は当時と比べて少しはうまくなったつもりだけれど、

75年から77年までのたった3年間に残した作品のテイスト

は、どんなに頑張っても二度と再現出来ない。センチメン

タルな言い方をすればあの3年間の作品がぼくの青春の

証だ。

〔…〕当時のぼくのマンガの原料はわずかな貧しい資料

と幼年期の思い出だった。とりわけ思い出の比重は大きく、

幼稚園の隣に立っていた奇妙な天文台のドームやそこで

覗いた土星の輪っかや列車の操作場で遊んだ記憶、マッチ

箱の電車と呼んでいた花巻電鉄のボギー電車、地方都

市のちっぽけなデパートの屋上遊園地、鳴らないベーク

ライトのポータブルラジオや懐中電灯がおもちゃだった。

〔…〕当時の絵の独特のテイストがあのダサいノスタルジー

に在るのだとすれば、それはやはり幼年期の記憶に由来

するのだと思う。」

はるかなる幼年期への憧れ。ピュアネスを求める心。

こういうのは、公に口にすると一寸恥ずかしいという世間の常識もあるわけですが、でも、やはり人が生きていく上で、それは大切な心棒の1つになってるんじゃないでしょうか。

こうした世界に心を揺すぶられたのが、アーティストの小林健二氏(1957-)で、PARCO出版の本には、上の鴨沢氏の文章に続けて、小林氏が一文を寄せています。その思い出の記がまた私の心を揺さぶり、郷愁の渦はとどまることを知りませんが、それは次回に回します。

★

ときに、寒さのせいもあるのでしょうか、また腰をやられました。

家人から運動不足が原因だと指摘され、何か良案はないかと探したところ、高砂部屋のマネージャー、松田哲博氏(元・一ノ矢)のブログに、腰痛には腰割りや四股が有効だとあるのを発見(http://blog.shimajikara.jp/?eid=944685)。

そこで思い付いたのが、「ムフ♪腰が痛いが四股踏む」。

上から読んでも、下から読んでも「ムフ♪」。

…という文章には若干嘘がまじっていて、実際には回文を思いついてから、松田氏の文章を探しました。まあ、いずれにしても、そんなことを考えるより先に、身体を動かした方がいいですね。

最近のコメント