天上大風(3) ― 2010年12月14日 19時42分22秒

これはイギリスの王立気象学会の旧蔵本です。たまたま同じ本がダブったために、こちらの方が処分されたようです(司書さんが記したらしい廃棄メモが本に挿入されています)。

さらに本への書き込みを見ると、同学会は1901年にこの本を寄贈されたことが分かります。寄贈者はFrancis Druce(1873-1941)。本には、彼のサインと共に、ドゥルース家の紋章(上の写真)が貼り込まれています。

といっても、ドゥルースはあまり有名な人ではないでしょう。もちろん私も知りませんでした。ネット情報によれば、ドゥルースは英国における良質のアマチュア学者の伝統を受け継いだ人のようです。若い頃はオックスフォードで学び、家業の会社経営のかたわら、気象学と植物学に入れ込んで、植物学関連書籍の蒐集家としても知らたそうです。1910年、健康問題のために会社経営から引退した後は、その経歴を買われ、王立気象学会やリンネ協会の会計担当役員をつとめました。

まあ、こういうのは、どうでもいいと云えばどうでもいいことです。

そもそも図書館廃棄本というのは、古書市場ではマイナス評価しかされないので、こういう来歴を書きつけたからと云って「お宝自慢」には全くなりません。

しかし…しかし、ですよ。

ドゥルースが、最期はドイツ軍の空襲によって不慮の死を遂げたと知るとき(哀れなドゥルース氏!)、あるいは王立気象学会の暗い書庫を思うとき(見たことはありませんが、たぶん暗いでしょう)、人は1冊の本を手に、そこに何がしかの感興を催すのではありますまいか?

少なくとも、私はそういう「ささやかな歴史性」に心を惹かれますし、そこにこそ、単なるデータではない「モノとしての本」の良さもあるのではないか…という気がします。

■参考:http://www.nature.com/nature/journal/v147/n3736/abs/147702a0.html 他

★

さて、今夜はふたご座流星群。

天気の方がちょっと…気が揉めますね。

地球の息吹がどう作用するか?

ひとり驚異の部屋・海外編 ― 2010年12月16日 10時23分59秒

★

今日は仕事が休みなので、1日冬ごもりです。

空は静かに曇り、遠くでは鳥が鳴いています。

こういう折には、お茶なぞ飲みながら、ノンビリこもれる部屋が、是非あって欲しいものです。

(http://www.flickr.com/photos/hellomrfox/4101863186/)

この部屋などは、その有力な答の1つでしょう。見るからに居心地が良さそうです。

確かに私の理想とはちょっと違いますけれど、もちろん違うからいいのであって、100人いれば100通りの驚異の部屋があるのが、健全な姿です。

とは言うものの、「ひとり驚異の部屋」は私秘性が高いので、この広い世界にいったいどんな驚きの部屋の数々が存在するのか、想像ばかりが先走って、その実態は杳として知れません。

翔べ!ウラヌス ― 2010年12月18日 17時42分10秒

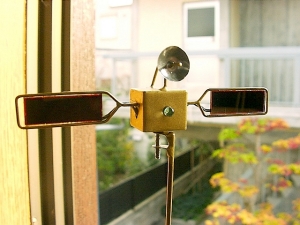

↑は指先でつまめる科学衛星、その名も「ウラヌス」。

中心の衛星本体は1.5cm立方ですから、ちょうど角砂糖ぐらいの大きさ。そこにソーラーパネルとダミーアンテナがちょこんと付いています。

これは架空の探査衛星ですが、ウラヌス(天王星)と聞けば、その発見者W.ハーシェルを思い出さないわけにはいきませんし、日本ハーシェル協会会員として見過ごしにはできません。

それに真鍮製というのが、この商品の決め手ですね。

真鍮製品は表情が柔らかくて、新しいものでも何だか懐かしい感じがします。

レトロフューチャーな味わいの一品。

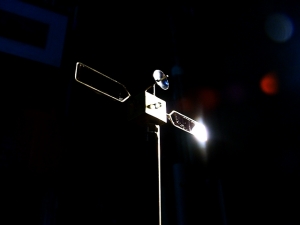

↑付属の木製台座にセットしたところ(総高 約29.5cm)。他にも天井からぶら下げて楽しめるように、金具と釣り糸がオマケに付いてきます。

この衛星のミッションはただ1つ。

太陽電池で光を受けて、緑色ダイオードを発光させることです。

ただそれだけ。要するに天王星はあんまり関係ないんですが、潔いといえば潔いですね。

以下、ミッション中のウラヌスの雄姿。

★

さて、ハーシェル協会の用務に本気でとりかからないといけないので、記事の方は数日間お休みします。

こんなお店を探しています ― 2010年12月23日 12時00分26秒

むう、年賀状も書かなければ。

最近は何事もだらだらやる癖がついて、なかなか仕事がはかどりません。

そんな怠惰な日々に句読点を打つために、ちょっと記事を書いてみます。

★

仕事が立て込んでくると、逃避的にあれこれキーワードを打ち込んで、理科趣味を満足させるページを探したりするわけですが、今日は2年近く前の“Yahoo!知恵袋”で「東京都内のアンティーク雑貨(ナチュラル系・ガラクタ系)のお店を探しています」という質問を見かけました。

内容を拝見すると、「私の好きなものを書きますので、こんな私にお勧めのお店がありましたら教えて下さい」とあって、以下のアイテムが列挙されています。

時計の部品 鉱石 天体 理科の道具 医療器具

ワックスペーパー 古切手 古いハードカバーの洋書

鳥の羽 食器 画材 額縁 錆びたもの 地図

ああ、いいですねえ。

パッと思い付くお店はいくつかありますが、その多くはネット上にのみ存在する店舗で、実店舗となると本当に数は少ないですね。その実店舗にしても、私自身はネット上でしか見たことのない所が大半なので、結局、そういう空間に身を置いた経験はないに等しいのです。

私も是非そんなお店に行ってみたいです。

と言うか、ウチの町内にも一軒ほしいです。

いや、一軒と言わず、そういう店がずらりと軒をつらねていてほしいです。

そして、昼も夜も、不思議な会話を延々と続けていてほしいのです。

…さてと、現実に返って仕事を続けねば。

北の聖夜を彩る星々 ― 2010年12月24日 20時46分14秒

もちろんクリスマスが来ることは知っていましたが、こんなに早く来るとは予想もしていませんでした。驚きです。

大変な雪の地方もあるようですね。

ホワイトもホワイト、前が見えないほどのホワイト・クリスマスを迎えられた方に、雪見舞を申し上げます。私の住む街でも、ビュービューと風が吹き、さっきまで冬の雷鳴が聞こえていました。夜半には風花が舞うかもしれません。

★

さて、今日は聖夜にちなんで2001年発行の星座のクリスマス・シールです。

クリスマス・シールというのは、見かけは切手のようですが、切手の役は果たさない純粋なシールです。そのルーツは、20世紀初頭のデンマークにあり、クリスマス・シーズンに郵便物に貼ってもらって、結核予防の啓発を進めようというのが本来の趣旨でした。つまり、日本の複十字シールと同じもの。ただ日本の複十字シールは、9月の結核予防週間と結びついているので、“クリスマス”シールではないですね。(世間には「切手のようで切手でないシール」が、クリスマス・シール以外にもいろいろあって、それらを総称して「シンデレラ・スタンプ」と言うらしい。)

…というふうに、ネットで仕入れた俄か知識を振り回すのはやめて、心静かにシールを見てみます。

照度を落とすと、幻想的な情景が浮かび上がってきます。

登場する星座は全部で30。当然といえば当然ですが、すべて北天の星座です。

1枚のシールは約25×30ミリなので、ジャスト切手サイズです。

★

ところで、このクリスマス・シールはどこで生まれたのでしょう?

デンマークで始まったクリスマス・シールは、今でも北欧諸国が本場だそうですが、FØROYARというのは、はて…?

検索してみたら、これはデンマーク領のフェロー諸島のことだそうです。…といっても、あまりイメージできないんですが、デンマーク本土を遥かに離れた、フィンランドとアイスランドの中間ぐらいにある島々で、独自のフェロー語を公用語とする自治領だそうです。

この地球上に、そんな土地があることも知らずに今まで生きてきたのが恥ずかしい。

でも、私の知らない土地は無数にあるので、それだけに知る楽しみは尽きない…と考えた方がいいですね。

★

それでは、メリー・クリスマス!

どうぞ風邪など引かれませんように。

明治日本のアマチュア天文家…日本天文学会草創のころ(1) ― 2010年12月26日 15時44分03秒

その日本編を書いてみたいのですが、当然そんなに簡単に書けるはずはありません。でも、書かないといつまでたっても書けないので、とりあえずラフデッサンだけしておきます。

★

以前、アラン・チャップマン氏の『ビクトリア時代のアマチュア天文家』を熱心に読んでいたころから、同時代の日本ではどうだったのかな?という問題意識が、常に頭の隅にありました。

大正時代も後半になって、山本一清や、野尻抱影のような天文オルガナイザーが登場する以前、まだホビーとしての天文学が認知されていなかった時代に、イギリスのアマチュア天文家に相当するような存在が、日本にもいたのかどうか?

★

たしかに、アマチュアの立場で天文に入れ込んだ人は存在しました。

ただ、これらはアマチュアというよりはプロに近い人たちで、実際、山本や神田はプロとして後に天文界の重鎮となりましたし、井上にしても、日本天文学会設立時からの参画者で、さらに会社勤めから東京天文台のスタッフに転じました(←興味深い人物ですね)。

日本アマチュア天文史編纂会(編)『改訂版・日本アマチュア天文史』より)

★

では、さらに草の根というか、素朴な天文ファンについてはどうだったのでしょうか?

日本天文学会が1908年(明治41)に創刊した機関誌「天文月報」のバックナンバーを、今では全てオンラインで読むことができます↓便利な世の中ですね。

(http://www.asj.or.jp/geppou/contents/index.html)

その初期の号を読んでみたら、その辺が少し見えてきました。

当時の日本天文学会は、アマチュアも広く受け入れており、会費を収めれば誰でも普通会員になることができました。(今だと準会員に相当する地位ですね。今の正会員に相当するのは「特別会員」で、資格を得るには他の特別会員2名の推薦が必要でした)。

そもそも、アマチュアを受け入れないと学会の体を成さないというのが当時の実情で、『日本の天文学の百年』(日本天文学会百年史編纂委員会編、恒星社厚生閣、2008)には、以下のように書かれています。

「明治41年当時の天文学研究者の数は、すでに述べたように帝国大学星学科と東京天文台の職員を中心とする10数名に過ぎなかった。そのため、差し当たり、天文学の教育、普及活動の方に重点を置いて学会員の数を増やすしかなかった。」(p.15)

「この当時、天文学の各分野を専門家がわかりやすく解説するような月刊誌は皆無だったから、理科の先生や天文ファンからは『天文月報』は驚きの眼をもって迎えられ大いに歓迎されたと考えてよいだろう。このことは、『天文月報』創刊後の会員数からも窺える。同年11月の第1回定会で寺尾が報告した総会員数は650名に達していた。天文学会発足時の方針は誤っていなかったのである。」(p.16)

で、そうした結節点を得て集合した天文ファンの中には、素朴派も少なからずいたようです。それを端的に示すのが、「天文月報」第4巻第6号(明治44年9月)の巻頭にある、関口鯉吉による「素人観測家に」という文章です。これは「学問的に価値のある観測のススメ」といった趣旨の一文ですが、そこにはこうあります。

「漫然蒼穹を瞰(にら)んで其の美観に打たれ」る人や、望遠鏡で「土星や木星の異形を眺めて「やあ!ステキだ」など、感服して満足さるゝ人達」(笑)が、天文学会周辺に少なからずいたわけですね。そういう「素人」に、関口は苦々しいものを感じたらしく、「僕は会員の一人として諸君の中に斯ういふ方の追々減じて行きつゝあるを誇りとする」と書いていますが、ちょっと冷たい感じです。私には、むしろそういう愛すべき「プチ天文ファン」の存在が嬉しく感じられます。

(この項つづく)

明治日本のアマチュア天文家…日本天文学会草創のころ(2) ― 2010年12月27日 20時19分16秒

「天文月報」第1巻第8号(明治41年11月)には、この年(1908)開かれた第1回定会の広告が出ています。

会場は、当時東京天文台があった麻布飯倉近くの聖安得烈館(セントアンドレー館)。

東京タワーのそばに今も残る聖アンデレ教会のことでしょうが、またずいぶんとハイカラな場所で行ったものです。

会の後には、東京天文台の見学も予定されていて、「観覧ニハ二名以内ノ家族ヲ同伴スルコトヲ得」とあります。家族ぐるみでの参加OKというのも、ちょっとバタ臭いというか、開明的な感じです。そして「男子ハ洋服又ハ袴着用ノコト」というドレスコードがしっかりありました。

初代会長の寺尾寿(1855-1923)は、明治10年代フランス留学した人で、学会の立ち上げに際しても、カミーユ・フラマリオンのフランス天文協会(1887年設立)を意識したらしいので(※)、こういうハイカラさはその辺に由来するのでしょう。

(※)『日本の天文学の百年』、p.15

★

「天文月報」の同じ号の巻末には、特別会員(今で言う正会員)114名の会費納入状況が載っています。

その中には、早乙女喜佐子、宮内季子、石川千代子、キダー嬢、ホイトメン嬢という、外国人を含む5名の女性らしき名前を認めます。いずれも経歴ははっきりしませんが(※)、こうした会員の属性にも、この会の性格、いわばハイカラさが認められるように思います。

『ビクトリア時代のアマチュア天文家』によると、保守的なイギリスでも、1880年代以降に新設された新しい天文学の団体は、積極的に女性を正会員として受け入れるようになったそうですから、科学の世界に女性が進出する世界的な文脈の中に、日本天文学会の存在も位置づけることができるのではないでしょうか。

(※)宮内については、ひょっとしたら男性かもしれません。下のリンク先を見ると、京大を出た後、満鉄(南満州鉄道)の調査部で満州の旧慣調査に当たった人に同名の人物がおり、この明治41年には、嘱託身分から調査役に昇任しています。あまり天文と関係なさそうな人ですが、実は満鉄と聞いて、私にはピンとくることがあります。この件はまた後ほど。

○参考:現場主義のジンパ学:最初の半年は9人だった満鉄調査部

http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Circle/2248/mantechosa.html

(この項さらに続く)

明治日本のアマチュア天文家…前原寅吉翁のこと(1) ― 2010年12月28日 06時06分42秒

★

その前に、ここで再び『ビクトリア時代のアマチュア天文家』のことを持ち出しますが、あの本で私が最も心を奪われたのは、貧しい労働者階級の天文家たちの生き様でした。純粋に星への憧れだけに突き動かされて、望遠鏡を空に向けた人たち。

別に裕福な人の天文趣味が不純だったというわけではありません。ただ、そうした人たちには、星を眺めることを通じた交友と、議論と、名声とがあり、傍からもその行動は理解可能なものでした。他方、労働者階級の人々にはそうしたものが一切なく、天文学に入れ込んだところで、いや入れ込んだからこそ、形而下の生活はますます逼迫するばかりで、いったい何のために星なんぞ…?と、周囲は首をひねったに違いありません。(そして、そのおかみさんともなれば、首をひねるだけでは済まなかったでしょう)。

★

明治の日本にも、高等教育とは無縁なまま、純粋に市井の人として天文趣味に打ち込んだ人がいたかといえば、少なくとも1人います。

その名は、前原寅吉(1872-1950)。

本州の北の端、青森県は八戸の人です。

元・八戸藩士の家に生まれ、小学校の高等科を出るとすぐに時計屋に弟子入りして、後に自分の店を持ちました。(その店は今でも八戸で続いています。余談ですが、『銀河鉄道の夜』に出てくる時計屋のモデルはここだ!と、色川大吉氏は大胆に推測していますが、むう…。→ http://sumihan.blog1.fc2.com/?mode=m&no=324)

前原寅吉についてまとまった本としては、以下のものがあります。

『野の天文学者 前原寅吉』

あすなろ書房、1993

「あとがき」を読むと、著者の鈴木氏が主として参照した1次資料は、寅吉自身が書いた『天文論文集及身辺雑記』、『科学雑記』、『思い出―夕話』、『天文日誌』の4冊で、これらはたぶん刊本ではなく稿本だと思うので、一般に入手できる資料としては、上に掲げた児童書が唯一のものでしょう。

この本に拠って、寅吉の略年譜を以下に書き抜いてみます。

(この項つづく)

【付記】

今見たら、あすなろ書房版の『野の天文学者』は既に絶版のようです。現在は、らくだ出版から出ている『鈴木喜代春児童文学選集』の第6巻(2009)として入手可能。以下の引用や記述は、すべてあすなろ書房版に基づくものであることをお断りしておきます。

明治日本のアマチュア天文家…前原寅吉翁のこと(2) ― 2010年12月28日 18時13分12秒

『野の天文学者 前原寅吉』には、具体的な年代が書かれていない部分も多いのですが、適宜時代を区切って事項を配列してみます。(以下、〔 〕内の年次は、原文に記述がないものの、前後関係から私が推測したものです。また年齢は数え年で統一しました。)

【誕生~修学】

○1872(明治5)年2月26日…1歳

・前原正明(元八戸藩士で、維新後は八戸役場に出仕)の三男として八戸に生まれる。

・1歳のときに実母が死去。父は後妻を迎え、異母弟妹と合わせ6人きょうだいの中で育つ。

○1878(明治11)年…7歳

・八戸小学校下等入学。

○1881(明治14)年…10歳

・同校中等科(3年課程)に進級。中等科の頃より、星に興味を抱き、天文の基礎知識や自らのアイデアを記した「天文日誌」の筆録を始める。

○1883〔原文1885〕(明治16)…12歳

・父・正明、病気により死亡。

○〔同年〕…12歳

・八戸小学校高等科(2年課程)に進級。

・「天文日誌」に星座の観測記録が増える。

・時計屋の仕事に興味を持つ。

【青年期~独立まで】

○1885(明治18)年…14歳

・小学校卒業と同時に八戸の時計屋に住み込みで弟子入りする。

○1889(明治22)年…18歳

・時計屋での奉公を終える。

○1890(明治23)年…19歳

・八戸城下の中心に近い番町に自分の店「前原時計店」を構える。

(時計店の開店は「寅吉23歳のとき」という記述も文中にありますが、前後と整合しません。)

【壮年期…天文一途の時代】

○以下、年次不明

・「なか」と結婚。

・東京から本を取り寄せ、天文学の勉強を続けるとともに、初めての望遠鏡を購入する(長さ(鏡筒長?)1.2m、倍率80倍)。

・時計店が繁盛し、店員を雇い入れる。

・望遠鏡をさらに2台追加購入(1台は長さ2m、188倍。もう1台は長さ1.7m、

100倍)。

・同じく番町で営業していた高野写真館の高野直太郎と協力して、月・太陽・星座の写真を撮影する。

・自分で撮影した天体写真を添えた天文学の啓蒙チラシ「天体之現象」を作成。数千枚を印刷して、日本全国の学校、朝鮮、台湾、清、ハワイに配布する。

・「天文山(てんもんさん)」を名乗り、店名を「天文堂前原時計店」と改める。

・八戸藩9代藩主旧蔵の望遠鏡を、藩主の縁故者より贈られる。

・自説を論文の形にまとめるようになる。「音声の速度は夜は昼の3倍になる」などの説を唱える。

(↑「天文山主」前原寅吉。この絵葉書は昭和に入ってから作られたものですが、写真自体は青年期に撮影されたものでしょう。)

○1908(明治41)年…37歳

・日本天文学会の「天文月報」第1巻第5号に〔本の中では“第1号”になっていますが、正しくは第5号です〕、寅吉の質問が掲載される。「太陽黒点上に雲のようなものが通過するのを観察したが、プロミネンスだろうか?」という内容。天文学会は「プロミネンスではないでしょう」と回答。

○〔1908(明治41)か〕

・「太陽面直接観望用眼鏡」を製作。(この装置は現存せず詳細不明。これについては後ほど詳しく見ます。)

・日本天文学会特別会員に推挙される。

○1910(明治43)年…39歳

・南極探検に出発する白瀬中尉に「星座時計」を贈る。(「暗い夜でも北極星に針をあわせれば時刻がわかる」と文中にありますが、南極探検に北極星はやや不審。)

○1910(明治43)年5月19日…39歳

・ハレー彗星の日面通過を望遠鏡で観測。(この件も後ほど詳述)

○1911(明治44)年…40歳

・電灯を使ったプラネタリウムを自作。

・この前後、論文を立て続けに発表(発表先は書かれていません)。「不規則気象の変化に就いて」(1910)、「地球は果たして楕円形なるか」(1911)、「天候は果して人為に依りて左右せらるか」

○1913(大正2)年…42歳

・論文「天文学上より凶作の原因を論ず」を天文学会に提出。(これは「地球を取り巻くガスの変動によって土地が冷える」ことを主張する内容でした。)

【失明~晩年】

○1922(大正11)年…51歳

・養嗣子を迎える(寅吉夫妻には実子がありませんでした)。

・この頃より視力が衰え、ついに失明に至る。失明後も口述により論文の発表を続ける。「太陽のプロミネンスを容易に見る法なきか」、「地球太陽は如何なる処を通過するか」、「ウエンネッケ彗星の過去、現在、未来」、「太陽の自転と地球上の影響」。

○1938(昭和13)年…67歳

・養嗣子・義臣が中国で戦死。

○1950(昭和25)年…79歳

・逝去

(この項つづく)

明治日本のアマチュア天文家…前原寅吉翁のこと(3) ― 2010年12月28日 18時24分48秒

実は、私はこの『野の天文学者 前原寅吉』という本に多少の違和感を覚えるのです。

もちろん、この本がなければ私は寅吉の存在を知ることすらなかったでしょうし、辛苦の調査の末に、それまで殆ど知られていなかった人物に光を当てた功績は、甚だ大なるものがあります。しかし―。

何というか、私はこの作品の背後に、はっきりとした教育的配慮を感じます(著者の鈴木喜代春氏は、小・中学校の教員をされた後に児童文学作家になられた方だそうです)。もっとあからさまな言い方をすると、この本には、寅吉を素材に「偉人伝」を書きたいという強いバイアスがかかっているように思うのです。

★

物も情報も必ずしも恵まれない環境で独力奮闘した、1人の熱烈なアマチュア天文家が明治時代にいた。それだけで、もう既に十分意味のあることであり、顕彰の価値があることだと私は思うのですが、そこからさらに寅吉を「隠れた大天才」のように祭り上げるのは、それこそ贔屓の引き倒しというもので、却って寅吉の真価を歪めるのではないかと危惧します。

そこで、失礼を承知の上で、あえてこの本の記述を批判的に見てみようと思います。

★

資料がごく限られている中で、伝記を書くとなれば、ある程度想像で隙間を埋めざるを得ませんし、ましてやこれは子供向けの本なのですから、厳密な資料操作よりも、分かりやすさが求められて当然です。しかし、だからこそ、この本の読解には十分注意が必要です。

肝心の天文学上の記述についてもそうです。

例えば、本書には、寅吉が近所の子どもたちに恒星の一生を物語る、次のようなくだりがあります(p.180)。

「太陽だって、ひとつの星であることはまちがいない。いままで五十億年、燃えて光ってきたのだ。あと五十億年たてば赤くふくらんで爆発するか、あるいは小さな星になって消えてしまうのでは、とも言われているんだ。」

このシーンは現代の知識に基づいて書かれた、著者(鈴木氏)の純然たる創作に違いありません。なぜなら、当時の恒星進化論は、現在とは反対に赤色巨星から始まって、徐々に収縮し白色化する系列を考えていたからです。また太陽の寿命も全くの謎でした。

あるいは島宇宙説、あるいはアンドロメダ星雲の大きさと距離。こうしたものに寅吉は圧倒されたことが書かれていますが(pp.80‐82)、この辺の記述もすべて現代の宇宙論に即して書かれています。説明の煩を避けたのかもしれませんが、歴史的事実には反します。

★

寅吉は優れた着想の人だったと思います。そして、当時の高等教育を受けた人以上に天文学の知識が豊かだったのも確かでしょう。しかし、当然そこには自ずと限界もありました。その辺の客観的な評価がないと、寅吉の事績は光を失うと思います。

『野の天文学者』からまた引用させていただきます。寅吉が「天文月報」の応問(質問投稿欄のこと)で質問したくだりについてです(pp.104‐105)。

寅吉はまた、「オリオン大星雲を望遠鏡で見ていたら、小さい二つの星をみつけたのだが、これは大星雲と関係があるのか、それとも遠くはなれた別々の星なのか」

という意味の質問もしました。

オリオンの三つ星の下に、さらに三つの小さな星があります。そのまん中の星が、オリオンの大星雲といわれているガスのかたまりです。

オリオン座には、このほかに暗黒星雲もあります。

これらのガス星雲から、ガスが飛び散って新しい星が、どんどん生まれているのです。寅吉は、観測をつづけているうちに、そこに、いままでにない星を見つけたので、それは新しく生まれた星ではないかと思って質問をしたのでした。

日本天文学会は「此等の星と大星雲とが関係あるものか如何は、大問題に有之侯(中略)此間題の解決は現今にては不可能と可申侯」と、答えています。

専門の天文学者でも、かんたんに答えられない質問を寅吉はしていたのです。

「八戸といったら、日本のはしの青森県の太平洋岸の町じゃないですか。ここに、こんなにも天体にくわしい人がいるとは、おどろきましたね」

「まったくです。一人で、こんなにすばらしい研究をつづけているのは、おどろきです。これはぜひ行って、あってみたいですね」

「天文月報」を編集している編集室では、こんな話が交わされていました。

この編集室での会話も、私は純粋なフィクションだと思いますが(そもそも、「天文月報」には、編集担当者=天文台職員はいても、「編集室」はなかったはずです)、それはさておき、原文を見てみます。

寅吉はこのとき、3つの質問をしていて、オリオン星雲に関する質問は、その2番目です。で、このやりとりを読むと、現実には寅吉の鋭い質問が中央の学者をタジタジとさせたわけではなくて、むしろ寅吉の知識の欠落を示す内容であることが分かります。

寅吉がいう2つの星とは、例の四重星・トラペジウムのことで、回答者(一戸直蔵)はその旨教示していますが、寅吉は当時その存在を知らなかったのでしょう。

とはいえ、その「見え方」に基づいて、ガス体とそれに包まれて見える恒星とが、何か相互に関係しているのか?という疑問を持ったのは、鋭い着眼であり、一戸もそれを「大問題」だと是認しています。(ただ、その後に出てくる、「此間題の解決は現今にては不可能」というときの「問題」は、左記の「大問題」とはまた別です。これは星雲と恒星の距離測定のことで、それは現在技術的に無理だという事実を述べたにすぎません。「専門の天文学者でも、かんたんに答えられない質問」を寅吉がしたというのは、やや曲解です。)

ちなみに、その次に載っている寅吉の第3の質問。

実はこれこそ寅吉の真骨頂と言うべきもので、私にはむしろこちらの方が興味深いです。寅吉は変光星の光度変化の理由を自分なりに考えて、「規則的変光星は、主星を回る伴星がその原因ではないでしょうか。また不規則変光星は恒星表面に出現する黒点が原因ではないでしょうか。自転の早い星は黒点も大きいと思うので、巨大な黒点が出現することがその原因だと思うのですが…」と、問うています。

何事も自分の頭で考えようという姿勢が彼の素晴らしいところであり、そして部分的に正しい推論を下しています。一戸はこう答えています。

「規則的変光星の一部はたしかにお説の通りと思います。ただ、それ以外の規則的変光星はまだ十分な説明ができていません。」

「不規則変光星についての貴方の想像は、たくさんある内にはそういうものもあるかもしれませんが、全部をそれで説明できるかは疑問です。黒点説は実は長期変光星を説明するものとして既に提案されています。ただ、お説の中で、‘自転の早い星は黒点も大きいはず’というのは、いったいどういう理論に基づくものか分かりかねます。ともあれ、想像力を働かせて、それを事実と学理に照らして仮説を立てるのは大いに良いことですから、ある種の不規則変光星に、あなたの想像説を応用されてみてはどうでしょう。」

奔放な想像力のせいか、寅吉の論には途中に飛躍があります。一戸もそれに困惑気味で、その辺は軽くあしらっているように見えますが、ともあれ寅吉の自由な発想がうかがえるエピソードです。

(この項つづく)

最近のコメント