少年流星観測隊 ― 2012年08月12日 17時28分36秒

今宵はペルセウス座流星群の極大日。

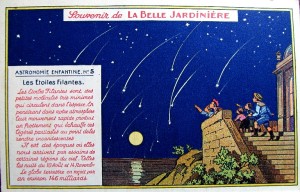

上の画像は、パリの老舗百貨店「ラ・ベル・ジャルディニエール」(1824年創業)が宣伝用に作った、オリジナル絵葉書です。美しいカラーリトグラフ印刷で、時代的には1910~20年代のものでしょう。

「Astrnomie enfentine(子供の天文学)」というシリーズ物の1枚で、この葉書は「No.5 流れ星」と題されています。

「Astrnomie enfentine(子供の天文学)」というシリーズ物の1枚で、この葉書は「No.5 流れ星」と題されています。

全体は往復葉書のように、2枚で1セットになっています。下の葉書には色がついていませんが、これは上の絵を見ながら、自分で色を塗って楽しむためのものです。つまり、この絵葉書は「天文カード」、「塗り絵」、そして「はがき」の一石三鳥の役割を果たす優れもの。

「おい、早く、早く!」

「あ、あそこ!」 「こっちも!」

「!!」

涼しげな水辺の館で流星を観測する子どもたち。

身を乗り出し、食い入るよう空を見上げるポーズが、とてもリアルです。

もちろん実景ではないでしょうが、カード左下の説明文には、11月14日(しし座)と、8月10日(ペルセウス座)の流星群が特に言及されているので、あるいは後者をイメージした絵かもしれません。(服装も夏向きですし。)

さて、天気もまずまず、今夜は美しい流れ星の尾がいくつ見られるでしょうか?

【付記】

以下、蛇足ながら「ぬり絵」の話。

児童書の1ジャンルである、「ぬり絵本(painting book、coloring book)」は、美術教育の民主化が叫ばれる中、1880年代のアメリカで生まれ、その後、商売向きの広告媒体や販促グッズとしての役割も果たすようになった…ということが、英語版ウィキペディアの「Coloring book」の項には書かれていました。

下はイギリスの某古書店のサイトから寸借した、1891年にロンドンで出たぬり絵本。

下はイギリスの某古書店のサイトから寸借した、1891年にロンドンで出たぬり絵本。

ごらんのように、日本のぬり絵とちょっと違うのは、子どもが自由に色を塗るのではなくて、カラー図版と線描図版を並べて、お手本を見ながら色を塗るという形式をとっていたことです。上のフランスの絵葉書もこういう文脈で作られたのでしょう。

最近のコメント