古書の来歴…寒夜に北海道を思う ― 2012年12月19日 21時53分48秒

各図書館はしばしば蔵書整理を行うので、古書市場には図書館から放出された本が、それこそ無数に流通しています。しかし、どの図書館から出た本であるかは、あまり重要な情報ではないのか、古書カタログでも大抵は「Ex-library」としか書かれていません。したがって、実際に本が手元に届いて、初めて予期せぬ驚きを感じることもしばしばです。

一昨日の銀河の写真集には、スミソニアン協会図書館と米連邦議会図書館のスタンプがありました。

だからどうだ…ということもないのですが、「この本は一時あの名高い場所にあったのか」と思うことで、なにがしかの感興を催すこともないではありません。

★

日本で購入した本でも、似たようなことは起こり得ます。

例えば、以前、札幌の古書店を通じて古い地図帳を購入したことがあります。

(John Bartholomew(編)、The Student’s Atlas. 1871)

(カラフルに彩色されたスイスの地図)

古書店のカタログには何も書かれていませんでしたが、表紙を開くと…

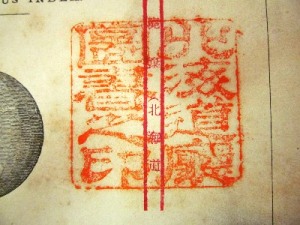

そこには「開拓使」の朱印がポンと捺されていました。

そんな歴史的存在が(北海道開拓使が置かれたのは明治2年~15年までです)、平然と本の中から顔を見せたことに、少々うろたえました。

この地図帳は、文字通り学生用のコンサイス版なのでしょうが、ひょっとしたら北海道の近代化に少なからず功があったのかも…。いや、それどころか、この本には北海道の歩みそのものがギュッと詰まっているのかもしれない…。

べたべた押された蔵印を見ていると、そんな気さえしてきます。

(「北海道庁図書之印」。北海道庁は明治19年(1886)の設置)

(「北海道学芸大学所蔵図書印」。同大学は昭和24年(1949)に道内の旧師範学校を統合して設立。現・北海道教育大学)

驚くべきことに、この本は開拓使が入手した時点ですでに古本で、もとはニューヨークの古書店の棚に並んでいたようです。

いったい私のもとに来るまでに、何人の手を経てきたのか?

(付記: …と思ったけれども、よく見たら「古書店」とは名乗っていないので、当時は新本屋でもこういうラベルを貼ったのかも。)

(付記2: Van Nostrand は有名な理工書の版元だそうです。

http://www.nnp.org/nni/Publications/Dutch-American/vnostrand.html)

★

その因縁の深浅は知らず、その興趣はいよいよ深いと言わねばなりません。

(北海道はまだ「YESSO 蝦夷」)

最近のコメント