図鑑史逍遥(8)…『内外植物原色大図鑑』(前編) ― 2013年10月14日 08時22分53秒

(箱入りの『内外植物原色大図鑑』(左)と『内外動物原色大図鑑』)

ここまで来たら、村越三千男の仕事をひたすら追いかけて、一気に昭和まで時代を下ることしましょう。すでに五十の坂を越えた村越が、足掛け3年かけて刊行した畢生の大作『内外植物原色大図鑑』全13巻について次に見てみます。

■村越三千男(編・画)、『内外植物原色大図鑑』

植物原色大図鑑刊行会(東京)、昭和8-10(1933-1935)

(外箱。箱の背は80年の歳月ですっかり茶色くなってしまいましたが、元は白い箱だったようです)

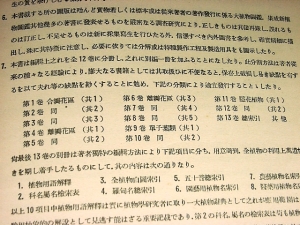

(内容の完璧さを力説する序文)

全巻の構成は、第1~3巻が合弁花類、第4~8巻が離弁花類、第9~10巻が単子葉類、第11~12巻が隠花植物、そして第13巻が総覧(総索引)という完備したものです。

その成立の事情や、図鑑史における位置づけを、またまた俵氏の『牧野植物図鑑の謎』から引用してみます。

「村越はこのような小型の植物図鑑を実現すると、次はよりデラックス化することを考えた。『大植物図鑑』よりさらに掲載種類を増やし、原色化に踏み切ったのが『内外植物原色大図鑑』全13巻(植物原色大図鑑刊行会 1933~35)である。これは、「常に渇望せられつつある完全なる彩色図版と、之に対する完全なる説明」という、二つの希望を満足しようとの抱負の下に、「従来の出版界に於いて未だ一回も実現せられざる程の大事業」として出発した。原色図版数約5000種のほか単色図版約4000種が掲載されたもので、野外植物だけでなく、園芸植物など応用面も充実したものである。印刷、装丁ともに昭和戦前のよき時代を反映した豪華版である。」(p.137)

(緑のクロス張りに背革装のしっかりした造本)

もちろん村越に牧野富太郎程ほどの学殖を望むのは無理で、牧野から暗に非難されることも少なくありませんでしたが、その植物図鑑にかける情熱はすさまじく、学問的水準はしばらくおき、少なくともその外形面に関しては、これこそ戦前における最大の植物図鑑であることは間違いありません。

★

では、さっそく中身を覗いてみます。

全体のイメージは大体こんな感じで、右側に図版、左側に解説というのがスタンダード。

しかし、中には図版が見開きになっているページもあります。

(サボテンのページ。サボテンというのは間欠的に流行するのか、私のお祖父さんも熱心に育てていたのを覚えています。シャボテンと呼ぶといっそう懐かしい感じ。)

(部分拡大)

(さらに拡大)

印刷に関しては、さすがに石版画の時代は過ぎ、普通のハーフトーン(網点)です。

当時としては丁寧な印刷の部類でしょう。今の目で見るとちょっと粗く感じますが、何となくそこに郷愁を覚えたりもします。

(この項つづく)

最近のコメント