ヴェルサイユ、科学、ジャポニスム ― 2013年12月22日 09時30分12秒

連想尻取り式に三題話を続けます。

★

2010年から2011年にかけて、ヴェルサイユで「ヴェルサイユ宮殿における科学と好奇心」という展覧会が開かれていました。17~18世紀の宮廷における、科学の営みと科学者の生態をテーマにした催しです。

私は図録を見てその内容を想像するぐらいですが、今検索してみたら、CGを多用した360度の巨大パノラマ動画の上映があったり、ずいぶん斬新かつ意欲的な展示だったようです。

■関連動画 exposition "Sciences et curiosités à la cour des Versailles"

http://www.youtube.com/watch?v=H8UKUhCh64k

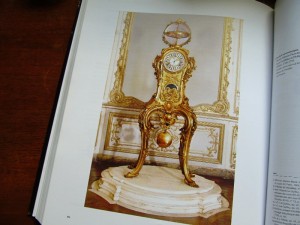

で、その図録の中身なんですが、ヴェルサイユというぐらいですから、当然こういうロココチックなものも登場します。

(18世紀半ばの天文時計)

★

しかし、図録の中で私が最も目を奪われたのは、科学と日本趣味が奇怪な融合を見せた一連の科学機器です(以下、装置の名称は適当な仮訳です)。

(上から アルキメデスの螺旋、二重ネジ式プレス、三斜路実験台)

むう、高台寺蒔絵風のこのデザインはいったい…?

19世紀後半、ジャポネズリーやジャポニスムがフランスの美術界を席捲するほぼ1世紀前、こういうベタな日本趣味が彼の地でもてはやされ、しかもそれが科学と結びついていたとは驚きです。

図録には、他にもこの手のモノがごろごろ出てきます。

(真空ポンプ、羅針盤)

(間欠噴水、圧縮噴水)

(左上から時計回りに、人工眼球〔眼球の構造を模した光学装置?〕、燃焼ポンプ、遠心分離機、水ポンプ)

ちょっと中国趣味の混じっているモノがあるのはご愛嬌。

何だか時代劇で、殿様が腰元相手に妙な実験に興じている光景が目に浮かびますが、日本の殿様ならぬ、フランスの王様がこんなものを愛好していたと聞くと、ローエルが言うように、フランス人と日本人の精神構造は似ているのかなあ…と一瞬思います。

しかし、よくよく聞いてみれば、これら一連の物理実験機器は、ノレー神父(Jean Antoine Nollet、1700-1770)という、聖職者にして科学者だった人物の手になるもので、当時の普遍的なデザインというよりは、彼の個人的嗜好のようです。

(ノレーは、パリ大学の初代実験物理学教授になった人で、「ライデン瓶」の名付け親。日本では「百人おどし」の名で知られる静電気実験の発案者でもあるそうです。)

(ノレー神父)

ともあれ、こういう品を見せられると、ヴェルサイユがちょっとだけ身近に感じられるのは確かで、王様の白いかつらを取って、代わりに茶筅まげを結わせてみたくなったりします。

最近のコメント