カテゴリー縦覧…天文機器編:明治の日時計 ― 2015年02月21日 14時56分30秒

天体の運行により時を知る―。

これは天文学のいちばん根っこにあることなので、日時計も立派な天文アイテムです。で、日時計を探しているうちに、明治時代の日時計を見つけました。

これは天文学のいちばん根っこにあることなので、日時計も立派な天文アイテムです。で、日時計を探しているうちに、明治時代の日時計を見つけました。

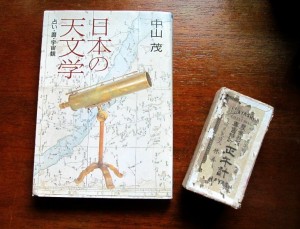

写真はその外箱と文庫本を並べてみたところ。

箱のサイズは7.8cm×4.0cmと、ごく小さなものです。

箱のサイズは7.8cm×4.0cmと、ごく小さなものです。

箱を開けると、中にちんまりと本体が収まっています

オベリスクのような真鍮版をエイヤっと持ち上げると…

カチンと金具にはまって直立し、これが使用時の姿です。

表面には、

「明治二十三年十一月十二日ヨリ十ヶ年/第一〇〇四号」

「専売特許/発明人」 「備中高梁町/林善助」

の文字。日付は、特許取得日とその有効期間でしょう。

「明治二十三年十一月十二日ヨリ十ヶ年/第一〇〇四号」

「専売特許/発明人」 「備中高梁町/林善助」

の文字。日付は、特許取得日とその有効期間でしょう。

本当はオベリスクの頂部から、

下辺の切込みまで、ピンと糸が張られて、その影で時刻を読むはずですが、今では糸は失われています。

★

この非常に明治チックなデザインの日時計については、すでに先達の詳しい紹介記事があるので、ここではその学恩を蒙りつつ、簡単な紹介にとどめます。

リンク先のページによれば、備中高梁(たかはし)住の林善助は、各種時計修繕を業とし、大阪にも店を出していた、民間の発明家だったようです。

この日時計が「正午計」とネーミングされたわけは、これが「正午を知る」目的に特化したものだったからで、「逓信省(=後の郵政省)御用品」とあるように、郵便局での使用を想定した製品でした。

なぜ郵便局かといえば、近代郵便制度の普及には、各地の郵便局が同じ時刻を指し示す時計を持つことが、とても重要だったからです。

たとえばイギリスでも事情は同じことで、19世紀の初めまでは、英国でも各地方がそれぞれ固有の時間(リヴァプール時間とか、ホリーヘッド時間とか)を採用していて、それで何ら不都合はなかったのですが、近代化の中で困る場面が出てきました。

それが鉄道と郵便です。いずれも全国的なネットワークが形成されると、乗り替えや継ぎ立ての中継点で、双方の時計が違う時刻を示していると、甚だ効率が悪かったからです。ロンドンのグリニッジ標準時が、イギリス全土に普及したのは、鉄道と郵便のおかげです(※)。

tictocさんの記事には、正午計の取り扱い説明書が引用されています。それによれば、まず正確に南北を定めた正午計によって、太陽の南中を知り、説明書の付表によって、日本標準時たる明石との経度差を補正し、正確な時刻を得る…という原理のようです。(本来であれば、太陽の南中時刻は正確に正午ではなく、季節によってズレがあるので、その補正も必要ですが、その点については説明書中に言及がありません。)

百年以上の歳月を経た「時の番人」の表情。

太陽は変らず天を廻っているようですが、世紀を追うごとに、地球の自転周期は千分の1秒単位でジリジリ遅くなりつつあるそうです。

-------------------------------------------------------

(※)デレク・ハウス(著)、橋爪若子(訳)、『グリニッジ・タイム:世界の時間の始点をめぐる物語』(東洋書林、2007)

最近のコメント