博物学の「目的」とは?…カテゴリー縦覧:博物学編 ― 2015年05月04日 19時38分37秒

博物学の目的とは何でしょうか?

博物学というのは、人間の純粋な好奇心の発露ですから、強いていえば「知ること」それ自体が目的だということになります。

博物学というのは、人間の純粋な好奇心の発露ですから、強いていえば「知ること」それ自体が目的だということになります。

ところが「教育」というのは、どうもそれだけでは済まなくて、何か立派な目的がいるわけですね。先日、明治時代の教科書を開いたら、そのことが冒頭に出ていて、驚くと同時に、面白いと思いました。

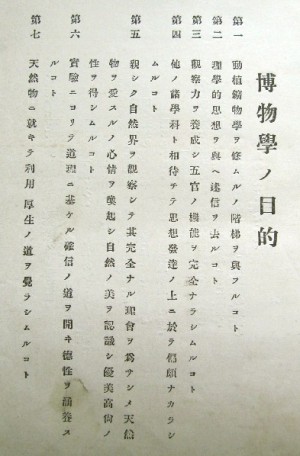

上は明治30年代に、旧制中学校(すべて男子校です)や高等女学校で用いられた「博物」の教科書。

戦前は「博物」という授業がありました。当時の教育者の中には「博物」と「博物学」は違うと主張した人もいますが、上の表紙には「Natural History」と明記してあるので、まあ一般的には同じと解していいでしょう。

「博物」は、動物学・植物学・鉱物学の基礎を学ぶ科目で、これは自然界に存在するものを、これら3つの「界」(動物界、植物界、鉱物界)に区分して把握するという、古い古い三界説の伝統を引くものです。

そして、戦前の中等教育における理科のカリキュラムは、「物理・化学」とこの「博物」のペアから構成されており、それぞれが今の「第1分野」「第2分野」の淵源になっています。

★

さて、その博物の教科書を編むにあたり、ドイツ留学中の気鋭の理学士・藤井健次郎(後に東京帝大教授)は、博物学の目的を以下のように宣言しました(平仮名表記に直し、適宜句読点を補いました)。

第一 動植鉱物学を修むるの階梯〔基礎〕を与ふること

第二 理学的思想を与へ、迷信を去ること

第三 観察力を養成し、五官の機能を完全ならしむること

第四 他の諸学科と相待ちて、思想発達上に於て偏頗〔偏り〕なからしむること

第五 親しく自然界を観察して、其完全なる理会〔理解〕を為さしめ、天然物を愛するの心情を喚起し、自然の美を認識し、優美高尚の性を得しむること

第六 実験によりて道理に基ける確信の道を開き、徳性を涵養すること

第七 天然物に就きて利用厚生の道を覚(さと)らしむること

何だか分かったような分からないような話ですが、博物の授業は、立派な人格を形成するためにあるという、道徳教育的な目的がそこに大きくかぶさっているのは、今の目から見ると一寸不思議な気がします。

さらにこれに続けて、この目的を敷衍し、より理解を全きものにするため、このような道歌めいた詩句が書かれています。

完全無欠不足なき 天然界のさま見れば

胡蝶も花も塊(つちくれ)も 天地万物それぞれに

互に依りつ助けつつ おのがむきむき様々に

所得ぬものなかりけり。

動植鉱物さまざまに 優り劣りの差(しな)あれど

同じ天地の物なれや 中にすぐれて霊長と

世にもいはるる人々よ 天地の広き心もて

天然物を愛すべし。

少しの草木むしけらも みだりに折らず捕へずに

おのもおのもに所得て 皆それぞれに其生(しょう)を

全からしめ遂げしめよ これ万物の霊長の

人の人たる徳ならん。

胡蝶も花も塊(つちくれ)も 天地万物それぞれに

互に依りつ助けつつ おのがむきむき様々に

所得ぬものなかりけり。

動植鉱物さまざまに 優り劣りの差(しな)あれど

同じ天地の物なれや 中にすぐれて霊長と

世にもいはるる人々よ 天地の広き心もて

天然物を愛すべし。

少しの草木むしけらも みだりに折らず捕へずに

おのもおのもに所得て 皆それぞれに其生(しょう)を

全からしめ遂げしめよ これ万物の霊長の

人の人たる徳ならん。

万物の霊長の責務として、自然界のすべてを愛し、慈しみ、いたずらにその生を奪ってはならない…。人間を「高貴な存在」と見て、一種のノブレス・オブリージュ(高貴なる者が負わねばならない義務)を課す考えです。これは今でも一部に共感を誘う考え方でしょう(賛否はあると思います)。

さらに興味深いのは、第一段にうたわれている「相互依存」の考え方です。

これは、19世紀ドイツの理科教育者ユンゲが唱えた「生活共存体」説に由来し、それが明治半ばの日本にも輸入されて、一時はだいぶ流行ったものらしいです。

これは、19世紀ドイツの理科教育者ユンゲが唱えた「生活共存体」説に由来し、それが明治半ばの日本にも輸入されて、一時はだいぶ流行ったものらしいです。

地球上のすべての生命(さらに鉱物)は互いに依存し合い、有機的な全体を構成している…というのは、今でも「ガイア説」などに生き残っていて、いわゆるエコ・ムーブメントの根本教義の1つだと思います。それをあながちに否定する根拠もありませんが、上記のような歴史的外延を知っておくことは、議論に一層広がりを生むものと思います。

★

博物の教科書1冊からも、いろいろなことに連想が及びます。

人間と自然の関係、その関わりの歴史、さらに人間と自然の関係をある時点でどう概括するか、まあ、あまり大きなことをこのブログで論じてもしょうがありませんが、興味深い題目であることは間違いありません。

人間と自然の関係、その関わりの歴史、さらに人間と自然の関係をある時点でどう概括するか、まあ、あまり大きなことをこのブログで論じてもしょうがありませんが、興味深い題目であることは間違いありません。

この教科書をめくっていると、他にもいろいろ面白い点が目につくので、もう少し内容を見てみます。

(この項つづく)

コメント

_ S.U ― 2015年05月05日 06時26分10秒

「博物学の目的」を読むと、現代の理科教育にもそのまま通用しそうです。こういうのは時代が変わっても大きくは変わらないようですね。また、詩句のほうは、これは西洋思想なのでしょうが、天地人の秩序に倣いて銘々己が分を果たせという封建時代の官学・朱子学の教えそのままのようにも読めます。明治の人たちは、西洋人も物事の理がよくわかっているじゃないか、とすんなり受け入れたのではないでしょうか。

_ 玉青 ― 2015年05月06日 10時09分33秒

それが実はどうも結構変化があるみたいですよ。

今、理科教育史の本を読んでいるのですが、理科教育論(目的論と方法論)は明治に限っても、いろいろと浮動していたようです。日本の理科教育論はドイツの影響が強く、その「本場」でもいろいろな説を立てる人がいたために、日本にもその余波が及んだ…ということのようです。「理科の授業は演繹を主とすべきか、帰納を主とすべきか」とか、「理科の授業に教科書は必要なりや」とか、いろいろ熱い議論があって、まあ、それだけみんな真剣に考えていたのは頼もしいことと思います。

>朱子学

あ、なるほど。そういう観念が明治人の意識にも伏水流のようにあって、ユンゲ説を受け入れやすくした可能性はありますね。

今、理科教育史の本を読んでいるのですが、理科教育論(目的論と方法論)は明治に限っても、いろいろと浮動していたようです。日本の理科教育論はドイツの影響が強く、その「本場」でもいろいろな説を立てる人がいたために、日本にもその余波が及んだ…ということのようです。「理科の授業は演繹を主とすべきか、帰納を主とすべきか」とか、「理科の授業に教科書は必要なりや」とか、いろいろ熱い議論があって、まあ、それだけみんな真剣に考えていたのは頼もしいことと思います。

>朱子学

あ、なるほど。そういう観念が明治人の意識にも伏水流のようにあって、ユンゲ説を受け入れやすくした可能性はありますね。

_ S.U ― 2015年05月07日 19時29分43秒

>ユング説

ユング説とかガイア説を私が真に理解しているとは思いませんが、封建制下の朱子学とは厳密にいうとちょっと違うかもしれません。

封建制の長所は江戸時代に認識されていて、つまり、明智光秀の家臣は織田信長の家臣ではなく、あるいは、赤穂浅野家の忠臣の討ち入りも徳川将軍に敵対することにはならないと見なすのは、多重階層的な支配をしたほうが秩序は保たれやすいと考えたのだと思います。

だから、動植物界というよりは、月が地球を廻り、地球が太陽を廻る地動説の太陽系のほうが良い喩えになっているかもしれません。地動説を知っていた朱子学者、志筑忠雄や帆足万里あたりは、きっと太陽系が封建制を支持しているように考えていたと思います。

ユング説とかガイア説を私が真に理解しているとは思いませんが、封建制下の朱子学とは厳密にいうとちょっと違うかもしれません。

封建制の長所は江戸時代に認識されていて、つまり、明智光秀の家臣は織田信長の家臣ではなく、あるいは、赤穂浅野家の忠臣の討ち入りも徳川将軍に敵対することにはならないと見なすのは、多重階層的な支配をしたほうが秩序は保たれやすいと考えたのだと思います。

だから、動植物界というよりは、月が地球を廻り、地球が太陽を廻る地動説の太陽系のほうが良い喩えになっているかもしれません。地動説を知っていた朱子学者、志筑忠雄や帆足万里あたりは、きっと太陽系が封建制を支持しているように考えていたと思います。

_ 玉青 ― 2015年05月08日 06時55分48秒

話がまた横滑りしていきますが(笑)、日本だと旧軍隊から現在の会社組織に至るまで、「より高位の上司と直属の上司の指示が矛盾した場合、後者を優先せよ」というルールがあるようですが、あれは汎世界的なルールなんですかね。コメントを拝見して、ふとそのことを思いました。

_ S.U ― 2015年05月08日 20時04分32秒

>話がまた横滑り

地滑り的脱線ですね(笑)。 外国のことはわかりませんが、船では船長の命令は絶対だと聞きましたので、軍ではそれぞれの部隊長(指揮官)の命令が絶対なのでしょうか。

会社ではどうなのだろうと、英語文献を調べると

http://www.askamanager.org/2009/12/receiving-conflicting-instructions-from.html

http://www.bigbadboss.com/actions.html

のAction #7、

なんかややこしいようで、自明な答えはなく、議論、交渉するようなことが書かれています。その都度、納得がいくまで議論するというのが、欧米流なのかもしれません。日本だったら、そんなことをしたら、どちらのメンツがつぶれるところまで行きそうで、怖くてできませんよね。

地滑り的脱線ですね(笑)。 外国のことはわかりませんが、船では船長の命令は絶対だと聞きましたので、軍ではそれぞれの部隊長(指揮官)の命令が絶対なのでしょうか。

会社ではどうなのだろうと、英語文献を調べると

http://www.askamanager.org/2009/12/receiving-conflicting-instructions-from.html

http://www.bigbadboss.com/actions.html

のAction #7、

なんかややこしいようで、自明な答えはなく、議論、交渉するようなことが書かれています。その都度、納得がいくまで議論するというのが、欧米流なのかもしれません。日本だったら、そんなことをしたら、どちらのメンツがつぶれるところまで行きそうで、怖くてできませんよね。

_ 玉青 ― 2015年05月09日 07時30分45秒

さっそくお調べいただき、ありがとうございました。

少なくともアメリカでは簡明なルールがあるわけではなさそうですが、向こうでも多くの人がこの「Boss vs. Boss’s Boss」問題に悩んでいることが分かって、大いに親近感が持てました。(^J^)

たぶん、上司も、上司の上司も、組織の最終意思決定者たる(代表権のある)社長には勝てないというのが唯一の「汎世界ルール」で、その点は日本もアメリカも同じだと思うのですが、日本の場合、直属の上司の影響力が突出して強く、その次はいきなり社長になって、それ以外の中間層のボスたち(上司の上司や、そのまた上司)の影響力が相対的に弱いのが特徴かもしれませんね。

旧軍はその最たるもので、「上官の命令は天皇の命令と思え」と言い放つ一方、「上官の上官」の姿は一寸かすんでいた気がします。

少なくともアメリカでは簡明なルールがあるわけではなさそうですが、向こうでも多くの人がこの「Boss vs. Boss’s Boss」問題に悩んでいることが分かって、大いに親近感が持てました。(^J^)

たぶん、上司も、上司の上司も、組織の最終意思決定者たる(代表権のある)社長には勝てないというのが唯一の「汎世界ルール」で、その点は日本もアメリカも同じだと思うのですが、日本の場合、直属の上司の影響力が突出して強く、その次はいきなり社長になって、それ以外の中間層のボスたち(上司の上司や、そのまた上司)の影響力が相対的に弱いのが特徴かもしれませんね。

旧軍はその最たるもので、「上官の命令は天皇の命令と思え」と言い放つ一方、「上官の上官」の姿は一寸かすんでいた気がします。

_ 銀 ― 2015年05月09日 18時30分23秒

相互依存に近しく日本人にとって馴染みの概念というと、縁起だとか因果応報といった仏教的な思想なども影響しているような気がしますが、いかがでしょうか?

_ 玉青 ― 2015年05月09日 19時29分11秒

ドイツから新来の思想が入ってきた時、そこに仏教的な縁起と因縁の観念を感得した人は、少なからずいたと思います。存在はすべて相互依存の網の目に織り込まれており、全てが全ての原因であり、同時に結果でもある…。おそらく賢治もそうした観念に導かれて、「インドラの網」を書いたのでしょう。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

最近のコメント