プラハの天文時計…(3) ― 2015年10月13日 06時35分34秒

何事にも歴史あり。

天文時計しかり、そしてまた天文時計のお土産品しかり。

天文時計しかり、そしてまた天文時計のお土産品しかり。

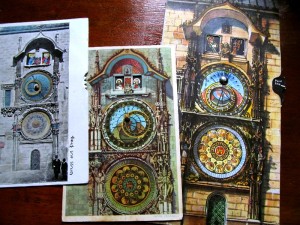

今、手元に3種類のメカニカル・ポストカードがあります。

真ん中のが、昨日ご紹介した1930年代のもの。

左側のはもっと古い、1900年ごろのもの。

真ん中のが、昨日ご紹介した1930年代のもの。

左側のはもっと古い、1900年ごろのもの。

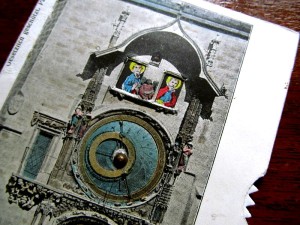

印刷は当時目新しかったハーフトーン(網点)で、そこに手彩色を施してあります。

中に仕込んだ回転盤で、使徒が順繰りに顔を出す仕掛けは、後の物とまったく変わりませんが、写真をそのまま生かして細工しているのが珍しい。この種のものとしては、たぶん最初期の品でしょう。

中に仕込んだ回転盤で、使徒が順繰りに顔を出す仕掛けは、後の物とまったく変わりませんが、写真をそのまま生かして細工しているのが珍しい。この種のものとしては、たぶん最初期の品でしょう。

(裏面)

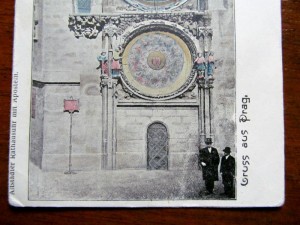

住所欄と通信欄が区分されていないのは、古い絵葉書に見られる特徴。

表示は、チェコ語、ドイツ語、ハンガリー語、ポーランド語、フランス語、イタリア語、ロシア語と、人々が複雑に往来する中欧チェコの横顔が垣間見られます(なぜか英語はありません)。

表示は、チェコ語、ドイツ語、ハンガリー語、ポーランド語、フランス語、イタリア語、ロシア語と、人々が複雑に往来する中欧チェコの横顔が垣間見られます(なぜか英語はありません)。

シルクハットに白手袋の紳士が、いかにも大時代。

★

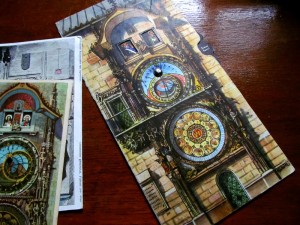

替わって右側のは、絵葉書というには丈が長すぎて封筒のようですが、用途はやっぱり絵葉書です。時代はぐっと下って、戦後も1970年ぐらいのもの…と書きかけて検索したら、ちょうどeBayに同じものが出品されており、チェコの売り手がその来歴を書いていたので、便乗します(関心のある方はItem No. 220843598484をご覧ください)。

(ダイヤルに使徒の名を表示したのは良い思いつき)

それによれば、この絵葉書はプラハのオデオン出版が1968年に発行したもので、絵の作者は、プラハで活躍した建築家・画家のヴォイテフ・クバシュタ(Vojtech Kubašta、1914 – 1992)。彼は4歳の頃から絵の才能を発揮し、法律家の道を歩ませたかった父親の意志に反して画家となった…と、件の売り手は書いています。

★

「プラハの天文時計のお土産絵葉書」という、至極些細な品にも、そこにはたしかな歴史の歩みがあります。そして、その小さな歴史には、同時に大きな歴史が反映しています。

上の絵葉書が出た1900年頃は、まだオーストリア=ハンガリー帝国の治下でしたから、画面の雰囲気が大時代なのも当然です。その後、2つの世界大戦という惨禍を経験し、戦後は共産主義国家となったチェコスロバキア。そして、クバシュタの愛すべき絵葉書が出た1968年は、ちょうど「プラハの春」の年でした。国民は新指導者のもと、自由と民主化の夢に酔いましたが、それもソ連の軍事介入であっけなく踏みにじられ、彼の地の人々は再び暗い時代に沈んでいったのです。

(天文時計の話はまだ続きます)

---------------------------------------------------------

▼閑語(ブログ内ブログ)

「哲人政治」という言葉があります。

まあ、理念としては良いのですが、大抵の哲人は政治家向きではないので、現実には失敗することが多いようです。かといって、愚人に政治を任せて良いことは何もありません。そして、今の政治はどうもそうなっている気配が濃厚です。

別に「哲人」でなくてもよいので、良識があること、視野が広いこと、そして胆力があること、そうした条件を兼ね備えた人に、政治のかじ取りをしてもらいたいと、心底思います。

まあ、理念としては良いのですが、大抵の哲人は政治家向きではないので、現実には失敗することが多いようです。かといって、愚人に政治を任せて良いことは何もありません。そして、今の政治はどうもそうなっている気配が濃厚です。

別に「哲人」でなくてもよいので、良識があること、視野が広いこと、そして胆力があること、そうした条件を兼ね備えた人に、政治のかじ取りをしてもらいたいと、心底思います。

コメント

_ S.U ― 2015年10月13日 20時02分35秒

_ 玉青 ― 2015年10月14日 07時09分51秒

向うの人にとって、12使徒の行列がどんな意味を持つのか判然としませんが、このからくりは、時計本体よりもだいぶ後代に(=世間一般がかなり世俗化した時代に)作られたそうなので、元々あまり宗教心とは関係なく、当初から一種の娯楽と受け取られたんじゃないでしょうか。からくりに仕組むにしても、12体ぐらいがちょうどよい賑やかさですよね。4つや5つだと一寸物足りないし、逆に30も40も続くと冗漫な感じです。

>「哲人政治」

反対に「衆愚政治」という言葉もありますが、現状は「愚かな独裁」になっていて、これなら衆愚のほうが余程ましだと思えます。「せめてきちんと人の話を聞きなさい」と言いたい場面が、あまりにも多すぎます。

>「哲人政治」

反対に「衆愚政治」という言葉もありますが、現状は「愚かな独裁」になっていて、これなら衆愚のほうが余程ましだと思えます。「せめてきちんと人の話を聞きなさい」と言いたい場面が、あまりにも多すぎます。

_ S.U ― 2015年10月14日 19時52分10秒

>12使徒の行進

私の子どもの頃に「聖者の行進」というアメリカの曲が流行りまして、歌詞が「聖者が街にやって来たら私も加わりたい」というような意味であることはわかりましたが、なんでそういうことになるのかはさっぱりわからず、ずっと気になっていました(今でもわかりません)。やはりキリスト教徒には特別な思いがあるのだと思いますが、カラクリ時計の行進については比較的近代の娯楽用作品ということですね。

御ブログの本日の記事によりますと、12使徒の祭日が1年間にぱらぱらとあり、1年の年月の流れによって天の12の星座が巡り、そして使徒達も百代の過客の如く行進するのではないかと考えました。人々の潜在的意識においては、弘法大師が今もって霊場を巡っていると言われるのと同様、使徒もこの世界を巡っているということではないでしょうか。

私の子どもの頃に「聖者の行進」というアメリカの曲が流行りまして、歌詞が「聖者が街にやって来たら私も加わりたい」というような意味であることはわかりましたが、なんでそういうことになるのかはさっぱりわからず、ずっと気になっていました(今でもわかりません)。やはりキリスト教徒には特別な思いがあるのだと思いますが、カラクリ時計の行進については比較的近代の娯楽用作品ということですね。

御ブログの本日の記事によりますと、12使徒の祭日が1年間にぱらぱらとあり、1年の年月の流れによって天の12の星座が巡り、そして使徒達も百代の過客の如く行進するのではないかと考えました。人々の潜在的意識においては、弘法大師が今もって霊場を巡っていると言われるのと同様、使徒もこの世界を巡っているということではないでしょうか。

_ 玉青 ― 2015年10月15日 07時06分21秒

さっそく「聖者の行進」について、英語版Wikipediaを流し読みしてみました。

https://en.wikipedia.org/wiki/When_the_Saints_Go_Marching_In

それによると、この原題「When the Saints Go Marching In」というジャズナンバーは、元は黒人霊歌から来ており、その歌詞は「ヨハネ黙示録」に書かれた最後の審判の場面をイメージしたものだそうです。つまり、「その時」が来たら、自分も聖者の行列に加わり、ともに天国に行きたい…という意味合いの歌で、当時(19世紀から20世紀初頭)は、他にも「When the Saints Are Marching In」とか、「When the Saints March In for Crowning」とか、似た名前の曲がいくつもあって、聖者が町を練り歩くイメージは、アメリカ民衆の間でポピュラーなものだったようです。

+

そういえば、私のいた小学校では、全校集会が終わって生徒たちが校舎に帰るとき、6年生が鼓笛隊となって先導する伝統があったんですが、そこで演奏したのが「聖者の行進」でした(毎年この曲に決まっていました)。何だか元の意味を考えると、シュールな光景ですね。

https://en.wikipedia.org/wiki/When_the_Saints_Go_Marching_In

それによると、この原題「When the Saints Go Marching In」というジャズナンバーは、元は黒人霊歌から来ており、その歌詞は「ヨハネ黙示録」に書かれた最後の審判の場面をイメージしたものだそうです。つまり、「その時」が来たら、自分も聖者の行列に加わり、ともに天国に行きたい…という意味合いの歌で、当時(19世紀から20世紀初頭)は、他にも「When the Saints Are Marching In」とか、「When the Saints March In for Crowning」とか、似た名前の曲がいくつもあって、聖者が町を練り歩くイメージは、アメリカ民衆の間でポピュラーなものだったようです。

+

そういえば、私のいた小学校では、全校集会が終わって生徒たちが校舎に帰るとき、6年生が鼓笛隊となって先導する伝統があったんですが、そこで演奏したのが「聖者の行進」でした(毎年この曲に決まっていました)。何だか元の意味を考えると、シュールな光景ですね。

_ S.U ― 2015年10月15日 19時14分03秒

「聖者の行進」についてお調べありがとうございました。ということは、からくり時計の使徒の行列の意味するものにも、年中行事的なものと、本来はこの世の終わりにただ一度だけ行われるものとがあるのでしょうか。娯楽ですから、いろんな感じ方があってよいのかもしれません。

「聖者の行進」の歌については、ご紹介のWikiのページの歌詞を見ますと、3番からあとは星が墜ちたり月が血に染まったり喇叭が鳴ったりしますので、ここまで歌えば「ヨハネ黙示録」であることは誰にも明瞭となりますね。それでも、この明るくて勇ましい音楽は歌詞とどうにも感覚が合いません。試しに、3番以降を声を出して歌ってみましたが、シュールというか、ヤケクソの行進のような気もしてきました。

これを霊歌として歌ったアメリカの黒人たちは、よほどの胆力があったのか、それとも日々の労働が耐えがたいものであったのか、思いをはせてみましたが想像が及びませんでした。

「聖者の行進」の歌については、ご紹介のWikiのページの歌詞を見ますと、3番からあとは星が墜ちたり月が血に染まったり喇叭が鳴ったりしますので、ここまで歌えば「ヨハネ黙示録」であることは誰にも明瞭となりますね。それでも、この明るくて勇ましい音楽は歌詞とどうにも感覚が合いません。試しに、3番以降を声を出して歌ってみましたが、シュールというか、ヤケクソの行進のような気もしてきました。

これを霊歌として歌ったアメリカの黒人たちは、よほどの胆力があったのか、それとも日々の労働が耐えがたいものであったのか、思いをはせてみましたが想像が及びませんでした。

_ 玉青 ― 2015年10月16日 20時59分39秒

我が身を振り返り思うところ多々ですが、せいぜい身を慎んでお裁きを待つことにします。まあ、聖者の列に加わることは難しかろうと思っておりますが…

_ S.U ― 2015年10月17日 12時49分58秒

私もだいそれた高望みはしておりません。ほどほどのところでお許しいただければ有り難いことと存じております。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

ヨーロッパ人のキリスト教徒にとって、この使徒の行進はどういう意味があるのでしょうか。数百年に1回しか起こらない惑星直列のようなものなのでしょうか。それとも最後の審判とか最終的な救済を意味するのでしょうか。(そうだとすると、からくり時計でこれが毎日数回起こるのはサービス過剰のようにも思います) いずれにしても、宗教的感情で、異教徒にはわからない世界なのはやむを得ません。

>「哲人政治」

私も哲人でない人が政治をするのはやむを得ないと思いますが、哲人っぽい人の意見をよく聞いて取り入れてほしいですね。指導者が学者を遠ざけて実業家やら側用人の話ばかり聞くようになると危険です。現実は、すでに相当危険な領域に入っておりまして、哲人であるべき人まで反対側に寝返りつつあります。