文化を覗き見ること、最早叶わず。 ― 2016年03月06日 15時56分38秒

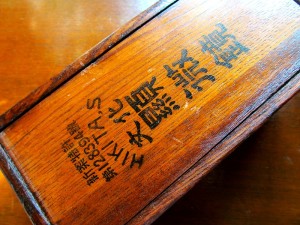

高さ20センチの古い木箱。

上下スライド式の扉には「文化顕微鏡」の文字。

この品は、過半この古風な文字に惹かれて買ったようなものです。

この品は、過半この古風な文字に惹かれて買ったようなものです。

中身は当然ながら顕微鏡。

接眼レンズも対物レンズも固定された、戦前の児童・生徒用の小型顕微鏡です。

それにしても、時の流れの何と容赦ないことか。

かつて子供たちの憧れを一身に集めたであろう、つやつやしたボディも、今や錆と剥げが著しく、無残な姿です。

かつて子供たちの憧れを一身に集めたであろう、つやつやしたボディも、今や錆と剥げが著しく、無残な姿です。

その鏡の面はすっかり曇り、

もはや文化の影を映さず。

嗚呼、文化教養ノ果ツルトキ、文化顕微鏡モ亦其ノ身ヲ空シクセムト欲スル乎…

嗚呼、文化教養ノ果ツルトキ、文化顕微鏡モ亦其ノ身ヲ空シクセムト欲スル乎…

★

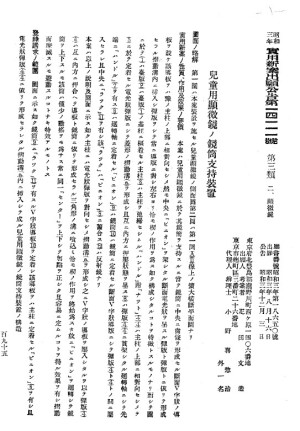

ときにこの文化顕微鏡。

その大時代な名称と箱の書体から、いかにも明治・大正チックな匂いがしますが、特許番号を頼りに調べたら、昭和3年(1928)に作られたもので、存外新しいものでした。

何が新案特許で、何が文化かというと、光学系は特に関係なくて、鏡筒を上下してピントを合わせるラック・ピニオン機構に一工夫した点が新しい…ということのようです。

コメント

_ S.U ― 2016年03月08日 06時53分43秒

_ 玉青 ― 2016年03月08日 20時41分17秒

…と問われて、私に答えようのあるはずがありませんが、あるいは疋田文造氏は厳かに、「支障の有無は些事也。我が工夫も亦些事也。文化は神と同じく細部に宿る」と言わるるやも。

_ S.U ― 2016年03月10日 07時26分19秒

>我が工夫も亦些事也

そういう考え方もありますね。「衣食足りて礼節を知る」に倣えば、人造物に宿る「文化」も、その機能の本義足りたる後の話と言えるかもしれません。文化に常に画期的なインパクトを求める態度も正しいとは言えないでしょう。

そういう考え方もありますね。「衣食足りて礼節を知る」に倣えば、人造物に宿る「文化」も、その機能の本義足りたる後の話と言えるかもしれません。文化に常に画期的なインパクトを求める態度も正しいとは言えないでしょう。

_ 玉青 ― 2016年03月10日 20時50分49秒

一口に芸術といっても、偉大なる芸術もあれば、小芸術もあり。

文化もまた然りですね。

そして、実は小文化にこそ深い味わいがある…のかもしれません。

文化もまた然りですね。

そして、実は小文化にこそ深い味わいがある…のかもしれません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

鏡筒とラック・ピニオンの接合が緩まないようにする仕掛けだと思いますが、これが緩むためにこれまでどれだけ観察に支障があったかということがわからないと、どれほど文化的か評価できません。