3-D宇宙…『Our Stellar Universe』三部作のこと(2) ― 2018年01月09日 06時52分04秒

ここで、『我らの恒星宇宙―立体星図と分光学的基礎図』の中身を見てみたいのですが、その前に1つ訂正しておきます。

★

ヒースのことを最初に取り上げたとき、「著者のトーマス・ヒースは、美しい天文図版をふんだんに収めた、天文古書の世界では有名な『The Twentieth Century Atlas of Popular Astronomy』(1903)を編纂した人」と書きました。しかし、これは事実ではありません。

トーマス・ヒースという名のアクティブな天文家が、同時にイギリスに2人いたとは、よもや想像しなかったので、よく確かめずに書いてしまったのですが、この2人のヒースは別人です。ここにお詫びして訂正します。(『我らの恒星宇宙』を読んでいたら、星図の投影法を解説する箇所で、「以上のことは、エジンバラ王立天文台に勤務する、私と同名のトーマス・ヒース氏が編んだ『20世紀天文百科』には当てはまらない。ヒース氏によれば…」云々という記述があったので、気づきました。)

上記のとおり、『20世紀天文百科』の編者である Thomas Heath(1850-1926)は、スコットランドの王立エジンバラ天文台に勤務した職業天文家ですが、立体星図を作った我らがThomas Edward Heath(1849-1918)は、カーディフに生まれたウェールズ人で、親から受け継いだ石炭販売会社を経営する傍ら、趣味として天文学に取り組んだアマチュア天文家です。その最も重要な業績が、『我らの恒星宇宙』三部作であり、本が出た翌年(1906)には、王立天文学会会員に選出されています。

(※彼の追悼記事参照: http://adsabs.harvard.edu/full/1919MNRAS..79R.229.)

★

さて、ヒースが作った立体星図に話を戻します。

ヒースがここで取り組んだのは、南北全天を立体星図化することであり、立体化の対象は、5等級までの1,520個の星という壮大なプロジェクトです。(実際、どれだけ手間がかかったかは、私には想像もつきませんが、データの収集から座標計算まで、すべて一人でこなすのは、間違いなく大仕事だったでしょう。)

その最終成果が、巻末のポケットに入っている26枚の星図です。

いずれも、視野角が50°平方の空域を図示したもの。

下は26枚中、最初のNo.1からNo.5を並べたところです。

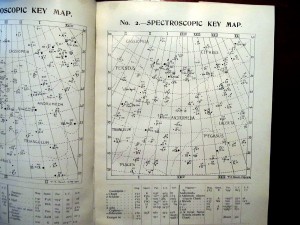

図の細部を見ると、例えばNo.2の図では、左目用↓と

右目用↓の星図が、

こんな風に並んで印刷されています。

★

出来上がったものを見ると何でもないようですが、両眼視差を生み出すために、左右の眼の距離をどれぐらい離せばよいかとか、実際に作図するに当たっては、解決すべき問題が多々あります。

両眼視差の問題に関していうと、仮に地球の公転軌道の直径、すなわち両目が約3億km離れていると仮定すれば、実際の年周視差程度のずれが、そこに生じるわけですが、それは望遠鏡とマイクロメーターを使って、ぎりぎり検出できる程度の差ですから、立体感を得るには全然足りません。

地球から見える明るい星までの距離は、数光年から数百光年、中には1000光年以上の星もあるので、その全てをうまく立体視するのは、なかなか難しいことです。ヒースはいろいろ試行錯誤した結果、地球公転軌道の19,000倍、すなわち両目の距離を約0.6光年離せば、近くから遠くまで、自然な立体感が得られると結論付けました。本書付属の立体星図は、この考えに基づいて作られています。

★

ところで、この立体星図だけだと、どれが何の星か分からんではないかと思われるかもしれませんが、その点は大丈夫です。

『我らの恒星宇宙』第3部は、副題が『立体星図と分光学的基礎図』となっていますが、この「分光学的基礎図」というのが、すなわち立体星図の元図のことで、例えば上に掲げたNo.2の元図は下のようなものです。

本書には、こうした基礎図が26枚、すなわち立体星図と同じだけ付属します。

★

こうして見てくると、本当に至れり尽くせりという感じで、やっぱりヒースこそが立体星図のパイオニアであり、事実上の完成者であった…と言って良いように思います。

(宇宙の立体視の話題は、間を置いてさらに続きます。)

最近のコメント