日本の星座早見盤史に関するメモ(3)…手作り早見盤のこと ― 2020年05月24日 11時06分24秒

ここまでが三省堂の星座早見の変遷史です。

同社は、その後も「戦後普及版」とでも呼ぶべき、多様な星座早見を売り出して現在に至りますが、戦後になると三省堂の独占状態は崩れて、多様な版元から出た星座早見盤が入り乱れるようになります。

その中には、専業の教具メーカーのしっかりした製品もあれば、科学館のお土産グッズもあり、さらには望遠鏡メーカーの販促品、学習雑誌や学習塾の教材用、民間会社が何かの記念に配ったもの…etc.と、まさに「星座早見盤戦国時代」の到来です。

なぜそうなったのか?

その理由は単純明快で、星座早見盤の需要が戦後、爆発的に増えたからです。さらにその背景にあったのは、理科の授業内容の変化で、戦後、天文の比重が急速に高まったことが影響している…というのが、私の想像です。(中小の望遠鏡メーカーの乱立も、ある程度それとパラレルな現象でしょう。)

この大乱立時代については、資料も乏しいし、正直よく分からないんですが、この連載の後の方で少し振り返ってみます。

★

ところで、上の説明をひっくり返すと、戦前は星座早見盤の需要が限られていたため、「日本天文学会」の金看板を背負った三省堂版を脅かす製品は、市場に入り込む余地がなかったことを意味します。

そして三省堂版が埋めきれない隙間は、手作り品がそれに応えていました。

そもそも、星座早見はお手本があれば簡単に作れるので、既製品へのアクセスが阻まれてた人は、雑誌記事なんかを参考に、皆せっせと手作りしていた形跡があります。そして、それでまた十分用が足りたのです。

(星座早見の自作を勧める文章。山本一清(編)『図説天文講座第一巻:天球と星座』(恒星社厚生閣、1937)より。分担執筆者は村上忠敬)

そうした手作り早見盤は基本的に「消えモノ」なので、今ではほとんど残っていないでしょう。下はたまたま古本に紛れていたものです。

左側に写っている、徳島市寺島尋常小学校の島田隆夫先生という人が自費出版したらしい、『小学理科中心天文教材研究』という冊子にはさまっていました。この冊子は刊記を欠きますが、同校の校名から判断すると、昭和12年~16年(1937~41)の発行です。

(冊子裏面の月面図。筆跡からして、星座早見もやはり島田先生作と見て間違いないでしょう。)

この直径15cmに満たない小早見盤を見ていると、無性にいとおしい気がします。

天文学を系統立てて教える学校や先生が少ない中、寺島小(現・内町小)の島田先生は、非常な情熱を傾けて、それを成し遂げようとしました。

「大人は疑ひ深く欲深い、蟋蟀の詩趣深い鳴き声を聞いてすぐ虫屋を始めて一儲しやうと邪念を起す親爺さんも、星は美しいが竿が届かぬからだめだと、もう見むきもくれない。曰く「天文は生活に縁遠い」と。

夕陽、黄道光を残して西山に沈むや「一番星見付けたあれあの…」と全精神を星に送って歌ふ子供性こそ真に星に密接であると言へやう。」(上掲書p.1)

夕陽、黄道光を残して西山に沈むや「一番星見付けたあれあの…」と全精神を星に送って歌ふ子供性こそ真に星に密接であると言へやう。」(上掲書p.1)

そうした純な心に発して、島田先生は天文教育を大いに鼓吹しました。

果ては天球儀、渾天儀をはじめとする測器・儀器、星図類を揃えつけ、天文学者の肖像をずらりと並べた研究室をしつらえ、さらに立派な望遠鏡を備えた観測ドームの設置を夢想するのですが(同p.52)、戦前の小学校にあっては――戦後でも――それはファンタジーに過ぎなかったはずです。それでも、その理想に向けて、せっせとガリを切り、画用紙を裁って星座早見をこしらえた先生の真情を思うと、胸に迫るものがあります。

(島田先生推奨の天文教育設備一式)

私の勝手な思い入れと感傷に過ぎないと承知しながらも、この粗末な星座早見盤は、粗末であるがゆえに、いっそう美しい星ごころを感じさせます。

(この項さらに続く)

日本の星座早見盤史に関するメモ(4)…戦後の市場拡大 ― 2020年05月30日 13時56分21秒

ちょっと間が空きましたが、この話題を続けます。

星座早見盤の需要が戦後増大したのは、理科の授業で天文の比重が高まったからだ…という仮説を前回述べました。断定口調で書いた割に、あまり根拠はなくて、これは憶測に近いです。理科のカリキュラムにおける天文分野の扱いの変化については、理科教育史の専門家の方に、ぜひ詳細をご教示いただければと思います。

★

ここでは「モノ」としての星座早見盤にこだわって考えてみます。

もちろん、戦前の教材カタログに掲載されているくらいですから、当時も星座早見盤を備えた学校はあったと思います。ただ、その位置づけや数量は、戦後と著しく異なっていました。

上は、堂東 傳(著)『小学校に於ける理科設備の実際』(目黒書店、昭和3/1928)という本の一ページです。これによると、星座早見は地球儀、三球儀なんかと同様、各学校に一個あれば足りるとしています。一個というのは、要するに児童生徒が自ら操作することは想定していなくて、教師によるデモンストレーション用だということです。 (なお、地球儀や三球儀は尋常科用(現在の小学校相当)ですが、星座早見は高等科用(現在の中学1~2年生相当)の位置づけです。)

もう一つ同時代の資料を挙げておきます。

こちらは、桑原理助(著)『理科教育の設備と活用』(東洋図書、昭和6/1931)という本で、星座早見は一応「標準設備」に挙がっているものの、ここでも児童用ではなく、教師用だと明記されています(文中の‘(教)’という注記は、教師用の意味です)。

★

それが戦後になるとどう変わるか。

ちょっと時代が飛びますが、文部省中等教育課(監修)『改訂理科教育設備基準とその解説』(大日本図書、昭和41/1966)を開くと、中学はもちろん、小学校でも星座早見盤を備えなさい、しかも数を7個ないし13個準備しなさい…と、指示しています(7個は全校学級数が5以下の小規模校、13個はそれ以上の中~大規模校向けの目安です)。

(画像は「小学校及び養護学校の小学部の理科教育のための設備の基準に関する細目」の一部。星座早見盤の単価は220円の設定)

7個ないし13個というのは、グループ学習用に各班1個ずつあてがい、児童に自ら操作させることを意図したものでしょう。星座早見盤は、今や子供たちにとって身近で、気軽に触れることができるものとなったのです。

★

戦後の星座早見隆盛の背景に、天文教育が上げ潮だったことは確かだと思います。

ついでに、もう一つ要因を挙げておくと、これは特に終戦直後に顕著だったと思いますが、平和で自由な世となって、息苦しかった戦時中に対する反動から、天文趣味が大いに歓迎されたということもあったんじゃないでしょうか。当時の人々は、すきっ腹をかかえる一方、文化的刺激に対する飢餓感も強く、たいそう本が売れたと聞きます。

星座早見盤も、戦争が終わってすぐ登場しています。それをかつて、以下の記事で取り上げました。

■リンゴの唄を聞いた早見盤

(画像再掲)

(この項つづく)

日本の星座早見盤史に関するメモ(5)…渡辺教具「お椀型」通史 ― 2020年05月30日 14時07分38秒

(本日は2連投です)

こうして、焼け野原の時代から力強く復興を遂げた「戦後早見盤史」を綴ろうというのですが、ただ、何度も言うように、その実態は資料が乏しくてよく分からないです。それにこの時代の早見盤は、基本的に私の守備範囲外なので、肝心の「モノ」が手元にありません。

ただ、分からないことだらけの中でも、ぜひ明らかにしておかないといけないことがあります。それは、三省堂と並ぶ星座早見盤の老舗、渡辺教具の星座早見盤がいつ登場したかです。中でも、今も続くあの偉大な工夫、「お椀型」の登場は<いつ>、<どのようなきっかけで>生まれたのか?

星座早見盤の保守本流は何と言っても三省堂であり、渡辺教具です。

両社の星座早見盤の各バージョンを並べるだけでも、日本星座早見盤史の太い幹は描き出されることになります。

★

「渡辺教具製作所」は、ウィキペディアにも掲載されています【LINK】。

そこには同社が1937年に創業したことが書かれており、同項に記された会社年表には、「1960年 星座早見盤、小型プラネタリウム発売」とあります。これは、同社の「会社概要/プロフィール」【LINK】の情報を、そのまま転記したのだと思いますが、これに関して、ちょっと気になっていることがあります。

★

これまでも何度か過去記事で言及しましたが、手元に昭和30年(1955)発行の学校教材カタログがあります。

■文部省管理局教育用品室(監修)

『日本教育用品総覧1956年版 上巻』(教育通信社、1955)

『日本教育用品総覧1956年版 上巻』(教育通信社、1955)

下の画像はそのp.171の一部。

ここには、3種の星座早見が取り上げられており、その最上位に位置するのが「経緯線入20cm(渡辺式)/¥180」で、これぞ渡辺教具製ではないかと思うのですが、どうでしょうか? 仮にそうだとすれば、渡辺教具の早見盤は、1960年を待たず、この時点で既に教育現場にしっかり根を下ろしていたことになります。しかし、これがお椀型なのかどうか、肝心の点がはっきりしません(カタログ中、写真に写っているのは「金属製盤径17cm/¥80」の中位製品です)。

★

この件については、折を見て渡辺教具さんに直接ご教示いただく予定ですが、以下自助努力の範囲で、お椀型早見盤の変遷を、時系列にそって振り返ってみます。(とはいえ情報不足は否めず、以下の画像の大半は、ネットからの転載です。もし不都合な点がありましたら、ご一報いただきますようお願いいたします。)

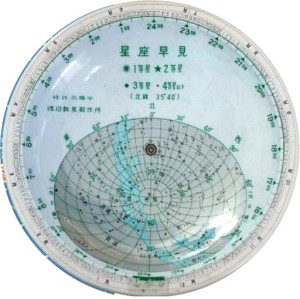

まずは、ひょっとしたら1950年代に遡るのではないかと思われる、同社の最初期のタイプです。

(第1期。 ウィキペディア掲載の写真をトリミング)

フォントがいかにも時代を感じさせます。上記画像の説明によると、現品は岐阜県の「高山昭和館」所蔵とのこと。この盤の発行年をどうしても知りたくて、唐突感はありましたが、先ほど高山昭和館さんに直接電話をしてお聞きしてみました(ご親切にご対応いただきありがとうございました)。

結論から言うと「盤の裏面は無地になっており、何も文字は書かれていない」とのことでした。うーむ、残念!

以下も同様に古風な感じの品です。

(第2期その1)

最初の写真と一見すると同じに見えますが、こちらは時刻目盛りが、12時間表示ではなく、24時間表示になっています。渡辺教具の製品は、以後、現在に至るまですべて24時間表示ですから、こちらの方がおそらく後発で、1960年代前半と思われるバージョンです。

(第3期)

左下の文字に注目。第2期までは「特許出願中」となっていましたが、ここに来て「実用新案登録734022号」という表示に変わっています(番号をたよりに関連情報を探しましたが、未だ見つけられずにいます)。1960年代後半ころの製品でしょう。

【2020.6.17付記】

第3期の始期は1962年以後であることを、本日(6月17日)付けの記事に書きました。また、以下の第4期の項に付記した追加考証により、第3期の終期は1975年ごろまで延長する必要があります。

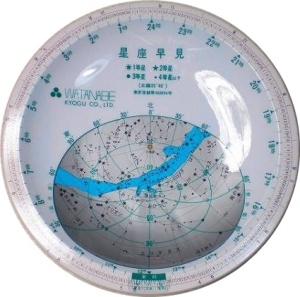

(第4期)

メーカー名の記載が「渡辺教具製作所」という漢字表記から、「WATANABE KYOGU CO., LTD.」の欧文表記に変わりました。1970年代の品です。私が小学生時代に使っていたのが正にこれで、懐かしさもひとしおです。

【2020.6.17付記】

上とは別の画像で確認したところ、第4期と第3期の違いは、権利関係の表示が「実用新案登録第734022号」から「意匠登録第468894号」に変更になっている点も挙げられます。後者については、以下の第5期の項で書いたように、昭和50年(1975)5月出願、昭和52年(1977)9月登録であり、結局、第4期は1970年代後半の品と特定できます。(となると、私が小学生時代に使っていたのは、第4期ではなく第3期です。)

(第5期)

カラーリングが変更になり、天の川が水色から菫色になりました。裏面を見ると「1980年第2版」の表記が見えます。また表面の特許関係事項が、「PAT. No.468894」に変更になっています。当該情報は、特許情報プラットフォームで閲覧することができます【LINK】。昭和50年(1975)5月に意匠出願、昭和52年(1977)9月に登録されたものです。

この第5期が、一連のバージョンの中でも、おそらくいちばんロングセラー。

約20年間にわたって製造・販売が続いたので、手にされた方も多いでしょう。

(第6期)

カラーリングをはじめ、デザインが一新されました。裏面表記は「2000年第3版」です。

(第7期)

現行の製品です。古風とも思える明朝体の「星座早見」の文字が、かえって斬新な印象を生んでいます。

★

こうして振り返ると、懐かしいと同時に壮観ですね。

そして、企業努力がいかに大切か痛感します。業界の雄だからといって、そこにあぐらをかいていてはいけないのでしょう。

(この項まだまだ続く)

日本の星座早見盤史に関するメモ(6)…昭和50年頃の早見盤界 ― 2020年05月31日 10時26分47秒

渡辺教具の星座早見盤を素材として、一気に現在まで時を流れ下りましたが、話を過去に戻して、昭和50年ころの星座早見盤の顔ぶれを、同時代資料で確認しておきます。

当時の代表的な星座早見盤について、一覧表を2つ見つけました。

まずは、高城武夫(著)『天文教具』(恒星社厚生閣、昭和48年/1973)に掲載された表です。

(高城氏上掲書、p.127より)

表としては画像の方が見やすいですが、参考のため文字に起こして、同書掲載の写真を添えておきます。

【左から「品名」、「編作者(様式)」、「発行所」の順】

①新星座早見、 日本天文学会、 三省堂

②星座早見、 名古屋科学館、 名古屋星の会

③精密 恒星及惑星早見、 伊藤精二、 地人書館

④新星座早見盤、 (南北天両面式)、 恒星社

⑤星座早見、 (金属板準半球)、 渡辺教具製作所

②星座早見、 名古屋科学館、 名古屋星の会

③精密 恒星及惑星早見、 伊藤精二、 地人書館

④新星座早見盤、 (南北天両面式)、 恒星社

⑤星座早見、 (金属板準半球)、 渡辺教具製作所

(昨日の記事でいうと「第3期」に相当)

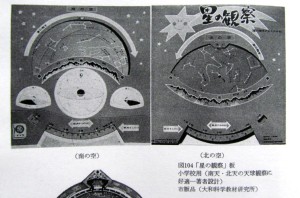

⑥星の観察、 (南北天両面式)、 大和科学教材研究所

⑦惑星運行早見、 (火星、木星、土星の位置計算器)、 島津理化器械製作所

⑧赤道星座案内、 (壁掛型、早見、木製)、 尾藤製作所

ここで注記しておくと、③の編者「伊藤精二」は、日本ハーシェル協会代表を務められた故・木村精二氏の旧姓。また、⑥の設計者は、本書の著者・高城氏自身です。

なお、⑦の「惑星運行早見」は、月の早見盤とともに、過去記事に登場したことがあります。

上の表では島津理化発行となっていますが、これはおそらく販売のみ島津が行ったもので、いずれも製造元は渡辺教具です(考案者は佐藤明達氏)。過去記事を読み返して気づきましたが、惑星早見盤の発売が1960年代前半、そして月早見盤が1950年代後半ですから、よりベーシックな教具である星座早見は、当然それに先立って販売されていたんではないかなあ…と、再度推測します。

★

同様に、日本天文学会(編)『星図星表めぐり』(誠文堂新光社、昭和51年/1977)から、「市販されている星座早見」の表を挙げておきます。

(日本天文学会(編)上掲書、p.10より)

【左から「名称」、「発行所」、「直径」の順。太字は高城氏の表と重複する品】

①新星座早見(日本天文学会編)、 三省堂、 23cm

②ジュニア星座早見、 三省堂、 22cm

③新星座早見盤、 恒星社厚生閣、 15cm

④コル星座盤、 キング商会、 23cm

⑤ワタナベ星座早見盤、 渡辺教具製作所、 20cm

⑥ワタナベ式星座早見盤(教授用)、 渡辺教具製作所、 40cm

⑦星座早見(名古屋科学館)、 名古屋星の会、 30cm

⑧星の観察、 大和科学教材研究、 特殊

③新星座早見盤、 恒星社厚生閣、 15cm

④コル星座盤、 キング商会、 23cm

⑤ワタナベ星座早見盤、 渡辺教具製作所、 20cm

⑥ワタナベ式星座早見盤(教授用)、 渡辺教具製作所、 40cm

⑦星座早見(名古屋科学館)、 名古屋星の会、 30cm

⑧星の観察、 大和科学教材研究、 特殊

これら2つの表に名前の挙がっているのが、昭和の良き時代の代表的星座早見盤ということになるのでしょう。個人的郷愁から、この時期のものまでは収集してもいいかな…と思うのですが、この辺の品は、探してもなかなか見つからないです。

基本的に消えモノだし、今は単なる中古品扱いで、値段も二束三文なので、誰も売りに出そうと思わないのでしょう。でも、今後ヴィンテージやアンティークとしての付加価値が生じれば、全国の押し入れや物置から、いろいろ珍品が発掘されて、市場をにぎわす可能性もありそうです。

★

一連の早見盤の中で異色なのは、公的機関である名古屋科学館(現在は「名古屋市科学館」ですが、昔は「市立名古屋科学館」と言いました)が作ったもので、これはどんなものだったのか、ちょっと気になります。

(これはご当時モノではなくて、後年の紙製早見盤。名古屋市科学館・監修、名古屋市科学館振興協会・発行)

以下、余談に流れますが、「名古屋星の会」について、同館の天文ボランティアに関するページ【LINK】に以下のような説明がありました。

「名古屋市科学館には、市民観望会などの行事で望遠鏡の操作などを通じて天文事業をサポートする教育ボランティアの組織、天文指導者クラブ(AstronomicalLeader's Club)、ALCがあります。ALCはアルクと読みます。

ALCの前身のリーダー会は、1972年発足。市立名古屋科学館(当時)のなかよし大観望会(現、市民星まつり)や、星の会(当時)の小中学生を指導するリーダーとして、当時の大学生・大学院生が組織されました。その後、天文クラブ中学生クラスの研修会のリーダーなどを通じて、組織が充実・拡充して行きました。そして1986年、旧理工館屋上天文台が整備され、定例行事としての市民観望会や昼間の星をみる会などの天文行事が始まり活動の場が広がりました。翌1987年、名古屋市公認ボランティア団体ALCとなり、社会人のメンバーも受け入れるようになって現在に至っています。」

ALCの前身のリーダー会は、1972年発足。市立名古屋科学館(当時)のなかよし大観望会(現、市民星まつり)や、星の会(当時)の小中学生を指導するリーダーとして、当時の大学生・大学院生が組織されました。その後、天文クラブ中学生クラスの研修会のリーダーなどを通じて、組織が充実・拡充して行きました。そして1986年、旧理工館屋上天文台が整備され、定例行事としての市民観望会や昼間の星をみる会などの天文行事が始まり活動の場が広がりました。翌1987年、名古屋市公認ボランティア団体ALCとなり、社会人のメンバーも受け入れるようになって現在に至っています。」

いにしえの天文ブームの頃、東京だと上野の国立科学博物館とか、渋谷の五島プラネタリウムとかを結節点に、アマチュア天文家のさまざまな活動が展開されましたが、名古屋では市立科学館がそれに相当するのでしょう。

そして、「星の会」とは、科学館を舞台に活動した小・中学生のグループで、大学生を中心とする「リーダー会」が彼らを指導していた…というのですが、往時を知る者として、これは実に羨ましい。私も天文趣味をしっかりした基礎から学び、同好の少年たちと心の火花を散らせることができていたら、その後の人生も、少し変わっていたでしょう。

最近のコメント