100年前の原始世界 ― 2021年02月11日 20時39分08秒

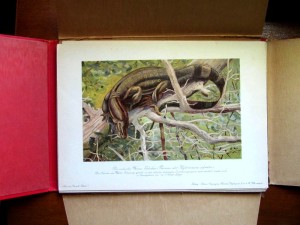

これもついでと言えばついでですが、前回の星図と同じ意図のもと作られた、テオドール・ライハルト・ココア社の別シリーズのカードを見てみます。

(巨大な肢骨を手に、感慨にふける古生物学者)

■Kakao-Compagnie Theodor Reichardt(編)

『Tiere der Urwelt in 30 Kunstblättern nach wissenschaftliche

『Tiere der Urwelt in 30 Kunstblättern nach wissenschaftliche

Material bearbeitet.』

(科学的資料に基づく全30枚の美しい図版で見る原始世界の動物たち)

刊年なし(1900年頃)、多色石版画 全30枚

(科学的資料に基づく全30枚の美しい図版で見る原始世界の動物たち)

刊年なし(1900年頃)、多色石版画 全30枚

これまた上の写真に写っているのはポートフォリオで、この中に30枚の図版カードがはさまっています。

静かにまたたく星座よりも、太古の動物は一層子供たちの心を捉えたのでしょう。

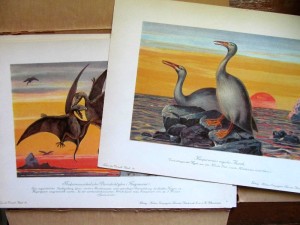

この動物セットは、その後すぐに続集が出ました。

その辺の書誌がいくぶん複雑なのですが、まず手元にあるのは、1900年ごろに出た同シリーズの第1集です。その後、あまり間をおかず、同じポートフォリオ・デザインで第2集が出て、全60枚のセットになりました。

その後、1910年代になってからだと思うのですが、上記60枚に新たに30枚を加えた全90枚を、図版の順序等を入れ替えて、新たに全3集に編集しなおした新シリーズが出ました。こちらはポートフォリオ・デザインが翼竜の表紙絵に変わっています。

(全3集からなる新シリーズ。ネット上で拾った画像です)

★

さて、実際の図版をさらに見に行きます。

原始世界の動物…というと、恐竜が思い浮かびますが、その前に新生代の哺乳類もいろいろ登場します。編集の方針としては、あたかも地表から化石を掘り進めるように、新しい時代から古い時代へと、時間をさかのぼるように図版が配列されているようです。

カラフルな多色石版は、目で見て愉しいのですが、100年後の目で見ると、どれも微妙に変な感じがします。

その「変な感じ」の大きな要素は、もちろん化石骨から生体を復元する、学的水準の変化でしょう。ステゴサウルスの姿もその例にもれません。

(犬塚則久(著)『恐竜復元』、岩波書店、1997より)

上の本も、今となってはちょっと古いかもしれませんが、左上のマーシュによる1891年の復元図と、右下の1990年代の復元図とを比べれば、頭部から尻尾まで大きく逆U字を描いた「昔のステゴサウルス」と、頭をぐっと反らし、尻尾もピンと持ち上げた「今風のステゴサウルス」の違いに目を見張ります。この動物シリーズに出てくるステゴサウルスは、もちろん「昔のステゴサウルス」です。(実のところ、私の中のステゴサウルスも、こちらに近いです。)

このイクチオサウルスも、いかにも変です。今だと完全にイルカ化した姿で描かれますが、当時はそこに「恐竜っぽさ」を加味しないと、何だか落ち着かなかったのでしょう。

★

ただ、ここに漂う「変な感じ」は、どうもそれだけではなさそうです。

最初は分かりませんでしたが、しばらく考えたら、その理由が分かりました。

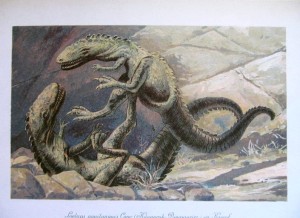

そう、動物たちがやたらと同種で、あるいは異種で、戦っているのです。

100年前の人々にとって、原始の世界は「絶えざる闘争の世界」とイメージされており、そこらじゅうで阿鼻叫喚が上がっていた…と考えていた節があります。

そこには現実の帝国主義的な植民地獲得競争と、社会的ダーウィニズムの流行が、当然影を落としているのでしょう。

★

それと、もう一つ「変な感じ」の理由を挙げることができます。

岩礁に上がり、沈む夕日をじっと見つめる古生代の甲冑魚。

甲冑魚がこんなふうに陸に上がったのかどうか、そこも不審ですが、それよりも気になるのは、この図に典型的に見られる「不自然な擬人化」です。これまた100年前の博物学には、たっぷりあった成分だと思います。

★

原始世界のタイムスケールに比べて、100年という時間はいかにも短いです。

それでも結構な勢いで、原始世界のイメージは上書きされ続けています。それは取りも直さず人間世界の変化の速さの反映でしょう。

ただ、今日の記事は何となく現代の目線で、100年前の世界を指弾する調子で書いていますが、擬人化傾向ひとつとっても、本当に現代は100年前よりも「正しい」対象の捉え方に近づいているのか…というと、何だか心もとないところもあります(だからこそ「新型コロナとの戦い」みたいな言い方が好まれるのでしょう)。

最近のコメント