カエルの発生 ― 2022年08月16日 06時09分05秒

そういえば、こんなものもあったなあ…というシリーズ。

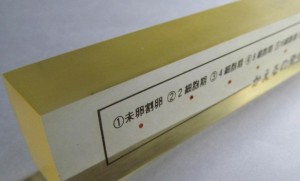

今回はカエルの発生過程を、1本のアクリル棒に封じ込めたものです。

(長さ153mm)

これはいつ、どこで手に入れたのかはっきり覚えていません。いかにも印象が薄いのは、カエルの発生標本としては別の品がすでに手元にあって、そちらの方がモノとしては確かだからです。それは発生段階ごとに個別にプレパラート化したもので、このブログでは6年ばかり前に登場済み。

■めぐる命

今回の品も顕微鏡で覗けば、いくぶん鮮明さを欠くものの、卵割の様子を観察することはできます。でも、たぶんこれは観察目的の品というよりも、多分にシンボリックな存在というか、生命の不思議がこうして1本のアクリル棒に封じ込められているのを眺めて、「ほお…」と感慨にふけるための品のような気がします。

昔の理科室には(今も?)、オタマジャクシから、後肢が出て、前肢が出て、さらに尻尾が短くなって、立派な親ガエルになるまでの過程を液浸標本にしたものが飾られていましたが、今回の品はあれと対になるものでしょう。

(戦前の理科教材カタログより。「蛙発育順序標本:卵ヨリ成長迄ノ順序ヲ十一段ニ表ハセルモノ」)

標本はアクリル棒の中心ではなく、一つの面に偏って(およそその2ミリ下に)埋め込まれています。

全体は飴色というか、寒天色というか、薄い黄色みを帯びています。

いかにも時代を経た感じが、個人的には好ましいのですが、アクリルの真骨頂はあくまでも無色透明さにあるので、このように黄変することは一般的には望ましくないでしょう。

そもそも何で黄変するかといえば、多くの場合、紫外線が原因だと耳にします。

改めてネットを徘徊すると、高分子化合物が吸収した紫外線のエネルギーが、ポリマーの水素原子を切断してラジカルを生成し、そのラジカルと空気中の酸素が結合することでペルオキシラジカルが生じ、さらに…というようなことが書いてあります。しかとは分かりませんが、平たくいえば、紫外線は一連の光化学作用により、アクリル内部に酸化劣化をもたらすということのようです。

それによって、化合物内部にカルボニル基・アゾ基等、可視領域に吸収スペクトルを持つ「発色団」が生成され、色づいて見える…というのも、私には理解の及ばない事柄ですが、分かる人には分かるのでしょう。

カエルの発生も、いったんサイクルが回り出すと、一連のステップが自動的に繰り広げられ、不可逆に進むという点では、アクリルの黄変と似たものを感じますが、それは単なる比喩に過ぎないのか、あるいは比喩以上の意味があるのか、この辺はもう少し思案が必要です。

コメント

_ S.U ― 2022年08月17日 09時25分00秒

_ 玉青 ― 2022年08月18日 06時12分16秒

私も単なる連想ですが、電子雲って何だかバルーンアートみたいですね。

S.Uさんも夏休み子供向け企画で、バルーンをねじりながら「さあ並んで並んで。はい、d_z^2お待ち。次の子は何だい?」…とかやったら、意外な人気者になるかも・笑。世界で唯一の「電子雲バルーンアーティスト」ですね。

S.Uさんも夏休み子供向け企画で、バルーンをねじりながら「さあ並んで並んで。はい、d_z^2お待ち。次の子は何だい?」…とかやったら、意外な人気者になるかも・笑。世界で唯一の「電子雲バルーンアーティスト」ですね。

_ S.U ― 2022年08月18日 07時46分10秒

>電子雲って何だかバルーンアート

これは、グッドアイデアですね!

残念ながら、私は手先が不器用で、バルーンは割りそうなだけなので、この玉青さんのアイデア、お許しいただければ、他の理科の先生方に広く公開したいと思います。

これは、グッドアイデアですね!

残念ながら、私は手先が不器用で、バルーンは割りそうなだけなので、この玉青さんのアイデア、お許しいただければ、他の理科の先生方に広く公開したいと思います。

_ 玉青 ― 2022年08月20日 07時06分51秒

おお、これは瓢箪から雲。

モノになりそうでしたら、ぜひぜひ広めてくださいませ。

モノになりそうでしたら、ぜひぜひ広めてくださいませ。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

その後、「原子の電子雲」が描き方によっては似た感じになるので、こちらも好きになりました。ネットでなかなか見つかりませんが、こういう感じのです。

https://www.sgss8.com/tpdq/17939827/

中でも、私のお気に入りは、d_z^2という電子雲ですが、これは、生物界に似たものはないかもしれません。強いて言えば、襟巻きに似ています。