鉱物趣味のアイコンとは ― 2021年03月24日 06時54分34秒

河の流れは常に一方向ですが、仔細に見れば早瀬もあり、淀みもあり、中には渦を巻いて、全体の流れとは逆行する動きも生じます。

常に動き行く世界の片隅で、生活の糧を得るために今も呻吟していますが、河が全体としてどちらに向かって流れているのか、それを見失わないようにしたいものです。

…とひとりごちたところで、暢気な話のつづきです。

★

「昆虫好きな人」といっても実態は多様でしょう。

でも、依然として最もポピュラーなのは、「昆虫採集趣味の人」じゃないでしょうか。つまり、自ら野山で網を振るって、せっせと標本をこしらえる人。最近だと、捕虫網をカメラに持ち替えて、昆虫写真のコレクションに励む人も多いかもしれません。その場合も、虫たちの住む場所まで出かけて、その場の空気を肌で感じながら…という点は同じです。要するに「現場派」ですね。

昆虫標本のコレクションを形成するには、自分で採集する以外に、よその土地の同趣味の人と標本を交換したり、専門の業者から購入することも実際多いのでしょうが、依然として「捕虫網と毒びんと三角紙が昆虫趣味のアイコンだ」というのが、当事者を含む多くの人の共通理解じゃないでしょうか。

★、

そんなことを持ち出したのは、鉱物趣味の立ち位置を考えたかったからです。

鉱物趣味の場合も、過去のある時期、たぶん昭和の頃までは、「自採」という活動が非常に大きなウェイトを占めていたと思います。しかし、現在、「趣味は鉱物集めです」と聞いて、リュックをしょって山に分け入る姿をイメージすることは、ほとんどありません。

もちろん、自由に動き回る昆虫と、地面にひっついている岩石や鉱物とでは、採集にあたってのハードルが異なる(=地上権や採石権が発生して、ややこしい)ので、ひとくくりにはできませんし、辺境の地に産する珍奇で美しい鉱物を入手しようと思ったら、業者からの購入に頼らざるを得ないのは当然です(後者の点は昆虫趣味も同じです)。

しかし、金銭と引き換えに手に入れた美しい鉱物を眺めながら、その産地のことを全く考えないとしたら、それはいささか寂しいことです。

そこに広がっているであろう景色、風の音、土の匂い、遠い山並みの稜線、そして鉱物の生態環境たる地質条件。そうしたものを思い浮かべつつ鉱物を手にしてこそ、大地(geo)の学問たる地質学(geology)の愛好者と称するに足るのではないか…と、地質学のことを何も知らない私が力説してもしょうがないんですが、そんなことを思います。(もっと言ってしまうと、新派の鉱物好きの人の視線が、宝石箱を覗く貴婦人のようになっているのが気になっています。)

★

上のような印象は、以前も文字にしました。

■「鉱石倶楽部」の会員章(後編)

その中で書いたように、昆虫趣味のアイコンが「捕虫網、毒びん、三角紙」ならば、「ハンマー、つるはし、スコップ」が、旧来の鉱物趣味の三種の神器。鉱物趣味に憧れる者として、私も象徴的にその神器を手にすることにしました。

ひとつはアメリカ生まれで、

もうひとつはオーストリア生まれです。

かつて正真のミネラロジストが手にし、あまたの岩肌に触れたであろう、古い鉱物採集用のハンマーとつるはし。自分がこれらを手にして山に行く可能性はゼロだし、全く意味のない買い物とえばそうなのですが、それを鉱物標本の傍らに置けば、石たちの声がより明瞭に聞こえてくるような気がします。

ヴィクトリア時代のプレパラート標本(その2) ― 2021年03月02日 18時22分26秒

(前回のつづき)

トレイが12段、各段6枚ずつ、全部で72枚のプレパラート標本がここには収納されています。

箱に貼られたラベルにはロンドンの「Millkin & Lawley」社のラベルがあり、さっそく前回の記事でリンクしたアンティーク・プレパラートのページを見ると、ここは1820年の創業で、1854年以降に「Millkin & Lawley」名義になった…とあります(個人商店だと、代替わりや合併に伴って、社名が変わることはよくありました)。店をたたんだ時期は書かれていませんが、別のネット情報によると、1930年代まで存続したそうです。

ただし、中身の標本もすべて同社の製作かというと、各標本に貼られたラベルに見られるメーカー名は様々で、おそらく外箱だけが同社の製品で、中身の方は購入者が自前で揃えたのでしょう。(セットにはメーカー名のない、元の所有者の自製と思われる標本も多く含まれます。)

ここに含まれる標本は実に多様です。

でも、そもそもこんな風にすっきりと標本を整理できるようになったのは、スライドグラスの規格が統一されたおかげで、それは1840年に、ロンドン顕微鏡学会(現・王立顕微鏡学会)が創設されたことが機縁となっています。そして、このとき決まった3×1インチ(75×25ミリ)という規格が、今でも世界中で使われているのだ…と、前々回に引用したターナーの本には書かれていました。

(アンティーク・プレパラート標本のいろいろ。下に並ぶのは規格化後、その上は規格化前のもの。L’E Turner 前掲書より。)

さて、上で“多様”と書きましたが、元の持ち主の興味・関心を反映して、この標本セットには、ある明瞭な特徴があります。それは蟲類(昆虫やクモ等)の標本が大半を占めることで、元々私も昆虫好きな子供だったので、これはちょっと嬉しかったです。

12枚ある各トレイは、それぞれ内容の類似したものでまとめられていますが、トレイ数で大雑把にいうと、蟲類が8、珪藻類が2、その他もろもろの動植物が2…という構成。

(左・イトトンボの一種、中央・ハサミムシの一種)

そして、その標本づくりの方法がこれまた多様で、上の写真のように虫体を丸ごと薄く熨(の)してプレパラートにしたものもあれば、

(右・ミツバチの口器)

こんな風に、虫体を解剖して部分的に標本化したものもあります。

(中央・ゾウムシの一種)

中には、厚みのある空間に、虫体をそのまま封じ込めた標本もあって、こうなるとプレパラート標本というよりも、普通の昆虫標本に近いですが、なかなか面白い工夫です。

★

こんな風に見ていくと際限がありませんが、最後に「その他もろもろ」のトレイで見つけた素敵な標本を載せておきます。

木材やユリの茎の切片に挟まれて、美しく輝く「何か」。

その正体は、ハチドリの羽の輝きを封じ込めたプレパラートです。

科学の目…科学写真帳(中編) ― 2020年12月17日 06時56分42秒

(昨日のつづき)

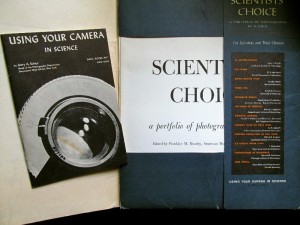

こんな写真集を見つけました。

■Franklyn M. Branley(編)

『Scientists' Choice: A Portfolio of Photographs in Science.』

Basic Books(NY)、1958

『Scientists' Choice: A Portfolio of Photographs in Science.』

Basic Books(NY)、1958

編者のブランリーは、ニューヨークのヘイデン・プラネタリウムに在籍した人です。

表題は『科学者が選んだこの1枚』といったニュアンスでしょう。各分野の専門家が選んだ「この1枚」を全部で12枚、それをバラの状態でポートフォリオにはさみ込んだ写真集です。さらに付録として、『Using Your Camera in Science(手持ちのカメラで科学写真を撮ろう)』という冊子が付属します。

裏面の解説を読んでみます。

「ここに収めた写真は、その1枚1枚が芸術と科学の比類なき組み合わせである。いずれも、一流の科学者が自分の専門分野の何千枚という写真の中からお気に入りの1枚を選んだものばかりだからだ。電子やウイルスから、飛行機翼や星雲に至るまで、幅広いテーマを扱ったこれら一連の写真は、多様な科学の最前線、すなわち風洞、電子顕微鏡、パロマー望遠鏡、検査室等々におけるカメラの活躍ぶりを示している。どの写真も、科学者であれ素人であれ、それを見る者すべてに、自然と物質のふるまいに関する新しい洞察をもたらし、その美しさの新たな味わい方を教えてくれる。」

1950年代に出た科学写真を見ていると、当時の科学の匂いが鼻をうちます。

表紙を飾った酸化亜鉛の電子回折像。

酸化亜鉛の結晶を電子ビームが通過するとき、電子が「粒子」ではなく「波」として振る舞うことで、その向こうの写真乾板に干渉縞が生じ、ここではそれが同心円模様として現れています(形がゆがんでいるのは、電子線が途中で磁石の力で曲げられているためです)。奇妙な量子力学的世界が、写真という身近な存在を通して、その正当性をあらわに主張している…というところに、大きなインパクトがあったのでしょう。

美しい放射相称の光の矢。

これも回折像写真で、氷の単結晶のX線像です。(撮像もさることながら、単結晶の氷を作るのが大変な苦労だったと…と解説にはあります。)

科学写真が扱うのは、硬質な物理学の世界にとどまりません。こちらはショウジョウバエの染色体写真。2000倍に拡大した像です。

本書の刊行は1958年ですが、当時すでに染色体の特定の部位に、特定の形質(翅の形、目の色・大きさ等)の遺伝情報が載っていることは分かっていました。そして1953年には、あのワトソンとクリックによるDNAの二重らせん構造の発見があり、生命の秘密の扉が、分子生物学の発展によって、大きくこじ開けられた時代です。

★

ときに、「当時の科学の匂い」と無造作に書きましたが、それは一体どんな匂いなのでしょう?個人的には「理科室の匂い」です。薬品の匂いと、標本の匂いと、暗幕の匂いが混ざった不思議な匂い。

でも、それだけではありません。そこには「威信の匂い」や「偉さの匂い」も同時に濃く漂っています。この“科学の偉さ”という話題は、おそらく「科学の社会学」で取り扱われるべきテーマでしょうけれど、何にせよ当時の科学(と科学者)は、今よりも格段に偉い存在でした。本当に偉いかどうかはともかく、少なくとも世間は偉いと信じていた…という点が重要です。

「偉い」というと、何だかふんぞり返ったイメージですが、むしろ光り輝いていたというか、憧れを誘う存在でした。その憧れこそ、多くの理科少年を生む誘因となったので、当時の少年がこの写真集を手にすると、一種の「望郷の念」を覚えると思います。いわば魂の故郷ですね。そう、これはある種の人にとって、「懐かしいふるさとの写真集」なのでした(…と思っていただける方がいれば、その方は同志です)。

(この項つづく)

蝉の世、人の世 ― 2019年08月31日 08時35分50秒

俳句の季語でいう八月尽(はちがつじん)、今日で8月も終わりです。

今年の夏も猛暑続きでしたが、個人的に気になったのは、「今夏はツクツクボウシが聞かれない」という事実。いつもだと、甲子園の決勝が終わる頃から、その盛りになって、晩夏を惜しむ気持ちが募るのですが、今年は今に至るまで至極まばらです。

これは「13年ゼミ」みたいに、ツクツクボウシの発生にも周期性があって、当たり年とそうでない年があるせいかな…と、思ったのですが、下のページを拝見すると、ツクツクボウシの幼虫期間は1~2年と短く、そもそも日本に周期ゼミはいないそうなので、上の考えは当たっていません。ひょっとして、ツクツクボウシの生息数そのものが減っているのかもしれず、これは来年もよく観察せねばなりません。

■村山壮吾氏「蝉雑記帳」:3と4の偶然(「素数ゼミへの反論」)

★

さて、陋屋の改修が来週から本格的に始まります。

もちろん意図しての断捨離はしないんですが、この機会に多少物を減らすことを迫られています。そういう目で見ると、たとえば蒐集の初期に手に入れたモノたちは、今の目で見ると選択の基準が甘いので、彼らがまず「首切り」の候補に挙がってきます。でも、彼らこそ草創期から私の周囲を彩ってくれたモノたちであり、付き合いも長いので、そうバッサリ切ることもためらわれます。まあ、「糟糠の妻」みたいなものですね。

そんなこんなで、他人から見ればどうでもよいことに心を悩ませつつ、今年の秋を迎えます。

法師蝉 不語禅定の 八月尽 玉青

ハンミョウの教え ― 2018年02月19日 20時14分15秒

ほぼ半月ごとにやってくる「二十四節気」。

節分後の立春に続いて、今日は「雨水(うすい)」。このあとは「啓蟄」、「春分」…と続きます。そう聞けば、春寒のうちにも真の春が近づいたことを知ります。

★

ふと思いついて、今日は昆虫の話題です。

ハンミョウは、「キキンデラ・ヤポニカ」の学名どおり、日本の固有種で、ハンミョウ科の中では日本最大の種でもあります。「ハンミョウ」という語は、ハンミョウ類の総称としても使われるので、特にこの種を指すときは、「ナミハンミョウ」という言い方もします(「アゲハ」と「ナミアゲハ」の関係と同じです)。

生きているときは、妖しいほどに美しい甲虫ですが、死後はすみやかに色が褪せてしまいます。この標本も、これだけ見ると美麗な感じですが、宝石のような生体とは比ぶべくもありません。何となく「落魄(らくはく)」という言葉を思い浮かべます。

(ウィキペディアより)

ハンミョウの美しい色彩は、命の輝きそのものです。

そして、ハンミョウのような目に見える華麗さはないにしろ、人間だって、他の生物だって、生きている限りはこんな輝きを放っているに違いないと思うのです。

ここで私の心には、さらに二つの思いが去来します。

「どんなに立派な輝きを放っても、死んでしまえば終わりじゃないか」という思いと、「だからこそ、その輝きが大切なんだよ」という思い。もちろん、どちらが本当で、どちらが嘘ということはなくて、いずれも真実です。

個人的な実感を述べると、人生が長く感じられた若い頃には、前者の思いが強く、余生が乏しくなった現在は、後者の思いに、よりリアリティを感じます(若い頃は、何となく後者を建前のように感じていました)。身近な人のことを考えるとき、一層その思いは強く、今を精いっぱい輝いて欲しいと願うばかりです。

ハンミョウの命の輝きを奪った当の本人に、果たしてこんな述懐が許されるのか、疑問なしとしません。でも、死せるハンミョウは、蓮如上人の「白骨の御文」よりも、腐朽する屍に生の無常を観ずる「九相図」よりも、さらに鮮やかに生と死の意味合いを、私に告げてくれている気がします。

甲府余談…胡蝶の教え ― 2017年09月22日 07時11分53秒

年々歳々花は相似たり

歳々年々人同じからず

歳々年々人同じからず

人間社会の移ろい易さと、自然の不変性――。

この詩句は古来多くの人の共感を誘ったことでしょう。

私も齢を重ねるにつれて、そうした思いに頻々と捉われるようになりました。

★

先日、甲府の武田神社で一服していたら、すぐ近くの地面に一匹の蝶が舞い降りて、吸水行動を始めました。それを見て「ん?」と、軽い違和感を覚えました。

「アゲハ?…じゃないよね…あれはいったい?」

不審の念に駆られて、パシャッとやったのが上の写真。

帰宅後にネットを見たら、その正体はすぐに知れました。

すなわち、アカボシゴマダラ。

日本には、もともと奄美周辺のみにいたのですが、2000年前後に大陸産の別亜種が流入し(人為的放蝶が原因と推定されています)、現在、関東を中心に分布を拡大中の由。

私の昆虫知識はほぼ40年前で止まっていますから、その姿に違和感を覚えたのは当然で、むしろ「お前さん、まだまだオツムはしっかりしてるじゃないか」と、妙な自信を感じたぐらいです。

★

身近な日本の自然も、私が子供の頃に親しんだそれとは、既に異なるものとなっていることを、一匹の蝶に教えられました。そして、人為と自然は切り離せないし、自然は不変でもないことを痛感させられます。

さらに、こんなふうに「見慣れぬものの出現」は気づきやすいですが、本当は「見慣れたものがいつの間にか消えている」ことの方が、ずっと多いんだろうなあ…ということも思いました。ヒトの認識は、容易にそれに気づかないようにできているようです。

★

歳々年々人同じからず

年々歳々花もまた同じからず

年々歳々花もまた同じからず

ちょっと寂しい気もするし、少なからず不安も覚えますが、それが真実ならば受け止めるしかありません。それに、仮にヒトがいなくたって、自然の変化はやむことがないし、生物たちはそれぞれ進化の歩みを続けることでしょう。

虫愛づる七夕 ― 2017年08月01日 20時22分11秒

前に紹介したのとは別の、『七夕和歌集』という和本があったので、話の流れで記事にしようと思いました。

この江戸後期の出版物は、楓園賤丸(伝未詳)なる人物が編み、江戸の須原屋茂兵衛らが版元となって出版されたもので、たまたま昨年秋に見つけたものです。

それを久しぶりに――というか、購入時にパラパラやって以来初めて――開いてみました。

しかし、冒頭の牽牛と織女を描いた口絵を見た瞬間、「あっ」と声が出ました。

ページの角に描かれた、この見事な抽象紋様はいったい?

そうです、虫です、虫にやられたのです。

当然、本文もただでは済みません。

不思議な生命の営みは、この部屋の内部でも、私の気づかぬ所で確実に行われていたのです。精妙な小甲虫の生態を、こうして居ながらに観察できるとは!

(ゴマ粒大の歓迎されざる小甲虫)

この食痕の主は、書物の代表的な加害昆虫、「シバンムシ」で、さらに細かく言い分けると「ジンサンシバンムシ」というのに当ります。「ジンサン」とは「ニンジン」の別音で、漢字で書けば「人参死番虫」。何だか字面からして微妙な印象を抱かせる虫です。

何でも、昔、高価な高麗人参に害をなしたことから「人参」、そしてヨーロッパ産の仲間のうちに、材木の中でコツコツ妙な音を立てる種類があって、それを時計片手に人の寿命を司る死神になぞらえて「死番虫」と命名された由。そう聞いて、興味深くは思いますが、あまり印象は好転しません。

★

昔は野外で枯死した樹木なんかを齧ってた、穏便な、そして生態学的にも重要な地位を占める連中だったわけですが、その特性を「ヒトの巣」の内部で発揮されると、巣の主としては大いに困ります。

とはいえ、シバンムシは本当にどこにでもいる虫で、完全に防除することは難しいようです。私のように管理能力の乏しい人間にとっては、「安からぬ和本を、風雅を気取って安易に買い込むことは控える」ことが、唯一有効な方策かもしれません。

まこと風雅の道は険しいものです。

そして、こうした連中にめげず、風雅な文化を守り伝えてきた先人の努力には、本当に頭が下がります。そして、次代に無事伝えることができなかった己の非を悔います。

ギンヤンマの翅に宿る光と影 ― 2017年03月23日 06時58分41秒

家人の体調が思わしくなく、いろいろ不安に駆られます。

人の幸せや平安なんて、本当に薄皮1枚の上に成り立っているのだなあ…と痛感させられます。

★

先日、奥本大三郎氏の昆虫アンソロジー『百蟲譜』を読みました。

さらにそこから思い出して、同氏の『虫の宇宙誌』を再読していました。

(奥本大三郎 『百蟲譜』、平凡社ライブラリ、1994/同 『虫の宇宙誌』、集英社文庫、1984)

前にも書いた気がしますが、私は後者に収められている「昆虫図鑑の文体について」という文章を、ひどく気に入っています。

「昆虫趣味」から「昆虫図鑑趣味」へ…というのも、趣味のあり方として、かなりの変格ですが、さらに図鑑に盛られた文体を論じるとなれば、これはもうスピットボール並の、超のつく変格です。でも、変格のようでいながら、奥本氏の感じ方は、やっぱり昆虫好きに共通する心根であり、正当な本格派である気もします。

そんな奥本氏が、古い昆虫図鑑の向うに見たイリュージョン。

「当時〔小学生のころ〕、平山図譜〔平山修次郎(著)『原色千種昆蟲図譜』〕のギンヤンマの図版を見ると、きまって一つの情景が浮かんできた。夏の暑い昼下り、凛々しい丸坊主の少年が、風通しのよい二階の畳の上に腹這いになって、興文社の「小學生全集」の一冊を見ている。すると下から「お母さま」の、「まさをさーん」と呼ぶ声がする。その高い声は、雨ふり映画のサウンド・トラックから出た声のように語尾がふるえて聞こえるのである。」 (文庫版p.65。〔 〕内は引用者)

(ギンヤンマ。平山修次郎 『原色千種昆蟲図譜』、昭和8年(1933)より)

「そういう、いつかの夢で見たような、フシギな、なつかしい情景が、ギンヤンマの図と結びあって私の頭の中に出来上ってしまっていた。まさか前世の記憶という訳でもあるまい。私が戦前の少年の生活など知っているはずはないのだ。多分うちにあった昔の本や、「少年クラブ」に載った、まだ戦前の余韻を引いている高畠華宵や山口将吾郎それに椛島勝一の挿絵その他のものが頭の中でごっちゃになっていたに違いない。ともあれ私は、平山図譜の、その本の匂いまでが好きになった。何でも戦前のものの方が秀れていて、しつかりしている……本でも、道具でも。そういう固定観念がなんとなくあったような気がする。」 (同pp.65-66)

(同上解説)

奥本氏は昭和19年(1944)生れですから、ご自分で言われるほど、「戦前の少年」と遠い存在でもないように思うのですが、でも、そこには終戦という鮮やかな切断面があって、やっぱり氏にとって「戦前」は遠い世界であり、遠いからこそ憧れも成立したのでしょう。

この思いは、何を隠そう私自身も共有しています。

別に、「戦前のものだからエライ」ということはないんですが、でも「これは戦前の○○なんですよ」と書くとき、私は無意識のうちに「だからスゴイんだぞ!」というニュアンスを込めているときが、たしかにあります。

この辺は、大正時代に流行った「江戸趣味」に近いかもしれません。

大正時代には、江戸の生き残りの老人がまだいましたが、「江戸趣味」にふけったのは、江戸をリアルタイムで知らない若い世代で、知らない世界に憧れるのは、いつの時代にも見られる普遍的現象でしょう。

★

と言いつつも、「戦前」を手放しで称賛するわけにはいきません。

やはり「戦前」は、暗い面を持つ、無茶な時代でした。

以下、いつもなら「閑語」と称して、別立てで書くところですが、連続した話題なので、そのまま続けます。

★

治安維持法よろしく共謀罪を国民支配の恰好の道具と考え、戦前のこわもて社会の再来を待ち望む人が、見落としていることがあります。

それは、戦前への回帰はもはや不可能だ…という、シンプルかつ冷厳な事実です。

なぜなら、あれほど強権的な政治が行われたのに、戦前の社会が活力を維持できたのは、為政者が潤沢な人的資源の上にあぐらをかき、人的資源の浪費が許された時代なればこそだからです。

端的に言って、明治以降の日本の発展と対外膨張策を支えたのは、近代に生じた人口爆発であり、その担い手は「農村からあふれ出た次男坊、三男坊」たちでした。

しかし、今の日本に、もはや浪費し得る人的資源はありませんし、それを前提にした社会も成り立ちようがありません。農村には次男・三男どころか、長男もおらず、農村そのものが消失してしまいました。

かといって、都市部が新たな人口の供給源になっているかといえば、まったくそんなことはなくて、今や日本中で出生率の低下が続いており、東京なんかは地方の消滅と引き換えに流入する人口によって、一見活況を呈していますけれど、遠からず都市機能の維持が不可能になることは目に見えています。

「じゃあ、それこそ『産めよ増やせよ』か」

…と言われるかもしれませんが、為政者に差し出す「壮丁」を増やすための政策なんて真っ平ごめんです。

それでも、この社会をきちんと次代に引き継ぐつもりなら、もはや「戦前ごっこ」に興じたり、弱い者いじめをして喜んだりしている暇はなくて、子どもの貧困問題にしろ、経済格差の問題にしろ、介護現場の悲鳴にしろ、もっと真面目にやれと、声を大にして言いたいです。

役人は作文が上手なので、各種の白書とかを見ると、いかにも長期的なビジョンがあるように書かれていますが、実態はその場限りのやっつけ仕事が大半で、まったく信が置けません(中には真面目なお役人もいると思いますが、そういう人ほどたくさん仕事を抱えて、じっくり考える余裕がないように見えます)。

「今こそ百年の計を」(ドン!)と机をたたいて然るべき局面だと、私は思います。

これ以上、民を委縮させ、痛めつけるようなことをして、そんな馬鹿が許されるものか(ドン!)と、ここで再度机を叩きたい。

自然は実験精神に富む(後編) ― 2016年06月25日 10時49分47秒

英国がEUから離脱し、世界は大揺れです。

「天の声にもたまには変な声がある」…と言ったのは福田赳夫元総理ですが、同じ感慨を持つ人も少なくないでしょう。

「天の声にもたまには変な声がある」…と言ったのは福田赳夫元総理ですが、同じ感慨を持つ人も少なくないでしょう。

★

さて、昨日のつづき。

どうでしょう、これぐらい近づいても、まだ得体が知れませんが、付属のラベルを見れば、その正体は明らかです。

ペルー産のヨツコブツノゼミ。

全長5ミリほどの小さな珍虫です。

半翅目(カメムシ目)の仲間で、名前のとおり、セミとはわりと近い間柄です。

全長5ミリほどの小さな珍虫です。

半翅目(カメムシ目)の仲間で、名前のとおり、セミとはわりと近い間柄です。

これぐらい小さいと、さすがに虫体に針を刺すのは無理なので、いったん台紙に貼り付けて、それを針で留める形の標本になりますが、虫ピンの頭と比べても、いかに小さいかが分かります。

私が最初この標本を見たとき感じたのも、素朴に「小さい!」ということでした。

ツノゼミは、図鑑や本ではお馴染みでしたが、実物を見るのは初めてで、私のイメージの中では、よく見かけるカメムシとか、ヨコバイとか、つまり体長1~2cmぐらいの虫を漠然と想像していたので、実際はこんなに小さい虫だったのか…というのが、ちょっとした驚きでした。

もう1つのケースには、これまた小さなツノゼミ類が4種配置されています。

その身は小なりといえど、いずれも個性豊かな(豊かすぎる)面々です。

★

なんで、こんな虫がこの世に登場したのか?

昔の人は、この姿に接して、どんな驚きの言葉を発したのか?

昔の人は、この姿に接して、どんな驚きの言葉を発したのか?

…それが書かれていることを期待して、荒俣宏さんの『世界大博物図鑑(第1巻、蟲類)』を広げてみましたが、英名で「devilhopper(悪魔のように跳ねまわる者)」、仏名で「petit diable(小悪魔)」と呼ばれる辺りに、その奇態さの片鱗が窺えるぐらいで、過去の博物学者の名言や、昆虫民俗学的な記載はありませんでした。(あるいは「悪魔」の名は、農作物に害をなす種類がいるせいかもしれません。)

(荒俣宏(著)、『世界大博物図鑑第』第1巻・蟲類、平凡社、1991より)

しかし、解説文中にフランスの批評家、ロジェ・カイヨワ(1913-1978)の意見が引かれているのが目に付きました。

「〔…〕ロジェ・カイヨワは、そのとっぴでばかげた形は何物にも似ていない(つまり擬態ではない)し、何の役にもたたないどころか飛ぶさいにはひどく邪魔になる代物だとしている。ただし、それにもかかわらずツノゼミの瘤には均整と相称をおもんぱかった跡がうかがえるとし、結論として、ツノゼミはみずからの体を使って芸術行為をなしているのかもしれない、と述べている。」

さらに荒俣氏は、北杜夫さんの『どくとるマンボウ昆虫記』から、「もしもカブトムシほどのツノゼミがいたとしたら〔…〕近代彫刻とかオブジェとかいうものもずっと早く発達していたにちがいない。」という一文も引用しています。

★

ツノゼミの形態の謎は、結局のところ、今でもよく分かっていないようです。

生物の多様性を、自然の実験精神、あるいは自然の絵心に帰する…なんていう優雅な振る舞いは、18世紀人にしか許されていないかと思いきや、ツノゼミを見る限り、21世紀でも意外にイケるようです。

生物の多様性を、自然の実験精神、あるいは自然の絵心に帰する…なんていう優雅な振る舞いは、18世紀人にしか許されていないかと思いきや、ツノゼミを見る限り、21世紀でも意外にイケるようです。

最近のコメント