ジョバンニが見た世界(番外編)…活版所(4) ― 2013年05月21日 20時36分50秒

さて、この後は当時の印刷所の様子を、絵葉書で見ていこうと思います。

なお、以下「*」の付いた画像は、手元にオリジナルがなくて、ネットで見つけた画像です。本来なら出典を明記すべきですが、オークションサイトから引っ張ってきた、うたかたのような画像なので、特に出典は示しません。

なお、以下「*」の付いた画像は、手元にオリジナルがなくて、ネットで見つけた画像です。本来なら出典を明記すべきですが、オークションサイトから引っ張ってきた、うたかたのような画像なので、特に出典は示しません。

★

「銀河鉄道の夜」によれば、ジョバンニの活版所は相当大きいようなので、まずは思いっきり大きい例です。

(Imprimerie de Montligeon, 1910年前後)

フランスのノルマンディー地方オルヌ県、ラ・シャペル=モンリジョンという町で創業したモンリジョン印刷所の全容。さらにその奥に見える尖塔のある建物は、ノートル=ダム・ドゥ・モンリジョン大聖堂で、この大聖堂と印刷所はともに、町の発展を願うビュゲ神父という人が19世紀の末に建てたものです。

何だか大きすぎて、ジョバンニの住む町にはありそうもない風情ですが、意外にそうでもありません。というのは、ラ・シャペル=モンリジョンは、もともとごくちっぽけなコミューンに過ぎず、寂れてゆく町の先行きを案じたビュゲ神父が、世界中から寄付金を集めて大聖堂を建立したおかげで、ようやく町はにぎわいと経済力を取り戻したという話。(ちなみに、モンリジョン印刷所は、現在別の場所に移転して盛業中です。)

★

続いて、モンリジョン印刷所の内部を見てみます。

↑は活字を拾って版を組む植字工たち。1925年の消印のある絵葉書です。

(*)

こちらも同じ部屋でしょうか。

欧文の印刷は、アルファベットと数字、その他の記号のみで用が足りるので、版を組む際も、直接活字ケースから字を拾えばよく、植字工はめいめいの活字ケースを前に黙々と作業を進めています。

前回の記事の末尾でチラッと書いたように、日本ではこの前に「文選」という作業工程が入ります。以下はてっとり早くウィキペディアから関連記述のコピペ。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E9%81%B8_(%E5%87%BA%E7%89%88)

「文選(ぶんせん)とは、活版の工程の一つで、原稿に従って活字棚から活字を順に拾い、文選箱に納めること。採字とも。

欧文組版では活字の種類が少ないので活字ケースから活字を取り上げながら植字(ちょくじ、しょくじ)することが可能であり、これを拾い組みとよぶ。しかし、日本語(和文)や中国語の組版での拾い組みは著しく効率が悪いうえ、活字を拾うこと自体に専門的能力が要求されるため、文選と植字を別工程とした。文選工は活字を拾うことに専念し、植字工は活字を並べて約物を挟むことに専念する。

和文の組版環境において、熟練した文選工は、同じく熟練した植字工が組版を整える約1/2のスピードで文字を拾っていく。このため、植字工1名と文選工2名の組み合わせで、遅延なく工程を進行させることができる。 半分というと遅いように聞こえるが、膨大な数の和文活字を、約物やインテルを挟んで整形していく(だけの)作業の半分の時間で進めていくことができるというのは、各活字が活字棚のどこにあるかを身体で覚えている必要があるため、生半可なことではない。

欧文活字の拾い組みでは、大文字は植字台の上部に立てかけられていたケースに、小文字は植字台の下部のケースに収められていた。英語で大文字小文字の区別をケース(case)と呼び、さらに大文字のことをupper case、小文字のことをlower caseと呼ぶのはここから来ている。

宮沢賢治は「銀河鉄道の夜」で、主人公ジョバンニが文選のアルバイトをしている姿を描いている。この場面では活字をピンセットで拾っているが、活字合金は鉛を主体とした軟らかいものであるため金属製の器具で扱うと傷を付けるおそれがあるため、少なくとも日本では、多くのところでは素手で扱っていたという。」

★

つづいて「たくさんの輪転器がばたりばたりとまわ」っている、印刷室の様子です(1910年頃)。

(*)

以前ご紹介した、二コラ・コンタ(著)『18世紀印刷職人物語』によれば、同じ印刷所の内部でも、印刷工と植字工は気風が違って、互いに反目していたそうです(植字工は、自分たちの仕事の方が上等だと考えていたとか)。1つ上の絵葉書の、ネクタイを締めた植字工たちの様子を見ると、20世紀初頭でも、そういうのは残ってたんじゃないかなあ…という気がします。

以前ご紹介した、二コラ・コンタ(著)『18世紀印刷職人物語』によれば、同じ印刷所の内部でも、印刷工と植字工は気風が違って、互いに反目していたそうです(植字工は、自分たちの仕事の方が上等だと考えていたとか)。1つ上の絵葉書の、ネクタイを締めた植字工たちの様子を見ると、20世紀初頭でも、そういうのは残ってたんじゃないかなあ…という気がします。

(この項つづく。次回はもうちょっと小ぶりの印刷所を見に行きます。)

ジョバンニが見た世界(番外編)…活版所(3) ― 2013年05月19日 15時17分49秒

幼いジョバンニが、一家の生活費の足しにとバイトしていた活版所。

それを何とか目に見える形にできないか?というのが、今回の連載の目標です。

それを何とか目に見える形にできないか?というのが、今回の連載の目標です。

(「ぎ」「ん」「が」)

まずは原文から。

「〔…〕 家へは帰らずジョバンニが町を三つ曲ってある大きな活版処にはいってすぐ入口の計算台に居ただぶだぶの白いシャツを着た人におじぎをしてジョバンニは靴をぬいで上りますと、突き当りの大きな扉をあけました。中にはまだ昼なのに電燈がついてたくさんの輪転器がばたりばたりとまわり、きれで頭をしばったりラムプシェードをかけたりした人たちが、何か歌うように読んだり数えたりしながらたくさん働いて居りました。

ジョバンニはすぐ入口から三番目の高い卓子に座った人の所へ行っておじぎをしました。その人はしばらく棚をさがしてから、

「これだけ拾って行けるかね。」と云いながら、一枚の紙切れを渡しました。ジョバンニはその人の卓子の足もとから一つの小さな平たい函をとりだして向うの電燈のたくさんついた、たてかけてある壁の隅の所へしゃがみ込むと小さなピンセットでまるで粟粒ぐらいの活字を次から次と拾いはじめました。青い胸あてをした人がジョバンニのうしろを通りながら、

「よう、虫めがね君、お早う。」と云いますと、近くの四五人の人たちが声もたてずこっちも向かずに冷くわらいました。

ジョバンニは何べんも眼を拭いながら活字をだんだんひろいました。

六時がうってしばらくたったころ、ジョバンニは拾った活字をいっぱいに入れた平たい箱をもういちど手にもった紙きれと引き合せてから、さっきの卓子の人へ持って来ました。その人は黙ってそれを受け取って微かにうなずきました。

ジョバンニはおじぎをすると扉をあけてさっきの計算台のところに来ました。するとさっきの白服を着た人がやっぱりだまって小さな銀貨を一つジョバンニに渡しました。」

(「二、活版所」 より)

私はこれまで漠然と、「町の印刷屋さん」を想像していました。しかし、改めて本文を読むと、そこは、「たくさんの輪転器」が回り、職人たちが「たくさん働いて居」る、「大きな活版処」だと書かれています。とすると、これは個人営業の小店舗などではなくて、相当大きな会社組織の印刷所のように思えます。

ジョバンニたちが暮らすのは、子どもの足でもすぐ町外れまで出て、そこから先は丘やら林やら広がっているような田舎町です。それでも通りにはネオンが輝き、大きな活版所が盛んに輪転機を回しているくらいですから、大都会とは言えないまでも、「地方の小都市」くらいの規模はあるのでしょう。

★

ここから先、ジョバンニが働く活版所を考究するアプローチはいろいろありえます。

1つは「モデルアプローチ」。

つまり、賢治が創作の際に思い浮かべたモデル地(=実在の場所)を探るという方向性です。今の場合だと、たとえば賢治の故郷・花巻を作品の舞台に比定し、彼が『春と修羅』の印刷を頼んだ活版所こそ、ジョバンニの活版所のモデルだとする説などがそうです。

(『春と修羅』奥付。印刷者として花巻の吉田忠太郎の名が見える。)

これについては、花巻商工会議所が開設し、米地文夫氏が案内人を務めるサイト、「賢治・星めぐりの街」(http://www.harnamukiya.com/index.html)に詳細が記されています(以下のページを参照)。

(おまけ。『春と修羅』の掉尾を飾る作品、「冬と銀河ステーション」)

★

もう1つは「創作アプローチ」です。

「銀河鉄道の夜」の文章そのものに基づき、そのフィクショナルな世界を、想像を交えて再構成するという方向性です。まあ、これはアプローチというより、作品を読みながら、読者がみな脳の中で自然に行っていることですから、読者の数だけ答があって良く、特に正解があるわけではありません。

しかし、さらに進んで、それを絵や映像で表現するとなれば、より多くの読者を納得させる造形なり、ディテールなりが、自ずと決まってくると思います。

そのためには、時代や場所等、作品世界に関する考証が必要不可欠。

「銀河鉄道の夜」の舞台として、賢治は漠然と「南欧あたり」(具体的にはイタリアか)を想定しましたが、いかにハイカラ好みの賢治とはいえ、彼が実際に参照しえた南欧の風景や文物は非常に限られていたはずで、むしろ「かくやあらん」という「空想の南欧」だからこそ、現実の南欧よりもいっそう美しく、夢幻的なストーリーをそこに描くことができたのでしょう。

★

これら2つのアプローチのうち、文学史的に興味深いのは前者でしょうが、ジョバンニが見た世界を考えるには、当然後者のアプローチに拠らねばなりません。

とはいえ、モデルアプローチの成果は、創作アプローチの考証材料ともなりますし、創作アプローチで解釈しがたい点は、モデルアプローチに拠らざるを得ない部分もあるでしょう(※)。つまり、両者は相互排他的なものではなく、結局、「モデルはモデル、作品は作品」ですから、2つのアプローチは、基本的に別次元の事柄を扱っているのだと思います。

★

さて、くだくだしい前置きが続きましたが、1900年前後のヨーロッパにおける、実際の活版印刷の現場を見に行きます。それらのイメージを重ね合わせた先に、ジョバンニの活版所も浮かび上がってくるものと予想します。

(この項つづく)

(※) たとえば、ジョバンニが靴をぬいで店に上がったり、一枚の紙切れを手掛かりに、小さな平たい函に活字を次から次と拾うという作業描写。

前者はもちろん日本家屋をイメージして書いたのでしょうし、後者の作業工程(文選、ぶんせん)は、欧米の印刷所にはないものですから、これも賢治が身近な印刷所で見聞したことを、作品に生かしたのだと推測できます(さすがの賢治も、欧米の印刷所の具体像を描くだけの知識は持たなかったのでしょう)。

ジョバンニが見た世界(番外編)…活版所(2) ― 2013年05月18日 11時24分35秒

さて、「銀河鉄道の夜」に関連して活版所を見に行きます。

これを「ジョバンニが見た世界」の‘番外編’とするわけは、本編である「午後の授業」や「時計屋の店先」のシーンは、ジョバンニがピュアな憧れの目を向けた世界であるのに対し、「活版所」の方はそうではないからです。(本当なら、そこに子供らしい好奇心を向けてもよいのですが、何せ生活のかかった苦役の場でしたから。)

これを「ジョバンニが見た世界」の‘番外編’とするわけは、本編である「午後の授業」や「時計屋の店先」のシーンは、ジョバンニがピュアな憧れの目を向けた世界であるのに対し、「活版所」の方はそうではないからです。(本当なら、そこに子供らしい好奇心を向けてもよいのですが、何せ生活のかかった苦役の場でしたから。)

★

連載の開始にあたり、「天文古玩的・活字趣味」について、少し思うところを記します。

そもそも「活字趣味」という語があるのかどうか、それからして不明ですが、実際そうとしか呼びようのない趣味を有する人がいます。すなわち、刷られた印刷物ではなくて、刷るための技術や道具に興味を持つ人たちです。

この活字趣味と、理科趣味やヴンダー趣味は、何となくかぶる部分があります。

つい最近まで、印刷というのは、知識を伝達する最前線の仕事であり、技術でした。

それは絶えざる機械技術の発展に裏打ちされており、特に19世紀以降の鋳鉄製の黒々とした活版印刷機には、スチームパンク的「科學」の匂いが強く感じられます。

それは絶えざる機械技術の発展に裏打ちされており、特に19世紀以降の鋳鉄製の黒々とした活版印刷機には、スチームパンク的「科學」の匂いが強く感じられます。

(印刷所を描いた版画、ミラノ、1885年)

印刷技術は、科学と産業の「親」であり、「子」でもあったわけですが、同時にどこか秘法めいた感じも伴います。鉛やアンチモンを溶かして活字を鋳込む作業は、ちょっと錬金術めいているし、その職工たちの間には、長い歴史の中で培われたギルドの伝統が、かなり最近まで残っていたはずです。時と所によっては、入職にあたってフリーメーソン的な儀式があったかもしれません。

★

…というようなことを考えていたら、最近、次のような本を目にしました。そこには、革命前(原著が出たのは1762年)のパリの印刷職人の暮らしが生き生きと描かれています。

■二コラ・コンタ(著)、宮下志朗(訳)

『18世紀印刷職人物語』、水声社、2013

当時、「礼拝堂(シャペル)」等の名で呼ばれた印刷職工の組合は、まさにギルドそのもので、独自の加入儀礼、相互扶助システム、きびしい罰則規定を有していました。

たとえば加入儀礼について言うと、そのころの新入り徒弟には、「礼拝堂」の正式メンバーとなるための「エプロン授与式」が待っていました。

儀式のスタートは月曜日の午後4時。場所は町場のしかるべき居酒屋。その一室に先輩職人が居並び、職工長がおごそかに演説をしたあと、手ずから新入りに真新しいエプロン(印刷職人の作業服)を着せてやる…これがエプロン授与式です。一同の喝采と乾杯につづき、あとは飲めや歌えの大騒ぎ。こうして新人は正式メンバーとして認められ、残りの徒弟期間を無事勤め上げれば、「職人」として一本立ちし、「旦那(ムッシュー)」と呼ばれる資格を得ることができたのです(そして、このときも職人への昇格儀礼がありました)。

★

ちょっと話が脇にそれました。

活字趣味と理科趣味の微妙な絡み具合は、理科趣味アイテムのお店「きらら舎」さん(http://kirara-sha.com/)に「活版印刷室」のカテゴリーがあることにも感じ取れます。

同店オーナーのSAYAさんには、今回の連載と同時並行で進めている「小さな活版所づくり」にもご協力をいただきましたが、そんな話も今後の記事の流れの中でできると思います。

同店オーナーのSAYAさんには、今回の連載と同時並行で進めている「小さな活版所づくり」にもご協力をいただきましたが、そんな話も今後の記事の流れの中でできると思います。

(この項つづく)

ジョバンニが見た世界(番外編)…活版所 ― 2013年05月16日 22時05分27秒

現在、朝日新聞の夕刊で、紙の本をテーマにした「本をたどって」という連載が続いています。昨日の第7回は、「活字は忍び、でっぱる」と題して、活版の話題を取り上げていました。

記事の冒頭、『銀河鉄道の夜』が引用されており、「うーむ、これは」と思いました。

何が「うーむ、これは」かと言えば、半年前から銀鉄の活版所について記事を書くと言いながら手を付けていなかったのが、こんな記事を見せられては、いよいよ年貢の納め時か…と思ったのでした。

何が「うーむ、これは」かと言えば、半年前から銀鉄の活版所について記事を書くと言いながら手を付けていなかったのが、こんな記事を見せられては、いよいよ年貢の納め時か…と思ったのでした。

何が年貢なのか、何が納め時なのか、さっぱりわからない話ではありますが、活版についてあまりにも無知だし、それが理科趣味とどう結びつくのかもはっきりしないので、書くのをためらう気持ちがあったのは事実です。

でも、これも1つのきっかけには違いないので、思い切って書き始めることにします。

(この項つづく)

もう一人のジョバンニ ― 2013年04月16日 06時18分34秒

銀河鉄道の夜にちなみ、「ジョバンニが見た世界」を考証していて、何かイタリアにちなむ天文アイテムが欲しいと思いました。それは午後の授業の教室の壁にぶら下がっていてもよく、また時計屋のショーウィンドウに飾られてもいいのですが、とにかく物語の舞台を暗示するために、そういうものがあってもいいかなと思ったのです。

★

しかし、改めて考えると、どうもイタリアでは天文学が振るわず、少なくとも近代以降は天文後進国だったことは否めません(これは科学技術全般について言えることかもしれません)。

もちろん、あのガリレオはいます。

しかし、ガリレオがあまりにも偉大すぎて、あたかもイタリアの天文エキスをすべて吸い取ってしまったかのように、その後は英・独・仏のはるか後塵を拝する状態が続きました。

それはガリレオ騒動のときもそうでしたが、やはり教会権力によって、自由な学問研究が抑圧されがちであったという風土も影響しているのでしょう。

(夜のサンピエトロ寺院)

ガリレオ以後、イタリアで名のある天文学者といえば、最初の小惑星(ケレス)を発見したジュゼッペ・ピアッツィ(Gòuseppe Piazzi 1746-1826)や、恒星の分光学的研究をリードした、アンジェロ・セッキ(Angelo Secchi 1818-1878) ぐらいでしょうが、彼らはいずれもカトリックの僧で、そういう立場だったからこそ、活動が許容された面もあると思います。(とはいえ、セッキ神父もイエズス会とバチカンとの確執から、一時はローマ追放の憂き目を見ました。19世紀になってからも、イタリアはそんなことが起こりうる国だったのです。)

あるいは、ちょっと変わったところでは、ガリレオの同時代人に、ニッコロ・ズッキ(Niccolo Zucchi 1586-1670)という人がいます。この人も神父さんで、「金星の方が水星よりも太陽に近い。なぜなら金星の方が美しいから」という奇説を唱えた、天文学者としてはちょっとどうかと思える人ですが(でも素敵な説です)、彼は1640年に自作の望遠鏡で火星面の模様を観測し、それがカッシーニによる火星の自転周期の決定に役立った…というエピソードを残しています。

それから200年あまり後、イタリアのもう一人の天文家が、火星の観測で一大センセーションを巻き起こしました。その名もジョバンニ、すなわちジョヴァンニ・スキャパレリ(Giovanni Virginio Schiaparelli 1835-1910)です。

この人は僧侶ではなく俗人ですが、ミラノのブレラ天文台長職を長く務め、流星群と彗星の関係を明らかにするなど、実際には本格派のまじめな天文学者です。でも、今ではもっぱら「火星の運河を(誤って)発見した人」という、不名誉な記憶のされ方をしているのではないでしょうか。

もちろん、天文学史に多少とも通じた人は、それこそスキャパレリにとって濡れ衣で、彼は火星表面に自然地形としての溝(カナリ/カナル)を見たと報告したに過ぎず、それが「運河(キャナル)」と英語圏に誤伝され、大騒動になったことをご存知でしょう。

ともあれ、彼の名は今や火星の運河と固く結びついてしまっています。

(でも、彼の見たカナリも多分に迷妄の産物でしたから、100%濡れ衣とも言い切れないような…)

★

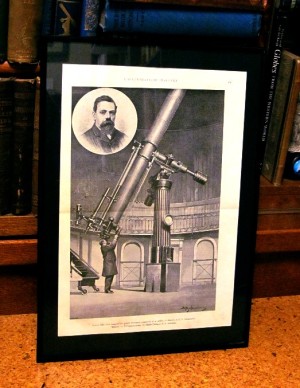

そのスキャパレリの絵図を見つけました。

ブレラ天文台の主力機材、口径20インチの屈折望遠鏡で観測に励むスキャパレリを描いた絵で(元は写真かもしれません)、『イタリア絵入り新聞 L'illustrazione Italiana』1898年の紙面を飾ったものです。

紙面はA3サイズで、上の挿絵自体は約 20.5 × 31cm の大きさがあります。

これ1枚単独で売っていたので、ダイソーで買った安い額に入れてみました。

紙面はA3サイズで、上の挿絵自体は約 20.5 × 31cm の大きさがあります。

これ1枚単独で売っていたので、ダイソーで買った安い額に入れてみました。

(ひげが立派)

“銀河鉄道の旅から戻ったジョバンニは、後に猛勉強して天文学者になった。彼の姓はスキャパレリ…”というようなオチはどうでしょう?

ちょっと時代が整合しないのが残念ですが。

ちょっと時代が整合しないのが残念ですが。

ジョバンニが見た世界…大きな星座の図(12) ― 2013年03月30日 11時27分25秒

(一昨日のつづき)

さて、バッカー天球図の細部を見ていきます。

「ふしぎな獣や蛇や魚や瓶」や「蝎だの勇士だの」が居並ぶ星の世界。

(彩色には若干雑なところがあります。プロの彩色師ではなく、素人の手わざかもしれません。)

「あ孔雀が居るよ。」

「ええたくさん居たわ。」女の子がこたえました。

ジョバンニは〔…〕森の上にさっさっと青じろく時々光って その孔雀がはねをひろげたりとじたりする光の反射を見ました。 (「九、ジョバンニの切符」より)

+

新世界交響楽はいよいよはっきり地平線のはてから湧き そのまっ黒な野原のなかを一人のインデアンが白い鳥の羽根を頭につけ たくさんの石を腕と胸にかざり 小さな弓に矢を番えて一目散に汽車を追って来るのでした。

「あら、インデアンですよ。インデアンですよ。ごらんなさい。」 (同)

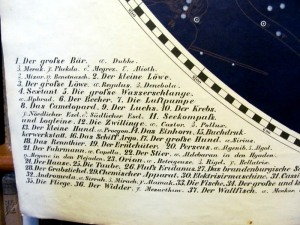

文字の部分を見れば、その鮮明な彫りと刷りが一目瞭然です。

彩色に関していうと、上の文字部分の背景に塗られた<桃・緑・褐・黄>は、この星図の他の品にも共通するので、版元のオリジナルであり、それ以外の星図部分については、買い手の注文に応じて、あるいは買い手自らが彩色を施したのだと想像します(星図部分がモノクロのまま残されている品も少なくありません)。

彩色に関していうと、上の文字部分の背景に塗られた<桃・緑・褐・黄>は、この星図の他の品にも共通するので、版元のオリジナルであり、それ以外の星図部分については、買い手の注文に応じて、あるいは買い手自らが彩色を施したのだと想像します(星図部分がモノクロのまま残されている品も少なくありません)。

★

実物とポスターでどれぐらい鮮明度に違いがあるか、直接比較してみます。

実物とポスターでどれぐらい鮮明度に違いがあるか、直接比較してみます。

左が実物、右がポスター(表示の縮尺は左右で異なります)。

繰り返しますが、右側はピントが外れているわけではなく、実際目で見てもこんな感じです。近くで見ると鑑賞に堪えないと言った理由がお分かりいただけるでしょう。

繰り返しますが、右側はピントが外れているわけではなく、実際目で見てもこんな感じです。近くで見ると鑑賞に堪えないと言った理由がお分かりいただけるでしょう。

上は文字の部分の比較ですが、ポスターでは判読不能なほど細部がぼやけてしまっています。ジョバンニは、バイト先の活版所で「虫めがね君」とあだ名されるぐらい目が良かったので、このポスターでは星界への憧れを誘われなかったことでしょう(もちろん、当時こんなポスターがあったはずはありませんが)。

こうして比べてみると、やはりこれはお粥を啜ってでも、実物を買ってよかったなあと思います。

こうして比べてみると、やはりこれはお粥を啜ってでも、実物を買ってよかったなあと思います。

澄み切った空の下、きれいに飾られた街並みの一角で、明るくネオンに照らされたショーウィンドーに掛っていたのは、こんな星座絵だったと想像します。

★

7年余り前から書き続けてきた「ジョバンニが見た世界」も、今日でひとまず終わりです。最終回と言っても、別に華やかな何かがあるわけではなく、ひっそりと終わるのですが、書き手の側にはちょっとした感慨があります。

今後は、番外編として「活版所」を取り上げたり、総集編としてこれまで登場したモノを振り返ってみたいと思いますが、もちろん、通常の天文古玩の記事はまだまだ続きます。

ジョバンニが見た世界…大きな星座の図(11) ― 2013年03月28日 23時04分19秒

水仙が匂い、桜が咲き、雪柳が輝き、

それらすべての上に雨が灌ぎ、また青空が広がり…

転変極まりない自然の姿に、自らの人生を重ねて物思いにふけることの多い時季です。

それらすべての上に雨が灌ぎ、また青空が広がり…

転変極まりない自然の姿に、自らの人生を重ねて物思いにふけることの多い時季です。

★

さて、しばらくぶりに記事を書きます。

今日は「大きな星座の図(8)」と題した、以下の記事の続きになります。

http://mononoke.asablo.jp/blog/2013/03/04/6737144

ジョバンニが時計屋の店先で眺めた大きな星座の図。

それは「空じゅうの星座をふしぎな獣や蛇や魚や瓶の形に書いた大きな図」であり、「蝎だの勇士だの」が「そらにぎっしり」と並んだ絢爛たるもので、それを見たジョバンニをして、「ああぼくはその中をどこまでも歩いて見たい」と言わしめたのでした。

その最終候補として、このブログでは、オランダのバッカー(Remmet Teunisse Backer)が出した、メルカトル式の方形星図を挙げました。

その主な根拠は、以前も書いたように、「南北両天の星座を1枚の図にすきまなく収めてあり、上の記述に合致する」こと、そして「手前に置かれた丸い星座早見盤とのコントラスト効果が、時計屋の主人の美的感覚にも叶うであろう」ことの2点です。(後付けの理由なので、あまり真に受けないでください。)

バッカーは伝のはっきりしない人ですが、17世紀の地図製作者で、この星図の初版も1684年ごろ、オランダのエンクホイゼンで出ています。さらに、その後も版元を変えながら1703年、1709年、1756年、1792年と、100年以上の長きにわたって、たびたび版を重ねた人気星図の1つ(初版以外はアムステルダムで出ています)。

他の主要星図が、南天・北天の2つの円形星図のペアとして作成される中、この星図が好評を博したのは、もちろん他の星図とうまく差別化を図ったというのが根本原因でしょうが、キャラが全部垂直に描かれているという絵柄の簡朴さや、メルカトル式世界地図と並べて掲示するのにうってつけと思われたせいかもしれません。

★

以前紹介したのは、その今出来のポスターでした。

(画像再掲)

しかし、「銀河鉄道の夜」の世界を再現するのに、安易にポスターに逃げてはいけないという反省もあり、また売られているポスターは解像度が低くて、近づいて見ると鑑賞に堪えないという実際的理由もあって、思い切って実物を購入することにした…というのが、前回までのあらすじ。

それがついに届きました。

届いたのは、この星図の最後のエディションである1792年版です。

比べると分かるように、サイズは実物のほうが一回り小さいです。同じポスター額(フレーム内寸は70cm x 58cm)に入れると、周囲の余白が大きくなりすぎるので、厚紙を適当にくり抜いた簡易マットで周囲を押さえてあります。

大きさを除けば、まあどっちも似た感じですが(当たり前)、問題となる細部はどうか?

(この項つづく。次回はポスター vs. 実物の細部比較編)

賢治が読んだ足穂 ― 2013年03月22日 05時45分57秒

順序として、次に「賢治は足穂を読んだか?」という問題を考えてみます。

確実なことは分かりません。

そもそも、賢治の読書体験というのは、あまり分かっていないのだそうです。大変な読書家であったことは確かにせよ、その具体像は、はなはだ茫洋としています。

その間の事情を、小倉豊文氏は以下のように書いています(「賢治の読んだ本」、初出:筑摩書房刊『宮沢賢治全集』月報 第10・11号、昭和32/所収:栗原敦編『日本文学研究資料新集26:宮沢賢治・童話の宇宙』、有精堂、1990)。

「伝聞によれば、生前の賢治は実によく本を買い且つ読んでいた。そして、読書の速力は執筆のそれと同様に異常にはやかった。それだけに読んだ本の量も多かった筈である。だが、彼は本がたまるとまとめて古本屋に売ってしまった。また、教え子や知人に次々に呉れてしまっている。だから、死後に残ったものは余り多くなかった。又、彼の読書は所蔵本ばかりでなく、各地の図書館の蔵書に及んでいる。読んだ量はむしろこの方が多いかも知れない。而も彼は普通の読書人のようにノートをとっていない。日記もつけていない。従って、そうした読書が何であったか、全く見当もつかない。作品からの推定が唯一の手懸りである。」

とはいえ、まったく手がかりがないわけでもありません。

というのは、賢治の死後、実弟である宮沢清六氏の手によって、賢治の手元に残されていた蔵書の目録が作られているからです。もちろん、それは賢治が読んだ本の一部にすぎませんし、またその全部を賢治が読んだ保証もありません(これから読もうと思い、とっておいたのに、病がそれを阻んだ可能性もありそうです)。ただ、少なくともこの目録によって、賢治の読書傾向の一端をうかがうことはできます。

残念なことに、目録の原本は戦災で失われてしまったのですが、上記の小倉氏が、それを筆写した写本が今に伝わっており、それを校訂したものを現在活字で読むことができます。(前掲『日本文学研究資料新集26』に収められた、奥田弘氏の「宮沢賢治の読んだ本―所蔵図書目録補訂―」という論考がそれです。)

★

で、これを凝視すると、足穂の単行本こそありませんが、春陽堂が出した『明治大正文学全集』(昭和2-7年刊)というのが目に付きます。

ここに足穂が潜んでいないか調べると、果たしてその第55巻が「現代作家篇 〔第1〕」 で、そこには足穂の「天体嗜好症」と「青い箱と紅い骸骨」が収録されていました。

繰り返しますが、賢治がそれに目を通した保証はありせん。が、少なくとも、賢治が足穂の作品を手元に置いていたのは確かな事実です。

(いかにも昭和戦前の円本ブームを思わせる造本)

★

(稲垣足穂篇、「天体嗜好症」の冒頭)

ここに「天体嗜好症」と「青い箱と紅い骸骨」が入っているのは、ちょっと気になる偶然です。

「天体嗜好症」は、星の世界に憧れる二人の少年を主人公とした作品。

彼らは常々、土星やホーキ星や月の品評に余念がないのですが、ある日、学校で天文台を見に行く約束をします。そして、夜になると一緒に電車に飛び乗って、天文台を目指し…という設定からして、ちょっと「銀河鉄道の夜」くさいのですが、特に下のような描写を読むと、いっそうその感が深いです。

「やがて自分の目のまへにひろげられる魔法のやうな機械に充ちたE氏の円屋根の内部と、そこでその人がきかせてくれる天上界のことと、今夜それを望遠鏡によってうかゞふ自分たちの住む地球といふ星の不思議さと、それこそ流星花火にのり白い銀河をこしてプーととんで行きたい心持を起させるであらう円屋根の手すりから見た狂はしい都会の夜景…を、胸元にヒラヒラするネクタイの夢心地のなかに考へ出してゐました。

「こゝだよ」と云はれて気がつくと、両側の腰かけにつまってゐた人もたった二三人になり、すいたビロードの上には天井の電燈がへんにものさびしい光を落してゐました。〔…〕終点だと思って私は下りたのですが、レールと交叉して幅二十間もあるやうな坦々とした路がまっすぐにのび、両側にはまた青いガス燈がずらりとともってゐるのです。そして、この陽気だといふのに、よくドイツの画などで見かける葉のない大きな木が、降るやうな星空の下にすかされます。」

なんだか「白鳥の停車場」のシーンそのままのような…。そして、細部の描写もさることながら、ストーリー全体を覆う、黒々としたイメージが、何とも「銀鉄」っぽい感じがします。

(箱をよく見ると、「天体嗜好病」と誤植されています。より病的な感じ?)

★

もう1つの「青い箱と紅い骸骨」は、足穂の「神戸もの」の1つで、少年時代の思い出―多分に創作も含まれているでしょうが―を土台にした、幻想味豊かな小品。筋というほどの筋もなく、また現実と夢の境もあいまいな作品です。

全体として見ると、これが賢治チックとは思えませんけれど、作品のテーマが「人の死」であり、描かれているのは友人の妹の葬送シーンだと聞けば、やっぱり気になります。

以下は、その友人が妹を悼む歌。

「いとしい妹よ

もうお前の心臓に笛のやうな音はしないでせう

それでよかった

けれどもお前はお兄さまたちを離れなければならないことになった

お前と自動車に乗りローソクをともして遊んだお友だちと一しょに

こゝまで送ってきたが

羽根のある人がお迎へにきていらっしゃる

お兄さまたちはこれ以上行けないのだ

それでは機嫌よくお伴をなさい」

物語はこのあと、一転して不気味でグロテスクなシーンへと変わるのですが、ここだけ見ると、これまた賢治の絶唱「永訣の朝」くさい。

★

この文学全集第55巻が出たのは昭和7年(1932)ですから、もちろん「銀河鉄道の夜」も「永訣の朝」も、賢治の脳髄から産み落とされた後のことです。

賢治がこのとき初めて足穂の作品をじっくり読んだとすると、彼はいくぶん微妙な思いを抱きつつ、「稲垣さん、分がる、分がるど…」と独りごちたんではないでしょうか。

足穂が読んだ賢治 ― 2013年03月20日 16時39分11秒

2月24日の記事(http://mononoke.asablo.jp/blog/2013/02/24/6728939)で、足穂が戦後になって(たぶん昭和23年)、賢治作品を初めて読んだこと、そして「銀河鉄道の夜」に賛辞を惜しまなかったことを書きました。

そこで触れたように、足穂が賢治を読んだのは、雑誌編集者(当時)の草下英明氏の勧めによるもので、草下氏が自分の「十字屋版」宮沢賢治全集を足穂に貸し与えたのだと推測されます。

そこで触れたように、足穂が賢治を読んだのは、雑誌編集者(当時)の草下英明氏の勧めによるもので、草下氏が自分の「十字屋版」宮沢賢治全集を足穂に貸し与えたのだと推測されます。

足穂が読んだ賢治作品はどんな姿かたちをしていたのか…という単純な好奇心から、昔の「十字屋版」全集を探してみました。もちろん全巻揃えればベストですが、お金も場所もないので、今回買ったのは第3巻(童話・寓話編)と別巻(雑編)だけです。

(↑「十字屋版全集」第3巻の外箱と中身。↓は箱裏のイラスト。)

厳密にいうと、草下氏が持っていたのは昭和21~23年に出た第2版で、上の写真は昭和28年に出た第3版なので、ちょっとブックデザインが異なる可能性もあります。でも、昭和19年に出た別巻(初版)もデザインは一緒なので、きっと第2版も同じでしょう。

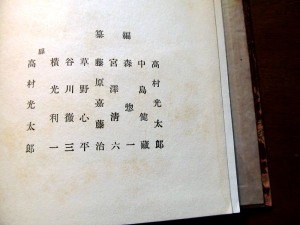

(高村光太郎を筆頭にする編者の名前。)

そして、これぞ足穂が読んだ「銀河鉄道の夜」の冒頭第1ページです。彼はこういう文字面のものを、早大近くのアパートに籠居して読みふけったわけです。

★

上の写真は目次の一部。この巻には賢治の主要な童話作品が、ほぼ収められています。足穂は、この中で最もいいのが「銀河鉄道の夜」で、次点が「風の又三郎」だ…というようなことを後に書いています。

今これを書きながら思うのですが、足穂が「銀河鉄道の夜」に惚れこんだのは、その文学的価値以上に、それがすぐれて“足穂的”だったからではないでしょうか。

思うに、「銀河鉄道の夜」は賢治の代表作といわれながら、実は他の賢治作品とは少なからず趣を異にしています。

動物や植物が口をきいたり…という、おとぎ話的設定を一切排除していますし、二人の少年を共同主人公とするのも変わっています。そして、この星を愛する二人の間に流れるのは、あえて言えば同性愛的感情と嫉妬であり、彼らはそうした思いを抱えながら、ひたすら暗い闇の中を旅していきます。その途中で、ふと少女が現れて、少年たちの関係に波風を立てるというのも、あまり賢治らしからぬ趣向です。

そういうふうに、物語の要素や背景をばらして考えると、「銀河鉄道の夜」は、足穂が少年時代の思い出に取材して書いた、一連の「神戸もの」と呼ばれる作品群と重なる点が多い気がします。

「賢治さん、分かる、分かるで…」と、足穂はアパートで独りごちていたのかも。

★

以前も書いたように、十字屋版には現行版には出てこないブルカニロ博士が登場します。

ブルカニロ博士は、銀河鉄道全体を統御し、ジョバンニとカンパネルラの旅を陰から逐一観察していた謎の人物。その存在は、作品全体を捻じ曲げるだけのパワーを秘めているので、賢治もそこに危ういものを感じたのか、改稿の際に自らの手で抹殺しています。

しかし、依然として気になる人物であることは確かです。

時計屋の主人は博士が世を忍ぶ仮の姿である…とか、博士は時空を超えて現われた未来のジョバンニだった…とか、かつて自分なりにいろいろ空想したことがあります。

ジョバンニが見た世界…大きな星座の図(10) ― 2013年03月06日 20時04分41秒

(昨日のつづき)

(この星図には5等星まで表現されています。1等星は輝く金色。)

この星図、極彩色の星座絵が描かれているわけでもなく、どちらかと言えば地味な表情ですし、星図史においても傍流なのか、星図の解説書で取り上げられているのを見た記憶がありません。しかし、このいぶし銀のような魅力をたたえた大判星図こそ、19世紀後半のスマートな美意識に裏打ちされた傑作であると、今でも信じています。

この星図、極彩色の星座絵が描かれているわけでもなく、どちらかと言えば地味な表情ですし、星図史においても傍流なのか、星図の解説書で取り上げられているのを見た記憶がありません。しかし、このいぶし銀のような魅力をたたえた大判星図こそ、19世紀後半のスマートな美意識に裏打ちされた傑作であると、今でも信じています。

(石版刷りの繊細な銀河)

この濃紺の星図をバックにしたら、金色の望遠鏡も、アスパラガスの若緑も、きらきら光る宝石類も、さぞ映えるだろうと思うのですが、ただ一つ残念なのは、ジョバンニが目を奪われた肝心要の星座絵が視認しにくいこと。

この濃紺の星図をバックにしたら、金色の望遠鏡も、アスパラガスの若緑も、きらきら光る宝石類も、さぞ映えるだろうと思うのですが、ただ一つ残念なのは、ジョバンニが目を奪われた肝心要の星座絵が視認しにくいこと。

(星座名は欄外に表記)

それさえなければ、これを時計屋の店先に飾って何の不都合もないのですが、紆余曲折の末に最有力候補はバッカー天球図に決めて、このシリーズはその到着を待って終結にする予定です。

それさえなければ、これを時計屋の店先に飾って何の不都合もないのですが、紆余曲折の末に最有力候補はバッカー天球図に決めて、このシリーズはその到着を待って終結にする予定です。

最近のコメント