10月の星の句、星の歌 ― 2018年10月14日 14時32分01秒

10月14日付けの 『朝日俳壇・歌壇』 より。(以下敬称略。句切れは引用者)

(大串 章 選)

●銀漢や 小さき星の核兵器 (いわき市)馬目 空

天の川を振り仰ぎ、宇宙の大きさを思うとき、多くの人の胸に去来するであろう思い。

人間はおそらく過去幾百世代にもわたって、無限に広がる夜空を前に、人間の卑小さを感じ、人はなぜ生まれ、なぜ相争うのか、自問自答を繰り返してきたことでしょう。

とはいえ、人は今や銀河の一粒一粒が核の炎で燃えていることを知っているし、自らの内に燃える修羅の炎が、遺伝的にプログラムされたものであることも理解しつつあります。そこに一縷の望みがなくもありません。この句に込められた思いが、人間の遠い過去の記憶となる日が、早く来ることを願わずにはいられません。

とはいえ、人が己の闘争心を制御する術を、今後仮に身に着けたとしても、宇宙を前にして感じる深い戦(おのの)きの感情は、いささかも変わらないかもしれません。

★

(同)

●高原に星月夜 地に街明り (茅ヶ崎市)村上芳江

一読、平板な句だと感じました。

しかし、作者はいったい今高原にいるのか、それとも街にいるのか…と考え出したら、いささか謎めいた句と感じられてきました。もちろん、単純に「街を見下ろす高原に来ているのだ」というのが正解かもしれません。

ただ、私なりに想像をたくましくすると、作者は高原にあって街を思い、街にあって高原を思うという、二つのリアルな経験を、今この瞬間に重ね合わせて、この句を詠まれたような気がします。だとすれば、現実の作者が今高原にいても、街中にいても、この句は成り立つことになります。

<自然と人間の対比>という意味では、先の句と同工ですが、作者は星月夜の荘厳な美に打たれると同時に、街明りの人間臭さにもどこか惹かれている感じがあって、何となくホッとできる句でもあります。

★

(永田和宏 選)

●理学部を一応出ました 信州の月はたしかに大きいのです (長野市)原田りえ子

一読笑みがこぼれる歌。

これはもはや反論を許さない歌ですね。

「月の錯視」とか何とか、そういう理屈を一切抜きにして、信州の月はたしかに大きいのです。それはもう確かなことです。

★

(江戸前期の百科全書、『倭漢三才図会』より「天河」の項。

後段では、西洋天文学の漢訳書『天経或問』を引きつつ、天の川が望遠鏡で覗くと小さな星の集まりであることを教えています。そうした天文知識が、専門の学者のみならず、市井の知識人にもよく知られていた…というのが、近世の近世たる所以でしょう。)

スターチャイルド ― 2018年07月02日 21時24分46秒

「人は死ぬとお星さまになる」とよく言います。

あるいは、天の川は死者の霊が通う道だという伝承が、インドネシアや北米先住民の間にあることが、出雲晶子さんの『星の文化史事典』には書かれています。きっと探せば、他にも類例はあるでしょう。賢治の銀河鉄道も、まさに死者を運ぶ乗り物でした。

夜の世界が死者の世界ならば、そこに輝く星たちは、すなわち死者の霊に他ならない…というのは、ごく自然な発想だと思います。

★

その一方で、人は運命(さだめ)の星の下に生まれ、星の影響力を受けながら生を送るという観念も広く見られます。そして、赤ん坊は天の川を通って、この世にやってくるというアイデアも…。

そのことに、ふと気づいたのは、これまた1枚の絵葉書を見たからです。

星の流れの中を、気球を操りながらやってくる一人の陽気な赤ん坊。

その下には、「愛しい私の〔グラディス・ルイーズ〕は、本日、天の川からご到着。早く会いに来てね。〔ミセスR.C.H.〕より。」とあります。(カッコの中は手書きになっていて、子どもの誕生を知らせる、こうした出来合いの葉書が、当時はポピュラーだったことが窺えます。)

裏面には、1910年のシカゴの消印と、「今朝午前12時半、可愛い女の子が誕生。母子ともに健康。君の兄ロルフより」という(一部読み取れませんが、たぶんそんなような)文句が書かれています

★

夜空にかかる天の川を、生の源と見るか、死への架け橋と見るか。

対立するようでいて、これは見た目ほど対立した考えでもないのでしょう。そこにあるのは、生と死の本質的近しさであり、天の川を通って、生者と死者は絶えず往還可能なのだ…という観念です。これは宗教の如何を問わず、人間精神の古層に刻まれたイメージではないかと、まあ、あまり軽々に言ってもいけませんが、空を横切る不思議な帯を見ていると、たしかにそんな気がしてきます。

土星堂だより ― 2017年08月17日 21時25分45秒

鳴り物入りでスタートした土星堂活版舎ですが、ご多分に漏れず、昨今の出版不況で、経営難にあえいでいます。しかも、会社の印刷技術がちっとも向上しないせいで、かしわばやし方面からも注文がさっぱり入りません。

それでも、時には新たに印刷ブロックを買い足して、顧客のニーズに応えようと努力はしているのです。

最近も、紙面を華やかに彩る銀河の飾罫を導入しました。

(何となく星条旗っぽいのは、アメリカで使われていたせいかも。)

これさえあれば、美しい星の詞がいっそう美しくなること疑いなしです。

それなのに、なぜ?…と、活版舎のあるじは、今日も窓から首を伸ばして、お客が来るのを日がな待っているのです。

★

今回使用したインクは、星の詞に最適の(株)ツキネコ製 「ミッドナイト・ブルー」。

月遅れの七夕に寄せて:七夕和歌集(後編) ― 2017年07月30日 08時11分42秒

ちょっと我ながら大胆過ぎる気がしないでもないですが、古今の七夕の歌を眺めての感想は、「七夕の歌に名歌なし」というものです。

七夕の歌は様式化が著しく、「年に一度の出逢いに焦がれる心」とか、「後朝の別れの恨めしさ」とか、やれ鵲(かささぎ)の橋がどうしたとか、ごく少数のパターンの中で、延々と類歌が作られ続け、しかもほとんど机上の空想歌ですから、これでは退屈な歌ばかり出来ても止むを得ません。

もっとも、これは文学において独創性を重んじる、現代の目で見るからそう思えるのであって、古人は詩歌の様式美とか、本歌取りの機知なんかを、もっと重視していたでしょうし、要は「名歌」の基準そのものが、時代とともに変ってしまった…という事情もあるのでしょう。

★

奈良、平安、鎌倉―。

そんな遠い昔の人が、確かにその目で見た星の輝き、夜空の色。それが眼前に迫るような歌、すなわち天の川の美しさを素直に詠んだ叙景歌が、私にとっての名歌です。

上記のとおり、七夕の歌にそういう歌は少ないのですが、そんな中で目に付いた歌を書き抜いてみます(改行と分かち書き、及び〔 〕内はいずれも引用者)。

★

さよふけて 天の川をそ 出て見る

おもふさまなる くもやわたると (拾遺和歌集/よみ人しらす)

おもふさまなる くもやわたると (拾遺和歌集/よみ人しらす)

気まぐれな雲が空にかかっていないか、夜更けにつと天の川を見に屋外に出た…というだけの歌に過ぎませんが、そのさりげなさが、むしろこの歌にリアリティを与えています。

曇り空に対する懸念。

それを払拭するかのように、鮮やかに光る銀河。

それを目にした作者の驚き、安堵、喜び…

そんな心理を裡にひそませつつ、初秋の涼しい空の色と、白く煙る銀河をイメージさせる、良い歌だと感じました。

★

くもまより ほし合のそらを 見わたせハ

しつ心なき 天の川なミ (新古今和歌集/祭主輔親)

しつ心なき 天の川なミ (新古今和歌集/祭主輔親)

前掲歌と同じく、天の川の印象を素直に詠んだ歌。織姫・彦星の人間臭いドラマよりも、天の川そのものを主役に据えた点に特徴があります。

描かれたのは「雲間の銀河」です。大気上層の状態によるのか、星々がチラチラと「静心なく」またたき、天の川が波立つように感じられた―という叙景が美しいです。

★

ひこほしの 行あふかけ〔影〕を うつしつゝ

たらひの水や あまの河なミ (正治院御百種/藤原朝臣範光)

たらひの水や あまの河なミ (正治院御百種/藤原朝臣範光)

これは風俗史的に面白い歌です。七夕の晩、たらいに張った水に牽牛・織女を映して、二星の行き合いを見守るというのは、江戸時代の絵でよく見ますが、その起こりは江戸よりはるか昔に遡るようです。

(伊東深水画、「銀河祭り」(1946)の絵葉書)

「澄んだ水に映る星影」というのが、清らかなイメージを喚起しますが、水鏡に星が映るぐらいですから、昔はよっぽど空が暗く、星が明るかったのでしょう。

★

ちょっと毛色の変わったところでは、下の歌は、その着想において光っています。

天河 これやなか〔流〕れの 末ならん

空より落る 布引の滝 (金葉和歌集/よみ人しらす)

空より落る 布引の滝 (金葉和歌集/よみ人しらす)

「布引の滝」は、今の新神戸駅の近くにある名滝で、古くからの歌枕。

どうどうと音を立てるこの瀑布は、天の川の遥かな末流である…と想像の翼を広げています。

(一昨年、神戸を訪れたときに見た布引の滝)

中国には、黄河をさかのぼると銀河に達するという観念があったことを、以前書きましたが(http://mononoke.asablo.jp/blog/2011/06/16/)、あるいはそれに影響されたのかもしれません。しかし、発想は似通っていても、彼方の悠然たる大河に対し、冷たいしぶきを上げる滝を持ってきたところに、両者の風土の違いがよく出ています。

これは都人の机上の作だと思いますが、それだけにとどまらない、幻想味の濃い、鮮烈な良い歌です。

★

…こんなふうに挙げていくと、「名歌なし」と言いながら、結構な数の歌を挙げることになってしまうので、最後に本当のメモを書き付けておきます。

これも以前の話題ですが(http://mononoke.asablo.jp/blog/2015/07/07/)、『銀河鉄道の夜』に登場する、銀河のほとりに群生するススキの原に関連して、そのイメージは賢治以前から、日本の文芸の世界に伝わってきたものと推測したことがあります。

そのときは、江戸時代の短冊一枚からそう思ったのですが、『七夕和歌集』に他の類例を見付けたので、ここに挙げておきます。

七夕の 行あひになひく 初おはな〔尾花〕

こよひはかりや 手枕にせん (新続古今和哥集/前大納言為定)

こよひはかりや 手枕にせん (新続古今和哥集/前大納言為定)

手枕は共寝の謂い。いかにも艶なる歌です。

世界は渦巻く ― 2017年05月20日 17時32分12秒

彼は例によってもじゃもじゃの頭を掻きながら、ぼそぼそ呟いた。

「そう、銀河全体のことを考えれば、地球という微粒子上の、さらに小さな一区画で何が起ころうが、あまり大した問題ではないんですよ。」

私が何か言いたそうにするのを見て、彼は続けた。

「ただ問題はね、うなりを上げて旋回する巨大な銀河よりも、コップの中の嵐の方が、コップの中の住人にとっては、はるかに大きな影響を及ぼすってことです。」

(この銀河模型については、http://mononoke.asablo.jp/blog/2010/06/16/5167091 を参照)

「それに―」と、彼はここで少し遠くを見るような目をした。

「このちっぽけなコップでも、そこに含まれる点の数は不可算無限であり、銀河どころか宇宙全体に含まれる点の数とも等しいのですよ。ええ、別に比喩的な意味じゃなしに、あなたが今手にしているコップ、そのコップでも同じことです。コップの中には嵐も吹くし、宇宙全体をすっぽり収めることだってできる。」

「なるほど。たかがコップ、されどコップってわけですか。」

「ええ、コップを侮っちゃいけません。」

★

…というようなことを考えたのは、一昨日、天文学史のメーリングリストで、銀河系を相手にした、ある天文学者の政治信条に関する投稿を目にしたからです。

話題の主は20世紀前半に活躍した、オランダのアントン・パンネクーク。

その投稿は、「このリストメンバーの中には、興味を持たれる方もおありでしょうから…」という書き出しで、以下のページにリンクを張っていました。

■チャオカン・タイ(著)

「急進左派と銀河系: アントン・パンネクークにおける科学的価値と社会主義的価値との結びつき」 (Left Radicalism and the Milky Way: Connecting the Scientific and Socialist Virtues of Anton Pannekoek)

「急進左派と銀河系: アントン・パンネクークにおける科学的価値と社会主義的価値との結びつき」 (Left Radicalism and the Milky Way: Connecting the Scientific and Socialist Virtues of Anton Pannekoek)

リンク先には学術論文のアブストラクトが掲載されており、学術関係者ならばその先も読みにいけるはずですが、私が読んだのはアブストラクトだけです。その内容を適当訳すると、

「アントン・パンネクーク(Anton Pannekoek, 1873-1960)は、有力なマルクス主義者であり、且つ革新的な天文学者だった。本稿では、天の川の見え方や、銀河系内部における恒星の統計学的分布を表現するために、彼が開発した様々な革新的手法を、認識論的価値(epistemic virtues)という枠組みを用いて分析する。それによって、彼の天文学研究が持つユニークな側面が強調されるばかりでなく、そうした側面と、彼が背負っているマルクス主義急進左派という看板との関係も明らかになるだろう。

パンネクークの天文学的手法のきわめて重要な特徴は、天文学者が果たすべき能動的役割だった。天文学者は、天の川の外見的特徴に適合するように、データをまとめ上げる直感的な能力を求められると同時に、個人的経験や銀河系の形状に関する理論的予想の影響を避けねばならなかった。

この手法により、彼はカプタイン宇宙モデル〔我々の銀河系は、直径約 4万光年で、太陽は銀河系の中心近くにあるとする説〕に否定的な結果を導き出し、代わりにハーロー・シャプレーの大銀河系説〔同じく直径約30万光年で、太陽は銀河系の中心から遠く離れているとする説〕を支持する証拠を見つけた、オランダで最初の天文学者となった。

パンネクークの天文学的手法のきわめて重要な特徴は、天文学者が果たすべき能動的役割だった。天文学者は、天の川の外見的特徴に適合するように、データをまとめ上げる直感的な能力を求められると同時に、個人的経験や銀河系の形状に関する理論的予想の影響を避けねばならなかった。

この手法により、彼はカプタイン宇宙モデル〔我々の銀河系は、直径約 4万光年で、太陽は銀河系の中心近くにあるとする説〕に否定的な結果を導き出し、代わりにハーロー・シャプレーの大銀河系説〔同じく直径約30万光年で、太陽は銀河系の中心から遠く離れているとする説〕を支持する証拠を見つけた、オランダで最初の天文学者となった。

本稿では、まずパンネクークのマルクス主義哲学を検討し、彼の天文学的手法と史的唯物論に対する解釈は、いずれも人間精神に対する彼独自の理解を、光学的に応用すべく発展させた方略と見なしうることを論じる。」

どうも、これだけだと要領を得ないところもありますが、タイ博士によれば、パンネクークの中では、その研究活動と政治的信条が、密接不可分に結びついていたようです。

★

銀河系の研究者といえば、常に広大な宇宙に心を浮遊させて、地上のことなど眼中にないんじゃないか…といえば、決してそんなことはなくて、中には積極的に政治にコミットした人もいました。もちろん、パンネクークのように、それがマルキシズムである必然性はありません。急進右派に向う人もいれば、中道に向う人もいるでしょう。

まあ、別にマルキストでもない「天文古玩」の管理人が、パンネクークを引き合いに出して力み返っても、いささか滑稽な感は否めないんですが、いずれにしても我々は(専門家も素人も)銀河の渦と同時に、コップの中の渦から逃れることはできませんし、両方に等しく関心を持って生きるのが自然ではなかろうかと思います。

乳酪の道 ― 2017年02月15日 07時12分27秒

ポスタースタンプといえば、こんな品もあります。

年代ははっきりしませんが、雰囲気としてはこれも1920~30年代のものでしょう。

天の川は、空に乳が流れた跡だ…というのは、いにしえよりの見方で、そこから英語の「ミルキーウェイ」の称も生まれたわけですが、上のカードは、これを乳ならぬバターの道と見立てている――あるいは、天上から滴り落ちた乳が、地上にバターの道を描いている様を描いています。

(夜空にかかる「CUE BRAND」の文字。バターの商標でしょうが、詳細不明)

ここでバターを持ち出したのは、もちろんバターメーカーの商業主義のなせる業でしょうし、乳に比べていささか雅に欠けるきらいはありますけれど、夜空を虎たちがぐるぐる回る姿や、天上からパンケーキの焼ける匂いが漂ってくるところを思い浮かべると、少し心が温かくなります。

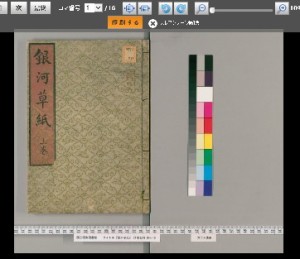

銀河草紙(後編) ― 2016年09月22日 13時51分39秒

実は、昨日の文章にはウソが1つまじっています。

昨日は、あたかも『銀河草紙』の存在を知ってから、その現物を探し始めたように書きましたが、実際には古書店で現物を目にしてから、その関連情報を求め、その延長で国会図書館や大阪市立科学館のページに行き当たったのでした。

ですから、探すのには何の苦労もなくて、唯一の苦労は懐の問題だけです。

★

古書店で売っていたのは、中巻のみの端本でしたが、京大にだって上巻しかないのですから、私にとっては十分すぎる品です。

(題箋は下半分が欠)

そして中巻には、あの「天の川の条」が含まれているので、三巻の中でどれか一つ選べと言われたら、やっぱり中巻を取ると思います。

★

それにしても、七夕とはつくづく多義的な祭です。

それは織女=天女からの連想で、羽衣伝承と結びつき、

「七夕踊り」と盆踊りの類縁性に見られるように、盆の習俗とも結びついています。

そもそも七夕は、夏と秋の交代の時期の行事として、6月晦日の夏越(なごし)の祓から、7月中旬の盆行事まで続く一連の祭事に組み込まれたもので、本来は、歳送り・歳迎えの新年行事と対になるものです。

そこには笹流しに見られる祓えの要素もあり、7月7日を「七日盆」と称する土地もあるように、祖霊の魂祀りの要素もあり、そうした古俗に中国伝来の乞巧奠の性格が加わって、今のような七夕が成立した…というのが、平均的な七夕理解でしょう。

(冒頭二首。「年毎に逢ふとはすれど棚ばたの 寝る夜の数ぞ少なかりける」、「浅からぬ契りとぞ思ふ天の川 逢ふ瀬は年に一夜なれども」)

そして、古来多くの人が地上の男女の機微を天上に投影し、和歌を詠み、星に願いを捧げ、ますます陰影に富んだ行事として発展し、伝承されてきました。

★

現在では、幼稚園や保育園で短冊を書いたり、折り紙で飾りを作ったりする日に矮小化されている観もありますが、歳を重ねた今、たなばたの陰影に今ひとたび目を向けてみばや…と思ったりします。

銀河草紙(前編) ― 2016年09月21日 06時39分49秒

台風一過。

彼岸の中日を前に、秋冷の気が辺りに満ちています。

彼岸の中日を前に、秋冷の気が辺りに満ちています。

おととい耳にしたツクツクボウシが、おそらく今年最後の蝉でしょう。はたして彼は伴侶を得ることができたのかどうか。伴侶どころか、彼は自分以外の蝉の存在をまったく知らずに、一生を終えたかもしれません。思えば何と孤独な生でしょう。

★

さて、話題を星に戻して続けます。

『銀河草紙』 ―― そんな美しいタイトルの本があることをご存知でしたか?

それは正真正銘の江戸時代の本で、しかも黄表紙や洒落本なんぞでなく、七夕習俗について真面目に綴った本なのですから、興味深いことこの上ないです。

それは正真正銘の江戸時代の本で、しかも黄表紙や洒落本なんぞでなく、七夕習俗について真面目に綴った本なのですから、興味深いことこの上ないです。

著者は池田東籬(いけだとうり、1788-1857)、画工は菱川清春(1808-1877)。京都の書肆・大文字屋得五郎らが版元となって、天保6年(1835)に出た本です。

この本の存在を知ったのは、つい最近のことです。

でも検索したら、大阪市立科学館では、2011年から七夕関連のプラネタリウム番組の中でこの本を紹介しており、現物の展示も行われている由。

★

気になるその内容ですが、幸いなことに、この本は国会図書館のデジタルコレクションで、全頁カラー画像で見ることができます(http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2608095)。

今、巻ごとの章題を挙げれば、上巻は、「二星(じせい)相値(あひあふ)の説」、「乞巧奠の条」。中巻は、「天の川の条」、「鵲(かささぎ)の橋の条」、「梶の葉の条」、「願の糸の条」、「芋の葉の露の条」、「笹流しの条」。そして下巻は、「七夕といえる条」、「七日佳節の条」、「素麺を祝ふ条」、「星に小袖をかすといふ条」…となっています。

天文趣味の観点からは、中巻の「天の川の条」が、真っ先に気になるところです。

では、と目を凝らすと、

では、と目を凝らすと、

「天の川は水気の精とも、金気の集まる処にして秋の気であるとも〔※〕、あるいは『遠望鏡(えんぼうきょう)』とかいうもので覗くと、小さな星が集まっているのが鮮やかに見えるともいう」

…という記述があって、当時すでに「天の川は星の集まりだ」という知識が、かなり行き渡っていたらしいのが、目を惹きます。(※なお、中国古来の五行説では、「木火土金水(もっかどこんすい)」の五要素を四季と関連付けて、「金」を秋に当てました。)

とはいえ、著者・東籬は、

「自分は『天の学び』〔天文学の意?〕に暗いので、どれが正しいのかは分からないが、天の川は夏の終わりごろから見え始め、冬になると見えなくなってしまうことからすると、『秋気の集まったもの』という説が、もっとも妥当ではなかろうか…」

と自説を述べており、江戸の平均的知識人の理解の限界も、同時に示しています。

★

ときに、この素敵な本はかなりの稀本です。

全3巻を所蔵するのは、国会図書館と京都府立総合資料館のみで、あとは京大に1冊(上巻のみ)あるそうですが、他は皆目わかりません。

全3巻を所蔵するのは、国会図書館と京都府立総合資料館のみで、あとは京大に1冊(上巻のみ)あるそうですが、他は皆目わかりません。

まあ、鮮明な画像をいつでも見られるので、現物はなくてもいいようなものですが、モノ好きとしてはそれでは物足りません。いくら部屋が濁ろうが、飽和しようが、やっぱりこれは探す価値がある…という辺りの顛末を記します。

(この項つづく)

かささぎの橋を越えて ― 2016年07月07日 06時46分12秒

今日は七夕。

旧暦の7月7日といえば、新暦の8月中旬にかかる頃合いですから、ちょうど夏と秋が入れ替わる時期です。七夕は新旧の季節感が大きくずれる行事のひとつで、現代ではこれから夏本番ですが、俳句の世界では立派な秋の季語。

旧暦の7月7日といえば、新暦の8月中旬にかかる頃合いですから、ちょうど夏と秋が入れ替わる時期です。七夕は新旧の季節感が大きくずれる行事のひとつで、現代ではこれから夏本番ですが、俳句の世界では立派な秋の季語。

★

以下、『銀河鉄道の夜』より、「九、ジョバンニの切符」の一節。

「まあ、あの烏。」 カムパネルラのとなりのかおると呼ばれた女の子が叫びました。

「からすでない。みんなかささぎだ。」 カムパネルラがまた何気なく叱るように叫びましたので、ジョバンニはまた思わず笑い、女の子はきまり悪そうにしました。まったく河原の青じろいあかりの上に、黒い鳥がたくさんたくさんいっぱいに列になってとまってじっと川の微光を受けているのでした。

「かささぎですねえ、頭のうしろのとこに毛がぴんと延びてますから。」 青年はとりなすように云いました。

「からすでない。みんなかささぎだ。」 カムパネルラがまた何気なく叱るように叫びましたので、ジョバンニはまた思わず笑い、女の子はきまり悪そうにしました。まったく河原の青じろいあかりの上に、黒い鳥がたくさんたくさんいっぱいに列になってとまってじっと川の微光を受けているのでした。

「かささぎですねえ、頭のうしろのとこに毛がぴんと延びてますから。」 青年はとりなすように云いました。

ここにカササギが出てくるのは、もちろん銀河と鵲(カササギ)の故事――すなわち、七夕の晩には、鵲が翼を並べて天の川に橋をかけ、そこを織姫が渡って彦星に会いに行く(あるいはその逆)という、中国の伝承にちなむものでしょう(古くは漢代の「淮南子(えなんじ)」に、その記述がある由)。

そんなことに思いを馳せつつ、今日はムードだけでも涼し気な品を載せます。

★

七夕の茶事で用いられる香合(こうごう)。

夜光貝の銀河と、金蒔絵の鵲を取り合わせた可憐なデザインです。

夜光貝の銀河と、金蒔絵の鵲を取り合わせた可憐なデザインです。

香合は香を容れるための容器で、浅い身と蓋に分れます。

銀河のほとりには、織姫の坐すこと座が輝き、

その対岸に、牽牛(彦星)の住むわし座が羽を広げています。

そして、両者の間を縫うように、漆黒の空で鳴き交わす鵲たち。

★

お茶道具といっても、通販で扱っている普及品ですから、価格はまあそれなりです。

でも、このデザインはなかなか素敵だと思いました。(産地は石川県、いわゆる加賀蒔絵の品です。)

-----------------------------------------

▼閑語 (ブログ内ブログ)

異国であまたの邦人が殺されようと、

いくら政府の要人や、その取り巻きが

破廉恥なことや、悪辣なことや、愚昧なことを

言ったり、やったり、隠したりしても、

我が同胞は少しも慌てず騒がず、常に泰然自若としている。

まことニッポン人こそ、世界に冠たる忠勇無双の国民なり。

頼もしいことこの上なし。

いくら政府の要人や、その取り巻きが

破廉恥なことや、悪辣なことや、愚昧なことを

言ったり、やったり、隠したりしても、

我が同胞は少しも慌てず騒がず、常に泰然自若としている。

まことニッポン人こそ、世界に冠たる忠勇無双の国民なり。

頼もしいことこの上なし。

…と、憎まれ口のひとつも叩きたくなる昨今です。

「天文古玩」と称して、ひどく呑気なことを書き連ねながら、今の状況を前にして、少なからず心を曇らせています。

「天文古玩」と称して、ひどく呑気なことを書き連ねながら、今の状況を前にして、少なからず心を曇らせています。

そして、私は現政権と心中する気も無ければ、その危険な実験を温かく見守る気もありません。私の答は、はっきりとノーです。

★

おそらく、こういう物言いに反発を感じる人は、確実に何割かいらっしゃるでしょう。

政治の話なら、よそでやってくれ…というわけです。

政治の話なら、よそでやってくれ…というわけです。

たぶんこういう場合、ブログにしてもSNSにしても、多くの人は内容に応じて別アカウントを取得して、趣味なら趣味、政治なら政治と、切り分けて発言や行動をされているように想像します。それは社会生活をスムーズならしめる賢い振る舞いであり、他者への配慮でもあるのでしょう。

しかし、私にはそれが現代を広く覆う病理、「人格の解離」の大規模な実践に見えてしかたがないのです。

ついさっきまで悲しいニュースを、いかにも悲し気に読み上げていたアナウンサーが、次の瞬間、一転してにこやかな表情で、「さて次はスポーツです。テニスのウィンブルドン2日目…」と言うのを見ると、私はとっさに「この人は病んでいる」と感じます。もちろん、アナウンサーは職業上、悲し気な顔や、晴れやかな顔を作っているに過ぎないので、それを見ている方が、アナウンサーと一緒に気持ちを切り替えているなら、むしろ病んでいるのは視聴者の方でしょう。

チャンネルを替えるように、感情や思考の流れをパッパッと切り替えられるとしたら、その人の統一された「本当の自分」はいったいどこにあるのだろう…と不思議に思います。いや、その人は果たして本当に何かを感じたり、考えたりすることができているのだろうか…とすら思います。

★

自分が正しいことを書いている自信は全然なくて、明日になったらまた違う感想を持つかもしれません。しかし、今はぜひ言っておきたい気がして、あえて書きました。

いずれにしても、私の中では「天文古玩」的な世界と、政治的角逐が生じている現実世界とは地続きで、そこに境界はありません。それは1つの全体です。(…と大見得を切りましたが、以前は正反対のことを書いた記憶もあり、あまり信用してはいけません。それこそがネットリテラシーです。)

天の川原にゆれる薄 ― 2015年07月07日 22時14分16秒

今宵は七夕。

セオリー通り、今年も雲が一面空を覆っていますが、天上では人々の好奇の目を避けて、二星がゆっくり逢瀬を楽しんでいることでしょう。

セオリー通り、今年も雲が一面空を覆っていますが、天上では人々の好奇の目を避けて、二星がゆっくり逢瀬を楽しんでいることでしょう。

七夕にちなみ、今日は和の風情を出して、1枚の短冊を載せます。

詠題は「七夕草花」。

「ひさかたの 天の川原の初尾花 まねくかひある こよひなりけり」

薄の穂が風になびくことを、人が手招きする様になぞらえて「招く」と表現します。

七夕の夜、天上では薄の若穂が涼しく揺れ、地上では嬉しくも大事な客人をこうして迎えることができた…という挨拶の歌でしょう。

七夕の夜、天上では薄の若穂が涼しく揺れ、地上では嬉しくも大事な客人をこうして迎えることができた…という挨拶の歌でしょう。

作者は、植松茂岳(うえまつしげおか、寛政6年-明治9/1794-1876)。

尾張藩校で長く講じた、名古屋の国学者・歌人です。

尾張藩校で長く講じた、名古屋の国学者・歌人です。

この茂岳の名が天文学史の本にも顔を出すのは、彼には国学の立場から天文学を論じた『天説弁』(文化13/1816)という著書があるからです。

これに対し、同じ国学の立場から、平田篤胤は『天説弁々』という反論の書を出し、茂岳はそれに応えて『天説弁々の弁』という再反論の書を出した…と聞くと、あまりにもベンベンしすぎて笑ってしまいますが、「これらの書物は平田篤胤派と、本居大平派の古道学者両派の言葉の上の論争で、天文学の立場から見れば、これという価値を見出すことはできないものと考えられるので、これ以上立入らない」と、識者はあっさり切り捨ているため、肝心の中身はよく分かりません。(引用は、渡辺敏夫氏の『近世日本天文学史(上)』より)

★

その内容はともかく、星に心を寄せた、この風雅な国学者の歌を読んで、まっさきに思い浮かべたのは、「銀河鉄道の夜」の以下のシーンです。

「〔…〕おや、あの河原は月夜だろうか。」

そっちを見ますと、青白く光る銀河の岸に、銀いろの空のすすきが、もうまるでいちめん、風にさらさらさらさら、ゆられてうごいて、波を立てているのでした。

「月夜でないよ。銀河だから光るんだよ。」ジョバンニは云いながら、まるではね上りたいくらい愉快になって、足をこつこつ鳴らし、窓から顔を出して、高く高く星めぐりの口笛を吹ふきながら一生けん命延びあがって、その天の川の水を、見きわめようとしましたが、はじめはどうしてもそれが、はっきりしませんでした。けれどもだんだん気をつけて見ると、そのきれいな水は、ガラスよりも水素よりもすきとおって〔…以下略…〕

(『銀河鉄道の夜』、「六、銀河ステーション」より)

そっちを見ますと、青白く光る銀河の岸に、銀いろの空のすすきが、もうまるでいちめん、風にさらさらさらさら、ゆられてうごいて、波を立てているのでした。

「月夜でないよ。銀河だから光るんだよ。」ジョバンニは云いながら、まるではね上りたいくらい愉快になって、足をこつこつ鳴らし、窓から顔を出して、高く高く星めぐりの口笛を吹ふきながら一生けん命延びあがって、その天の川の水を、見きわめようとしましたが、はじめはどうしてもそれが、はっきりしませんでした。けれどもだんだん気をつけて見ると、そのきれいな水は、ガラスよりも水素よりもすきとおって〔…以下略…〕

(『銀河鉄道の夜』、「六、銀河ステーション」より)

銀河の川原には一面に薄が茂り、さらさらと風になびいている…

この美しいイメージは、賢治のはるか以前から、日本の文芸の世界に連綿と続いてきたらしいことを、茂岳の短冊を見て知りました。

この美しいイメージは、賢治のはるか以前から、日本の文芸の世界に連綿と続いてきたらしいことを、茂岳の短冊を見て知りました。

最近のコメント