月に祈る ― 2023年09月29日 11時14分36秒

今日は旧暦の8月15日、中秋の名月です。

幸いお天気も好いので、明るい月を眺められそうです。

上はお月見の古絵葉書(石版手彩色)。おそらく大正時代、1920年前後のもの。

月を待つ若い母親と二人の幼い兄弟。

キャプションが英語なので、これは日本風俗を紹介する外国人向けの品らしく、そのまんま実景というよりは、少し演出が入っているかもしれません。それでも100年前の八月十五夜に流れていた穏やかな空気を思い起こすには十分です。

冒頭、「AUGUST」が「AUAUST」になっているのはご愛嬌。続けて読むと、「8月15日の夜に月を観ることは古来の習慣である。そして15個の団子とさまざまな果物を月前に供える」といったことが書かれています。

★

この写真が穏やかであればあるほど、その後の苛烈な時代を、彼らがどう生きたか気になります。だいぶ時間軸がねじれている気もしますが、「どうか皆、無事であれかし…」と、今宵の月に向かって祈りたいと思います。

夜の真ん中で ― 2023年09月24日 08時27分11秒

月夜の幻灯というと、こんなのもあります。

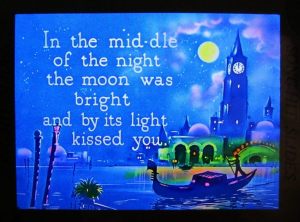

In The MIDDLE of the NIGHT 「夜の真ん中で」

世界が青い夜の底に沈む時。

夜会帰りなのでしょうか、パイプを口にした伊達男が、深夜0時を告げる時計塔と、か細い月をぼんやり眺めています。

ニューヨークの幻灯メーカー、Maurice Workstel 社が売り出した「ソングヒット・スライド」シリーズの1枚。これは当時の流行曲を歌詞入で紹介する体のもので、上に掲げたのは、Billy Rose 作詞、Walter Donaldson 作曲の「In the Middle of the Night」の冒頭部。この曲は1925年に発表されており、スライドもたぶん同時期のものでしょう。

(アメリカのAmazonで当時の楽譜が売られていました)

同曲の冒頭につづく1枚。こちらはヴェネツィアらしい異国の夜景です。

青紫の空。水面にきらきら反射する月明かり。そしてゴンドラの中では、きっと男女が睦言を交わしているのでしょう。

手元にはこの2枚しかありませんが、元はもっとたくさんあったはずで、歌詞のほうは

In the middle of the night,

the moon was bright,

and by its light I kissed you.

In the middle of a kiss

you sighed with bliss,

and whispered this "I missed you"

in the middle of a glance.....

the moon was bright,

and by its light I kissed you.

In the middle of a kiss

you sighed with bliss,

and whispered this "I missed you"

in the middle of a glance.....

と続くらしいです。いかにも甘い男女の曲ですね。

★

ときに上の2枚を比べると、月相が大きく異なります。

深夜の中天にかかるのは、当然2枚目のように満月であるべきで、1枚目のように夜明け前に顔を見せる「有明月」では変なのですが、これは孤独な男の心象風景…ということかもしれません。

月夜のドラマ ― 2023年09月22日 19時13分06秒

彼岸を迎え、夏ともしばしの別れです。

これからは秋の夜長を味わいつつ、本を読み、沈思するのが相応しい季節ですね。古風な言い方をすれば「灯火親しむの候」ですから、ここでは一枚の幻灯を眺めてみます。

木枠におさまった、おそらく19世紀後半の品。

これだけだと何だかわかりませんが、灯りに透かしてみると…

謎めいた湖畔(海辺?)の町と、それを見下ろす月が描かれています。

題して「THE SLEEPING CITY No.1」(眠れる町、第1景)。

No.1ということは、続きがあって、ここから何か物語が始まるのでしょうが、手元にはこれしかないので、それがどんな物語かはまるで分かりません。その謎めいた感じに惹かれて購入した1枚です。

ふと気づけば、幻灯が影を落とした白紙の上で、すでに不思議な物語は始まっているようでした。

再び小さな月の工芸品…「月と薄」 ― 2023年01月05日 18時33分21秒

話にはずみがついたので、もう一回話を続けます。

これまた小さな月の工芸品。左右は3.9cmほどで、人差し指の先にちょこんと乗るぐらいのサイズです。

月に薄の図で、三日月とススキの穂に金箔を置いたのが、渋い中にも華やかさを感じさせます。よく見るとススキの葉に小さな露が玉になっていて、こういうところが細工士の腕の見せ所。

これは「目貫(めぬき)」、つまり日本刀の柄(つか)を飾った金具で、昔の侍というのは、威張っているばかりでなく、なかなか風雅な面がありました。

月に薄の取り合わせは、お月見でもお馴染みですし、ふつうに秋の景色を描いたものとして、特段異とするには足りないんですが、実はこの目貫は2個1対で、もう一つはこういう図柄のものでした。

こちらは烏帽子に薄です。「これはいったい何だろう?」と、最初は首をひねりました。昨日の記事で「文化的約束事」ということを述べましたが、こういうのは要は判じ物で、分かる人にはパッと分かるけれども、分からない人にはさっぱりです。私もさっぱりの口だったんですが、ネットの力を借りて、ようやく腑に落ちました。

★

まず、ここに描かれているのは烏帽子ではなくて、「冠」だそうです。

正式には巻纓冠(けんえいかん)と呼ばれるもので、特に両耳のところに扇形に開いた馬の毛の飾り(老懸・おいかけ)が付いているのは、武官専用の冠であることを示しています。

そして、この冠の主は下の人物だと思います。

(在原業平像 狩野探幽筆『三十六歌仙額』)

在原業平(825-880)は歌人として有名なので、文人のイメージがありますが、その官職は右近衛権中将で、れっきとした武官です。したがって狩野探幽が業平を武官姿で描いたのは正確な描写で、彼は古来「在五中将(在原氏の五男で中将を務めた人)」の呼び名でも知られます。

そして業平といえば、『伊勢物語』です。中でもとりわけ有名な「東下り」と武蔵国でのエピソードが、この「薄と冠」の背景にはあります。したがって「月と薄」の方も、単なるお月見からの連想というよりは、和歌で名高い「武蔵野の月」(※)をモチーフにしたものであり、ここに共通するテーマは「武蔵野」です。

(「武蔵野図屏風」江戸時代、根津美術館蔵)

(※)たとえば源通方が詠んだ、「武蔵野は月の入るべき峯もなし 尾花が末にかかる白雲」(続古今和歌集所収)など。

★

何だかしち面倒くさい気もしますが、文芸的伝統の本質とは、幾重にも重層的な「本歌取り」の連続にほかならず、そうした伝統の末に、次のような表現も生まれたような気がします。

「そうだ。おや、あの河原は月夜だろうか。」

そっちを見ますと、青白く光る銀河の岸に、銀いろの空のすすきが、もうまるでいちめん、風にさらさらさらさら、ゆられてうごいて、波を立てているのでした。

「月夜でないよ。銀河だから光るんだよ。」ジョバンニは云いながら、まるではね上りたいくらい愉快になって、足をこつこつ鳴らし、窓から顔を出して、高く高く星めぐりの口笛くちぶえを吹きながら一生けん命延びあがって、その天の川の水を、見きわめようとしました」 (宮沢賢治『銀河鉄道の夜』より「六、銀河ステーション」の一節)

そっちを見ますと、青白く光る銀河の岸に、銀いろの空のすすきが、もうまるでいちめん、風にさらさらさらさら、ゆられてうごいて、波を立てているのでした。

「月夜でないよ。銀河だから光るんだよ。」ジョバンニは云いながら、まるではね上りたいくらい愉快になって、足をこつこつ鳴らし、窓から顔を出して、高く高く星めぐりの口笛くちぶえを吹きながら一生けん命延びあがって、その天の川の水を、見きわめようとしました」 (宮沢賢治『銀河鉄道の夜』より「六、銀河ステーション」の一節)

小さな月の工芸品 ― 2023年01月04日 06時10分35秒

一昨日のつづきで、少し話をふくらませます。

門外漢の言うことなので、あまり当てにはなりませんが、日本では装身具があまり発達しなかった気がします。端的にいって、指輪、ネックレス、ブレスレット、イヤリング、ブローチ、宝冠…等々を身につける習慣がなかったし、特にジュエリーの類は、ヨーロッパ世界との懸隔が目立ちます。

近世は奢侈品が禁じられたので、やむを得ない面もありますが、それ以前だって、あまりポピュラーだったとは思えません。まあ、別に装身具が発達したからエラい、しなかったからダメという話ではなくて、単に文化の在りようが違うといえばそれまでです。

ただ、仏典には「七宝」の記述があるし、菩薩像の絢爛たる宝冠、瓔珞、腕輪などの造形を考えれば、日本人がそういうものの存在を知らなかったはずはないので、そこはちょっと不思議な気がします。(あるいは逆に、そこに「仏臭さ」を感じて、自ら身に着けることを忌避した…ということかもしれません。)

★

そんな中で近世にあっては、女性ならば櫛やかんざし、男性ならば提げ物(煙草入れなど)とそれに付随する装飾が、装身具として独自の発展を遂げました。また刀も身に帯びるものですから、凝った刀装具を、装身具の一部に数えていいかもしれません。こうした日本独自の細密工芸品は、海外でも国内でも、コレクターが多いと聞きます。

月のモチーフ限定ですが、私もそうした細々した品に惹かれるところがあって、一昨日の兎のかんざしも、その流れで手にしたものです。さらに今日はもうひとつ、提げ物の金具を見てみます。

これは形状から留め具と思われる品で、左右2.8cmのごく小さな細工物です。モチーフは波にもまれる月。ここに兎は登場しないし、海上の月はそれ自体独立した画題でもありますが、それでも例の「月海上に浮かんでは 兎も波を奔る」(竹生島)の連想は自然に働きます。

一方、こちらは典型的な波乗り兎。おそらく煙草入れの前金具で、左右は4.8cmと一寸大きめです。こちらは逆に月が描かれてませんが、文化的約束事として、この兎は月をシンボライズしているので、見た目は違っても、結局両者は「同じもの」だと思います。

「月の登場しない月の工芸品」というのは一見奇妙ですが、シンボルとはそういうもので、西洋の人が白百合の絵を見て、「ここには聖母マリアが描かれている」と言ったりするのも同じことでしょう。

★

以前、天文モチーフのアクセサリを探していたとき、「そういえば、日本にこういうのはないなあ…」と一瞬思ったんですが、でも改めて考えたら結構あるような気もして、そのことを思い出しつつ、今日は日本文化論を一席ぶってみました。(新春大放談ですね。)

(おまけ。今年の年賀状に使った柴田是真筆「玉兎月宮図」(部分))

波乗り兎のこと ― 2023年01月02日 11時02分24秒

ウサギと天文といえば「うさぎ座」という、そのものズバリのものがありますけれど、ここではちょっと方向を変えて、月のウサギにちなむ品を採り上げます。

★

私の趣味嗜好として、月をかたどった品は昔から気になるもののひとつで、特に集めているわけでもないんですが、目についたものをポツポツ買っているうちに、少しずつ集まってきました。

そうしてやってきたひとつが、この月と兎のかんざしです。

全体は銀製。文字通り「銀の月」に赤珊瑚の兎が乗っています。

角度をちょっと変えると、兎の造形も達者だし、

正面から見ると、鼻先から口元にかけて珊瑚の白い部分が生かされていて、なかなか芸が細かいです。かんざしの細工が高度に発達したのは、江戸時代よりもむしろ明治の末~大正頃で、これもその頃のものだろうと売り手の方から聞きました。

★

「波乗り兎」は和の文様としてポピュラーですが、この「月・兎・波」の3点セットは、謡曲「竹生島」の以下の詞章に由来します。

「緑樹影沈んで 魚木に登る気色あり

月海上に浮かんでは 兎も波を奔るか」

月海上に浮かんでは 兎も波を奔るか」

琵琶湖に浮かぶ竹生島明神へ参詣の折、船からあたりを眺めると、島影と月が湖面に鮮やかに映り、あたかも魚が木に登り、月に棲む兎が波の上を走るようだ…という美辞です。

岩波の日本古典文学大系の『謡曲集』注解は、同時代の文芸作品にも似たような表現が複数見られることを指摘していますが、いずれにしてもこれは中国に典拠のない、純国産の表現のようです。そして近世以降、謡曲の知識が庶民層に普及する中で、それに基づくデザインの方も人気を博すようになったのでしょう。

このかんざしは、波の表現もダイナミックで、水上を奔る兎の勢いが感じられます。

月蝕日和 ― 2022年11月09日 22時00分38秒

昨夜の皆既月食は、寝そべって見るのにちょうどよい角度だったので、これ幸いと畳の上にゴロンと横になって、双眼鏡を手にジーッと月の変化を眺めていました。

地球がかぶっている「影の帽子」の中に、じりじりと滑り込む月を眺めていると、月の公転運動や、地球の大きさ、月との距離感が、有無を言わせずダイレクトに伝わってきて、「自分は今、たしかに宇宙の中にいるんだなあ」という実感がありました。

(A. Keith Johnston、『School Atlas of Astronomy』(1855)より月食解説のページ)

普通、星を見上げているときは、たいてい足下の大地のことは意識から消えていますが、月食は地球の存在そのものが天に投影されるという、非常に特異な天体ショーですね。

双眼鏡の視野のうちでは、きれいな茜色に染まった月の周りできらきらと星が輝き、そもそも「満天の星に彩られた満月」というのは、通常あり得ない光景ですから、皆既日食ほどドラマチックではないにしろ、やっぱり相当神秘的な眺めでした。

そして、話題の天王星食。

天王星が月の傍らで、あんなにはっきり見えるとは思わなかったので、これまたすこぶる意外でした。天王星の直径は月のほぼ15倍ですから、それだけの大きさのものが、あんなちっぽけな点に見えるぐらい遠くにあるんだなあ…と、太陽系の大きさを実感しつつ、月の地平線に消えていく天王星の姿を見守りました。

★

こうした光景を、すべて寝っ転がって楽しめた…というのが個人的には高ポイントで、先年、奮発してスタビライザー付きの双眼鏡を買って良かったと、壮麗なドラマを前に、卑小な話を持ち出して恐縮ですが、そのことも少なからず嬉しかったです。

ルナ・ソサエティのこと(5) ― 2022年10月16日 05時22分36秒

今回の記事を書くにあたって、同時代資料として、工作舎の雑誌『遊』を何冊か注文しました。最初は図書館で読もうと思ったのですが、何としたことか、近場の図書館はどこも所蔵してなかったので、やむなく身銭を切ったのです。

当時の『遊』は隔月刊で、私が各地の古本屋さんから送ってもらったのは、1978年8月刊の1002号から、1979年12月刊の1010号まで、全部で7冊です(1006号と1008号は未入手)。

我ながら執念深いですが、その甲斐は確かにありました。

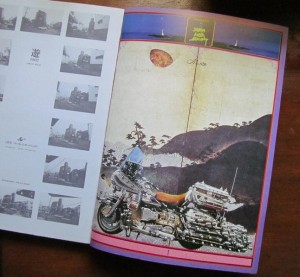

まず、各号の表紙の裏のスペースに、ジャパン・ルナ・ソサエティの特設ページが、毎号連載されているのを見つけました。といっても、折々の活動記録などではなくて、同会の精神を体現したとおぼしいアート作品を掲載するページです。その連載第1回、「No.壹」と題された1002号掲載作は、こんなコラージュ作品でした。

(selection:松岡正剛、design:羽良多平吉)

ほかにも、↓とか、↓↓とか、いかにも工作舎っぽいなと感じます。

(左1005号、右1007号。いずれも同上)

(1009号 illustration:タイガー立石、design:木村久美子)

★

そればかりではありません。

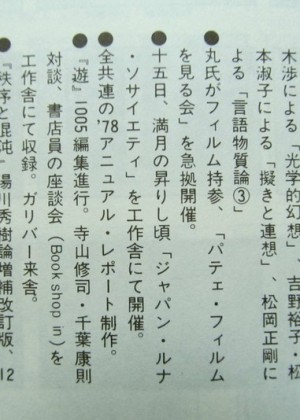

(『遊』通巻1003号より)

雑誌『遊』には、巻末近くに「遊線放送局」と題して、いわゆる「編集部だより」のようなコーナーが設けられていて、そこに『遊』と工作舎周辺の動向が毎号載っているのですが、そこに、時折ジャパン・ルナ・ソサエティ(JLS)のことが載っているのに気付きました(一昨日の晩見つけたのがこれです)。

本当に小さな記事と写真ですが、これぞ心底知りたかった、同時代のリアルな活動記録であり、紛れもない「公式記録」に他なりません。未見の号も含めれば、さらに情報は増えることでしょう。

●満月の昇りし頃「ジャパン・ルナ・ソサイエティ〔ママ〕」を工作舎にて開催。

(1005号より「11月15日」の項)

(同号掲載の写真。左端、松岡正剛氏)

●定例「JLS」とあわせて、「ち組」撮影パーティーを土星の間で開催。エルご一統、東郷健、チェリーらの本格ホモ・エロス派の大同団結により、撮影も順調。舎内スタッフも、メーク・アップを変え衣装を変え、モデルとして気を吐く。

(1007号より「3月14日」の項)

●ジャパン・ルナ・ソサエティ開催。山尾悠子、岡山より上京初参加。全員で月を季題の句会を楽しむ。

(1009号より「7月10日」の項)

(同号掲載写真。中央が山尾悠子氏?)

1005号の写真など、何だかふつうに酒盛りをしているだけのようにも見えます。いや、ふつうに酒盛りをしていただけといえば、確かにそのとおりなのでしょう。でも、その酒の席で話された話題が何か?というのが、この場合、決定的に重要なわけです。

★

上の記事を読むと、ジャパン・ルナ・ソサエティは、松岡正剛氏の居宅である「ブロックハウス」だけでなく、工作舎の社屋でも催されていたことが分かります。

そのブロックハウスについては、こんな記事が1002号の「遊線放送局」に載っていました。1978年3月~5月の活動記録欄です。

(3月後半)

●ブロックハウスに在庫用倉庫をつくる。ブロックハウスとは、松岡、まりの・るうにい、内田、田辺、岡田が共同生活をするブロック材でつくられた一軒家。工作舎から七分。一部宿泊可。

●ブロックハウスにピッチの仔が三匹誕生。都合七匹。

●ブロックハウスにピッチの仔が三匹誕生。都合七匹。

(4月)

●仔猫に命名。松岡は“天”、村田は“マクシミリアン”、森下は“ピー”、木村が“ネコちゃん”。

(5月)

●ブロックハウスに北里大の殿川朝子入居。岡田、田辺が出居。

(1002号より)

★

「みんな若いなあ…」と、昨日も書いた「若さ」をここでも感じないわけにはいきません。

松岡氏とその周辺の人々ばかりでなく、当時は日本全体が若かった。そのエネルギーが経済成長と文化的活況を生み出していたことは論を俟たず、2022年の社会との落差をいやでも感じます。

ジャパン・ルナ・ソサエティ(に象徴される70年代カルチャー)は、総じて若者らしい稚気に満ちていた…と言って言えないことはないでしょう。でも、今の私にはそれが光り輝いて見えるし、心底羨ましいなあと思います。

どうでしょう、ここで新たに「ジャパン・ルナ・ソサエティ」を名乗るのというのは?

「ジャパン・ルナ・ソサエティ」はたぶん商標登録もされていないし、名称独占の対象でもないでしょうから、そうしても罰は当たらないんじゃないでしょうか。

キリスト教の中には、我々がふつうにイメージする「見える教会」とは別に、霊的で永遠に存在する「見えない教会」の存在を主張する教派があります。ジャパン・ルナ・ソサエティも、いわば「見えない協会」として常に存在し、あなたも、私も、彼も、彼女も月を愛する人はその普遍的な会員なのだ…と考えてみてはどうか?

(この項おわり)

【2022.10.27付記】

当初は記事の末尾に、さらに短い文章と画像が置かれていましたが、内容に事実誤認があったので、削除します。

ルナ・ソサエティのこと(4) ― 2022年10月15日 08時14分32秒

月を愛でる奇妙な団体「ジャパン・ルナ・ソサエティ」で、実際どんな会話が、どんな雰囲気で行われていたのか、それを知る好材料として、1冊の本があります。

■荒俣宏・松岡正剛

『月と幻想科学 (プラネタリーブックス10)』 工作舎、1979

『月と幻想科学 (プラネタリーブックス10)』 工作舎、1979

1979年は、ちょうどジャパン・ルナ・ソサエティの活動期。

松岡正剛氏はその主宰者であり、荒俣宏氏はそこに参加していたメンバーです。その二人が、おそらく2~3時間かけて対談した内容(※)を文字に起こしたら、そのまま一冊の本になった…というわけで、これぞ談論風発、両者の博覧強記ぶりもすごいし、当時のルナ・ソサエティで、どんな丁々発止があったかを窺うに足ります。

(「第1談」の扉)

松岡――今日は僕が『話の特集』に一年間「月の遊学譜」を連載したのにちなんで、月の話が中心になるんだけれど、月っていうのは天体に浮かぶ物理的な月もある一方、「ルナティック」って言えば、精神がどういうふうにルナティックか(狂気じみているか)ということも関係あるわけですよね。あなたが一番初めに月に関心を持ったのはいつ頃ですか。

荒俣――僕がなんで「月の話」で引っぱり出されたかというと、前に『別世界通信』という本を出版しまして、それの冒頭で月の話をちょっと書いたので、そのせいだろうとおもっているんですが。

松岡――それもあるけど、本人がやっぱり気違いじみてるってこともある…。

荒俣――いや、そんなことはないですよ。(笑)

荒俣――僕がなんで「月の話」で引っぱり出されたかというと、前に『別世界通信』という本を出版しまして、それの冒頭で月の話をちょっと書いたので、そのせいだろうとおもっているんですが。

松岡――それもあるけど、本人がやっぱり気違いじみてるってこともある…。

荒俣――いや、そんなことはないですよ。(笑)

…というのが、対談の冒頭。両者の話題は、前回の『ルナティックス』もそうでしたが、古今東西のことに及び、尽きることがありません。対談の一部を無作為に切り取ってみると(pp.79-80)、

荒俣――英語だと、やっぱりルナティックですね。ルナティックというのは、「月的」という意味のほかに、ずばり「気のふれた」という意味もあるわけですから。

松岡――これはもう偶然の一致じゃないね。日本語の「憑き」、つまり「魔に憑かれる」のツキは「月」から来ているしね。

荒俣――黒魔術なども含めた異端密教が〝左手道″と呼ばれますが、大脳のうち体の左がわをコントロールする右半球は、驚いたことに瞑想や空想や内省といったルナティックな精神活動を司る場所でもあるんですね。

松岡――〝左手道″とか〝左道″というのはインド密教にある言葉だね。しかしこうなってくると、月と狂気との関係は抜き差しならないものになる。天台法華の智顗がよく言うんだけれど、そこには月と無意識の絶対的相関がある。

荒俣――あやしゅうこそ物狂おしけれ、とは兼好の名言でしょう。たしかに、日本の古典文学はそこに気づいていて、月を相当に重要視していましたね。『源氏物語』でも、たとえば時間の経過を月の描写によって暗示する技巧が使われていますし。

松岡――そこでいくつか歌を挙げたいね。「月平砂を照らす真夏の夜の霜」と歌った白楽天から出た、「夏の霜」っていう季語はね、もちろん真夏の月なわけだ。「生き疲れただ寝る犬や夏の月」と詠んだ蛇笏は、いいところを突いた。次に宮沢賢治をすこし読んでみるよ。

あはれ見よ月光うつる山の雪は

若き貴人の死蝋に似ずや

鉛などとかしてふくむ月光の

重きにひたる墓山の木々

賢治は月の歌をずいぶん詠んでいて、さすが月光派の極北に恥じないわけだけれど、「アンデルセンの月」はとくにお気に入りの造語で、「あかつきの瑠璃光ればしらしらとアンデルセンの月は沈みぬ」とやっている。

松岡――これはもう偶然の一致じゃないね。日本語の「憑き」、つまり「魔に憑かれる」のツキは「月」から来ているしね。

荒俣――黒魔術なども含めた異端密教が〝左手道″と呼ばれますが、大脳のうち体の左がわをコントロールする右半球は、驚いたことに瞑想や空想や内省といったルナティックな精神活動を司る場所でもあるんですね。

松岡――〝左手道″とか〝左道″というのはインド密教にある言葉だね。しかしこうなってくると、月と狂気との関係は抜き差しならないものになる。天台法華の智顗がよく言うんだけれど、そこには月と無意識の絶対的相関がある。

荒俣――あやしゅうこそ物狂おしけれ、とは兼好の名言でしょう。たしかに、日本の古典文学はそこに気づいていて、月を相当に重要視していましたね。『源氏物語』でも、たとえば時間の経過を月の描写によって暗示する技巧が使われていますし。

松岡――そこでいくつか歌を挙げたいね。「月平砂を照らす真夏の夜の霜」と歌った白楽天から出た、「夏の霜」っていう季語はね、もちろん真夏の月なわけだ。「生き疲れただ寝る犬や夏の月」と詠んだ蛇笏は、いいところを突いた。次に宮沢賢治をすこし読んでみるよ。

あはれ見よ月光うつる山の雪は

若き貴人の死蝋に似ずや

鉛などとかしてふくむ月光の

重きにひたる墓山の木々

賢治は月の歌をずいぶん詠んでいて、さすが月光派の極北に恥じないわけだけれど、「アンデルセンの月」はとくにお気に入りの造語で、「あかつきの瑠璃光ればしらしらとアンデルセンの月は沈みぬ」とやっている。

…と、全編ほぼこの調子です。こういう盛り上がりに、さらに第3者、第4者、第5者が加わり、いっそう混沌とルナティックの度を深めたのが、ジャパン・ルナ・ソサエティの例会ではなかったか…と想像しています。

いかにも楽しそうですが、一面狂騒的でもあります。

まあ、それこそが月の魔力でしょうが、そこには「若さ」という要素も大いに介在していました。今にして思えば、みな若かったからこそ、楽しめた時間であり空間だったのではないかと、妙に老人めいたことを言うようですが、そんな気もします。

(荒俣氏も、松岡氏も、当たり前の話ですが非常に若いです。今の「御大」の風情とはだいぶ違いますね。プロフィール紹介文にも、時代相が現れています。)

★

ときに、松岡氏が時折口にされる、「ルナチーン」という謎の言葉の由来について、松岡氏自身が説明している箇所があるので、参考として挙げておきます(pp.94-95)。

松岡――〔…〕『ルナチーン』というのは、さっきも言ったアレクサンドル・ミンコフという東欧圏の作家で、最近僕は注目してる人です。ようするに今日の話みたいなもので、世の中がどんどん太陽じみてきて、ヤボテンばかりがエネルギッシュに動きはじめるんで、ある天文学者が月の雫を集めてペパーミントをつくるんですね。それをルナチーンという商品名で発売するんです。これを一つぶ飲むと、フワフワとして、二つぶコーヒーに入れるとコーヒーが酒にかわって、という、メチャクチャな話。(笑)で、「世界よ、ルナチーンでいっばいになれ!」というような月族宣言みたいなもの。

荒俣――夢かなんかの?

松岡――夢じゃなくて、もうメチャクチャな話。(笑)それ読んでから、僕は「さよなら」とか「紅茶」と言うとき「ルナチーン」と言ってるんですが、(笑)あまりはやらないから今日はぜひ、それをはやらせたいですねェ。〔…〕

荒俣――夢かなんかの?

松岡――夢じゃなくて、もうメチャクチャな話。(笑)それ読んでから、僕は「さよなら」とか「紅茶」と言うとき「ルナチーン」と言ってるんですが、(笑)あまりはやらないから今日はぜひ、それをはやらせたいですねェ。〔…〕

(本書裏表紙)

★

…と、ここまで書いて、せっかく書いたものを反故にするのも勿体ないので、そのまま載せました(貧乏性ですね)。でも、ジャパン・ルナ・ソサエティについて、もっとしっかりした情報を、昨夜ついに見つけたので、それを最後に載せます。

(この項、次回完結)

------------------------------------------

(※注) つまらん詮索をするようですが、対談の終わりの方で、松岡氏が「あと十五分ぐらいで一応時間が来てるらしいんだけど」と区切りをつけてから、対談が終わるまでが約12ページ。本書の対談部分は90ページちょっとですから、全体を時間に換算すると、約2時間弱。よくこれだけの短時間で、これほどまでに話がふくらむものだと思います。

ルナ・ソサエティのこと(3) ― 2022年10月13日 06時36分03秒

松岡正剛氏には、『ルナティックス』(作品社、1993)という著書があります。

この本は松岡氏の言われる「月知学(ルナティシズム)」の蘊蓄を縦横に語りつくした本で、当然のごとく「ジャパン・ルナ・ソサエティ」についてもチラッと書かれています。氏はイギリスの「ルナソサエティ」への言及につづき、こう書いています。

「実のところはかくいう私も一九七七年からの数年間、渋谷松濤のブロックハウスに「ジャパン・ルナソサエティ」を秘めやかに主宰していたのである。勝手気儘な会員は中井英夫、長新太、荒俣宏、まりの・るうにい、楠田枝里子、山尾悠子、鎌田東二、武田好文、羽良多平吉、南伸坊、渋谷恭子、真壁智治、倉田江美、佐藤薫、佐々木光、中山銀士、吉川正之、前田朝子といった面々である。なに、満月に酒と肴を持ち寄って、雑談やら雑俳やらを遊ぶというだけのことだった。ただ、屋上には天体望遠鏡の一台が必ず待っていた。」

この記述から、参加者の詳細な顔触れと、そこには常に「酒と肴」が伴っていたこと、面々は「雑談やら雑俳やらを遊」んでいたこと、そして1台の望遠鏡が不可欠だったことが分かります。いかにも気の置けない雰囲気の、遊び心に満ちた会だったのでしょう。

とはいえ、そこで話されていたことの中身はさっぱりです。

それを知る手掛かりはないか?

★

この本はのちに中公から文庫化(2005年)されましたが、文庫には「解説」というのが付き物で、文庫版『ルナティックス』の解説者は、上の引用文中に名前の挙がっている鎌田東二氏です。

鎌田東二氏の名前は、松岡氏の『千夜千冊』にも出てきました。前回も引用しましたが、ここに再度引いておきます。

「鎌田東二は国学院の出身で、若いころからぼくのところに遊びにきていた俊英である。『遊』もよく読んでくれていた。

ぼくが7人と8匹で住んでいた渋谷松濤の通称ブロックハウスにも、汗をかきかきよく訪れてきて、そのころブロックハウスで満月の夜に開いていた「ジャパン・ルナ・ソサエティ」での俳句会などにも顔を出し、「お月さまぼくのお臀にのぼりませ」などという“名句”を披露してくれていた。この句はその夜の句会の一席になっている。」

ぼくが7人と8匹で住んでいた渋谷松濤の通称ブロックハウスにも、汗をかきかきよく訪れてきて、そのころブロックハウスで満月の夜に開いていた「ジャパン・ルナ・ソサエティ」での俳句会などにも顔を出し、「お月さまぼくのお臀にのぼりませ」などという“名句”を披露してくれていた。この句はその夜の句会の一席になっている。」

その鎌田氏が解説を書いているならば、ルナ・ソサエティについて、一層詳しい話が聞けるにちがいない…と思いました。しかし、勇んで文庫本を取り寄せてみたものの、そこにはルナ・ソサエティの「ル」の字も出てこないことを知って、ちょっと途方にくれました。いったいこれはどういうわけか? 鎌田氏にとって、ルナ・ソサエティとはその程度の(言及に値しないほどの)存在なのか?

★

しかし、実は鎌田氏はちゃんと言及されていたのです。

それは解説の結びの部分です。

「月神仏 僕のお臀に 昇りませ 鎌田臀月拝」

これは鎌田氏から、松岡氏へのなつかしい挨拶の趣向の句ですね。

そして、それは分かる人にだけ分かる形で書かれているわけです。

そのことを知って、私はジャパン・ルナ・ソサエティについて、往時の面々がほとんど語らない理由が、はたと分かった気がしました。

要するに、そうすることは「野暮」なのです。

ジャパン・ルナ・ソサエティが何なのか?というのは、あの場の空気を共有した人だけが分かることであって、それを共有した人なら言葉にしなくてもわかるし、共有しなかった人には、いくら言葉を尽くしても伝わらない性質のものだ…というのが、関係者の思いなのでしょう。

★

とはいえ、その場の雰囲気を知る手掛かりはいくつかあります。

その最大のものは、『ルナティックス』そのものです。

この本は1993年に出ていますが、その原型は1973年に雑誌連載された「月の遊学譜」ですから、会の主宰者だった松岡氏を中心に、人々が語り明かした話題は、おおむねここに尽くされていると想像します。

この本は、「睦月 月球儀に乗って」、「如月 遊星的失望をこめて」から、「霜月 遠い月の顛末」、「極月 今夜もブリキの月が昇った」に至るまで、月名を負った全12章からなります。

(『ルナティクス』目次。ネガポジ反転)

そこで語られるのは、月の科学(と疑似科学)、神話学、宗教学、心理学、民俗学、歴史学、文学、芸術、ポップカルチャー…等々、松岡氏の個人的体験も踏まえつつ、月を讃嘆し、畏怖する言葉にあふれかえっています。それはあたかも万華鏡で覗いた月のごとく、月神曼荼羅のごとく。

正直、衒学的な感じも受けるのですが、松岡氏に言わせれば、“君が無知だから、勝手にペダントリーの匂いを嗅ぎ取っているだけだ”ということかもしれません。

そして、酒も入り、俳句を吟じ、一見衒学的な話題で盛り上がりつつ、望遠鏡で月を覗いては感興の尽きることなく…という、そんな塩梅の集いだったのでしょう。まことに善哉、善哉。

(…と勝手に興がりつつ、この項さらに続く)

最近のコメント