『鳥類写生図譜』の世界(4) ― 2016年04月05日 06時48分55秒

本書は、大野麥風の『大日本魚類画集』のような木版画ではなく、印刷によるものです。だから古書価もリーズナブルで、私にも買えたのです。とはいえ、その印刷の質の高さは驚くべきもので、これまで掲載した少数の図版からも、それは十分伝わると思います。

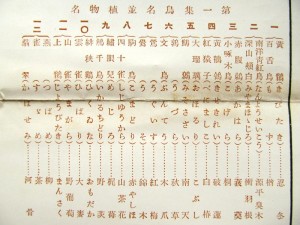

昨日登場した「案内パンフレット」には、第1~4期の「体裁」が書かれているので、それを挙げておきます。

■第1期

「小鳥二十五種、配合植物二十五種、本附図各二十五枚、全五十枚並解説、大さは縦一尺四寸五分、横一尺五分、紙は最上の画学紙、印刷は本図十三色以上二十色に及び、附図は画学紙に七色以上の精巧なオフセット刷。」

「小鳥二十五種、配合植物二十五種、本附図各二十五枚、全五十枚並解説、大さは縦一尺四寸五分、横一尺五分、紙は最上の画学紙、印刷は本図十三色以上二十色に及び、附図は画学紙に七色以上の精巧なオフセット刷。」

■第2期

「小鳥中鳥二十五種、配合植物二十五種、本附図各二十五枚、全五十枚並解説、大さは縦一尺四寸五分、横一尺五分、紙は英国製極厚アート紙、印刷は原色版五六度刷、附図は最上画学紙に九色以上の精巧なるオフセット刷。」

「小鳥中鳥二十五種、配合植物二十五種、本附図各二十五枚、全五十枚並解説、大さは縦一尺四寸五分、横一尺五分、紙は英国製極厚アート紙、印刷は原色版五六度刷、附図は最上画学紙に九色以上の精巧なるオフセット刷。」

■第3期

「中鳥大鳥二十五種、配合植物二十五種、本附図各二十五枚、全五十枚並解説、大さは縦一尺三寸二分、横一尺五寸二分、本図紙は越前手漉鳥の子透し込み文字入極厚、印刷は原色版七度刷、附図は最上画学紙に八九色以上の精巧なるオフセット刷。」

「中鳥大鳥二十五種、配合植物二十五種、本附図各二十五枚、全五十枚並解説、大さは縦一尺三寸二分、横一尺五寸二分、本図紙は越前手漉鳥の子透し込み文字入極厚、印刷は原色版七度刷、附図は最上画学紙に八九色以上の精巧なるオフセット刷。」

■第4期

「本図附図ともに縦一尺三寸二分、横一尺五寸二分 本図は越前手漉鳥の子極上極厚に原色版七度刷 附図は最上の画学紙に八九色以上のオフセット刷」

「本図附図ともに縦一尺三寸二分、横一尺五寸二分 本図は越前手漉鳥の子極上極厚に原色版七度刷 附図は最上の画学紙に八九色以上のオフセット刷」

時期によって微妙に紙質や印刷の精度が異なりますが、要はその時々で最上の選択をして印刷したということでしょう。

★

ここに出てくる「原色版」とは、デジタル大辞泉で次のように解説されています。

「黄・シアン・マゼンタの三原色インキ、またはこれに墨を加えて、原画と同じ色彩を出す網目凸版印刷。また、その印刷物。3枚または4枚の版を作り、3回または4回刷り重ねる。細密な色彩効果が得られ、美術複製に適する。」

普通なら3~4回刷りで済むところを、5回も6回も7回も重ねて刷ったというのですから、これが当時最高の印刷水準であったことは容易に想像されます。(三原色と墨版以外の版は「特色」といって、三原色の混色ではきれいに再現できない色を、別版に起こして刷り重ねるものです。七度刷りの場合、その「特色」を3枚余分に用いたことを意味します。)

★

ここで、改めて印刷の細部を見ておきます。

まず原色七度刷りの第3期に含まれるオナガの本図です(紙は「鳥の子」と称する手漉き和紙)。

拡大すると網点が見えてきますが、普通に見る分には全くそれを意識させない、美しい図版です。

これも第3期のハヤブサ。こちらは附図なので、オフセット印刷です。

同図の拡大。ハヤブサ細部の名称が目を惹きます。

これでも十分美しい図に見えますが、美術印刷としては原色版のほうが「格上」で、仔細に見比べると、附図よりも本図のほうが一段と生彩に富んでいる気がします。

これでも十分美しい図に見えますが、美術印刷としては原色版のほうが「格上」で、仔細に見比べると、附図よりも本図のほうが一段と生彩に富んでいる気がします。

こちらは五六度刷りの第2期に含まれるイソヒヨドリ(単にイソヒヨとも。周辺部をトリミング)。羽毛はもちろん、若葉の微妙な色合いも見事に再現しています。

こちらは平滑なアート紙に刷られているので、斜めから写すと、光が反射しているのが分かります。

★

こんなふうに一点一点見ていくと本当にキリがありません。

春郊は日本画家であると同時に、美校卒業後は、百貨店の宣伝部に籍を置く商業デザイナーとしても活躍した人で、そのせいか、この図譜にはデザインの巧みさを強く感じます。構図もうまいし、線もきれいだし、何より色彩に冴えがあります。

リアルな生態描写とアーティスティックな表現が融合した、精妙無比の鳥類図譜として、江湖諸賢に広くお勧めする次第です。

『鳥類写生図譜』の世界(3) ― 2016年04月04日 06時09分30秒

博物図譜の出来映えを左右するのは、絵師の腕前であり、印刷の仕上がりです。

(大鳥篇よりイソシギ)

絵師については、前述のespritlibreさんの記事中に、共著者である小泉勝爾(こいずみかつじ、1883-1945)と、土岡春郊 (つちおかしゅんこう、1891-1958)の伝が引かれているので、ご参照ください。

それによると、二人はともに東京美術学校(東京芸大の前身)で、本書の監修者である結城素明(ゆうきそめい、1875-1957)に師事しています。そして春郊は、兄弟子である小泉にもついて学んでいるので、結局、本書は師弟関係で結ばれた彼ら3人の合作ということになるのですが、実態としては春郊の単著だったようです(『鳥類写生図譜』の著者とその周辺 http://furukawa.exblog.jp/7247494/)。

春郊の伝のうち、鳥に関わる箇所を、espritlibreさんの記事から孫引きさせていただきます。

「大正5年、同校〔東京美術学校〕卒業後、花鳥画家を志し、多くの鳥類を自ら飼育し、つぶさに観察、写生を続けるとともに広く愛鳥家とも交友、約10年鳥類の研究と花鳥画の制作を続けた。昭和2年、恩師結城画伯、当時の日本鳥の会の会長鷹司信輔氏らの推奨もあり、『鳥類写生図譜』の刊行に着手、昭和6年には鳥の会主催の展覧会で名誉賞を受賞、関係各会からの資金援助もあり昭和13年に完成。」

彼は画家であると同時に、根っからの鳥好きだったのですね。

春郊の名は、今ではほぼこの『鳥類写生図譜』によってのみ知られると思いますが、このMagnum opus (代表作、金字塔)の存在によって、「鳥の画家・春郊」の名は、いっそう人々の心に深く刻まれるのではないでしょうか。

春郊の名は、今ではほぼこの『鳥類写生図譜』によってのみ知られると思いますが、このMagnum opus (代表作、金字塔)の存在によって、「鳥の画家・春郊」の名は、いっそう人々の心に深く刻まれるのではないでしょうか。

(小鳥篇よりヨシキリ(オオヨシキリ)。周辺をトリミング)

★

今、手元にこの図譜を紹介するパンフレットがあります。

最後の第4期刊行に先立ち、予約購読者を募る目的で、昭和8年6月に作られたものです。これを読むと、本図譜の出版にかける春郊の思いが、いっそうよく伝わるので、その一部を引いておきます(太字は原文における強調箇所)。

「本写生図譜の特色 〔…〕写生の厳密 画家が自ら二十年に亘り鳥類の飼育上から得た経験と知識とを以て、厳密に生鳥より直接写生せる図譜であって、かの粉本剥製から来た標本図、又在来の絵画化された画帖の類とは全く質を異にしてゐます。」

既存の図譜に対する、強烈なプロテストと自負ですね。

「実大と実色 本図譜の最大特色として誇るべきは、鳥類植物昆虫が凡て実物色で、特殊大鳥を除く外は実物大なる点で、淡彩略図に非ざることは勿論、更に雌雄羽毛の異なるものや幼鳥も亦精到に描写してゐます。 本図と附図 各鳥毎に本図附図に分ち本図は各鳥の最も自然な姿態を美術的に描き、これに其鳥と密接の関係ある花卉草木虫類を配せる高雅優美な花鳥図譜であります。附図は一チ一チ羽毛、翼、脚等を部分的に描写し、姿態の種々なる変化を、叮嚀親切に写してゐます。」

(大鳥篇よりオナガ附図)

(同部分。この訂正文に春郊の精確描写への意気込みが現れています)

春郊はさらに上の引用箇所に続けて、

「これは本図譜の尤も特色とするところで、美術、工芸、図案家又は刺繍編物等には、絶好の参考資料となり、別に添付せる鳥、植物、虫の解説は学術上の説明、飼養の経験は勿論、更には文学上のあらゆる伝説、詩歌、俳句を蒐めて興味多い読物であります。」

と書いています。

espritlibreさんは、本図譜の想定読者には鳥類愛好者以外に、着物デザインに関わる染色関係者がいたのではないか…と推測されていますが(『鳥類写生図譜』の精緻・巧妙・優雅(2) http://furukawa.exblog.jp/6824437/)、その推測を裏付ける記述です。

espritlibreさんは、本図譜の想定読者には鳥類愛好者以外に、着物デザインに関わる染色関係者がいたのではないか…と推測されていますが(『鳥類写生図譜』の精緻・巧妙・優雅(2) http://furukawa.exblog.jp/6824437/)、その推測を裏付ける記述です。

なお、大鳥・小鳥篇の出版にあたり、図譜以外に別冊で解説篇も作られたはずですが、今手元にはありません。案内パンフレットにその見本が載っているので、参考として下に掲げておきます。

(この項さらにつづく。次回は本書の印刷について)

『鳥類写生図譜』の世界(2) ― 2016年04月03日 09時57分38秒

まずespritlibreさんにならって、本書の書誌を記しておきます。

『鳥類写生図譜』の第1期・第1輯(昨日は「集」と表記しましたが、正確には「輯」です)が出たのは、昭和2年(1927)7月のことです。そして、翌年の昭和3年(1928)9月に第12輯が出て、第1期は完結しています。各輯には、それぞれ2種類(12輯のみは3種)の鳥が含まれ、第1期の収録数は全部で25種類になります。

(第1期収録の25種)

そして、それぞれの種類は、花鳥画の描法に則って描かれた「本図」と、鳥の細部を詳細に描いた「附図」の2枚から成り、第1期は都合25×2=50枚の図版を含んでいます(さらに解説のリーフが、各種に1枚付属します)。

(第1期第11輯よりジョウビタキの本図。花はマンサク)

(同拡大)

(ジョウビタキの附図)

(同拡大)

第1期が完結後、版元の鳥類写生図譜刊行会は、『鳥類写生図譜 第一集』と称して、全図版を帙入りのセットとして、あるいは大和綴じに製本した豪華版として、セット販売を行いました。これは各期についても同様です。

同様に、第2期は昭和4年~5年(1929~1930)、第3期は昭和5年~7年(1930~1932)、そして第4期は昭和8年~13年(1933~1938)と、配本間隔が次第に間延びしたものの、足掛け12年かけて『鳥類写生図譜』全100種200枚は、無事完結しました。

★

…と、これだけでもかなり複雑な出版事情ですが、さらにややこしいのは、私の手元にある「大鳥篇」「小鳥篇」の成り立ちです。

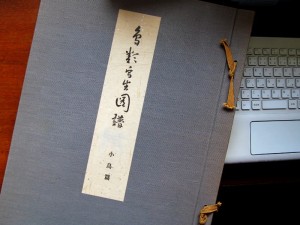

(大鳥篇の扉。角印は「賜天覧台覧」。推薦・賛助者には、日本画家の川合玉堂や、「殿様鳥類学者」である鷹司信輔、黒田長礼らが名を連ねています)

この「大鳥篇」「小鳥篇」は、図版自体はオリジナル版(第1期~第4期)と同一で、各種類が本図と附図の2枚から成る点も共通ですが、オリジナル版が全100種であるのに対し、収録数は70種(大鳥・小鳥篇 各35種)と、若干切り詰められています。また、単に切り詰めただけではなく、オリジナル版にはない3種の鳥が加わっています。

結局のところ、大鳥・小鳥篇は、オリジナル版を再編集したコンサイス版で、それにちょっとオマケをつけたもの…というわけです。

(小鳥篇表紙)

★

ここで煩をいとわず、収録の全種類を掲げます。

まずオリジナル版と大鳥・小鳥篇に共通するのは、全部で67種です。

まずオリジナル版と大鳥・小鳥篇に共通するのは、全部で67種です。

(以下、50音順。種名は原本の表記にしたがいます)。

あおげら、あおばと、あかげら、あかはら、いかる、いかるちどり、

いすか、いそしぎ、いそひよ、う、えつさい(雄。雌は「つみ」)、えなが、

おおよしごい、おしどり、おなが、おなががも、かいつぶり、かささぎ、

かしどり、かっこう、かわがらす、かわせみ、かわらひわ、きじ、きじばと、

きせきれい、ごいさぎ、こうらいうぐいす、こがも、さんこうちょう、

さんしょうくい、しゃも、じゅずかけばと、じょうびたき、しらさぎ、しろちどり、

せぐろせきれい、たげり、つぐみ、とび、とらつぐみ、なんようせいこう、

のごま、はいたか(雌。雄は「このり」)、はしぶとがらす、はっかちょう、

はっかん、はやぶさ、ばん、ひくいな、ひよどり、ひれんじゃく、ふくろう、

ぶっぽうそう、ほおじろ、ほととぎす、まがも、まみじろ、みそさざい、

みみずく、みやまほおじろ、むくどり、もず、やまどり、ゆりかもめ、

よしきり、らいちょう

次いでオリジナル版のみに含まれるのが、以下の33種。

あおさぎ、あおばずく、うぐいす、うずら、うそ、おおたか、おおばん、

おおるり、かもめ、きびたき、きゅうかん、きんけいちょう、ぎんけいちょう、

こうらいきじ、こげら、こまどり、ささごい、さんじゃく、しじゅうから、

しちめんちょう、しまひよどり、すずめ、ちゅうさぎ、つばめ、ともえがも、

ひばり、ぶんちょう、べにましこ、まがん、めじろ、やまがら、やましぎ、

るりかけす

そして大鳥・小鳥篇のみに含まれるのが、次の3種です。

うみねこ、おかめいんこ、きれんじゃく

★

話が大分くだくだしくなったので、ここで記事を割ります。

(この項つづく)

『鳥類写生図譜』の世界(1) ― 2016年04月02日 09時48分39秒

ちょっと話がとん挫しましたが、気を取り直して続けます。

★

「花鳥画」の名の通り、花と鳥は好一対。

花と鳥の取り合わせは、中国伝来の美意識で、さらに遡るとササン朝とか西域の影響もあるかもしれませんが、いずれにしても、すぐれて東洋的な感覚と思います。日本画の世界でも、花鳥画は歴史の中で独自の発展を遂げ、今に至っているようです。

他方、西洋では美しい鳥譜、花譜はたくさん編まれたものの、花鳥画が独立したジャンルとして存在しなかったので、両者の配合を狙った博物図譜も生まれようがありませんでした(「花の蜜を吸うハチドリ」のような、「花鳥画的作品」はあったにしても)。

★

そういう意味で、下の画集は、花鳥画の太い水脈を受け継ぐ「日本的博物図譜」として、特筆する価値があります。

■結城素明(監修)、小泉勝爾・土岡泉(共著)

『鳥類写生図譜』、鳥類写生図譜刊行会(蔵版)

『鳥類写生図譜』、鳥類写生図譜刊行会(蔵版)

上の写真に写っているのは、「大鳥篇」と銘打たれた、縦37cm×横47cmの大判横長の画集です。さらにこれと対になる「小鳥篇」があって、そちらは縦42.5cm×横34cmの縦長の、これまた大きな画集です。

奥付がないので正確な刊年は不明ですが、本図譜の元は、昭和2年から13年(1927~38)まで、全4期・各12集にわたって、プレート(単独図版)形式で、予約購読者に頒布されたもので、おそらく昭和14年頃(1939年頃)に、今見るような形に製本されたものでしょう。

(桐に青鳩。「大鳥篇」所収)

★

この図譜については、すでにespritlibreさんによる優れた論考があるので、関心を持たれた方は、まず以下をお読みいただくことをお勧めします。

espritlibreさんは、上記の記事につづき、都合4回にわたって『鳥類写生図譜』と、その主著者である土岡泉(号・春郊)の伝についてまとめておられます(全4編は以下のページで一括表示されます)。

■カテゴリ:鳥類写生図譜 http://furukawa.exblog.jp/i24)

以下、espritlibreさんに依拠しつつ、さらに若干の情報を付加しながら、この美しい図譜を紐解くことにします。

(この項つづく)

春は花 ― 2016年03月30日 06時29分49秒

世の憂い、季節の愁い、さまざまあれど、春は花。

桜も雪柳もいっせいにほころび、その盛りを見せつけています。

桜も雪柳もいっせいにほころび、その盛りを見せつけています。

「桜」「咲く」「盛り」「栄え」…これらはみな同じ語源に発する言葉だそうですが、春の陽を浴びて咲く花に、命のほとばしり、みなぎるような力を感じるのは、昔も今も変わらぬ感性でしょう。

山桜を描いた手刷り木版の絵葉書。

おそらく昭和40年代(1970年前後)に、京都の美術工芸出版社「芸艸堂(うんそうどう)」から出たものです。

おそらく昭和40年代(1970年前後)に、京都の美術工芸出版社「芸艸堂(うんそうどう)」から出たものです。

作者の河原崎奨堂(かわらざきしょうどう、明治32年~昭和48年(1899~1973))は、京都に生まれ育った日本画家・友禅画家。戦後は上記「芸艸堂」の経営に関わるとともに、草花をモチーフにした細密な木版画の原画も手がけ、この絵葉書もそうした一連の作品のひとつとして版行されたもののようです。

この絵葉書は、「日本の花暦」と題する24枚から成る連作のうちの1枚。

24枚というのは、1月から12月まで、各月を代表する花をそれぞれ2種類選んで描いたもので、そのセレクションは以下のとおりです。(下は1月~4月の花を並べたところ。)

24枚というのは、1月から12月まで、各月を代表する花をそれぞれ2種類選んで描いたもので、そのセレクションは以下のとおりです。(下は1月~4月の花を並べたところ。)

1月(梅、福寿草)、2月(椿、水仙)、3月(桃、菜の花)、

4月(桜、チューリップ)、5月(藤、カーネーション)、6月(紫陽花、花菖蒲)

7月(くちなし、山百合)、8月(百日紅、朝顔)、9月(萩、彼岸花)

10月(木犀、コスモス)、11月(山茶花、菊)、12月(枇杷、ツワブキ)

4月(桜、チューリップ)、5月(藤、カーネーション)、6月(紫陽花、花菖蒲)

7月(くちなし、山百合)、8月(百日紅、朝顔)、9月(萩、彼岸花)

10月(木犀、コスモス)、11月(山茶花、菊)、12月(枇杷、ツワブキ)

(水仙)

(椿)

奨堂には、まったく同じ24種の花を、大判の多色木版で仕上げた「日本の花こよみ」(昭和47、1972)という、ほぼ同名の作品もあって、その全容は神保町の山田書店さんのサイトで見ることができます。

http://www.yamada-shoten.com/onlinestore/detail.php?item_id=41024

http://www.yamada-shoten.com/onlinestore/detail.php?item_id=41024

比べると分かりますが、この「日本の花暦」は「日本の花こよみ」を単純に縮小したものではなく、絵葉書という小画面に映えるよう、別のデザインで描き下ろしたものです。

★

ここで奨堂の作品を紹介したのは、日本画の筆法による絵図に博物学的解説を付した、この種の図譜が、大正から昭和にかけて流行った時期があり、(絵葉書はともかくとして)『日本の花こよみ』は、まさにその末流に位置づけられると思うからです。

かつて荒俣宏さんが激賞した、大野麥風(おおのばくふう、1888~1976)の『大日本魚類画集』(昭和12~19年=1937~44)はその代表で、それ以外にも、動物・植物を問わず、いろいろなジャンルで優美な作品が作られたのでした。

(大野麥風展図録より、2013)

そこには、花鳥画の長い伝統、江戸期以来の「画帖」という出版ジャンルの存在、錦絵の衰退と前後して興った新版画運動のうねり、明治の消費拡大(さらに輸出の増大)に伴う染色工芸図案集へのニーズ、そして美しいものを欲する都市受容層の拡大…etc.、純然たる博物趣味とは別の要因もいろいろあったと思います。

それだけにこうした作品群は、いわば「博物図譜の日本的展開」として、大いに注目されるところです。

(この話題、ゆるゆる続きます)

『近世博物教科書』に見る明治の授業風景 ― 2015年05月06日 09時57分39秒

(前回のつづき)

(愛らしいカラー口絵。残念ながら多色刷りはこのページだけです。)

明治30年代の理科のテキスト『近世博物教科書』。

その内容を見ていて、面白いなと思ったのは、教科書の欄外に赤インクで細かくメモがとってあることです。

その内容を見ていて、面白いなと思ったのは、教科書の欄外に赤インクで細かくメモがとってあることです。

たとえば「牛」のページ。

教科書本文は「牛ハ古ヨリ六畜中ノ一ニ数ヘラレタル、最モ有用ノモノナリ…」云々から始まって、その身体的特徴や、習性、反芻のこと、家畜としての歴史などが淡々と書かれています。

教科書本文は「牛ハ古ヨリ六畜中ノ一ニ数ヘラレタル、最モ有用ノモノナリ…」云々から始まって、その身体的特徴や、習性、反芻のこと、家畜としての歴史などが淡々と書かれています。

それに対してメモの方は、その要点を抜き出して箇条書きしてあるので、最初見たときは、元の持ち主(この几帳面さは女学生っぽい気がします)が、自学自習のために書き付けたのかと思いました。

でも、よく読むと、上のように本文には全く出てこない記述もあるので、これは授業中に、先生が言ったことを口述筆記したものに相違ありません。(日本語として「てにをは」がおかしいのも、その場で忙しく書き付けたものであることを窺わせます。)

(文字が古めかしくてちょっと読みにくいので、以下に転記しておきます。「家畜に付ての説/牛は古来六畜の一として有用なりしも 発達繁殖せざるは 仏教の影響をうけて肉食を避けしに依り 従ひて之を農業に応用することなし 又之を愛する情念に乏しくなりき故 獣類に対する智識等は全く絶無の姿となりしのみならず 根跡ありしを以て東京附近には動物虐待防止会なるものをも起れり。」)

先生が教科書に沿って説明するのを聞きながら、生徒たちが必死でメモをとっている授業の光景が思い浮かびます。きっとところどころ、「これは大切なことだから、ちゃんと書き取っておくように」という指示があったのでしょう。

そう思うと、このとぼけた蛙の絵を見ながら、真面目にメモを取っている姿も微笑ましいですし、

これはたぶん先生が板書したのを写したのでしょうが、果たして先生/生徒いずれの技量に問題ありや、あんまりサソリに見えません。

教科書本文にもちょっとした発見があって、上は「アゲハチョウ」についての解説ですが、その中に「ゆずぼう」、「おきくむし」というのが出てきます。

アゲハの幼虫をユズボウ、蛹をオキクムシというのですが、オキクムシは即ち「お菊虫」で、例の皿屋敷のお菊が、後ろ手に縛られている姿になぞらえた呼び方、ユズボウは耳慣れぬ称ですが、柚子をはじめとする柑橘樹に付く「柚子坊」の意でしょう(ウリ坊みたいで、ちょっとかわいいですね)。ともあれ、こういう民俗語彙が、他の科学的記述に混じって突如出てくるのが、面白いと思いました。

★

果たして明治の女学生は、動物虐待について、「長舌ニシテ昆虫ヲ得ル」とのさまがえるについて、はたまたお菊虫や柚子坊について、どんな印象を持っていたのか、その辺も大いに気になるところです。

--------------------------------------------

【付記】

オマケですが、文中に出てくる「動物虐待防止会」というのは、明治35年(1902)に発足した組織で、当時の日本の動物愛護運動については、以下に詳しい記述があります。文化史的にも興味をそそられる内容です。

【付記】

オマケですが、文中に出てくる「動物虐待防止会」というのは、明治35年(1902)に発足した組織で、当時の日本の動物愛護運動については、以下に詳しい記述があります。文化史的にも興味をそそられる内容です。

■近森高明、「動物<愛護>の起源―明治三〇年代における苦痛への配慮と動物愛護運動―」、京都社会学年報第8号(2000)、pp.81-96.

http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/192592/1/kjs_008_081.pdf

http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/192592/1/kjs_008_081.pdf

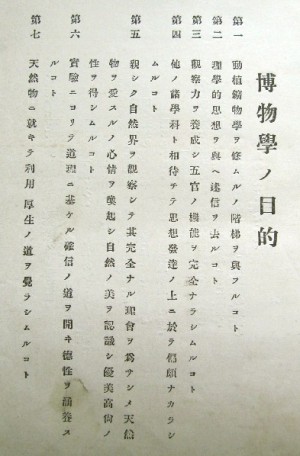

博物学の「目的」とは?…カテゴリー縦覧:博物学編 ― 2015年05月04日 19時38分37秒

博物学の目的とは何でしょうか?

博物学というのは、人間の純粋な好奇心の発露ですから、強いていえば「知ること」それ自体が目的だということになります。

博物学というのは、人間の純粋な好奇心の発露ですから、強いていえば「知ること」それ自体が目的だということになります。

ところが「教育」というのは、どうもそれだけでは済まなくて、何か立派な目的がいるわけですね。先日、明治時代の教科書を開いたら、そのことが冒頭に出ていて、驚くと同時に、面白いと思いました。

上は明治30年代に、旧制中学校(すべて男子校です)や高等女学校で用いられた「博物」の教科書。

戦前は「博物」という授業がありました。当時の教育者の中には「博物」と「博物学」は違うと主張した人もいますが、上の表紙には「Natural History」と明記してあるので、まあ一般的には同じと解していいでしょう。

「博物」は、動物学・植物学・鉱物学の基礎を学ぶ科目で、これは自然界に存在するものを、これら3つの「界」(動物界、植物界、鉱物界)に区分して把握するという、古い古い三界説の伝統を引くものです。

そして、戦前の中等教育における理科のカリキュラムは、「物理・化学」とこの「博物」のペアから構成されており、それぞれが今の「第1分野」「第2分野」の淵源になっています。

★

さて、その博物の教科書を編むにあたり、ドイツ留学中の気鋭の理学士・藤井健次郎(後に東京帝大教授)は、博物学の目的を以下のように宣言しました(平仮名表記に直し、適宜句読点を補いました)。

第一 動植鉱物学を修むるの階梯〔基礎〕を与ふること

第二 理学的思想を与へ、迷信を去ること

第三 観察力を養成し、五官の機能を完全ならしむること

第四 他の諸学科と相待ちて、思想発達上に於て偏頗〔偏り〕なからしむること

第五 親しく自然界を観察して、其完全なる理会〔理解〕を為さしめ、天然物を愛するの心情を喚起し、自然の美を認識し、優美高尚の性を得しむること

第六 実験によりて道理に基ける確信の道を開き、徳性を涵養すること

第七 天然物に就きて利用厚生の道を覚(さと)らしむること

何だか分かったような分からないような話ですが、博物の授業は、立派な人格を形成するためにあるという、道徳教育的な目的がそこに大きくかぶさっているのは、今の目から見ると一寸不思議な気がします。

さらにこれに続けて、この目的を敷衍し、より理解を全きものにするため、このような道歌めいた詩句が書かれています。

完全無欠不足なき 天然界のさま見れば

胡蝶も花も塊(つちくれ)も 天地万物それぞれに

互に依りつ助けつつ おのがむきむき様々に

所得ぬものなかりけり。

動植鉱物さまざまに 優り劣りの差(しな)あれど

同じ天地の物なれや 中にすぐれて霊長と

世にもいはるる人々よ 天地の広き心もて

天然物を愛すべし。

少しの草木むしけらも みだりに折らず捕へずに

おのもおのもに所得て 皆それぞれに其生(しょう)を

全からしめ遂げしめよ これ万物の霊長の

人の人たる徳ならん。

胡蝶も花も塊(つちくれ)も 天地万物それぞれに

互に依りつ助けつつ おのがむきむき様々に

所得ぬものなかりけり。

動植鉱物さまざまに 優り劣りの差(しな)あれど

同じ天地の物なれや 中にすぐれて霊長と

世にもいはるる人々よ 天地の広き心もて

天然物を愛すべし。

少しの草木むしけらも みだりに折らず捕へずに

おのもおのもに所得て 皆それぞれに其生(しょう)を

全からしめ遂げしめよ これ万物の霊長の

人の人たる徳ならん。

万物の霊長の責務として、自然界のすべてを愛し、慈しみ、いたずらにその生を奪ってはならない…。人間を「高貴な存在」と見て、一種のノブレス・オブリージュ(高貴なる者が負わねばならない義務)を課す考えです。これは今でも一部に共感を誘う考え方でしょう(賛否はあると思います)。

さらに興味深いのは、第一段にうたわれている「相互依存」の考え方です。

これは、19世紀ドイツの理科教育者ユンゲが唱えた「生活共存体」説に由来し、それが明治半ばの日本にも輸入されて、一時はだいぶ流行ったものらしいです。

これは、19世紀ドイツの理科教育者ユンゲが唱えた「生活共存体」説に由来し、それが明治半ばの日本にも輸入されて、一時はだいぶ流行ったものらしいです。

地球上のすべての生命(さらに鉱物)は互いに依存し合い、有機的な全体を構成している…というのは、今でも「ガイア説」などに生き残っていて、いわゆるエコ・ムーブメントの根本教義の1つだと思います。それをあながちに否定する根拠もありませんが、上記のような歴史的外延を知っておくことは、議論に一層広がりを生むものと思います。

★

博物の教科書1冊からも、いろいろなことに連想が及びます。

人間と自然の関係、その関わりの歴史、さらに人間と自然の関係をある時点でどう概括するか、まあ、あまり大きなことをこのブログで論じてもしょうがありませんが、興味深い題目であることは間違いありません。

人間と自然の関係、その関わりの歴史、さらに人間と自然の関係をある時点でどう概括するか、まあ、あまり大きなことをこのブログで論じてもしょうがありませんが、興味深い題目であることは間違いありません。

この教科書をめくっていると、他にもいろいろ面白い点が目につくので、もう少し内容を見てみます。

(この項つづく)

水辺の絵日記(2)…カテゴリー縦覧:理科系古書編 ― 2015年04月27日 21時22分15秒

ネパールの大地震。

今宵は家族や友人を亡くし、あるいは亡くしつつある多くの人の慟哭を想像する晩になりました。もはや言葉はその用をなさず、ただ手を合わせる晩です。

今宵は家族や友人を亡くし、あるいは亡くしつつある多くの人の慟哭を想像する晩になりました。もはや言葉はその用をなさず、ただ手を合わせる晩です。

★

ジャネットの日記は1月6日から始まります。

「イーストンの小屋に入るとすぐ、裏口のドア近くに冬眠中のコヒオドシを見つけた。暖房が利き始めると、眠りを妨げて目を覚まして飛んでいってしまうかもしれないと思い、急いで床に坐って鉛筆、紙、絵具、絵筆をとり出した。床にうずくまって絵を描くのは大変だが、身動きしない蝶を描けるのはありがたい。

水槽の中では事態が進行していた。はじめはヨコエビが増えすぎ、その体重やサイズからして水槽を占領してしまうのではないかと心配していたのだが、今は巻貝が増え、ヨコエビの数は六、七匹しか残っていない。天敵が私の心配を解決してくれた。

二匹のトビケラの幼虫をじっと観察すると…」

水槽の中では事態が進行していた。はじめはヨコエビが増えすぎ、その体重やサイズからして水槽を占領してしまうのではないかと心配していたのだが、今は巻貝が増え、ヨコエビの数は六、七匹しか残っていない。天敵が私の心配を解決してくれた。

二匹のトビケラの幼虫をじっと観察すると…」

彼女は家の中で、牧草地で、生垣で、川の中で生き物を観察し、採集し、絵に描きます。

毎日、多くの植物が芽吹き、花をつけ、虫が訪れ、枝の向うに鳥の姿も絶えないので、この小天地に限っても、彼女の日記が種切れになる心配はまったくありません。むしろ、無数の生を見逃し、書き漏らすことを深く憂えねばならないほどです。

2月初めの枯野も、彼女の目には美しい色と形に満ちています。

ジャネットの目はときに巨視的に、ときに微視的に、自由にズームイン、ズームアウトします。地面近くにぐっとよれば、不思議な地衣類や苔が眼前いっぱいに広がり、彼女の好奇心を刺激します。

今の時期、4月27日の日記。

「高いポプラのそばの導水路を歩くと、低い枝々は芽を吹いているが、上の方の梢は一月の頃と変わらないように見えた。早春のひどく寒い日のあとに来る暖かな素晴らしい日。チフチャフの声と姿、キタヤナギムシクイの囀り。二、三日前にやって来たばかりに違いない。今年初めてイワツバメを見る。川の上空高く虫を捕えている。…」

川を覗き込めば、そこにもまた1つの世界が展開しています。

揺らめく水草とトビケラの幼虫。

揺らめく水草とトビケラの幼虫。

オニグモ、オオバンの巣、鱒。

ジャネットが初めてイーストンの村に足を踏み入れたのは14歳のときで、そのときは釣り師である父親と一緒でした。本書の中にも、釣り師の姿が折々登場します。

ジャネットが初めてイーストンの村に足を踏み入れたのは14歳のときで、そのときは釣り師である父親と一緒でした。本書の中にも、釣り師の姿が折々登場します。

夏、生命がひときわ乱舞する季節。

これまでのところでもお分かりのように、ジャネットは言葉のまったき意味で「ナチュラリスト」であり、単なる「花鳥画家」ではありません。その筆は小さな虫にまで及び、生物たちのライフスタイルを書き留めると同時に、その死も記録します。

巡り来る秋。そして冬。

日記はクリスマス前の12月20日で終わっています。

日記はクリスマス前の12月20日で終わっています。

「川から少し離れたところに、黄色い実をつけたセイヨウヒイラギを見つける。百年は経ったと思われる木で、一本ではなくそばに二本の若木が生えている。木にはまだたくさん実がなっているので、どうやら鳥はこの変な実は避けている。本当かどうかオウムのウイリアムで試してみるのを忘れた。クリスマスツリーにつけたヒイラギの赤実は大喜びでついばんでしまって驚いたことがある。赤と黄色の実のヒイラギの絵を描いた。

ホワイトクリスマスになるかどうか。雪になったらこの谷間の植物や動物はどんなことになるのかしら。」

ホワイトクリスマスになるかどうか。雪になったらこの谷間の植物や動物はどんなことになるのかしら。」

★

イーストン村とイッチェン川流域は、今も豊かな自然の姿を(原始の自然とは異なる、2次的な植生の上に成立したものではあるにしても)見せてくれます。

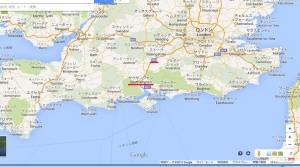

しかし、本書が出版された当時、その環境は大きく脅かされていました。M3ハイウェイの拡張計画が持ち上がっていたからです。本書出版の背景には、それにプロテストし、保存運動を進める狙いもありました。本書が見せる、イーストン村への深い愛情は、そうした危機感と表裏するものだったのです。(幸い、ジャネットをはじめとする関係者の努力が実って、M3は経路が変更となりました。イッチェン川の自然が、今も当時と変わらぬ姿を見せてくれるのは、そのおかげです。)

今年62歳になるジャネットは、現在も同じハンプシャー州内にアトリエを構え、今はファブリックや壁紙などのデザインを主な仕事にしているようです。

■Janet Marsh Designs http://www.janetmarshdesigns.com/

美しい自然を愛する心は、些かも変わってないはずですが、彼女のナチュラリストとしての仕事は、結局この『水辺の絵日記』がほぼ唯一のものであり、今も彼女の代表作となっています。それが遠い日本で翻訳され、私を含め多くの人に愛されていることは、ある意味、若さというエネルギーが生み出した「奇蹟」であり、人が魂のふるさとを守るときに発揮する力が、いかに大きいかを物語るものだと思います。

水辺の絵日記(1)…カテゴリー縦覧:理科系古書編 ― 2015年04月26日 18時23分25秒

季節柄、何か爽やかな本を読みたいと思いました。

そこで本棚から見つけたのが下の本。

そこで本棚から見つけたのが下の本。

■ジャネット・マーシュ(著)、大庭みな子(訳)

『ジャネット・マーシュの水辺の絵日記』

TBSブリタニカ、1986

(1991年に版元を阪急コミュニケーションズに替えて、新装版が出ました。)

『ジャネット・マーシュの水辺の絵日記』

TBSブリタニカ、1986

(1991年に版元を阪急コミュニケーションズに替えて、新装版が出ました。)

イングランドの田園地帯の自然を、1年間の絵日記形式で綴った美しい本です。

原題は『Janet Marsh’s Nature Diary』といい、ロンドンの出版社から1979年に出ています。(著者のジャネットは1953年生まれですから、本書は著者26歳の作ということになります。その落ち着いた語り口から、私はもう少し年かさの人を想像していたので、それを知ったときはちょっと驚きました。)

原題は『Janet Marsh’s Nature Diary』といい、ロンドンの出版社から1979年に出ています。(著者のジャネットは1953年生まれですから、本書は著者26歳の作ということになります。その落ち着いた語り口から、私はもう少し年かさの人を想像していたので、それを知ったときはちょっと驚きました。)

★

まずは、その舞台を確認しておきます。

ロンドンから西南西に100km、イギリス海峡沿いに開けた街がサウサンプトンで、今ではロンドンとM3ハイウェイで結ばれています。

そのサウサンプトンから、M3ハイウェイでちょっとロンドン方向に戻ったところに、ウィンチェスターの町があります。

ウィンチェスターの町を拡大すると、細かい水路がうねうね走っているのが見えますが、これらを総称して「イッチェン川」と言います。19世紀に鉄道が通るまでは、重要な水運経路として、この川を多くのはしけが行き来しました。

このイッチェン川の流れをさかのぼると、ウィンチェスターの北で川筋は東に屈曲し、その南岸にイーストンの村があります。ここがジャネットの絵日記の舞台です。

小さな教会がひとつ、宿屋が一軒という、本当に小さなコミュニティです。

同じ範囲を上空からの写真で見るとこんな感じ。

さらにその左上の一角を拡大。

この約500メートル四方の緑に輝く空間が、かつて彼女のフィールドでした。

この約500メートル四方の緑に輝く空間が、かつて彼女のフィールドでした。

36年前、ジャネットが絵日記を書いた頃と比べると、今もその様子は驚くほど変っていないように見えます。

つましいセント・メアリー教会が水辺に影を落とす、静かな村。

この土地の自然を、一人の女性が透徹した目で観察し、記録したのが本書です。

その静かな文章と正確なスケッチは、まさに『セルボーンの博物誌』の衣鉢を継ぐ、イギリスのナチュラリストの正系に連なるものと感じられます。

(この項つづく。次回はその内容を一瞥します。)

「NAVER まとめ」じゃないけれど…パリ博物散歩の友 ― 2015年02月07日 08時32分23秒

人の褌で相撲を取る―。

褒められたことではありませんが、美しい褌には、つい手が伸びる折もあり。

そしてまた、それを着けて人に見せびらかしたい折もあり。

褒められたことではありませんが、美しい褌には、つい手が伸びる折もあり。

そしてまた、それを着けて人に見せびらかしたい折もあり。

★

話は1週間前にさかのぼります。

以前も話題にした「博物蒐集家の応接間」(会期も残すところ今日明日の2日のみになりました)のオープニング・レセプションで、私は実に嬉しい出会いを果たしました。6年前にネット上で言葉を交わして以来、一方的に畏友と決め込んでいたTizitさんとの出会いです。6年前の初々しいやりとりも懐かしく、ここでリンクしておくのも満更悪くはないでしょう。

★

上の記事は、アメリカ東海岸でのエピソードが下敷きになっていました。

このように博物趣味の濃い旅を重ねてらっしゃるTizitさんですが、その最新の記事は、パリの博物スポットの紹介。個々に取り上げられることはあっても、こういうふうに手際よくまとめていただくと、パリ博物散歩を予定している方には大助かりでしょう。

このように博物趣味の濃い旅を重ねてらっしゃるTizitさんですが、その最新の記事は、パリの博物スポットの紹介。個々に取り上げられることはあっても、こういうふうに手際よくまとめていただくと、パリ博物散歩を予定している方には大助かりでしょう。

「花の都パリ」はまた「博物の都パリ」でもあることが、よく分かります。

そして、これらはNAVERのような情報の切り貼りではなく、Tizitさんが自ら足を運ばれた場所ばかりだ…というのがすごいところです。

ここで、なぜパリかといえば、やっぱり件のレセプションの際に、antique Salonの市さんをはじめ、近々パリに行かれる方と博物談義があったことに端を発しているとおぼしく、この記事はぜひそういう方々にお読みいただきたい。…というわけで、私が褌を締めてみました。

Tizitさんの記事は、すべてのスポットについて、オリジナル・サイトへのリンクを張っているので、そちらもお見逃しなく。

★

私自身にとってのパリは、ほぼディスプレイの向こうにのみ存在する幻の街で、生身のパリに触れる予定は今のところありません。

でも、もし仮に行くとしたら、Tizitさんお勧めのスポットを順次踏破して、最後に「カタコンブ」で生の無常を観じたいと思います。そして、すぐ近くのパリ天文台を眺めて、しばし星の世界に思いをはせ、万感のため息をつくことでしょう。

皆さんの土産話もぜひお聞かせください。

最近のコメント