天文台と時刻決定 ― 2021年02月20日 16時21分40秒

口に糊する仕事に忙殺されていましたが、ぼちぼち再開です。

このところ時計と天文の関係について、いくつか話題にしましたが、最近こんな絵葉書を見つけました。

時計メーカーのL. Leroy & Cie(1785年創業)が、1910年に出した記念絵葉書です。

何を記念しているかといえば、同社の天文用振り子時計が、フランスの報時業務に使われるため、パリ天文台に納入されたことを記念するもので、当然そこには自社の技術力の高さを誇示する意味合いがあったのでしょう。

この年、パリ天文台発のフランス標準時は、ただちにエッフェル塔から無線電信によって、遥か5000キロ彼方の船舶にまで伝えられるシステムが完成しました。正確を期すと、1910年3月23日のことです。

エッフェル塔というのは、そもそも高層建築の技術的デモンストレーションのために作られたもので、当初はこれといった用途がなかったそうですが、このとき初めて「電波塔」という性格が付与されたのです。

★

昔は天体の南中を観測して時刻を求めるのが最も正確でしたから、標準時の決定も天文台の管掌でした。これは地球の回転を、時計として用いることに他なりませんが、19世紀半ばに、地球の自転速度は一定ではないことが分かり、さらに20世紀に入ると、地球の回転よりも正確な時計が人の手で作られるようになって、時刻の決定は天文台の専売特許ではなくなりました。

それでも、歴史的経緯によって、たとえば日本の国立天文台は、「中央標準時の決定及び現示並びに時計の検定に関する事務」という役目を、現在も法律(省令)で負わされています。肝心のフランスでは現在どうなのか不明ですが、上の絵葉書は、かつてあった天文台と時刻決定の強固な結びつきを、明瞭に教えてくれます。

さらに、H. Benckerという人の論文(LINK)を参照すると、フランスは自主の気風が強いのか、他国がグリニッジを基準とする時刻体系を導入した後も、時刻の基準地点をパリと定めて、これが1891年から1911年まで続いたそうです。エッフェル塔からの報時自体も、結局、1910年3月23日から1911年3月9日までの1年弱で終わったので、この絵葉書はその意味でも貴重な歴史の証人です。

★

絵葉書の裏面は、こんな↓感じです。

流麗な筆記体を凝視すると、宛名(受取人)は、当時、パリ物理化学高等専門学校(l'École de physique et chimie de Paris)の教授をつとめた、シャルル・フェリー(Charles Fery、1866-1935)と読み取れます。絵葉書の絵柄も、宛名も渋い顔触れなので、差出人と葉書の文面も気になりますが、こちらは凝視不足で、今のところ判読不能です。

お手軽な天文時計 ― 2021年02月03日 18時13分51秒

本物の天文時計を手にするのは、なかなか大変なことです。

ネックとなるのはもちろんお金。手元で愛でようと思えば、必然的に小型の置時計、ないし掛時計ということになりますが、どちらにしても昔の王侯貴族の身辺にあったような品は、それこそ天文学的値段ですし、今出来のものでも、ちょっと気の利いた品となれば、やっぱりウン十万円要求してくるので、気軽に楽しむことは難しいです。

しかし、何事も道はあります。例えば下の時計はどうでしょう。

ガラス蓋付きの木枠の向こうに中世チックな文字盤が見えます。

上の文字盤では、時刻と月の満ち欠けを、

下の文字盤では、黄道上における太陽の位置を教えてくれるというもので、天文時計の基本を押さえています。「Astrology Clock」の名の通り、カラフルな星座絵のほかに、惑星記号を随所にあしらって、なかなかそれらしいムードを醸し出しています。

★

この時計について、たぶん最も詳しい説明は、「全米時計コレクター協会(National Association of Watch & Clock Collectors, Inc.)」のページに掲載されているものです(LINK)。

発売は1975年ごろで、当然そう古いものではありません。

ですから裏面を見ると、ちょっと散文的というか、安手な感じがありますが、それはやむを得ないでしょう。電源はAC電源で、アメリカ製なので、定格電圧は120ボルト。100ボルトでも普通に動く気はしますが、モノが時計だけに変圧器をかませた方が良いかもしれず、まだ実際に動かしたことはありません。

製造元はアメリカのコネチカット州の電化製品メーカー、メカトロニクス社(Mech'a'tronicsではなく、社名はMechtronicsと綴ります)で、同社の「フェアフィールド時計製造部門」が手掛けたものです。しかしネット情報が至極乏しくて、ここは今のところ謎のメーカーです。

乏しいネット情報を総合すると、同社は1967年創業で、オーナーのRichard J. Fellinger氏は既に2017年に77歳で亡くなられた由。いずれにしても、同社が時計製造を手掛けたのは、1970年代半ば~80年頃の、ごく短期間に限られるようです。そのわりに今でも製品をよくeBayで見かけるのは、一時相当大量に作られたことを物語りますが、それほど繁盛していた時計製造から、同社がなぜ撤退したかは謎です。

ちなみに、この「アストロロジー・クロック」、eBayだと1万円台で手に入るので、相当なハイ・コストパフォーマンスです。

★

ついでながら、本製品の特許番号から、特許申請書類を見つけたので、資料としてリンクしておきます(LINK)。

とりあえず、冒頭のアブストラクトとメカニズムの概略図は以下。

チェーンとホイールを上手く使うことで、1個のモーターで3つのダイヤルを正確かつ安価に動かせるというのが味噌のようです。ハイ・コストパフォーマンスの理由はこれです。

でも…と思います。上で「時計製造から、同社がなぜ撤退したかは謎」と書きましたが、ひょっとしたら、この工夫こそが、その理由なのかもしれません。というのも、こんな簡単な仕組みで乗り切れるほど、時計製造は甘い世界ではなかろう…という気がするからです。つまり、発想は良かったけれども、精度が十分出せなかった、それが同社の時計部門が短命で終わった理由ではないでしょうか。まあ、1秒も動かさない前から決めつけてはいけませんが、なんとなくそんな気がします。

アトラスは時を背負う ― 2021年02月02日 06時22分32秒

さて、今日も時計の話題です。

時計と天文の結びつきを気にしている最中に、ひとつ新しい発見がありました。

記事中、「この像は元々独立した彫像として制作されたのではなしに、何か別の用途(建物や細工物のデコレーション)に使われていたのを取り外して、後からこんな風に一本立ちさせたのではないでしょうか」と推測しましたが、この推測は確かに当たっていて、この像はかつて時計のてっぺんを飾っていたことを、今回知りました。

★

さっそく「Atlas clock」で検索すると、問題の「時計のてっぺんに乗ったアトラス像」はもちろん、アトラスが(地球や天球ではなく)時計そのものを支えている品も続々と見つかり、天空を支えるアトラス神と、時計との強固な結びつきが、ここにはっきりしたのでした。

(Googleの画像検索画面)

それら時計に乗ったアトラス像は、みなよく似ていますが、似ていながらも微妙に違っています。どうやら同一メーカーでも、新しい製品を作るたびに、新たに型を起こしていたようです。それらを見て回るうちに、手元のアトラス像に酷似したものを見つけました。

上記は米ウィスコンシン州のアンティークショップ、The Harp Galleryさんの商品ページで、その説明によると、この時計は2017年を去ること約60年前、すなわち1950年代末頃に作られたもので、オランダのWarmink社が、WUBAのブランドで製造販売していたものの由。手元のアトラス像も、同社由来と見てほぼ間違いないでしょう。

(同上掲載画像の部分拡大)

まあ酷似とはいっても、仔細に見ると微妙に違うので、手元の品のオリジンを完全に特定できたわけではありません。でも、Warmink社は1929年の創業だそうですから(参照リンク)、手元の像もそれ以降の品であることは確実で、少なくとも過去記事で書いたような「19世紀」は誇大です。

★

ただ、Warmink社の時計自体は、20世紀生まれだとしても、そこにはさらに古いモデルがあります。

例えば、上もWUBAブランドの壁掛け時計ですが、これは下のような時計をお手本にしたものでしょう。

後者は以前クリスティーズのオークションに出たもので、クリスティーズの説明によれば、1700年頃のオランダ製だそうです。(ちなみに上のWUBAは80ユーロ、クリスティーズの方は4,000ユーロで落札されました。)

★

手元のアトラスは、時代が思ったよりも若かったし、いささか高い買い物だったかな…という思いもありますが、それ以上に、今回その正体が分かってホッとしました。謎解きの突破口を与えていただいたLECURIOさんに、改めて感謝いたします。

時計の版画集(後編) ― 2021年02月01日 06時58分34秒

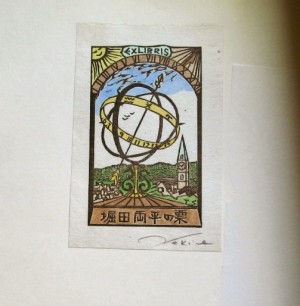

堀田良平氏の『自鳴鐘書票廿四時』の内容を見てみます。

ちなみに書名の「自鳴鐘」とは、昔のボンボン時計のように、報時機能の付いた時計のことですが、いかにも語感が古めかしいですね。何でも、戦国時代には南蛮より渡来していたそうですから、まあ古いのも道理です。

時計がきざむ時刻の数にちなんで、ここに集められたのは22作家、24枚の蔵書票です。

巻頭の一枚。京都の徳力富吉郎(1902-2000)による板目木版画。

以下に登場する蔵書票は大小さまざまですが、それらが1枚ずつ和紙に貼付されています。この徳力氏の作品は大きい方で、紙片全体のサイズは13.5×8cmあります。

関根寿雄作の板目木版画。

アーミラリースフィア型の日時計を描いた作品。関根氏については、以前『星宿海』という星座の版画集を紹介したことがありますが(LINK)、天文モチーフに関して一家言ありそうな方です。

栗田政裕作、木口木版画。

栗田氏は、黒々とした木口木版によって、夜の世界や宇宙をテーマにした作品を多く手掛けている方らしく、この作品も星空を背景に、幻想的な時計が造形されています。

清水敦作、銅版画。

壁面日時計を描いた優しい雰囲気の作品。鶏はもちろん「時を告げる者」の寓意でしょう。隅にエディションナンバーが「4/100」と入っていて、この蔵書票は100枚刷られたようです。この『自鳴鐘書票廿四時』は、全部で15部刊行されただけなので、残りの85枚が本来の蔵書票用という計算です(たぶん)。

神崎温順(かみさきすなお)作、染色作品。

これは染物を応用した「型絵染」で、型紙と顔料で和紙を染めて作るので、版木を使った版画とは工程が異なります。

★

時計の話題は、何よりも太陽と地球の動きとの関連で取り上げているわけですが、そればかりでなく、時計はそれ自体興味深いものです。

人間の作った品で、最も複雑なものが機械式時計…という時代が長かったので、時計は見る者の空想をいろいろ誘いました。金属ケースの中で、絶えず部品がカチカチ、クルクル動いているのを見ると、いろいろな事物――たとえば人体――をそこに重ねて見たくなるし、さらに「この世界には、人間には窺い知れないけれども、確かに見えざる機構があるはずだ」という観念を誘発し、時計は宇宙の比喩にも使われました。

果たして“究極のウォッチメーカー”である<神>はいるのか、いないのか。

まあ、いないのかもしれませんが、作り手なしに、これほど複雑な「時計」が自ずと出来上がったとしたら、それはそれで驚くべきことです。

時計の版画集(前編) ― 2021年01月31日 07時31分53秒

そういえば時計の話をするつもりでした。

★

堀田良平(1913-1989)という人名について聞かれたことはあるでしょうか。

名古屋で創業し、後に東京銀座に移った堀田時計店(現・ホッタ)の4代目で、時計に関する文献蒐集家として知られた人です。

以前も書きましたが、国会図書館のサイトには「日本の暦」という特設ページがあって、その中に同館が所蔵する暦関係資料の概略が説明されています。

■国立国会図書館の暦コレクション

そこに名前が挙がっているのは、天文学者・新城新蔵(しんじょうしんぞう、1873-1938)の「新城文庫」、占術家・尾島碩宥(おじませきゆう、1876―1948)の「尾島碩宥旧蔵古暦」、近世天文学・暦学研究者の渡辺敏夫(1905-1998)氏の「渡辺敏夫コレクション」、そして堀田氏の「堀田両平コレクション」です(良平が本名で、両平は筆名)。

この顔触れからも、天文学、暦学、時計製作術の近しい関係がうかがえるのですが、その一角を占めるのが堀田氏のコレクションです。以下、上記ページから引用させていただきます。

「堀田両平は、明治12年(1879)に名古屋下長者町で創業された堀田時計店(現株式会社ホッタ)の4代目。堀田の蔵書は『とけいとこよみの錦絵目録』(堀田両平 昭和46)に収録されているが、当館にはその後の収集と併せて約6,000種が寄贈された。そのうちの3分の1は洋書で、世界で50部出版されたと云うモルガンの『時計の目録』の豪華本など入手困難な稀覯書が少なくない。

古暦類は伊勢暦をはじめとし、彩々な広告暦、時と時計を象どる錦絵の可能な限りが収集されて、その質と量は抜きんでている。また、時計史・宝石関係の業界出版物なども含まれており、時計への執心は、単なる趣味の域を脱し事業に対する旺盛な研究心の表われとして資料的にも見事な構成を保っている。

再び収集することが恐らく不可能と思われる資料を寄贈へと踏み切ったことは、堀田の彗眼と度量によるものであろう。」 (「寄贈二話」国立国会図書館月報319号〈1987.10〉より)

古暦類は伊勢暦をはじめとし、彩々な広告暦、時と時計を象どる錦絵の可能な限りが収集されて、その質と量は抜きんでている。また、時計史・宝石関係の業界出版物なども含まれており、時計への執心は、単なる趣味の域を脱し事業に対する旺盛な研究心の表われとして資料的にも見事な構成を保っている。

再び収集することが恐らく不可能と思われる資料を寄贈へと踏み切ったことは、堀田の彗眼と度量によるものであろう。」 (「寄贈二話」国立国会図書館月報319号〈1987.10〉より)

…というわけで、時間とコストを惜しまず築き上げた、堂々たるコレクションです。

★

例によって知ったかぶりして書いていますが、私が堀田氏のことを知ったのは、わりと最近のことで、きっかけは氏の美しい蔵書票集を手にしたことでした。

(上:帙(外カバー)、下:帙にくるまれた和本仕立ての本)

■今村秀太郎・河野英一(編)

『自鳴鐘書票廿四時』

平成2年(1990)、私家版

『自鳴鐘書票廿四時』

平成2年(1990)、私家版

堀田氏は自らの蔵書を飾る「蔵書票」にも凝っていたようで、著名な版画家にたびたび制作を依頼しました。それらを集めて、氏は生前に2冊の書票集を編み、さらに第3の書票集を企図したものの、実現を見ずに亡くなられました。そこで知友が遺志を継ぎ、氏の一周忌を前に、残された蔵書票を集めて刊行したのが本書です。

私は本好きではあっても、いわゆる愛書趣味は薄いので、蔵書票とも縁がありませんが、これは時計をテーマにした愛らしい小版画集として眺めることができますから、その意味で嬉しい出会いでした。

(この項続く)

銀河の時計 ― 2021年01月26日 22時42分19秒

先日、天文時計の話題から、時計と天文学はつながっている…という話題につなげました(LINK)。だからこそ、このブログで時計の話題を採り上げる意味もあるし、昨年8月には「時計」という新たなカテゴリーが生まれたのでした(LINK)。

★

時計に関して、もう少し話題にしようかな…と思ったとき、このブログで時計を取り上げる理由が、もう一つあったのを思い出しました。それは、宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」の世界に出てくる時計たちの存在です。

たとえば物語冒頭近くの時計屋の場面。

あのショーウィンドウに並ぶ時計たちの何と魅力的なことか。あのショーウィンドウを再現するためだけに、このブログは相当な時間と労力を費やしたことを思い出したので、さっき過去記事を拾い出して、改めて「時計」のカテゴリーに分類し直しました。

それだけではありません。鉄道とは何よりもダイヤの正確さを貴ぶものです。

空を走る銀河鉄道も、常に定時運行を心がけているので、ジョバンニが車内の時計をぼんやり見ていると、検札に来た車掌は、「南十字〔サウザンクロス〕に着く時刻は次の第三時ころになります」と厳かに告げるし、白鳥の停車場付近を散策する二人は、列車の出発に遅れぬよう、腕時計に目をやって一目散に駆け出すのです。

そして印象的なのが、ドラマの終幕で、カンパネルラのお父さんの手に握りしめられた懐中時計。その針は、お父さんに残酷な事実――息子の死――を告げます。

★

天体の動きを説明する際、回転と周期性の概念は、頻々と顔を出します。

地球という小さな惑星もそうだし、巨大な銀河もまたそうです。時計と暦が生まれたのも、もちろん地球の自転と公転の反映に他なりません。

物体の物理的な運動だけでなく、生命現象や社会現象に関しても、サイクリックな変化は常に観察されるもので、その背後に円環的なダイナミズムが想定されることも多いでしょう。「そしてまた、生と死も永遠に回り続ける巨大な環のようなものなんだよ」…とか言うと、何となくもっともらしさと胡散臭さが同時に漂いますが、こんな静かな雨の晩は、「銀河鉄道の夜」と時計のメタファーの関係を、ぼんやり考えたりしたくなるのです。

ベネチアの青い空と星座神話 ― 2021年01月23日 14時01分54秒

前回の記事の枕に、ベネチアのサンマルコ広場の天文時計の写真を載せました。

時計を含む塔楼は、1490年代に建てられた美しいルネサンス建築です。

(再掲)

あれには多少の意図があって、本棚の隅で寝ている天文時計にも、ついでに言及しようと思ったのでした。

どうです、なかなかきれいなものでしょう。

この文字盤は3層の円盤から成っていて、太陽と月はそれぞれ独立に回転するので、ベネチアの本家さながらの、立派な仕上がりです(もちろん自動で動くわけではありません。パーツが可動というだけです)。

そもそもこれは何か? 別にベネチア土産ではなくて、本の一部です。

本の外箱というか、表紙というか、そこに丸窓がくりぬかれていて、そこからこの天文時計の細工物が顔をのぞかせているのでした。外箱は、縦44cm、幅33.5cmの大きさがあって、さらに厚さが10cmを超えるという、相当かさばる本です。

ただ、上で「本」と言いましたが、これは通常の意味で本の形をしていません。

外蓋を開け、さらに天文時計の付いた中蓋を開けると、箱の中にはマット装された彩色写本の複製が12枚バラの状態で入っているという、セット物の画集です(マットサイズは40×29.5cm)。

■Herrscher des Himmels: Die zwölf Tierkreiszeichen und ihre Mythen.

『天の統治者―黄道十二宮とその神話』

Coron Verlag (Zurich)、2005

『天の統治者―黄道十二宮とその神話』

Coron Verlag (Zurich)、2005

読んで字のごとく、十二星座を描いた古写本の複製零葉を集めたもので、有名な「ベリー公のいとも豪華なる時祷書」から採った1枚をはじめ、主に15~16世紀の写本を中心に、大小さまざまな絵柄を目で楽しむセットです。外箱の天文時計は、十二星座に歴史ロマンを重ねて見る、そんな現代の読者に向けた、ブックデザイナーのサービス精神に満ちた贈り物なのでしょう。

各種ファクシミリ版の刊行は、現在もコンスタントに続いており、デジタル時代になっても(デジタル時代だからこそ?)、美麗な頁をパラパラ手でめくりたいという願望は、なかなか根強いものがあるようです。

【参考】 以下、全図版一覧です。

1) AQUARIUS - Stammheimer Missale, Hildesheim, 1160-1180頃

Los Angels, The J. Paul Gety Museum, Ms. 64, fol. 4r

2) PISCES - Stundenbuch des Herzogs von York, Rouen, 1430/40頃

Rome, Biblioteca Vaticana, Cod. Vat. Lat. 14935, fol. 2v/3r

3) ARIES - Breviarium Mayer van den Bergh, 1510頃

Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh, inv. 946, fol. 2v

4) TAURUS - Stundenbuch der Isabel la Católica, 1450-1460

Madrid, Real Biblioteca del Palacio Real, s.n., fol. 4r

5) GEMINI - Grandes Heures d´Anne des Bretagne Paris, 1503-1508

Paris, Bibliothéque nationale de France, Ms. Lat. 9474, fol. 8r

6) CANCER - Flämischer Kalender, Brügge, 1525頃

München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 23 638, fol. 7v/8r

7) LEO - Französisches Stundenbuch, 1500頃

London, British Library, Add. Ms. 11866, fol. 6v/7r

8) VIRGO - the Bedforn Hours, 1420頃

London, British Library, Add. Ms. 18850, fol. 8r

9) LIBRA - Grandes Heures du Duc de Rohan Paris, 1430-1435頃

Paris, Bibliothéque nationale de France, Ms. Lat. 9471, fol. 13r

10) SCORPIUS - Les Très riches Heures du Duc de Berry Paris, 1413頃

Chantilly, Musée Condé, Ms. 65, fol. 10v

11) SAGITTARIUS - Les Petites Heures du Duc de Berry Paris, 1372 - 1390

Paris, Bibliothéque nationale de France, Ms. Lat. 18014, fol. 6r

12) CAPRICORNUS - Stundenbuch Niederlande/Brügge(?), 1500頃

München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 28345, fol. 13r

時計と天文学 ― 2021年01月21日 21時17分16秒

ヨーロッパ各地にある天文時計は、大時計の文字盤と並んで、月の満ち欠けとか、今太陽が十二宮のどこにあるかとか、各種の天文現象をシミュレートするからくり仕掛けで、見る者の目を楽しませてくれます。

(ベネチアのサンマルコ広場の天文時計。ウィキペディアより)

しかし、時刻を知らせる普通の大時計にしても、あるいは、それを見上げる観光客の手首に光る腕時計にしたって、そもそも、それ自体が天文現象をシミュレートするために生み出されたんだ…ということは、ややもすれば忘れられがちです。何の天文現象かといえば、太陽の日周運動であり、見方を変えれば地球の自転です。このことは以前も書きました。

そのことを改めて想起したのは、『時計製作術-天文学の子供』という、そのものズバリのタイトルの本を見たからです。

■Dominique Fléchon & Grégory Gardinetti(著)

『Horology, a Child of Astronomy』

Fondation de la Haute Horlogerie (Genève)、2013.

『Horology, a Child of Astronomy』

Fondation de la Haute Horlogerie (Genève)、2013.

この本は、スイスのジュネーブに本拠を置く「高級時計財団」が発行したものです。ここは要するに時計の業界団体なのでしょうが、そこが自らのアイデンティティを振り返ったとき、自分たちは天文学という伝統ある学問の直系の子孫なんだ…と自覚したというのは、何だかスケール感のある話だなと思いました。

内容は美しいカラー図版で、天文学をめぐるいくつかのテーマに沿って、工芸品的な古今の時計を紹介するというものです。

時計というのは、昔から金満家の独壇場で、今でも百万円単位、さらには1千万円単位の腕時計を購入して悦に入る富裕層が少なくないようです。ステータスシンボルとしての時計と聞くと、少なからず感情的な反発も覚えますが、時計自体に罪はないし、一見無駄な細工に余分なコストをかけるのが文化だ…という考えに従えば、やっぱりこれも文化なのでしょう。

まあ金満家とは縁遠いにしろ、毎日使っている時計を眺めて、そこに天文学の片鱗を感じるとしたら、それはそれで豊かな経験といえるんじゃないでしょうか。

日時計を学ぶ ― 2020年12月23日 06時32分56秒

棒の影の動きを見れば、時の流れが分かり、

影の長さの変化を見れば、季節の推移が知れる。

この棒こそ、間違いなく最初の天体観測器具でしょう。

影の動きとは、要するに太陽の動きです。

太陽が南中すれば「お昼だなあ」と思うし、日が傾けば「今日も一日が終わった」と思う。太陽こそが天然の時計であり、それを知る補助具が、地面に突き立てた一本の棒です。この棒が徐々に洗練されて、後世さまざまな日時計が生まれました。

★

…と何の疑問もなく思い込んでいましたが、安野光雅さんは「ちがう」と言います。「太陽が時計なのではない。――地球こそが時計なのだ」と。

言われてみれば確かにその通りで、機械のように精密に回転しているのは地球の方で、太陽はじっとそこにあるだけです。日時計とは、太陽を目印に地球の回転を読み取る、「地球時計」に他ならないのでした。これも視点を変えることの大切さを物語ります。ささやかなエウレカですね。

上のことを教えてくれたのは、安野氏の『地球は日時計』という絵本です。

福音館の「月刊たくさんのふしぎ」シリーズの1985年11月号として出たもので、正確にいうと、これは「本」ではなく「雑誌」です。

この「たくさんのふしぎ」シリーズは、のちにハードカバーの単行本として再刊されるのが普通ですが、この作品が単行本化されることはありませんでした。あの安野光雅氏の秀作がなぜ?と思いますが、それは本書が紙とハサミと糊を必要とする「工作絵本」だったからでしょう(…と想像します)。

安野氏は、北極点に立つ棒の影を想像させるところから始め、中緯度地帯や赤道ではどうすれば良いかを問い、実際に手を動かすことで、日時計(地球時計!)の仕組みを子供たちに会得させます。

手のひらに乗るちっぽけな日時計から、巨大な地球の自転と公転、そして地軸の傾きまでも、ありありと想像させるところが、この本の妙味です。とはいえ、ハードカバーの立派な本をチョキチョキするのは、作り手側も、読み手側も、少なからず抵抗感があったのでしょう。

★

この本の単行本化は、翌1986年にイギリスで実現しました。

(『The Earth is a Sundial』、The Bodley Head (London) 刊)

それは「工作絵本」ではなく、最初からすべて組み立て済みの「仕掛け絵本」とすることによって可能となりました。これは大変手間とコストのかかる方法であり、そのため印刷と製本はシンガポールに外注しています。

原著の『地球は日時計』は、今では手に入れにくい本になってしまっています。

でも、イギリスで出たものが日本で出ないはずはないので、遅ればせながら、これはぜひ日本語版が出て欲しいですね。

冬至 ― 2020年12月21日 06時51分31秒

(地球の年周運動と四季の図。A. Keith Johnston(著)『School Atlas of Astronomy』1855より)

今日は冬至。

24時間太陽の姿が見えない「黒夜」エリアが極大となり、北極圏全体を覆う日です。

上は既出かもしれませんが、アラスカ中部の町・フェアバンクスを写した1940年代頃の絵葉書。撮影日はちょうど12月21日です。フェアバンクスは北緯65度で、北極圏からちょっと外れているおかげで、冬至でもわずかに太陽が顔をのぞかせています。とはいえ、何とはかなげな太陽でしょうか。

上の写真は、20分ごとにシャッターを開けて、太陽の位置を記録しています。左端が午前10時45分で日の出の直後、右端が午後1時15分で日没直前の太陽です。昼間はこれで全部。あとの20時間以上、同地の人は長い夜を過ごすことになります。

★

程度の差こそあれ、日本でも事情は同じです。

冬至の日は太陽高度が最も低く、日の出から日没まで、太陽が地平線にいちばん近いカーブを描く日です。

言い換えれば、真昼の影がいちばん長い日でもあります。

冬至の正午、身長160cmの人は背丈よりずっと長い256cmの影を引きずっている計算で、太陽の低さが実感されます(他方、夏至ともなれば頭上からぎらつく太陽で、その影はわずかに34cmです)。

★

この事実は昔の人も注目していて、基準となる棒を地面に立てて、その影の長さを測ることで季節の変化を知り、時の推移を知った…というところから、日時計も生まれたと言います。この棒を古来「表(ひょう)」または「土圭(とけい)」と呼びました。

考えてみると、「時計」という言葉は、音読みすれば「じけい」となるはずで、「とけい」だと「重箱よみ」になってしまいます(正確には「湯桶(ゆとう)よみ」かも)。でも、「時計」という字は、もともと「土圭」の当て字らしく、身近なところにも、いろいろ古代の天文学の名残はあるものです。

★

ちょっと視点を変えれば、南半球では今日が夏至。

そして南極圏では、太陽の沈まぬ白夜が広がっています。

(上図拡大)

最近のコメント