最近の心模様 ― 2007年10月01日 21時35分20秒

先月はネット依存への反省から、ブログの更新頻度を下げようと考えたのですが、何となく毎日更新に戻りつつあります。

徒然草の文句ではありませんが、おぼしきことがあるときは、すぐ言葉にしたほうが体と心に良いことが経験的に分かったからです。

とはいえ、今日は懸案だった日本ハーシェル協会の定期刊行物の発送業務を終え、ちょっと消耗したので、記事の方はお休みします。

◆

今、ふと耳をすましたら、虫の声が四方から聞こえてくるのに気づきました。こんなに盛んに鳴いているのに、聞く態勢にないと、なかなか気づかないものですね。

雨もやみ、静かな秋の宵の気配にしんみり。。。毎年のことですが、毎年おなじようにしんみりします。

徒然草の文句ではありませんが、おぼしきことがあるときは、すぐ言葉にしたほうが体と心に良いことが経験的に分かったからです。

とはいえ、今日は懸案だった日本ハーシェル協会の定期刊行物の発送業務を終え、ちょっと消耗したので、記事の方はお休みします。

◆

今、ふと耳をすましたら、虫の声が四方から聞こえてくるのに気づきました。こんなに盛んに鳴いているのに、聞く態勢にないと、なかなか気づかないものですね。

雨もやみ、静かな秋の宵の気配にしんみり。。。毎年のことですが、毎年おなじようにしんみりします。

『科学のフェアリーランド』 (2) ― 2007年10月02日 23時16分13秒

(第5講の扉絵。巨大な鍾乳洞の奇観。黒々とした木口木版画が19世紀のムード)

前書きによると、この本は以前子供向けの講演会で行った連続講義を下敷きにしており、参加した子どもたちの声に背中を押されて出版に踏み切った、と書かれています。

内容は以下の全10講から成ります。

第1講 科学のフェアリーランド―この国への入り方、活用法、そして楽しみ方

第2講 太陽の光とその働き

第3講 私たちの住む大気の海

第4講 旅する1滴の水

第5講 二人の大彫刻家―水と氷

第6講 自然の声。私たちは如何にしてそれを聞くのか

第7講 桜草の生活

第8講 ひとかけらの珊瑚が秘めた歴史

第9講 巣の中の蜜蜂

第10講 蜜蜂と花

内容は物理、気象、地質、植物、昆虫等、多岐にわたりますが、身近な現象の背後に横たわる、目に見えぬ原理(すなわち「科学の妖精」)を説くという姿勢で貫かれています。なお、題目に天文に関係するものがありませんが、それは同じ著者による姉妹書(『魔法の鏡を通して』)で扱われています。

☆ ★ ☆

科学のフェアリーランドには、どうやったら入れるのでしょう?

その方法は1つしかありません。おとぎ話に出てくる騎士や農夫のように、両目をしっかり開けてごらんなさい。目指すものは常にあります。想像力という妖精の杖で触れれば、あなたの周りのすべての物が、何かを語りかけてくれるでしょう。

他の子どもたちが元気に遊びまわっているというのに、道路の脇に連れ出され、仰向けに寝かされている病弱な子どもを見ると、私はよくこんなことを思います。自宅や病院で暮らす病気の子どもたちでも、自分の周りにある事物に秘められた物語を語って聞かされたなら、どれほど多くの喜びに包まれるだろうかと。

子どもたちはベッドから出る必要すらないのです。日光はいながらにしてその上に降り注ぎますし、日光はひと月かそこらでは語り尽くせぬほど多くの物語を秘めているのですから。暖炉の炎、ベッド脇のランプ、コップの水、天井の蝿、卓上に生けた花、どんなものでも、あらゆるものが、独自の物語を持っており、自然界に住む目に見えない妖精の姿を教えてくれるのです。(第1章より)

☆ ★ ☆

書名には、こんな意味がこめられています。

上の文章の後段には哀切なトーンがありますが、何か作者の実体験が反映しているのかもしれません。

☆ ★ ☆

以下脱線。

米村でんじろう先生は確かに才能豊かな方だと思いますが、亜流の方による安易な科学手品ブームが、「科学する心」の涵養につながるとは、私にはどうしても思えません(手品のネタを考える側の能力は確かに涵養しているでしょうが)。

探求心は、当たり前のことを不思議がる力に根ざし、それは豊かな想像力を前提としている…などと、門外漢の私が力みかえる必要はないんですが、どうもそんな気がします。

妖怪博士・井上円了は、「当たり前のことが当たり前であること、これぞ最大の不可思議」として、それを妖怪以上の怪、「真怪」と名づけたそうです。話の脱線ついでにそんなことも思いました。

前書きによると、この本は以前子供向けの講演会で行った連続講義を下敷きにしており、参加した子どもたちの声に背中を押されて出版に踏み切った、と書かれています。

内容は以下の全10講から成ります。

第1講 科学のフェアリーランド―この国への入り方、活用法、そして楽しみ方

第2講 太陽の光とその働き

第3講 私たちの住む大気の海

第4講 旅する1滴の水

第5講 二人の大彫刻家―水と氷

第6講 自然の声。私たちは如何にしてそれを聞くのか

第7講 桜草の生活

第8講 ひとかけらの珊瑚が秘めた歴史

第9講 巣の中の蜜蜂

第10講 蜜蜂と花

内容は物理、気象、地質、植物、昆虫等、多岐にわたりますが、身近な現象の背後に横たわる、目に見えぬ原理(すなわち「科学の妖精」)を説くという姿勢で貫かれています。なお、題目に天文に関係するものがありませんが、それは同じ著者による姉妹書(『魔法の鏡を通して』)で扱われています。

☆ ★ ☆

科学のフェアリーランドには、どうやったら入れるのでしょう?

その方法は1つしかありません。おとぎ話に出てくる騎士や農夫のように、両目をしっかり開けてごらんなさい。目指すものは常にあります。想像力という妖精の杖で触れれば、あなたの周りのすべての物が、何かを語りかけてくれるでしょう。

他の子どもたちが元気に遊びまわっているというのに、道路の脇に連れ出され、仰向けに寝かされている病弱な子どもを見ると、私はよくこんなことを思います。自宅や病院で暮らす病気の子どもたちでも、自分の周りにある事物に秘められた物語を語って聞かされたなら、どれほど多くの喜びに包まれるだろうかと。

子どもたちはベッドから出る必要すらないのです。日光はいながらにしてその上に降り注ぎますし、日光はひと月かそこらでは語り尽くせぬほど多くの物語を秘めているのですから。暖炉の炎、ベッド脇のランプ、コップの水、天井の蝿、卓上に生けた花、どんなものでも、あらゆるものが、独自の物語を持っており、自然界に住む目に見えない妖精の姿を教えてくれるのです。(第1章より)

☆ ★ ☆

書名には、こんな意味がこめられています。

上の文章の後段には哀切なトーンがありますが、何か作者の実体験が反映しているのかもしれません。

☆ ★ ☆

以下脱線。

米村でんじろう先生は確かに才能豊かな方だと思いますが、亜流の方による安易な科学手品ブームが、「科学する心」の涵養につながるとは、私にはどうしても思えません(手品のネタを考える側の能力は確かに涵養しているでしょうが)。

探求心は、当たり前のことを不思議がる力に根ざし、それは豊かな想像力を前提としている…などと、門外漢の私が力みかえる必要はないんですが、どうもそんな気がします。

妖怪博士・井上円了は、「当たり前のことが当たり前であること、これぞ最大の不可思議」として、それを妖怪以上の怪、「真怪」と名づけたそうです。話の脱線ついでにそんなことも思いました。

月下の恋人たち ― 2007年10月03日 22時41分13秒

昨日は一寸長い記事だったので、今日は一服して、かわいらしい絵葉書を載せておきます。

「今晩、きみは出てくるかい?」とあって、「きみ」というのは、当然「お星さま」と小さな恋人とのダブルミーニングなのでしょう。

望遠鏡をのぞくヒロインのそばで、少年がしきりに月を指して熱弁をふるっています。子どもながら、なかなかマメですね。

くすんだ彩色が特徴のヴィンテージ絵葉書。アメリカ製。正確な年代は不明ですが、全体の雰囲気からすると、1920~30年代頃のものでしょうか(違うかもしれません)。

この絵葉書は、以前ご紹介した下の絵葉書とよく似た構図で、当時「望遠鏡をのぞく少年少女」は、かなりポピュラーな画題だったように思います。

http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/12/31/

「今晩、きみは出てくるかい?」とあって、「きみ」というのは、当然「お星さま」と小さな恋人とのダブルミーニングなのでしょう。

望遠鏡をのぞくヒロインのそばで、少年がしきりに月を指して熱弁をふるっています。子どもながら、なかなかマメですね。

くすんだ彩色が特徴のヴィンテージ絵葉書。アメリカ製。正確な年代は不明ですが、全体の雰囲気からすると、1920~30年代頃のものでしょうか(違うかもしれません)。

この絵葉書は、以前ご紹介した下の絵葉書とよく似た構図で、当時「望遠鏡をのぞく少年少女」は、かなりポピュラーな画題だったように思います。

http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/12/31/

天文学者は白髪頭か?…19世紀と20世紀 ― 2007年10月04日 22時45分11秒

以前、「(19世紀と20)世紀の境目をまたぐ四半世紀の間に、天文学の進化と並行して、天文趣味を表象する図像表現にも大きな変化があった」と書いたことがあります。(http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/07/13/443527)

要するに「時代の変遷」ということなんですが、改めてそのことを考える材料として、2冊の本を比べてみたいと思います。

まずは1910年に出た、エリソン・ホークスの『子どもたちに示す星々』。

★Ellison Hawks

STARS SHOWN TO THE CHILDREN.

T.C.&E.C. Jack, London, 1910.

119pp, 16mo.

その序文を読んでみましょう。

「愛するホリーとシシリー。多くの人は、天文学、つまり星の科学なんて無味乾燥で面白くない学問だし、天文学者といえば髭を生やした白髪のお爺さんだと思っている。でも君たちはお父さんの言い分を認めてくれるだろう。天文学は趣味の中でもいちばん魅力あるものの一つで、天文学者は決して白髪頭の老人ではない!ということを。」

(この著者は、娘の手前だいぶ若さにこだわっていますね。)

そしてもう1冊は…(例によって明日につづく)

要するに「時代の変遷」ということなんですが、改めてそのことを考える材料として、2冊の本を比べてみたいと思います。

まずは1910年に出た、エリソン・ホークスの『子どもたちに示す星々』。

★Ellison Hawks

STARS SHOWN TO THE CHILDREN.

T.C.&E.C. Jack, London, 1910.

119pp, 16mo.

その序文を読んでみましょう。

「愛するホリーとシシリー。多くの人は、天文学、つまり星の科学なんて無味乾燥で面白くない学問だし、天文学者といえば髭を生やした白髪のお爺さんだと思っている。でも君たちはお父さんの言い分を認めてくれるだろう。天文学は趣味の中でもいちばん魅力あるものの一つで、天文学者は決して白髪頭の老人ではない!ということを。」

(この著者は、娘の手前だいぶ若さにこだわっていますね。)

そしてもう1冊は…(例によって明日につづく)

天文学者は白髪頭か?…19世紀と20世紀(その2) ― 2007年10月05日 22時42分47秒

上は3日前にちょっと触れた、アラベラ・バックレイの『魔法の鏡を通して』。表題ページには「科学のフェアリーランドの続編」と書かれています。

★Arabella B. Buckley

THROUGH MAGIC GLASSES.

Appelton, New York, 1890

234pp, 8vo.

昨日のホークスの本が出る20年前、1890年に出た本で、ホークスと同じ年齢層をねらったものですが、こちらはルネッサンス風の天文博士(16世紀に描かれたティコ・ブラーエ像の敷き写し)を表紙に掲げて、「天文学者=髭を生やした老人」のイメージを前面に出しています。当時はそのほうが子どもにも受けたのでしょうか。

現実の天文学と天文学者がどうであったかはさておき、そこにどういうイコンを持ってくるかは、ストレートにその時代の空気を反映していると思います。現代なら「すばる望遠鏡」、半世紀前ならロケットとお椀型の電波望遠鏡で代表されたものが、19世紀後半にはティコ・ブラーエ像で表象されていたわけです。

当時、一般の人々から見ると、天文学は先端性というよりも歴史性をより感じさせる存在で、そして何となくマジカルな影を引きずっていたのではないでしょうか。

(この項つづく)

★Arabella B. Buckley

THROUGH MAGIC GLASSES.

Appelton, New York, 1890

234pp, 8vo.

昨日のホークスの本が出る20年前、1890年に出た本で、ホークスと同じ年齢層をねらったものですが、こちらはルネッサンス風の天文博士(16世紀に描かれたティコ・ブラーエ像の敷き写し)を表紙に掲げて、「天文学者=髭を生やした老人」のイメージを前面に出しています。当時はそのほうが子どもにも受けたのでしょうか。

現実の天文学と天文学者がどうであったかはさておき、そこにどういうイコンを持ってくるかは、ストレートにその時代の空気を反映していると思います。現代なら「すばる望遠鏡」、半世紀前ならロケットとお椀型の電波望遠鏡で代表されたものが、19世紀後半にはティコ・ブラーエ像で表象されていたわけです。

当時、一般の人々から見ると、天文学は先端性というよりも歴史性をより感じさせる存在で、そして何となくマジカルな影を引きずっていたのではないでしょうか。

(この項つづく)

天文学者は白髪頭か?…19世紀と20世紀(その3) ― 2007年10月06日 19時30分13秒

文意が一貫しないので、記事のタイトルに則して整理すると、つまりこういうことです。

19世紀末も、20世紀初めも、いずれも天文学者に「白髪頭の老人」をイメージしたという点では五十歩百歩でも、それを是とするか否とするか、そこに時代の大きな変化があったのではないか…というのが、言いたかったことでした。

この間何があったのか?

1895年、パーシヴァル・ローウェルが『火星』を出版。火星の運河と火星人のヴィヴィッドなイメージがSFブームに火をつけ、「宇宙時代」の幕開けを人々に予感させます。(宇宙開発の父、ロシアのツィオルコフスキーがロケット研究に没頭しだしたのも同時期のことで、現実世界でもまさに宇宙時代が幕を開けようとしていました。)1903年にはライト兄弟の初飛行があり、そして運命の年、1905年。アインシュタインが特殊相対性理論を発表し、「科学の世紀」は華々しいスタートを切ったのでした。

天文学史上の意義から言えば、19世紀後半における天体物理学の誕生の方が、革命的な意味を持っていたと思いますが、ポピュラー・アストロノミーの分野で画期を成したのは、1900年前後の「宇宙時代 Space Age の始まり」というイメージで、それ以前とそれ以降とで、宇宙に向ける人々のまなざしが変わったのではないでしょうか。

昨日の表現を使えば、19世紀から20世紀をまたぐ間に、天文学は歴史性を帯びた古い学問から、最先端の「カッコイイ」学問へと装いを改め、そしてティコ・ブラーエの出る幕もなくなった…というわけです。

(この項つづく)

19世紀末も、20世紀初めも、いずれも天文学者に「白髪頭の老人」をイメージしたという点では五十歩百歩でも、それを是とするか否とするか、そこに時代の大きな変化があったのではないか…というのが、言いたかったことでした。

この間何があったのか?

1895年、パーシヴァル・ローウェルが『火星』を出版。火星の運河と火星人のヴィヴィッドなイメージがSFブームに火をつけ、「宇宙時代」の幕開けを人々に予感させます。(宇宙開発の父、ロシアのツィオルコフスキーがロケット研究に没頭しだしたのも同時期のことで、現実世界でもまさに宇宙時代が幕を開けようとしていました。)1903年にはライト兄弟の初飛行があり、そして運命の年、1905年。アインシュタインが特殊相対性理論を発表し、「科学の世紀」は華々しいスタートを切ったのでした。

天文学史上の意義から言えば、19世紀後半における天体物理学の誕生の方が、革命的な意味を持っていたと思いますが、ポピュラー・アストロノミーの分野で画期を成したのは、1900年前後の「宇宙時代 Space Age の始まり」というイメージで、それ以前とそれ以降とで、宇宙に向ける人々のまなざしが変わったのではないでしょうか。

昨日の表現を使えば、19世紀から20世紀をまたぐ間に、天文学は歴史性を帯びた古い学問から、最先端の「カッコイイ」学問へと装いを改め、そしてティコ・ブラーエの出る幕もなくなった…というわけです。

(この項つづく)

天文学者は白髪頭か?…19世紀と20世紀(その4) ― 2007年10月07日 09時31分10秒

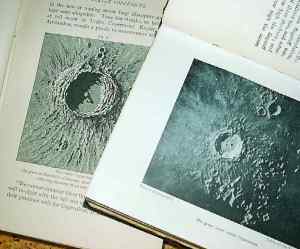

バックレイとホークスの2冊の本。その違いを、昨日は時代思潮の違いとして捉えましたが、もっと即物的な違いもあって、むしろその方がすぐ目につく部分です。

表紙だけでなく、この2冊はパッと開いた印象が全然違います。その違いは主に挿絵にあります。

『魔法の鏡』のほうは「いかにも19世紀」です。写真はオリオン星雲の写真が口絵にあるだけで、あとはすべて黒々とした版画です。いっぽう『星々』ほうは、大半が写真図版ですし、3色分解の網点で刷ったカラー図版もあったりして、こちらはいかにも20世紀的です。

たまたま、同じ月面のコペルニクス・クレーターの図がかぶっていたので、並べて撮ってみました。左の『魔法の鏡』の方は、例によって濃くインクの乗った木口木版ですが、『星々』になると網かけ印刷に替わっています。出典も、前者はハーシェル(息子のジョンの方)が描いたスケッチの模写という、古色蒼然としたものであるのに対し、後者はヤーキス天文台が撮影した写真をそのまま製版しています。

これだけでも、時代は変わったんだなぁ…と、しみじみ実感されます。

(この項さらにつづく)

表紙だけでなく、この2冊はパッと開いた印象が全然違います。その違いは主に挿絵にあります。

『魔法の鏡』のほうは「いかにも19世紀」です。写真はオリオン星雲の写真が口絵にあるだけで、あとはすべて黒々とした版画です。いっぽう『星々』ほうは、大半が写真図版ですし、3色分解の網点で刷ったカラー図版もあったりして、こちらはいかにも20世紀的です。

たまたま、同じ月面のコペルニクス・クレーターの図がかぶっていたので、並べて撮ってみました。左の『魔法の鏡』の方は、例によって濃くインクの乗った木口木版ですが、『星々』になると網かけ印刷に替わっています。出典も、前者はハーシェル(息子のジョンの方)が描いたスケッチの模写という、古色蒼然としたものであるのに対し、後者はヤーキス天文台が撮影した写真をそのまま製版しています。

これだけでも、時代は変わったんだなぁ…と、しみじみ実感されます。

(この項さらにつづく)

天文学者は白髪頭か?…19世紀と20世紀(その5) ― 2007年10月08日 17時32分09秒

もう1枚カラー図版も掲げておきます。写真は、ホークス自身のスケッチによる火星の図。

運河模様が控えめに描かれていますが、ホークスのこの本では、運河の存在については言及ゼロ(「かつては暗いところが海、明るいところが陸と考える人もいたが、その当否は不明である」と書かれています)。また火星人の存在についても「不明であり、判明する見込みもない。火星はあまりにも遠いので、どんな望遠鏡を使っても、違った色合いの斑模様以上のものは見えない」と、悲観的に書いています。

それはともかく、この図の新しさは、写真でもお分かりのように「紙がツルツルしている」という点です。19世紀のカラー・リトグラフとは異質のテクスチャー。我々が通常イメージする「版画」と「印刷」の違いといいますか(それは思った以上に微妙なのですが)、敢えて言えばちょっと安っぽくなった感じがします。まあ、そこが20世紀なのでしょう。

この辺の事情は、ぜひ印刷史に詳しい方にご教示いただいきたいと思います。

ともあれ、世紀をまたぐ、わずか20年の間に天文趣味を盛る「器」にもドラスティックな変化があったことは確かです。

運河模様が控えめに描かれていますが、ホークスのこの本では、運河の存在については言及ゼロ(「かつては暗いところが海、明るいところが陸と考える人もいたが、その当否は不明である」と書かれています)。また火星人の存在についても「不明であり、判明する見込みもない。火星はあまりにも遠いので、どんな望遠鏡を使っても、違った色合いの斑模様以上のものは見えない」と、悲観的に書いています。

それはともかく、この図の新しさは、写真でもお分かりのように「紙がツルツルしている」という点です。19世紀のカラー・リトグラフとは異質のテクスチャー。我々が通常イメージする「版画」と「印刷」の違いといいますか(それは思った以上に微妙なのですが)、敢えて言えばちょっと安っぽくなった感じがします。まあ、そこが20世紀なのでしょう。

この辺の事情は、ぜひ印刷史に詳しい方にご教示いただいきたいと思います。

ともあれ、世紀をまたぐ、わずか20年の間に天文趣味を盛る「器」にもドラスティックな変化があったことは確かです。

岡山天文台…続・初日カバー ― 2007年10月09日 23時10分18秒

去年、岡山天文台(正式名称は、東京天文台〔現・国立天文台〕岡山天体物理観測所)の初日カバーを取り上げました(初日カバーについては↓の記事を参照してください)。

★http://mononoke.asablo.jp/blog/2006/11/02/606809

思い起こせば、あれは1960年(昭和35年)10月19日に、同天文台が開所したのを記念して発行されたものでした。したがって、同所は来週で47歳の誕生日を迎えることになります。

上の写真も、以前の品と同じく「中村浪静堂」版の初日カバー。

他にも「郵政弘済会」やら「切手文化部」やらが発行した初日カバーが手元にありますが、斯界の事情に疎いので、それぞれどんな会社かはよく知りません。聞く所によると、切手ブームの最盛期は、ずばり1960年代だそうなので、こういうニッチ的な商売でも十分経営が成り立ったのでしょう。

掲出の品は何とも素朴な木版画ですが、そこがアートな味わい。封筒デザインは、この記念切手の図案を描いた木村勝氏(郵政省技官)によるものです。

最近のコメント