『星恋』、ふたたび ― 2011年01月01日 21時09分58秒

新年あけましておめでとうございます。

かすてん様、S.U様、日文昆様におかれましては、年末のご挨拶をいただき有難う存じます。またお三方を含め、早々と新年のご祝詞を頂戴した方々に、この場を借りて篤く御礼申し上げると共に、「天文古玩」にご縁のある皆々様のご多幸を心よりお祈り申し上げます。 本年も何とぞよろしくお願いいたします。

かすてん様、S.U様、日文昆様におかれましては、年末のご挨拶をいただき有難う存じます。またお三方を含め、早々と新年のご祝詞を頂戴した方々に、この場を借りて篤く御礼申し上げると共に、「天文古玩」にご縁のある皆々様のご多幸を心よりお祈り申し上げます。 本年も何とぞよろしくお願いいたします。

★

2011年のスタートです。

「天文古玩」もまもなく5周年を迎えます。

最近は、過去の記事の繰り返しが多くて、なんとなくブログの命数も尽きかけているのかなと、私自身、おそれを抱くこともあります。ここで何か新機軸を打ち出すべきなのか、それとも偉大なるマンネリに徹するべきなのか―。

おそらく後者でしょう。何となれば、星空こそが偉大なるマンネリズムなのですから。

(でも、このページにも、たまには新星や彗星のような奇現象が現われるかもしれません。)

★

さて、繰り返しといえば、去年の正月に野尻抱影と山口誓子共著の句文集『星恋』を取り上げました。(去年の1月にタイムワープして、1月2日、4日の記事を参照してください。→ http://mononoke.asablo.jp/blog/2010/01/ )

その際は、この本の初版である鎌倉書房版(昭和21年)、それから昭和29年に再版された中央公論版を取り上げました。ついでなので、さらに昭和61年に深夜叢書社から出た『定本・星恋』も見てみます。

この深夜叢書版は、昨年暮れにコメント欄を通じて『星恋』についてお問い合わせをいただいたことがきっかけで入手しました(ご縁をいただいたmicaさん、ありがとうございました)。

貼り箱入り、変形四六版・布装・書名空押しのカッチリした造本で、たしかに定本の名にふさわしい表情です。プレアデスの写真が箱を彩るのは、俳句の本として異例とはいえ、いかにもというデザインです。

昭和52年(1977)に抱影が死去してから9年後に『定本』が出たわけは、本の帯にも書かれていますが、ここでは誓子が定本に寄せた「あとがき」を書き写してみます。

「私が伊勢の海岸で静養してゐたとき、昼は伊勢の自然を見て歩き、夜は伊勢湾の天にかがやく星を仰いで、星の俳句を作ってゐた。

星のことは野尻抱影先生の著書を読んでゐたから、野尻先生は、私の星の先生だった。その野尻先生からお手紙を頂いた。いま星の随筆を書いてゐるが、それにあなたの星の俳句を借りたい、と云って来られたのだ。星の先生の随筆に私の星の俳句を取り上げて頂くことを、私は無上の光栄とし、先生に見て頂くために星の俳句を作り続けた。

野尻先生の随筆に私の俳句を添へて『星戀』が出版された。『星戀』を読んで、私の星の俳句が先生に支持されてゐることを知り、私は喜びに堪へなかった。

『星戀』は、昭和二十一年、鎌倉書房から出版され、昭和二十九年、中央公論新書として出版された。

今年は、野尻先生御生誕百年に当り、ハレー彗星接近の年である。この年に『定本・星戀』が出版されたのである。

昭和六十一年四月

西宮市苦楽園にて

山口誓子」

昭和61年といえば1986年。すなわち1910年以来76年ぶりのハレー彗星接近の年で、その余波がここにも及んでいたわけです。(なお、抱影生誕100年は、正確には前年の1985年11月ですが、まだ「生誕101年」には間があるので、生誕100年を記念する出版物という意味合いで、こう称したのでしょう。)

今年は2011年。考えてみれば、あれからさらに四半世紀が過ぎ経ったわけです。

時の歩みは容赦がないですね。

(この項つづく)

江戸の人は望遠鏡で南極大陸を見た…か? ― 2011年01月02日 09時41分16秒

(↑Moon eclipse 1999 in Belgium (c) Luc Viatour:ウィキメディアコモンズより)

正月なので、記事の方はのんびり進めることにして、『星恋』の続きは明日に回します。

以下、ごく渋い記事ですが、常連コメンテーターのS.U氏から複数の記事にお寄せいただいたコメントを整理しておきます。自分自身へのメモとしてはもちろん、他にも興味を持っていただける方がいらっしゃると思いますので。

内容は、江戸時代の半ばに西洋天文学を咀嚼し、独自の論も加えて大いに気を吐いた鬼才・麻田剛立(あさだごうりゅう;1734-1799)が、月食のときに月に落ちる地球の影を見て、南極大陸の存在を察知したと言うのは本当か?という話題。

なお、当然ながらS.U氏の文章の著作権は同氏にありますので、引用・参照にあたってはご留意願います。もちろんブログの管理人といえども、寄せられたコメントを恣意的に転載・流用することは許されないと思いますが、そこはS.Uさんとの信頼関係がありますので…(あるはず・笑)。

■ □ ■

※以下、〔 〕内は引用にあたって、管理人が注記したものです。また明らかな誤字は訂正しました。

■2010年12月28日付の記事に対するS.U氏コメントと管理人のレス

(http://mononoke.asablo.jp/blog/2010/12/28/5613840)

◆S.U氏◆

〔前略〕 麻田剛立にも、月食中の月面に落ちた地球の影のかたちから南極大陸の存在を確認した、というエピソードがあり、現在でも、これをポジティブな観測結果として賞賛したものが多々あります。〔後略〕

◆管理人◆

〔前略〕 麻田剛立と南極大陸のエピソードは寡聞にして知りませんでした。

万里の波頭を越えずとも、居ながらにして南極の山谷を知る。

その発想は素敵ですね。〔三浦〕梅園が驚倒したのも分かります。

でも、それが不可能なことは、頭で考えても、実際に月食の際の地球の影を観察しても容易に分かりそうなものですが、なぜ剛立はそれができる(できた)と思ったのでしょうか、その点がいかにも不思議です。

〔三浦梅園の〕『帰山録』に引用された剛立の書簡〔注〕を読むと(文意の取れない所もありますが)、月食の時刻を観測すると、地球を真円と仮定した場合に比べて数秒の増減があることから、地形の凹凸が窺い知れるのだ…という理屈でしょうか。でも、月食の接触時刻や食甚時刻の決定は、当時にあっては(今でも)難中の難で、剛立もそのことは熟知していたはずですが、実は熟知していなかったとか…? 〔後略〕

〔注: 中村学園大学図書館の以下のサイトで閲覧できます。剛立の書簡は、ページ左欄に付けられたしおりから、「帰山録 下」の「麻田剛立の手紙(南極その他)」という箇所を見て下さい。http://www.lib.nakamura-u.ac.jp/e-lib/kizan/kizan.pdf〕

◆S.U氏◆

>麻田剛立と南極大陸のエピソード

お調べありがとうございます。梅園がこの説を知ったのは長崎旅行の時(1778年)だったわけですね。

私は、この件の剛立の観測記録を見た記憶はないので、実際の状況はわかりませんが、剛立は若い頃から月食観測をして暦算の実証の研究をしていましたから、ご指摘の通り、その時刻測定が難しかしいことは熟知していたはずです。確かに、剛立にしては?という印象です。

ところで、梅園の言う「分秒」は角度の単位だと考えます。地球の凹凸が数秒角ならば、地球影の視直径約2度に対して1/1000のオーダーになります。現代からみると多少の過大評価ですがケタ違いではないです。このへんは地理好きの梅園が計算をチェックできたのだと思います。

これに加えて、剛立は、南極部分の地球の影のヘリが、影に向かって進行する月に対して斜めの角度でかかるなら時刻測定による観測精度が上がるという効果を考えたのかもしれません。幾何学的な状況によっては時刻で30秒、あるいは1分以上の違いが出ることも原理的にはありえます。梅園は数学の計算を理解しなかったので、ここまでの記述を彼に求めることは無理ですが、剛立ならそれなりの計算はしたものと思います。(ほんとうは、いずれにしても影の縁がぼやけているので、最終的に有効な精度はほとんど改善しないでしょうが)

以上はまったくもって私の想像ですから、ご参考程度にお願いします。 〔後略〕

◆管理人◆

〔前略〕

>梅園の言う「分秒」は角度の単位だと考えます。

あ、なるほど。

>幾何学的な状況によっては時刻で30秒、あるいは1分以上の違いが出ることも原理的にはありえます。

それぐらいの時間オーダーならば、検出できてもおかしくない、と剛立が考えたとすれば、理屈は通りますね。でも、実際に試みてどうだったんでしょう。〔後略〕

--------------------------------------------------

■2011年1月1日付の記事に対するS.U氏のコメント

(http://mononoke.asablo.jp/blog/2011/01/01/5619328)

〔前略〕 渡辺敏夫氏の『近世日本科学史と麻田剛立』によると『帰山録』以外の情報として、三浦梅園の孫弟子の帆足万里のそのまた弟子の勝田之徳の『窮理小言』に具体的な数値がでているということです。それには、

「麻田剛立曰、地球亜細亜〔アジア〕墨瓦蝋泥加〔メガラニカ〕二洲最大其洲中央値最高、故月食時、二洲中央所映処微凸不円、今按亜細亜唐氷山等地最高、若高於海面二十里許、相当十二三秒、此以正映時而言、斜即減少也」

とあり、剛立の数値として、地球の高山(唐氷山はヒマラヤか)は海抜20里もあってよいと考えるならば、月食で観測にかかっても良いかもしれません。80kmの出っ張りなら地球影で30秒角くらいにはなりますので「相当十二三秒」は多少数値があいません。

次にこの月食がいつの月食かですが、剛立の観測記録「麻田家両食実測」を見るに、1778年以前で、剛立と片岡直次郎の実測が載っている月食で該当しそうなものは、1775年閏12月15日(新暦では1776年2月4日)だけです。これは地球影のほぼ中央を通った皆既食で、特に南極部分が月に斜めかかった現象ではなかったようです。剛立の観測記録はおもに観測数値しか書かれていないので、彼の考えたことはわかりません。

「墨瓦蝋泥加洲」というのは、現在のオーストラリア大陸を含む仮想的なかなり広い大陸だったので、けっこう南半球の低緯度まで伸びていると思っていたのかもしれません。

■ □ ■

どうでしょう、語り出すとどんどんディープになって行きますが、天文学史の周辺には十分語られざる話題がまだまだ多いのです。そして、いずれも滋味豊かです。

上で記したように、実際には無理だとしても、「望遠鏡で月食を観測すれば、そこに遥か異国の高山が見えるはずだ!」というのは理論的には筋が通っています。そのことを思い付いたときの剛立翁の胸の高鳴りやいかに。その興奮がこちらにも伝わって来るようです。

天文学史とは、一面では人間の想像力の歴史でもありますね。

星と人との関わりは本当に興味深いと改めて思います。

(なお、この話題、今後追加情報があれば、随時この記事に追記していきます。)

正月なので、記事の方はのんびり進めることにして、『星恋』の続きは明日に回します。

以下、ごく渋い記事ですが、常連コメンテーターのS.U氏から複数の記事にお寄せいただいたコメントを整理しておきます。自分自身へのメモとしてはもちろん、他にも興味を持っていただける方がいらっしゃると思いますので。

内容は、江戸時代の半ばに西洋天文学を咀嚼し、独自の論も加えて大いに気を吐いた鬼才・麻田剛立(あさだごうりゅう;1734-1799)が、月食のときに月に落ちる地球の影を見て、南極大陸の存在を察知したと言うのは本当か?という話題。

なお、当然ながらS.U氏の文章の著作権は同氏にありますので、引用・参照にあたってはご留意願います。もちろんブログの管理人といえども、寄せられたコメントを恣意的に転載・流用することは許されないと思いますが、そこはS.Uさんとの信頼関係がありますので…(あるはず・笑)。

■ □ ■

※以下、〔 〕内は引用にあたって、管理人が注記したものです。また明らかな誤字は訂正しました。

■2010年12月28日付の記事に対するS.U氏コメントと管理人のレス

(http://mononoke.asablo.jp/blog/2010/12/28/5613840)

◆S.U氏◆

〔前略〕 麻田剛立にも、月食中の月面に落ちた地球の影のかたちから南極大陸の存在を確認した、というエピソードがあり、現在でも、これをポジティブな観測結果として賞賛したものが多々あります。〔後略〕

◆管理人◆

〔前略〕 麻田剛立と南極大陸のエピソードは寡聞にして知りませんでした。

万里の波頭を越えずとも、居ながらにして南極の山谷を知る。

その発想は素敵ですね。〔三浦〕梅園が驚倒したのも分かります。

でも、それが不可能なことは、頭で考えても、実際に月食の際の地球の影を観察しても容易に分かりそうなものですが、なぜ剛立はそれができる(できた)と思ったのでしょうか、その点がいかにも不思議です。

〔三浦梅園の〕『帰山録』に引用された剛立の書簡〔注〕を読むと(文意の取れない所もありますが)、月食の時刻を観測すると、地球を真円と仮定した場合に比べて数秒の増減があることから、地形の凹凸が窺い知れるのだ…という理屈でしょうか。でも、月食の接触時刻や食甚時刻の決定は、当時にあっては(今でも)難中の難で、剛立もそのことは熟知していたはずですが、実は熟知していなかったとか…? 〔後略〕

〔注: 中村学園大学図書館の以下のサイトで閲覧できます。剛立の書簡は、ページ左欄に付けられたしおりから、「帰山録 下」の「麻田剛立の手紙(南極その他)」という箇所を見て下さい。http://www.lib.nakamura-u.ac.jp/e-lib/kizan/kizan.pdf〕

◆S.U氏◆

>麻田剛立と南極大陸のエピソード

お調べありがとうございます。梅園がこの説を知ったのは長崎旅行の時(1778年)だったわけですね。

私は、この件の剛立の観測記録を見た記憶はないので、実際の状況はわかりませんが、剛立は若い頃から月食観測をして暦算の実証の研究をしていましたから、ご指摘の通り、その時刻測定が難しかしいことは熟知していたはずです。確かに、剛立にしては?という印象です。

ところで、梅園の言う「分秒」は角度の単位だと考えます。地球の凹凸が数秒角ならば、地球影の視直径約2度に対して1/1000のオーダーになります。現代からみると多少の過大評価ですがケタ違いではないです。このへんは地理好きの梅園が計算をチェックできたのだと思います。

これに加えて、剛立は、南極部分の地球の影のヘリが、影に向かって進行する月に対して斜めの角度でかかるなら時刻測定による観測精度が上がるという効果を考えたのかもしれません。幾何学的な状況によっては時刻で30秒、あるいは1分以上の違いが出ることも原理的にはありえます。梅園は数学の計算を理解しなかったので、ここまでの記述を彼に求めることは無理ですが、剛立ならそれなりの計算はしたものと思います。(ほんとうは、いずれにしても影の縁がぼやけているので、最終的に有効な精度はほとんど改善しないでしょうが)

以上はまったくもって私の想像ですから、ご参考程度にお願いします。 〔後略〕

◆管理人◆

〔前略〕

>梅園の言う「分秒」は角度の単位だと考えます。

あ、なるほど。

>幾何学的な状況によっては時刻で30秒、あるいは1分以上の違いが出ることも原理的にはありえます。

それぐらいの時間オーダーならば、検出できてもおかしくない、と剛立が考えたとすれば、理屈は通りますね。でも、実際に試みてどうだったんでしょう。〔後略〕

--------------------------------------------------

■2011年1月1日付の記事に対するS.U氏のコメント

(http://mononoke.asablo.jp/blog/2011/01/01/5619328)

〔前略〕 渡辺敏夫氏の『近世日本科学史と麻田剛立』によると『帰山録』以外の情報として、三浦梅園の孫弟子の帆足万里のそのまた弟子の勝田之徳の『窮理小言』に具体的な数値がでているということです。それには、

「麻田剛立曰、地球亜細亜〔アジア〕墨瓦蝋泥加〔メガラニカ〕二洲最大其洲中央値最高、故月食時、二洲中央所映処微凸不円、今按亜細亜唐氷山等地最高、若高於海面二十里許、相当十二三秒、此以正映時而言、斜即減少也」

とあり、剛立の数値として、地球の高山(唐氷山はヒマラヤか)は海抜20里もあってよいと考えるならば、月食で観測にかかっても良いかもしれません。80kmの出っ張りなら地球影で30秒角くらいにはなりますので「相当十二三秒」は多少数値があいません。

次にこの月食がいつの月食かですが、剛立の観測記録「麻田家両食実測」を見るに、1778年以前で、剛立と片岡直次郎の実測が載っている月食で該当しそうなものは、1775年閏12月15日(新暦では1776年2月4日)だけです。これは地球影のほぼ中央を通った皆既食で、特に南極部分が月に斜めかかった現象ではなかったようです。剛立の観測記録はおもに観測数値しか書かれていないので、彼の考えたことはわかりません。

「墨瓦蝋泥加洲」というのは、現在のオーストラリア大陸を含む仮想的なかなり広い大陸だったので、けっこう南半球の低緯度まで伸びていると思っていたのかもしれません。

■ □ ■

どうでしょう、語り出すとどんどんディープになって行きますが、天文学史の周辺には十分語られざる話題がまだまだ多いのです。そして、いずれも滋味豊かです。

上で記したように、実際には無理だとしても、「望遠鏡で月食を観測すれば、そこに遥か異国の高山が見えるはずだ!」というのは理論的には筋が通っています。そのことを思い付いたときの剛立翁の胸の高鳴りやいかに。その興奮がこちらにも伝わって来るようです。

天文学史とは、一面では人間の想像力の歴史でもありますね。

星と人との関わりは本当に興味深いと改めて思います。

(なお、この話題、今後追加情報があれば、随時この記事に追記していきます。)

『星恋』、ふたたび(2) ― 2011年01月03日 20時45分15秒

改めて本の帯を見たら、興味深い文章なので、やっぱりこちらも書き写しておきます。

<星戀のまたひととせのはじめの夜>―凍える静寂(しじま)の中に煌く星座。星の光りは無窮の彼方から地上の孤独な魂たちに語りかける無償の私信であろう。該博な学殖と透徹した詩人の直観力をもつ著者たちが、変らぬ星への恋慕の念にも似た若々しい情熱で捉えたロマン溢れる星のコスモロジー。野尻抱影生誕百年、ハレー彗星・火星大接近、「天狼」四十周年を記念して、深夜叢書が星を愛するすべてのひとと、俳句を愛するすべてのひとの“掌の宇宙”に贈る綺羅星の名著。

なるほど、抱影生誕100年とハレー彗星接近のほかにも、火星大接近と「天狼」(てんろう;山口誓子が主宰していた句誌)の40周年も、かけていたのですね。

それにしても、「地上の孤独な魂たちに語りかける無償の私信」とか、「掌の宇宙に贈る綺羅星の名著」とか、いちいち煽りが効いてますね。書いたのは編集担当の方でしょうか。

★

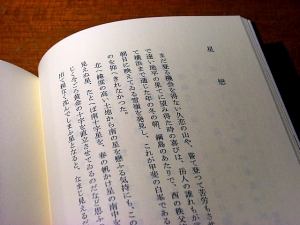

さて、本書の内容ですが、基本的に中央公論版をそのまま復刻したもので、特に文章の変更はありません。ただ、口絵として、誓子の自筆句と著者2人の写真が掲げられている点と、巻末に「『星戀』以後」と題した誓子の新作16句が追補されている点が異なります。(…と思ってよく見たら、「海を出し寒オリオンの滴れり」の一句は既出なので、本当の新作は15句のようです。)

↑野尻抱影と山口誓子のツーショット。左が誓子、右が抱影。

彼らは『星恋』以前から、互に深く認め合っており、だからこそこの『星恋』も日の目を見たわけですが、二人が実際に顔を合わせたのは、この写真を撮ったとき、すなわち昭和40年が初めてでした。考えてみればすごいことですね。

星に恋した者同士は、それだけで既に十分心が通い合っており、対面する必要を感じなかったということかもしれませんが、互いの肉声を初めて聞いたときには、すこぶる感慨深いものがあったことでしょう。

★

せっかくですから、内容見本として、抱影と誓子の「星恋」の文と句を載せておきます。

写真では分かりにくいかもしれませんが、活字が藍色のインクで刷られているのも、星をテーマにした本として気が利いています。

乱反射するイメージの海 ― 2011年01月04日 20時36分50秒

以前、Lagado研究所さんに教えていただいたページ。

■Black-pool http://black-pool.tumblr.com/

いろいろなサイトから、美しくもちょっと奇妙なイメージを切り取っては、ひたすら貼り続けるというページです。

どういう風に運営されているのかよく分からないんですが、毎日たくさんの画像が登場しては消えていきます(でもArchiveを開けば、過去の分も見ることができます)。

ここで最近ある画像を見つけて、リンクをたどっていくうちに…

…ということを書こうと思ったのですが、何だか風邪の引き始めのようなので、思わせぶりに次回以降に続きます。

博物趣味は書棚から ― 2011年01月05日 19時47分49秒

(昨日の続き)

Black-poolで目を引かれたのは、古い図鑑からとった1枚の絵でした。

『エルンスト・ホフマン博士のヨーロッパ産の蝶と蛾の幼虫図鑑』(1893)という、名前からして博物趣味の香気がほとばしる1冊。

Black-poolで目を引かれたのは、古い図鑑からとった1枚の絵でした。

『エルンスト・ホフマン博士のヨーロッパ産の蝶と蛾の幼虫図鑑』(1893)という、名前からして博物趣味の香気がほとばしる1冊。

★

荒俣宏氏いうところの「大博物学時代」は過ぎ去ったといえ、19世紀の第3、そして第4四半期に入ってからもなお、市民の博物趣味は盛んで、いろいろと博物学関連の本の刊行が続いていました。むしろ多色石版の流行によって、カラー図版の大量印刷が可能になったぶん、出版点数は前代をはるかにしのぐものがあります。

古い理科室の空気が好きな人は、古い博物画にも魅力を感じるのではないかと勝手に思っていますが、そういう人がフッと手に取りたくなる本、そしてまた実際入手が容易な本といえば、この時代の動物・植物・鉱物学関係の本ということになります。

それらの中には、小粒ながらもピリッとした本、見事な宝石のような―あるいはそこまで言わなくても、きれいなジェムストーンのような―愛すべき本がたくさんあります。

★

そうした本を日本語で丁寧に紹介している、貴重なオンライン書店があります。

その名は「胡蝶書坊」。

上記のBlack-poolの画像も、胡蝶書坊から転載されたものでした。

■胡蝶書坊トップページ

http://butterflybooks.jp/

■『エルンスト・ホフマン博士のヨーロッパ産の蝶と蛾の幼虫図鑑』

http://butterflybooks.jp/modules/items/index.php?content_id=420

経営者は日本の方ですが、なぜか台湾にある不思議なお店。

以下、お店の紹介ページから抜粋させていただきます。

「こどもの頃、博物館や美術館に連れて行ってもらった記憶。

珍しいもの、美しいもの、不思議なものを初めて目の当たりにして心躍り、その感覚をなんとかかたちあるものにして家に持ち帰りたい、と思ったこと。

そんな思いをとげるためにしたことは、展示会場を出てすぐ、ミュージアムショップで絵はがき一枚を買ってもらうことであったかも知れませんし、あるいは次の日、画用紙を取り出してその感激を描きとどめておこうとしたことかも知れません。

そんな心躍る感覚をこの小さな書店からお届けしたい・・・・

一冊の本との出会いが切実なものであって欲しい、と思います。」

自分の手元に美しい経験のかけらを置きたい―。

記憶やイメージだけで満ち足りるという人もいるでしょう。他方、何か形あるモノにこだわりたいという人もいて、私もその1人です。ですから、この感覚はとてもよく分かる気がします。

★

店主である小原氏のブログも拝読しました。で、ちょっと驚いたのが下の一文。

「胡蝶書坊で販売している本はどこでも買える。インターネットがこれだけ発達して、アメリカ、イギリスはもちろん、ドイツ語圏、北欧諸国、チェコ、など海外主要国の古書の情報は多少の外国語の煩わしさをいとわないならば、誰でも入手できる。〔…〕それでもなおかつ僕の本屋が存在していく意義はあるのだろうか?存在していく意義があるためにはどういう本屋にならないといけないだろうか?」

これは事実そうだろうと思いますが、店主の立場でこうズバリ書かれる方は少ないのではないでしょうか。誠実な商いをされている方だなと思いました。

★

ホフマン博士の幼虫図鑑は、胡蝶書坊の「売れて行った本」というページに載っていて、今はもう同店にもない本です。美しい本だけに、なおさらはかなさを感じます。

で、上の文章を読んだ後で何ですが、この図鑑に心を奪われた私は、どうしてもそうしないといけないような気がして、そそくさとそれを他の書店に発注したのでした。

蝶や蛾の研究者でもなければ、愛好家ですらないのに、なんだか愚かしい行為だと思われるかもしれません。その通り、実際愚かしいのです。理科室趣味とか、天文古玩趣味というのが、そもそも愚かしい行為なのです(たぶん)。そして、だからこそ、愛すべき雅味がそこにはあるのです(たぶん…)。

★

この本のことはまた届いてから話題にしようと思います。

【2月5日付記】 文中、「書房」を「書坊」に訂正。失礼しました。

冬の思い出。本の思い出。 ― 2011年01月06日 21時02分42秒

濃く青い空。

それをバックに鋭角的に伸びる樹々の枝。

かさこそ鳴る落ち葉。

その陰にひっそりと息づく草の緑。

子どもの頃は、そうしたものに囲まれて、冬越しをする虫たちの姿を観察するのが、今の時季の愉しみの一つでした。

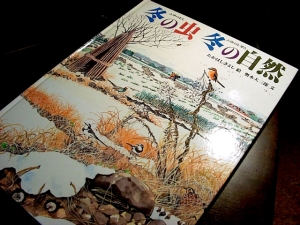

今は寒がりになったので、なかなかそれができなくなりましたが、こんな絵本を開くと、その頃の感覚が生き生きとよみがえります。

それをバックに鋭角的に伸びる樹々の枝。

かさこそ鳴る落ち葉。

その陰にひっそりと息づく草の緑。

子どもの頃は、そうしたものに囲まれて、冬越しをする虫たちの姿を観察するのが、今の時季の愉しみの一つでした。

今は寒がりになったので、なかなかそれができなくなりましたが、こんな絵本を開くと、その頃の感覚が生き生きとよみがえります。

■たかはしきよし(絵)、奥本大三郎(文)

『冬の虫 冬の自然』

福音館かがくの本、1989

『冬の虫 冬の自然』

福音館かがくの本、1989

★

福音館、偕成社、ポプラ社…理科の絵本はひと頃ずい分買いました。

幼い子どもたちのために…と言いながら、実は自分のために買っていたようです。

きっと幼い息子と、幼い頃の自分を重ねて見ていたのでしょう。

やや唐突かもしれませんが、古い博物画の魅力を受け継ぐもの、それは今の図鑑よりも、むしろこうした理科絵本ではないかと感じることがあります。肉筆でありながら、主観を極力排した細密な自然の描写。と同時に、そこには透徹した深い抒情があります。

(以下、上掲書より)

★

となると、私が19世紀の博物趣味の香気を求めると称して、古書をしきりに買っているのは、実は理科絵本に象徴される、自分自身の過去を反芻したいという、いわばプルースト的郷愁のなせるわざなのかもしれません。

であれば、いくら買っても微妙な飢餓感が常に残る理由はよく分かります。

明治の理科室 ― 2011年01月08日 18時56分41秒

話が郷愁の方向に流れていくと、またぞろ理科室の話題になりますが、今日は郷愁の力の及ばない、遠い明治の理科室を見てみます。

★

写真は金沢に今も続く味噌蔵町高等小学校(現・味噌蔵町小学校)の理科室です。

明治40年(1907)11月の開校に合わせて作られた記念絵葉書。

明治の絵葉書には、ちょっとデザインに凝り過ぎて、おかしみを生むものがありますが、これもそうですね。本の形をした窓の中に居並ぶ生徒たち。

当初は女子校だったので、写っているのは女の子ばかりです。全員が着物に袴姿。髪型は洋髪あり、日本髪ありで、当時はちょうど過渡期でしょうか。

さて、この写真で注目すべきは、高等小学校(現在の中学1,2年に相当)に、いわゆる階段教室が設けられていたことです。

当時は専用の理科室のある学校の方が少なかったので、理科室があるだけでもハイカラな学校だったと思いますが、それが階段教室として作られたという点に、当時の教育関係者のアカデミズム観が透けて見えるようです。(高尚な学問の府というのは、こうあるべきじゃよ…みたいな。)

画面の右手に写っている教卓には、誘導起電機が麗々しく乗っています。

生徒たちはそれを遠くから、固唾をのんで(あるいは欠伸を噛み殺して)見守り、小さな机の上で一生懸命ノートを取ったのでしょう。

でも、明治も末の頃には、教卓実験をメインにした授業から、生徒が自分で実験・観察するスタイルに切り替わりつつあったので、これは当時にあっても一寸アナクロな授業だったかもしれません。ハイカラだけれどもアナクロ。まあ、こういうスタイルも依然あった証拠として、貴重な1枚です。

★

写真は金沢に今も続く味噌蔵町高等小学校(現・味噌蔵町小学校)の理科室です。

明治40年(1907)11月の開校に合わせて作られた記念絵葉書。

明治の絵葉書には、ちょっとデザインに凝り過ぎて、おかしみを生むものがありますが、これもそうですね。本の形をした窓の中に居並ぶ生徒たち。

当初は女子校だったので、写っているのは女の子ばかりです。全員が着物に袴姿。髪型は洋髪あり、日本髪ありで、当時はちょうど過渡期でしょうか。

さて、この写真で注目すべきは、高等小学校(現在の中学1,2年に相当)に、いわゆる階段教室が設けられていたことです。

当時は専用の理科室のある学校の方が少なかったので、理科室があるだけでもハイカラな学校だったと思いますが、それが階段教室として作られたという点に、当時の教育関係者のアカデミズム観が透けて見えるようです。(高尚な学問の府というのは、こうあるべきじゃよ…みたいな。)

画面の右手に写っている教卓には、誘導起電機が麗々しく乗っています。

生徒たちはそれを遠くから、固唾をのんで(あるいは欠伸を噛み殺して)見守り、小さな机の上で一生懸命ノートを取ったのでしょう。

でも、明治も末の頃には、教卓実験をメインにした授業から、生徒が自分で実験・観察するスタイルに切り替わりつつあったので、これは当時にあっても一寸アナクロな授業だったかもしれません。ハイカラだけれどもアナクロ。まあ、こういうスタイルも依然あった証拠として、貴重な1枚です。

大正の理科室 ― 2011年01月09日 10時49分03秒

昨日と似た状況で、ちょっと時代の下った理科室風景を見てみます。

絵葉書の様式から、大正半ば頃のものと思います。

名古屋の田代尋常高等小学校(現・田代小学校)。

名古屋観光で覚王山を散策された方も多いと思いますが、あそこの近くです。

服装は依然として着物に袴ですが、さすがに日本髪を結った子はいません。

男の子がいないのは、きっと男組と女組に分かれていたせいでしょう。

★

さて、ハイカラな背広姿の先生の指導の下、生徒たちは小グループに分かれて、熱心に実験に取り組んでいます。

黒板の説明を見ると、どうやら酸素の発生実験のようです。

先の明治の授業風景とは、まったく雰囲気が違って、服装はともかくとして、授業方法自体は現代と変わりません。

★

ちょっと見慣れないのは、教卓やそれぞれの机に置かれた箱膳のようなものです。

これは化学実験器セットで、「万能化学実験器」などの商品名で各社から販売されていました。

今だと実験に使う道具は、フラスコにしろ、アルコールランプにしろ、加熱スタンドにしろ、整理棚に置かれていて、そこから出し入れするのが普通だと思いますが、以前はこういうミニマムな道具一式を収めた箱型セットがポピュラーで、戦後もある時期までは盛んに売られていました(※)。ご覧のように箱のふたを裏返して棒を立てれば、スタンドにも早変わりです。

(※)商品自体は今でもありますが、でもメジャーとは言い難いですね。

絵葉書の様式から、大正半ば頃のものと思います。

名古屋の田代尋常高等小学校(現・田代小学校)。

名古屋観光で覚王山を散策された方も多いと思いますが、あそこの近くです。

服装は依然として着物に袴ですが、さすがに日本髪を結った子はいません。

男の子がいないのは、きっと男組と女組に分かれていたせいでしょう。

★

さて、ハイカラな背広姿の先生の指導の下、生徒たちは小グループに分かれて、熱心に実験に取り組んでいます。

黒板の説明を見ると、どうやら酸素の発生実験のようです。

先の明治の授業風景とは、まったく雰囲気が違って、服装はともかくとして、授業方法自体は現代と変わりません。

★

ちょっと見慣れないのは、教卓やそれぞれの机に置かれた箱膳のようなものです。

これは化学実験器セットで、「万能化学実験器」などの商品名で各社から販売されていました。

今だと実験に使う道具は、フラスコにしろ、アルコールランプにしろ、加熱スタンドにしろ、整理棚に置かれていて、そこから出し入れするのが普通だと思いますが、以前はこういうミニマムな道具一式を収めた箱型セットがポピュラーで、戦後もある時期までは盛んに売られていました(※)。ご覧のように箱のふたを裏返して棒を立てれば、スタンドにも早変わりです。

(※)商品自体は今でもありますが、でもメジャーとは言い難いですね。

続・明治の理科室 ― 2011年01月10日 15時30分52秒

古い理科室絵葉書のつづき。

画像は明治38年(1905)10月の消印がある絵葉書。これまた妙に凝った明治調。

(いろいろ考えると、浄土真宗系の北海女学校(現・札幌大谷高校)の絵葉書ではないかと思うのですが、ただ同校は1906年4月開校なので、年代がちょっと合いません。正式開校前から授業を行っていたのでしょうか?)

↑中央部拡大。

よく見ると、ここも階段教室で、そして教卓には誘導起電機が置かれています。

一昨日の味噌蔵町高等小学校とよく似たシチュエーションなのが興味深い。

一昨日の味噌蔵町高等小学校とよく似たシチュエーションなのが興味深い。

黒板を見るとちょうど電気の授業中なので、別に起電機があっても不思議ではありませんが、たびたび理科室絵葉書を載せる中で判明したのは、理科室絵葉書でいちばん登場率が高いのは、この誘導起電機だという事実です。明治から昭和戦前にかけて、この傾向は一貫しています。20世紀の科学は、何よりもまず電気であった…ということでしょうか。したがって、この絵葉書でも「理科室らしさ」を演出するために、意識してこの場面を選んだ可能性も高そうです。

★

以前、人体模型を理科室の王と呼んだことがありますが、実は本当の王は誘導起電機で、人体模型と骨格模型は、「金・銀」あるいは「飛車・角」ぐらいなのかもしれません。(でも、私自身は誘導起電機を学校で見た記憶はありませんし、依然、人体模型が理科室のヒーローだと思っているんですけどね。)

続・大正の理科室 ― 2011年01月11日 20時37分49秒

明治と大正を行ったり来たりして忙しいですが、関連する絵葉書をもう1枚。

兵庫県立豊岡高等女学校(現・豊岡高校)の理科室です。

一見明治風の派手なデザインですが、大正の終り頃の光景。(同校が県立となったのは大正11(1922)年のことです)。

ここでも静電気の授業、そして誘導起電機が主役ですが、何とその脇には人体解剖模型と骨格模型が!まさに王様と金銀飛車角の豪華な顔ぶれ。

こういう絵葉書はありそうで、無いです。そもそも人体模型が被写体になること自体少ない。昔の人も絵葉書と云う「ハレ」の場にはそぐわないと思ったんでしょうか。その意味で、これはすこぶる貴重な1枚です。(この写真師は、明らかに2つの模型をフレームに収めようと意識していますね。そこに理科室らしさを感じ取ったのでしょう。)

それにしても、この学校では常時、教室の前にこの2人が立ってたんでしょうか。

すぐそばの生徒さんは何だかかわいそうですね(私だったら嬉しいですが)。

兵庫県立豊岡高等女学校(現・豊岡高校)の理科室です。

一見明治風の派手なデザインですが、大正の終り頃の光景。(同校が県立となったのは大正11(1922)年のことです)。

ここでも静電気の授業、そして誘導起電機が主役ですが、何とその脇には人体解剖模型と骨格模型が!まさに王様と金銀飛車角の豪華な顔ぶれ。

こういう絵葉書はありそうで、無いです。そもそも人体模型が被写体になること自体少ない。昔の人も絵葉書と云う「ハレ」の場にはそぐわないと思ったんでしょうか。その意味で、これはすこぶる貴重な1枚です。(この写真師は、明らかに2つの模型をフレームに収めようと意識していますね。そこに理科室らしさを感じ取ったのでしょう。)

それにしても、この学校では常時、教室の前にこの2人が立ってたんでしょうか。

すぐそばの生徒さんは何だかかわいそうですね(私だったら嬉しいですが)。

最近のコメント