島津、理科の王国(4) ― 2015年11月01日 12時04分45秒

あっという間に11月。今年も残りふた月を切りました。

まことに呆然としますが、これは年中行事で、大体毎年この時期は呆然とするのが常です。

まことに呆然としますが、これは年中行事で、大体毎年この時期は呆然とするのが常です。

★

島津標本部の見学を続けましょう。まずは倉庫の方へ。

ここは石の保管庫です。あちこちの産地から、箱単位で納入されたものでしょう。

大小さまざまな箱が見えますが、当然一つの箱に入っているのは、同じ種類の岩石のはずです(手前の箱には「磁鉄(鉱?)」とチョークで書かれています)。

右側の大箱には、大きな石が山盛り。販売にあたっては、これをさらに適当な大きさに整形(トリミング)して用いたのでしょう。

大小さまざまな箱が見えますが、当然一つの箱に入っているのは、同じ種類の岩石のはずです(手前の箱には「磁鉄(鉱?)」とチョークで書かれています)。

右側の大箱には、大きな石が山盛り。販売にあたっては、これをさらに適当な大きさに整形(トリミング)して用いたのでしょう。

こちらは液浸標本の倉庫。まことに壮観といえば壮観。

でも、やっぱり生理的にどうも…という方も多いでしょう。

辛うじて「学問・教育のため」という大義名分があるので、何とか認容されているものの、生あるものを殺し、切り刻み、眺める…なんていうのは、やっぱり悪趣味だし、罪作りな行為だと感じます。

辛うじて「学問・教育のため」という大義名分があるので、何とか認容されているものの、生あるものを殺し、切り刻み、眺める…なんていうのは、やっぱり悪趣味だし、罪作りな行為だと感じます。

「いったい生命の尊厳を何だと思っているのです。」

「いや、これこそが生命の尊厳を何よりも雄弁に物語る証拠なのです。」

「この死体の山がですか?」

「あなたは誤解されています。死体とは腐朽への道程にある肉塊の謂いです。しかし彼らは違う。彼らはすべて生きていたときのままの姿を、永遠に保ちうるのです。もしお望みなら、あなただって…」

「いや、これこそが生命の尊厳を何よりも雄弁に物語る証拠なのです。」

「この死体の山がですか?」

「あなたは誤解されています。死体とは腐朽への道程にある肉塊の謂いです。しかし彼らは違う。彼らはすべて生きていたときのままの姿を、永遠に保ちうるのです。もしお望みなら、あなただって…」

―というような会話を、小川洋子さんなら作中人物に語らせるかもしれません。

まあ、いろんなことを考えさせられる光景であることは確かです。

製作者の意図がどうであれ、昔の子どもたちも、こうした標本から神経系の構造や比較解剖学なんかを学ぶより、哲学的・文学的な何かを一層感じ取っていたんじゃないでしょうか。

まあ、いろんなことを考えさせられる光景であることは確かです。

製作者の意図がどうであれ、昔の子どもたちも、こうした標本から神経系の構造や比較解剖学なんかを学ぶより、哲学的・文学的な何かを一層感じ取っていたんじゃないでしょうか。

★

倉庫を出て別室に入ると、そこは「陳列室」、すなわち商品展示場です。

倉庫よりは明るく、整然とした雰囲気があります。

倉庫よりは明るく、整然とした雰囲気があります。

上は鳥類と哺乳類の剥製が並ぶ一角。

哺乳類の棚には、ワラビーやチンパンジーと並んで最上段には双頭の牛が置かれ、元祖ヴンダーカンマー的な空気が濃厚に漂っています。

哺乳類の棚には、ワラビーやチンパンジーと並んで最上段には双頭の牛が置かれ、元祖ヴンダーカンマー的な空気が濃厚に漂っています。

上は骨格標本、下は「魚類剥製と植物生理器械」のコーナーです。

魚類剥製は、剥製として決してマイナーな存在ではありませんが、理科室では見た記憶がありません。なぜか?というのは興味深い点ですが、答は分かりません。

魚類剥製は、剥製として決してマイナーな存在ではありませんが、理科室では見た記憶がありません。なぜか?というのは興味深い点ですが、答は分かりません。

こちらには標本ではなくて、動・植物の模型が並んでいます。

人体模型同様、素材は主に紙塑ですが、一部は石膏や蝋(ワックス)によるものもあったと思います。

人体模型同様、素材は主に紙塑ですが、一部は石膏や蝋(ワックス)によるものもあったと思います。

ひときわ目立つカタツムリの解剖模型は、2013年にインターメディアテクで開催された「驚異の部屋―京都大学ヴァージョン」展でも、類似の品が出品されていました。その折の説明によれば全長は62cmと、かなり大きなものです。

(「驚異の部屋―京都大学ヴァージョン」展図録より)

★

当時の理科標本・理科模型のあらましが分かったところで、骸骨と人体模型に見送られながら、そろそろ標本部を離れることにしましょう。

次は島津の中核ともいえる、物理・化学系の機器類を見に行きます。

次は島津の中核ともいえる、物理・化学系の機器類を見に行きます。

(この項さらにつづく)

島津、理科の王国(5) ― 2015年11月02日 06時58分42秒

当時の島津の組織はちょっと変わっていて、先日も書いたように、生物系の商品を扱う「標本部」は、製造から販売まで一貫して行う独立部隊でしたが、他方、理化学系の商品は、製造は「工務部」が、在庫管理や営業販売は本店直属の「商品部」や「販売部」が担っていました。

当然のことながら、標本部には自主の気概が漲る一方、他の部からは外様扱いされるようなことがあったんではないか…と、想像します(実際のところは分かりませんが、人間心理として、自ずとそうなるでしょう)。

特に工務部と標本部の間には、明瞭なライバル意識があったのではないか?

というわけは、下の写真を見て、ざっくばらんな標本部の部屋と比べて、工務部には妙に取り澄ました空気が流れている気がしたからです。両部は互いの気風の違いを、ことさらに強調して見せるようなところがなかったでしょうか?

というわけは、下の写真を見て、ざっくばらんな標本部の部屋と比べて、工務部には妙に取り澄ました空気が流れている気がしたからです。両部は互いの気風の違いを、ことさらに強調して見せるようなところがなかったでしょうか?

(左上から時計回りに「工務部事務室」、「工務部応接室」、「製図室」、「研究室」。

中央は「工務部及標本部の表門」)

★

そうしたムードの違いは、陳列室にも感じ取れます。

以下は、いくつもの部屋に分散した物理器械の陳列室の光景です。

以下は、いくつもの部屋に分散した物理器械の陳列室の光景です。

どうでしょう、同じ理科室の住人でも、瓶詰標本や剥製の群れとは、ちょっと世界が違うと思われないでしょうか。

上は「小学用理科器械」だけを並べた棚です。

小学校用の器材ですから、こちらはあえて「取り澄ました」というほどのこともなく、いかにも愛らしい感じです。

小学校用の器材ですから、こちらはあえて「取り澄ました」というほどのこともなく、いかにも愛らしい感じです。

(…と書いていて気づきましたが、どうも上に書いた印象は、かなり個人的なバイアスがかかっていて、私は自分に理解できないものを、何でも「取り澄ましている」ように感じてしまう傾向があるようです。)

★

物理器械だけでは片手落ちなので、化学系の商品も挙げておきます。

(薬品及度量衡室)

行儀よく並ぶ薬品壜。壜のサイズやラベルの向きがピシッと揃っているのが、いかにも几帳面な感じです。手前のケース群は、箱入りの精密ばかりです。

(器械陳列室(化学器械))

窓からの光で、透明なガラスが明るく輝くケミストリーの部屋。

★

掲出した写真は、アルバムのごく一部にすぎませんが、これらの画像からも、明治の島津製作所の雰囲気と、当時の理科教育の一端を伺うことができます。

(この項おわり)

星空を見上げるということ…孤独な豊饒(あるいは豊饒な孤独) ― 2015年11月03日 11時39分48秒

昨日は冷たい雨、今日はまた穏やかな秋晴れ。

三寒四温の逆みたいな感じで、季節は徐々に冬へと向っています。

三寒四温の逆みたいな感じで、季節は徐々に冬へと向っています。

★

そういえば、まだ暑さが厳しい頃、アンティーク望遠鏡ファンのメーリングリストに、ある投稿がありました。

それは、パリ在住のマンガ家・ブーレー(Boulet)の作品を紹介するものでした。

Wikipediaによれば、ブーレーは本名ジル・ルーセルといい、1975年生まれの人だそうです。件の作品は、彼がフランスの片田舎で暮らしていた17歳のときの思い出が下敷きになっているので、おそらく舞台は1992年頃。

Wikipediaによれば、ブーレーは本名ジル・ルーセルといい、1975年生まれの人だそうです。件の作品は、彼がフランスの片田舎で暮らしていた17歳のときの思い出が下敷きになっているので、おそらく舞台は1992年頃。

★

作者は、古いシャンソン歌手のジョルジュ・ブラッサンスが好きでした。

ジョルジュは、1964年に出した曲の中で歌っています。

「かつてはどこにも神様がいた。酒飲みにはバッカスが、恋人たちにはヴィーナスが、死んだ人間だってプルートとカロンが世話してくれた…」

作者はジョルジュのことは好きでしたが、「科学が神様を放逐し、詩を殺してしまった」というこの歌には、引っかかるものを感じていました。

ジョルジュは、1964年に出した曲の中で歌っています。

「かつてはどこにも神様がいた。酒飲みにはバッカスが、恋人たちにはヴィーナスが、死んだ人間だってプルートとカロンが世話してくれた…」

作者はジョルジュのことは好きでしたが、「科学が神様を放逐し、詩を殺してしまった」というこの歌には、引っかかるものを感じていました。

17歳のころの作者は、望遠鏡で星を見上げることが何よりも好きでした。

そして星を包み込む、無限の世界に思いを馳せることが。

そこには「数学的な空」が広がっていました。

そして星を包み込む、無限の世界に思いを馳せることが。

そこには「数学的な空」が広がっていました。

庭に寝ころび、ポリスの曲をウォークマンで聞きながら、何時間も暗い空を眺めるうちに、突如心を満たす宇宙との接触感覚…

この縦スクロールのWEBコミックを見ていると、多くの天文ファンは(あるいは元・天文ファンは)少年少女の頃の、ある種の「気分」を思い出すでしょう。

望遠鏡の視野の向うに浮かぶ巨大な存在とじかに接している感覚。

広大な宇宙の海を泳ぎながら、名前しか知らなかった天体を、自分の目で見る驚き。

月も、惑星も、恒星も、星雲も、あまりにも巨大で、ダイナミックで、永続的で、魅力に富んでいます。

広大な宇宙の海を泳ぎながら、名前しか知らなかった天体を、自分の目で見る驚き。

月も、惑星も、恒星も、星雲も、あまりにも巨大で、ダイナミックで、永続的で、魅力に富んでいます。

そしてまた、最新の宇宙科学が解き明かす宇宙像の何と新鮮なことか。

もはや神が存在しない「数学的な空」に悲しみを覚える人もいるでしょう。

しかし、作者はそこに1枚の白地図を見ます。そこに書かれているのは唯一「テラ・インコグニタ(未知の大陸)」の文字。

もはや神が存在しない「数学的な空」に悲しみを覚える人もいるでしょう。

しかし、作者はそこに1枚の白地図を見ます。そこに書かれているのは唯一「テラ・インコグニタ(未知の大陸)」の文字。

これまであったどんな神話だって、これほど巨大で、これほど美しく、これほど深遠で、これほど畏怖を伴うものはなかったろう…と作者は感じます。

★

作品のラスト。

「うーむ…まあ、いずれにしてもだ、バッカスはまだいるんじゃないか。

俺は奴が大好きさ。」

「そうだな。じゃあまず『Message in a Bottle』でも歌いなよ。」

ある望遠鏡の謎を追う(前編) ― 2015年11月04日 21時57分24秒

昨日の記事に触発されて、久しぶりにアンティーク望遠鏡の話題です。

机の上にドンと置いた木箱。

逆光で見にくいですが、タテヨコは18.5×43cmほどです。

逆光で見にくいですが、タテヨコは18.5×43cmほどです。

で、これをパカッと開けると…

中に口径50mmの小さな望遠鏡が収まっています。

これまた大変見にくくて恐縮ですが、最終的に組み上げた状態はこんな感じです。

鏡筒は3段伸縮で最長73cmまで伸びます。

まあ、これだけだと、何となく「ああ、古い望遠鏡だね」で終わってしまいますが、この望遠鏡の特徴は、その木製三脚の構造にあります。

3本の脚が三角柱状の部材に取り付けてあり、そこに溝が切ってあります。

この溝に脚をはめ込んで、蝶ネジで固定する仕組みなのですが、他に類例を知りませんし、何だか素人の手細工のようにも見えます。そもそも望遠鏡本体のどこを見ても、メーカー名の記載がありません。

…というわけで、何となく怪しい感じがするせいか、この望遠鏡は随分長いことオークションページでたなざらしになっていました。(ひょっとしたら、今これをご覧の方の中にも、見覚えのある方がいらっしゃるのではないでしょうか。)

私もそのまま通りすぎたのですが、ある日ふとこの望遠鏡の素性が分かり、購入する気になりました。残り物に福があることは、経験的にあんまりないですが、これはあるいは「福」の内に数えていいかもしれません。

(何となくもったいぶりつつ、この項つづく)

ある望遠鏡の謎を追う(後編) ― 2015年11月05日 20時04分21秒

この望遠鏡の素性が分かったのは、同じ望遠鏡を島津製作所の古い商品カタログで見かけたからです。

上がそのカタログ。

背後の青い表紙は、昭和7年(1932)に出た『初等教育理化学器械目録』、その手前のくすんだ表紙は、東京支店が大正4年(1915)に発行した『普通教育用理化学器械及薬品目録』です。

背後の青い表紙は、昭和7年(1932)に出た『初等教育理化学器械目録』、その手前のくすんだ表紙は、東京支店が大正4年(1915)に発行した『普通教育用理化学器械及薬品目録』です。

昭和7年のカタログの天文教具の1ページを見ると、右上に問題の望遠鏡が載っています。

商品説明を見ると、「天文望遠鏡…地上兼用/地上25倍、天文50倍 三脚付木箱入携帯用/60円」 とあります(大正4年のカタログにも、まったく同じ商品が載っていて、そちらは価格が32円になっています)。

同じページに載っている他の望遠鏡と比較すると、これは「相対的廉価版」の位置づけでしょうが、小学校の先生の初任給が、大正の初めで20円、昭和の初めで50円ぐらいでしたから、絶対的にいえばそれなりに高価なものです。子どもがお小遣いを貯めて買うのはちょっと難しかったでしょう。

★

結局、この望遠鏡は大正~昭和の初めに島津が取り扱っていた品で、オークションの売り手も京都に店を構える古物商でしたから、直接島津に由来するものの線が濃い気がします。

とはいえ、その「素性」が分かっても、「正体」の方は依然あいまいです。

上記のカタログには、五藤光学の製品には「五藤式」の表示がありますが、この望遠鏡には何の説明もありません。島津が自前で望遠鏡を作っていた形跡はないので、いずれにしても他社製品のはずですが、その辺のデータが不足しています。

上記のカタログには、五藤光学の製品には「五藤式」の表示がありますが、この望遠鏡には何の説明もありません。島津が自前で望遠鏡を作っていた形跡はないので、いずれにしても他社製品のはずですが、その辺のデータが不足しています。

唯一の手掛かりは、この望遠鏡の商品番号「17A」にアンダーラインが引かれていることです。これはカタログの前書きに「目録中番号ノ下ニ―線を付シタルモノハ外国品ニシテ為替変動ニヨリ価額モ亦一定セザルモノ」とあるとおり、外国製―当時の言葉でいえば「舶来品」―であることを意味します。

★

ただ、これだけ分かっても探索はなかなか難しいです。

以下、当時の島津の営業の実態がうかがえる、興味深い資料として、大正15年(1926)発行の『化学器械及薬品目録』の巻末ページを挙げておきます。

以下、当時の島津の営業の実態がうかがえる、興味深い資料として、大正15年(1926)発行の『化学器械及薬品目録』の巻末ページを挙げておきます。

当時、島津は欧米の上記各社と代理店契約を結んでいました。

ここに登場する望遠鏡関係は、独のエミール・ブッシュ社だけですが、さらに次のページを見ると、「弊社は下記製作者とは特約店の関係若しくは特に親密なる関係にあり従て其の製品は迅速に而も廉価に納入し得べし」とあって、そこにも多くのメーカーが挙がっています。

ここに登場する望遠鏡関係は、独のエミール・ブッシュ社だけですが、さらに次のページを見ると、「弊社は下記製作者とは特約店の関係若しくは特に親密なる関係にあり従て其の製品は迅速に而も廉価に納入し得べし」とあって、そこにも多くのメーカーが挙がっています。

(ドイツ各社)

(ドイツの続き、そしてイギリス、フランス、スイス、オーストリアの各社。フランスの項にはデロールの名も見えますね。)

(アメリカ各社)

これらのメーカーのうち、望遠鏡を扱っていたのは、独のカール・ツァイスを筆頭に、ごく一部のはずですから、それを抽出すれば次の手もあると思いますが、ちょっと面倒くさいので、今回の謎解きは一応ここまでにしておきます。(いずれまたヒョンなことで分かることもあるでしょう。)

地学の誕生未満 ― 2015年11月07日 10時39分52秒

このところ割と記事の更新頻度が高いので、ちょっとクールダウンが必要です。

心が一寸ざわつくときは、バタバタせずにペースダウンするのが吉…と、これまでの経験は教えています。そんなわけで、ぼんやりと思いつくことを書きます。

心が一寸ざわつくときは、バタバタせずにペースダウンするのが吉…と、これまでの経験は教えています。そんなわけで、ぼんやりと思いつくことを書きます。

★

このブログはワープロソフトで下書きしてから貼り付けているんですが、その<Blog下書き>というファイルの隅には、記事以前の記事、いわば「記事の水子」があちこちに漂っていて、目にするたびに微かないたましさを感じます。

下の記事もその一つ。「その1」と銘打っていますが、「その2」以下はありません。たぶん今年の2月に書きかけて、放置したものです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

「地学」の誕生(1)

先月(1月13日)、地学の短歌について記事を書いて以来、地学という教科の歴史が気になって、少し調べています。

検索すると、地学という言葉自体はなかなか古く、明治の初めにはすでにありました。

例えば慶應義塾が版元になって出た『地学事始』(松山棟庵記述、明治3年=1870)とか、明治6年(1873)に出た『訓蒙図解 地学の文』(色川御胤、産霊舎蔵版)など、書名からして、いかにも文明開化の時代を思わせます。

ただし、ここでいう「地学」はgeography、すなわち「地理学」の意です。

ただし、ここでいう「地学」はgeography、すなわち「地理学」の意です。

その後、ややあって「地学」はgeology(地質学)の意味で使われることが多くなります。

その最初期の例は、明治10年(1877)に出た『窮理地学初歩』(日刻著、片山平三郎版行)で、その後、『地学要略』(富士谷孝雄 著・版行、明治16年=1883)とか、陸軍士官学校が編んだ『地学教程講本』(明治15年=1882)とか、年を追ってその例は増えます。

その最初期の例は、明治10年(1877)に出た『窮理地学初歩』(日刻著、片山平三郎版行)で、その後、『地学要略』(富士谷孝雄 著・版行、明治16年=1883)とか、陸軍士官学校が編んだ『地学教程講本』(明治15年=1882)とか、年を追ってその例は増えます。

端的に言って、明治の後半以降、昭和戦前まで、「地学」とは「(鉱物学を含む広義の)地質学」の謂いであった…と言えると思います。

★

現在、高校で習う「地学」は、それとはいささか趣を異にします。

もちろん地質学は、今でも地学の主要分野には違いありませんが、高校で習う地学には、それと並んで天文学に関する事項が大きなウェイトを占めていますし、さらには気象学も入ってくるので、本気で学ぼうと思ったら、ものすごく大変な教科です。

この現在いうところの「地学」が誕生したのは戦後のことで、なぜこのような「壮大な」教科が生まれたのか、本当に本当のところはよく分かりませんが、少し分かったことを書き付けます。

(この項つづく)

―――――――――――――――――――――――――――――――――

「この項つづく」とありますが、「その2」以下は、断片的なメモが書き付けてあるだけで、文章になっていないし、そのときの自分が何を書こうとしていたのか、今となっては思い出せません。「少し分かったこと」とは、いったい何だったのか?

この話題は今でも気になっているので、9か月前の自分が、もう少し頑張って文章にしていてくれたらなあ…とちょっぴり残念です。

こういうのを「死んだ子の年を数える」というのでしょう。

地学、誕生す ― 2015年11月08日 09時22分38秒

(昨日の続き)

昨日引用した記事が、なぜ「その1」で終わっていたか?

その理由を思い出しました。

その理由を思い出しました。

それは、「その1」を書いた直後に、以下の論考を見つけ、全面的に改稿の必要を感じたからでした。

■梅田甲子郎:「高校地学教育の基本的問題点について」

奈良教育大学教育研究所紀要第17巻(1981)、pp.53-60.

http://near.nara-edu.ac.jp/bitstream/10105/6500/1/ier17_53-60.pdf

奈良教育大学教育研究所紀要第17巻(1981)、pp.53-60.

http://near.nara-edu.ac.jp/bitstream/10105/6500/1/ier17_53-60.pdf

まこと日の下に新しきものなし。

先回りして言うと、梅田氏の論考には、私の疑問に対する答がズバリ書かれていて、もはやそれに付け加えることはないのですが、もうちょっと周辺情報に当って(さらには資料なども買い込んで)、地学誕生前後の様子を肉付けしてはどうか…と欲を出し、結局、そのままになってしまったというのが事の真相です。

先回りして言うと、梅田氏の論考には、私の疑問に対する答がズバリ書かれていて、もはやそれに付け加えることはないのですが、もうちょっと周辺情報に当って(さらには資料なども買い込んで)、地学誕生前後の様子を肉付けしてはどうか…と欲を出し、結局、そのままになってしまったというのが事の真相です。

ごくコンパクトな論文ですので、詳細は直接リンク先をご覧いただければと思いますが、一応あらましと個人的所感を書き付けておきます。

★

まず「地学」という言葉は、前回載せた「その1」でも書いたように、「地理学」や「地質学」の同義語として明治時代から使われていたものの、理科教育の科目名として扱われることはありませんでした。

では、戦前(明治40年~昭和17年)の理科教育の科目はというと、旧制中学は、<物理化学>と<博物>の二本立てで、この<博物>の中に動物・植物・鉱物・生理衛生に関する内容が詰め込まれていました。また旧制高校では、<物理><化学><生物><鉱物>の4科目構成になっており、ここでいう<鉱物>は、狭義の鉱物学にとどまらず、地質学全般を含む、広い内容を扱っていました。

★

そして戦後の昭和23年(1948)、新しい「六三三制」がスタートし、旧制中学が新制高校へと衣替えした際、旧来の<物理化学>と<博物>の2科構成が、「物理」「化学」「生物」「地学」の4科構成に再編されたのですが、その間の事情を梅田氏は次のようにまとめています(改行や強調は引用者。以下同じ)。

「教育内容の増加した物理化学は物理と化学に分けられ、博物は“広くて浅い物識りの学問”という印象のため、何となく敬遠されていたが、ついに解体されて生物と鉱物とになり、生理衛生は保健体育で教えられることになった。しかし、鉱物は、物理や化学または生物と対等にならぶだけの勢力に乏しかった。

もともと、学制改革はアメリカの学制の模倣であるが、アメリカの理科のなかに、地球に関する分野として Earth Science という科目があったので、それをとりいれて、鉱物に、今まで中学校理科で取扱われていなかった天文と気象を加えて地学という独立した科目をたてた。つまり、高校地学というのはアメリカの Earth Science を真似たものである。

ここに、昭和22年、新制高校理科の物理・化学・生物・地学の4科目制が確立し、昭和23年4月から実施された。」(p.54)

もともと、学制改革はアメリカの学制の模倣であるが、アメリカの理科のなかに、地球に関する分野として Earth Science という科目があったので、それをとりいれて、鉱物に、今まで中学校理科で取扱われていなかった天文と気象を加えて地学という独立した科目をたてた。つまり、高校地学というのはアメリカの Earth Science を真似たものである。

ここに、昭和22年、新制高校理科の物理・化学・生物・地学の4科目制が確立し、昭和23年4月から実施された。」(p.54)

こうして占領下の日本で、新時代を志向する「地学」が誕生したものの、この赤子はすくすくと生い育ったのか?

★

ここで、4年前に書いた下の記事をふと思い出します。

その中で自分は、昭和32年(1957)に出た『化石学習図鑑』(井尻正二・藤田至則共著)という本を紹介しつつ、当時の地学の隆盛をひどくうらやんでいます。

しかし、梅田氏の論考を読むと、地学に「黄金時代」などあったためしはなく、地学はその誕生から一貫して学校からも生徒からも軽んぜられていた…という、驚くべき事実が明らかになります。

しかし、梅田氏の論考を読むと、地学に「黄金時代」などあったためしはなく、地学はその誕生から一貫して学校からも生徒からも軽んぜられていた…という、驚くべき事実が明らかになります。

例えば地学草創期、昭和23年~32年(1948~57)の間は、物理・化学・生物・地学のうちの1科目だけ履修すればよい時代でしたが、地学については教授内容が広範すぎて、教え手がいないという構造的な問題がありました。

「当時の地学は、地学の一部を学んだ人か全く学んだことのない人たちが、独学しながら教えていたような状態であった。それ故、地学は高校理科のお荷物的存在であり、その授業を新任の教師や立場の弱い教師に押しつけるようなこともあった。」(p.55)

完全にまま子扱いですね。

続く、昭和32年~38年(1957~63)は、理科4科目から2科目を選択履修した時代ですが、「この制度により、地学選択率は少しは増加するであろうと予期されていたが、事実は逆で、少ない受講生がさらに減少し出した。そのような受講者の減少を理由に、理科から地学を除外して、物理・化学・生物の3科目にすれば、理科がすっきりして教育効果もあがるであろうという期待もあって、所謂“地学廃止論”が強硬に打ち出された。」(同上)

正視にたえない惨状です。そうした動きをかろうじて救ったのが、冷戦下の宇宙開発ブームでした。そして昭和38年~48年(1963~73)には、理科4科目がすべて必修になり、ようやく地学も安泰かと思われましたが、「しかし、地学の授業をやったことにしておいて、実際には他の科目の授業をやっていた高校も少なからずあった」(同上)らしく、地学はその後も一貫してマイナーな教科であり続けました。

梅田氏は、「高校地学の根本的問題点」という章節で、その要因を分析しています(pp.56-57)。曰く、その広範な内容と授業時間とのアンバランス、他の物理・化学・生物の知識を前提として教授すべき内容なのに、それと同時並行で教える矛盾、人員・設備の劣弱さや実験題目の未整備というハード・ソフト両面の未熟さ…etc。

結局、梅田氏がこの文章を書かれた34年前から、これらの課題は解決されぬまま来ている気配もありますが、今は大幅に内容を絞り込んだ「地学基礎」が教えられるようになって、地学の履修率は再び上がっていると聞きます。

ぜひ多くの人の智慧で、この壮大な教科を盛り立てていただき、地球や宇宙に目を向ける若い人が増えてほしいと思います。

【付記】

地学、社会化す ― 2015年11月09日 22時51分56秒

まったく叙述が順序立っていませんが、思い出したことを書きます。

昨日もチラッと書いたように、地学誕生前後の息遣いや体温を感じたくて、しばらく前に当時の資料を少し探索しました。

昨日もチラッと書いたように、地学誕生前後の息遣いや体温を感じたくて、しばらく前に当時の資料を少し探索しました。

地学が教えられるようになったのは、新制高校が発足した昭和23年度(1948年度)からで、左に写っているのが、その記念すべき最初の教科書です。昭和23年2月に発行されたもので、著作者は文部省、発行者は大日本図書です。

右側に写っているのは、その大日本図書が出した教師用解説書。翌年の昭和24年(1949)10月に出たものです。左側の「官版」の教科書が、いつまで使われたかは不明ですが、少なくとも昭和24年度には、すでに民間教科書の発行が始まっており、この解説書は、大日本図書発行の『高等学校の科学:地学Ⅰ、Ⅱ』用に編まれたものです。

文部省版教科書の奥付。

手元にあるのは、上述の通り昭和23年2月に出ていますが、よく見るとそれは「修正発行」であり、「第二次発行」だと書かれています。そして前年の昭和22年(1947)4月には、すでに最初の印刷が行われていたので、おそらく昭和22年度には、試行的に地学の授業が一部で始まっていたのではないかと想像されます。

手元にあるのは、上述の通り昭和23年2月に出ていますが、よく見るとそれは「修正発行」であり、「第二次発行」だと書かれています。そして前年の昭和22年(1947)4月には、すでに最初の印刷が行われていたので、おそらく昭和22年度には、試行的に地学の授業が一部で始まっていたのではないかと想像されます。

こちらが文部省版の目次。

最初の地学の教科書は、わずかに88頁。その中にこれだけの内容が盛られています。でも本当にダイジェストという感じで、ぎゅう詰め感は余りありません。内容も、小・中学生でも理解できそうな平易な叙述です。

最初の地学の教科書は、わずかに88頁。その中にこれだけの内容が盛られています。でも本当にダイジェストという感じで、ぎゅう詰め感は余りありません。内容も、小・中学生でも理解できそうな平易な叙述です。

たとえば文中には、しばしば例題が出てくるのですが、「もし、うるう年を設けなかったら、どんな不都合が生じるか」とか、「とび〔鳶〕などが、羽ばたかないでも高い所に昇ることができるのは、どうしてであろうか」とかいうレベルで、これなら楽しく学べそうです。

ただ、これも過渡期の産物だったのでしょう(明治の初めの教科書にひどく似た印象を受けます)、翌年出た大日本図書の教科書解説を見るかぎり、球面天文学、大気の運動、結晶面の記述…etc、込み入った数式が早くもページを埋めており、まあ高校理科ですから、その方が自然ですが、苦手な生徒にとっては(そして予習する先生にとっても)大変だったでしょう。ただでさえ壮大な科目が、その細部まで十全な理解を求められれば、大変になるのは当たり前で、地学離れの芽は早くもここに胚胎していた…と思います。

★

ときに、地学の黎明期を語る上で見逃せないのは、地学と民主教育運動の関わりです。地学という新しい科目が誕生し、それを結節点に、各地の研究者・教育者・学生が集まり、一つの運動体となっていた…というのは、今となってはなかなか見えにくいことですが、これは史実として押さえておきたい点です。

(『みんなで科学を―地団研30年のあゆみ―』、1978年)

その全国組織として、地学団体研究会(地団研)があり、その創設は昭和22年(1947)、まさに教科としての地学誕生と時を同じくしています。

地団研創立時の目的は、「学問の自由(研究の自由・批判の自由・平等なる発言権)を確立する」ことであり、「学会の民主化に努力する」ことでした。さらに「御用科学・学閥・官僚主義・分派行動・独裁を排撃する」という、強い言葉も見られます。もちろん、そのバックボーンとなった左派イデオロギーにしても、それ自体が新たな権威に堕した時点で、学問の自由を著しく脅かすものたりえるわけですが、少なくとも戦前の学界の空気を知る人にとって、当時、こうした主張が非常に清新に感じられたことは確かでしょう。帝大を頂点とする明治以来の学問のピラミッド体制は、それほど根深いものであり、「恨み骨髄」という人も多かったと思います。

かつて各地で行われた「日曜巡検」という地学観察会を、私は過去記事の中で羨みましたが、これも“学問をみんなのものに”という理念に裏打ちされた活動だったようです。

まあ、政治向きのことはさておき、私の個人的嗜好として、「青い山脈」や「コクリコ坂から」的な世界で営まれた、大らかな地学の世界には、憧れと懐かしさが入り混じったものを強く感じますし、やっぱりうらやましいです。

青ざめる大地 ― 2015年11月11日 19時59分13秒

昔…というのは、およそ半世紀前のことです。

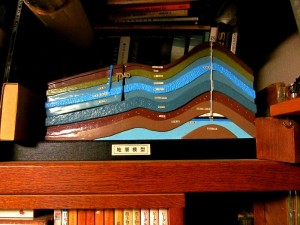

その頃、理科室には地層模型が置かれていて、もちろん今でもあると思いますが、今昔の違いを感じるのは、その色合いです。

その頃、理科室には地層模型が置かれていて、もちろん今でもあると思いますが、今昔の違いを感じるのは、その色合いです。

昔の模型は何となく派手でした。

(画像再掲。元記事はhttp://mononoke.asablo.jp/blog/2012/04/30/)

でも今の模型は、もっと地味な印象です。

(本棚の隅に置かれた現行模型)

較べてみると分かるように、昔の模型は、明るい黄色と緑が基調になっていました。

今のは全体に青っぽくくすんでいます。暖色系から寒色系への移行が感じられます。

今のは全体に青っぽくくすんでいます。暖色系から寒色系への移行が感じられます。

一メーカーの、一商品を取り上げて、あまりハッキリものを言うこともできませんが、「時代の色彩感覚」というのは確かにあるでしょうし、ここにもそれが顔をのぞかせている気がします。

社会が停滞し、模型の大地もすっかりおとなしくなりましたが、現実の大地はおとなしいどころか、あちこちで振動し、噴煙が上がっています。

どうやら本当に青ざめ、くすんでいるは、人間の方のようです。

お知らせ ― 2015年11月13日 21時26分39秒

冬の訪れにはまだ間がありますが、歩道に落ち葉が目立つ季節になりました。

車中では風邪気味の人も目立ちます。

さて、仕事が突沸するときは、事前に予想がつかないので、どうにも困ります。

よんどころなく、しばらく記事はお休みします。

車中では風邪気味の人も目立ちます。

さて、仕事が突沸するときは、事前に予想がつかないので、どうにも困ります。

よんどころなく、しばらく記事はお休みします。

最近のコメント