十月、神送り ― 2021年10月01日 18時41分29秒

岸田氏が新総裁となり、その後の人事を見るにつけ、大方の予想が当たったというか、予想をさらに上回る活躍ぶりで、大いに瞠目しています。

岸田氏の得意技は人の話を聞くことだと、ご本人が仰っていましたが、まさにその言葉に偽りなし。これほどまでに、「あの人たち」の話をやすやすと聞き入れて、人事を差配されたのは見事というほかありません。実のところ、私はもう少し違った光景を想像していたので、己の不明を大いに恥じています。

岸田氏を安倍氏の傀儡などという人もいますが、それは失礼な言い方で、岸田氏は傀儡などという安っぽいものではなくて、まさに安倍氏が降りてきた状態、安倍氏その人と言ってもよく、これぞ入神の境地と呼ぶべきでしょう。

★

…というようなことを書いて、しばし溜飲を下げようとしましたが、「いや、待てよ」と思い直しました。いくら何でもここまで露骨なことをして、国民が承知するとは、よもや岸田氏も思ってはいないでしょうし、そうなるとこれは政道を正さんがために、「自民党をぶっ壊す」ことも辞さないという、岸田氏の機略であり、乾坤一擲の大一番ではありますまいか?

まあだとしても、今や自民党がぶっ壊れるのが先か、日本がぶっ壊れるかのが先かの瀬戸際ですから、これは相当な賭けには違いありません。

★

帰る道々見上げた茜色の空。

いよいよ神無き月の始まりですが、下界はいったいどうなることか。

出雲では、きっとそのことも話題になっているでしょう。

星座掛図は時をこえて(前編) ― 2021年10月03日 10時10分04秒

ブログを長く続けていると、過去の自分と対話する機会が増えてきます。

その中で、「あの時はああ書いたけれど、今になってみると…」とか、「あの時取り上げた品には、実は兄弟分がいて…」というように、複数の記事が響き合って、新たな意味が生じることも少なくありません。

あるいは、過去の自分への贈り物めいた記事もあります。

過去の自分が憧れた品、あるいは「こんなものがあったらいいな」と言いながら、その存在すら知らなかったような品を、当時の自分に届けるつもりで記事を書く場合です。

こういうのはブログに限らず、日常でも経験することですが、ちょっと不思議な感じを伴います。当時の自分も自分だし、今の自分もやっぱり自分。そこには一貫したアイデンティティがあるのに――あるいは、だからこそ――自我が分裂したような、自分が同時に二つの場所に存在するような気分といいますか。まあ、それこそが「経験の年輪」というものかもしれません。

★

今日の品は、13年前の自分への贈り物です。贈り先は以下の記事。

■ジョバンニが見た世界…天文掛図の話(その3)

ここで話題になっているのは、「銀河鉄道の夜」の冒頭の授業シーンで、ジョバンニが目にした星座掛図の正体、ないしモデルを探るというものです。上の記事では、賢治が学生の頃、母校の盛岡高等農林(現・岩手大学農学部)で接した掛図が、そのモデルではなかろうか…という説を採り上げています。

それは明治43年(1910)に、三省堂から出た『新撰恒星図』で、草創期の日本天文学会が作成したものです。13年前は、それを京大や金沢大の所蔵品として眺めるだけで、現物を手にすることがどうしてもできませんでした。しかし「求めよさらば与えられん」。13年越しに、それはやってきました。

多年の思いとともに、その中身を見てみます。

(この項つづく)

星座掛図は時をこえて(後編) ― 2021年10月04日 05時30分04秒

(昨日のつづき)

(表装を含む全体は約83×105cm、星図本紙は約72×101cm)

細部はおいおい見るとして、全体はこんな表情です。傷みが目立ちますが、こうして自分の部屋で眺めると感慨深いです。上の画像は、光量不足で妙に昔の写真めいていますが、それがこの掛図にちょうど良い趣を添えている…と言えなくもないような。

(よく見ると植物模様が織り出してあります)

星図そのものとは関係ありませんが、この古風な布表装に、昔の教場の空気を感じます。ひげを生やした先生が、おごそかに咳ばらいをしている感じです。

星図は、天の南北両極を中心とした円形星図と、天の赤道を中心とした方形星図を組み合わせたもので、1枚物の全天星図としては標準的な構成です。

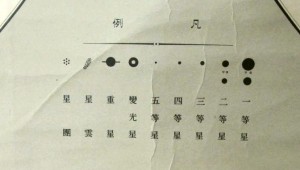

凡例。1等星と2等星の脇の小さな注記は「ヨリ」。つまり、これらは明るさに応じてさらに2段階に区分され、「より」明るい星を大きな丸で表示しているわけです。

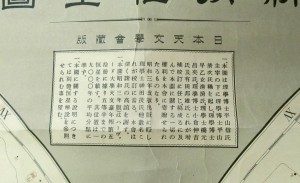

刊記を見ると、手元の図は昭和3年(1928)8月8日の発行となっています。

さらに説明文を読むと、これは「昭和3年改訂版」と称されるもので、明治43年(1910)の初版に続く、いわば「第2版」であることが分かります。となると、これは賢治が目にした星図とは、厳密に言えば違うものということになります。実際、どの程度違うのか?

オリジナルの明治43年版は、京大のデジタルアーカイブ【LINK】で見ることができます。

(明治43年版全体図。京都大学貴重書デジタルアーカイブより)

(同上 解説文拡大)

こうしてみると、全体のデザインはほとんど同じ。違うのは恒星の位置表示で、明治43年版は「ハーヴァード大学天文台年報第45冊」に準拠し、昭和3年版は「同第50冊」に拠っています。ただ、恒星の座標表示の基準点である「分点」は、いずれも1900年(1900.0分点)で共通です。各恒星の固有運動による、微妙な位置変化などを取り入れてアップデートしたのでしょうが、それもパッと見で分かるほどの変化ではないので、賢治が見たのは、やっぱりこの星図だと言っていいんじゃないでしょうか。

天の南極付近。

1930年に星座の境界が確定する前ですから【参考LINK 】、星座の境界がくねくねしています。星座名は外来語以外は基本漢字表記で、いかにも古風な感じ。中央の「蠅」(はえ座)の上部、「両脚規」というのが見慣れませんが、今の「コンパス座」のこと。その右の「十字」は当然「みなみじゅうじ座」です。

★

上で述べた明治43年版との違いが、やっぱりちょっと気になったので、うしかい座で比べてみます。上が明治43年版、下が昭和3年版です。

(京都大学貴重書デジタルアーカイブより)

比べて気づきましたが、星座名が一部差し替わっています。明治43年版では「牧夫」「北冠」だったのものが、昭和3年版では「牛飼」「冠」になっており、この辺は明治と昭和の違いを感じます。現行名はそれぞれ「うしかい座」「かんむり座」です。

肝心の星の位置ですが、うしかい座α星「アークトゥルス」――ひときわ大きな黒い丸――は、固有運動が大きいことで知られ、毎年角度で2秒ずつ南に移動しています。比べてみると、明治43年版では赤緯+20°の線に接して描かれていたのが、昭和3年版では+20°線から分離しており、確かに動いていることが分かります。明治43年版と昭和3年版はやっぱり違うんだなあ…と思いますが、違うといってもこの程度だともいえます。

★

この星図が出る少し前、明治40年(1907)には、同じく三省堂と日本天文学会が組んで、日本最初の星座早見盤が売り出されており、これまた「銀河鉄道の夜」に登場する星座早見盤のモデルとされています【参考LINK】。

(画像再掲)

その意味で、この星図と星座早見はお似合いのペアなので、どうしても手元に引き寄せたかったのです。それに「銀河鉄道の夜」を離れても、これは近代日本で作られた、最初の本格的な星図であり、その歴史的意味合いからも重要です。そんなこんなで今回の出会いはとても嬉しい出会いでした。やはり長生きはするものです。

銀河の流れる方向は ― 2021年10月05日 05時50分58秒

(昨日のおまけ)

「新撰恒星図」と、「銀河鉄道の夜」との関わりについて、一言補足しておきます。

★

これも以前の話ですが、「この物語を実写化するとしたら、こんな星図が小道具としていいのでは?」という問題意識から、その候補を挙げたことがあります。それはドイツ製の掛図で、北天だけを描いた円形星図でした(もちろん賢治その人は、その存在を知らなかったでしょうが)。

(画像再掲。元記事はこちら)

ここで改めて、「銀河鉄道の夜」の原文を見てみます。

問題の星図が登場するのは、物語が幕を開けた直後です。

一、午后の授業

「ではみなさんは、そういうふうに川だと云われたり、乳の流れたあとだと云われたりしていたこのぼんやりと白いものがほんとうは何かご承知ですか。」先生は、黒板に吊した大きな黒い星座の図の、上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながら、みんなに問をかけました。

「ではみなさんは、そういうふうに川だと云われたり、乳の流れたあとだと云われたりしていたこのぼんやりと白いものがほんとうは何かご承知ですか。」先生は、黒板に吊した大きな黒い星座の図の、上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながら、みんなに問をかけました。

ここで注目したいのが、「上から下へ白くけぶった銀河帯」の一句。

賢治の脳裏にあった星図は、銀河が「縦」に流れており、そこが上のドイツ製星図のいわば“弱点”です。一方、「新撰恒星図」はこの点で作品の叙述と一致しています。

まあ、銀河が縦に流れる星図は世の中に無数にあるので、そのことだけで「新撰恒星図」を推すのも根拠薄弱ですが、資治がそれを学校時代、現に目にしていたことの意味は大きいです。しかも、「掛図形式の星図」としては、当時日本ではおそらく唯一のものでしたから、その影響は小さくないと考えます。

★

銀河が縦に流れるか、横に流れるかは、あえて言えば作図者の趣味で、そこに明確なルールがあるわけではありません。どちらも星図としては等価です。

天の赤道と銀河面の関係は下の図のようになっています。

(出典:日本天文学会「天文学辞典」 https://astro-dic.jp/galactic-plane/)

赤道面と銀河面のずれが仮に90度だったら、銀河は天の両極を貫いて、星図の中央を真一文字に横切るはずですが、実際には62.6度の角度で交わっているため、文字通りの真一文字とはいかず、天の両極を避けるように、弓なりに星図を横切ることになります。(天球上の星々を天の赤道面に投影したのが円形星図です。)

そして、赤道面と銀河面の交点を見ると、春分点(ないし秋分点)から、ほぼ直角の位置――正確には約80度離れた位置――から、銀河は立ち上がっているので、<春分点‐秋分点>のラインが水平になるように作図すれば、銀河はそれと交差して縦に流れるし、分点ラインが垂直ならば、銀河は横方向に流れることになります。

「新撰恒星図」の場合は、分点ラインが水平で、秋分点を接点として南北両星図が接しているので、当然銀河は縦に流れるわけです。

(春分点が右にくると、必然的に赤経18時が真上にきます)

★

縦か横か。ささいな違いのようですが、銀河が縦に流れれば、銀河鉄道の旅もそれに沿って流れ下るイメージになり、生から死への一方向性がより一層強調される…というのは、たった今思いついた奇説ですが、そんなことがなかったとも言い切れません。

センター・オブ・ジ・アース ― 2021年10月08日 21時32分27秒

掛図といえば、学校用の掛図をひと頃すいぶん買いました。

今はそうでもないですが、ちょっと前は流通量が少なくて、珍しかったというのもあります。その中で幾分特色のあるものを見てみます。

上の品は理科ではなく、教科でいえば地理、つまり地図の掛図です。

昭和18年(1943)12月に、東京の国際地学協会というところから出ました(現在ある同名の会社は1959年設立だそうで、別組織のようです)。

(縦162cm、横151cm)

ご覧のとおり非常に大きな地図で、一目見て「これは…」と思いました。「これは…」と思ったのは、その大きさのせいもありますが、何よりもそのタイトルに虚を突かれたからです。

「日本中心 表半球図」

世界地図は、今も学校にぶら下がっていますが、これはいかにも戦時中のメンタリティを感じさせます。まあ、「今のメルカトル式世界地図だって、日本が真ん中に来ているじゃないか」と言われればそうなんですが、さすがにこんな風に、強引に正距方位図法を使ってでも、世界の中心で日本が輝くような地図は使わないでしょう。そもそも、「表半球」って何ですかね?

(世界の中心に位置する「大日本」。中国東北部には「満州国」が広がり、中華民国の首都は傀儡・汪兆銘が治める南京で、蒋介石の重慶政府は無いことにされています。)

日本の授業で使うんだから、日本中心で何が悪い。

日本人にとって地球の裏側は「裏半球」で、日本側は「表半球」に違いなかろう。

日本人にとって地球の裏側は「裏半球」で、日本側は「表半球」に違いなかろう。

…開き直って理屈を言えば、そうかもしれません。

しかし、それこそ夜郎自大というものです。

世界の地理を学ぶのは、別に「日本スゴイ」と言うためではなく、より広い視野を得るためでしょう。国と国の関係にしても、そこにあるのは「日本と○○国」という二者関係ばかりではなしに、100個の国があれば、そこに9900個の関係性が生じます(※)。それを無視して、こんな風に何でもかんでも自国を中心に眺めると、当然ゆがむものや、見えなくなるものが出てくるし、弊害が大きいです。

(※)同じ2国のペアでも、こちらから見るのと、向こうから見るのとでは見え方が違うので、これは「組合せ」ではなくて「順列」の問題だと思います。

大袈裟に言うと、この1枚の地図に、昭和の蹉跌の原因がありありと透けて見える気がします。もっとも、これは日本に限らず、「地上の地図」には多かれ少なかれ人間の業が露呈しがちで、そこが面白いという見方もあるでしょう。(「これは…」と思いながら、この地図を買ったのも、やっぱり幾分面白いと感じたからです。)

★

もし、本当に世界の中心があるとしたら、それは「天上の地図」と同様、南北両極であるべきで、それなら私も別にブウブウ文句は言わないんですが、そんな世界地図を教室で見た記憶はありません。

コメント欄に冴える包丁技 ― 2021年10月09日 14時36分00秒

ブログのコメント欄というのは、一般に和やかな交流の場だと思いますが、「天文古玩」の場合はそれに加えて、記事の内容を実質的に補うものとして、ときとして記事本編より内容が濃くなることがあります。ひとえにコメントを寄せられた方のお力によるもので、ありがたく思います。

私自身が書くものは、ネットの生け簀ですくった情報をそのまま皿に盛った「シッタカ鰤の俄か仕込み」で、本来であれば人様にお出しできるような代物ではありません。一方、世の中には真に知識と見識にすぐれた方がいて、そういう方のお話に接すると、本当の板前仕事とはこういうものかと、思わず背筋が伸びます。

★

昨日、Haさんとtoshiさんから頂いたコメントも、まさにそうした思いを抱かせるものでした。この場を借りて重ねてお礼を申し上げます。

Haさんからのコメントは、10月4日付の記事で採り上げた、日本天文学会(編)『新撰恒星図』に関連して、明治から昭和にかけての星座和名の変遷と、その陰にあった人間臭いドラマを詳細に述べられたものです。

一方toshiさんのコメントでは、10月8日に登場した『日本中心 表半球図』について、この「日本中心」「表半球」という特異な用語のルーツをご教示いただきました。

こういう貴重な情報がコメント欄に埋没してしまうのは良くないと思い、記事として挙げておきます。

★

「それにしても…」と、冒頭の感慨に戻りますが、何事も先達はあらまほしく、常に師友は求むるべく、そして師父は仰ぐべきものです。

アフリカの夢 ― 2021年10月10日 09時59分14秒

流れのままに掛図の話題を続けます。

一昨日の世界地図は、あまりこのブログになじまない感じがありましたが、同じ地図でも、ことのほか博物趣味を感じさせる品もあります。

たとえば、以前大きな古いアフリカの地図を見たとき、ただちに昔の博物学者の書斎を連想しました。それは値段も相当張りましたが、やっぱり同じような嗜好の人がいるのか、すぐに売れてしまいました。そのときは格別残念な気もしませんでしたが、かすかな憧れのような気分は、その後も長く続きました。自分の部屋に似合うかどうかはともかく、一度はぶら下げてみたい気がしたのです。

そうした前史を経て見つけたのが、このアフリカ地図。

サイズは軸先を除いて58×87 cmと、昔見たものよりずいぶん小さいのですが、狭い部屋にはこれぐらいがちょうどいいので、これはむしろ長所です。

作者はフランスの地理学者、オーギュスト・アンリ・デュフォア(Auguste-Henri Dufour、1798-1865)で、1841年にパリの出版社から出ました。当初から掛図の体裁だったかは不明ですが、掛図になってから随分時が経つようです。

1841年といえば、英国のリヴィングストンがアフリカ探検を始めたばかりの頃で、ヨーロッパ人にとって、アフリカ内陸部はほぼ未知の世界、文字通り「暗黒大陸」だった時代です。この地図も当然空白が目立ちますが、その空白こそ時代の証人として意味があるともいえます。

(アフリカ北部拡大)

東にはナイル川地域(Region du Nil)があり、西にはアラブ人の住むマグレブ地域(Region du Maghreb)があり、そして南には黒人地域(Nigriti)が広がる…というアフリカ理解の骨格は、今もたぶんそのままでしょうが、当時はその骨格だけがあって、肉や内臓が欠けていました。

(アフリカ中西部に栄えたコンゴ王国付近)

目を凝らすとあちこちに見える ROYE や RE は「王国(Royaume)」の略記で、それぞれがまた自立した小国家だったのでしょう。

沙漠があり、深い森があり、部族的小国家が無数に並び立ち、多様な自然と文化がパッチワーク状に延々と連なっていた広大な大地―。アフリカは博物学の沃野であり、探検家と蒐集家の夢を大いに誘いました。

★

ただ正直に告白すると、こういう「博物学ごっこ」――当時の博物学者を揶揄しているわけではなくて、アフリカの地図を部屋に掛けて悦に入る私自身の態度を指します――がどこまで許されるのか、葛藤がないわけではありません。

そもそも私の中にある「博物学者の部屋に掛かるアフリカ地図」というイメージも、何となく植民地経営的な匂いがするもので、そこにはある種の陰惨さがあります。手元の地図は列強による植民地分捕り合戦前夜のものなので、まだ罪深さが薄い気もするんですが、それにしたって奴隷商人が横行した過去を思えば、まったく無罪放免というわけにはいきません。

それに当時のヨーロッパ人に言わせれば、極東の日本だって、アフリカと大差なかったはずで、遠いだけにいっそう謎めいていたかもしれません。その島国の住人が、ヨーロッパ人の目を借りて、アフリカに得体のしれないロマンを投影するというのも、ずいぶん倒錯した話です。アフリカの人にとっては迷惑千万なことでしょう。

おそらくここで必要なのは、アフリカに対する敬意と畏れです。

そして敬意と畏れを抱いた上で、この地図の向こうに博物趣味の香気を感じることを、我が身に許したいと思います。

アフリカは人類のふるさと。

ふるさとは遠きにありて思うもの、そして悲しくうたうもの、です。

フラマリオンの巨大表紙絵 ― 2021年10月12日 05時49分13秒

今日は掛図のようで、掛図でない品。

(巻き癖が強くて、うまく写真に撮れませんでした)

見ての通り、“フランスの野尻抱影”、カミーユ・フラマリオン(Nicolas Camille Flammarion、1842-1925)が著した大ベストセラー、『アストロノミー・ポピュレール』(初版1879年)の表紙デザインを拡大したものです。

もちろん用途は掛図ではなくて、同書の宣伝用ポスターです。

サイズは145×98cmと、今の感覚からすると相当大きいですが、当時のポスターとしては標準の範囲内。

印刷はリトグラフ。あちこちに細かいかすれや色版のズレがあって、この場合それが「味」なのでしょう。保存目的のため、背後からキャンバス地による裏打ち補修がされています。

印刷所はミュシャのポスターも手掛けた、パリのシャンペノワ社(1874-1915)。

隅に「 Camard et Associés 」という小さなシールが貼られています。ここは21世紀のパリに短期間存在したマイナーなオークションハウスらしく、このポスターも以前そこの売り立てに登場したもののようです。

★

宣伝メディアとして、ポスターの重要性が格段に大きい時代でしたから、ロートレックやミュシャのように、今に残る傑作ポスターの数々も生まれたのでしょうが、このフラマリオンの広告は、本の表紙を大きくしただけで、特段ひねりもないので、独創性という観点からは、あまり良い点数を付けられないでしょう。(それとも当時の本の広告というのは、みんなこんなものだったんでしょうか?)

でも、こういうポスターがパリの街のそこここに貼られ、人々の天文熱をあおり、フラマリオンが時代の寵児となった世相を想像すると、それだけで胸が熱くなりますし、天文趣味史的には大層興味深い品だと思います。

★

『アストロノミー・ポピュレール』はベストセラーだっただけに、今でもたくさん古書が流通しており、さらには1980年に出た復刻版というのもあって(その後も刷りを重ねています)、この表紙絵を目にする機会は多いです。

(フランスのアマゾンを見たら、今も2002年に出た復刻版が売られていました)

その一方で、以前の持ち主が好みの装丁を施した本も多く、これは出版当初からハードカバーの版元装丁本と、未装丁の仮綴じ本(要はペーパーバックです)が並行して売られていたのだと推測します。

そして版元装丁にも、表紙絵の夜空の色の違いに応じて「黒版」と「青版」の2種類があって、装丁の種類もたいていは布装ですが、上製の革装を目にしたこともあります。こういうバリエーションの豊富さは、間違いなくフランスの書籍文化の豊かさを物語るものでしょう。

(手元の1冊は、1880年に出た版元布装の黒版です。透明カバーをかけたまま撮影)

上で「ひねりがない」と書きましたが、こういうポスターが存在すること自体、版元もこのデザインにはかなり自信を持っていて、ぜひこのデザインで手に取って欲しいと願ったのかな…と、そんなことも思いました。

ある望遠鏡の謎を追う(完結編) ― 2021年10月13日 05時51分51秒

6年前、1台の古い望遠鏡を話題にしたことがあります。

■ある望遠鏡の謎を追う(前編)(後編)

(画像再掲)

木箱に入った小さな真鍮製の望遠鏡。

私はこれをヤフオクで見つけて、正体不明のまま買い入れたのですが、その後同じ望遠鏡が、島津製作所発行の戦前の理化学器械目録(学校向け理科教材カタログ)に載っているのを見つけ、さらにメーカー名は不明ながら、おそらく外国製であろうことまでは分かりました。

その後ひょんなことから、明治の青森で異彩を放ったアマチュア天文家、前原寅吉もまた同じ望遠鏡を持っていたことを知り、さらに追加記事を書いたのでした。それが昨年5月のことです。

■古望遠鏡は時を超え、山河を越えて

(画像再掲。前原寅吉が使用した望遠鏡。この件についてお知らせいただいたガラクマさんにご提供いただいたものです)

前原寅吉については、別のところでもいろいろ記事を書いたので、このことは本当に嬉しい驚きでしたが、望遠鏡そのものの正体は、依然杳として知れませんでした。

★

しかし偶然の女神は備えある心に微笑むとかや。

昨日の記事を書くために、フラマリオンのことを改めて調べていて、その正体がにわかに分かったのです。

■ASTROPOLIS.FR:Camille Flammarion, 1842 - 1925.

上記のページを漫然と見ていたら、おなじみの『アストロノミー・ポピュレール』の表紙と並んで、あの特徴的な三脚と見慣れたフォルムが輝いているではありませんか。

(上記ページより画像寸借)

説明文に目を走らせると、フラマリオンは『アストロノミー・ポピュレール』の中で、「学校用望遠鏡(la lunette des écoles)」なるものを提唱し、それをフランスの望遠鏡メーカー、バルドー(Bardou)と共同で開発したようなことが書いてあります。バルドーはフラマリオン御用達で、彼の活動拠点ジュヴィシー天文台のメイン機材もバルドー製でしたから、これは大いにありうる話です。

「え!」と驚きつつさらに検索したら、この望遠鏡がフランス文化省のサイトで、文化遺産として紹介されているのを発見しました(上の望遠鏡の画像もここから採ったもののようです)。

■lunette astronomique dite 'lunette des écoles' ou 'à noeud de compas'

Googleによる英訳だと、ちょっと意味の取りにくいところもありますが、フラマリオンは初等教育の現場に望遠鏡を普及させるため、この望遠鏡をミニマムスペックのものとして提案し、1902年のフランス教育同盟の場で採択されることを願ったようです。

彼はかつて「砲筒の代わりに望遠鏡を!」と訴え、天文学が普及することで人類の意識が変化し、平和な世界が実現することを夢見ていました。いわばその「先兵」が、この望遠鏡だったわけです。

残念ながら、フラマリオンの夢はいまだ実現していません。

でも、その夢が美しく気高いものであることを否定する人はいないでしょう。その願いは、はるか日本にもさざ波のように寄せ、青森では前原寅吉がそれを手にし、また偶然の連鎖を経て、私もそれを手にすることになりました。

フラマリオンの思いに応えるために、今何ができるのか?

これは望遠鏡とともにフラマリオンから託された大きな宿題です。

フラマリオンの部屋を訪ねる(前編) ― 2021年10月15日 05時38分53秒

国学者の平田篤胤(1776-1843)は、生前まみえることがなかった本居宣長(1730-1801)の学風を慕うあまり、夢の中で宣長に入門を許されたとして、「没後の門人」を称しました。

私はフラマリオンに深く傾倒しているわけでもなく、そもそもフランス語がからっきしなんですが、それでも彼が世に広めようとした望遠鏡を持ち、その本をながめ、さらには本の宣伝ポスターまで部屋に飾ってるぐらいですから、「没後の門人」とまでは言わずとも、彼のシンパを名乗る資格はあるでしょう。

★

改めてフラマリオンという人についてですが、ウィキペディア【LINK】のコピペだと味気ないので、ここでは恒星社の『天文学人名辞典』から引いておきます(文中の〔※〕は引用者)。

(ウィキペディアより)

-----------------------------------------------

フラマリオン Flammarion, Nicolas Camille(1842~1925)

フランスの天文学者、商業をもいとなむ農家の四男として生まれたが、5歳と9歳のとき日食を観望し天文・気象観測をさかんに行っていたという。1856年パリに移転し、フラマリオンは彫金業者の徒弟として働きながら工業高校の夜間部に通い、代数、幾何、英語などを学んだ。当時彼を診察した医師の紹介でパリ天文台長ルヴェリエの知遇を得、1858年同天文台職員となった。1861年、最初の著書 La plirarité des mondes を出版、読みやすい文体で人気を得、その後 L’Astronomie を含む多くの著作を書き、天文学の普及につくした。1867~80年にかけ多くの気球実験を行い、また1877年〔※〕名著 Astronomie Populaire を出版し、これは多くの国語に訳された。1878年、火星面の季節変化に注目、1909年 La Planète Mau〔※※〕を出版した。1887年フラマリオンはフランス天文協会を創立し、天文学の普及に貢献、ここから今世紀の多くの天文学者が輩出した。かれはまた数冊の科学小説をも書いている。

〔※〕これは1879年が正しいと思いますが、初版の出版を1880年とする資料も多くて、有名な本のわりにちょっと書誌が混乱しています。

〔※※〕原文ママ。正しくはMars。

-----------------------------------------------

この紹介文を読むと、若いころはなかなかの苦労人ですね。正式な天文学の教育を受けないまま、16歳で台長のルヴェリエに才を見出されて、パリ天文台の職員となった…というのも、なかなかすごいエピソードですが、このあたりはこのブログでは有名人の草場修氏【LINK】をちょっと連想します。

しかし草場氏とフラマリオンの、その後のライフコースはまったく違います。

貧窮のうちに亡くなった草場氏に対して、フラマリオンはお城のような天文台に住み、フランス天文協会の会長として、自らがひとつの権威となりました。また簡明素朴な草場氏とは違って、フラマリオンは火星や月における生命の存在にこだわって、ときにオカルト的な主張も辞さなかった、相当癖の強い人でもあります。そこがまた同時代人の熱い支持を集め、要は彼は時代のカリスマだったのでしょう。

★

私も極東のシンパとして、そんなフラマリオン先生の御自宅をお訪ねしようと思ったんですが、ちょっと長くなったので、実際に訪ねるのは明日以降にします。

(この項つづく)

最近のコメント