生物学の授業1939(その3) ― 2022年06月25日 16時41分39秒

ところで現在の中学校では、生物の授業はどうなっているのでしょうか?

上は(株)進学会さんのサイトから勝手にお借りしたものですが、今の中学校の理科の生物分野では、大体こういうことを習うのだそうです。

80年余り前と今とを比較すると、意外にというか、当然というか、あまり習うこと自体は変わっていません。基本となるのは、大まかな生物分類の知識と、体の構造(細胞と器官)とその働き(光合成、呼吸、循環、消化、生殖)についてです。まあ、細部を見れば、今は生態系と環境のことを重視しているし、昔は保健分野(衛生の話題)が理科にくっついていたので、授業にやたら寄生虫の話題が出てくるという違いはあります。

★

それよりも大きな違いを感じるは、叙述のスタイルです。

一言でいうと、当時は妙に「文学的」です。川崎君のノートは、教科書の文体や、先生の口述を反映しているのでしょうが、その言葉遣いや、論の立て方・進め方に、何となく文学的な匂いを感じます。

たとえばこれから生物学を学ぼうという、1学期の第2回目の授業で、先生はこんな実験に言及します(おそらく先生も実際にやったわけではなく、あくまでも思考実験だと思います)。

それは同じぐらいの大きさのソラマメと小石をならべて土に植えるというもの。

ずっと観察を続けていると、ソラマメからは、やがて根と芽が出て、葉を茂らせ、花が咲き、実がなります。それに対して小石の方に何の変化もない。あるいは、陶製の擬卵と本物の卵を鶏に抱かせても又然り。生物は常に変化し、無生物は変化しない。一体なぜか?

「これは不思議なことだときがつくと、これをどうしてもしらべずにおけなくなるのが人性の常である。しかし人はこれに不思議を感じない人が多い」

目の前の事実を、当たり前ですませずに、なぜなんだろう?と疑問に思うことこそ、人間の人間たるゆえんであり、そこから「科学する心」も生まれるのだ…と先生は言いたいわけです。こういう考えさせる授業は、今でもあると思いますが、問題設定の仕方がいきなりというか、相手の虚を突くところが、少なからず文学的と感じられます。

続く第3回の授業でも、

「前回に述べたように、蚕豆や鶏卵は小石や陶器とちがって色々の変化をなすものである。

野蛮人は物を考へないが文明人たるものは物を考へねばならぬ。

故に我々文明人は斯様な現象が起るかを不思議であると思はづにいられない。」

野蛮人は物を考へないが文明人たるものは物を考へねばならぬ。

故に我々文明人は斯様な現象が起るかを不思議であると思はづにいられない。」

と、同じテーゼが繰り返されており、先生としては、この点に相当力こぶを入れていました。「文明人」と「野蛮人」を対比するのは、いかにも時代がかっていますが、まあ、ここでは「知性を重んずる人とそうでない人」ぐらいの意味に捉えていいのかもしれません。

こうして我々の心に芽生えた疑問に、我々はどのように答えを見出すべきか?

「これをしらべるにはその動物を解部〔剖〕するのも一つの手段であるし又その動物を培養飼育をするのも一つの手段である。

又他人の経験録すなはち昆虫であればファーブルの昆虫記を読むといったふうにするのもよい。」

又他人の経験録すなはち昆虫であればファーブルの昆虫記を読むといったふうにするのもよい。」

「生物の生活の現象をしらべるにはどうして研究するのが便利か

蚕豆の根を針の先ほどとってこれを顕微鏡で観ると図の如く見える」

蚕豆の根を針の先ほどとってこれを顕微鏡で観ると図の如く見える」

こうして細胞の話から始まり、授業はいよいよ本格的な内容に入っていきます。

余談ながら、授業の中でファーブル昆虫記が大いに推奨された事実は、日本人のファーブル好きを物語るもので、ファーブルは教育的良書として、当時は今以上に喧伝されていた気配があります。

★

以後の内容は、当然のことながら教科書的な記述が多いですが、ところどころにリアルな授業の息吹が感じられる個所があります。たとえば、2学期の第5回の講義は、動物の呼吸について学ぶ回なのですが、なぜか唐突に上杉鷹山のことが出てきます。

「かてもの

この本は往昔山形の米沢の藩主上杉鷹山公が時の学者共に研究させて作った本である。当時は大ききんがたびたびあって人民はとても苦しんだ そこで上杉鷹山公は人民の苦るしみを思って終いにこの本をつくらうと意を決したのである。この本はだれにも読めるやうにかなまでがふってある。内容は米等があまり取れなかったのでその代りに何をたべればよいか又どうして食べればよいかなどとくわしく書いた本である。

明治時代等は何でも西洋のものがよいことにして西洋のものでなければだめであるといふ時代であったのでこの本などはわすれられた。しかし欧州大戦に独逸(Germern〔ママ〕)は野生の草を食用に用ひたので近来になって又日本の物がよいといふ時代になって再びこの本を造り出したのである。」

この本は往昔山形の米沢の藩主上杉鷹山公が時の学者共に研究させて作った本である。当時は大ききんがたびたびあって人民はとても苦しんだ そこで上杉鷹山公は人民の苦るしみを思って終いにこの本をつくらうと意を決したのである。この本はだれにも読めるやうにかなまでがふってある。内容は米等があまり取れなかったのでその代りに何をたべればよいか又どうして食べればよいかなどとくわしく書いた本である。

明治時代等は何でも西洋のものがよいことにして西洋のものでなければだめであるといふ時代であったのでこの本などはわすれられた。しかし欧州大戦に独逸(Germern〔ママ〕)は野生の草を食用に用ひたので近来になって又日本の物がよいといふ時代になって再びこの本を造り出したのである。」

「かてもの」は「糧物」の意で、飢饉の際の救荒食物のことだそうですが、授業はこの後さらに脱線して、生徒たちは自ら「かてもの」作りを経験するため、校庭で育てていた大根の世話に精を出したことが書いてあります。

「かてものの様なものを造る練習に夏休中に小使さん達が造ってゐて下さっ〔た〕大根をつくる事にした。今日は時間の余に1所に二〔三?〕株ある所を二株にしなほ時間があったので一株にし、なほ葉の後についてゐる蛾や蝶の卵をのぞきかつ家にもってかへった。」

★

こんな風に見ていくと、本当にきりがありません。

当時の授業の進め方は、学校によっても違ったでしょうし、先生の裁量も大きかったと思いますが、少なくとも川崎君の受けた授業はとても魅力的です。

ここに宮沢賢治的世界を重ねて見ることは容易ですけれど、現実世界ではきな臭いものが間近に迫っていました。

(3学期第12回のノート。日付は2600年1月15日。1940年(昭和15年)は皇紀2600年だというので、世間は大層浮かれていました。しかし翌年には太平洋戦争に突入して、学校も徐々に授業どころではなくなっていきます。)

(中途半端ですが、この項いったん終わり)

生物学の授業1939(その2) ― 2022年06月19日 16時07分32秒

今でいうところの中学2年生に進級した川崎浩君。

川崎君が在籍した学校名を探したのですが、それはどこにも書かれていませんでした。ウィキペディアによれば(↓)、旧制の7年制高校は台湾の台北高校を含めて9校のみで、わりとマイナーな存在のようです。創立はいずれも大正末から昭和の初めにかけてで、時代的にもかなり限定されます。

このうちのどこかに在籍した川崎君の生物学の勉学のあとを追ってみようと思うのですが、まず外形的なことを述べておくと、このノートは1学期が18回、2学期は16回、3学期は22回の合計56回分の講義録から成ります。(なお、当時の学期の区切りは今と違って、2学期の授業は6月26日から、3学期の授業は11月22日から始まっています。)

そして全ての回について、その都度ノートを先生に提出して添削を受け、ときには「も少し丁寧に書きなさい」と注意を受けたりしながらも、延々と川崎君はノートを書き継いでいきました。

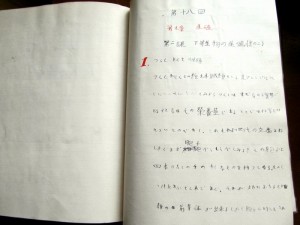

その間に、Nの向きを間違えることもなくなったし、最初は「NOⅡ」(第2回講義の意)としか書かれてなかった冒頭部も、最後の方は「第十八回 第九章 第二課 下等生物の生殖(其の二)」とシステマティックに書くようになり、川崎君にも成長のあとが見られます。

(川崎君の悪筆は最後まで変わりませんが、レタリングは上手くなりました)

★

授業は、1学期の最初の方は、

第1回 生物が生存する条件

第2回 生物と無生物、純正生物学と応用生物学

第3回 細胞

第4回 キュウリの種まき、植物の細胞観察、細胞の構造

第2回 生物と無生物、純正生物学と応用生物学

第3回 細胞

第4回 キュウリの種まき、植物の細胞観察、細胞の構造

…という具合に始まって、以下、細胞分裂、単細胞生物と多細胞生物、生物の栄養法、光合成、澱粉、下等動物の栄養法、昆虫の消化器、蝶の構造と観察、甲殻類と軟体動物、脊椎動物、哺乳類、(ここから2学期)寄生虫と寄生植物、生物の呼吸作用と循環作用、排せつ作用、蛙の解剖、植物の外皮、貝殻の真珠層、動植物の護身作用、(ここから3学期)保護色・警戒色・擬態、動物の移動運動、動物の感覚

…と続き、3学期の最後の方は

第15回 第9章 生殖 第1課 下等生物の生殖(其の一)

(アメーバ、バクテリア、ゾウリムシ)

第16回 同(ヒドラ)

第17回 同(菌類、スギゴケ、シダ)

第18回 第2課 下等生物の生殖(其の二)(つくし、とくさ)

第19回 同(サンショウモ、クラマゴケ)、第3課 顕花植物の生殖

第20回 第4課 下等動物の生殖(クラゲ、サナダムシ)

第21回 同(肝蛭、肝臓ジストマ、ミミズ、ヒル、回虫)

第22回 同(十二指腸虫、蟯虫、ウニ・ヒトデ、タコ・イカ・ハマグリ・アサリ・サザエ・ホラガイ)

(アメーバ、バクテリア、ゾウリムシ)

第16回 同(ヒドラ)

第17回 同(菌類、スギゴケ、シダ)

第18回 第2課 下等生物の生殖(其の二)(つくし、とくさ)

第19回 同(サンショウモ、クラマゴケ)、第3課 顕花植物の生殖

第20回 第4課 下等動物の生殖(クラゲ、サナダムシ)

第21回 同(肝蛭、肝臓ジストマ、ミミズ、ヒル、回虫)

第22回 同(十二指腸虫、蟯虫、ウニ・ヒトデ、タコ・イカ・ハマグリ・アサリ・サザエ・ホラガイ)

…と、生殖作用に多くの時間をかけて、1年間の授業を締めくくっています。

★

次回以降、ノートの中身を見ながら、当時の生物学の授業を振り返ってみようと思いますが、ここで次の疑問に答えておきます。

そもそもこのノートはどのように作成されたのか?

このノートには丁寧な彩色図がたくさん入っており、いろいろな図版の切り抜きも貼り込んであります。授業を聴きながら、そんな作業をする余裕があったはずはないし、「今日は○○について習った」という書きぶりから察するに、これは講義の最中に筆記したのではなくて(そういう本当の意味でのノートはまた別にあったはずです)、授業後に、今日習ったことをまとめた「復習ノート」なのでしょう。(それを先生に提出して、チェックしてもらっていたわけです。たくさんある科目のひとつに過ぎない生物学でも、それだけ時間をかけて学んでいたとなると、全体としては相当な学習量ですね。)

(応用生物学の例として挙がっている金魚の品種改良)

それともう1つ気になったのが、ノートに貼られた図です。

そこには学習雑誌の付録っぽいのもありますが、どうも教科書から切り抜いたとしか思えないものもあって、教科書を切り刻むというのは、今の感覚からすると違和感を覚えますが、それを先生も咎めていないところを見ると、少なくとも川崎君の学校では、既成の教科書よりも、自分の手でまとめた講義録に重きを置いていたような気がします。

(鳩の解剖図)

(この項つづく)

生物学の授業1939(その1) ― 2022年06月17日 18時24分40秒

私が子供のころの理科室の思い出も、相当な過去に属するのですが、それよりもさらに昔、戦前の理科の授業の思い出を、鮮やかに今に伝える品が手元にあります。

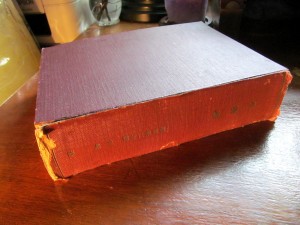

すなわち昔の理科のノートを1冊にまとめて製本したものです。

標題は「生物学」。尋常科2年級の川崎浩君の力作です。

「尋常科2年級」というのを、私は最初「尋常小学校2年生」の意味だと思いました。これは今の小学2年生と同じです。でも、7つか8つの子供が「生物学」を学ぶのはちょっと変だなあ…と思って調べたら、これは「高等学校 尋常科2年生」の意味でした。すなわち昔の旧制高校の中には、今でいう中高一貫校に当たる「7年制高等学校」という区分があって、その7年課程を年少の4年と年長の3年に分かち、前者を「尋常科」、後者を「高等科」と称したのだそうです。

昔の学制はややこしいので、ウィキペディアから説明図を借ります(クリックして拡大)。

上は1935年頃の学制で、左端に「7年制高校」が見えます。

結局、尋常科2年級とは、今の中学2年生と同じ学年に当たります。

現在、大学の講義録をとっておく人がどれぐらいいるのかはわかりませんが、昔は講義の筆録を貴重な資料として後々までとっておく、心掛けの良い人が少なからずいました。そして、そういう習慣は大学のみならず、初等・中等教育段階でもあったらしく、この川崎君のノートも、稚拙といえば稚拙ですが、1年間の立派な学習の記録として、こんなふうにきちんと製本されて、ながく手元に留め置かれたと見えます。

(Nの書き方がちょっと変。)

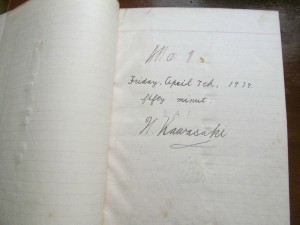

ノートは1939(昭和14)年4月7日から始まっています。

「今日は今迄使用してゐた科学入門ではなくて

生物学(Biology)についておそはることになった。

此の生物学は人及び動植物は何故生きてゐるのだらう。

又生きて行くにはどうゆう条件が必要なのだらう。

といふことをきはむる学科は既〔即〕ち生物学である。」

又生きて行くにはどうゆう条件が必要なのだらう。

といふことをきはむる学科は既〔即〕ち生物学である。」

たどたどしくも初々しい、川崎君の生物学探求の足跡を、さらにたどってみます。

(この項つづく)

銀河越年 ― 2021年12月31日 17時18分29秒

ゆく年や 尚(なお)ありありと 天の川

大晦日の深夜、冬の銀河は北西から南東にかけて、大空を貫いて流れます。

今宵も雲海の上に出れば、それがありありと眺められるでしょう。日付が替わり、年が替わろうとも、その流れは尽きることがありません。

作者は子規門の俊才で、郷里秋田で医業のかたわら、俳誌『俳星』に拠って活躍した石井露月(1873-1928)。

これを読んでただちに思い浮かぶのが、同じく子規門の高浜虚子(1874-1959)の有名な句です。

去年(こぞ)今年 貫く棒の如きもの

年の替り目にあたって、そこを貫く「変わらざるもの」を句にした点で両者は共通しています。それは時の流れのさらに向こうに潜む棒のごとき何かであり、天空の銀河によって象徴される何かです。

「天文古玩」も、その不変の何かに貫かれつつ新しい年を迎えます。

今年一年のご縁に感謝しつつ、どうぞ皆さま良いお年を。

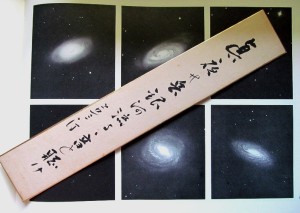

(1950年に撮影された<棒渦巻銀河> NGC1300。

『The Hubble Atlas of Galaxies』(1961)より)

フラマリオンの手紙 ― 2021年10月17日 09時24分15秒

フラマリオンの自筆書簡が手元にあります。

夜のジュヴィシーを刷り込んだ専用の便箋に――フラマリオンも、夜のジュヴィシーを愛していたのでしょう――サラサラと書かれたものです。

「過去・現在・未来にわたって最も魅力的で雄弁な大臣閣下に、

常に変わらぬ深い感謝の気持ちを。

そして未来の大統領に、常に上昇しつづける天文ホロスコープを。

カミーユ・フラマリオン

ジュヴィシー、1922年7月7日」

そして未来の大統領に、常に上昇しつづける天文ホロスコープを。

カミーユ・フラマリオン

ジュヴィシー、1922年7月7日」

この手紙を送られた「大臣閣下」というのは、フランスの政治家シャルル・リベル(Charles Reibel、1882-1966)のことで、彼は第一次大戦後、ドイツから取り戻したアルザス・ロレーヌ地方をフランスに再統合する「解放地域担当大臣」というのに就任していました。

フラマリオンとリベルの個人的関係は分かりません。文面だけ見ると何となくお追従めいた感じもしますが、多分に儀礼的な手紙だったのかもしれません。(ちなみにフラマリオンの託宣にもかかわらず、リベルが大統領になることはありませんでした。)

内容はともかくとして、ここで重要なのは、フラマリオンその人がこの紙片を手に取り、自らペンを走らせたという事実です。

私はもちろんフラマリオンに会ったこともなければ、ジュヴィシーに足を踏み入れたこともないのですが、この手紙はかつて間違いなくジュヴィシーでしたためられたものであり、それはおそらく昨日の書斎においてでしょう。

それを思うと、私はフラマリオンが「今、書きかけの手紙を書いてしまうから、一寸待っていてくれ給え」とか何とか言うのを聞きながら、昨日の書斎に座っていたことがあるような気がしてくるのです。

実際、この紙片を構成する植物繊維の隙間には、あの書斎を満たしていた空気分子が今もいくつか残っているんじゃないか…そんなことも考えます。

峰雲照らす天の川 ― 2021年08月08日 09時25分03秒

残暑お見舞い申し上げます。

暦の上では秋とはいえ、なかなかどうして…みたいなことを毎年口にしますが、今年もその例に漏れず、酷暑が続いています。

さて、しばらくブログの更新が止まっていました。

それは直前の4月17日付の記事で書いたように、いろいろよんどころない事情があったせいですが、身辺に濃くただよっていた霧もようやく晴れました。止まない雨はないものです。そんなわけで、記事を少しずつ再開します。

★

今日は気分を替えて、壁に掛かっている短冊を取り替えました。

草山に 峰雲照らす 天の川 亜浪

作者の臼田亜浪(うすだ あろう、1879-1951)は最初虚子門、後に袂を分かって独自の道を歩んだ人。

平明な読みぶりですが、とても鮮明な印象をもたらす句です。

まず眼前の草山、その上に浮かぶ入道雲、さらにその上を悠々と流れる天の川…。視線が地上から空へ、さらに宇宙へと伸びあがるにつれて、こちらの身体までもフワリと宙に浮くような感じがします。季語は「天の川」で秋。ただし「峰雲」は別に夏の季語ともなっており、昼間は夏の盛り、日が暮れると秋を感じる、ちょうど今時分の季節を詠んだものでしょう。

個人的には、この句を読んで「銀河鉄道の夜」の以下のシーンも思い浮かべました。

そのまっ黒な、松や楢の林を越こえると、俄にがらんと空がひらけて、天の川がしらしらと南から北へ亘(わた)っているのが見え、また頂の、天気輪の柱も見わけられたのでした。つりがねそうか野ぎくかの花が、そこらいちめんに、夢の中からでも薫だしたというように咲き、鳥が一疋、丘の上を鳴き続けながら通って行きました。

ジョバンニは、頂の天気輪の柱の下に来て、どかどかするからだを、つめたい草に投げました。 (第五章 天気輪の柱)

ジョバンニは、頂の天気輪の柱の下に来て、どかどかするからだを、つめたい草に投げました。 (第五章 天気輪の柱)

ジョバンニが、親友カムパネルラと心の隙間を感じて、ひとり町はずれの丘に上り、空を見上げる場面です。そのときの彼の心象と、この亜浪の句を、私はつい重ねたくなります。そしてジョバンニの身と心は、このあと文字通りフワリと浮かんで、幻影の銀河鉄道に乗り込むことになります。

庚申信仰 ― 2020年09月21日 07時16分17秒

(今日は2連投です。前の記事のつづき)

その干支のひとつに「庚申(こうしん/かのえさる)」があります。

西暦でいうと、直近は1980年で、次は2040年。

ただし、干支というのは「年」を指すだけでなく、「日」を指すのにも使います。だから旧暦を載せたカレンダーを見ると、今日、9月21日は「丁卯」で、明日は「戊申」、あさっては「己巳」だ…というようなことが書かれています。

そういうわけで、庚申の日も60日にいっぺん回ってきます。近いところだと先週の月曜、9月14日が庚申の日でした。次は11月13日です。庚申塚とか、庚申講とか、いわゆる「庚申信仰」というのは、この庚申の日に関わるものです。

★

庚申信仰について、ウィキペディアばかりでは味気ないので、紙の本から引用します。

「〔…〕庚申(かのえさる)にあたる日には、特殊な禁忌や行事が伝えられている。とくに庚申の日に、眠らないで夜をあかすという習俗は、もともと道教の説からおこったものである。人の体に潜む三尸(さんし)という虫が、庚申の日ごとに天にのぼり、その人の罪を天帝に告げるという。そこで、その夜には、守庚申といって、眠らないで身を慎むのである。

〔…〕庚申待ちの礼拝の対象は、一般に庚申様と呼ばれている。しかし、もともと庚申の夜には、特定の神仏を拝んだわけではなかった。初期の庚申塔には、山王二十一社や阿弥陀三尊などがあらわれ、江戸時代になって、青面金剛(しょうめんこんごう)が有力になってくる。さらに神道家の説によって、庚申が猿田彦に付会され、道祖神の信仰にも接近した。

〔…〕庚申信仰の中核となるのは、それらの礼拝の対象とかかわりなく、夜こもりの慎みであったと考えられる。そのような夜こもりは、日待ちや月待ちと共通する地盤でおこなわれていたといえよう。」 (大間知篤三・他(編)、『民俗の事典』、岩崎美術社、1972)

〔…〕庚申待ちの礼拝の対象は、一般に庚申様と呼ばれている。しかし、もともと庚申の夜には、特定の神仏を拝んだわけではなかった。初期の庚申塔には、山王二十一社や阿弥陀三尊などがあらわれ、江戸時代になって、青面金剛(しょうめんこんごう)が有力になってくる。さらに神道家の説によって、庚申が猿田彦に付会され、道祖神の信仰にも接近した。

〔…〕庚申信仰の中核となるのは、それらの礼拝の対象とかかわりなく、夜こもりの慎みであったと考えられる。そのような夜こもりは、日待ちや月待ちと共通する地盤でおこなわれていたといえよう。」 (大間知篤三・他(編)、『民俗の事典』、岩崎美術社、1972)

★

引用文中に出てくる「青面金剛」の像を描いた掛け軸が手元にあります。(元は文字通り掛け軸でしたが、表装が傷んでいたので、切断して額に入れました。)

憤怒相の青面金剛を中心に、日月、二童子、三猿、それに二鶏を配置しています。

庚申の晩は、これを座敷に掛けて、近隣の者がその前で夜通し過ごしたのでしょう。といって、別に難行苦行というわけではなくて、ちょっとしたご馳走を前に、四方山の噂をしたり、村政に関わる意見を交わしたり、村人にとっては楽しみ半分の行事だったと思います。

線は木版墨摺り、それを手彩色で仕上げた量産型で、おそらく江戸後期のもの。

改めて庚申信仰を振り返ってみると、

○それが暦のシステムと結びついた行事であること、

○道教的宇宙観をベースに、人間と天界の交流を背景にしていること、

○日待ち・月待ちの習俗と混交して、日月信仰と一体化していること、

○夜を徹して営まれる祭りであること

…等々の点から、これを天文民俗に位置づけることは十分可能です。まあ、この品を「天文アンティーク」と呼べるかどうかは微妙ですが、このブログで紹介する意味は、十分にあります。

★

ところで、手元の品を見て、ひとつ面白いことに気づきました。

この掛け軸は、絵そのもの(いわゆる本紙)は、割と保存状態が良かったのですが、一か所だけ、三猿の部分が著しく傷んでいます。特に「言わざる」の口、「聞かざる」の耳、そして「見ざる」に至っては顔全体が激しく摩耗しています。

おそらくこれを飾った村では、見てはいけないものを見た人、聞いてはいけないことを聞いた人、言ってはいけないことを言った人は、庚申の晩に、対応する三猿の顔を撫でて、己の非を悔いる風習があったのではないでしょうか。そうした例はすでに報告されているかもしれませんが、私は未見なので、ここに記しておきます。

(上の想像が当たっているなら、その摩耗の程度は、当時の「三悪」の相対頻度を示すことになります。昔は見ちゃいけないものが、やたら多かったのでしょう。)

夏の果ての雲の色 ― 2020年08月31日 07時00分05秒

秋は空から下りてくる―。

以前ブログの中で呟いた言葉ですが、これは我ながら名言。暑さに汗をぬぐいながらも、ふと細かい鱗雲や、刷毛ではいたような筋雲が、高い空に浮かんでいるのを見ると、「ああ秋も近いな」としみじみ思います。山里だと、赤とんぼが山から下りてきたり、山のいただきから木の葉が色づいたりするので秋を感じるのでしょうが、都会でも雲の景色は自然の理をあらわして、いたって正直なものです。

★

ですから、「晩夏雲(ばんかのくも)」と題された次の歌を知ったときは、大いにうれしかったし、その透徹した観察眼にシンパシーを感じました。

白雲のみねのけしきはかはりける

そらより夏はくれんとすらむ

そらより夏はくれんとすらむ

目に焼き付くような純白の入道雲に、いつか秋色がまじり、地上に先駆けて、まず空の彼方から夏は暮れようとしている…。鮮明な印象を伴う歌です。

この歌を詠み、短冊に筆をふるったのは、黒田清綱(1830-1917)。

いわゆる維新の功臣の一人で、薩摩出身の官僚として、最後は枢密顧問官をつとめた人。その一方で和歌をよくし、歌人としても一家を成しました。画家の黒田清輝はその養嗣子です。

私は元薩摩藩士と聞くと、つい豪傑肌の人を想像してしまうので、こういうこまやかな歌の存在を知って、意外に思うと同時に、己の不明を大いに恥じました。

★

今日で8月も終わり。いよいよ本物の秋がやってきます。

【9月1日付記】

上の短冊の読み方について。上の読みは、売り主である古本屋さんが教えてくれたものですが、私には「峰のけしきは」の「は」の字が読み取れません(作者が書き洩らしたか?まあ、そういうことも無くはないでしょう)。そして「かはりける」の結びが正しければ、「峰のけしきぞ」とでもすべきところですが、決め手に欠けるので、ここでは疑問を記すにとどめます。

食えぬ男、ナスミス ― 2019年07月14日 11時02分18秒

ジェームズ・ナスミスの話題を続けます。

(James Nasmyth (1808-1890)、出典:Wikipedia)

彼はスコットランド出身の鉄工業者で、自ら技術者・発明家としても活躍し、たぶん蒸気ハンマーを発明したことで、最もよく知られているでしょう。その富の源泉も、蒸気ハンマーでした。

その天文学とのかかわりは子供時代からで、画家である父親の望遠鏡で、月や惑星を眺めることを楽しみ、すでに10代の頃には、自ら反射望遠鏡用の金属鏡づくりに手を染めていたと言います。彼の天文活動は、富裕な工場経営者になってからも一貫して続き、ウィリアム・ラッセルや、アイルランドのロス伯といった、当時の錚々たる天文家と交流し、専門誌に論文を発表しました。

ナスミスをはじめ、彼らはいずれもアマチュアの立場ながら、プロ以上に巨大な望遠鏡を所有し、多くの成果を挙げた、いわゆる「グランドアマチュア」で、アラン・チャップマン氏の『ビクトリア時代のアマチュア天文家』(産業図書、2006)は、「巨大反射望遠鏡の同志たち」という章(第6章)で、彼らの活躍を詳述しています。

★

ところで、『ビクトリア時代のアマチュア天文家』は、巻末の註の中で、ナスミスの横顔を以下のように伝えています(邦訳341ページ、改行は引用者)。

--------------------------------------------------------------

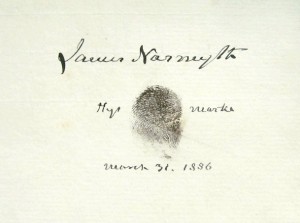

Nasmyth の Autobiography (文献53) 444頁は,しばしば友人に宛てた手紙に見られるように、版に彫られた「ジェームズ・ナスミス本人印 [拇印] (James Nasmyth Hys [thumbprint] Marke)」で終わっている。

Nasmyth の 余暇活動の範囲は、少なくとも1人の妾宅を構えることにまで及んでいた。相手の Flossie (Russell?) との間には一人娘の Minnie を1859年にもうけている。

Nasmyth の 余暇活動の範囲は、少なくとも1人の妾宅を構えることにまで及んでいた。相手の Flossie (Russell?) との間には一人娘の Minnie を1859年にもうけている。

彼が Flossie そして後に Minnie に宛てた手紙には、彼の名前がサインされることは決してなかったが、決まってジョークやからかいの文句、スケッチ、そして「本人印」等で満ちていた。Nasmyth の非常に癖のある筆跡とジョークから、それらの手紙は紛れもなく彼のものだと分かる。彼が Flossie に宛てた,通常は日付のない手紙には、時折「ではこれにて。食えぬ男より。本人*印(Yours Ever affectionately The Old File [or Hold File] hys * marke)」とサインされていた。

Minnie は Nasmyth から年利3%という1,000ポンドのコンソル債を遺贈されたが、後に不誠実な弁護士が彼女からその金を騙し取った。彼女は1940年に没した。

Minnie は Nasmyth から年利3%という1,000ポンドのコンソル債を遺贈されたが、後に不誠実な弁護士が彼女からその金を騙し取った。彼女は1940年に没した。

私は Minnie Abbott 夫人の曾孫であるエセックスの C.J.R. Abbott 氏に感謝している。彼はまことに親切にも、手書きの書簡類のコピーと写真を1997年4月に送ってくれた。実際、これらの手紙は M.N.R.A.S. 〔引用者注:Monthly Notices of the Royal Astronomical Society〕には決して現れることのないグランドアマチュア社会の一面を明らかにしてくれるものである。

--------------------------------------------------------------

ナスミスは発明家であると同時に、なかなか「発展家」でもあったのですね。

まあ、それはともかくとして、文中に出てくる「本人印」というのが、読んでいてどうしても分かりませんでした。

しかし、謎は解けるときには解けるものです。

その後、現物を見て、ようやく疑問は氷解しました。

下に見える紙片は、業者が同封してくれた説明書きです。

記録をたどると、私はこれを2010年に45ポンド出して買ったことになっていて、我ながらなかなか執念深いです。

「本人印」の拡大。

どう見ても本物の拇印にしか見えませんが、正体は精巧に型取りして作ったスタンプです。宛先は不明ですが、日付は1886年3月31日で、ナスミス最晩年のもの。

紙片の下の「Engineer」の文字も同筆で、ナスミスが自分で書いたのでしょう。

ビックリマークを3つも重ねているのは、「どうだい、こう見えても技術者なんだぜ!!!」と、おどけて見せてるんじゃないでしょうか。80歳近くになっても、まったく食えぬ男です。

★

まことに人間臭い話であり、人間臭い品ですが、天文趣味の歴史は畢竟、人間の歴史です。

銀河流るる音を聴け ― 2019年07月08日 05時33分48秒

真夜の岳 銀河流るる 音を聴け 蓼汀

作者の福田蓼汀(ふくだりょうてい、1905-1988)は虚子門の俳人。

俳誌「山火」を主宰。登山家としても知られ、「山岳俳句」の第一人者だった…というのはネットで見知ったことで、私は蓼汀その人について、それ以上のことを知らないのですが、それにしてもこの句は、まさに銀河絶唱といって良いのではないでしょうか。

高山の頂近くに身を置き、深夜、頭上を真一文字に奔る銀河を見上げたときの心持を想像すると、私の耳にもその滔々たる音が聞こえてくるようです。

★

こういう句をあまり人事に引き付けて考えるのは良くないかもしれませんが、蓼汀は64歳で次男を山岳事故で喪い、その悲しみを連作俳句に詠み込んだというエピソードを知ると、「天の川は死者が往還する道」ということが思い出され、句にいっそう蕭条たる陰影が添う気がします。

この句がもっと若年の作としても、晩年に自作を読み返したとき、彼の心には複雑に去来するものがあったんじゃないでしょうか。(蓼汀には、次男追悼の句として、同じく「真夜の岳(まよのたけ)」を詠み込んだ、「稲妻の 斬りさいなめる 真夜の岳」という烈しい慟哭の句もあります。)

最近のコメント