洋墨に浮かぶムーン・フェイズ ― 2017年08月25日 10時32分45秒

この一週間は、いろいろ波があって、記事が書けませんでした。

そして今日はようやく遅めの夏休みです。

そんなバタバタの中、ゆうべは日没がずいぶん早くなったことに気付きました。

あとひと月もしないうちに秋分ですから、それも当然です。今年の夏も永遠に過ぎ去りつつあるなあ…と、今ツクツクボウシの声を聞きながら思います。

★

さて、土星堂活版舎が最近仕入れた中で、出色の品がこれ。

月の満ち欠けを彫った印刷ブロックのセットです。

各ブロックの版面サイズは21×34mmですから、小さな消しゴムぐらいの大きさ。

この品を最初写真で見たとき、鋳造した金属板を板に貼り付けてあるのかと思いましたが、それは面取りした辺縁部に光が反射してそう見えただけで、実際には「一木造り」でした。

(版面に浮かんだ木目と陽刻された満月)

つまり、これは金属版ではなく、木口(こぐち)木版で作られた印刷ブロックです。

版画技法としての木口木版は、もちろん今でもありますが、それが商業印刷に使われたのは、せいぜい1930年代までらしいので、この月たちもそれ以前のものでしょう。

自信に満ちた新月。

そして、不安気な三日月と、悲嘆に暮れる有明月(注)。

★

この文句なしにタルホチックな品、秋の夜長と共に活躍の機会が増えるといいのですが、今や土星堂の経営状態は、上の有明月のような感じなので、油断はできません。

【注】 本当は「ファースト・クウォーター」は上弦の月、「ラスト・クウォーター」は下弦の月で、それぞれ半月の姿ですから、この絵柄はちょっとおかしいのですが、ここでは絵柄の妙に免じて、三日月・有明月ということにしておきます。

惑星X、迫る ― 2017年08月18日 22時51分25秒

土星堂の営業成績挽回も重要な問題ですが、天文古玩的には、下の品にいっそう興味を覚えます。

長さ12cm、つまりちょうどガラケーぐらいの板に、金属板を留めた印刷ブロック。

側面から見ると、エッチングを施した薄い銅板が、アンチモニーの厚板に圧着されているのが分かります。

で、肝心の絵柄なんですが、この金属板は縦長の台形をしていて、上から下へと徐々に絵柄が大きくなっています。

てっぺんにある最も小さな図と「18」の文字。

次いで「28」となり…

さらに「36」を経て…

最後の「42」に至ります。

いずれも、円の内部にモヤモヤした模様が描かれ、これが球体の表面であることを窺わせます。

★

果たしてこれは何なのか?

私の目には、いかにも時間経過に伴う惑星の見え方の変化を示した図に見えます。

でも、もしこれが火星なら、大陸や極冠がもっと明瞭に画かれても良いはずです(時代によっては、さらに運河のネットワークが刻まれて然るべきところ)。

このモヤモヤした取り留めのない感じは、むしろ金星に近い印象ですが、金星のような内惑星だったら、見かけの大きさの変化とともに、月のような満ち欠けが伴うはずです。

それなら、いっそ天王星や海王星なのか?

そもそも、各数字の意味は何か?日数か、年数か、それとも別の何かか?

――すべては謎に包まれています。

ここはいっそ、「かつて地球に急接近した、惑星Xのスケッチ」ということにしておきましょう。

★

今後の手がかりとして、<ネガポジ反転 & 左右反転>の画像も、ついでに掲げておきます。

答がお分かりの方、ご教示どうぞよろしくお願いします。

土星堂だより ― 2017年08月17日 21時25分45秒

鳴り物入りでスタートした土星堂活版舎ですが、ご多分に漏れず、昨今の出版不況で、経営難にあえいでいます。しかも、会社の印刷技術がちっとも向上しないせいで、かしわばやし方面からも注文がさっぱり入りません。

それでも、時には新たに印刷ブロックを買い足して、顧客のニーズに応えようと努力はしているのです。

最近も、紙面を華やかに彩る銀河の飾罫を導入しました。

(何となく星条旗っぽいのは、アメリカで使われていたせいかも。)

これさえあれば、美しい星の詞がいっそう美しくなること疑いなしです。

それなのに、なぜ?…と、活版舎のあるじは、今日も窓から首を伸ばして、お客が来るのを日がな待っているのです。

★

今回使用したインクは、星の詞に最適の(株)ツキネコ製 「ミッドナイト・ブルー」。

墨染の雪 ― 2017年02月11日 15時36分38秒

天文古書に時は流れる(3)…天体写真と宇宙のイメージ ― 2016年09月18日 15時14分00秒

何だか、ひさしぶりの休みのような気がします。

記事の方も、こう間延びすると何を書こうとしていたのか忘れてしまいがちです。

予定では、印刷技術の面から、1883年版に続いて、1900年版と1923年版の特徴を挙げようと思ったのですが、あまり上手く書けそうにないので、要点だけメモ書きしておきます。

予定では、印刷技術の面から、1883年版に続いて、1900年版と1923年版の特徴を挙げようと思ったのですが、あまり上手く書けそうにないので、要点だけメモ書きしておきます。

★

1883年版には石版の月写真が登場しました(前回の記事参照)。

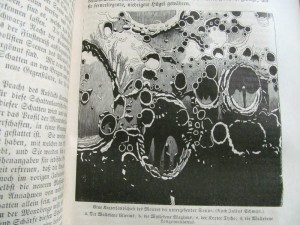

それに続く印刷技術の大きな変革がハーフトーン(網点)の出現です。1900年版に載っている、この↑月面写真もハーフトーン印刷ですが、これによって天文古書は、我々が見慣れた表情にぐっと近づいてきます。

それに続く印刷技術の大きな変革がハーフトーン(網点)の出現です。1900年版に載っている、この↑月面写真もハーフトーン印刷ですが、これによって天文古書は、我々が見慣れた表情にぐっと近づいてきます。

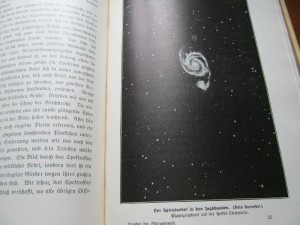

そして、1923年版↑となれば、天体写真の技術も大いに進歩し、星団や星雲など被写体にも事欠かず、印刷メディアを通して、宇宙の名所は多くの人にとって身近な存在になる…という変化をたどります。

このような天体写真の一般化と、印刷による複製技術の進歩は、我々の「宇宙」イメージを前代とは大いに異なるものとし、『銀河鉄道の夜』に出てくる次の一節も、そうした背景の中で生まれたのだ…ということは、以前も書きました。

「けれどもいつかジョバンニの眼のなかには涙がいっぱいになりました。そうだ僕は知っていたのだ、勿論カムパネルラも知っている、それはいつかカムパネルラのお父さんの博士のうちでカムパネルラといっしょに読んだ雑誌のなかにあったのだ。それどこでなくカムパネルラは、その雑誌を読むと、すぐお父さんの書斎から巨きな本をもってきて、ぎんがというところをひろげ、まっ黒な頁いっぱいに白い点々のある美しい写真を二人でいつまでも見たのでした。」

このジョバンニの経験は、ある程度まで宮沢賢治(1896-1933)自身の経験でもあるのでしょう。彼が、もし「まっ黒な頁いっぱいに白い点々のある美しい」銀河の写真を、多感な時期に目にしなければ、あの作品は生まれなかったかもしれません。

★

印刷技術という点で言うと、1900年版と1923年版には同じ原版に拠った、りょうけん座の子持ち銀河(M51)の写真が、共通して載っています。

(1900年版)

(1923年版)

しかし、両者を見比べると、1900年版のホワイトノイズが乗ったような、ザラザラした灰色っぽい写真に比べて、1923年版では漆黒といってよい宇宙空間が表現されており、印刷術の進歩による表現力の向上を、そこにはっきり見て取ることができます。

(この項、竜頭蛇尾気味に一応終わり)

天文古書に時は流れる(2)…印刷技術のはなし ― 2016年09月14日 06時39分31秒

話の腰がすっかり折れましたが、ひとまず前々回のつづきです。

★

1860年、1883年、1900年、1923年。

およそ20年間隔で並んだ4冊の「同じ」本。

そこには、本づくりの基本である印刷技術において、目立った違いがあります。

およそ20年間隔で並んだ4冊の「同じ」本。

そこには、本づくりの基本である印刷技術において、目立った違いがあります。

★

1860年というと、日本はまだ江戸時代の安政7年で、桜田門外の変により、大老・井伊直弼が斃れた年…と聞くと、ずいぶん昔のような気がしますが、実際そうに違いありません。

1860年版の『星界の驚異』を開いた印象も、「古風」の一語に尽きます。

その「古風」の正体を一言で述べれば、「黒々している」ということで、まあ黒々していることにかけては、後のエディションもそうなのですが、こと1860年版に関していうと、徹頭徹尾黒いです。

その「古風」の正体を一言で述べれば、「黒々している」ということで、まあ黒々していることにかけては、後のエディションもそうなのですが、こと1860年版に関していうと、徹頭徹尾黒いです。

たとえば巻末の天球図。

(1860年版)

これを後の版と比べると、その「黒さが違う」ことの意味がお分かりいただけるでしょう。

(1923年版。この天球図は1883年版以降共通です)

そしてこの黒さは、即ち「版画の黒さ」です。

1860年版の特徴は、まだ挿絵に石版が登場していないことで、すべて金属版――銅版ないし鋼版――か、木口(こぐち)木版です。

木口木版は、金属版と違って凸版ですが(だから活字と同じページに組んで、同時に刷ることができます)、目の詰んだ堅木をビュランで彫ったその線の質感は、普通の木版(板目木版)よりも、むしろ金属版に近いものがあります。

よくインクの乗った、黒々とした月面図。

その濃淡は線の疎密で表現されており、これは「線の芸術」と呼ぶべきものです。

その濃淡は線の疎密で表現されており、これは「線の芸術」と呼ぶべきものです。

★

(1883年版表紙)

これが1883年版になるとどうか?(ついでに言えば、1883年は明治16年で、鹿鳴館がオープンした年だそうです。)

そこに登場したイノベーションが、「石版」と「写真」です。

上は、最初期の天体写真家である、イギリスのウォレン・デ・ラ・ルー(Warren De la Rue 、1815-1889)による月面写真。もっとも、デ・ラ・ルーの写真自体は、1860年の時点ですでに存在したのですが、当時はまだ写真のテクスチャーを、そのまま印刷で表現する術がありませんでした。1880年代に入ると、それが石版によって可能になったわけです。

そして、石版が本の世界にもたらした“革命”が、多色図版の大量印刷です。

それまでカラー図版といえば手彩色に頼っていた本の世界に、石版は鮮やかな「色の世界」をもたらし、その印象を一変させました。

それまでカラー図版といえば手彩色に頼っていた本の世界に、石版は鮮やかな「色の世界」をもたらし、その印象を一変させました。

1883年版の口絵。

天文台の上空をかすめる火球を、淡い青緑の色調で描いた図です。

天文台の上空をかすめる火球を、淡い青緑の色調で描いた図です。

図の右下に見えるように、この絵はフランスのギユマンの『Le Ciel(天空)』からの転載で、こういう繊細な絵柄と技法が、フランス生まれの新趣向として、当時のドイツで大いにもてはやされたのでしょう。

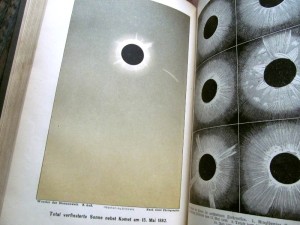

あるいは第3版が出る前年の1882年に観測された日食の図。

キャプションには「5月15日」とありますが、これは5月17日が正しく、傍らに見えるのは1882年のグレート・コメット(C/1882 R1)で、彼がまだ真の大彗星になる前の姿です。

こうした多色図版の登場が、どれほど当時の人の目を喜ばせたか、そして本の世界を一変させたかは、想像に難くありません。

ちょうど1993年と2016年の文化状況がひどく違うように、1860年と1883年の出版文化も、大いに様相を異にしていた…と言えると思います。

(この項、ふたたび間をあけてつづく)

【付記: 文中、なぜか1883年と1880年を取り違えている箇所があったので、修正しました。】

『鳥類写生図譜』の世界(4) ― 2016年04月05日 06時48分55秒

本書は、大野麥風の『大日本魚類画集』のような木版画ではなく、印刷によるものです。だから古書価もリーズナブルで、私にも買えたのです。とはいえ、その印刷の質の高さは驚くべきもので、これまで掲載した少数の図版からも、それは十分伝わると思います。

昨日登場した「案内パンフレット」には、第1~4期の「体裁」が書かれているので、それを挙げておきます。

■第1期

「小鳥二十五種、配合植物二十五種、本附図各二十五枚、全五十枚並解説、大さは縦一尺四寸五分、横一尺五分、紙は最上の画学紙、印刷は本図十三色以上二十色に及び、附図は画学紙に七色以上の精巧なオフセット刷。」

「小鳥二十五種、配合植物二十五種、本附図各二十五枚、全五十枚並解説、大さは縦一尺四寸五分、横一尺五分、紙は最上の画学紙、印刷は本図十三色以上二十色に及び、附図は画学紙に七色以上の精巧なオフセット刷。」

■第2期

「小鳥中鳥二十五種、配合植物二十五種、本附図各二十五枚、全五十枚並解説、大さは縦一尺四寸五分、横一尺五分、紙は英国製極厚アート紙、印刷は原色版五六度刷、附図は最上画学紙に九色以上の精巧なるオフセット刷。」

「小鳥中鳥二十五種、配合植物二十五種、本附図各二十五枚、全五十枚並解説、大さは縦一尺四寸五分、横一尺五分、紙は英国製極厚アート紙、印刷は原色版五六度刷、附図は最上画学紙に九色以上の精巧なるオフセット刷。」

■第3期

「中鳥大鳥二十五種、配合植物二十五種、本附図各二十五枚、全五十枚並解説、大さは縦一尺三寸二分、横一尺五寸二分、本図紙は越前手漉鳥の子透し込み文字入極厚、印刷は原色版七度刷、附図は最上画学紙に八九色以上の精巧なるオフセット刷。」

「中鳥大鳥二十五種、配合植物二十五種、本附図各二十五枚、全五十枚並解説、大さは縦一尺三寸二分、横一尺五寸二分、本図紙は越前手漉鳥の子透し込み文字入極厚、印刷は原色版七度刷、附図は最上画学紙に八九色以上の精巧なるオフセット刷。」

■第4期

「本図附図ともに縦一尺三寸二分、横一尺五寸二分 本図は越前手漉鳥の子極上極厚に原色版七度刷 附図は最上の画学紙に八九色以上のオフセット刷」

「本図附図ともに縦一尺三寸二分、横一尺五寸二分 本図は越前手漉鳥の子極上極厚に原色版七度刷 附図は最上の画学紙に八九色以上のオフセット刷」

時期によって微妙に紙質や印刷の精度が異なりますが、要はその時々で最上の選択をして印刷したということでしょう。

★

ここに出てくる「原色版」とは、デジタル大辞泉で次のように解説されています。

「黄・シアン・マゼンタの三原色インキ、またはこれに墨を加えて、原画と同じ色彩を出す網目凸版印刷。また、その印刷物。3枚または4枚の版を作り、3回または4回刷り重ねる。細密な色彩効果が得られ、美術複製に適する。」

普通なら3~4回刷りで済むところを、5回も6回も7回も重ねて刷ったというのですから、これが当時最高の印刷水準であったことは容易に想像されます。(三原色と墨版以外の版は「特色」といって、三原色の混色ではきれいに再現できない色を、別版に起こして刷り重ねるものです。七度刷りの場合、その「特色」を3枚余分に用いたことを意味します。)

★

ここで、改めて印刷の細部を見ておきます。

まず原色七度刷りの第3期に含まれるオナガの本図です(紙は「鳥の子」と称する手漉き和紙)。

拡大すると網点が見えてきますが、普通に見る分には全くそれを意識させない、美しい図版です。

これも第3期のハヤブサ。こちらは附図なので、オフセット印刷です。

同図の拡大。ハヤブサ細部の名称が目を惹きます。

これでも十分美しい図に見えますが、美術印刷としては原色版のほうが「格上」で、仔細に見比べると、附図よりも本図のほうが一段と生彩に富んでいる気がします。

これでも十分美しい図に見えますが、美術印刷としては原色版のほうが「格上」で、仔細に見比べると、附図よりも本図のほうが一段と生彩に富んでいる気がします。

こちらは五六度刷りの第2期に含まれるイソヒヨドリ(単にイソヒヨとも。周辺部をトリミング)。羽毛はもちろん、若葉の微妙な色合いも見事に再現しています。

こちらは平滑なアート紙に刷られているので、斜めから写すと、光が反射しているのが分かります。

★

こんなふうに一点一点見ていくと本当にキリがありません。

春郊は日本画家であると同時に、美校卒業後は、百貨店の宣伝部に籍を置く商業デザイナーとしても活躍した人で、そのせいか、この図譜にはデザインの巧みさを強く感じます。構図もうまいし、線もきれいだし、何より色彩に冴えがあります。

リアルな生態描写とアーティスティックな表現が融合した、精妙無比の鳥類図譜として、江湖諸賢に広くお勧めする次第です。

色絵誕生(6)…カテゴリー縦覧「印刷技術」編 ― 2015年08月03日 21時12分27秒

石版のことで補足しておくと、石版にも写真版があります。

20世紀初頭の絵葉書はそれがスタンダードで、たとえば下の絵葉書もそうです。

20世紀初頭の絵葉書はそれがスタンダードで、たとえば下の絵葉書もそうです。

被写体はマサチューセッツの名門女子大、スミス・カレッジ附属天文台。

石版の写真に手彩色したもので、1901~07年頃のものです。

石版の写真に手彩色したもので、1901~07年頃のものです。

拡大すると、ちょっとザラッとした感じはありますが、網点がまったくないのが気持ち良い。でも、これはいったいどうやって版を作ったのか?

★

これも今回初めて知ったことですが、石版の製版には「直描法」(解き墨やクレヨンなどを用いて、石版面に直接描画製版を行なうもので、一番広く用いられた方法)の他に、「転写法」というのがあり、これまた広く用いられた技法だそうです。そして、この絵葉書は、その転写法によって製版されたものなのでした。

これも前掲の『印刷製版技術講座』から引用します。

■転写法〔…〕は直接、石版石の面に脂肪墨液やクレオンを用いて描画する代りに一度転写紙面に描画して、それから石版石面に転写して所要の版面をつくる方法である。〔…〕転写を行なうには、転写紙と転写インキ、転写器械などが入用である。〔…〕

転写紙は紙面に適当な糊を塗布したものである。この糊層の表面に脂肪墨液で描画して、それを石面に伏せ、圧力を加えて石版石面に転写し、紙の裏面から水分を与えると、その水分のために紙と糊とがはがれ、糊面に描画した脂肪性の図画はみな石版石の方に移ってしまう。〔…〕石版の製版にはその目的によってそれぞれ異なった転写紙を用いるべきであるが、わが国ではコロムペーパーという転写紙を広く用いている。〔…〕このほか写真石版用の転写紙は原図を複写したネガから焼付けるために感光性転写紙などが用いられて来た。(4巻、pp.12-13)

感光性転写紙の組成はよく分かりませんが、それによって写真のネガから、石版に転写できるポジ画像を得ていたわけです。

★

さて、個人的にはあまり好ましからざる網点ですが、印刷術における大きな技術革新には違いなく、それによって大きな恩恵を被っていることも確かなので、その歴史を、長文の引用になりますが、資料として掲出しておきます。出典は、同じく『印刷製版技術講座』第1巻、pp.44-45です。(読みやすいように、適宜改行して引用。行頭1字下げは原文でも改段落している箇所)

■網版の創始者としては次の2人が一般に認められている。すなわちアメリカ人のフレデリック=ユージェン=アイヴス(Frederic Eugene Ives, 1856~1937)とドイツ人のゲオルグ=マイゼンバッハ(Georg Meisenbach, 1841~1922)である。

アイヴスは1876年ゼラチン凸凹型(gelatine relief)と石コウ型を使用する“フォト-ステレオタイプ法”(photo-stereotype process)によって、線画のネガチブから写真凸版をつくり、さらに1878年には同じく“フォト-ステレオタイプ法”を利用して、連続諧調の網版を製版する方法を発明した。“ハーフトーン”(Halftone)という名称をはじめて用い、1881年にはハーフトーン法の米国特許2種を得た。

(アイヴスとハーフトーンの記念切手、米1996)

そして1885年にはフランクリン学会(Franklin Institute)の主催でフィラデルフィアで開かれた新案品展覧会(Novelties Exhibition)に、網版の印刷物を出品すると同時に、数色刷りのクロモ石版の印刷物を3色版に複製して(単線スクリン使用)出品した。次いでその翌年(1886)かれは2枚抱き合わせの網目スクリンを紹介し、角シボリの使用を推奨した。その後レヴィー兄弟(Lovis Edward and Max Levy)の網目スクリンの完成に協力し、1888年スクリンの製作に最も大切な刻線機をレヴィー兄弟が発明したので、はじめて交差線の網目スクリンが得られるようになり、アイヴスはアメリカで最初の精巧な網版の製版印刷に成功した。

このアイヴスと呼応してドイツのミュンヘンで写真製版の仕事をはじめていたゲオルグ=マイゼンバッハは、1879年に単線スクリンを修整済みの透明ポジチブに重ねて透かし撮りを行ない。半ばでスクリン角度を変えてふたたび露光し、網ネガチブを得る方法を工夫した。しかし1881年には暗箱の撮りわくの中わくの内部に、単線スクリンを差込み露光の半ばでその角度を変えて、2度露光して網ネガチブを撮影する方法に改め、1882年に英独両国の特許を得た。

ところがかねてからマイゼンバッハの網版の研究に協力していた建築技師のシュメーデル(Ritter von Schmädel)が1884年にダイアモンド針の彫刻機を工夫し、約15cm平方のガラス板に単線スクリンを彫り、1888年になってはじめて2枚合わせの交差線スクリンが完成した。その結果、露光半ばでスクリン角度を変える必要もなくなり、露光も1回で済むことになってマイゼンバッハの網版製版法“オートティピー”(Autotypie)は全く面目を一新した。

このアイヴスと呼応してドイツのミュンヘンで写真製版の仕事をはじめていたゲオルグ=マイゼンバッハは、1879年に単線スクリンを修整済みの透明ポジチブに重ねて透かし撮りを行ない。半ばでスクリン角度を変えてふたたび露光し、網ネガチブを得る方法を工夫した。しかし1881年には暗箱の撮りわくの中わくの内部に、単線スクリンを差込み露光の半ばでその角度を変えて、2度露光して網ネガチブを撮影する方法に改め、1882年に英独両国の特許を得た。

ところがかねてからマイゼンバッハの網版の研究に協力していた建築技師のシュメーデル(Ritter von Schmädel)が1884年にダイアモンド針の彫刻機を工夫し、約15cm平方のガラス板に単線スクリンを彫り、1888年になってはじめて2枚合わせの交差線スクリンが完成した。その結果、露光半ばでスクリン角度を変える必要もなくなり、露光も1回で済むことになってマイゼンバッハの網版製版法“オートティピー”(Autotypie)は全く面目を一新した。

★

長々とした引用のわりに、今ひとつモノの方がはっきりしませんが、ともあれ1880年代は近代印刷術における大きな画期で、この時期に網版が生まれたおかげで、1890年代以降(20世紀に入ればなおさら)写真図版が書籍や雑誌に多用されるようになりました。

★

網版に次いで、もう1つおまけに3色分解カラー印刷の話。

こちらは、網版よりも一足早く、1860年代から研究が続けられてきましたが、その実用化の道筋がついたのは、やはり1880年代に入ってからのことです。(というか、3色分解法の実用化のカギは、3色の版をいかに効果的に重ね刷りするかにあり、その解答こそ網版だったので、両者の実用化には必然的な結びつきがあります。)

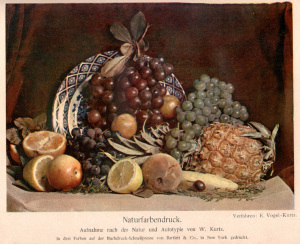

■現在行われている凸版式の三色版の三色版の印刷法を実際に完成したのは、ドイツのミュンヘンのドクトル=イー=アルバート(Dr. E. Albert)であると称せられ、かれは1883年にエオシン増感臭素銀コロディオンエマルジョンのタネ板を用いて、色分解撮影を行ない、さらにその後になって、3色の網掛けに際して各色版のスクリン角度を15度ないし30度変える方法の特許は、自分がその首位を与えられるべきだと請求した。〔…〕

アメリカに三色版法を輸入したのは、ニューヨークの写真師で後に写真製版を兼業していたウイリアム=クルツ(William Kultz)であった。かれはドイツからエルンスト=フォーゲル(Ernst Vogel, Dr H. W. Vogel の息子)をニューヨークに招聘し、二色版の製版法の実地指導を受け、“フォーゲル=クルツ式分解撮影”(Verfahren Vogel-Kultz)という肩書付で三色印刷を始め、1893年3月ボストン出版の“製版印刷雑誌”(The Engraver and Printer)の口絵として実物分解の“青果物の図”を動力仕掛けの印刷機で印刷して発表した。(1巻、pp.48-49)

アメリカに三色版法を輸入したのは、ニューヨークの写真師で後に写真製版を兼業していたウイリアム=クルツ(William Kultz)であった。かれはドイツからエルンスト=フォーゲル(Ernst Vogel, Dr H. W. Vogel の息子)をニューヨークに招聘し、二色版の製版法の実地指導を受け、“フォーゲル=クルツ式分解撮影”(Verfahren Vogel-Kultz)という肩書付で三色印刷を始め、1893年3月ボストン出版の“製版印刷雑誌”(The Engraver and Printer)の口絵として実物分解の“青果物の図”を動力仕掛けの印刷機で印刷して発表した。(1巻、pp.48-49)

ネットは便利なもので、検索すればたちどころにその「青果物の図」を見ることができます(キャプションがドイツ語なのは、この図は米国に先立ち、1893年1月、まずドイツの雑誌に発表されたからです)。

典型的な静物画の構図とモチーフ。その仰山さがむしろおかしみを生みますが、ここで押さえておきたいのは、当時はまだカラー写真がなかったので、こうした“総天然色”の画像は、印刷物の独壇場だったことです。当時の印刷人の得意を思いやるべし。

『印刷製版技術講座』には、その3色分解の製版の実際も書かれていますが、ここに載せるにはあまりにも枝葉に入った話題ですので、割愛します。

(この項、ひとまず終わり)

【付記】 あまりにも暑いので、ブログの方もちょっと夏休みをとります。

色絵誕生(5)…カテゴリー縦覧「印刷技術」編 ― 2015年08月02日 09時24分15秒

ずっと単眼鏡を覗いているので、目の調子がおかしいです。

網膜剥離になると嫌なので、この話題もそろそろ収束させます。

網膜剥離になると嫌なので、この話題もそろそろ収束させます。

読書百遍じゃありませんが、最初はさっぱり分からなかった印刷のことも、何度か本を読んでいるうちに、薄紙をはぐように、徐々に分かってきました。

★

この続き物の最初に戻って、「インゼル文庫」の図版にもう一度立ち向かいます。

最初に、私なりの結論を述べておくと、あそこで取り上げた4冊の本は、戦後に版行されたものも含め、「3色分解のプロセス平版+オフセット印刷」によって刷られたものは1冊もなく、いずれも石版によって刷られたものだと思います。

そのこと自体は、図版を拡大すれば簡単に分かります。

たとえば、上の本は1967年に出た本ですが、その複雑な色合いも、75倍のポケット顕微鏡で覗けば、たちどころに赤・青・黄―より正確にはマゼンタ・シアン・黄色―の3色のドットの集合でできていることが分かります(※)。

(※ただし、実際には墨版を加えて4色、さらに淡緋色や淡藍色を加えて、6~7版の重ね刷りとすることも多い由。)

(手元の安いスキャナでは最高1200dpiでしかスキャンできません。75倍に拡大すると、上の画像よりもさらにドットが大きく、くっきり見えます。なお、上の画像には部分的に円環模様の連なりが見えますが、これはドットが一定の条件で並んだ時、仮現的に現れるもので、実体的な模様ではありません。いわばモアレ干渉縞のようなものです)。

逆に言うと、ポケット顕微鏡で覗いても、そこに3色ドットが見えなければ、それは3色分解印刷ではないと自信を持って言うことができ(手元の本を片っ端から眺めて確認しました)、インゼル文庫の挿絵は、いずれも<非・3色分解製版>によっていることが分かります。

しかし、インゼル文庫の挿絵も、拡大するといろいろドットが見えます。

「じゃあ、あれは何なのか?」ということが問題になりますが、石版の製版方法を確認しながら、その謎を順々に見てみます。

「じゃあ、あれは何なのか?」ということが問題になりますが、石版の製版方法を確認しながら、その謎を順々に見てみます。

★

まず、第1回の最初に登場した蝶の画像。

(画像再掲)

その凄さを見るために、別の画像も見てみます。

(上の部分拡大)

当たり前の話ですが、印刷物とその刷版は同寸同大です。

つまり、この図とぴったり同じものを、その細かい毛の1本1本に至るまで、製版師(石版画家)は、手作業で版面に描き込んだわけです。おそらく拡大鏡を使い、持てる技術のすべてを傾けて制作にあたったのでしょう。

つまり、この図とぴったり同じものを、その細かい毛の1本1本に至るまで、製版師(石版画家)は、手作業で版面に描き込んだわけです。おそらく拡大鏡を使い、持てる技術のすべてを傾けて制作にあたったのでしょう。

そして色版ですが、朱色の部分を見ると分かるように、その色合いの濃淡は、細かい点の粗密によって表現されています。さらに目を凝らすと、青い模様も、黄色い羽も、その他の色も同様の表現をとっていることが分かります。これは恐らく細密な砂目石版と、手で描き込んだ点描(黙描)の併用によるものと推測します。

★

石版画の土台となる石版石は、製版に先立って、粗さの異なる金剛砂を使って表面を研磨し、さらに砥石でツルツルになるまで磨き上げてから用いるのが基本です。上の蝶の図も、シャープな画線が必要な、毛や輪郭線の部分(墨版)は、そうした石を用いていると思われます。

一方、濃淡表現が必要な色版には、目の細かい金剛砂を撒いた上から他の石版石でこすって一様な凹凸を付けた(「砂目を立てる」といいます)石版石を使います。その上から製版用のクレヨンで描画すると、筆圧に応じて濃淡のある版ができる仕組みです。

★

参考として、「印刷製版技術講座」から上記のことに関連する記述を抜き書きします。

■写真応用のH・Bプロセスが実用されるまでは、平版はすべて描き版(かきはん)によって、多色原稿を多年の修練をへた平版画家が、頭のなかで色を分解し、その原稿中に含まれている黄色なり赤色なりを石版石の面に描出して、1色ごとに描き別けて行ったものである。したがってうす黄色、中黄、濃い黄色というように段階をつけて行くから一つの原稿をまとめるためには十数色も色をかけることになる。(4巻、p.56)

■写真応用のH・Bプロセスが実用されるまでは、平版はすべて描き版(かきはん)によって、多色原稿を多年の修練をへた平版画家が、頭のなかで色を分解し、その原稿中に含まれている黄色なり赤色なりを石版石の面に描出して、1色ごとに描き別けて行ったものである。したがってうす黄色、中黄、濃い黄色というように段階をつけて行くから一つの原稿をまとめるためには十数色も色をかけることになる。(4巻、p.56)

■クレオン、鉛筆画のような濃淡のあるものを石版に製版するときには、前述のように砂目石版を使用する。このような砂目石版を製版するにはクレオンと称する脂肪性材料を使用する。クレオンの組成は、解き墨とほぼ同様である。クレオンは多量の脂肪を含有し、図画の精粗に応じて硬さの違ったものを用いる。〔…〕使用のときはその一端をけずり、クレオンの挟みにはめて石面に描画する。(4巻、p.12)

■そのほか磨き石版面に細いペンで細点を打ちながら点の大小によって濃淡を描き出したりする点ボツ、すなわち黙描製版などが高級色刷石版(これをクロモ石版という)に応用された。このように石版石の表面に細点を一つずつ打って行くことは、非常に技術を要し黙ポツの技術者となるには相当の年月を要した。(4巻、p.3)

■そのほか磨き石版面に細いペンで細点を打ちながら点の大小によって濃淡を描き出したりする点ボツ、すなわち黙描製版などが高級色刷石版(これをクロモ石版という)に応用された。このように石版石の表面に細点を一つずつ打って行くことは、非常に技術を要し黙ポツの技術者となるには相当の年月を要した。(4巻、p.3)

★

原図を与えられた製版師が、経験に基づき必要な色数を判断し、その色ごとに繊細な版をすべて手作業で作り、それらを寸分の狂いもなく重ねて刷り上げる…まったく気の遠くなるような作業です。

ともあれ最初の印象どおり、この蝶の図には、当時最高の石版技術が投入されていることは間違いなく、今ではとてもこれと同じものを作ることはできないでしょう。

★

つづいて、鉱物画を見てみます。

(画像再掲)

こちらについても、別の画像を見てみます。

(部分拡大①)

(部分拡大②)

どの図も共通して、絵にシャドーを付けて立体感を出すために、平面的な色版の上に黒い網目をかけています。さらに一番下の図(トルコ石)では、黒以外にブルーも網目で濃淡を表現しているのが分かります。

この網目は、いわゆるオフセットの網版ではないのか?

…というのが、私の中で大きな疑問でした。

…というのが、私の中で大きな疑問でした。

しかし、これも石版の技法の一種で、この網目は今でいう「スクリーントーン」のようなフィルムを手貼りしたものです。(それに対して網版は、ガラス板にダイヤモンド針で細い線を一面に刻んだ「網目スクリーン」を通して画像を撮影し、それを版面に転写することで作られます。)

これも上掲書に関連記述があったので、転記しておきます。

■石版に淡調をつくるには石版用フィルムが用いられる。

石版フィルムは、木框に張ったゼラチン透明膜(ときにはセルロイド膜)より成り、膜の表面に凸状の細い平行線、網点網目またはその他の地紋を有し、これらの表面に転写インキを着け石版石面に伏せて、フィルム網の裏面から圧力を加えて、石版に転写すると、そこに網線や網点の描出ができる。米英ではこれをベンデー製版法、ドイツではタンギール製版法と呼んでいる。(4巻、p.15)

石版フィルムは、木框に張ったゼラチン透明膜(ときにはセルロイド膜)より成り、膜の表面に凸状の細い平行線、網点網目またはその他の地紋を有し、これらの表面に転写インキを着け石版石面に伏せて、フィルム網の裏面から圧力を加えて、石版に転写すると、そこに網線や網点の描出ができる。米英ではこれをベンデー製版法、ドイツではタンギール製版法と呼んでいる。(4巻、p.15)

こうした技法がなぜ生まれたかといえば、蝶の図のような工芸的製版は、やはり時間的にも、経済的にも大変だったからです。

■このように石版石の表面に細点を一つずつ打って行くことは、非常に技術を要し黙ポツの技術者となるには相当の年月を要した。そこで一般の商業印刷用として黙描製版をもっと能率的にやるために、フィルム製版(別名ベンディフィルム製版)が行われるようになった。(4巻、p.3)

しかし、能率とともに失われるものもあることは、蝶と鉱物の図を比べれば、自ずと明らかで、繊細さという点で両者の懸隔は大きいです。

以下、具体的な作業についても抜書きしておきます。

■フィルムを用いて必要な部分に網線や網点をつくり出すとき不用の部分はあらかじめアラビアゴム液をぬっておおっておく。

フィルム製版をするには、フィルムの取付け枠装置や、フィルムの裏面から圧力を加えて転写するためのメノウ製スタンプ、小型ゴムローラーなどがあり、また網点のフィルムの場合には裏から加える圧力の大小によって網点の大小を作り出すことができる。(4巻、pp.15-16)

フィルム製版をするには、フィルムの取付け枠装置や、フィルムの裏面から圧力を加えて転写するためのメノウ製スタンプ、小型ゴムローラーなどがあり、また網点のフィルムの場合には裏から加える圧力の大小によって網点の大小を作り出すことができる。(4巻、pp.15-16)

★

ここまで見てくれば、鳥の巣の図の正体も明瞭です。

(画像再掲)

この卵と巣の部分も、要は描き版とフィルム製版の併用であり、オリーブ色と浅葱色の部分を見ると、フィルムの網点を手描きの点描によって補っていることも分かります。

★

問題はキノコの図です。

(画像再掲)

ここに見える円環状の模様は、明らかに鉱物や鳥の図とは異質に感じられ、そこに写真製版が応用されているのではないか…と最初は思いました。

しかし、75倍に拡大して観察すると、この円環模様も細かいドットの配列が生み出した仮現的なものに過ぎないことが分かります。要は使われている網点が小さく、密なために、鉱物や鳥の図とは、一見違った印象を生んでいるのでした。

ちなみに鳥の図でも、鳥の赤茶の羽の部分には、円環状のパターンが浮かんでいるのが分かります。

(画像再掲)

(部分拡大)

参考に別のキノコの図も見てみます。

(部分拡大)

褐色のキノコの傘も、緑の草も、ドットの隙間にも色が差されているのが見てとれます。この図が、平面的な色版と網目版の重ね刷りである証拠です。

また輪郭線の部分はドットではなく、連続線で描かれています。

そして、この図はあらゆる色が単色で表現されており(使う色の数だけ版を用意したわけです)、全体が三原色のドットに還元されるプロセス平版とは、根本的に違うものであることが明らかです。

以上のような特徴は、(網点の細かさを除き)すべて鉱物や鳥の図と共通するものですから、やはりこれも石版に分類できるのでしょう。(ひょっとしたら、版面は石版ではなく、金属版かもしれませんが、いずれにしても旧来の平版技法に拠っていることは確かです)。

(次回、網版と三原色分解の歴史的なことをメモ書きして、この項完結の予定)

色絵誕生(4)…カテゴリー縦覧「印刷技術」編 ― 2015年07月30日 20時41分17秒

(今日も字ばかりです。)

石版術が19世紀の始まりと共に誕生したことを先に書きました。

では終焉はいつか? 石版はいつまで使われたのか?

では終焉はいつか? 石版はいつまで使われたのか?

前述のとおり、今回の記事を書くにあたって、昭和30年代後半(=1960年代前半)に出た『印刷製版技術講座』(全4巻、共立出版)という本を紐解いているんですが、その第4巻に、次のようなデータが載っています(p.18)。

日本全国刷業態調査によると目下36,000台の印刷機械のうち、平版に属するものは6,623台でそのうちの940台(約14.2%)が石版手引印刷機械で、動力による石版機械は904台(13.6%)であるそうである。全体的に見ると石版の手刷を見逃すことができない状態にある。

うーむ、私がハイハイをしていた頃は、石版が、しかも手刷りの機械が現役だったとは…。石版にノスタルジーを感じるのは、そんなところにも原因があるんでしょうかね。

はっきりした終焉の線引きはできませんが、石版が予想以上に長く使われたことは確かなようです。

はっきりした終焉の線引きはできませんが、石版が予想以上に長く使われたことは確かなようです。

★

対する金属平版の歴史はどうか?

こちらもその歴史はなかなか長くて、19世紀後半には既に実用化されていました。

こちらもその歴史はなかなか長くて、19世紀後半には既に実用化されていました。

亜鉛のような金属板を刷版に使えば、輪転機に掛けることが可能となり印刷速度が上昇するので、次第に金属平版に転向する傾きを生じ、1886年には英国エディンバラのラッジマン=ジョンストン(Ruddiman Johston)が亜鉛平版輪転機を試作した〔…〕

また石版印刷は明治7~8年(1874~75)ごろからわが国で実用化され、明治23年(1890)にはドイツ留学から帰朝した多湖実敏によって亜鉛平版の製版印刷法が紹介された。その後明治32年(1899)京都の紙巻煙草製造村井兄弟商会の経営者村井吉兵衛が、アメリカ視察旅行の結果、アルミ平版輪転機1台を購入し、京都二条に新築の村井兄弟商会専属中西虎之助の工場に据付けた。これがわが国において金属平版の工業化される糸口になった。 (上掲書第1巻、p.39)

また石版印刷は明治7~8年(1874~75)ごろからわが国で実用化され、明治23年(1890)にはドイツ留学から帰朝した多湖実敏によって亜鉛平版の製版印刷法が紹介された。その後明治32年(1899)京都の紙巻煙草製造村井兄弟商会の経営者村井吉兵衛が、アメリカ視察旅行の結果、アルミ平版輪転機1台を購入し、京都二条に新築の村井兄弟商会専属中西虎之助の工場に据付けた。これがわが国において金属平版の工業化される糸口になった。 (上掲書第1巻、p.39)

日本への金属平版導入の入口がタバコ製造業だったのは、商品ステッカーなど、とにかく大量に刷る必要のあるものは、金属版に限ったからです。逆にいうと、現在「クロモ=多色石版」として流通している商品パッケージや、おまけカードなど、エフェメラルな紙モノの内には、実際には金属平版によって刷られたものが混じっていると予想します。

★

上の引用文に登場する中西虎之助(1866-1940)という人は、至極進取の気性に富んだ人で、金属平版の導入に続けて、間をおかずに最新のオフセット印刷(こちらはアメリカのリューベルという人が、1904年に発明しました)の導入も図っています。

わが国で早くからオフセット印刷に注目していた中西虎之助は、市田幸四郎の参加を得て、大正3年(1914)3月東京神田鎌倉河岸にオフセット印刷合名会社を創立、同年(1914)7月米国ハアリス社製四六半裁版自動オフセット印刷機1台を据付け、日本最初のオフセット印刷を開始した。 (上掲書第1巻、p.50)

オフセット印刷は、同時期に誕生した、写真術を応用した3色分解による多色印刷法(プロセス平版)とペアで普及し、それと一体不可分の存在でした。

私がオフセット印刷を悪しざまに言いがちなのは、この3色分解法に良くない印象を持っているからですが、後で述べるように、3色分解法自体は石版でも試みられていたので、この辺は慎重な物言いが必要です。

★

以上のように、技術の進化としては、確かに「石版→金属平版→オフセット」という流れになるのですが、実際には三者併存の期間が長いので、「石版刷りがオフセットの印刷物より常に古いとは限らない」のもまた事実です。この辺が、印刷物の時代判別の難しさです。

(この項つづく)

最近のコメント