「天文古玩」の裏ブログとは? ― 2010年11月27日 20時57分17秒

アストロラーベ・カードの話の途中ですが、日ごろ思うことを少々。

この「天文古玩」の裏ブログともいうべきものが、当サイトのコメント欄で、実は記事本編よりも質・量ともに充実してるんじゃないか…と感じることがよくあります。

最近の足穂と月ロケットの話題(http://mononoke.asablo.jp/blog/2010/11/19/5521069)なんかは、ひとえに常連コメンテーターであるS.U氏の熱意によって可能となったもので、なんでまた古星図の話題からそこまで発展していったのか、改めて読み返すと可笑しくもあり、不思議でもありますが、拙ブログにおけるコメント欄の性格がよく出ています。

S.U氏に限らず、コメント欄というのはどなたか相手がいなければ成り立たないわけですから、重量級の話題からライトなつぶやきまで、何なりと、いつでも気軽にお寄せ下さい(もちろんスパムは例外です)。そこからまた新たな記事が生まれることも多いので、拙ブログ延命のためにも、どちら様も是非よろしくお願いします。

とはいえ、ブログのコメントというのは、常連の方がいて流れができている(ように見える)と、なんだか発言しにくいと感じる方もいらっしゃると思います。しかし、少なくとも拙ブログに関しては、そうした気遣いは全く無用ですし、むしろ流れを擾乱するようなコメントの方が活気づいて良いので、この点もよろしくお願いいたします。

この「天文古玩」の裏ブログともいうべきものが、当サイトのコメント欄で、実は記事本編よりも質・量ともに充実してるんじゃないか…と感じることがよくあります。

最近の足穂と月ロケットの話題(http://mononoke.asablo.jp/blog/2010/11/19/5521069)なんかは、ひとえに常連コメンテーターであるS.U氏の熱意によって可能となったもので、なんでまた古星図の話題からそこまで発展していったのか、改めて読み返すと可笑しくもあり、不思議でもありますが、拙ブログにおけるコメント欄の性格がよく出ています。

S.U氏に限らず、コメント欄というのはどなたか相手がいなければ成り立たないわけですから、重量級の話題からライトなつぶやきまで、何なりと、いつでも気軽にお寄せ下さい(もちろんスパムは例外です)。そこからまた新たな記事が生まれることも多いので、拙ブログ延命のためにも、どちら様も是非よろしくお願いします。

とはいえ、ブログのコメントというのは、常連の方がいて流れができている(ように見える)と、なんだか発言しにくいと感じる方もいらっしゃると思います。しかし、少なくとも拙ブログに関しては、そうした気遣いは全く無用ですし、むしろ流れを擾乱するようなコメントの方が活気づいて良いので、この点もよろしくお願いいたします。

ペーパー・アストロラーベ(2) ― 2010年11月28日 17時24分16秒

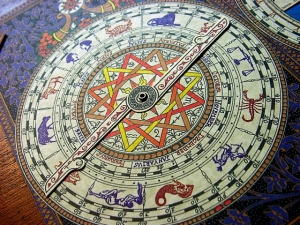

ここで一口に「アストロラーベ・カード」と呼びましたが、実際にはアストロラーベ、ノクターナル(星時計;恒星の動きで夜間の時刻を知る)、日時計、月齢と干満暦、万年暦という5種の天文機器ないし測定器具をそれぞれデザインしています。

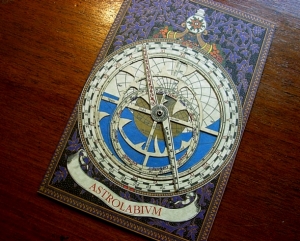

↓アストロラーベ・カード。

二つ折りのカードを開くと、実際のアストロラーベの裏表に対応して、裏面にも目盛りと指針が付いています。

紙細工ですが、ちゃんと部品が可動なところがポイント。

日時計カードは短辺で二つ折になっています。開くと紐でできたノモン(指時針)が張られ、こちらも実際に日時計として機能するようになっています。

内側は中世の写本から取ったらしい絵が、それらしい雰囲気を出しています。

でも、万年暦のカードの挿絵だと、14世紀風の絵に望遠鏡が登場していて「アレ?」と思います。どうも元絵そのままではなく、演出のために切り貼りをしているようです。

★

さて、このカード。なかなか気が利いていますが、実際どんな場面で使えばいいんでしょうね?場面と相手を選ばないと、妙な印象を与えかねませんし、まあ自分用に大事に取っておくのが正解でしょうか。

リチャード・プロクター著 『恒星アトラス』(1) ― 2010年11月29日 18時59分33秒

買ったものを漫然と積み上げて、さらに新しいものを買うという愚かしい行為はやめて、縁あって出会った物と、もっとじっくり向き合おうじゃないか…そんなことを、これまで何度か書いた気がします。でも、なかなか実現しませんでした。しかし、ようやくそれが叶うときが来たようです。

実は、なんやかんやの出費の目算が甘くて、当分(たぶん向こう半年ぐらい)は、隠忍自重する必要があることに今日気が付きました。南無三!

…まあしょうがないですね。自業自得、身から出たナントカ、こういう状態を形容する慣用句やことわざに事欠かないところを見ると、きっと古人も繰り返し痛い目を見たのでしょう。私もその仲間入りです。

さて、そんなわけで当分は堅実な記事を志そうと思います。部屋の隅、棚の奥、本棚の端っこで眠っていたモノたちに、今こそ光を当てることにしましょう。

★

↓は、本棚の一番端っこに立っていた星図。

金文字がなかなか立派ですね。高さ37センチの大判の本です。

■Proctor, Richard Anthony

A Star Atlas for Students and Observers. (4th ed.)

Longmans & Green , London, 1877

見開き星図12葉+インデックスマップ1葉

この本には恐るべき「秘密」があって、私の心を暗くしているのですが、それは後回しにして、まず外形的なところを述べておきます。

著者のリチャード・プロクター(1837-1888)は、19世紀のイギリスが誇る天文学の偉大な啓発家。同時代のロバート・ボール(1840-1913)や、フランスのカミーユ・フラマリオン(1842-1925)のいわば好敵手。

この星図帳は1870年に初版が出て、以後1914年の新訂第7版まで版を重ねました。さらに、この星図の縮刷版である『A New Star Atlas 新恒星アトラス』(初版1872年)の方は23版(1915)まで出て、両者を合わせると、その発行部数は驚くほど多かったはず。その人気は、19世紀の後半から、イギリスで趣味としての天体観測が急速に普及する過程と重なります。

中身はこんな感じで、20世紀の標準的な星図とほとんど変わりません。星座絵のないシンプルな表現で、新時代の観測マニアの机辺にふさわしい体裁です。星座の境界が曖昧な曲線になっている点が、古風といえば古風。とはいえ、別に本自体に奇異なところは何もなさそうですが、その恐るべき「秘密」とは…

(この項つづく)

※こんな調子でノンビリ書いていけば、たぶん半年ぐらい持ちこたえられるでしょう。

最近のコメント