博物蒐集夜話 ― 2024年04月21日 17時56分43秒

昨日、博物蒐集家の応接間にお邪魔し、皆さんといろいろお話をする中で、印象に残ったことがいくつかあります。

まず経済的苦境の問題。

何せ円安だし、送料は爆上がりだし、それに現地物価の高騰という三重苦、とにかく商売をするには大変な時代ですよ…という話に頷きつつ、「それに若者が貧しくなって、モノを買わない、買えないのも大きいですしね」という話にも、実感がこもっていました。身辺を見回しても、本当にその通りだなと思います。

まあ、日本でも一部の人はもうかっているのでしょう。せっせと投資に励んで株が上がってにんまりとか、円安だからこそ「濡れ手に粟」なんていう人もいるはずです。

でも、日本全体を見渡せば、聞こえてくるのは貧乏くさい話ばかりで、文化芸術や趣味嗜好の分野はいかにも旗色が悪いです。

それともう一つ、商いの視点から見た天文アンティークの難しさについて。

天文図版がひどく売れた時期というのがあったそうですが、それも一通り行き渡ってしまえば、その後はなかなか…という話と、天文アンティークは事実上「紙モノ」に集約されるので、商品構成上の難しさがあるという話。これまた体験的によく分かります。

世間には、同種のものを無限に集めつづける生来のコレクター、つまり「集めること自体が趣味」という人がいます。あるいはコレクション形成に喜びを見出すというよりも、私のように、天文学史や天文趣味史を語るための「資料」として集め続けている人間もいます。

しかしそうした例をのぞくと、美しい天文図版を何点か身近におけば、それで満足というのが、一般的な天文アンティーク好きでしょうし、天文アンティーク好きの人自体、最初から数が限られているので、無限に需要が喚起されることもないわけです。

それと、天文アンティークって、なんだかんだ言って結局紙モノばかりだよね…というのは、本当にその通りです。古風な天球儀や望遠鏡、アストロラーベや星時計など、天文アンティークの世界にも立体物はいろいろありますけれど、総じて高価だし、普通の給与生活者はそうした品に憧れつつも、指をくわえて見ているしかないのが現実でしょう。

(たまたまメーリングリストで、4月24日に開かれるボーナム社のオークション案内【LINK】が回ってきました。貴重な日時計コレクションを含む理系アンティークに焦点を当てた売り立てです。うーむ、豪奢)

(同上。ポンドとともに日本円で評価額が表示されています)

★

帰る道々考えたのですが、私の考えはやっぱりいつも同じところに戻ります。

つまり、天文アンティークにしても、それ以外の博物系アンティークにしても、その見た目だけで面白がろうとしても限界があるし、鬼面人をおどろかすような目新しさは、そう長続きはしないので、そういう楽しみ方は、どうしても先細りになってしまうだろうということです。

こうした品々は、どれだけ対象から意味を汲み出せるかが肝でしょう。

これを「蘊蓄主義」というと、なんだかつまらない感じもしますが、そういう蘊蓄があるとないとでは、面白さや味わいがずいぶん違ってくるんじゃないでしょうか。モノはそれ自体の価値を持つと同時に、その向こうに広がる世界への扉であり触媒である…という観点を見落としてはならないと思います。(昨日の会話の中にも触媒という語が出てきて、わが意を得たりとひざを打ちました。)

言うなれば、こういうのは知的遊戯です(ちょっと気取って知的営為と言ってもいいです)。モノの向こうに広がる世界にどこまで遊べるか。こちらに十分な備えと心組み、そしてイマジネーションさえあれば、その世界はいよいよ広く、いよいよ豊かに、我々を迎え入れてくれる予感がします。

まあこれは一種の理想であり、現実の私がそんな境涯にあるわけではありませんが、でもそうした境地にまで達すれば、いかに貧に苦しもうが、手元にあるのがささやかな紙モノに過ぎなかろうが、なかなかどうして心は豊かに違いありません。

★

となると、現状に閉塞感が漂うのは、そうした知的好奇心や知識欲が、社会全般でやせ細っていることの現れではないかと思うのです。そのことこそ真に憂うべきではないか…と、話が急に大きくなりますが、そんなことを考えながら宵闇の町を歩いていました。

驚異への扉を開く ― 2024年04月11日 05時36分56秒

奇想のイベント「博物蒐集家の応接間」のご案内を、主催者である antique Salon さんからいただきました。

■博物蒐集家の応接間―気配 悪戯な天使

2024年4月20日(土)~4月23日(火)

12:00~19:00(最終日は17:00まで)

会場:antique Salon

(名古屋市中区錦2-5-29 えびすビルパート1 2F)

今回はアンティークショップとして antique Salon(名古屋)、メルキュール骨董店(長野)、JOGLAR(神奈川)の皆さんが、またクリエイターとして、いしかわゆか、犬飼真弓、#ISO1638400、eerie-eery、山掛とろろ、伽十心、RISA OKADA、ひん、Arii Momoyo Pottery、川島朗の皆さんが参加されます。今回クリエイターさんの数が多いのは、名古屋を拠点に活動するクリエイター・グループ、「#casement13」とコラボされていることによるようです。

★

「博物蒐集家の応接間」は、2015年に名古屋の antique Salon さんの店舗で開催されたのが第1回で、以後は東京をはじめ、神戸や大阪の各地で開催されてきました。そして節目の第10回は、ふたたび名古屋での開催です。

思い起こすと、第1回の会場でお会いした方々の顔が懐かしく浮かんできます。

いきなり回想モードに入るのもどうかと思いますが、でも趣味の世界にあって9年という歳月は、その世界の住人を、揺りかごから冒険の旅へと駆り立て、老練な人間に鍛え上げ、静かな回想へといざなうのに十分な長さです。

博物趣味の世界にあっても同様で、老獪…とまでは言わないにしろ、あの第1回の会場に集った方たちも、それぞれに年輪を重ね、成長を遂げられ、もはや昔日の談ではないでしょう。十年一日のごとき私にしても、やっぱり変化した部分はあるはずです。

そこには良い変化もあるし、初々しさが失われたという意味で、必ずしも良いとばかりはいえない変化もあります。でも、 antique Salon さんに譲っていただいた、小さな驚異の断片を前にすれば、

「目慣れただけで汲み尽くせるようなものを、キミは驚異と呼ぼうというのかい? キミは‘驚異’を‘目新しさ’と取り違えているんじゃないのか? そもそも、キミはボクの何を知っているというのか? 」

という声がしきりに聞こえてくるのです。

そんなことを自問しながら、悪戯な天使が待つ会場を訪ねようと思います。

アストロラーベで天意を読み解く ― 2024年01月07日 09時33分15秒

昨日登場したジョヴィラーベは、これまで何度か紹介したウクライナのブセボロードさん(屋号はMasterTerebrus)の製品です。ああいう渋い品を一般向けに供給してくれるブセボロードさんのような存在は本当に貴重です。

しかし、ウクライナの状況はご承知のとおり。

いろいろな出来事が立て続けに起きる中、メディアを通じて入ってくるウクライナ関連の情報も一時より薄くなっている気がしますが、情勢は緊迫したまま推移しており、東部諸州はもちろん、首都キーウへのロケット攻撃もやんではいません。ブセボロードさんが、制作活動に専心できる世の中が一日も早く訪れてほしいと願うばかりです。

★

先日、ブセボロードさんから新年のあいさつと共に、能登半島地震へのお見舞いの言葉をいただきました。自身が大変な中、他者を気遣えることは、彼の豊かな人間性を物語るものです。

メッセージの中でブセボロードさんは、MasterTerebrusが昨年1年間に稼いだお金の大半がウクライナ軍支援のために使われたと述べています。ヘルメット、発電機、チェーンソー、ストーブ…そうした多くの備品を、各部隊に寄贈するためです。

ウクライナでは、そうしたボランタリーな支援に感謝の意を表するために、当該部隊のバッジ(徽章)を贈るというインフォーマルな習慣があるそうで、ブセボロードさんは「どうです、これはなかなか高価なコレクションなのですよ…」と書き添えて、その写真を送ってくれました(それだけの費用がかかっているという意味でしょう)。

ということは、私がMasterTerebrusの製品を購入したことは、回りまわってウクライナ軍の支援にもなったわけです。私は平生、平和主義を唱えていますが、それと同じ重みで大国の膨張主義には反対しているので、これはあえて義挙として、自ら誇りたいと思います。

MasterTerebrusは、典型的な多品種少量生産のお店なので、いちどきに注文が重なると、かえってブセボロードさんの負担が増えてしまうかもしれませんが、その点を念頭におきつつ、アストロラーベや天文機器がお好きな方は、ぜひショップ【LINK】を覗いてみてください。(ジョヴィラーベも今ちょうど一点在庫があるようです。)

【おまけ】

緑したたる美しい路地。キーウの街の何気ない日常―。

Google ストリートビューが見せてくれるその世界は、しかし2015年当時のものです。仮に多くの建物がそのままだとしても、そののんびりした空気感はとうに失われてしまったことでしょう。痛ましいというほかありませんが、前年の2014年にはロシアのクリミア併合があり、現在へと至る種は、すでにまかれていたのかもしれません。

プラネタリウム100年 ― 2023年10月08日 23時03分18秒

プラネタリウム100年を追体験するため、遅ればせながら地元の名古屋市科学館に足を運びました。

■企画展「プラネタリウム100周年」

○期間 : 2023/9/26(火)~ 2023/10/22(日) 9:30~17:00(入館16:30まで)

休館日 10/9(月・祝)を除く月曜日、10/10(火)、10/20(金)

○場所:名古屋市科学館 天文館5階「宇宙のすがた」

○公式サイト:【LINK】

同館にはいわば「常設展」として、昔の投影機の展示も以前からあるのですが、こういう機会に眺めると感慨もひとしおで、改めてすごい迫力だと感じ入りました。

(名古屋市科学館プラネタリウムの先代機、ツァイスⅣ型)

(かつて愛知県東栄町の御園天文科学センターに設置されていた金子式プラネタリウム)

天体望遠鏡と並んで、プラネタリウムは星空への憧れが凝縮された装置です。

ただし、天体望遠鏡が「野生の星たち」の生態を観察する道具であるのに対して、プラネタリウムは「飼育環境下の星たち」を学習/鑑賞するためのものという違いに加え、有り体に言えば、それは星ですらなく、単なるその似姿にすぎないんですが、人々の星ごころの発露という点では両者甲乙つけがたく、その進化の歴史は多くの人間ドラマに満ちています。

かつて幾人のプラネタリアンが、この操作盤に手を触れたことでしょう。

その解説の声に耳を傾けた人々のことを想像すると、何だか無性に愛しさが募ります。

会場には、名古屋市科学館に納入された「ツァイスⅣ型263番機」の、貴重な設計図面も展示されていました。古風な青焼きから、往時の技術者の肉声が聞こえてくるようです。

プラネタリウムの歴史を説く壁面投影のスライドショーも充実しています。

「医薬品、光学機器の興和(Kowa)が2台だけ作った伝説・幻の早すぎたプラネタリウム」、「その後、あっさり製造打ち切り」――この辺の口吻は、何となく公立科学館のお行儀の良い解説を逸脱した、純粋なプラネタリウムファンのコメントのような趣があって、好感度大。

こちらは小型ホームプラネタリウムの展示です。同じ条件で実際の投影像を比較できるのは貴重な機会で、購入を考えている人には大いに参考になるでしょう。

(個別に撮った写真を並べたもので、実際の並び順とは違うかもしれません。)

これも常設展示ですが、ツァイスの光学式プラネタリウムに先立つこと約140年、18世紀後半に作られた、世界最大・最古の機械式プラネタリウム「アイジンガー・プラネタリウム」のレプリカです。

その脇には、オランダの時計メーカー、クリスティアン・ヴァン・デル・クラーウ【LINK】 が制作した「ロイヤル・アイゼ・アイジンガー リミテッドエディション」が展示されていて、「おお、これが」と思いました。といってもムーブメントのない外身だけですが、実物は世界に6つしかない、1000万円超えの逸品だそうですから、そう滅多矢鱈に展示できるものではありません(でも、明石の天文科学では今年6月に、その紛れもない実物が展示された由↓)。

★

こうして展示をゆっくり見てから、現役のプラネタリウムを鑑賞し、豊かな気分で家路につきました。一口にプラネタリウム100年といいますが、アイジンガーのことまで勘定に入れると、その歴史は250年にも及ぶわけで、これはウィリアム・ハーシェルに始まる現代天文学の歴史とちょうど重なります。1年前にハーシェル没後200年展が同じ会場であったことなども、道々ゆくりなく思い出しました。

あの名店がお隣にやってきた ― 2023年09月09日 15時24分20秒

ブログをそろそろ再開…といいながら、なかなか再開しないのですが、物事の終わりというのは、得てしてこういうものかもしれませんね。炎が徐々に細くなって、ふっと消える感じといいますか。とはいえ、一息に吹き消すつもりもないので、この駄文もまだしばらくは続きます。

★

最近、心に波風が立ったこと。

以前も何回か言及した Daniel Crouch Rare Books。

私はたわむれに「倉内古書店」とか、「倉内さん」とか心の中で呼んでいますが、同社はそんなふうに馴れ馴れしく呼ぶのは本来畏れ多い相手で、ロンドン・メイフェア近くの一等地に店を構え、最近はニューヨークにもオフィスを設けている、古地図・古典籍の世界では押しも押されもせぬ超一級のディーラーです。

そのクラウチ古書店が、宝の山を抱えて、今、すぐ近くまで来ていると聞きました。

9月6日から9日まで、すなわち今週の水曜日からちょうど今日まで、ソウルで開かれている「フリーズ・ソウル」というイベントにブースを設けて、同社も出展しているのだそうです。

(クラウチ古書店の取扱商品の一部。

フリーズ・ソウルは、美術雑誌『FRIEZE』の版元であるフリーズ社が例年開催しているアートフェアの一環で、今のところロンドン、ニューヨーク、ロサンゼルス、そしてソウルが開催地となっており、ソウルでの開催は、昨年につづき今年で2回めだそうです。

★

フリーズ・ソウルには、日本のアート・ディーラーも多数参加しているので、これがただちに日本の凋落を意味するわけでもないでしょうが、何しろこういう催しは、より多くのお金が落ちるところで開かれるのが常ですから、それが今ではトーキョーではなくソウルになった…というところに、なにがしかの感慨を覚えます。ことに先日の国立科学博物館のクラウドファンディングの一件以来、文化的貧困の淵に沈む日本の行く末に思いをはせていたので、よけい心に冷たい秋風が吹くわけです。

★

まあ、日本一国の運命がどうであれ、世界規模で見たときに文化が栄えるのであれば大いに結構な話で、そうくよくよするにも及ばない…とは思うんですが、でも日本の貧困化と私自身の貧困化はかなりシンクロしているので、身辺に及ぶその影響は、決して小さいものではありません。

六月の夜の都会の空の下で ― 2023年06月25日 21時41分11秒

例の足穂イベントに参加するため、京都に行ってきました。

私は足穂の熱心なファンというわけではありませんが、その作品世界に感化された者として、一人のファンを名乗ってもバチは当たらないでしょう。そして、世間には他にも大勢の足穂ファンがいることを知っており、それらの人々が語る言葉や、足穂に影響された作品を、本や雑誌やネットを通じて、これまで繰り返し見聞きしてきました。

しかし、生身の足穂ファンを私はこれまで見たことがありませんでした。

つまり、眼前で「足穂が好きです」と公言し、足穂について語るような人には、ついぞ出会ったことがないのです。

でも今回京都に行って、生身の足穂ファンが大勢居並ぶ光景に接し、一種名状しがたい感銘を受けました。私にとって、それはすぐれて非現実的・非日常的な光景であり、そのことだけでも、京都に行った甲斐がありました。

★

四条烏丸と四条河原町の中間点、富小路通りを少し南に折れたところにある徳正寺さんが、今回の会場です。

京都の古いお寺ですから、当然のごとく坪庭があったりします。

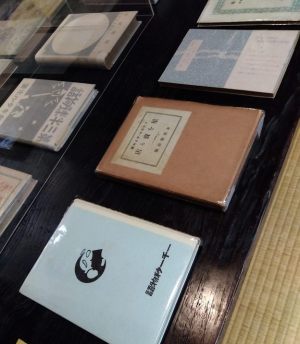

そんな風情ある建物の中で、まずは足穂ゆかりの品々を拝見しました。

左上に掛かっているのは、足穂のあまりにも有名なフレーズ「地上とは思い出ならずや」の短冊。そして右手のイーゼルには足穂の肉筆画、中央の白い棚には、足穂が手ずから作ったオブジェ「王と王妃」をはじめ、遺品の数々が並んでいました。

(白い棚に鎮座する鼻眼鏡)

さらに床の間の前には、戸田勝久氏や中川ユウヰチ氏をはじめ、足穂にインスパイアされた方々の作品が、月光百貨店主・星野時環さんのセレクトによって展示されていました。

隣の部屋には、足穂の初版本がずらり。

いずれも足穂研究家の古多仁昂志氏による多年の蒐集にかかるものです。

★

大いなる眼福を得た後、いよいよ本堂でイベントが始まります。

第1部は「『一千一秒物語』100年の記憶」と題した座談会形式のトーク。

テーブルを囲むのは、左端から司会の溝渕眞一郎氏(喜多ギャラリー)、マスク姿の未谷おと氏(ダンセイニ研究家)、中野裕介氏(京都精華大学)、マイクを持つあがた森魚氏、季村敏夫氏(詩人)、そして古多仁昂志氏の面々。

人々が足穂を熱く語る本堂の天井では、蓮の花のシャンデリアが鈍い光を放ち、ここがあたかも浄土であるかのようです。

そして第2部は、あがた森魚さんのコンサート、「宇宙的郷愁を唄う」。

これぞ音楽による足穂讃嘆の法会で、聴衆はそれに唱和する大衆(だいしゅ)です。

★

今回の催しは、繰り返し述べるように、『一千一秒物語』刊行100周年を記念するものです。そして古多仁さんやあがた森魚さんは、その中間地点である50年前、まだ足穂その人が生きていた時代の鮮やかな記憶を、人々に語ってくださいました。

参加者の中には、ずいぶんと年若い方もいたのですが、たぶん昨夜の出来事は永く記憶にとどまり、足穂という存在をしっかり心に刻んだことでしょう。…こう言うとなんだか戦争体験の継承みたいですが、でも生きた体験を伝えるという意味では、両者の間には何の違いもありません。

★

すべてのイベントが終わり、会場を後にしたとき、京都の町を見下ろすように月が電線に引っかかっているのが見え、私は「ああ、足穂だな…」と心からの満足を覚えたのでした。

京都、足穂の夕べに向けて ― 2023年06月22日 17時43分36秒

『一千一秒物語』 出版100周年のイベントが明後日に迫りました【LINK】。

(席の方はまだ余裕があると伺いました。ひょっとして当日飛び込みも可?)

私は一オーディエンスとして参加するに過ぎませんが、何か足穂にちなむものがあればご持参ください…と、主催者の方に言われたので、かさばらないものを持っていこうと思います。

まずは「ポケットの中のタルホ世界」である、タルホの匣は欠かせません。

それに様々な時代と国の彗星マッチラベル。

あるいは、足穂本の表紙を飾ったシルクハット男と三日月のモデルかもしれない(もしモデルでないとすれば、その絵柄の一致こそ驚くべきものです)シガーボックスラベル。

★

そしてもう一つ、さっき思い付いた「もの」と「こと」があります。

今回のイベントは、あがた森魚さんの音楽や、足穂の貴重なレリクスに接することのできる機会ということで、「聴覚的」あるいは「視覚的足穂像」には事欠きません。そこにさらに「嗅覚的足穂像」を付け加えるというのはどうでしょう?

以前紹介した【LINK】ステッドラー社の菫色のコッピ―鉛筆。

あれを、同じくステッドラーの鉛筆削りでカリカリ削ってみたら?

私もまだ試したことはないんですが、そうすれば、かつて少年・足穂の鼻腔を満たし、そのイマジネーションを刺激した「バヴァリアの香り高い針葉樹の甘い匂い」が馥郁と漂うでしょう。そして御焼香よろしく、参加者の皆さんにも自由に鉛筆を削ってもらったら、その献香の功により、足穂その人がふと会場に姿を見せる可能性だって、なくはないでしょう。

そんなことを夢想しながら、鉛筆と鉛筆削りを筐底に忍ばせていきます。

心のなかの神戸へ ― 2023年06月11日 17時58分43秒

京都での足穂イベントに無事参加できることになり、今からワクワクです。

そして同時に、6人の作家によるオマージュ展「TARUHO《地上とは思い出ならずや》」が、神戸で開催中であることを知りました。

(以下、「美術手帖」の催事紹介ページから引用)

■稲垣足穂オマージュ展「TARUHO《地上とは思い出ならずや》」

○会期: 2023年6月4日〜25日 13:00〜18:00(休館日:水木)

○会場: ギャラリーロイユ

(兵庫県神戸市中央区北長狭通3-2-10 キダビル2階)

○出品作家:

内林武史、大月雄二郎、桑原弘明、建石修志、鳩山郁子、まりの・るうにい

○料金: 無料

実に錚々たる顔ぶれですね。

京都に行くついでに、何とかハシゴ出来ないかと一瞬思いましたが、やっぱり無理っぽいので、こちらは涙を飲みます。

★

しかし神戸はやっぱりいいです。

今、本棚に1冊の美しい画集があります。

■『画集・神戸百景~川西英が愛した風景』

(発行)シーズ・プランニング、(発売)星雲社、2008

(発行)シーズ・プランニング、(発売)星雲社、2008

港を望む異人館の並ぶ神戸。

海洋気象台とモダン寺(本願寺神戸別院)がそびえる神戸。

版画家の川西 英(1894-1965)が描く神戸は、どこまでも明るく、屈託がありません。タルホチックな、いつも夕暮れと夜の闇に沈んでいる不思議な神戸もいいのですが、こうした子どもの笑顔が似合う神戸もまた好いです。いずれにしても、神戸はいつだってハイカラで、人々の夢を誘う町です。

画集の隅に載っているのは、戦前の神戸で発行されたメダル。

円い画面の中に海があり、カモメが飛び、街並みが続き、その向こうに六甲の山がそびえています。直径35ミリという小さな「窓」の向こうに、広々とした世界が広がっていることの不思議。

このメダルは皇紀2595年、すなわち1935年(昭和10)に「みなとの祭」体育会が開かれた折の記念メダルです。「みなとの祭」は、現在の「みなとまつり」ではなしに、系譜的には「神戸まつり」に連なるもので、その前身のひとつ。第1回は1933年に開催されました。

こちらも「みなとの祭」にちなむ、戦前~戦後のエフェメラ。下のバス記念乗車券は、川西英さんのデザインっぽいですが、違うかもしれません。

★

上の品々は、ちょうど10年前、長野まゆみさんの『天体議会』の舞台を神戸に見立てて、いろいろ考察していた頃(それは中途半端な試みに終わりましたが)、「第3章 変わり玉」で描かれる「開港式典」の雰囲気を偲ぶために入手したものです。

「翌日は開港式の当日で、街の中にはいつもと違うざわめきが溢れた。学校は休みになり、満艦飾の汽船が次々と入港して埠頭を賑わした。昨日来の雨は気象台の予報どおりに明け方にはやみ、おかげで碧天(あおぞら)は透徹(すきとお)るような菫色をして目に沁みた。」

「式典の晴れがましい雰囲気に煽られてか、誰しもが常より昂ぶって喋る結果として、銅貨はめまぐるしい喧騒に包まれ、人波に押し流されて歩いていた。しまいに渦を巻く人々のうねりからはじき飛ばされ、埠頭に建つ真四角な積出倉庫の壁にもたれて、ざわめきに身をゆだねていた。」

「毎年、劇場(テアトル)では開港式典の行事として演奏会などが催され、学校からも音楽部の生徒たちが参加することになっていた。なかでも鷹彦の独唱(ソプラノ)の入る合唱曲はかなりの聴きものだ。銅貨や水蓮も、毎年欠かさず入場券(チケ)を買っており、今年も早々と席を確保していたのだ。」

「式典の晴れがましい雰囲気に煽られてか、誰しもが常より昂ぶって喋る結果として、銅貨はめまぐるしい喧騒に包まれ、人波に押し流されて歩いていた。しまいに渦を巻く人々のうねりからはじき飛ばされ、埠頭に建つ真四角な積出倉庫の壁にもたれて、ざわめきに身をゆだねていた。」

「毎年、劇場(テアトル)では開港式典の行事として演奏会などが催され、学校からも音楽部の生徒たちが参加することになっていた。なかでも鷹彦の独唱(ソプラノ)の入る合唱曲はかなりの聴きものだ。銅貨や水蓮も、毎年欠かさず入場券(チケ)を買っており、今年も早々と席を確保していたのだ。」

主人公たちの目に映った、明るい喧騒に満ちたカラフルな港の光景。

そして音楽会ではなく体育会ですが、作中のムードをこんな乗車券(チケ)やメダルに託して偲んでみようと思ったことを、今こうして10年ぶりに思い出しました。

追記:足穂 in 京都 ― 2023年06月10日 12時28分52秒

先ほどの記事で触れた、『一千一秒物語』100周年についてコメントをいただいた、Nowhere☆club さんからは、来る6月24日に京都で行われる記念イベントについても、お知らせをいただきました。

■一千一秒物語~100th Memorial, 1923-2023~

あがた森魚☆宇宙的郷愁を唄う

あがた森魚☆宇宙的郷愁を唄う

京都下京のお寺で、あがた森魚さんらのトークと音楽に耳を傾けるという得難い機会なので、私もぜひ参加できればと計画中です。

人は問い、石は答える ― 2023年05月25日 06時30分58秒

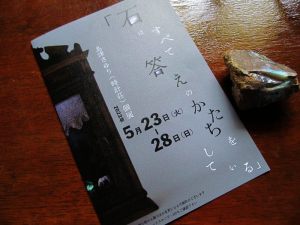

島津さゆり(時計荘)さんの作品展が、一昨日から始まっています。

■島津さゆり(時計荘)個展 「石はすべて答えのかたちをしている」

○会期 5月23日(火)~28日(日) 11:00-19:00(最終日17:00まで)

○会場 アートコンプレックスセンター

東京都新宿区大京町12-9-2F

(最寄駅はJR信濃町、または丸の内線「四谷三丁目」)

会場公式サイト→ ★

その巧緻で幻想的な作品については言うもさらなり、今回、私の心にひときわ強く響いたのは、その個展タイトルです。

「石はすべて答えのかたちをしている」

この謎めいたフレーズは、いろいろな連想を誘うし、いろいろな解釈が可能だと思いますが、素朴に捉えると、人は折に触れて石に問いをかけ、石は惜しみなくそれに答えてくれる…という意味ではなかろうかと思います。

人には人のドラマが、石には石のドラマがあり、さらに両者が交わるところには第3のドラマが生まれ、それは美しかったり、恐ろしかったり、平凡だったりするでしょうが、いずれも我々の人生になにがしかの意味を与え、それを豊かにしてくれるものでしょう。

★

人間と石の関わりをぼんやり考えているうちに、シュティフター(Adalbert Stifter、1805-1868)の滋味ゆたかな短編集、『石さまざま』を思い出して、この機会に再読しています。

最近のコメント