些話はじめ ― 2024年01月01日 15時22分38秒

新年明けましておめでとうございます。

本日は快晴。昨日の雨に洗われたおかげで、空の色も周囲の光景もさっぱりして見えます。

卯から辰へ、恒例の干支の引き継ぎをするのに、龍の役はやっぱり恐竜かなあ…と思いましたが、考えてみると龍は水に縁があるものですから、ここは海の王者・モササウルスにその役をお願いしました。

★

龍といい、ドラゴンといい、その姿は足があったりなかったり、羽があったりなかったり、いずれも変異が大きいですが、荒俣宏氏の『世界大博物図鑑3 両生・爬虫類』の龍・ドラゴンの項をひもとくと、少なくとも東洋の龍は、同じ種類でも成長にしたがって姿と名前が変わるんだそうです。

すなわち中国の『述異記』の述べるところ、「水虺(すいき)は500年にして蛟(こう)と化し、蛟は1000年にして龍と化し、龍は500年にして角龍と化し、角龍は500年にして応龍と化す」のだとか。

荒俣さんの解説には、「水虺は水にすむマムシ、要するに海蛇のことだろう。これが500年たつと蛟(みずち)に化ける。蛟は龍のなかまだが、眉が交叉するので蛟といい、よく魚を引き連れて飛ぶ。次の龍は角を持たず、角を生じると角龍になり格上げとなる。最後が有翼の応龍で…」云々とあります。なんだか出世魚やシン・ゴジラみたいですね。

★

荒俣さんの上掲書には、「ドラゴンの歯」は幸運と健康を約束するお守りだとも書かれていました。

皆さまのご多幸を祈りつつ、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

博物画の魅力 ― 2023年12月18日 11時14分08秒

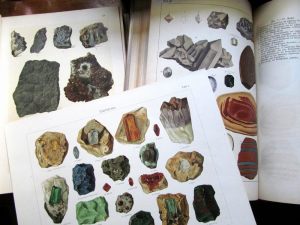

山田英春氏の近著、『美しいアンティーク鉱物画の本(増補愛蔵版)』(創元社、2023)を書店で見かけ、さっそく購入しました。出版前から一部では話題になっていたので、すでに購入済みの方も多いことでしょう。

2016年に出た初版とくらべると、判型も大きくなり、内容もボリュームアップして、見ごたえ十分です。

★

この本を見ながら、博物画の魅力とは何だろう?と、改めて考えていました。

博物画というと、昨日の『雑草のくらし』のような科学絵本にも、明らかにその影響が及んでいる気がします。科学絵本には童画風のソフトな絵柄の作品もあるし、対象を緻密に描き込んだハードな作品もありますが、後者を突き詰めていくと、現代の博物画家によるスーパーリアリズムの世界に至るのでしょう。その超絶技巧には思わず息を呑みます。

博物画の魅力は、絵そのものの魅力によるところがもちろん大きいです。

でも、個人的には「絵の向こうに広がっている世界」の魅力も、それに劣らず大きいように感じています。

たとえば現代の博物画であれば、各地で活躍するナチュラリストと自然とのみずみずしい交歓や、彼らの弾むような好奇心、そして環境への目配り・気配り、そうしたものが見る側に自ずと伝わってくるから、見ていても気持ちが良いし、小さなものを描いても、何かそこに大きなものを感じます。

これが18世紀~19世紀の博物画となれば、まさに「大博物学時代」の香気や、「博物学の黄金時代」の栄光を物語る生き証人ですから、絵の向こうに当時の博物学者の重厚な書斎の光景がただちに浮かんできます。それはダーウィンやファーブル先生が生きた世界への扉であり、学問の佳趣への憧れや、科学がヒューマンスケールだった時代への郷愁をはげしく掻き立てる存在です。

結局、私にとっての博物画は一種の象徴であり、宗教的な「イコン」に近いものなのでしょう。

★

ところで、山田氏の本の帯には、「写真では味わえない、レトロで温かみのある、多色石版印刷(クロモリトグラフ)の玉手箱」という惹句があります。

鉱物画は博物画の下位分類なので、鉱物画の魅力というのも、当然博物画の魅力と重なる部分が大きいはずです。そして、一枚の絵として見た場合、この「写真にはない手わざの温もり」が魅力であるということも、博物画の魅力としてしばしば言及されることです。

ただ鉱物画の場合、他の博物画とはちょっと違う点もあります。

それはほかでもない「温かみ/温もり」についてです。というのも、昔の鉱物画家はひたすら鉱物らしい、冷たく硬質な質感を目指して努力していたはずで、画家自身そこに「温かみ」を求めてはいなかっただろうし、むしろそれを排除しようとしていたのでは?と思えるからです。動物画や植物画の場合は、描き手もアプリオリに「温かみ」を排除していたとは思えないので、そこが鉱物画の特異な点です。

それでも現代の我々の目には、これらの鉱物画は十分「温かみのある絵」として目に映ります。これはたぶん基準点の置き方の違いで、昔の画家は当時の平均的な具象画を念頭に、それを超えたリアリズムを追求したのに対し、現代の我々は「実物以上に美しい鉱物写真」を見慣れているので、「それに比べれば、昔の鉱物画は素朴で、温かみに富んでいるよね」と思い、それこそが魅力だと感じるのでしょう。

この点で、往時の描き手と、現代の鑑賞者との間で、鉱物画の捉え方をめぐって不一致が生じているのように思いましたが、まあこういうすれ違いは、レトロ趣味全般でしょっちゅう起きていることですから、事新しく言うには及ばないかもしれません。

(鉱物と鉱物画。それらを写した写真を掲載した本。そのまた全体を収めた写真。虚実皮膜とはこういうことを言うんでしょうかね。なかなか世界は複雑です)

続・仙境に遊ぶ ― 2023年10月13日 18時32分56秒

海の向こうの本屋と揉めている…と、以前チラッと書きました。

あの件は実はまだ揉めていて、結局、PayPalの買い手保護制度を利用することにしました。ここまで話がこじれることは稀なので、同制度の利用は今回で2度目です。

相手だって、大抵は常識を備えた人間ですから、どんなトラブルでも話し合いが付くのが普通です。でも、今回は先方が謎のロジックを延々と展開するので、それ自体興味深くはありましたが、途中でこれはダメだと匙を投げました。

それにしても交渉事は消耗します。

しかも慣れない英語ですから、翻訳プログラムを援用しても、やっぱり骨が折れます。そんなわけで、記事の間隔が空きましたが、もうあとはPayPal頼みなので、記事の方を続けます。

★

福田美蘭氏の作品に触発されて見つけた私だけの仙境、それがこの1個の石です。

石を飾るときは、木の台座をカスタムメイドするのが通例らしいですが、ここでは浅い青磁の香炉を水盤に見立てて、盆石風に据えてみました。

まあ、伝統的な水石趣味の人に言わせると、これは単なる駄石でしょう。

岩の質が緻密でないし、色つやも冴えないからです。

でもこれを見たとき、かつて見た昇仙峡の景色を思い浮かべ、これこそリアルな岩山だと思いました。モデラーに言わせれば、この冴えない岩肌こそ「ウェザリングが効いている」んじゃないでしょうか。それに山容がいかにも山水画に出てきそうだし、いっそ海中にそびえる霊峰、「蓬莱山」のようだとも思いました。

あの辺りを鶴の群れが飛び、その脇で仙人が碁でも打ってるにちがいない。

あそこには庵があって、戦乱を逃れた隠者が住んでいるんじゃないだろうか。

夕暮れ時には、杣人があの麓の道を越えてゆくのだろう…。

あそこには庵があって、戦乱を逃れた隠者が住んでいるんじゃないだろうか。

夕暮れ時には、杣人があの麓の道を越えてゆくのだろう…。

――これこそ、私にとっての仙境だと思いました。

それにこの石は、どこから見ても、それぞれに山らしい表情をしています。

…とまあ、只同然で手に入れた石をえらく褒めちぎっていますが、こういうのは見る人次第ですから、私自身が仙境と思えば、それはすなわち仙境なのです。

★

「自分だけの世界」ということで、唐突に思い出した作品があります。

三浦哲郎作 「楕円形の故郷」(1972)。

中学卒業とともに青森から上京し、職を転々としている青年が主人公です。

彼は工場勤務のとき、機械で指を切断してしまい、今は荷物運びの助手をしながら、辛うじて生活しているのですが、その彼の唯一の慰めは、同郷の女友達と会って話をすることでした。でも、いつまでも田舎じみた彼を、彼女は疎ましく思い、次第に遠ざけられてしまいます。そんな孤独の中、ひょんなところで出会った以前の同僚から、寄植えの盆栽を見せられて、彼はハッとします。

「それは皿のように平たい楕円形の鉢に、片側を高く、片側を低く、全体として小高い台地のように土を盛りつけ、一面の苔を下草に見せている二十本ほどの寄植で、それが郷里の村にある櫟(くぬぎ)林の、南はずれの様子にそっくりなのだ。彼はそれを一と目見て、ぎくりとして動けなくなった。」

(Pinterestで見かけた寄植。https://www.pinterest.jp/pin/985231160218811/)

その盆栽を気前よく託された主人公は、毎晩それを眺めながら、夢想の世界に入り込むようになります。

「まず、苔の斜面を草地だと思うことにして、そこに寝そべっているちいさな自分を空想する。〔…〕それをじっと見詰めているうちに、ソロの林がだんだん膨れ上ってきて、やがて自分を呑み込んでしまう。林の梢を渡る風の音がきこえてくる。川の瀬の音がきこえてくる。小鳥の声がきこえてくる。遠くから脱穀機の唸りもきこえてくる。寺の鐘も鳴っている…。それから、おもむろに目を開ければ、そこはすでに見上げるような林の中だ。青く晴れ渡った空に、葉を落としたソロの梢が網の目のように交錯している。」

この「楕円形の故郷」という作品を、私は創元の『日本怪奇小説傑作集3』で読みました。これが怪奇小説と呼ばれるわけは、その哀切で奇妙な結末のせいですが、こういう「箱庭幻想」は私の中にも強烈にあって、福田美蘭氏の作品の前で釘付けになったのも、たぶん同じ理由だと思います。

★

無意味な諍いや、血みどろの戦のない世界を、せめて心の中に持ち続けたい…。

たとえ後ろ向きの考えと言われようと、それぐらいの自由は、人間誰しも享受して然るべきだと思います。

仙境に遊ぶ ― 2023年10月09日 13時09分15秒

昨日のおまけ。

名古屋市科学館を出た私は、実はそのまま帰宅せず、お隣の名古屋市美術館を訪ねました。そこでの経験も書いておきたいと思います。

★

同美術館では11月9日(日)まで、「福田美蘭『美術ってなに?』」展が開催されています【LINK】。

福田美蘭氏(1963- )は、童画家の林義雄(1905-2010)を祖父に、グラフィックデザイナーの福田繁雄(1932-2009)を父に持つ現代美術家。具象に徹しながら、単なる「画家」の枠組みを超えた、父・繁雄氏ゆずりの機智と奇想にあふれた作品を次々と発表されている方のようです。今回の展覧会も、そのタイトルから分かるように、美術というものをメタの視点から捉え返した、いい意味でのケレンに富んだ作品ばかりで、とても見ごたえがありました。

中でも、私がピタッと足を止めた作品があります。

それは見上げるように大きな山水画でした(作品名は確認しそびれました)。

峨々たる岩山がそびえ、それを取り巻くように楼閣や亭舎が立ち、急峻な道を往く人々が点景として描かれているという、典型的な山水画なのですが、実はその世界が一個の石から生み出された…というのが、この場合の機智です。

それは子供の手のひらほどの小さな飾り石。

しかし、じーっと見ているうちに、石はぐんぐんと大きく、そして自分は小さくなっていき、いつの間にか自分が画中に入り込んでいるような錯覚を覚えます。

★

こういう東洋的な弄石趣味は、理科趣味的な鉱物愛とは、同じ愛石といってもベクトルの向きが真逆のような気もします。稲垣足穂は名作「水晶物語」の中で、前者を「どこかの隠居さんが、ただその形とか色合いとかによって、出鱈目な名をつけて置物にしているような青石」と激しく嫌悪しました。

ただ、この場合は、スベっこい美石を床の間に飾って悦に入るような感性とは、また一寸違ったものがあるような気もします。石の世界は基本的にフラクタルな世界なので、小さな岩石片から巨大な岩山を連想したり、あるいは逆に鉱物の劈開面からミクロの結晶世界を想像したり…という楽しみがあります。かつての自分は、小さな水晶の群晶を見て、水晶山を越えていく人を想像したりしましたが、それはやっぱり理科趣味に発するものだし、そこには時計荘・島津さゆりさんの作品世界にも通じるものがある気がします。

そして東洋趣味といえば、私も最近妙に東洋づいているので、ここは福田氏をまねて、自分だけの仙境を机上に現出せしめるべく、今いろいろ算段をしています。その結果については、後刻記事にします。

インドラの網のその彼方へ ― 2023年09月17日 10時09分34秒

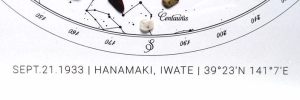

Etsyに出品している方に、こんなものを作ってもらいました。

(木製フレームの外寸は25cm角)

ブルガリア在住のその方は、時刻と場所を指定すると、その時・その場で見える星空を正確に計算して、こんなふうに宝石を散りばめた星図として作ってくれるのでした。主に大切な人への誕生日のプレゼント用のようです。しかし、私が今回あつらえたのは誕生日ではなく、ある人とのお別れの日を記念するためです。

SEPT 21. 1933/HANAMAKI, IWATE/39°23′N 141°7′E

★

90年前の9月21日、宮澤賢治は37歳で息を引き取りました。

上のキャプションには年月日までしか書かれていませんが、時刻は13:30、賢治の臨終のときに合わせてあります。

「九月十七日から鳥谷ヶ先神社祭礼。連日、店先へ下りて人の流れや鹿踊り、神輿を観る。二十日、容態が変る。急性肺炎。しかし夜七時頃肥料相談に来た農民には衣服を改め一時間ばかり正座して応対した。夜、並んで寝んだ清六に原稿を託す。翌二十一日午前十一時半、喀血。国訳法華経一千部の印刷配布を遺言し、自ら全身を、オキシフルに浸した綿で拭ったのち息絶え、魂はとび去った。午後一時三十分だったという。」 (天沢退二郎(編集・評伝)、『新潮日本文学アルバム12 宮沢賢治』より)

(出典:同上)

★

その作品を通して、空を色とりどりの宝石で満たした賢治。

「いつの間にかすっかり夜になってそらはまるですきとおっていました。素敵に灼きをかけられてよく研かれた鋼鉄製の天の野原に銀河の水は音なく流れ、鋼玉の小砂利も光り岸の砂も一つぶずつ数えられたのです。

またその桔梗いろの冷たい天盤には金剛石の劈開片や青宝玉の尖った粒やあるいはまるでけむりの草のたねほどの黄水晶のかけらまでごく精巧のピンセットできちんとひろわれきれいにちりばめられそれはめいめい勝手に呼吸し勝手にぷりぷりふるえました。」

またその桔梗いろの冷たい天盤には金剛石の劈開片や青宝玉の尖った粒やあるいはまるでけむりの草のたねほどの黄水晶のかけらまでごく精巧のピンセットできちんとひろわれきれいにちりばめられそれはめいめい勝手に呼吸し勝手にぷりぷりふるえました。」

心象風景を美しい散文詩で描き出した『インドラの網』の一節です。

「『ごらん、そら、インドラの網を。』

私は空を見ました。いまはすっかり青ぞらに変ったその天頂から四方の青白い天末までいちめんはられたインドラのスペクトル製の網、その繊維は蜘蛛のより細く、その組織は菌糸より緻密に、透明清澄で黄金でまた青く幾億互いに交錯し光って顫えて燃えました。」

全天を覆う赤経・赤緯線とそこに散りばめられた星座たち。

現代の星図は、まさに「インドラの網」さながらに感じられます。

昼日中のこととて、人々の目には見えませんでしたが、賢治の旅立ちを見送った(あるいは迎え入れた)星たちは、たしかにこんな顔触れだったのです。

(この星図には、太陽・月・諸惑星の位置もきちんと表示されています)

思うことは多々ありますが、今は贅言を慎んで、間もなく訪れる90年目の忌日を静かに迎えたいと思います。

あをによし奈良のサファイヤ ― 2023年09月15日 18時27分39秒

石田茂作氏からの連想で、奈良つながりの話。

★

大阪と奈良を隔てる山々といえば、大和川をはさんで北が生駒山地で、南が金剛山地です。

古来、天然の研磨剤として用いられた金剛砂(こんごうしゃ)が採れるから金剛山地なのか、はたまたその逆なのか、にわかに判然としませんが、ともかくこの地では金剛砂、すなわち柘榴石の細粒が大量に採れました。

柘榴石の英名はガーネットで、大きな美晶はもちろん宝石となりますが、小さなものは研磨剤として紙やすりにも使われるぐらい、あるところには大量にあるものだそうです。

その金剛山地の北端近くに、二上山(にじょうさん。古名は“ふたかみやま”)という山があります。この山も金剛砂の産地ですが、ここから産する砂には柘榴石に交じって、ごく微量のサファイヤ(青鋼玉、青玉)も見つかります。(サファイアは柘榴石や黒雲母とともに、二上山を形成する黒雲母安山岩中に含まれており、それが風化作用で「青い砂粒」となって、ときおり見つかるわけです。)

★

先日、その美しいサファイアを含む砂を送っていただきました。

送ってくださったのは、元サンシャイン・プラネタリウム館長の藤井常義氏です。

もちろん二上山の砂は唐突に届いたわけではなく、この話には前段があります。

藤井氏は、天文解説者として、あるいは広く科学ジャーナリストとして、また宮沢賢治の研究者としても活躍された故・草下英明氏(1924-1991)と親交があり、その草下氏が遺された大量の鉱物標本を再整理するという、骨の折れる仕事にずっと取り組んでこられました。

その成果がいよいよ『草下鉱物標本箱』としてまとまり、日本ハーシェル協会を通じて知遇を得た私にも、PDF版をご恵送いただいたのですが、その礼状の中で、「私は名前が「玉青」だものですから、昔から「青玉」に親近感があって、ご恵送いただいた図鑑の劈頭で、サファイアが紹介されていたのも嬉しかったです」…云々と駄弁を弄したのに目を止めら、「それならば…」ということでお送りいただいたのが、この二上山の砂というわけです。

その際、参考資料として草下英明氏の『鉱物採集フィールドガイド』から該当箇所のコピーも送っていただきました。そこにはこうあります。

「大阪側の春日、奈良側の穴虫、馬場といったところで、採掘している砂を少しわけてもらい、この中から鋼玉をさがしだすのだ(現場で探そうというのは無理。なにしろ最大の結晶でも0.5ミリを越えない)。

縁のある盆に白紙を敷いて、その上に金剛砂をうすくひろげ、つま楊枝とルーペを以てはじのほうから虱つぶしに見つけるのだ。なにしろ相手はけし粒のようなものなのだから、よほど心に余裕のあるとき、ひまなとき、そして体調のよいとき(目がかすんだり、くしゃみの出そうなときはやめたほうがよい)でないとだめだろう。」

縁のある盆に白紙を敷いて、その上に金剛砂をうすくひろげ、つま楊枝とルーペを以てはじのほうから虱つぶしに見つけるのだ。なにしろ相手はけし粒のようなものなのだから、よほど心に余裕のあるとき、ひまなとき、そして体調のよいとき(目がかすんだり、くしゃみの出そうなときはやめたほうがよい)でないとだめだろう。」

これを読むと、その青い結晶はいやが上にも小さく、まるで“ミクロの宝探し”のような趣が漂いますが、ガラス瓶の内に目を凝らしたら、そこには1~2mm角の肉眼サイズの結晶が光っていました。

しかも三方晶系であるサファイヤならではの、多段‐正三角形の成長模様(growth mark)までもが鮮やかに見て取れ、小さいながらも、これはなかなかの美晶。

★

古い歴史の息づく金剛山地。

この地を往還した古人は、ひっそりと光る青い粒の存在に気付いたかどうか…。

たとえ人の方は気付かなくても、サファイヤの方では、古人の姿をしかと目に留めたはずで、そこには人と石の無言のドラマがあったことでしょう。

「一粒の砂に世界を見、一輪の野の花に天を見る。」

(To see a World in a Grain of Sand,

And a Heaven in a Wild Flower)

(To see a World in a Grain of Sand,

And a Heaven in a Wild Flower)

…というウィリアム・ブレイクの詩句がふと思い出されました。

人は問い、石は答える ― 2023年05月25日 06時30分58秒

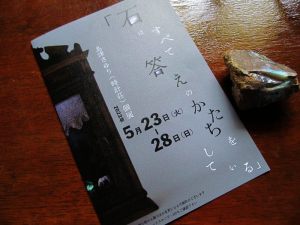

島津さゆり(時計荘)さんの作品展が、一昨日から始まっています。

■島津さゆり(時計荘)個展 「石はすべて答えのかたちをしている」

○会期 5月23日(火)~28日(日) 11:00-19:00(最終日17:00まで)

○会場 アートコンプレックスセンター

東京都新宿区大京町12-9-2F

(最寄駅はJR信濃町、または丸の内線「四谷三丁目」)

会場公式サイト→ ★

その巧緻で幻想的な作品については言うもさらなり、今回、私の心にひときわ強く響いたのは、その個展タイトルです。

「石はすべて答えのかたちをしている」

この謎めいたフレーズは、いろいろな連想を誘うし、いろいろな解釈が可能だと思いますが、素朴に捉えると、人は折に触れて石に問いをかけ、石は惜しみなくそれに答えてくれる…という意味ではなかろうかと思います。

人には人のドラマが、石には石のドラマがあり、さらに両者が交わるところには第3のドラマが生まれ、それは美しかったり、恐ろしかったり、平凡だったりするでしょうが、いずれも我々の人生になにがしかの意味を与え、それを豊かにしてくれるものでしょう。

★

人間と石の関わりをぼんやり考えているうちに、シュティフター(Adalbert Stifter、1805-1868)の滋味ゆたかな短編集、『石さまざま』を思い出して、この機会に再読しています。

神の矢尻 ― 2023年01月03日 10時12分27秒

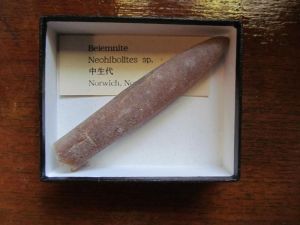

頭足類で、イカの近縁にあたる「ベレムナイト」。

その柔らかい身体が化石として残ることは極めて稀ですが、いわゆる「イカの甲」に当たる、軟体内部の細長い砲弾型の殻は、各地で化石として普通に産出します(この辺の事情は、同時代を生きたアンモナイトの化石と同様です)。

その化石は、日本でも「矢石」と呼ばれるように、ちょうど尖った矢尻の形をしていて、昔の人はこれを「神様が使った矢尻」だと考えたらしいです。そして神の矢は激しい雷光とともに放たれ、地面を射抜けば、そこに先日のフルグライトが形成されるのかも…という、一種の見立てをコメント欄でいただきました。

コメントの主は、このブログではおなじみの、ウクライナのブセボロードさんで、同地におけるここ数日の激しい戦闘のニュースを見ていると、今や人間は、太古の神々以上の攻撃力を備えるに至ったことを痛感します。

しかし武器はどんどん進化しても、「中の人」はあまり代わり映えがしないので、そこにこそ人間の悲劇はある…というのは、月並みな感想かもしれませんが、月並みでも何でも、繰り返し反芻しなければならない真理だと思います。

どうか、この「神の矢」が破魔矢となり、世の悪心を祓ってくれますように。

ブセボロードさんのご無事と、彼の地に平和が早く訪れることを心から祈ります。

雷の化石 ― 2022年12月27日 09時50分46秒

雷にも大きいもの、小さいもの、いろいろありますが、中でもとびきり大きいやつがドーンと砂地に落ちると、そこが瞬間的に高温となって珪砂が溶融し、それがまた冷却固化することで、雷が砂地を走り抜けた形のままに、筒状の構造物が残ります。

それが「フルグライト(雷管石)」と呼ばれるものです。

手元の品は、アレクサンドリアの星座早見盤と一緒に藤井さんから頂いたもので、同じく北アフリカの、こちらはサハラ砂漠由来の品です。

ドーンと大地に落ちた雷は、この口を通ってバリバリと砂の層を貫通し、その波打つ電撃が、このこぶこぶした形を砂層に印象しました。

中は中空。フルグライトは溶けた珪砂を主成分とする、いわば天然のガラス管なので、内壁はツルツルしています。

★

大神ゼウスは、あらゆるものを溶かす雷霆(らいてい)を武器とし、北欧神話の戦神トールは、その槌から雷撃を放って、あらゆる敵を倒したといいます。雷は昔の人にとって最も強力な武器のイメージだったのでしょうが、そこは今もあまり変わりがなくて、創作の世界には雷属性のキャラがたくさんいます。

天地が出会うところに生まれた不思議な石、フルグライト。

その穴を覗き込めば、リアルな雷の威力は、ときにそうした人間の想像力をも超えて凄まじいことを感じます。

青く澄んだ土星(後編) ― 2022年12月14日 05時26分44秒

(昨日のつづき)

特にもったいぶるまでもなく、サファイヤと土星で検索すると、現在大量にヒットするのは「サファイアは土星を支配する石だ」という占星術的解釈です。私は今回初めて知ったのですが、これだけヒットするということは、占星術やパワーストーンの話題に強い方には周知のことかもしれません。

これは確かに気になる結びつきで、偶然以上のものがそこにはあるような気がします。

でも、果たして本当にそっち方面に結びつけてよいかどうか?これは賢治の読書圏内に、そうした知識を説いた本があったかどうか?という問いに関わってくることです。

★

宝石と占星術のかかわりは中世、さらにさかのぼれば古代に根っこを持つらしいですが、ヨーロッパ世界には、主にアラビア語文献から翻訳された「ラピダリオ(宝石の書)」の諸書を通じて、その知識が入ってきました。特に13世紀のカスティリヤ王、アルフォンソ10世が翻訳させた「ラピダリオ」は有名です。(参考リンク:スペイン語版wikipedia 「Lapidario」の項)

(アルフォンソ10世の『ラピダリオ』写本。1881年に石版で再現された複製本より)

ただ、そこでは宝石と星座の結びつきこそ詳細に説かれるものの、宝石と惑星の結びつきは顧みられなかったとおぼしく、サファイアと土星の件も、近代(19世紀)のオカルト復興の流れで、インド占星術の知識として紹介されたものが核になっているようです(この辺はネットを徘徊してそう思っただけで、しっかりした文献を読んだわけでありません)。

たとえば、これはオカルト文献ではありませんが、Googleの書籍検索で見つけた、William Crookeという人の『北インドの民間信仰と民話入門(An Introduction to the Popular Religion and Folklore of Northern India)』(1894)という本【LINK】で、次のような記述を目にしました。前後の文脈が不明ですが、取りあえず関係箇所を適当訳してみます。

「宝石類も同様の働きをする。「ナウラタナ(9つの宝石)」として知られる、ある特別な9種類の組み合わせは、殊のほか効果がある。すなわち太陽に捧げるルビー、月の真珠、火星の珊瑚、水星のエメラルド、木星のトパーズ、金星のダイヤモンド、土星のサファイア、ラーフ〔羅睺/らごう〕のアメジスト、ケートゥ〔計都/けいと〕のキャッツアイの9種類である。〔…〕

また、「サニ」(土星)に捧げるサファイアの指輪は、状況次第で幸運または不運のいずれももたらすとされる。そのため、それを身に着ける人は、3日間、すなわち土曜日(土星に捧げられた日)から火曜日まで指にはめ続けるようにし、もしこの間に災難がなければ、土星の影響力が良からぬ期間もそのままはめ続けるが、3日間のうちに災難があった場合、その指輪はバラモンに与える。」 (pp195-196)

★

問題は、こうした知識が賢治の目に触れた可能性があるかどうか。

サファイアと土星――これはどう考えても天文書には出てきそうもありません。

出てくるとすれば、宝石学の本に含まれる「宝石の俗信と伝承」的な章節(※)か、「インドの説話と民間伝承」といった類の本じゃないかと想像します。

賢治は宝石にもインド説話にも関心が深かったので、そうした可能性は十分あると思います。ただ、ここから先は、賢治の同時代文献に広く当たる必要があるので(日本語文献だけでは終わらないかもしれません)、とりあえず作業仮説のままペンディングにしておきます。結局、肝心の点はブラックボックスで、完全に竜頭蛇尾なんですが、作業仮説としては、まあこんなものでしょう。

(※)たとえば大正5年(1916)に出た鈴木敏(編)『宝石誌』には、「第十六章 宝石と迷信」の章があって、サファイアと土星のことは皆無にしろ、「宝石と迷信/二十有余種の宝石の威徳/誕生石/同上に慣用せる十二種の宝石」の各節が設けられています。

★

そういえば、今回の記事の直前で、アルビレオ出版を話題にしました。

はくちょう座のアルビレオは、青と黄の美しい二重星で、『銀河鉄道の夜』に出てくる「アルビレオの観測所」では、サファイアとトパーズの透明な玉がくるくる回っています。

“アルビレオ―サファイア―賢治”と、なんだか三題噺のようですが、ここでさらに現実の黄色い土星と、幻の青い土星を二重写しに眺めた賢治の心象なり、色彩感覚なりを想像するのも一興かもしれません。(個人的にはふとウクライナの国旗を思い出しました。)

【2022.12.15付記】

その後、久米武夫(著)『通俗宝石学』(1927)を見たら、鋼玉石の解説中「第六節 迷信」の項(pp.357-359)に、「サファイヤは其の歴史が極めて古い結果、古来この石に対して種々の迷信並に象徴等が行はれたのであった。〔…〕この石は宗教的にも多く用ひられ天体の金星(ヴィーナス)及び木星(ヂュピター)を代表し、又天体の牡牛宮を象って」云々の記述を見つけました。

ここでは土星と木星が入れ替わっているし(単純誤記?)、発行年も賢治の詩が詠まれた翌年なので、両者に直接の関係はないはずですが、惑星とサファイアの関係を説いた同時代資料として、参考までに挙げておきます。

最近のコメント