アメシストの蜘蛛 ― 2023年07月16日 09時29分21秒

昨日の流れで、もうひとつ虫のアクセサリーを載せます。

これも1930年代、アールデコ期の蜘蛛のブローチです。

こちらは英国ノリッジから届きました。

素材は銀、そこに紫水晶の胴、月長石の胸、ガーネットの両眼が光っています。

この蜘蛛はペンダントトップにしてもいいと思うんですが、現状は素朴なc形クラスプの留め具がついたブローチです。途中でブローチに改変されたのかもしれません。仮にそうだとしても、その加工が施されたのはずいぶん昔のことでしょう。

★

蜘蛛のアクセサリーは、今でもゴシック・ファッションや、ハロウィンのコスチュームでは人気があるのかもしれません。でも、昔はそういう特殊な色合い(=不気味さゆえの選好)とは別に、もっと日常使いのアイテムだったのではないか?という疑念もあります。

ものの本によれば、もともと蜜蜂はラッキーアイテムとして、西洋世界で親しまれていたそうですが、19世紀のジュエリー界に「昆虫ブーム」が訪れると、蜂はもちろん、甲虫やら、蜻蛉やら、いろんな昆虫が女性の身を飾り立てることになったのだとか。

(別冊太陽『骨董をたのしむ62・永遠のアンティークジュエリー』(平凡社、2004))

昨日のクワガタや、今日の蜘蛛のブローチは20世紀前半の品ですが、いずれもその末流ではないかと思います。

★

そうした昆虫アイテムの流行には、アールヌーヴォーを染め上げていたジャポニズムの影響もあったでしょうが、それ以上に、19世紀後半に大衆化した博物学の一大ブームの影響を見落とすことはできないと思います。

当時は女性だって磯に出かけて貝を拾い、イソギンチャクをつかまえ、森の小道で苔やシダを採集し…という具合でしたから、野の虫たちもまた「追い求められる存在」であり、「憧れを誘う存在」だったわけです。

★

それがいつしか、昆虫は嫌われる存在、不気味な存在になり、農業害虫や衛生害虫以外に、単に不快という理由で忌避される「不快害虫」という言葉が生まれ、「不快害虫」を駆除する殺虫剤が、スーパーやホームセンターの棚にズラッと並ぶ状況になりました。

その理由のすべてを説明するものではないにしても、その一端を解き明かしたのが以下の論文です(ただし、リンク先は原論文ではなく、その解説ページです)。

■深野祐也・曽我昌史

「なぜ現代人には虫嫌いが多いのか?

―進化心理学に基づいた新仮説の提案と検証―」

「なぜ現代人には虫嫌いが多いのか?

―進化心理学に基づいた新仮説の提案と検証―」

もともと毒のある虫のように、「避けるべき虫」というのはいたわけですが、身近に虫がいなくなると、避けるべき虫とそうでない虫を区別することができなくなり、虫といえば一様にみな避けるようになったのだ…という説です。(それと、屋外より屋内で虫を目にする機会が増えると。感染症リスク回避のため、虫に対する嫌悪感がより強まることも要因のひとつに挙げられています。)

まあ、身の回りに虫がやたらめったらいたら、いちいち嫌悪や回避もしていられないわけで、虫と出会う機会が減って、生活空間で虫の存在が「有徴化」することが、虫嫌いの発生の前提であることは確かだと思います。

琥珀色のクワガタ ― 2023年07月15日 09時33分21秒

しばらく前に今年初めての蝉を聞き、「あ、鳴いているな」と思ったら、昨日は急に蝉時雨状態になりました。先駆けに続いて、いよいよ本隊のお出ましです。

それにしても、地面の下で互いに相談していたわけでもなかろうに、よくこれほどタイミングが揃うものだと感心します。

★

さて、何か涼し気なものはないかな…と思って、まあ涼しいかどうかは分かりませんが、季節柄、昆虫のブローチです。

つる草に昆虫のモチーフは、いかにも19世紀のアール・ヌーヴォーっぽいですが、購入したカリフォルニアの業者によれば、1930年代の品とのことでした。アール・デコ期に入ってからも、ちょっとレトロなデザインとして、こういうものが受け入れられる素地があったのでしょう。

そう思って見ると、そもそも素材は真鍮だし、このクワガタにはめ込まれているのはガラスの模造宝石だし、全体に気取りのないお手軽感があります。これこそが時代の気分だったのかもしれません。

葡萄の葉にたまった露もファセットのガラス玉。この辺はたしかに涼し気かも。

(裏面)

★

改めて暑中お見舞申し上げます。

今日も当然30度超えで、さらに明日・明後日は35度だ、39度だ…と天気予報は脅しています。

どうぞご自愛のほど願います。

虫さまざま…江戸から明治へ ― 2023年04月15日 11時42分06秒

日本画家による、日本画の絵手本としての昆虫図譜。

一昨日の森本東閣作『虫類画譜』が、まさにそうでした。もちろんそうした本も美しく魅力的であることは間違いないのですが、今一度このブログの趣旨に立ち返って、本来の博物画の文脈に沿った作品も見てみます。

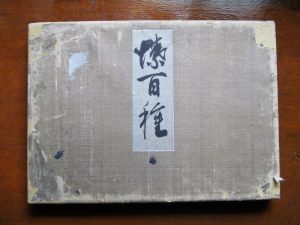

『百虫画』、一名「蠕蠕集(ぜんぜんしゅう)」。

作者は、山本渓愚(やまもとけいぐ、1827-1903)。

渓愚の父は京都の本草学者、山本亡羊(やまもとぼうよう、1778-1859)で、亡羊は小野蘭山に学び、シーボルトとも交流があったといいますから、その時代の雰囲気が知れます。

渓愚も父親の跡を継いで、本草学を修めました。年号でいえば、生まれたのが文政10年、亡くなったのが明治36年ですから、ほぼ江戸と明治を半々に生きた人です。明治になると新政府に仕え、明治5年(1872)には博覧会事務局に入り、明治8年(1875)には京都博物館御用掛となって…云々とウィキペディアには書かれていますが、要は江戸から明治へ、そして本草学から博物学へという過度期を生きた人です。

そうした人の手になる虫類図譜が、この明治39年(1906)に出た『百虫図』です(発行者は京都下京区の山田茂助)。刊行されたのは渓愚の没後になりますが、その辺の事情は後記に記されています(筆者は博物学者の田中芳男(1838-1916))。

(冒頭の「虫豸(ちゅうち)」は、虫類一般を指す語)

そこには、「渓愚は幼時より博物学を修め、画技を学び、動植物の写生に努め、その数は数千点に及んだ。本書はその一部を竹川友廣(日本画家)が模写したもので、絵画を志す人にとって大いに有益であろう」…という趣旨のことが書かれています。これを読むと、本書はやっぱり絵手本的な使われ方を想定していたようで、制作側の思いはともかく、受容層のニーズとしては、当時、そうした本が強く求められたことが分かります。

★

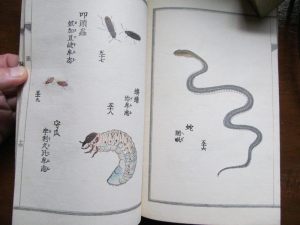

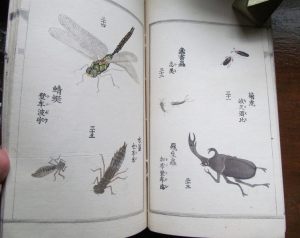

本書の中身を見てみます。

ご覧のとおり先日の「花虫画」とはまったく違った画面構成です。そこに植物が描き込まれている場合も、単なる景物ではなしに、その昆虫の生活史と不可分のものとして描かれています。

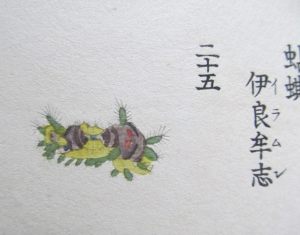

(クツワムシ)

(イラガの幼虫。その上に描かれた、木の枝に付着した小さな楕円体が繭。通称「雀の担桶(スズメノタゴ)」)

虫たちの描写も真に迫っていて、博物画の名に恥じません。

カミキリムシも、ちゃんとシロスジカミキリと同定できます(一昨日の森本東閣のカミキリムシは、いささか正体不明でした)。

巻末にはラテン語の学名まで載せていますが、トカゲも蛇もミミズもすべて「百虫」のうちに数えているあたりが、博物学指向といいながら、いかにも江戸時代の<虫類観>で、ちょっと不思議な感じがします(他のページには、蛙もカタツムリも、さらに冬虫夏草まで載っています)。

本の構成も、近代の生物学的分類とは無縁の配列で、この辺も江戸時代の本草書そのままですが、まあすべては過渡期の産物であり、その過渡期らしさこそが、本書の魅力なのでしょう。

余談ですが、本書の装丁は一昨日の芸艸堂の本と比べて素っ気ないですが、よく見ると一般的な「四つ目綴じ」ではなくて、「康熙綴じ(+唐本綴じ)」になっていて、この辺がさりげなく凝っています。

日本的昆虫画の展開 ― 2023年04月13日 19時31分05秒

昨日はなんだかぼんやりした文章を書いてしまいましたが、改めて確認すると、例の古書目録は確かに存在し、欲しかった本も確かに手元にありました。もちろん市さんのところに行ったことも本当です(たぶん)。

本棚から期せずして出てきたのは、明治時代の古い昆虫画譜です。

■森本東閣(画・編)『虫類画譜』

芸艸堂(うんそうどう)、明治43(1910)

芸艸堂(うんそうどう)、明治43(1910)

先日、やっぱり明治に刊行された『蝶百種』というのを採りあげましたが【LINK】、そのことが意識にあったので、目録を見ていてパッと目についたのだと思います。でも、そうでなくとも、私の中にある昆虫趣味、博物趣味、古物趣味の重複する本ですから、これは目に飛び込んで当然です。

冒頭には題字と緒言が3丁、それに続いて図版が23丁綴じられています。

和本というのは、原則1枚の紙を二つ折りにしたものが糸で綴じられていて、この1枚の紙を「丁」と数えます。今風にいえば1丁は2ページに相当します。したがって本書は、都合46ページ分の図版を含むわけですが、多くが見開きの図なので、図版数でいえば、24図版、そして図示された蟲類(昆虫以外に蜘蛛も載っています)は全部で47種です。

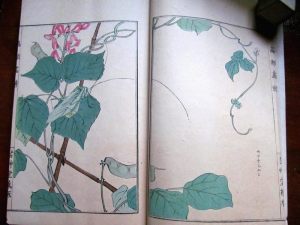

内容はこんな感じです。

ご覧のように、虫たちはそれぞれ植物と取り合わせて描かれており、花鳥画ならぬ「花虫画」の様相を呈しています。伝統的な日本画の文法にのっとって描くと、必然的にこうなるのでしょう。

本書の作者は、日本画家の森本東閣(もりもととうかく)。

東閣は昭和22年(1947)に70歳で没したそうなので、これが数え年なら、明治11年(1878)の生まれです。東閣は他家を継いで森本姓となりましたが、元は日本画家・幸野楳嶺(こうのばいれい、1844-1895)の長男で、父楳嶺の門人・菊池芳文に師事しました。

緒言によれば、本書は実父・楳嶺の遺志を継いで、楳嶺がかつて編んだ虫類画譜の続編として上梓した旨が書かれています。したがって、本書は博物学的関心から編まれたのではなくて、あくまでも日本画の絵手本として作られたものであり、その描写が日本画風であるのも当然です。

本書で面白いのは、虫名の記載が「スジクロカバマダラ」とか「ウラナミアカシジミ」のように妙に細かいのもあれば、「カミキリムシ」とか「蟻」のように、至極大雑把なのもあって、その精粗の差が激しいことです。緒言には「本図附記する所の名称多くは世俗の称を用ゆ 科名学名に至りては誤なきを保せずと雖ども 是れ蓋し絵画資料に供する目的なれば 観者之を恕せよ」とありますが、画題として細かく描き分ける必要があった蝶類と、日本画の世界では脇役に過ぎない虫たちとの格差にも、日本画家の目線を感じます。

★

それにしても、この木版の味わいというのは何なんですかね。

和紙に摺られた多色木版による昆虫たちの優しさ、美しさは言うまでもありませんが、そこにさらに言葉を加えるならば、「懐かしさ」でしょうか。

もちろん私にしたって、明治時代を実際に生きていたわけではないんですが、明治の小説や祖父の昔語りから刷り込まれた往時のイメージが私の中には明瞭にあって、こういう刷り物を見ると、それが強く賦活されて「嗚呼…」とため息がもれます。

★

さっき写真を撮って気づきましたが、本書の表紙は版元「芸艸堂」の名を捺した、非常に凝ったものです。まさに美術専門書店の面目躍如。

でも、本書は格別の稀書というわけでもなくて、現時点でも複数の古書店で普通に売られているので、同好の方はぜひ手に取っていただければと思います。

【付記】 上記の幸野楳嶺の弟子にあたる竹内栖鳳が、画家として一本立ちする前、まだ十代の修業時代に描いた昆虫スケッチを、MOA美術館のツイートで拝見しました。https://twitter.com/moa_museum/status/1408004675484278784

肉筆画になると、その精細なること木版画よりもさらにすごいですね。こうなると下手な博物画よりもよっぽど真に迫っています。

蝶百種 ― 2023年04月02日 17時49分56秒

昨日の速水御舟の絵から、日本画による昆虫表現について考えていました。

(表紙サイズは約18×24.5cm)

そこからさらに、『蝶百種』と題した画帖形式の図譜が手元にあるのを思い出しました。本来は上・下巻、あるいは上・中・下巻から成るもののようですが、手元にあるのは上巻だけです。

収録図版(Plate)数は全部で12。各図版が2~4点の図(Fig.)を載せており、収録図数は、上の目次にあるとおり全41図。ただし同じ種類で複数の図にまたがるものがある関係で、掲載種数は33種です(…ということは、全体で上・中・下の3巻構成だった可能性が高そうです)。

この上巻には、奥付や序言のようなものがどこにもないので、刊行年や版元、出版事情等は一切不明。ただ、描かれた蝶の一覧に台湾産のものが含まれていることから、おそらく台湾が日本に割譲された1895年(明治28年)以降に制作されたと思われ、もろもろ考え合わせると、明治の末から大正初めごろ、すなわち1900~1910年代に出版されたものだと想像します。

作者は春木南渓(生没不詳。活動期(※)1876-1916)。

南渓は、花鳥山水を能くした南画家の春木南溟(1795-1878)を祖父に、同じく春木南華(1818-1866)を父に持つ、画人一家に生まれた人。その人が、実弟の春木南峰(生没不詳)や、さらに後続世代に当たるらしい春木南汀や弟子筋とおぼしい南涛、南山、南湘(いずれも伝未詳)らとともに絵筆をとり、それを木版で起こしたのが、この図譜です。

(※)東京文化財研究所の「書画家人名データベース(明治大正期書画家番付による)」の掲載年代【LINK】。

★

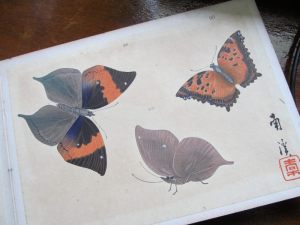

ヒオドシチョウ(右)、コノハチョウ(左)を描いた第1図版。

この図だけからも、すでに並々ならぬものを感じます。

絵師も頑張りましたが、この彫りと摺りは見事だと思います。

ヨーロッパで刊行された極美の蝶類図譜(それを手に取ったことはありませんが)に劣らず、日本の木版技術の粋を尽くしたこの図譜も、また素晴らしい仕上がりと言ってよいのではないでしょうか。

ジャコウアゲハ(右)とクロアゲハ(左)。

そのクロアゲハの後翅の付け根のリアルな色合いに、思わず目を見張ります。

顔料の進歩で、青い蝶たちの発色も冴えています。左はオオムラサキ(♂)、右下はコシジミ、上の見慣れない蝶は台湾産のツマムラサキマダラ。

アオスジアゲハ。

朱の斑紋が美しいワタナベアゲハ(台湾産)。蝶の描写は、静的なものばかりでなく、こんなふうに飛翔の姿を捉えたものもあります。

ちなみに「ワタナベアゲハ」という和名は、台湾に駐在していた渡辺亀作(警部補)の名前に由来し、虫好きの彼が、日本昆虫学の開祖、松村松年(1872-1960)に標本を提供した関係で、この名が付いたんだそうですが【LINK】、渡辺警部補は1907年に台湾で起きた「北埔事件(ほくふじけん/台湾住民による抗日騒乱事件)」の際に命を落としており、なかなか穏やかならぬ歴史がそこにはあります。

なお、この『蝶百種』には蝶ばかりでなく、蛾も載っています。

たとえば上図。中央上はシロスジトモエ、右下はシンジュサン。

下図はホタルガです。

この点が、この図譜の「博物学的相貌」をさらに強めているように感じます。

★

ところで、この図譜を見て気づくのは、和名が現行のものとほぼ一致することです。

昆虫の標準和名は、上に出てきた松村松年によるところが大きく(この辺は小西正泰氏の受け売りです)、その名称や虫体の表現に、松村の『日本昆虫学』(1898)、『日本千虫図解』(1904~1907)、『続日本千虫図解』(1909~1912)あたりの影響があるのではないか…とぼんやり想像しますが、まだ調べたわけではないので、確証はありません。

そもそも、南画系の絵師がなぜ蝶の図譜づくりに駆り出されたのか?

絵師は画業修練として、実物の写生や模本づくりを盛んに行いましたが、この図譜はそうしたレベルを超えているようにも思います。

かつて、自分は日本的博物画について、以下のような一文を書いたことがあります。

(画像再掲。元記事はこちら)

「日本画の筆法による絵図に博物学的解説を付した、この種の図譜が、大正から昭和にかけて流行った時期があり、〔…〕かつて荒俣宏さんが激賞した、大野麥風(おおのばくふう、1888~1976)の『大日本魚類画集』(昭和12~19年=1937~44)はその代表で、それ以外にも、動物・植物を問わず、いろいろなジャンルで優美な作品が作られたのでした。

そこには、花鳥画の長い伝統、江戸期以来の「画帖」という出版ジャンルの存在、錦絵の衰退と前後して興った新版画運動のうねり、明治の消費拡大(さらに輸出の増大)に伴う染色工芸図案集へのニーズ、そして美しいものを欲する都市受容層の拡大…etc.、純然たる博物趣味とは別の要因もいろいろあったと思います。

それだけにこうした作品群は、いわば「博物図譜の日本的展開」として、大いに注目されるところです。」

そこには、花鳥画の長い伝統、江戸期以来の「画帖」という出版ジャンルの存在、錦絵の衰退と前後して興った新版画運動のうねり、明治の消費拡大(さらに輸出の増大)に伴う染色工芸図案集へのニーズ、そして美しいものを欲する都市受容層の拡大…etc.、純然たる博物趣味とは別の要因もいろいろあったと思います。

それだけにこうした作品群は、いわば「博物図譜の日本的展開」として、大いに注目されるところです。」

この本が生まれたのも、たぶん上のような文脈においてなのでしょう。

本書は国会図書館でも、さらに大学図書館の横断検索CiNii Booksでもヒットしないので、かなり稀な本だと思いますが、日本の昆虫図譜、ひいては博物図譜の歴史において決して無視できぬ作品だと思います。

★

冒頭にもどって「日本画による昆虫表現」ということについて述べれば、日本画は甲虫類のような硬質な対象を表現するのは苦手だと思いますが、鱗翅類のようなソフトな対象にはまことに好適で、これは花鳥画の筆法がそのまま使えるからではないか…と思いました。

春の闇 ― 2023年04月01日 21時48分27秒

桜がはらはら散る一方で、樹々はにわかに芽吹き、ピンクとグリーンのコントラストが美しい季節となりました。まこと「柳桜をこきまぜて」と謳われた都の春もかくや…と思わせる四囲の景色です。

だから心が浮き立つかというと、意外にそうでもありません。

秋の心と書いて「愁」。そして「春愁」という言葉もあって、今の季節はのどかな中にも、一抹の淋しさを感じます。命の営みは、どこか悲しさを感じさせるものですが、それがより強く感じられるからかもしれません。

★

今日は故・安倍氏の事績を振り返る映画、『妖怪の孫』を見に行ってきました。

そして、家に帰ってからも、何となく索漠とした思いで、従軍慰安婦と歴史修正主義の問題に取材した映画『主戦場』(2019)をアマゾンプライムで見直していました。安倍氏は後者にも登場して、いろいろ「活躍」しているのですが、この間に横たわる4年という歳月が、そこにある種の陰影を添えて、話に奥行きを感じました。

「桜を見る会」でタレントに取り巻かれ、我が世の春を謳歌した安倍氏。両親にねじれた愛憎を抱き、祖父・岸信介を超えることで、彼らに心理的復讐を果たそうとした安倍氏。そのための権謀術数に明け暮れ、果ては凶弾に斃れた安倍氏。

まあ、すぐれて人間的なエピソードではあります。

でも、だからといって、仁も義も乏しい人間が宰相の地位に付くことは正当化できないし、国民の側からすれば、それは悲劇以外のなにものでもありません。

★

灯取虫 死しての後の名なりけり 松宇

「灯取虫」は灯火に慕い寄る蛾のことで、夏の季語です。自ら灯火に飛び込むからこそ、その名があるわけで、これはたしかに「死しての後の名」です。そう考えると、いくぶん理に勝ちすぎている気もしますが、私にとっては不思議と鮮明な印象をもたらす句で、折にふれて口をついて出てきます。

安倍氏と灯取虫がどう結びつくかは、自分でもよく分かりませんが、今また口をついて出た以上、そこには何か連想が働いているのでしょう。でも、安倍氏の姿を仮に灯取虫に重ねたとして、彼が身を焦がした「灯火」とはいったい何だったのか?

(速水御舟 「炎舞」、1925)

ちなみに、作者の伊藤松宇(1859-1943)は古俳書収集で知られた人。齢は正岡子規よりも年長ですが、子規とも交流があり、明治~大正の俳壇で一家を成しました。

Iron Insects ― 2022年09月02日 09時00分58秒

机辺に置かれた鋳鉄製の虫。

手元の買物帳には、「1996 11/25 インド鉄工芸品 虫3種 800×3 LOFT」とあるので、もう26年もの付き合いになります。

もっとも、彼らは26年間ずっと机辺に棲んでいたわけではありません。

ご覧の通り至極他愛ない品なので、長いこと引き出しにしまいっぱなしでした。でも、このあいだ久しぶりに見つけて、手にしたときの重みがいいなと思って、こうして復活させました。

こちらはバッタの類で、

こっちはタマムシ類のイメージでしょうか。いずれも、ごく素朴な造形です。

こういう品を買った個人的動機としては、当時何となく自然を感じさせるものが欲しかった…というのがあります。この点は以前の記事でも省察しました。ちょうど下の記事に出てくる魚やクワガタの工芸品と同じ時期、同じ動機に基づいて、この鉄の虫たちも買ったのだと思います。(当時のエスニックブームも影響していたかもしれません。)

■虫と魚

ちなみに、買物帳には「3種」とあるのに、2種類しかないのは、もう1種がヘビトンボ【LINK】のような姿をしていたからです。最初はそうでもなかったんですが、だんだんヘビトンボそっくりに見えてきて、私はヘビトンボがひどく苦手なので(咬まれたことがあります)、結局処分してしまいました。かわいそうな気もしますが、見るたびにネガティブな連想が働くものを、手元に置くことは忍び難かったです。

ぎょちょうもく、申すか申すか ― 2022年08月13日 11時00分30秒

みんなで輪になって座り、魚・鳥・木の名前を言い合う「魚鳥木(ぎょちょうもく)」という伝承遊びがあります。考えてみれば、あれはなかなか博物趣味に富んだ遊びでした。

★

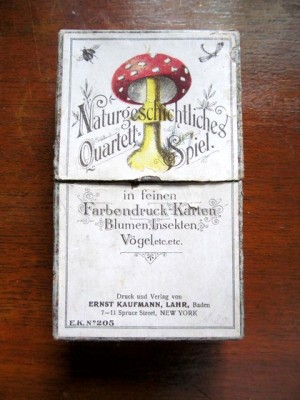

ドイツのカードゲームを見ながら、そんなことを思い出しました。

外箱には愛らしいベニテングタケの絵の脇に「Naturgeschichtliches Quartett Spiel」(博物学カルテットゲーム)とあって、さらに、「美麗な多色カード。花、虫、鳥、などなど」、「印刷・発行 エルンスト・カウフマン社 バーデン州ラール市/ニューヨーク、スプルースストリート7-11」と書かれています。

カウフマン社は1816年の創業。驚くべきことに現在も盛業中です【公式サイト】。

初代はあの石版技術の発明者・ゼネフェルダーに直接学び、その後、多色石版の流行とともに事業を拡大し、ニューヨークを含む海外に出店したのは1880年のことだそうです。このカードゲームも1880~90年代のものと思います。

中身のカードは、いろいろな生物が4枚1グループになっていて、全15グループ、総計60枚のカードから成ります。

Iグループは甲虫の仲間です。絵の下に2列4行にわたって生物名が書かれていますが、一番上に書かれているのが、当該カードの生物名です。左側はドイツ語、右側はフランス語の一般名。そして残り3行が、同じグループを構成する他の生物名で、これを手がかりに「仲間集め」をするわけです。

上段からV(果樹)、VI(野菜)、VII(実のなる木)の各グループ。

同じくXII(キノコ)、XIII(野の花)、XIV(ベリー類)。

カウフマン社ご自慢の多色石版技術が光っています。

中にはちょっと不思議なグループもあって、中段(IX)の鳥の巣も突飛だし、上段(VIII)は蝶グループのようですが、左端には蛾が1匹まじっています。まあ、分類学的に両者は同じ仲間だし、ドイツ語では蝶と蛾を区別しないので、これは理解できます。でも、下段(X)の蜂グループに、トンボが1匹まじっているのは、かなり苦しいです。

このXIグループになると、毛虫、アリ、クモ、バッタと、強いて言えば「雑多な虫」でしょうが、もはやグループの体をなしていません。

まあ、ごく少数のカードで博物趣味を語るとすれば、多少正確さが犠牲になるのもやむを得ません。それよりも、こういう愛らしいカードで身近な生物に対する関心を育み、ゲームを通じて「分類」という作業に慣れ親しむのは、大いに是とすべきことで、その意気に感じます。

★

以下、おまけです。

カルテットゲームは、カードをやりとりしながら、4枚1グループの「仲間」をできるだけ揃えた人が勝ちという遊びです。これまで天文モチーフのカルテットゲームを集めていた関係で、手元には既に何種類もあるのですが、実のところ、その詳細な遊び方はよく知りませんでした。この機会にそれを調べてみたので、メモ書きしておきます。

カルテットゲーム(Quartett Spiel)は、上述のように4枚1グループの「仲間」集めをすることからその名があります。でも、ゲームの性質を考えると、これは別に5枚1グループでも、6枚1グループでもよく、またグループ数も、たまたま今回のものは15グループですが、これまた任意のグループ数で差し支えないわけです。

カルテットゲームはドイツの専売特許ではなくて、英米にも、フランスにもあって、英語圏だと「ゴーフィッシュ」の名称がポピュラーで、そう聞くと、私もかすかに遊んだ記憶があります。あれは普通のトランプを使って、同じ数字のカード4枚をグループに見立てて遊ぶカルテットゲームの一種だったわけです。

あるいは「ハッピー・ファミリーズ」という、専用のカードを使って遊ぶゲームもあります。こちらは「○○家」の家族メンバーを揃えていくという遊びですが、こちらは5枚で1グループだったり、6枚で1グループだったり、いろいろバリエーションがあります。

で、私は知らなかったのですが、この「ハッピー・ファミリーズ」は日本にも古くから移入されていて、「家族合わせ」の名称で、戦前から親しまれていたそうです。その家族合わせゲームの詳細を、ネットで解説されている方がいて、そこから遡って本家のカルテットゲームの遊び方も、ようやく見当が付いた次第です。

■伝統ゲーム紹介:家族合わせ(概要)

■同:家族合わせの遊び方

(ここには3種類の遊び方が解説されています。カルテットゲームもきっと同じでしょう。)

蝶の翅 ― 2022年06月13日 19時25分42秒

今回家を片付けて、これまで目に触れなかったものが、いろいろ表に出てきました。

例えば、三角紙に入った蝶の標本。

これは完全な虫体ではなしに、翅のみがこうして包んであります。長いこと仕舞いっぱなしだったわりに、虫損もなく、きれいなまま残っていたのは幸いでした。

(クロムメッキのケースも、今回引き出しの奥から発見。本来は医療用だと思いますが、密閉性が高いので、改めて標本ケースに転用)

種類も、産地も、系統立ったものは何もないし、翅も破れているものが多いので、標本としての価値はほとんどないと思います。でも、これは特にそういうものをお願いして、知り合いの知り合いの方から譲っていただいたのでした。

なぜかといえば、それは鱗粉を顕微鏡観察するためです。

別に研究的意味合いはなくて、あたかもカレイドスコープを覗き込むように、単に好事な趣味としてそうしたかったのです。

鱗粉の名の通り、鱗状の構造物が視界を埋め尽くし、不思議なタイル画を描いているのも面白いし、モルフォ蝶などはステージが回転するにつれて、黒一色の「タイル」が徐々に鮮やかなエメラルドに、さらに一瞬淡いオレンジを呈してから輝くブルーに変わる様は、さすがに美しいものです。

(下半分はピンボケ)

でも、忌憚のないところを言えば、私の場合、鱗粉の美しさを愛でるというよりも、まさに鱗粉を顕微鏡で眺めるという行為に酔いしれているところがあって、この辺は子どもの頃から進歩がないなと思います。

★

私の人生の蝋燭もだんだん短くなってきましたが、夏の思い出はまた格別で、ふとした瞬間に、あの日あの場所で見た陽の光、木の葉の香り、友達の声を思い出します。

今年も理科室のノスタルジアの扉が開く季節がやってきました。

あの日、鉛筆は青いノートに虫たちの生を記録した ― 2021年08月27日 06時27分54秒

夏休みももう終わりです。

でも、今年は夏休みが終わるのか終わらないのか、混乱している現場も多いと聞きます。夏休みが伸びて嬉しい…と、子どもたちが心底思えるならまだしもですが、やっぱりそこには不安な影が差していることでしょう。

★

そういえば今年の夏休みが始まるころ、1通のメールが届きました。

古書検索サイトの「探求書リスト」に登録してあった本が見つかったという知らせでした。リストに登録したのはもう何年も前なので、一瞬キョトンとしました。

実のところ、本自体の記憶も曖昧です。しかし、小学校の図書室で繰り返し読み、それを繰り返し読んだ時の「気分」だけは、ずっと後まで残っていました。その気分をもう一度味わいたくて、一生懸命探した努力がようやく実ったのです。

それは『昆虫の野外観察』という本です。

■杉山恵一(著)

昆虫の野外観察 (カラー版観察と実験14)

岩崎書店、1974

昆虫の野外観察 (カラー版観察と実験14)

岩崎書店、1974

内容は身近な昆虫の生態を、小学生向けにやさしく解説した本で、格別特色のあるものではありません。「では、昔の自分はなぜこの本に夢中になったのか?」と考えながらページをめくっていたら、その理由が分かりました。

それは本の最後に「野外観察のしかた」という章があって、さらに「観察記録の実例」というのが載っていたからです。子ども時代の私がくり返し読んだのは、この「観察記録の実例」でした。以下はその一例です。

「1963年4月23日 晴

東京都町田市

道路わきの電柱にキイロアシナガバチがとりついて、その表面からセンイをけずりとっているのを見た。頭を上にしてとまり、6本の足をふんばり、少しずつ下にさがりながら、口でセンイをけずりとっている。ときおり口をはなし、前足を口のあたりにもってゆく。センイを丸めているらしい。5分間ほどで仁丹粒ほどのかたまりをつくって飛びたった。電柱の表面には、ナメクジが通ったようなかじりあとがついていた。そのほかの箇所にも何本もこのようなあとがあるところから、この電柱にはかなり多くのハチが、巣の材料をとりにきたことがわかる。」

東京都町田市

道路わきの電柱にキイロアシナガバチがとりついて、その表面からセンイをけずりとっているのを見た。頭を上にしてとまり、6本の足をふんばり、少しずつ下にさがりながら、口でセンイをけずりとっている。ときおり口をはなし、前足を口のあたりにもってゆく。センイを丸めているらしい。5分間ほどで仁丹粒ほどのかたまりをつくって飛びたった。電柱の表面には、ナメクジが通ったようなかじりあとがついていた。そのほかの箇所にも何本もこのようなあとがあるところから、この電柱にはかなり多くのハチが、巣の材料をとりにきたことがわかる。」

おそらく、著者の杉山氏自身の実見であろう、こういう観察記録がそこにはたくさん載っていました。もちろんそれまでも昆虫の生活をじっと覗き見ることはありましたが、それを客観的な記録にとどめるということが、当時の私には非常に科学的な営みに感じられたのです。単なる「虫捕り」で終わらずに、小さな昆虫学者たらんとするならば、こうした活動こそやらねば!…みたいな気分だったのでしょう。「ファーブル昆虫記は、ファーブル先生でなくても書けるぞ!」という心の弾みもあったかもしれません。

★

当時、リング綴じの小さな青いノートを野帳としてポケットに入れていたのを覚えています。そこには杉山氏の文章をまねて、いくつかの観察記録が書かれていました。でも、ここが私の限界で、鈍(どん)な私はそこからさらに鋭い観察眼をはぐくむことなく、この観察ブームは一時のことで終わったのでした。

それでも一時のこととはいえ、身近な自然観察を真剣にやったのはとても良いことでした。今もその真剣さを懐かしく思うからこそ、何十年も経ってからこの本を探したのだと思います。

★

これは私個人のちっぽけな経験に過ぎませんが、こういう小さな経験が人生において決定的に重要であったりします。似たような思い出のある方ならば、おそらく頷いて下さるのではないでしょうか。

最近のコメント