夢の収蔵庫 ― 2024年04月27日 14時32分13秒

せっせと資料を集めていると、なんだか「自分だけの小さな博物館」を作っているような気分になることがあります。

自分だけのミュージアムを持てたら…。

これは私にとっての夢であると同時に、多くのコレクターにとっての夢でもあるでしょう。そこにどんなものが並ぶかは、人それぞれだと思いますが、お気に入りのモノに囲まれた世界にずっと身を置きたいというのが、そのモチベーションになっていることは共通しているはずです。

まあ、中には例外もあります。たとえば“私設戦争犯罪資料館”があったとして、そこに並ぶ品がオーナーにとって「お気に入りのモノ」とは思えないし、江戸の春画コレクターにしても、その世界にずっと身を置きたいとは思わないでしょう。

そんな例外はあるにしても、「お気に入りのモノに囲まれた世界にずっと身を置きたい」というのは、わりと普遍的な観望だと思います。

★

今の私の部屋はさながらコックピット状態で、「お気に入りのモノに囲まれる」という部分だけ取り出せば、すでに目標達成といってもいいですが、じゃあこれが理想の姿かと言われれば、もちろん違います。

たとえ小さな博物館でも、博物館を名乗るからには、「展示」と「収蔵」、さらに「調査研究」のためのスペースが分離していてほしいわけで、今の環境はそのいずれも満たしていません。たしかにモノはそこにあります。でも、単にモノが堆積している状態は「展示」とも「収蔵」とも言わないでしょう。収蔵とは、きちんとモノが整理され、必要な時に必要なモノにアクセスできることをいうのだと思います。

★

そんな願望から、7段のトレイが付いた小引き出しを手に入れました。

これが私のイメージする収蔵庫のミニチュアで、何だかいじましい気もしますが、千里の道も一歩からです。

これを購入したのはもちろん実際的な理由もあって、ウクライナのブセボロードさんを知って以来、アストロラーベやそれに類する天文機器が急に増えたので、それを効率的に収納する必要に迫られたからです。

平面的なモノを収めるには、こういう浅いトレイの引き出しが便利で、ほかにも対象に応じて、いろいろな物理的収納形態が考えられます。中には気密性の有無が重要になる品もあるでしょう。

いずれにしても、深浅大小さまざまな引き出しが壁一面にあって、モノを自由に取り出したりしまったりできたら嬉しいですね。そして(もちろん)ゆったりとした書棚があり、ガラス戸つきの大きな戸棚があり…となると、だいぶ理想のミュージアムに近づいてきますが、いかんせんそれらを置く空間を作り出すことが難しいので(神様ならできるかもしれませんが)、今のところは単なる夢想に過ぎません。

ワーナー・アンド・スウェイジー、夢の跡(中編) ― 2024年04月17日 07時28分49秒

写真集の中身を見てみます(以下、原著キャプションは青字)。

「米国海軍天文台、ペンシルベニア大学、その他のために製作された天文機器類」。ワーナー社の倉庫ないし展示室に置かれ、納品を待つ製品群です。手前の4台は天体の位置測定用の子午儀・子午環、その奥は一般観測用の望遠鏡。

前回、前々回触れたように、ワーナー社の光学機器はレンズを外注しており、そのオリジナリティは機械的パーツの製作にこそありました。

たとえば、こちらは「米国海軍天文台の26インチ望遠鏡用の運転時計(driving clock)」。天体の日周運動に合わせて鏡筒を動かし、目標天体を自動追尾するための装置です。

あるいは、天体の位置を厳密に読み取る「位置測定用マイクロメーター(position micrometer)」。

あるいは、「自社で製作し使用している40インチ自動目盛刻印装置」。上のマイクロメーターもそうですが、計測機器の「肝」ともいえる目盛盤の目盛りを正確に刻むための装置で、工作機械メーカーの本領は、こんなところに発揮されているのでしょう。

そうした製作加工技術の集大成が、大型望遠鏡であり、それを支える架台であり、全体を覆うドームでした。(「ヤーキス天文台の40インチ望遠鏡、90フィートドームおよび75フィート昇降床」、「ワーナー・アンド・スウェイジー社設計・施工。1897年」。)

上のヤーキスの大望遠鏡は実地使用に先立って、シカゴ万博(1893)にも出展されました。足元には正装をした男女、頭上には巨大な星条旗。天文学では後発だったアメリカがヨーロッパに追いつき、けた外れのスピードで追い越していった時代の変化を如実に物語っています。

(この項、次回完結)

天上 影は変わらねど ― 2024年03月05日 17時42分12秒

今日も時計の話題。

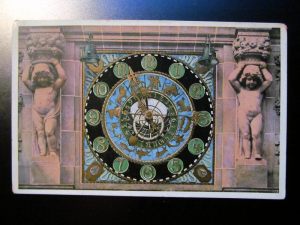

今回登場するのは、美しい天文時計の絵葉書です。

時計自体のデザインも美しいし、絵葉書のほうも金のインクがきらめく美しい仕上がり。ハーフトーンのモノクロ版に(おそらく)石版で色を乗せるという、折衷的な方法で印刷されています。

版元のカール・ブラウン社は「美術研究所」を名乗るだけあって(正式な名乗りはKunstanstalt Karl Braun & Co.)、その印刷に相当意を用いたのでしょう。ネット情報によれば、同社は1898年にミュンヘンで生まれ、1911年にベルリンに移転したとのことですが、この絵葉書はベルリン移転後の1914年頃の発行です。

★

ちょっと驚くのは、この古風な天文時計が古いものでもなんでもなくて、絵葉書が刷られた当時、出来立てほやほやの新品で、しかも、場所が教会とか市庁舎とかではなくて、ビクトリア保険会社という一営利企業の社屋だという事実。

まあ日本でもそうですが、銀行とか保険会社は信用が大事…というわけで、当時はことさらに重厚な建物が求められたのかもしれませんが、そこに天文時計を取り付けるというのは、日本人にない発想でしょう。近代に入っても、ヨーロッパでは依然として、天文時計にシンボリックな――たとえば技術と叡智の象徴とか、所有者の財力と高尚さを示すものといった――意味合いを込めていた例だと思います。

ビクトリア保険会社の巨大なネオバロック様式の社屋は、ベルリン中心部で1893年から1913年にかけて延々と建設が続けられ(それもすごい話です)、現在も地元のランドマークらしいです。でも、同社も保険会社再編の波とともに「エルゴ」社に統合され、この社屋も今では「旧社屋」に過ぎず、天文時計にいたっては、むなしく錆びついた文字盤を残すのみ…と聞くと、そぞろ哀れを催さないわけにはいきません。

青龍を招く ― 2024年01月29日 20時27分03秒

思い付きで記事を書き継いでいるので、まとまりがなくなりましたが、今年の正月には干支にちなんで、どこから見ても龍という品を登場させようというのが、昨年末からの構想でした。

もちろんこれだけでも十分なのですが、上の元記事を書いてから月日が経つうちに、この渾天儀もパワーアップし、今や新たな龍がそこに加わっています。

それがこの青銅の青龍。

渾天儀というのは、いわば「この世界全体」を表現しているものですから、世界を守護する霊獣をその四方に配置したら、さらに世界は全きものになるだろうと思ったのです。

霊獣とはいうまでもなく「東方・青龍、南方・朱雀、西方・白虎、北方・玄武」の四方神です。

この渾天儀をゆったり置けるだけのスペースが部屋にあれば、四方神もこの世界を守る守り甲斐があろうというものですが、残念ながら今は下の写真のように、ゴチャゴチャとその足元に押し込められています。

とはいえ、本場・中国の渾天儀だって、これだけの備えはしてませんから、私の部屋の隅っこに在る「世界」は、その全一性において無比のものだと自負しています。(もちろん真面目に受け止めてはいけません。)

ガリレオの木星盤 ― 2024年01月06日 17時05分16秒

明日の日曜日から月曜日にかけて、能登は雪ないし氷雨の予報です。

高齢の方も多い地域です。寒さがどうか御身体に障りませんように。

★

ジョヴィラーベ(Jovilabe)という天文器具があります。

かなりマイナーな装置なので定訳もありませんが、語義から「木星盤」と訳すのが良いように思います。

上はフィレンツェのガリレオ博物館(Museo Galileo)が所蔵するジョヴィラーベのレプリカです。ポータブルな器具とはいえ、約39×19cmと結構大きいので、手に持つとズシッときます。

ジョヴィラーベとは、木星の四大衛星(ガリレオ衛星)の動きを知るためのアナログ計算機です。

ジョヴィラーベの動作原理を図示した、ガリレオの手稿が残されているので、これが彼の発明になることは確かです。ただし、彼がこのような真鍮製の完品を製作した記録はありません。ガリレオ博物館に残されているのは、メディチ家の一族であるレオポルド・デ・メディチ(1617-1675)の旧蔵品で、ガリレオの死後に作られたものだそうです。

ジョヴィラーベは、大円盤と小円盤という主に2つのパーツから成ります。

上部の大きな円盤の中央にあるピボットは木星を表し、その周囲に描かれた4つの円は各衛星(内側からイオ、エウロパ、ガニメデ、カリスト)の軌道です

地球からは、ガリレオ衛星の各軌道をほぼ真横から見る形になるので、衛星は線分上を往復運動する4つの光点として観測され、ガリレオも最初はこれが木星の衛星とは気付きませんでした。それでも、光点の位置を連続して記録しているうちに、これが衛星であることを確信し、その公転周期を割り出すこともできました。

光点(衛星)と木星の距離を測定する際、ガリレオは木星の視半径を単位にそれを記録しました。大円盤に刻まれた平行線スケールがそれで、線の間隔は木星の視半径と等しくなっています。(ですから中央のピボットは単なる金具ではなく、木星のリアルな模式図にもなっています。要するに大円盤は木星近傍を上から見たチャート図です。)

各軌道とスケールの交点に書かれた小さな数字は、衛星が軌道上のその位置に来たとき、木星から何ユニット(1ユニット=木星の視半径)離れて見えるかを示しています。

逆に言うと、地球から観測したとき、木星と衛星が何ユニット離れているか分かれば、衛星の軌道上での位置が求められます。(ただし、1本の目盛り線は軌道円と2箇所で交わるので、衛星が今どちらの交点にいるのか、1回の観測では決定不能です。でも連続的に観測していれば、木星との距離が現在拡大中か縮小中かはすぐわかるので、その位置は容易に決定できます。)

そして、ある時点における衛星の軌道上の位置が分かれば、それぞれの公転周期から、1時間後、2時間後…、さらに1日後、2日後…の位置もただちに求められます。それを知るためのツールが、ジョヴィラーベの下部に用意された数表です。

たとえば上の画像は、ガリレオが「第3衛星(Medij Motus Tertiae)」と呼んだガニメデの運動量を表にしたものです。「in Diebus」すなわち日数を単位にすると、1日後(24時間後)には軌道上を50度14分18秒、2日後には100度28分36秒移動していることを示し、隣の「in Horis」は同じく時間を単位にして、1時間後には2度5分36秒、2時間後には4度11分12秒移動することを表しています。

★

ただし、上記のことには保留が必要です。

例えばガニメデは上記のような具合で、軌道を1周するのに約7日間かかります。さらに外側を回るカリストだと、公転周期は16日半にもなります。この間、地球と木星の位置関係が不変なら問題ないのですが、カリストが軌道上をグルッと1周して元の位置に戻ってきても、その間に地球の方も動いている(公転運動)ため、カリストの見かけの位置は違って見えます。

これは衛星が木星面を横切ったり、その背後に隠されたりする現象(掩蔽)の予測にも影響するので重大です。(そもそも、ガリレオが四大衛星の動きにこだわったのは、それを地球上の特定地点の経度決定に必要な「ユニバーサル時計」として使えないかと考えたからです。)

それを補正する工夫が、ジョヴィラーベの下部にある小円盤であり、それと大円盤をつなぐクランク機構です。小円盤の中心は太陽で、円周は地球の公転軌道、円周上にあるツマミが地球の位置を表します。

地球の公転軌道はガリレオ衛星の公転軌道よりもずっと大きいので、大円盤と小円盤は同一スケールにはなっていませんが、重要なのは、装置の上で<太陽―地球>の距離と、<太陽―木星>の距離が同一スケールで表現されていることです(木星の軌道長半径は地球のそれの5倍強です)。

(Aはプラス、Sはマイナス補正を意味します)

そのため、クランクを回すと太陽・地球・木星の位置関係に応じた視線方向の変化が分かり、装置最上部の目盛りでその変化量(-12度~+12度)を読み取ることで、衛星の見かけの位置を補正して、軌道上での「真の位置」(※)を知ることができるわけです。

★

なんだか分かったようなことを書きましたが、どうも一知半解の感がぬぐえないのと、説明がいかにも拙いので、より正確な情報を下に挙げておきます。

■Guido Dresti and Rosario Mosello

Rethinking and Rebuilding Galileo’s Jovilabe

Bulletin of the Scientific Instrument Society No. 139 (2018) pp.12-16

Rethinking and Rebuilding Galileo’s Jovilabe

Bulletin of the Scientific Instrument Society No. 139 (2018) pp.12-16

※以下からフリーダウンロード可能

(※)【1月7日付記】 ここでいう「真の位置」の基準は、天球ではなく、太陽と木星を結ぶラインです。したがって、ガリレオがいう木星の衛星の公転周期は「恒星月」ではなく、「(木星から見た)朔望月」です。また小円盤上を地球が1周するのに要する時間も、地球の1年ではなく、地球と木星の会合周期=約399日になります。

ジョージ星辰王 ― 2022年11月12日 16時33分27秒

天王星といえば、その発見者であるウィリアム・ハーシェル(1738-1822)の名が、ただちに連想されます。そればかりでなく、19世紀後半に「ウラヌス」の名称が定着する以前は、天王星そのものを「ハーシェル」と呼ぶ人がおおぜいいました。

この名は主にフランスとアメリカで用いられ、ニューヨークで出版された、あの『スミスの図解天文学』(1849)でも、天王星は「ハーシェル」として記載されています。

もちろん、これはハーシェルの本意ではなく、ハーシェル自身は、時のイギリス国王・ジョージ3世に敬意を表して、ラテン語で「ゲオルギウム・シドゥス」(ジョージの星)という名前を考案しました。そしてこれを元に、イギリスでは天王星のことを「ジョージアン」と呼んだ時期があります。

★

ジョージ3世(1738-1820/在位1760-1820)は、自分と同い年で、“同郷人”(※)でもあるハーシェルを目にかけ、物心両面の支援を惜しみませんでした。(※ハーシェルはドイツのハノーファー出身で、ジョージ3世はイギリス生まれながら、父祖からハノーファー選帝侯の地位を受け継いでいました。)

ハーシェル推しの私からすると、ジョージ3世は、もっぱらその庇護者という位置づけになるのですが、でもジョージ3世の天文好きは、ハーシェルと知り合う前からのことで、彼はもともと好学な王様でした。金星の太陽面通過を観測するために、1769年、ロンドン西郊のキュー・ガーデンに天文台を新設し、併せてそこを科学機器と博物コレクション収蔵の場としたのも彼です。

★

そんなジョージ3世ならば当然かもしれませんが、彼には一種の「時計趣味」があり、精巧な天文時計を、ときに自らデザインして一流の職人に作らせ、それらを身近に置いていたことを、以下の動画で知りました。

■George III and Astronomical Clocks(by Royal Collection Trust)

こちらは、ジョージ3世自身が筐体デザインした天文時計。1768年、Christopher Pinchbeck 2世(1710-83)作。(詳細はこちら)

こうした興味関心の延長上に、キューの天文台があり、ハーシェルとの出会いがあったわけで、思えばハーシェルは実に良いタイミングで世に出たものです。そして、彼が捧げた「ジョージの星」の名も、単なるお追従ではなかったわけです。(まあ、そういう気持ちも多少はあったでしょうが。)

コメタリウムがやってきた ― 2022年03月31日 21時26分19秒

今を去る8年前、1台のコメタリウムを紹介しました。

■コメタリウム続報

その優美な動きは、今も変わらず動画で見ることができます。

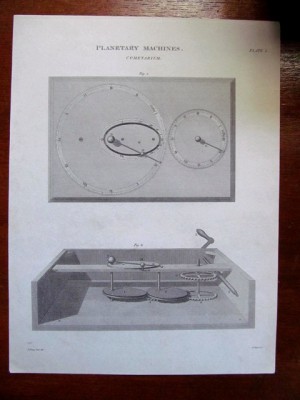

惑星の動きを再現するのがプラネタリウムなら、彗星の動きを再現するのがコメタリウムです。

彗星は近日点近くでは素早く、遠日点付近ではゆっくりと、楕円軌道を描いて進みます。いわゆるケプラーの第2法則というやつです。コメタリウムはそのスピードの変化を、歯車によって近似的に再現する装置です。

もちろん子細に見れば、地球だって、他の惑星だって、みんなケプラーの第2法則にしたがって動いているわけですが、軌道がまん丸に近いと、遅速の変化はあまり目立ちません。それに対してメジャーな周期彗星は、たいてい顕著な楕円軌道を描いているせいで、遅速の変化も劇的です。「これは見せ甲斐があるぞ…」というわけで、特に彗星の名を冠したコメタリウムという装置が作られたのでしょう。

★

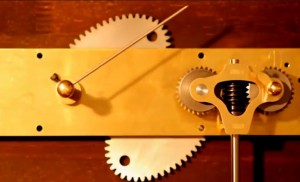

動画に登場したコメタリウムは、18世紀のオリジナルをほぼ正確に再現しています。

(コメタリウムの内部機構。上記動画より)

外観はもちろん、彗星の動きをシミュレートする心臓部が2枚の楕円歯車の組み合わせで出来ている点も、オリジナルと同じです。

(19世紀の絵入り百科事典に掲載されたコメタリウム)

(同上。部分拡大)

★

このコメタリウムを製作されたのは、金属加工・金型成型がご本業の安達清志さんで、8年前の記事では、HN「Sii Taa」さんとお呼びしていました(なじみのあるお名前なので、以下もそうお呼びします)。このコメタリウムは、その技術力を生かして、部品からすべてSii Taaさんが手作りされた逸品です。

当時、この品を手元に置きたいと、どれ程願ったことでしょう。

でも、Sii Taaさんにとってのコメタリウムは、一種の技術的デモンストレーション、いわば余技であり、売り買いの対象ではなかったので、その思いが叶うことはありませんでした。

しかし、8年の歳月は自ずと世界に変化を生じさせます。

先日、Sii Taaさんから「死蔵しているよりは…」と、突如進呈のお話があったのでした。そのときの気持ちを何といえばよいか。単に嬉しい驚きと言っただけでは足りません。その後ろに!!!…と、ビックリマークを10個ぐらい付けたい感じです。ブログを続けていて本当によかった…と、その折も思いました。

★

こうしてコメタリウムが我が家にやってきたのです。

うーむ、なんと端正な表情でしょう。

そして、このクランクを回すと…

彗星を示す真鍮の小球が、滑るように動き始めるのです。

その動きを、今一度上の動画でご確認いただければと思いますが、単に眺めるのと違って、自分の手の運動感覚がそこに加わると、一瞬自分が彗星になって、虚空を飛んでいるような気になります。

★

求めよ、さらば与えられん。

人生、辛いことも多いですが、ときにはこういうこともあります。

Sii Taaさんのご厚意に、改めて深く感謝いたします。

アストロラーベの腕時計 ― 2022年03月18日 09時34分18秒

アストロラーベとウクライナから連想した品がもう一つあります。

イスラムのアストロラーベをモチーフにした腕時計です。

これは、古い時計のムーヴメントを活用して、それに新たな「衣装」と「意匠」を与えて蘇らせたもので、その作者がウクライナの人でした。彼はこういう一品物の作品をこしらえては、eBayで販売していたのですが、さっき見たら当然のごとく商売をたたんでおり、その安否は不明です。

(一部拡大)

私には高級腕時計を身につける趣味も、それを購う資力もありませんけれど、これは私でも買える値段だったし、時計の歴史を振り返るとき、そこにアストロラーベをあしらうというのは、素晴らしいアイデアに思えました。残念ながら、このアストロラーベは単なる装飾の一部で、可動部分は一切ないのですが、それでもご覧の通りの精巧な仕上がりで、眺める愉しみがあります。

(背面。メーカーはOMEGA、シリアルナンバーは5321029と読み取れます)

この作品は、1918年のスイス製の懐中時計が元になっており、そのせいで竜頭(りゅうず)を除くケースの直径は48ミリと、腕時計としては大ぶりです。

(竜頭は英語でcrownだと聞いて、なるほどと思いました)

今回のロシアの侵攻で失われた人の命、町、愛すべき品々。

戦争とは無慚なものだと、何度でも思います。

★

<美しいものを作り出すのも人間なら、それを破壊するのも人間だ>

…ということに絶望を感じます。でも、

<美しいものを破壊するのが人間なら、それを作り出すのも人間だ>

…と叙述をひっくり返すと、そこに一片の希望も生まれてきます。

アストロラーベ再見(5) ― 2022年03月15日 19時48分35秒

アストロラーベと星座早見盤には、もう一つ大きな違いがあります。

それは日時の指定法の違いです。

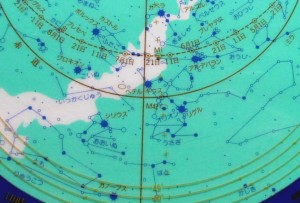

星座早見盤を使う場面を思い浮かべてください。星座早見盤だと、星図盤の外周に日付目盛が、また地平盤の外周に時刻目盛があって、両者を組み合わせることで、任意の日付の任意の時刻の空を再現することができます。

(3月15日の20時に合わせたところ。2月28日の21時や、3月30日の19時に合わせても同じことです)

しかし、アストロラーベの場合、マーテルの外周部に時刻目盛(と方位目盛)はありますが、マーテルにもレーテにも、日付目盛に相当するものが見当たりません。

(①時刻目盛、②方位目盛)

では、アストロラーベには日付目盛がないのかといえば、ちゃんとあります。

それは、天球上を1年で1周する太陽の位置を日付目盛の代わりに使うというものです。

そのため、レーテには黄道が目立つ形で描かれており、そこに黄経が度盛りされています。こんなふうに、天球上での太陽の位置を重視する点が、アストロラーベの大きな特色で、それによって、アストロラーベは日時計の代わりにもなるし、星座早見盤以上にいろいろな天文現象をシミュレートすることができます。

任意の日付の太陽の位置を知るには、マーテルの裏面を使います。

裏面の周縁には、カレンダーと太陽の位置(黄経)が並んで書かれており、アリダードを使って、その日の太陽の位置を簡単に読み取ることができます。例えば3月15日の太陽は、黄経355°の位置にあります(上図)。

次いで、裏面で読み取った値を、表面の黄道目盛に当てはめれば、その日の天球上での太陽の位置が即座に分かります。

上の写真は3月15日、すなわち黄経355°の太陽が地平線上に来たところ。その地上座標から、日の出の方角も分かります(ほぼ-90°つまり真東です。本当に真東から日が上るのは3月21日の春分の日ですが、これぐらいは許容範囲でしょう)。

補助具であるルーラーを使えば、3月15日の日の出は、ちょうど6時頃と分かるし、そのままルーラーを黄経355°の位置に固定して、レーテと一緒にぐるぐる回してやれば、ルーラーの指す時刻に応じて、夜8時の星空だろうと、深夜0時の星空だろうと、お好みのままです。この辺の操作感は、星座早見盤とほとんど同じです。

また、これらの応用として、「日没とともにシリウスが東の地平線から上るのは何月何日か?」とか、「〇月〇日に太陽が40°の高さにあるとき、その時刻は?」という問いにも答えられます(後者は要するに日時計としての用法です。なお天体の高度を測るのにも、裏面のアリダードを使います)。

(アリダードの両端に付いた木片のV字形の切れ込みが、高度測定の視準孔になります。)

実際には、さらに均時差とか、不定時法とか、各種の薄明線とか、いろいろな小技や応用技があって、それらを極めると、いよいよアストロラーベ使いの達人になるわけですが、アストロラーベの基本的な用法は、以上に尽きると思います。

★

どうでしょう、ここまでくると、アストロラーベが「昔の人が使った何だか不思議な道具」ではなくて、明快な輪郭を備えたデバイスと感じられないでしょうか。

…でも、ロマンというのは神秘のベールに包まれてこそ輝くものですから、不思議な感じがなくなると、それはそれで淋しい気もします。

(この項おわり)

アストロラーベ再見(4) ― 2022年03月14日 17時53分18秒

アストロラーベと星座早見盤は何が違うのか?

その一つは星座の表示方式の違いです。

星座早見盤は、地上から見た通りの星空がそこに表示されます。ですから、使う時はこんな風に↓頭上にかざして、実際の星空と見比べることができます。星座早見が「星見の友」と呼ばれるゆえんです。

(星の手帳社刊「ポケット星座早見盤」解説より。 https://hoshinotechou.jp/products/planisphere/)

しかし、アストロラーベは違います。

南の空に浮かぶオリオン座付近でくらべてみます。

(星座早見盤)

(アストロラーベ)

星座早見盤と比較すると、左右(東西)が逆転した鏡像になっています。オリオンの向きも逆なら、オリオンと対峙する牡牛も、実際とは逆の左方向から走り寄ってきます。

これは天球儀やアーミラリースフィアと同じ表示方法で、昔から、「アストロラーベは、アーミラリースフィアをロバが踏んづけてぺしゃんこになったのを見て発明されたんだ」という伝説が好んで語られてきました。(堅苦しくいうと、「天球儀を正射方位図法で平面化したものがアストロラーベだ」…とか何とか、そんな話になると思います。)

左右が逆だと使いにくい気がするんですが、アストロラーベは「星見の友」ではなくて、あくまでも天体の位置計算の道具なので、これはこれで良いのでしょう。

★

それに、一見使いにくそうでも、実際に使ってみると、意外にそうでもありません。

というのは、上ではオリオンを正立させたために、左右(東西)が逆転して見えましたが、実際はこんなふう↓に表示されるからです。つまり、オリオンは天頂方向に頭を向けて、逆立ち状態です。

ここで、丸い鏡――凸面鏡を考えましょう――を、お盆のように水平に持って南面し、そこに星空が映っていると想像してみてください。鏡に映る星座は、確かにこの星図と同じ配置になるはずです。

今度は上下が逆転する代わりに、左右(東西)の向きは正しくなって、ちゃんとオリオンの左(東)にシリウスやプロキオンが輝き、右手(西)に牡牛が位置しています。

「星見の友」として使うとしたら、星座早見盤は頭上にかざして眺めるもの、アストロラーベはお腹の位置で構えて、鏡を覗き込むような気分で使うもの…と考えると、分かりやすいように思いました。

★

でも…と、もう一度話をひっくり返しますが、これは星座がしっかり描かれたモダン・アストロラーベだから言えることで、星のまばらな正統派アストロラーベを「星見の友」に使うのは、やっぱり厳しいと思います。

たとえば、14世紀のアストロラーベを本歌取りしたブセボロードさんの作品だと、オリオン座周辺は下のような感じです。クネっとした“とげ”の先端が、それぞれ恒星の位置を表しているのですが、ここから実際の星空を想像するのは難しいでしょう。

(上段左から: Menkar(メンカー;くじら座α星)、Aldeboram(アルデバランの異綴)、Elgevze(ベテルギウスの異称)、Algomeiza(プロキオンの異称)

下段左から: Avgetenar(アンゲテナルの異綴;エリダヌス座τ星)、 Rigil(リゲルの異綴)、Alhabor(シリウスの異称))

(この項つづく。次回完結予定)

最近のコメント