December, day by day ― 2023年12月01日 18時05分51秒

カレンダーも残り1枚。ほんとうに驚くべき時の速さです。

でも、世間には「時よ、もっと速く!もっと速く!」と願っている人もいます。

それはクリスマスを心待ちにしている子どもたち。

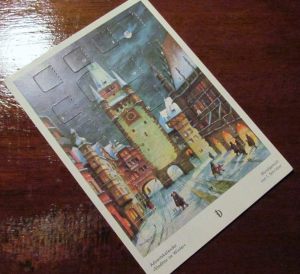

そんな子どもたちのお楽しみが、12月1日からスタートする「アドベントカレンダー」です。下はかわいい絵葉書サイズのアドベントカレンダー(1950年代ドイツ製)。

冴えた月明かりと、暖かな灯火に照らされた町の大通り。

親子連れ、男女連れが楽しそうに行き交っています。

(1番目の「窓」から顔を出すのは雪そり)

そこに穿たれた「窓」を、毎日1つずつ開けていくと、中から次々とおもちゃが顔を出し、まるで先回りしてもらうクリスマスプレゼントのようです。

そしていよいよ24日の晩ともなれば、マリア様と幼子イエスが顔を出し、本物のプレゼントが届くわけです。

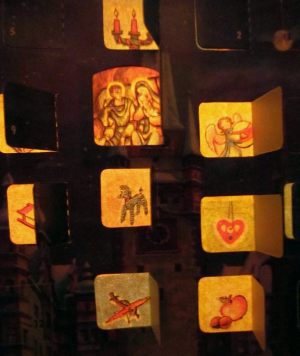

(カードの裏側には薄紙が貼ってあって、カードを光にかざして楽しんだようです)

★

このブログには、天文学と暦学の歴史的因縁から「暦」のカテゴリーがあります。

アドベントカレンダーは、太陽の位置や月の満ち欠けを観測して作られる暦ではありませんが、やっぱり暦には違いありません。あるいはこれは、毎日樹皮に刻み目を入れたり、革紐に結び目をこしらえたりして日数を読んだ、原始の暦に近いものかもしれません。

暦の歴史を振り返る ― 2023年04月16日 10時17分36秒

暦の作成には古来、大きな難所がありました。

それは太陽が示すサイクルと、月が示すサイクルがどうにも噛み合わず、両者を整合させた暦がどうしても作れなかったことです。

農事の基礎となる季節の循環は、基本的に太陽のサイクルで考える必要がありました。でも、暦を作る立場からすれば、月の満ち欠けを基準にしたほうがはるかに簡単でしたし、実際、その方が月明かりや、潮の干満に生活を支配されていた人々には、実用的でもあったのです。

この2つのサイクルを不都合なく両立させるために、昔から多くの人が知恵を絞り、「太陰太陽暦」という折衷案を採用した国も多くありました。もちろん日本もその一つです。

★

夜が明ければ新しい一日が訪れ、日が重なれば季節はめぐり、やがて新しい年がやってくる…そういう意味で、我々は円環構造をした時の流れを生きています。

しかし同時に、過ぎ去ったときは二度と帰らず、赤ん坊は若者になり、若者は老い、やがて死んでいきます。宇宙もまた生成から衰退に至る道をたどり、いずれは無に帰すことを多くの神話が語り、現代の宇宙論もそれを支持しています。その意味で、時の矢は常に一方向に容赦なく飛んでいくものです。

暦学はもっぱら暦作成の技術を説くテクニカルな学問ですが、そこで生まれた暦は、上記のような多義的な「時」を表現するものとして、単なる参照ツールを超えた、人々のさまざまな思いがこもった存在です。そして、同じことは暦のみならず時計についても言えます。

★

…というような、暦と時をめぐる人々の歴史を、美しく、印象的に表現しているページを、天文学史のメーリングリストで教えてもらいました。

■Jason Farago

Searching for Lost Time in the World’s Most Beautiful Calendar

(世界で一番美しい暦のうちに、失われた時を求めて)

2023年4月14日公開

https://tinyurl.com/yckb4rkv

Searching for Lost Time in the World’s Most Beautiful Calendar

(世界で一番美しい暦のうちに、失われた時を求めて)

2023年4月14日公開

https://tinyurl.com/yckb4rkv

15世紀に制作された『ベリー公のいとも豪華なる時祷書』をメインに据えて、他にも多くの図版とともに、人々が時の流れとどう向き合ってきたか、その歴史を縦スクロールの動的画面を使って簡潔な、そして詩的な文章で説いています。

この問題に関心のある方は、ご一読されることをお勧めします。

さまざまな思索と感慨を誘われる内容です。

新暦150年の陰で ― 2023年01月07日 10時56分34秒

昨年の暮れに、旧暦から新暦への切り替えについて記事を書きました。

すなわち、明治5年(1872)12月2日の翌日を、明治6年(1873)1月1日とし(※)、以後は太陽暦を使用せよ…というお達しに関する話題で、今年は新暦施行150周年の節目の年に当たります。

暦の上では、12月がほぼ1か月まるまる消失し、師走が来たと思ったら、すぐ正月だということで、庶民は大混乱に陥った…と、面白おかしく語る向きもあります。でも、同時代の資料を見るかぎり、実際にはそれほど混乱があったようにも見えません。以前の記事で書いたように、旧暦の併用は公に認められていたし、それ以上に徴兵制の導入をはじめ、新時代の高波は、暦の切り替えなどちっぽけな問題と思えるぐらい大きかったからです。

★

ただし、そんな中で大混乱に陥った一群の人がいました。暦屋です。

何せ改暦の布告が出たのは11月9日のことですから、業者はすでに翌年の準備に余念がなく、それを全部チャラにして、しかも1か月前倒しで新しい暦を刷り上げろという無理難題ですから、混乱して当然です。

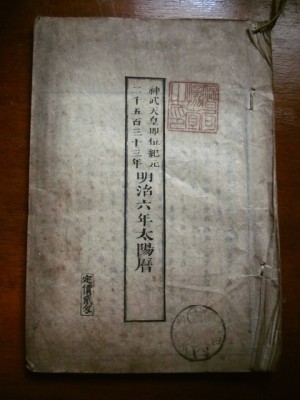

そんなわけで、巷には「幻と消えた明治6年の旧暦」が一部流出し、心掛けの良い人はそれをちゃんと取っておいたので、今もそれを手にすることができます。

とはいえ、やっぱり珍しいものには違いなくて、私も時折思いついたように探してはいたのですが、なかなか見つかりませんでした。それがふと見つかったのは、先日の記事を書いた後のことで、こういうのを「機が熟した」というのでしょう。

こうして私は「明治5年 最後の旧暦」、「明治6年 最初の新暦」、そして「明治6年 幻の旧暦」のロイヤルストレートフラッシュを完成させ、大いに鼻高々です。まあ、虫の喰った煤けた紙束を自慢しても、あまり大方の共感は得られないかもですが、6世紀に暦法が本朝に伝来して以来1500年、中でも最大の出来事が太陰暦(正確には太陰太陽暦)から太陽暦への変更ですから、これはやっぱり貴重な史資料ではあるのです。

★

肝心の幻の旧暦の中身ですが、まあ普通に旧暦です。

明治6年は「みつのととり(癸酉)」の年で、途中「閏六月」が挿入されたため、1年は13ヶ月、384日ありました。

暦の下段に書かれた暦注が、いかにも旧弊。

試みに右端(1月4日)下段を読んでみると、「十方くれニ入(十方暮に入る)神よし(神吉)大みやう日(大明日)かくもんはしめよし(学問始め吉)」、その隣の黒丸は大凶の「黒日」の印で、さらに「五む日(五墓日)めつもん(滅門)さいけしき(歳下食)」、「大みやう(大明)母倉 大くわ(大禍)ちう日(重日)」と続きます。

今では完全に暗号化していますが、昔の人にはちゃんと意味があったのでしょう。江戸時代にあっても、一部の学者はこうした暦注を迷信として激しく排撃しましたが、長年の慣習はなかなか改まらないものです。

それにしても、こういうものが「文部省天文局」の名前で出版されていたのが、わずか150年前のことです。世の中変ったなあ…と思いますが、現代人も友引に葬式を出さなかったりするので、一見した印象ほどには変わってないのかもしれません。

------------------------------------------------

(※)この書き方は不正確です。これだと1872年12月2日の翌日が、いきなり1873年1月1日になったように読めますが、もちろんそんなことはありません。正確には「旧暦の明治5年12月2日(西暦1872年12月31日)の翌日を、新暦の明治6年1月1日(西暦1873年1月1日)とした」と書かねばなりません。

新暦誕生(後編) ― 2022年12月06日 20時45分30秒

昨日の記事の冒頭で、明治6年(1873)に日本中がいっせいに新暦に切り替わった…と書きました。でもそれはウソです。いや、ウソとは言いませんが、事実はかなり様子が違いました。以下、渡辺敏夫氏の『日本の暦』(雄山閣、昭和51)からの引用や孫引きをまじえつつ、状況を確認しておきます(以下、〔 〕内は引用者)。

★

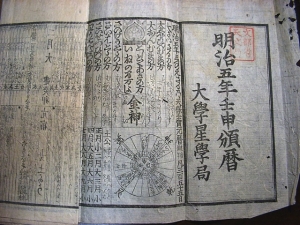

改暦の前年、明治5年(1862)の暦は、「大学星学局」という、いかにもアカデミックな名の下に出版されましたが、暦の内容は江戸時代そのままで、その年の方角の吉凶とか、日々の暦注がこまごま入っていました。

それが、明治6年の最初の太陽暦では、すっぱりそういうものが消えて、新時代の面目を施したのは確かです。ただ、昨日も見たように、そこには旧暦の日付や干支、それに二十四節気も併記されていました。まあ、これは制度の切り替えによる混乱を少なくするための当然の配慮でしょう。

ただ、政府としてはこの「激変緩和措置」はあくまでも一時的なもので、明治6年3月に文部省が定めた「頒暦規則」では、「明年ノ暦ヨリ太陰暦合刻可相止事」と明記されていました。要するに旧暦併記は1年限りということです。

しかし、同じ年の10月に、それをひっくり返す通達が文部省宛てに発せられます。来年、明治7年(1874)の暦の体裁も、本年と同様にせよというのです。「これは急に太陽暦だけにすると、人民のまどいもはなはだしく、太陰暦記載廃止は時期尚早ということから太陰暦も合刻ときまったものである。」(渡辺上掲書、p.140)

この措置はずるずるとその翌年も、そのまた次の年も続きました。

文部省としては、このままではいつまでたっても庶民が太陽暦になじまないので、早く太陰暦の合刻をなくしたい、妥協案として「二分二至等人民習慣ノ呼称ヲ以テ比較表ヲ暦末ニ附録」するというのはどうか?という提案を、明治8年(1875)の段階で提出しています。

それを内務省が審議し、さらに政府左院(明治初期の立法議決機関)でも議論が行われました。しかし結論は「〔文部省の〕伺ノ趣ハ詮議ノ次第有之当分難聞届候事」というものでした。政府自身も「まあ当分は無理だね」と考えたわけです。

そう考えたのは、内務省の答議書にあるとおり、「本邦細民」は「彼文明各国ノ人民ト日ヲ同シテ論スヘクンヤ」、日本の民衆はまだまだ文明諸国の民とはレベルが違うんだ、だから太陽暦の優れていることも理解できなかろう…という、ずいぶんな認識が背景にあり、その上で「農夫ノ耕耘漁郎ノ潮候其季節時限ヲ探知スル益不便ヲ訴フルニ至ラン歟〔か〕其稼業ノ障碍タル亦尠々ナラサル也」、つまり太陰暦をなくしてしまうと、農民漁民の仕事に実際上の障りがあるし、「仮令〔たとい〕比較表ヲ附記スルモ忽チ暗夜滅灯ノ思ヒヲ生シ」るだろうと慮ったからでした。

★

ここで面白いのは、翌明治9年(1876)になると、太陰暦合刻を主張していたはずの内務省が、今度は掌返しで合刻の廃止を訴え出たことです。で、その理由は文部省の言い分とほとんど同じです。渡辺氏がそうはっきり書いているわけではないんですが、これは明治9年2月から暦に関する事務一切が、文部省から内務省に移管されたことによるんじゃないでしょうか。つまり、他人の仕事については岡目八目、気楽にいろいろ言えるけれども、それが自分の仕事になると、途端に面倒なことはやりたくなくなるのが人情で、こういうお役人の心理は今も昔も変わらないでしょう。

それに対して法制局は、「遽〔にわ〕カニ陰暦ヲ禁シ候テハ 却テ下民実際多少ノ不便ヲ生シ 当初陰陽合刻ノ御趣旨ニモ相背キ可申歟」――「急に陰暦を禁じては、かえって民衆にとって実際多少の不便が生じるだろうし、そもそも太陰暦を合刻した御趣旨にも反するだろう」――と応答し、最終的な結論は「伺ノ趣難聞届 猶従前ノ儘据置可申事」――「伺いの趣旨は認めがたい。これまでどおり合刻しなさい」というものでした。

なんだかんだ理屈を述べつつ、何年か合刻を続けていると、今度はそれが前例となって、前例主義が顔を出す…。この辺も、常に変わらぬお役所風景という感じがします。

★

結局、太陰暦の合刻が正式に廃止されたのは 明治43年(1910)の暦からです。

太陽暦の開始から実に37年目で、明治もまもなく終わろうという頃合です。

そんなわけで、我が国が明治6年(1863)から太陽暦を公式に採用し、旧暦を廃したのは事実そのとおりですが、旧暦の使用が「禁止」されたわけではなく、むしろ積極的に「公許」されていた時代が長いことを、今回知りました。

新暦誕生(前編) ― 2022年12月05日 17時14分09秒

昨日につづいて明治改暦の話題。

今から150年前――正確には1873年の元旦に――、それまで馴染んでいた旧暦(太陰太陽暦)から、日本中がいっせいに新暦(太陽暦、グレゴリオ暦)に切り替わりました。

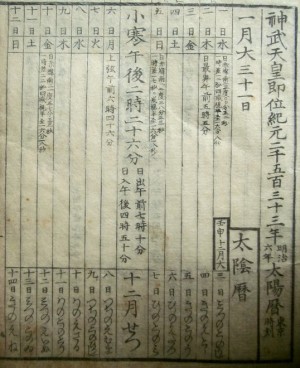

その記念すべき最初の暦、「明治六年太陽暦」がこれです。

昨日に続き、妙に煤けた画像が続きますが、これも出た当時はきわめて斬新な、新時代の象徴のような存在だったはずで、表紙に捺された「暦局検査之印」にも、御一新の風が感じられたことでしょう。

★

この暦を眺めて、ただちに気づくことが2つあります。

1つは、それまでの迷信的な暦注が一切排除されていることです。

と同時に、迷信を排除した勢いで、今度は過剰なまでに天文学的な記述になっていることです。

(上の画像を一部拡大)

たとえば1月の最初のページを見ると、「上弦 午前6時46分」とか、「小寒 午後2時26分」とか書かれています(以下、引用にあたって原文の漢数字をアラビア数字に改めました)。

月の満ち欠けは、新月から満月までシームレスに進行するので、「ちょうど半月(上弦)」になるのは確かに一瞬のことで、次の瞬間にはもう厳密には半月ではありません。小寒のような二十四節気も、それを地球の公転で定義する限り、地球がその位置に来るのはほんの一瞬です。ですから、それを分単位で表示してもいいのですが、旧来の暦になじんだ人たちは、その厳密な表記に目を白黒させたことでしょう。(現代の多くの人にとっても、同じだと思います。それに明治初めの人は、分単位で正確な時計など持っていなかったはずです。)

さらに他の細部も見てみます。

1月1日の項を見ると、①「日赤緯 南23度00分52秒」、②「1時差 12秒4減」、③「視半圣 16分8秒」の3つの記載があります。この暦には凡例がないので、その意味を全部で自力で読み解かねばなりません。

まず①が太陽の天球上の位置(赤緯)で、③が太陽の視半径であることはすぐ分かります。

問題は②の「時差」です。最初は「均時差」【LINK】のことと思ったんですが、数字が全然合いません。ここで渡辺敏夫氏の『日本の暦』(雄山閣、昭和51年)を見たら、「〔明治5年〕政府は急遽太陽暦を版行し、一般大衆へ行き渡るように努めた。まず英国航海暦により太陽暦を作り…」云々とあったので(p.139)、実際に英国航海暦を見てみたら、ようやく分かりました。

(1846年用英国航海暦(1842年発行)より1月の太陽に関するデータ表の一部)

ここに太陽の赤緯に付随する値として、「Diff(erence) for 1 hour」というのが載ってます。その訳が「一時差」に違いありません。これは太陽の天球上の位置変化のうち、南北方向の移動量を1時間あたりで示した値です。ですからこの「秒」は角度のそれで、例えば1月1日の太陽は、1時間あたり角度にして12秒ちょっとずつ北ににじり寄っていることを示しているわけです(この時期の太陽は、南回帰線から赤道に接近中なので、南緯の数値は「減」になります)。

もう1つ首をひねったのが、1月2日にある「日最卑 午前5時5分」です。ページをめくっていくと、「月最卑 ○○時」とか、「月最高 ○○時」とかいった記載も頻繁に出てきます。意味的に、「最卑」と「最高」が対になっていることは推測できるのですが、これはいったい何か?

首をひねりつつ検索したら、昔の自分が答えているのを見つけました【LINK】。

9年前の自分は、地球の「近日点」「遠日点」の意味で、中国では「最卑点」「最高点」の語を使っていると述べています(なるほど。昔の自分にありがとう)。月ならば「近地点」「遠地点」の意味ですね。

★

まあ、こんなふうに「天文」を名乗るブログを書いている現代人でも手こずるのですから、明治初めの人に、この暦が理解できたとは思えません。仮に理解できたとしても、太陽の視半径や、月の遠地点・近地点が、日々の生活を営む上で必要な情報だとは、とても思えません。

だからこそ…だと思いますが、もう一つ気づくこととして、新暦の下にやっぱり旧暦が刷り込まれていることがあります。

これも渡辺敏夫氏の『日本の暦』に詳しい記述があったので、他人の褌を借りる形になりますが、その辺の事情を見ておきます。

(ちょっと長くなるので、ここで記事を割ります。この項つづく)

明治改暦によせて ― 2022年12月04日 15時11分38秒

私の職場のエレベーターは、乗っている人を退屈させない工夫なのか、「今日は何の日?」というのがパネルに表示されます。それによると、昨12月3日は、明治改暦の日でした。すなわち、明治5年(1872)12月3日を以て太陰暦(いわゆる旧暦)を廃して、現在の太陽暦(グレゴリオ暦)に移行し、この日が明治6年(1873)1月1日となったのです。

「へえ、すると今日で太陽暦に移行して満150周年か。それは大きな節目だな」…と一瞬思いましたけれど、この12月3日は旧暦の日付ですから、そう思ったのは錯覚で、本当の150周年はもうちょっと先です。つまり、旧暦の明治5年12月2日がグレゴリオ暦の1872年12月31日に当り、翌12月3日が1873年1月1日なので、こんどの大晦日がくると旧暦終焉150周年、翌日の元旦が新暦開始150周年です。こんどの正月は、そのことを一緒にお祝いしてもいいですね。

★

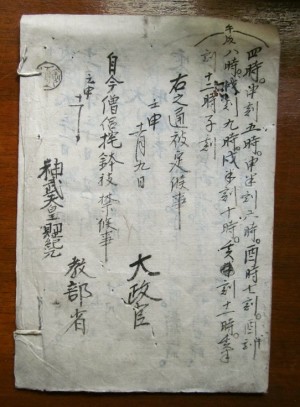

それで思い出したのですが、明治5年の「改暦の布告」の生資料が手元にあります。

(表紙=p.1)

現在の埼玉県西部にあった「入間県」の「第7大区各小区戸長中」あてに送達されたものです。

当時の政府からのお達しは、まず郵便で各府県庁に送られ、受け取った府県知事は、それを当時の「大区小区制」にしたがって大区の「区長」に送り、区長はそれを管内小区の「戸長」に送り、戸長がそれを掲示板に貼り出したり、直接住民に申し聞かせたりして周知を図る…という形でした。「大区小区制」は明治初めのごく短期の制度ですが、小区はほぼ江戸時代の村に相当する単位で、戸長にはたいてい旧来の庄屋・名主が任命されたと聞きます。

(裏表紙=p.6)

文書は2つ折りにした3枚の和紙をこよりで綴じてあります。こよりに割印しているのは、これが正式文書であることを示すものと思います。

ここには改暦の布告(11月9日付布告337号)だけでなく、その前後の「皇霊御追祭御式年」に係る太政官布告(11月7日付布告336号)や、「自今僧侶托鉢被禁候事」という教部省通達も書かれていて、区長は日付の近い文書をまとめて戸長に送っていたようです。

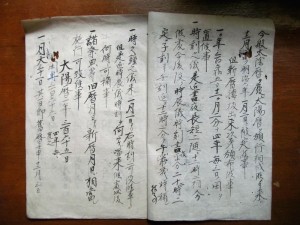

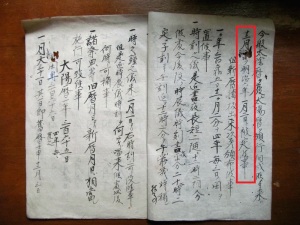

(pp2-3.改暦の布告はp.2から最後のp.6にかけて書かれています。)

改暦の布告は、京都府の例(※)のように独自に版本を作成して情報伝達した地域もあるので、入間県でもあるいはそうしたかもしれませんが、少なくとも小区レベルは、こういう書写本の形で情報が伝わっていました。

(pp.4-5)

ちなみに、改暦の布告は現在も生きた法令で、公式の法律データベース e-Gov(イーガブ)にも掲載されています【LINK】。

★

で、あらためて手元の布告を見ると、いろいろ面白いことに気づきます。

まずは冒頭部分。以下、e-Gov掲載の原文は青字、手元の文書は赤字で表記します。

今般太陰暦ヲ廃シ太陽暦御頒行相成候ニ付来ル十二月三日ヲ以テ明治六年一月一日ト被定候事

今般太陰暦ヲ廃シ太陽暦ヲ頒行相成候ニ付来ル十二月( )ヲ明治六年一月二日ト被定候事

細かい文言の違いも気になりますが、何といっても注目すべきは、「一月一日」が「一月二日」になっている点です。その上の「十二月( )」が虫食いで読めませんが、筆勢からすると、やっぱり「三日」のようなので、これは完全な誤記です。

(下に白紙を入れて撮影)

これだと入間県のこの地区は、新暦でも旧暦でも、盛大に祝うべき明治6年の元旦がなかったことになります。(その続きを見ていくと、ちゃんと「一月〔…〕其一日即旧暦壬申十二月三日」とあるので、間違える人はいなかったでしょうが…。)

ほかにも時刻の定めとして、「今後〔…〕昼夜平分二十四時ニ定メ」とあるべきところが、「二十二時ニ定メ」になっていたり、「子刻ヨリ午刻迄ヲ十二時ニ分チ 午前幾時ト称シ 午刻ヨリ子刻迄ヲ十二時ニ分チ 午後幾時ト称候事」とある箇所などは、「子刻ヨリ午刻迄ヲ十二時ニ分チ 午前幾時ト称シ候事」と、後半部分をそっくり写し漏らしています。

この文書は、入間県第七大区の区長役場で作成されたのでしょうが、書写した人は相当な粗忽者か、役場全体が大慌てだったか、たぶんその両方のような気がしますが、当時の情報伝達の精度という点でも興味深いし、慌てふためく世相が彷彿として面白いと思いました。

★

150年前というと、さほど遠い昔のこととも思えないんですが、それでも今の自分の身の回りを眺めるとその変化に愕然とします。やっぱり150年は相当な昔です。

一陽来復 ― 2021年12月19日 10時59分09秒

今年の冬至は今度の水曜日、22日です。

この日、昼間の長さがいちばん短くなるわけですが、これは冬至の日がいちばん日の出が遅く、日没が早いことを意味しません。

東京を基準に暦を繰ってみると、

○今シーズン、日の出がいちばん遅いのは

来年1月1日から1月13日までの、6:51

●同じく日没がいちばん早いのは、

11月28日から12月13日までの、16:28

来年1月1日から1月13日までの、6:51

●同じく日没がいちばん早いのは、

11月28日から12月13日までの、16:28

となっています。約1か月のずれがありますね。そして両者の差引勘定の結果、12月22日が、昼間の時間が最も短い日となるわけです。日の出は今も遅くなる一方ですが、日没の方は、先週からわずかに遅くなり始めて――つまり日脚が伸び始めており、冬至に先行して一陽来復の気分。

★

最近、あまり自覚はしてなかったですが、ブログの更新頻度を見ると、精神の活動性が低下している…というか、やっぱりちょっと抑うつ気味なのかもしれません。

今年は両親を立て続けに亡くしましたし、季節性のうつ病とまでは言わなくても、冬場に気分がダウナーになる人は多いので、そうした影響も多分あるのでしょう。こういうときは、無理をせず自然体で過ごすのが黄金則なので、それに従うことにします。

遠からず、心にも一陽来復が訪れることでしょう。

★

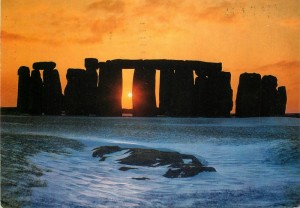

(冬至のストーンヘンジ。Antony Miles撮影。1986年消印のイギリスの絵葉書より)

ストーンヘンジは、夏至と冬至の日を見定めるための古代の天文観測施設だという説が昔から人気で、この両日は古代史ロマンを求めて、大勢の人が押しかけると聞きます。でも、コロナ禍の今年は、できるだけオンライン中継で我慢してほしい…とのお達しだとか。関連記事は以下。

■How to watch the Winter Solstice at Stonehenge 2021

鮮やかな古暦 ― 2021年11月03日 09時36分51秒

今日は文化の日。

昔から言われる特異日の一つで、今日もよく晴れています。

文化の日は、何が文化の日かよく分かりませんが、昔でいう天長節、すなわち天皇誕生日を引きずったもので、この場合の天皇は明治天皇のこと。その後、大正天皇の即位に伴い、11月3日は祝日から外され、いったん平日に戻りましたが、昭和になって「明治節」の名で復活しました。それが戦後「文化の日」になったわけです。

1枚の短冊に、そんな遠い日を思い出します。

もちろん、自分がその時代をじかに経験したわけではありませんが、その時代をじかに経験した証人が現にこうしてあります。こういうモノを前にすると、私はなんだか祖父の昔話に耳を傾けている孫のような気分になります。

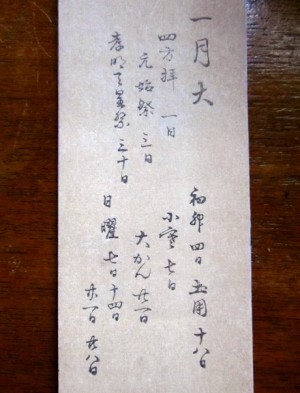

(1月~5月)

この美しい木版刷りの短冊は12枚ひと揃いで、月ごとの景物が描かれています。

(6月~10月)

(短冊の裏面)

各葉は腰のある厚紙ではなく、ペラペラの和紙に刷られており、いわゆる短冊というよりも「短冊絵」と呼ぶ方が適当かもしれません。江戸の錦絵そのままの技法で刷られた、非常に凝った作品です。

上は1月の短冊に刷られた文字。ご覧のとおり、その月の祝日や二十四節気、それから日曜日の日付が入っています。要はこれは12枚セットのカレンダーです。

冒頭の「一月大」は、1月が大の月であることを示し、江戸時代の暦の伝統を受け継いでいます。新暦になってからは、「西向くさむらい(二四六九士)が小の月」と覚えれば用が足りるようになりましたが、旧暦では大小の配当が毎年変わったので、月ごとの大小の区別だけ刷り込んだ、簡便な略暦が毎年売られていました。(参考LINK 「大小暦」)

そんなことから、最初は明治もごく初期の品かと思いましたが、文字情報を考え合わせると、明治6年(1873)の新暦導入以降で、

①1月7日、14日…が日曜日である

②うるう年である

③11月3日が天長節である

②うるう年である

③11月3日が天長節である

の3条件を満たすのは明治45年=大正元年(1912)だけですから、時代はすぐにそれと知れます(実際には大正天皇の即位にともない、この年の天長節は8月31日に変更となっていますが、暦は前年中に刷るものですから、暦上は11月3日のままです)。

したがって、これは江戸がいったん遠くなった後、懐古的な「江戸趣味」が流行り出した頃の作品なのでしょう。花柳界で凝った「ぽち袋」が流行り出したのも、明治の末年から大正にかけてのことと思いますが、ちょっとそれに似た手触りを感じます。

11月は七五三からの連想で犬張り子、12月は伝統的に冬の画題である白鷺。

作者の「竹園」については残念ながら未詳です。

★

明治と大正の端境に出た古暦。

今や明治や大正はもちろん、昭和もはるか遠くなり、平成も遠ざかりつつありますが、この古暦は、たぶん私よりもずっと長生きし、その鮮やかな色彩を今後も保ち続けることでしょう。人のはかなさと同時に、モノの確かさということを感じます。

庚申信仰 ― 2020年09月21日 07時16分17秒

(今日は2連投です。前の記事のつづき)

その干支のひとつに「庚申(こうしん/かのえさる)」があります。

西暦でいうと、直近は1980年で、次は2040年。

ただし、干支というのは「年」を指すだけでなく、「日」を指すのにも使います。だから旧暦を載せたカレンダーを見ると、今日、9月21日は「丁卯」で、明日は「戊申」、あさっては「己巳」だ…というようなことが書かれています。

そういうわけで、庚申の日も60日にいっぺん回ってきます。近いところだと先週の月曜、9月14日が庚申の日でした。次は11月13日です。庚申塚とか、庚申講とか、いわゆる「庚申信仰」というのは、この庚申の日に関わるものです。

★

庚申信仰について、ウィキペディアばかりでは味気ないので、紙の本から引用します。

「〔…〕庚申(かのえさる)にあたる日には、特殊な禁忌や行事が伝えられている。とくに庚申の日に、眠らないで夜をあかすという習俗は、もともと道教の説からおこったものである。人の体に潜む三尸(さんし)という虫が、庚申の日ごとに天にのぼり、その人の罪を天帝に告げるという。そこで、その夜には、守庚申といって、眠らないで身を慎むのである。

〔…〕庚申待ちの礼拝の対象は、一般に庚申様と呼ばれている。しかし、もともと庚申の夜には、特定の神仏を拝んだわけではなかった。初期の庚申塔には、山王二十一社や阿弥陀三尊などがあらわれ、江戸時代になって、青面金剛(しょうめんこんごう)が有力になってくる。さらに神道家の説によって、庚申が猿田彦に付会され、道祖神の信仰にも接近した。

〔…〕庚申信仰の中核となるのは、それらの礼拝の対象とかかわりなく、夜こもりの慎みであったと考えられる。そのような夜こもりは、日待ちや月待ちと共通する地盤でおこなわれていたといえよう。」 (大間知篤三・他(編)、『民俗の事典』、岩崎美術社、1972)

〔…〕庚申待ちの礼拝の対象は、一般に庚申様と呼ばれている。しかし、もともと庚申の夜には、特定の神仏を拝んだわけではなかった。初期の庚申塔には、山王二十一社や阿弥陀三尊などがあらわれ、江戸時代になって、青面金剛(しょうめんこんごう)が有力になってくる。さらに神道家の説によって、庚申が猿田彦に付会され、道祖神の信仰にも接近した。

〔…〕庚申信仰の中核となるのは、それらの礼拝の対象とかかわりなく、夜こもりの慎みであったと考えられる。そのような夜こもりは、日待ちや月待ちと共通する地盤でおこなわれていたといえよう。」 (大間知篤三・他(編)、『民俗の事典』、岩崎美術社、1972)

★

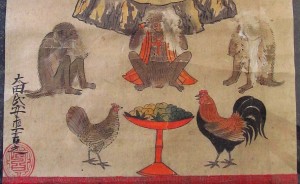

引用文中に出てくる「青面金剛」の像を描いた掛け軸が手元にあります。(元は文字通り掛け軸でしたが、表装が傷んでいたので、切断して額に入れました。)

憤怒相の青面金剛を中心に、日月、二童子、三猿、それに二鶏を配置しています。

庚申の晩は、これを座敷に掛けて、近隣の者がその前で夜通し過ごしたのでしょう。といって、別に難行苦行というわけではなくて、ちょっとしたご馳走を前に、四方山の噂をしたり、村政に関わる意見を交わしたり、村人にとっては楽しみ半分の行事だったと思います。

線は木版墨摺り、それを手彩色で仕上げた量産型で、おそらく江戸後期のもの。

改めて庚申信仰を振り返ってみると、

○それが暦のシステムと結びついた行事であること、

○道教的宇宙観をベースに、人間と天界の交流を背景にしていること、

○日待ち・月待ちの習俗と混交して、日月信仰と一体化していること、

○夜を徹して営まれる祭りであること

…等々の点から、これを天文民俗に位置づけることは十分可能です。まあ、この品を「天文アンティーク」と呼べるかどうかは微妙ですが、このブログで紹介する意味は、十分にあります。

★

ところで、手元の品を見て、ひとつ面白いことに気づきました。

この掛け軸は、絵そのもの(いわゆる本紙)は、割と保存状態が良かったのですが、一か所だけ、三猿の部分が著しく傷んでいます。特に「言わざる」の口、「聞かざる」の耳、そして「見ざる」に至っては顔全体が激しく摩耗しています。

おそらくこれを飾った村では、見てはいけないものを見た人、聞いてはいけないことを聞いた人、言ってはいけないことを言った人は、庚申の晩に、対応する三猿の顔を撫でて、己の非を悔いる風習があったのではないでしょうか。そうした例はすでに報告されているかもしれませんが、私は未見なので、ここに記しておきます。

(上の想像が当たっているなら、その摩耗の程度は、当時の「三悪」の相対頻度を示すことになります。昔は見ちゃいけないものが、やたら多かったのでしょう。)

10×12=60 ― 2020年09月21日 06時51分16秒

突然ですが、あれ?と思ったことがあります。

先日、コメント欄で「天文民俗」というワードが出て、それについていろいろ考えていたときのことです。

★

暦の「えと」ってありますよね。

例えば、今年の「えと」はネズミ(子)だし、来年はウシ(丑)です。順番に並べれば、子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥の十二個。いわゆる「十二支」というやつです。

でも、「えと」は漢字で「干支」と書くように、正式にはこれら「十二支」と「十干」の組み合わせから成ります。十干の方は、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の十個あって、両者を組み合わせた「甲子(コウシ/きのえね)」とか「乙丑(イッチュウ/きのとうし)」とかが正式な干支です。そういう意味でいうと、今年は「庚子(コウシ/かのえね)」の年で、来年は「辛丑(シンチュウ/かのとうし)」の年です。

(出典:ウィキペディア「干支」の項)

正式な干支は、全部で60種類あって、60歳の誕生日を迎えると――より正確には、数えで61歳になると――生年と同じ干支に戻るので、「還暦」のお祝いをするのだ…というのは、ご承知のとおりです。

★

あれ?と思ったのは、十干と十二支を組み合わせたら、全部で120個の干支ができるはずだと一瞬思ったからです。実際には半分の60個しかないのは何故? 残りの60個はどこに消えたのか?

少し考えれば当たり前で、これは別に謎でも何でもありません。

十干と十二支を、順番に一つずつずらしながら組み合わせるとき、できるペアには或る制限があります。すなわち、十干より十二支の方が2個多いため、十干が一巡するたびに、ペアを組む相手の十二支は2個ずれる(=1つ飛ばしでペアを組む)ことになり、それが6巡すると元に戻って、その先はエンドレスだからです。

結果として、「甲、丙、戊、庚、壬」は「子、寅、辰、午、申、戌」としかペアにならないし、「乙、丁、己、辛、癸」は「丑、卯、巳、未、酉、亥」としかペアになりません。

全体の半分は永遠に結ばれぬペアだ――これが「消えた60個」の正体です。

★

…というのは長すぎる前置きで、以下本題につづきます。

(年寄りは話がくどい、というのは事実です。いやだなあ…と思いますが、しょうがないですね。何せ事実なんですから。私は事実を尊びます。)

最近のコメント