たむらしげるさんのこと ― 2022年11月17日 19時21分33秒

前回の記事の末尾で、たむらしげるさんの名前を出しました。

そのたむらさんに関して、今年の6月に『たむらしげる作品集』(玄光社)が出ています。

(厚みはこれぐらい。何綴じというのか、各ページを見開きフルオープンにできる製本形式になっています。)

章立ては「イラストレーション」(挿絵・装画・広告画等、1枚絵として制作された作品)、「絵本」、「オリジナル」(個展用に制作された作品)、「未公開作品」(実現しなかった長編アニメーション作品のイメージ画)、「漫画」の5つのセクションから成ります。制作年代はデビュー翌年の1977年から、最新の2022年にまで及び、収録作品数は全部で234点。

(絵本『AURORA』原画、2005年)

(個展「Micro Monde」出品作品、2013年)

(漫画「海王の星」より、2000年)

★

思えば、私がたむらさんの作品を知ってから、ほぼ40年が経ちます。

ファン歴もずいぶん長くなったので、ここでその40年間を振り返って、何かたむらさんについて語ろうと思ったのですが、たむらさんの創作活動の個人史的背景について、自分が何も知らないことに突如気づいて、愕然としました。

考えてみたら、たむらさんについて、私は単行本の後についてる簡単な著者紹介ぐらいしか知らないのでした。たむらさんは、文章で自分を語ることが非常に少ない人と言っていいんじゃないでしょうか。

でも、下の対談記事を読むと、結構あけっぴろげに語っておられるので、別にそれを秘匿しているわけではなくて、単にそういう機会が与えられず、かつそうする必要性も感じなかった…ということなのでしょう。

■【対談】たむらしげるさん×土井章史さん「絵本の話」

上の対談が大層面白かったので、この対談を含む「たむらしげる特集」の載っている雑誌『イラストレーション』No.220をさっき注文しました。

(2018年発行ですが、まだアマゾンで購入可)

これが届けば、40年にわたる未知の世界の全貌が明らかになる…かもしれません。

ぜひそうなってほしいです。

遠い呼び声 ― 2022年10月24日 21時02分45秒

昨日につづいて、天文とはあまり関係のない話をします。

★

2~3年前に、ある凄愴な、あるいは荒涼とした光景を見たことがあります。

私が使っているプロバイダー(ASAHIネット)は、ブログサービスだけでなく、以前「電子フォーラム」というサービスを提供していました。電子フォーラムというのは、ASAHIネットの会員だけが書き込める専用の掲示板です。SFとか、俳句とか、お絵描きとか、そこにはいろいろなテーマの板があり、モデレーター(管理人)を中心に、同じ趣味の人がネット上で交流を楽しむという体のもので、今から思えば非常に素朴なメディアでしたが、当時は「ネットで交流する」こと自体が、多くの人にとって新鮮な経験でしたから、一時はなかなか盛況だったのです。時代でいえば、およそ90年代いっぱいから、せいぜいゼロ年代初頭までのことです。

ASAHIネットは非常にマイナーなプロバイダーですから、管理も十分行き届いてないところがあって、そのため、電子フォーラムの存在が人々の意識から消え去った後も、過去の書き込みが消されることなく、そっくりそのまま残されていました(最終的に閉鎖されたのは、ごく最近のことです)。

偉そうに書いたわりに、私自身は電子フォーラムを使った経験はないのですが、2~3年前、ふとした好奇心から、電子フォーラムをのぞき見したことがあります。そして、20年以上昔の人々の書き込みを眺めては、あれこれ感慨にふけったのでした。

★

そのとき、ふと気がついたのです。

1人の高齢者が、亡霊のようにさまざまな板で書き込みを続けていたことに。

それはイタズラでもなんでもなく、ときに体調の不良を嘆きながら、ときに政治への不満をもらしつつ、誰かほかに書き込む仲間はいないか、必死に友を求め続ける声でした。

もちろん私は疑問に思いました。なぜ彼はツイッターでも始めて、新たな交流を求めないのか? 「でも…」とすぐに思い直しました。彼にとって、電子フォーラムはかけがえのない場であり、きっと最後の一人になっても、その活動の火を消したくないのだろうと。

その光景は、私にたむらしげるさんの作品「夢の岸辺」(初出1983)を思い起こさせました。

これは多義的な作品です。植物状態に陥った人の「脳内人格」の懊悩のようでもあり、「死せる宇宙」に残された最後の人間が、外宇宙との交流を必死に求めているようでもあります。いずれにしても、そこにあるのは絶対的な孤独です。

★

昨日の記事を書いてから、心が少し感じやすくなっているのか、ゆくりなく上のことを思い出しました。そして電子フォーラムばかりでなく、この「天文古玩」も、今や同じ道をたどっていることを強く意識します。

ここは確かにネット上にオープンな形で存在しますけれど、2022年現在、ここは幹線道路や主要駅から隔絶した、「ぽつんと一軒家」状態で、訪れる人もまれです(今、この文字を読んでいる方はとてもご奇特な方です)。

このブログは、主に備忘とデータ集積のために続けているようなものですが、交流の目的が皆無というわけではありません。趣味の上で、同好の士と語らうというのは、心のなごむ経験ですから、ぜひそうしたいとは思います。でも、時代に適合しないものはどうしようもありません。

「こちらLesabendio、こちらLesabendio」

【おまけ】

ついさっき知った事実。たむらしげるさんが使った「Lesabendio」というのは、世紀末ドイツで活躍した奇想の文学者、パウル・シェーアバルト(Paul Karl Wilhelm Scheerbart、1863-1915)の作品、『LESABÉNDIO』に由来する言葉のようです。『LESABÉNDIO』は、小惑星パラスを舞台にしたSFチックな一種の寓話で、タイトルは作中に登場する人物名から採られています。

(シェーアバルト『星界小品集』、工作舎、1986)

【おまけのおまけ】

上に書いたことは、例によってネットで知りました。

「レザベンディオ」は、写真に写っている工作舎の『星界小品集』には、残念ながら未収録なのですが、もう1冊の邦訳書『小遊星物語』(桃源社、のちに平凡社ライブラリー)には入っているそうでなので、そちらも購入してみようと思います。

ツキアカリ商店街 ― 2022年04月12日 20時33分01秒

最近は新刊書店に行くことが少なくなりました。

いや、それを言ったら古書店に行くことも稀です。

何でもネットで済ませるのは、あまりいいことではないと思いますが、安易な方向に流されやすいのは人の常で、反省しつつもなかなか改まりません。でも、行けば行ったで、いろいろ発見があります。

昨日、たまたま本屋に寄ったら、こんな本を見つけました。

(帯を外したところ)

■九ポ堂(著)

「ガラスペンでなぞる ツキアカリ商店街」

つちや書店、2022

「ガラスペンでなぞる ツキアカリ商店街」

つちや書店、2022

今年の1月に出た、わりと新しい本です。

帯を見ると、読者がお手本をなぞり書きして愉しむ本のようで、最初はお年寄りが認知症予防のために手を動かす「塗り絵本」の類かと思いました。でも、特に「ガラスペンで」と断り書きがしてあるし、「夜にだけ開く商店街」という副題も謎めいています。

「?」と思い、本を手に取りページを開いてみました。

すると、確かにこれはなぞり書きの本ではあるのですが、それは「脳トレ」のためではなくて、著者による不思議な世界に、読者が入り込むための手段として、ガラスペンとお気に入りのインクと「手を動かす」という作業が求められているのだと気づきました。

さらにこの本の特徴として、(私を含む)一部の人が強烈に持っていかれるのは、帯にあるとおり、7種類の用紙と57種類の書体が使われている点です。

紙の種類とはB7バルキー、コスモエアライト、HS画王…等々であり、そこに登場する書体は、リュウミンR-KL、きざはし金陵M、A1明朝、毎日新聞明朝L、筑紫B丸ゴシックM…等々です。

(「b7トラネクスト」紙に「VDLヨタG」書体を使用した「星屑リサイクル」店)

(「電氣鳥のはなし」は「AライトスタッフGA-FS」紙と「解ミン月M」書体を使用)

この本は徹底的に「モノ」であることを主張し、まさにそれ自体が形ある作品です。本書は原理的に決して電子書籍化できないのです。そこがまた購買欲をそそりました。

★

著者である「九ポ堂」さんについて、著者紹介にはこうあります。

「九ポ堂(きゅうぽどう) 酒井草平 酒井葵

祖父が残した活版道具で作品作りを二〇一〇年にスタート。九ポとは活字の大きさの9ポイントに由来。少し不思議でクスリとしてしまう、物語性のある紙雑貨制作をしている。〔…〕代表作は活版印刷による架空商店街ハガキシリーズ。」

祖父が残した活版道具で作品作りを二〇一〇年にスタート。九ポとは活字の大きさの9ポイントに由来。少し不思議でクスリとしてしまう、物語性のある紙雑貨制作をしている。〔…〕代表作は活版印刷による架空商店街ハガキシリーズ。」

ユニット制作である点や、架空のお店、架空の商品をテーマにしているところは、老舗のクラフト・エヴィング商會さんを連想させ、また作品の世界観はコマツシンヤさんのそれに通じるようでもあります。ただ、こんなふうに本そのものが、不思議なお店で売っている、不思議な商品めいているという「メタ」の構造になっているのが、新鮮に感じられました。

それと、家に帰ってから気づきましたが、この本を買う気になったのは、昨日長野まゆみさんの「天体議会」に言及したことが明らかに影響しています。つまり作中に登場するガラスペンが、脳内で本書と共振したのです。

★

架空の町をテーマにした作品は、萩原朔太郎の「猫町」をはじめ、いろいろあると思います。作家も読者も、そういう結構を好む人は多いでしょう。もちろん私も好きです。

これまで入ったことのない路地を曲がったり、初めての駅で降りたりしたときに、「こんなところにこんな町があったのか!」と驚くことは、現実に時々あるし、夢と現実の境界はふだん我々が思うほど強固でもありません(各種の意識障害や、薬物の作用を思い起こしてください)。

夢の町と「リアル」は地続きである…というのが、そうした作品に惹かれる要因のひとつであることは確かで、猫町だって、ツキアカリ商店街だって、ふとしたきっかけで行けそうな気がするという、その「危うさ」が魅力的に感じます。

無理矢理な月(第4夜)…夢の町へ ― 2018年04月20日 06時40分44秒

月光幻灯の3枚目は、私のいちばんのお気に入り。

月と並んで空一面に星が散っているのもいいし、空が青というよりも深い紺色なのも素敵です。地面までもその紺に染まり、緑の路面電車がカタコト走り抜けていきます。車窓から目をやれば、ビルディングにはためく「TOYS」の旗。

まあ、これも無理矢理といえば無理矢理な人工夜景です。

でも、ここまで来れば、もはや無理が通って道理が引っ込んだところに出現した「夢幻の町」と呼ぶほかありますまい。

★

この光景は、かつて鴨沢祐仁さんが筆にした夢の町そのものです。

例えば、1976~77年にかけて、雑誌『ガロ』に掲載された同氏の「流れ星整備工場」を見てみます。

仲良しのクシー君とイオタ君は、素敵な玩具が並ぶ「プロペラ商会」で、ついに念願のスター・チャートを手に入れます。

それを小脇に抱えて、月の電車通りを歩くふたり。

(電車通りなら大好きだ。ネオン・サインやテール・ランプが、星の光と交差して、毎晩来るのに、いつも知らない街みたい)

「毎晩 星座覚えようね」

パンタグラフは電気捕獲機。

<バチバチッ!> 掴まえそこねた電気が逃げる。

「大きな火花だね」 「おまけのバッヂみたいだ」

「毎晩 星座覚えようね」

パンタグラフは電気捕獲機。

<バチバチッ!> 掴まえそこねた電気が逃げる。

「大きな火花だね」 「おまけのバッヂみたいだ」

ふたりはこの後、怪しい黒猫に導かれて、町はずれにある「流れ星整備工場」を訪ね、星の世界の驚くべき真実を知ることになります。

★

現実の町が早く夢の町になったらいいのに…と強く願います。

でも、多くの人が薄々感じているように、夢は夢だから美しいのであって、夢が現実になったら、やっぱりそれは少なからず苦いものでしょう。少なくとも、「甘い無理」が通って、「苦い道理」が引っ込む世の中は、人間の肌にはなじみにくい気がします。人生はコーヒー豆のごとく、苦みと酸味、それにかすかな甘みの程よいバランスが取れているのが良い…というのが、今の私の感懐です。

(この項おわり)

つるまき町 夏時間 ― 2017年07月22日 14時50分08秒

蝉が鳴き、青い空をバックに百日紅が濃いピンクを見せる夏。

そんな季節に読もうと思って手にした本。

(コマツシンヤ著、『つるまき町 夏時間』、新潮社、2015)。

以前ご紹介した『8月のソーダ水』(http://mononoke.asablo.jp/blog/2014/08/03/)に近い感じの作品ですが、こちらの主人公は小学4年生の男の子・三久里みつる、そして作品のテーマは<植物の世界>です。

物語は「つるまき小学校」の1学期の終業式の日に始まり、

夏休み最後の8月31日に終わります。

友人たちと過ごす他愛ない夏の日々。

植物園に勤務するお父さんや、その上司である植物園長との触れ合い。

しかし、そんなのんびりした日々に、突如起こった大事件。

町中が巨大な植物によって呑み込まれようとするとき、みつるの取った行動は?

…というような、ひと夏の冒険を描いた作品です。

元は「月間コミック@バンチ」で、2014年9月号から1年かけて連載されたもの。

画面に漂う明るいのびやかな空気に、夏休みの懐かしい匂いを感じます。

★

そして、この本を懐かしく感じるのは、私自身が「つるまき町」に住み、「つるまき小学校」に通っていたからに他なりません。せっせと植物の押し葉作りに励んだのも、ちょうど主人公のみつると同じ年頃のことでしょう。

現実の「つるまき町」は、早稲田大学の門前町で「鶴巻町」と書きます(正式には早稲田鶴巻町)。そして、小学校は「鶴巻小学校」。

確かに「つるまき」という地名は、世田谷の「弦巻」をはじめ、全国に多いでしょうが、私にとっての「つるまき町」は、何と言っても早稲田の鶴巻町です。

そして、この「つるまき町」も、やっぱり植物と縁がありました(たぶん今もあるでしょう)。すなわち植物の身体から作られたパルプとの縁です。

牛込から市ヶ谷、小石川にかけての一帯は、出版・印刷業の盛んな土地柄で、たとえば本書の版元である新潮社は牛込の矢来町ですし、バンチの編集部も近くの神楽坂です。そして、その外縁に当る鶴巻町は、中小の製本業者が軒を連ねる町で、私が子供の頃は、町のあちこちに紙束が山積みにされ、同級生にも製本関係の家の子がずいぶんいました。

★

まあ、こんな個人的な思い出を熱く語る必要もないですが、この季節、遠くに蝉の声を聞き、窓から白い雲を見上げれば、コマツシンヤさんの作品世界と、私自身の「つるまき町の夏時間」を重ねてしまうことは、どうにも避けがたいことです。

【7月22日付記】

コマツシンヤさんの作品名を、『つるまき町の夏時間』 とご紹介しましたが、正確には『つるまき町 夏時間』ですので、タイトルとともに訂正しました。

タルホ的なるもの…黒猫の煙草 ― 2016年05月24日 06時25分33秒

そういえば、京都に行く前、足穂でひとしきり盛り上がっていました。

いつもの理科趣味や天文趣味の話題に戻る前に、もうちょっとタルホ界を徘徊してみます。

いつもの理科趣味や天文趣味の話題に戻る前に、もうちょっとタルホ界を徘徊してみます。

★

足穂の『一千一秒物語』には、「黒猫のしっぽを切った話」というのと、「黒猫を射ち落した話」というのが載っています。

前者は、黒猫をつかまえて尻尾を切ったら、キャッという声とともに、尾の無いホーキ星が逃げていくのが見えた…という話。後者は、何か頭上を逃げるものがあるので、ピストルで撃ったら、ひらひらとボール紙製の黒猫が落ちて来た…というもので、足穂氏は黒猫をずいぶん虐待しています。そして、虐待しつつも、やっぱり愛していたようです。

★

下は、鴨沢祐二さんの「流れ星整備工場」の1ページ。

連れだって歩くのは、例によってクシー君と親友のイオタ君。

連れだって歩くのは、例によってクシー君と親友のイオタ君。

(初出は「ガロ」1976、『クシー君の発明』1998所収)

「そういえば、煙草がほしいね。」

「うん、一箱買おう。」

「≪黒猫≫なんて聞いたことないね」

「でもリボンがしゃれてる」

二人が愛煙家になったわけは、シガレットのボール紙製パッケージが、チョコレートのそれよりもずっと素敵で謎めいているから。

「うん、一箱買おう。」

「≪黒猫≫なんて聞いたことないね」

「でもリボンがしゃれてる」

二人が愛煙家になったわけは、シガレットのボール紙製パッケージが、チョコレートのそれよりもずっと素敵で謎めいているから。

二人はこのあと、黒猫の導きで、謎の「アナナイ天文台」を訪ね、キセノン博士から同じ煙草を勧められます。

★

この黒猫の煙草は、実在のブランドです。

スペイン貴族のドン・ホセ・カレーラス・フェレールが、19世紀にロンドンで興した「カレーラス煙草会社」が売り出したもので、その物語はWikipediaの「カレーラス社」の項に詳しく書かれています。

■Carreras Tobacco Company:Black Cat

https://en.wikipedia.org/wiki/Carreras_Tobacco_Company#Black_Cat

https://en.wikipedia.org/wiki/Carreras_Tobacco_Company#Black_Cat

その冒頭部の適当訳。

「ブラックキャット」は、今や世界中で売られている煙草の銘柄だが、この名前はささいなことから広まった。その元となった黒猫は、ごくふつうの飼い猫で、ドン・ホセのウォーダー・ストリートの店の窓辺で、いつも何時間も丸くなって眠っていた。まだ20世紀になるずっと前の話である。

この猫が通行人にすっかり馴染んだおかげで、ドン・ホセの店はやがて「黒猫の店(black cat shop)」として知られるようになった。ドン・ホセは、この猫を会社のシンボルにしようと思いたち、1886年、黒猫はカレーラス社の最初の商標として登録された。

その後、この猫は「ブラックキャット」の包装デザインの一部となり、「JJC(Don José Joaquin Carreras)」のイニシャル上に、黒枠付きの白丸の中に描かれるようになった。

そして1904年、「ブラックキャット」は、イギリス最初の機械製造式タバコの1つとして発売された。

この猫が通行人にすっかり馴染んだおかげで、ドン・ホセの店はやがて「黒猫の店(black cat shop)」として知られるようになった。ドン・ホセは、この猫を会社のシンボルにしようと思いたち、1886年、黒猫はカレーラス社の最初の商標として登録された。

その後、この猫は「ブラックキャット」の包装デザインの一部となり、「JJC(Don José Joaquin Carreras)」のイニシャル上に、黒枠付きの白丸の中に描かれるようになった。

そして1904年、「ブラックキャット」は、イギリス最初の機械製造式タバコの1つとして発売された。

…というところから、黒猫の物語は始まり、その後、カレーラス社の巧みな商策もあって、20世紀はじめには一大黒猫ブームが起こり、ファッションにまで影響を及ぼした…というようなことが、上の記事には書かれています。

(パッケージの裏)

煙草のパッケージ・デザインは何回か変わっていますが、クシー君愛用の上の品は、1930年代頃のもの。

★

冒頭に載せた足穂氏の2作品では、黒猫はいずれもパッと煙を上げて姿を変えることになっていて、現実世界でも、タルホ界でも、黒猫には煙がお似合いのようです。

平行世界 ― 2016年03月03日 20時48分41秒

どんなに大地が動こうが、火口から溶岩が噴き出そうが、

単にそれだけならば、人間には無害です。

―それが1万年、1億年かけて生じる出来事ならば、という条件付きですが。

そして、それが1分、1秒で生じるとなると、途端に人間生活に干渉してきます。

★

昨日書きたかったのは、異なるスピードで時の流れる世界が並存している不思議さ…みたいなイメージでした。でも、よく考えたら、これは自分の頭で考えたことではなくて、昔、小説や漫画で読んだ記憶が残っていたのだと思います。

すぐに思い出すのは、たむらしげるさんの短編作品「クジラの跳躍」です。

(河出書房新社刊 『水晶狩り』 所収)

人間には感じ取れぬほどゆっくり波打つガラスの海。

空中で静止したトビウオの群れ。

空中で静止したトビウオの群れ。

何日もかけて徐々に海上に姿を現す巨鯨。

その姿を一目見ようと集まる群衆。

その姿を一目見ようと集まる群衆。

同じ海には大型客船が浮かび、「彼ら」とは異なるタイムスケールで生きる人々が乗っています。そんな人々の視界を一瞬かすめて跳んだクジラ。

★

たむらさんが描きたかったのは、何かの寓話というよりは、一個の美しいイメージだと思いますが、考えてみれば、すぐそばにいるのに、決して言葉を交わすことのない人、お互いの存在すら意識しない人は大勢います。この物語が心に残るのは、そういう生の真実を捉えているからでしょう。

クジラの跳躍を、かりそめのことと思う人もいれば、永遠と感じる人もいる。

クジラは「震災」の隠喩にもなるし、他にもいろいろなメタファーとなって、そこに新たな意味を付与することができます。(でも、こういうのはあまり理屈で解釈してはいけないかもしれません。)

クジラは「震災」の隠喩にもなるし、他にもいろいろなメタファーとなって、そこに新たな意味を付与することができます。(でも、こういうのはあまり理屈で解釈してはいけないかもしれません。)

★

ちょっと見方を変えると、「異なるスピードで時が流れる世界の並存」は、この宇宙ではごくありふれた光景です。電車に乗っている奥さんと、家で帰りを待つ旦那さんでは、腕時計の進み方が違うことをアインシュタインは説き、これまでの実験結果は、全てその正しさを裏付けています。(原子時計を使わなくても、その正しさは容易に体感できます。)

(何だか要領を得ませんが、このところ頭がいつもボンヤリします。)

Metaphysical Nightsによせて ― 2015年04月21日 22時03分40秒

「畏友タムラシゲルへ」と題された、南伸坊さんの文章はごく短いものですが、読んでいて、思わず膝を打つことがありました。以下、引用させていただきます。

畏友タムラシゲルヘ●南伸坊

若い頃、稲垣足穂の童話が好きだった。それで「一千一秒物語」を絵にしてみたいと思ったのだが果たせなかった。足穂はもともと未来派の画家だから、はじめからその文章が絵になっているのだ。もっとも足穂自身の絵も、作り出したイメージを定着できたわけじゃない。

果たせなかったと書いたけれども、やってみたわけではない。やる前からダメだと思って、やらなかったのだ。こんなことを書き出したのは、タムラシゲルなら、きっとそうしなかっただろうと思ったからだ。

タムラシゲルは、自分のつむぎ出したイメージを、絵にすることができる。そうすれば絵に出来たことでしか味わえない、楽しさを人々に与えることができるのである。

若い頃、稲垣足穂の童話が好きだった。それで「一千一秒物語」を絵にしてみたいと思ったのだが果たせなかった。足穂はもともと未来派の画家だから、はじめからその文章が絵になっているのだ。もっとも足穂自身の絵も、作り出したイメージを定着できたわけじゃない。

果たせなかったと書いたけれども、やってみたわけではない。やる前からダメだと思って、やらなかったのだ。こんなことを書き出したのは、タムラシゲルなら、きっとそうしなかっただろうと思ったからだ。

タムラシゲルは、自分のつむぎ出したイメージを、絵にすることができる。そうすれば絵に出来たことでしか味わえない、楽しさを人々に与えることができるのである。

伸坊さんは、自身もイラストレーターなので、これは文章の視覚化、あるいは視覚イメージの文章化という点から興味深い足穂論であり、たむら論だと思います。

タムラシゲルに初めて出会ったのは編集者としてだった。投稿されてきた彼の漫画は、いきなり完成されていた。ハイカラで上品でガンバッテいなかった。私は一目で気に入ってしまったけれども、その頃の雑誌は、もっとアクの強い、青春くさい、むやみに迫力のあるものが求められていたので、たむらしげるの作物は「大人しい」ものと見られていたと思う。

僕は違った感想を持っていた。タムラシゲルは「大人しい」というよりは「大人っぽい」というのが正しい。落ち着いていて、若い作者にありがちの性急さや、一発ねらいの新奇さというものと遠かった。

僕は違った感想を持っていた。タムラシゲルは「大人しい」というよりは「大人っぽい」というのが正しい。落ち着いていて、若い作者にありがちの性急さや、一発ねらいの新奇さというものと遠かった。

これは70年代、伸坊さんが「ガロ」の編集長をされていた時のエピソードです。

私がたむらさんの作品を知ったのも、「ガロ」の版元・青林堂の出版物を通してですから、あまり違和感はありませんが、でも今、改めて振り返ると、<たむらしげるとサブカル>は、かなり異質な取り合わせに思えます。当時は、たむらしげるという存在が、サブカルの世界でしか受容されず、そこでも傍流であった…というのは、文化史的に興味深い事実です。ともあれ、この伸坊さんのたむら評は、実に的確だと思います。

私がたむらさんの作品を知ったのも、「ガロ」の版元・青林堂の出版物を通してですから、あまり違和感はありませんが、でも今、改めて振り返ると、<たむらしげるとサブカル>は、かなり異質な取り合わせに思えます。当時は、たむらしげるという存在が、サブカルの世界でしか受容されず、そこでも傍流であった…というのは、文化史的に興味深い事実です。ともあれ、この伸坊さんのたむら評は、実に的確だと思います。

〔…中略…〕タムラシゲルの仕事を形容するのに「少年の心」だの「少年のような」だののコトバを使わないのは、それが失礼にあたると思うからだ。かつては「少年」という言葉に、それを使うことで了解できる世界があった。

おそらく、その頃に「少年のよう」であることは、バカにされていたからだと思う。いまは誰もが「少年のよう」である。そしてチャチでハンチクな作品が「少年の心」で作られてしまうのだ。

童心を保っていない作り手などはいないのだし、もっといえば、全ての人はそれを自分の中に持っているはずである。「少年のような」ジャンルがあるというのがおかしい。

素晴らしいのは幼さではないのだ。直観である。知らない事で見えるような世界。重要なのは知らない事ではなくて見えることである。タムラシゲルが「こうでなくてはいけない」として描いた構図や画面の調子や、空間のイメージがつまり直観である。

これはかなり強い言い方ですが、まったく真実だろうと思います。

「少年のような」という形容が、ただちに褒め言葉になることへの違和感を、これまで何となく感じていましたが、要はこういうことだったのでしょう。

「少年のような」という形容が、ただちに褒め言葉になることへの違和感を、これまで何となく感じていましたが、要はこういうことだったのでしょう。

山高きがゆえに貴からず、人もまた少年的であるがゆえに貴からず―。

世間は少年や少女を、少年・少女であるがゆえにもてはやしますが、そもそも少年・少女の何が光を放っているのか…ということは、よくよく考えないといけないと思います。

世間は少年や少女を、少年・少女であるがゆえにもてはやしますが、そもそも少年・少女の何が光を放っているのか…ということは、よくよく考えないといけないと思います。

今でも、足穂の「一千一秒物語」を好きである。ごくたまに、三年に一度くらいの割り合いで、本棚から引き出して、しばらくボー然とする。同じような本に、このタムラの『METAPHYSICAL NGHTS』はなるはずだ。(1990.10)

またしても「一千一秒物語」。

南伸坊さんがこの一文を書いてから4年後、1994年にたむらしげる画の『一千一秒物語』がリブロポートから出たことは、伸坊さんにとって、まさに快哉を叫ぶような一大事だったはずです。

南伸坊さんがこの一文を書いてから4年後、1994年にたむらしげる画の『一千一秒物語』がリブロポートから出たことは、伸坊さんにとって、まさに快哉を叫ぶような一大事だったはずです。

…というよりも、実はこの出版企画の背後に、伸坊さんのプッシュがなかったかどうか?このたむら版「一千一秒物語」には、前書きも、後書きも、解説も一切なくて、その成立事情が(少なくとも私には)まったく不明でした。でも、今この一文を目にして、何となくそんな気がしています。

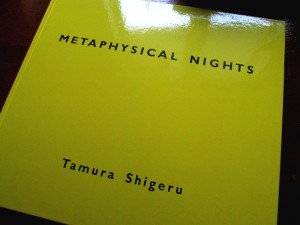

Metaphysical Nights…カテゴリー縦覧:フープ博士 etc. 編 ― 2015年04月20日 19時59分09秒

メタフィジカル・ナイツ。

形而上学的夜。

形而上学的夜。

たむらしげるさんは、透明感を全体の基調としながら、ほのぼのした作品や、上品でお洒落な作品など、いろいろな趣の作品をこれまで生み出してきました。

中でも私が最も魅かれるのが、「硬質な幻想味」を追った作品群です。

1990年に出た、この大判の画文集(28.5×26cm)は、その代表といえるものでしょう。

中でも私が最も魅かれるのが、「硬質な幻想味」を追った作品群です。

1990年に出た、この大判の画文集(28.5×26cm)は、その代表といえるものでしょう。

見開きで、左側には余白をたっぷり取ったショートストーリー、

そして右側にはモノクロのCGイラストが載っています。

あえて色を排したことにより、ぼんやりとした夢の世界を覗き込んでいるような感覚が、いっそう強調されています。

あえて色を排したことにより、ぼんやりとした夢の世界を覗き込んでいるような感覚が、いっそう強調されています。

長大な振子の往還とともに世界の誕生と発展を目撃する男の物語、「振子」。

不思議な建物群と、その間を通過する、アルタイルから帰還した宇宙船。

その美しい光景が、次の瞬間には古生代の海に変化する「宇宙船の帰還」。

その美しい光景が、次の瞬間には古生代の海に変化する「宇宙船の帰還」。

「虹」、「砂漠の月」、「土星と環」、「水壁」…と、不思議な絵物語は続きます。

これは真夜中の静寂の中で、ゆっくりと、息をひそめて読むのがふさわしい本です。

これは真夜中の静寂の中で、ゆっくりと、息をひそめて読むのがふさわしい本です。

★

版元は架空社。この本にとって、これ以上ないぐらいピタリとくる名称です。

ひょっとして、ブックデザインの一部として、この本のために仮構された出版社じゃないか…と思えるぐらいですが、ちゃんと実在する会社です。

ひょっとして、ブックデザインの一部として、この本のために仮構された出版社じゃないか…と思えるぐらいですが、ちゃんと実在する会社です。

★

ところで、久しぶりに本のページをめくっていたら、南伸坊さんが書いたライナーノーツが挟まっているのに気づきました。で、その内容から、またいろいろなことを考えさせられたので、稿を改めて記事を続けます。

(この項つづく)

土星キャラ立ち史(その3) ― 2015年03月17日 07時00分53秒

1990年頃に放映された富士急ハイランドのCMは、鴨沢祐仁さんのクシー君を主人公にしたもので、土星もメインキャラでそこに登場していました。

(YouTubeに、「富士急ハイランドCM 『クシー君とレプス君』鴨沢祐仁」と題してアップされていた動画より。 https://www.youtube.com/watch?v=IlDOFpg6ch0)

(同上)

バーのカウンターで、輪っかをひょいと外して挨拶する土星は、いかにも稲垣足穂的趣向。さらにマイク片手の土星も登場しますが、土星が女性に擬せられることは非常に珍しく、派手なゴールドの輝きは、バブル当時の世相を彷彿とさせもします。

★

上で足穂の名前を出しました。

彼の第一作品集『一千一秒物語』(1923)には、早くも土星が登場します。

彼の第一作品集『一千一秒物語』(1923)には、早くも土星が登場します。

(『一千一秒物語』より「土星が三つできた話」)

まあ、これは土星だか人間だか分からない、人を喰った話ですが、4冊目の『第三半球物語』(1927)には、ホンモノの(?)土星がバーで一杯やっているうちに、輪っかを失くしてしまうという話が出てきます。

(初出時タイトルは「土星とオートモービル」。後に「泣き上戸」と改題され、内容にも手が加わりました。イラストは若き日のタルホ自身によるもの)

実に洒落ているし、私もぜひこんな街に棲んでみたいと思います。

鴨沢さん然り、たむらしげるさん然り、後の作家さんもそう思ったからこそ、タルホ的土星を自作に登場させているのでしょう。

鴨沢さん然り、たむらしげるさん然り、後の作家さんもそう思ったからこそ、タルホ的土星を自作に登場させているのでしょう。

それにしても、そもそも足穂は、どこからこういう想を得たのでしょう?

あるいは、純粋に彼の自由なイマジネーションが生んだ幻影なのか?

あるいは、純粋に彼の自由なイマジネーションが生んだ幻影なのか?

★

バーで一杯やるかどうかはともかく(これはたぶん足穂オリジナル)、土星の擬人化そのものは足穂以前からあるので、その淵源を探るべく、もうちょっとこだわってみます。

最近のコメント