彗星と赤い目をした象(後編) ― 2023年11月12日 08時39分10秒

以下、どちらかといえば余談ですが、昨日の版画の作者を付記するとともに、ネットの威力に改めて感じ入ったので、文字にしておきます。

★

まず作者のサインを、改めて見てみます。

これを何と読むか? 元の売り手の方は、「Alan C. Naiman」と読みつつ、そこに疑問符を付けていました。ナイマン(Naiman)は、たぶんその通りでしょうが、ファーストネームの方はいささか難読で、「Alan Naiman」で検索しても、解決に結びつく情報は得られませんでした。

でも、「Naiman wood engraving」で探しているうちに、アメリカ東部の名門女子大、ウェルズリー大学のデーヴィス美術館に、「Alaric Naiman」という人物が、木版画作品を大量に寄贈しているのを見つけました。なるほど、例のサインは確かにこの名に違いありません。

ただ、ここでナイマン氏が寄贈しているのは自作の版画ではなく、様々な作家の過去作品です。つまり、ナイマン氏はここでは版画家ではなく、版画コレクターとして登場しているわけです。そして、そのすべての寄贈作品には、「Gift of Alaric Naiman in memory of Adeline Lubell and Mark Lewis Naiman(アデライン・ルベルとマーク・ルイス・ナイマンを記念して、アラリック・ナイマンより寄贈)」の注記がありました。

★

版画家か?コレクターか? その疑問を残しつつ、ここまでくれば話は早いです。

ネット情報をたどると、アラリック・ナイマン氏は、物理学者であるマーク・ルイス・ナイマン氏(1922‐2007)【参考LINK】と、コンピューター教育の専門家、アデライン・ルベル・ナイマン氏(1925‐2011)【同】のご長男で、自身は化学を専攻し、特許をいくつも取得して実業に乗り出し…という経歴の方でした。1953年のお生まれだそうですから、御年70。ハレー彗星がやってきた1986年は、33歳の少壮期に当たります。

そしてナイマン氏のFacebookページもすぐに見つかりましたから、強心臓の私はさっそくメッセージを送り、この版画が氏の自刻作品なのか問い合わせました。ただ、氏はもうFacebookを使われてないのか、残念ながら返事はありませんでした。

しかし…です。ナイマン氏の投稿を遡ると、2020年10月23日付け【LINK】で、氏がコロナ禍と絡めてこの作品を紹介しているのを発見。そして「これはご自身の作ですか?」という質問に対し、それを否定することなく「ハレー彗星です」と答えているので、すべての謎は解けたのでした。

★

結局、今回私が入手したのは、アラリック・ナイマンというアマチュア版画家の手になるものでした。そして氏は同時に木版画コレクターでもあり、好きが昂じてご自分も制作を始められたか、あるいは趣味の版画制作の延長として、先人のコレクションを始めたのでしょう。

たしかにナイマン氏は作家として著名とは言い難いですが、その技倆はなかなかのものです。そして、この作品はハレー彗星の目に映った1986年の世界を活写し、当時のアメリカ社会の空気を彷彿とさせる「歴史の生き証人」として、依然貴重だと思います。

彗星と赤い目をした象(前編) ― 2023年11月11日 09時53分15秒

ギリシャ神話だと、天空はアトラス神によって支えられています。

一方、インドでは古来、巨大な象や亀が世界を支えていることになっています。

最近、こんな版画を見つけました。「USMC/地球を支える象の版画/作者サイン入り/86年ハレー彗星」と題して、eBayに出品されていたものです。

版面サイズは108 ×137mmと 、ほぼ葉書サイズの小さな木版画です。

まずは売り手の言葉に耳を傾けてみます。

「この品の歴史は不明です。これはニューヨーク市近郊で何十年も希少本の専門家として働いてきた私の母の遺品です。この上質の手漉き紙に刷られた絵の下には、以下のような文言が書かれています。

「SIC SEMPER TYRANNIS(羅:暴君は常にかくの如く=専制的な指導者は必然的に打倒される)」、「A Felicitious New Year to you and yours (ご一同様が良き新年を迎えられますように)」「ALAN C. NAIMAN 86」(この読み方は間違っているかもしれません)」

絵柄は地球を支えている象で、彼は亀に乗っているように見えます。また彼は鐘を引きずっていて、その鐘にも何か文字が書かれているようですが、私の老眼には定かでありません。スターダストの浮かぶ空には彗星が飛んでいます。ハレー彗星が最後にやってきたのが 1986 年ですから、それと関係があるかもしれません。でも、はっきりしたことは分かりません。いずれにしても興味深い品です。〔以下略〕」

「SIC SEMPER TYRANNIS(羅:暴君は常にかくの如く=専制的な指導者は必然的に打倒される)」、「A Felicitious New Year to you and yours (ご一同様が良き新年を迎えられますように)」「ALAN C. NAIMAN 86」(この読み方は間違っているかもしれません)」

絵柄は地球を支えている象で、彼は亀に乗っているように見えます。また彼は鐘を引きずっていて、その鐘にも何か文字が書かれているようですが、私の老眼には定かでありません。スターダストの浮かぶ空には彗星が飛んでいます。ハレー彗星が最後にやってきたのが 1986 年ですから、それと関係があるかもしれません。でも、はっきりしたことは分かりません。いずれにしても興味深い品です。〔以下略〕」

タイトルにあるUSMCとは、United States Marine Corps(アメリカ海兵隊)のことで、象のお尻のところにこの文字が縦書きされています。

これが1986年に回帰したハレー彗星をモチーフにしているのでは?という、売り手の意見に私も賛成です。1986年を祝うかのように、遠い宇宙から飛来した客人を、作者はぜひ描きたかったのでしょう。

さらに私なりの推理を加えてみると、この年はイラン・イラク戦争の最中であり、アメリカのレーガン政権が、そこに直接的な軍事介入を画策した時期に当たります。買い手の方は首をひねっていましたが、象の足にくくりつけられた鐘は、そのひびの入り方から見て、アメリカ独立の象徴である「自由の鐘」とみていいでしょう。

(自由の鐘)

すなわち、この白象はアメリカの正義をかかげて進むアメリカ海兵隊の分身であり、彼らこそ世界を支える存在だ…という、かなり愛国的なメッセージを、そこに読み取ることができます。結局、この作品は、ある経歴不詳の版画家が(その腕前から見て、彼はプロないしセミプロでしょう)、派兵を前にした海兵隊の友人と、その同僚や家族を鼓舞するために、これを刷って贈ったのではないかと想像します。

★

一応、この作品のコンテクストは、そんなふうに読み解けます。

でも、私の目にはまた別の意味を帯びて感じられます。もちろん、これは作者の意図を離れて、私が勝手に読み取ったものに過ぎません。

私が連想したのは、賢治の童話『オツベルと象』です。

このお話に出てくる象は、本当に気のいい奴で、狡猾なオツベルの言葉に何の疑問も持たず、頼まれごとは何でも引き受けます。でも、いいように酷使されているうちに、やがて憔悴しきったその顔に「赤い竜の目」が光るようになります。

この版画に描かれた「自由の鐘」は、自由どころか、この象にとっては「くびき」そのものであり、またアメリカの正義なるものが、まったく恣意的で信の置けないものであることは、今回のイスラエルの横暴に対するアメリカの態度を見ても分かります。そしてこの象も、今や赤い目をして、重そうにアメリカの大義を引きずり、世界はその鼻先で危ういバランスをとっているのです。

そんな目でこの絵を眺め、今の世界を顧みるとき、いかにも複雑で苦いものが感じられるのではないでしょうか。

★

…と、ここまで書いて、いい気持ちになっていましたが、文章を書き上げた後で、この版画の作者が突如わかったので、後編ではそのことを書きます。

(この項つづく)

碧い彗星を見上げて ― 2023年10月15日 10時42分13秒

イスラエルの人から何か物を買ったことがあるかな?…と思って調べたら、買ったのはイギリスの人でしたが、イスラエル製の彗星ブローチを見つけました。

孔雀石をメインに、繊細な銀線細工を施した美しいブローチです。

売り手の人は、ミッドセンチュリーの品ではないかと言ってたので、第2次大戦後にイスラエルが建国されたしばらく後に、彼の地で作られたものと想像します。

★

今回のイスラエルとハマス件で、改めてイスラエル問題の輪郭を知ったという方も多いでしょう。私にしても、それほど明瞭なイメージを描けていたわけではありません。

ナチスの暴虐によるホロコーストの悲劇と、新たな希望の地としてのイスラエル建国。アラブとイスラエルの対立による数次の中東戦争。あるいは一挙に時代を遡って、旧約時代のエピソードの数々…。そんなものがぼんやり重なって、私の中のイスラエルイメージはできていました。でも、そこには旧約の時代と第2次大戦後の時代に挟まれて、膨大な空白の期間があります。

★

イギリスで1871年に発行された地図帳を開いてみます。

この地図の中で色が付いているのは、「Turkey in Asiaアジアにおけるトルコ」、すなわちオスマン帝国の版図です。「アジアにおける…」というのは、この地図帳にはもう1枚、「ヨーロッパとギリシャにおけるトルコ」という地図があるからで、当時のオスマン帝国はアジアとヨーロッパにまたがる広大な領土を誇っていました。

少し寄ってみます。今のイスラエルも当時はオスマン領内で、その「シリア地方」の一角を占めていました。

もちろん、エルサレムもガザもその一部です。

こうして近世以降、トルコ一強で固められた中近東でしたが、この大帝国もクリミア戦争(1853-1856)後の経済的疲弊と、相次ぐ国内の政治的混乱によって、半植民地化の進行がとまらず、特に第1次世界大戦(1914-1918)の最中、イギリスの後押しで蜂起したアラブ民族独立闘争を受けて――アラビアのロレンスのエピソードはこのときのことです――結果的にパレスチナがイギリスの委任統治領になった…というのが、その後の歴史を大きく左右したらしいのですが、この辺の叙述は、たぶん大部な書物を必要とすることでしょう。

まあ、イギリスばかり悪者にするのはアンフェアかもしれませんが、当時のイギリスが関係各国と後ろ暗い密約を重ねていたのは事実だし、はた目に「火事場泥棒」や「焼け太り」と見えるのも確かです。

★

今、彼の地の上空を一個の見えない彗星が飛んでいます。

ガザの人々にとって、この彗星は紛れもなく凶星でしょうし、多くのイスラエルの人にとってもそうかもしれません。

でも、孔雀石の石言葉は「魔除け」、そして「癒し」と「再会」だそうです。

どうか人間の心が、獣性によって蹂躙されることのありませんように。

そして、子どもたちの屈託のない笑顔が再び見られますように。

今はひたすら祈るような気持ちです。

彗星はどこにでも ― 2023年03月18日 10時20分58秒

昨日の品は、他の2枚のポスタースタンプと一緒に、ドイツの古書店から買いました。

こちらは18世紀に遡るという老舗の食酢メーカー、キューネ(Kühne)社のコメット印のお酢の宣伝シールです。

こちらは「新たな彗星!(Der neue Komet !)」とビックリマークが付いていますが、ニョロっとした変な形の彗星だなあ…と思ってよく見ると、これは「フォアヴェルツ靴下(Vorwärts Strumpfwaren)」というメーカーの宣伝で、確かにこの彗星は靴下の形をしているのでした。

昨日のスチール弦は、音楽にちなむ分、いくぶん雅な要素がなくもありませんが、お酢とか靴下とか、ひどく散文的なところにも彗星が登場しているのが、むしろ興味深いです。

スチール弦も含め、いずれも彗星とは全然関係ない品々ですが、1910年にハレー彗星がやって来る前後、彗星は何となくカッコいい存在であり、カッコよさの記号として彗星が多用されたんだろうなあ…と想像します(たぶん、その感性は今も健在でしょう)。

★

それにしても、これがまとめて売られていたということは、これをまとめて(古書店に)売った人がいるんじゃないでしょうか。「彗星をテーマにしたスタンプシール」という、ひどく細かい世界に執着した人が、私以前にもいたのかなあ…と想像すると、強い親近感を覚えます。

三味線を弾く男 ― 2023年03月17日 17時13分48秒

今日は「現代天文文化論の試み」と題して、天文学史研究会でお話をさせていただきました。まあ、話した内容は、いつもこのブログに書いているようなことです。

すなわち、日本で特異的に進化した「天文アンティーク」をめぐる最近の文化的ムーブメントについて、そしてそこに影を落としている、野尻抱影由来の天文ロマンチシズムとか、漫画文化の影響とかいったようなことです。

しかし、話しているうちに、だんだん自分がほら吹き男爵になったような、図々しさと後ろめたさがないまぜになったような気分になって、いささか背中に汗をかきました。でも、冷静に考えると、このブログは最初から「駄法螺ブログ」の色合いが濃いので、たまたま真っ当な議論の場で、真っ当な光を照射されたために、その事実が改めて露呈したに過ぎない…とも言えます。

さはさりながら、世間の潤滑油として、駄法螺には駄法螺なりの効用もあり、これからも懲りずに駄法螺の開陳を続けることにします。

怪しい笑みを浮かべつつ、マンドリンの弾き語りをする男。

日本語で「三味線を弾く」といえば、適当なことを言って調子を合わせたり誤魔化したりするという意味ですが、なんとなく今の気分はこんな感じですかね。

モノの方は、ドイツのポスタースタンプ、つまり切手の形を模した販促用のおまけシールです。多色石版刷りで、時代は20世紀初頭と思います。エッセンのクルップ鋳鋼社(Krupp Stahl)が販売していた、「コメット」ブランドのスチール弦の宣伝用シールのようです。

He will be back. ― 2023年02月16日 20時44分44秒

昨日のハレー彗星の早見盤をゆずっていただいたとき、もう1つ興味深い品がオマケに付いてきました。

それは私の机の上では広げることもままならない大きな星図で(45×120cm)、科学雑誌「ニュートン」(1985年11月号)の付録についてきた、素性からして正真正銘のオマケです。

しかし、これは決して軽んずべき品ではありません。

ここにはハレー彗星の天球上の位置変化が詳細にプロットされており、その意味では昨日の早見盤も同じですが、大きく違うのは、そのタイムスパン。この星図には、実に1909年から2063年まで、つまり前々回(1910)と前回(1986)、そして次回(2061)の近日点通過を含む、彗星の2周期分の見かけの位置が、まるごと描かれているのです。

上の説明にあるように、その軌跡は、順行と留、逆行と留を繰り返す何重ものループで表現されます。

そして近日点付近では――ということは、地球から比較的近いときは――彗星の絶対的な速度が極大となり、しかも地球から近い分、その見かけの位置もめまぐるしく変化します。一方、太陽系の果て、遠日点付近を進むときは、彗星の歩みはのろのろと遅く、地球の公転による年周視差によって、いくぶん目につく変化が生じるだけとなります。

その振る舞いをまとめて図示すると、こんなダイナミックな曲線になるというわけです。

★

1986年に最接近したハレー彗星は、その後、長大な尾も消え失せ、徐々に暗く小さくなっていき、その姿が最後に目撃されたのは、ウィキペディア情報によれば、2003年の観測記録だそうです。その後、彗星の姿を見た人はいません。

しかし、これぞニュートン力学の精華。彗星の位置は厳密に計算されており、現在どこにいるかといえば、うみへび座の北西の角、こいぬ座・かに座との境界付近です。

そして、ハレー彗星が遠日点をゆっくりと回り込むのは、2023年11月。

そう、今年はハレー彗星が箱根芦ノ湖の折り返し点に到着し、復路のスタートを切る記念すべき年に当たるのでした。

これぞ「目に見えない天体ショー」です。それは望遠鏡を使っても見えませんが、海王星軌道のさらに先、宇宙の箱根付近に住む人たちは、今頃歓呼して彗星を迎えていることでしょう。

来年以降、彗星は徐々にその速度をはやめながら地球に近づいてきます。

そして東京大手町でテープを切るのは、2061年7月29日。地球の箱根駅伝と違ってこちらはエンドレスですから、彗星はその後も走るのをやめず、地球で応援している我々の目の前を通過するのは、翌日の7月30日です。

前回よりもずっと明るくなると予想されている、この「目に見える天体ショー」を、期待して待ちましょう。それは宇宙のタイムスケールでいえば、ほんの寸秒の先です。

【オマケのオマケ】

このオマケ星図の裏面には、過去のハレー彗星の軌道変化が、これまた詳細に図示されていました。

以下、解説文から引用します。

「ハレー彗星の軌道は、惑星の引力の影響を受けてたえず変化している。この現象を摂動という。また太陽に近づくと、彗星が物質を放出することによって非重力効果が生じる。その結果彗星の運動が変化し、軌道の形もかわる。〔…中略…〕1981年にアメリカのドナルド・ヨーマンスは紀元前1404年までさかのぼってハレー彗星の軌道要素を計算した。その計算にもとづき、ここでは紀元前1404年から2061年までのハレー彗星の軌道と、近日点通過の日(世界時)、ハレー彗星と地球の相対位置を示した。」

それにしても、ニュートン編集部の力の入れようがすごいですね。それはハレー彗星ブームの熱気の反映でもあるのでしょう。

ハレー彗星の星座早見盤 ― 2023年02月15日 06時02分45秒

ハレー彗星の話題の続き。

1986年のハレー彗星接近を当て込んだ星座早見盤を見つけました。

(右がオーストラリアのカルテックス社の早見盤。一辺30cnとかなり大型です。対する日本製は幅19cm)

(星図部拡大)

同年の3月から4月にかけてぐんぐん尾を伸ばしていくハレー彗星の予想図に、当時の天文ファンは胸を高鳴らせたと思いますが、このときは観測条件が悪く、特に日本からは、ほとんどその姿が見えなかったと聞きます(以前の記事にも書いたように、このとき私は天文から遠ざかっていたので、リアルな記憶がありません)。

ここに描かれているのは、現実のハレー彗星というよりも、人々の心の中を飛んだ幻の大彗星であり、それだけに一層愛おしいものを感じます。

★

なお、この早見盤は単体で販売されたのではなく、以下の紙工作本に含まれるコンテンツの1つのようです。

■藤井旭(構成)

『切りぬく本 ハレー彗星観測ガイド』

誠文堂新光社、1985

『切りぬく本 ハレー彗星観測ガイド』

誠文堂新光社、1985

天文古玩は日々新たなり…彗星のスライドセット ― 2023年02月12日 18時28分11秒

これも余録というか、先日、中川ユウヰチさんのスライドビュアーを手にしたおかげで、これまで漫然と手元にあったフィルムスライドの内容を、しっかり確認できるようになりました。

アート作品を実用に流用するのもどうかと思いますが、レンズ越しに眺めるのはすべて天文関係のものばかりなので、私の星への思慕がオリオンの一等星と感応して、新たな天界の光景がそこに現出したのだ…ということにしましょう。

★

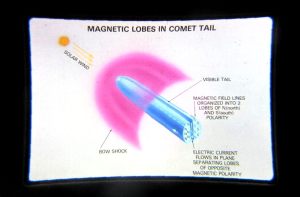

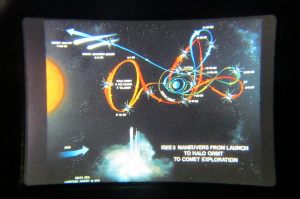

たとえば、このスライドセット。

サンフランシスコに本拠を置く太平洋天文学会(ASP)がかつて頒布したものです。

タイトルは「彗星とハレー彗星」で、日本語にするとちょっと変ですが、要は彗星の概説にハレー彗星特論をプラスしたスライドセットです。元は31枚のセットですが、手元の箱にはさらに前の持ち主が付加したらしい4枚が加わっています。

編者のジョン・C・ブラント博士(Dr. John C. Brandt)は1934年の生まれ。シカゴ大学で学位を取得後、1970~87年までNASAのゴダード宇宙飛行センターに在籍し、1986年のハレー彗星回帰に際しては、国際ハレー彗星観測計画や、彗星探査機ICE (International Cometary Explorer)の計画に携わった人です(参考LINK)。

発行年は書かれていませんが、当然1986年のハレー回帰を前に、一般の天文ファンや教育関係者向けに頒布された品でしょう。

★

スライドはまず彗星の物理的な構造の解説から始まります。

(01 彗星の基本構造(数字はスライドNo。以下同じ))

(02 彗星の核:模式図)

(03 彗星のプラズマ物理学)

その後、いくつか有名な彗星の紹介が続き、

(10 コホーテク彗星〔1973〕)

(14 フマーソン(ヒューメイソン)彗星〔1961〕)

話はいよいよ本題のハレー彗星へと入っていきます。

(15 ハレー彗星〔1910〕)

とはいえ、このスライド制作の時点では、ハレー彗星の雄姿はまだ未来のことに属します。それだけに、世界中の科学者は腕をさすってハレー彗星の到来を待ち構えており、各種の彗星探査計画が熱心に進められていることを、スライドは詳説します。

(18 彗星探査機ICEの軌道)

その中には日本の科学衛星「すいせい(PLANET-A)」と「さきがけ(MS-T5)」も含まれていました。

(24 日本のPLANET-A探査機)

(25 ハレー艦隊による実験・観測計画一覧)

上の表を見ると、当時はヨーロッパ・ソ連に伍して、日本の科学力と技術力が世界的な水準にあったことが実感され、いくぶんほろ苦いものを感じますが、それはさておき、スライドセットは、この後、過去のハレ―騒動に触れて、来るべき天文ショーへの期待を高めつつ、

(31 再び姿を見せたハレー彗星)

ウィキペディアの記載によれば、再接近する彗星を最初に捉えたのは、1982年10月16日、パロマー天文台の5.1m望遠鏡とCCDイメージセンサの組み合わせだそうで、スライドにははっきりと書かれていませんが、このデジタル画像がそれじゃないかと思います。

★

1986年も、もうじき40年前ですか。思えばずいぶん過去のことです。

往時のことをしっかり記憶している私にとっても、その生々しさが薄れたことは否めず、当時まだ生まれてなかった人にとっては、なおさらその「過去性」が際立つでしょう。

こうしてモノたちは、ひとつ、またひとつと天文古玩化して、過去の住人となっていきます。このスライドセットも、そこに封じ込められた熱気が懐かしい、なかなか味わいのある品だと感じます。

彗星ビール ― 2022年10月22日 19時15分37秒

昨日の話題から「彗星ビール」のラベルを話題にしたことを思い出しました。

で、紙物の整理帳を開いたら、上の2枚と同じところに、オランダの彗星ビールのラベルも綴じ込んであったので、そちらも登場させます。

左のラベルは、アムステルダムから40kmばかり東にあるアメルスフォールトの町で営業していた、クラーファー社の「コメット印のライトラガービール」、右は「コメット・ラガービール」とあるだけで、メーカー名は書かれていませんが、やはりクラーファー社のものかもしれません。時代ははっきりしませんが、いずれも石版刷りで、1930~50年代のものと思います。

この絵柄を見ると、いずれも彗星から白く伸びた尾が、ビールの泡立ちと重なるイメージで捉えられていたのかなあ…と想像します。彗星は頭部からサーッと尾を曳くし、ビール壜の口からは見事な泡が「It’s Sparkling」というわけです。

こうしてみると、コメットブランドのビールって、結構あちこちにありますね。

ひょっとして日本にもあるんじゃないか?と思って検索すると、果たして「赤い彗星」という発泡酒が、わりと最近売り出されたのを知りましたが、これはもちろんガンダムファン向けの品のようです。

★

以下余談。

エールとビールって何が違うんだろう?とよく思います。

思うたびに調べて、そのつど分かった気になるのですが、しばらくするとまた「エールとビールって何が違うんだろう?」と思います。やっぱり分かってないのでしょう。ネット情報のつまみ食いで恐縮ですが、今回は記憶の定着のために、ここに書いておきます。

改めて分かったのは、「エールとビールって何が違うんだろう?」というのは、そもそも変な質問であり、エールは紛れもなくビールの一種だということです。つまりビールの下位区分に「エール」と「ラガー」の2種があり、本当は「エールとラガーは何が違うんだろう?」と問わないといけないのでした。でも、今では「ビール」イコール「ラガー」と思っている人が、英語圏の人にも多いらしく、英語サイトにも「エールとビールは何が違うのか?」というページがたくさんあります。たぶん、両者を「エールビール」と「ラガービール」と言い分けると、その辺の誤解は少なくなるのでしょう。

では、エールとラガーの違い何かといえば、それはずばり製法の違いです。

エールは上面発酵で醸造期間が短く、ラガーは下面発酵で醸造期間が長いという違いがあり、それが自ずと風味の差を生み、芳醇なエールに対し、軽くのど越しのよいラガーという違いがあるのだ…というのが、話の結論です。

(昨日の記事を書く一助に、「English style ale」を謳う缶ビールを買ってきましたが、肌寒くて飲まずにおきました。今日は日中汗ばむほどだったので、芳醇なエールが美味しかったです。)

彗星亭のマッチラベル ― 2022年10月21日 07時34分49秒

冷たい雨にも負けず、コオロギがリーリーと強く鳴き、金木犀の香りが鼻をうつ夜。そして雨が上がれば、歩道で落ち葉が風に吹かれてカサコソと音を立てる朝。

このところ、季節の歩みをしみじみ感じています。

私が使っている手帳は、日々の欄に数字が印刷されていて、今日は「294-71」。

今年が始まってから294日が経過し、残りは71日という意味です。なんとも気ぜわしいですね。

★

さて、最近届いた1枚のマッチラベル。

私は自称・彗星マッチラベルのコレクターということになっているんですが(LINK)、久々に見つけた新しい品です。イギリスのシュルーズベリーにある「THE COMET」、すなわち「彗星亭」というパブのマッチです。

シュルーズベリーはイングランド中西部にある人口7万人の町。今も多くの歴史的建造物が残り、あのチャールズ・ダーウィンが生まれ育った場所だとか。

ネットは便利なもので、検索したら彗星亭の正体もすぐに知れました。

■Reviews of The Coach

■The History of The Coach Public House, Shrewsbury

彗星亭は、この町の中心近くに立つ古いパブです。最近屋号が変わって、今は「The Coach」の看板を掲げています。もとは「Comet Inn」を名乗った宿屋兼業の居酒屋でした。

マッチラベルで店名の下にある「リアル・エール」というのは、下のページによれば、「樽(カスク)の中で二次発酵をさせるタイプのビール」のことだそうですが、細かい定義はさておき、ニュアンスとしては「昔ながらの製法による、本格派のエール」という点を強調した言い方なのでしょう。日本酒ならば「純米大吟醸」とか「寒造り木桶仕込み」とかの語感に近いのかも。言葉としてはわりと新しく、1971年に生まれたとも記事には書かれています。

■ジャパン・ビア・タイムズ:What is Real Ale?

★

ラベルのデザインとしては、黒一色に白い彗星がさっと描かれているだけで、素っ気ないことこの上ないですが、見方によっては、そのかそけき風情に深い詩情も感じられます。

このラベル自体は1970~80年代のものと思いますが、彗星亭の歴史は古く、19世紀にさかのぼります。その屋号は、定期運行の馬車便を、彗星になぞらえたことによるようですが、こういう屋号が登場したこと自体、そのころ彗星が“凶兆”から「カッコいい」存在に変化したことを物語るものでしょう。ちょうど1835年にハレー彗星が回帰したとき、彗星をデザインしたジュエリーがもてはやされたのと、軌を一にするものと思います。

★

100円のものが150円になったら、率にして1.5倍ですから、たいそうな値上がりですが、金額にすれば50円の追加出費なので、まだ何とか持ちこたえられます(10万円のものが15万円になったら、それこそお手上げですが)。こうしたささやかな紙ものこそ、円安時代の強い味方であり、たとえ1枚のマッチラベルでも、いろいろ考証する楽しみは尽きません。

最近のコメント