掛図のある風景(前編) ― 2024年08月12日 13時47分08秒

先日本棚をゴソゴソやっていたら、こんな写真が出てきました。

昔の理科室の写真です。

(台紙29.5×35.5cm、写真17.5×23.5cm)

理科室といっても、いろいろ理科の教材が並んでいるわけではなく、単に理科教育用の掛図が壁に掛かっているだけです。

掛かっているのはライオン、リス、鹿といった野生の哺乳類や淡水魚を描いた図で、左端にはさらに大判の図がちらっと見えますが、内容は不明。この教室には、ほかにもいろんな掛図が、周囲にずらっと掛けまわしてあったのかもしれません。

となると、これは今でいう「理科室」よりももうちょっと古風な、動・植物中心の「博物」の授業を行った部屋かもしれません。手前に写っている地球儀もそのためのツールで、たとえばライオンの話をするときはアフリカを指しながら、先生が面白おかしいエピソードをいろいろ語って聞かせたりしたのかなあ…と想像します。

★

ときに、この写真の時代と国は?というのが問題ですが、購入したアメリカの業者は「1890年代、ヨーロッパ」としか教えてくれなかったので、キリル文字からロシア~東欧圏のものということは分かりますが、それ以上は長いこと不明でした。

(写真館のラベル拡大)

でも、さっき検索したら、同じ写真館で撮ったある家族の集合写真を紹介しているページがあって、疑問が解けました。

■The family of Avram and Simha Pinkas

この写真は、ブルガリアの北西部、セルビアやルーマニアとの国境に近いヴィディンの町で営業していた(ラテン文字に直すと)「P. T. Brasnarev」という写真師の手になるものでした。

こういう装飾的な台紙に貼り込んだ記念写真は、日本だと1900年前後のイメージですが、上の家族写真は1924年に撮られたそうですから、この教室写真も20世紀の第1四半期まで下る可能性があります(上の写真に写っている地球儀の国境線から時代を特定できるかも…と思いましたが、未勘)。

★

それにしても、この写真はどうですかね。

子どもたちはみな腕組みをして、怖い顔でカメラをにらみつけているし、先生もつまらなそうな顔でぼんやり立っているし、なんだか楽しそうじゃないな…と一瞬思いました。

でも、当時のブルガリアでは、写真というのは厳粛に撮られるべきものであって、「笑顔で写真に写る」という習慣がなかったのでしょう(日本でもそういう時期が長かったと思います)。

ですから写真を撮り終えた瞬間、緊張がゆるんだ子供たちはみな笑顔になって、隣の子とワーワーキャーキャー、教室中が大騒ぎだったんじゃないでしょうか。その場面を想像すると、このあまり豊かには見えない小学校が、にわかに楽しそうな場所に思えてきます。

そういえば、写真を眺めていて気づきましたが、粗末な教室の中で、みんな何となくパリッとした格好をしていますね。きっと「明日、学校で写真を撮るんだよ」と聞かされた親たちが、わが子に「よそ行き」を着せて送り出したのでしょう。いずこも変わらぬ親心であり、そういう風習もちょっと懐かしい気がします。

(壁面の掛図に注目して、この項つづく)

【おまけ】

記事をアップしたあとで思いついて、子どもたちをAI(Dream Machine)で笑わせてみました。しかし、結果はひどくホラーチックなもので、これはちょっと失敗でした。動画は見るに堪えないので、切り取った静止画だけ挙げておきます(何だか悪夢を見ているようです)。

聖夜の星 ― 2023年12月24日 14時05分40秒

1920年頃のガラススライド。

ごらんのように周囲の保護フレームは厚紙製で、フレームを含む全体は8.3×10cmあります。

厚紙に空押しされた文字は、「VICTOR ANIMATOGRAPH CO.」。

こういうスライド形式は、ビクター・アニマトグラフ社(1910年創業)の専売で、一般に「ビクター・フェザーウェイト・スライド」と呼ばれます。他社のガラススライドは全体がガラス製で、しかも2枚のガラス板を貼り合わせているため、重くかさばったのに対し、「フェザーウェイト」は一回り小さいガラス板を、しかも1枚しか使っていないため、非常に軽いという特徴があります(通常はスライドの感光面を、別のガラス板で保護しているわけですが、「フェザーウェイト」では、代わりにシェラック(カイガラムシ由来の樹脂状物質)が塗布されています)。

★

くだくだしい説明はさておき、その絵柄を見てみます。

画題は「ベツレヘムの星」。

幼子イエスが誕生した時、ベツレヘムの町の上空に明るい星が出現し、それを奇瑞と見た東方の三博士が、イエスとマリアの元を訪ね礼拝した…という聖書由来のお話です。

こちらはベツレヘムの星をかたどったブローチ。

以前、メルキュール骨董店さんに教えられ、私もぜひ一つ手元に置きたいと思って新たに購入しました。

ベツレヘムの星のブローチのデザインは多様ですが、いずれも真珠母貝(マザーオブパール)を細かく削り出して作られています。イエス・キリストが真珠なら、その母貝は聖母マリアの象徴だ…という連想も働いているかもしれません。手元の品は、星の周囲を天使が取り巻いているように見えます。

ベツレヘムの星のブローチは、善男善女向けのベツレヘム土産として、今も盛んに作られていると聞きました。

★

ベツレヘムの星は、たしかに救い主誕生の瑞祥かもしれませんが、「新たなユダヤの王」の出現を恐れたヘロデ王が、2歳以下の男児を皆殺しにするという、血なまぐさい「幼児虐殺」のエピソードにもつながっています。

10月以降、ガザでは多くの子どもたちが命を落とし、それは今も続いています。

ガザの惨状に心をいためて、ヨルダン川西岸地区に位置するベツレヘムでは、今年のクリスマス行事を中止したと聞きました。

はたして救い主は今どこにいるのか。

エリ、エリ、レマ、サバクタニ…

生死去来 落々磊々 ― 2023年11月18日 14時11分36秒

以前、こんなセピア色の写真を手にしました。

1890年に撮影された古写真です。被写体はピサの大聖堂脇にある墓所(カンポ・サント)の壁面を飾る、14世紀のフレスコ画、「死の勝利(Il Trionfo Della Morte)」。

ひたすら黙想する隠修士の群れ(左上)。

棺桶の中で腐朽する死体におののく貴族たち。

死者の魂を奪い合う天使と悪魔。

地上のあらゆる者に訪れる死―。

「夜明け前がいちばん暗い」といいますが、黒死病が蔓延し、中世的秩序が急速に崩壊しつつあったルネサンス前夜のヨーロッパにあって、人々は憑かれたように「死」をテーマにした作品を描き続けました。

★

歌手のKANさんの訃報に接して、「必ず最後に死は勝つ」の思いが深いです。

ガザ地区の映像を見て、無辜の子どもたちの死に歯噛みしつつ、それを指揮した老ネタニヤフも、手を下したイスラエル兵も、歯噛みしている自分自身も、遠からずすべては死に呑み込まれ、消えてゆく…。海辺にこしらえた砂のお城が、波に洗われて崩れ去るのを、ただ黙って眺めているような、今はそんな気分です。

(でも、たとえそうだとしても…と、ここで奮い立つのが、人として正しい振る舞いという気もしますが、なかなかそうなれない気分のときもあります。)

アトラスの後姿 ― 2023年11月05日 09時38分53秒

1つ前の記事の冒頭で、何か身辺多忙的なことを書きました。

まあ、それは嘘ではないにしろ、でもこのところの自分の状態を振り返ると、それ以上に鬱っぽかったなあ…と思います。ちょっとしたことがひどく億劫に感じられました。

でも、その一方でモノはせっせと買っていて、むしろ精力的と言ってもいいぐらいだったので、そこだけ見ると、むしろ躁っぽいなと思ったり…。躁と鬱が混ざることもあるのかどうかは知りませんが、まあ何にせよ心のバランスを欠いた状態でした。

★

さて、最近の買い物から。

現在、世界最古の天球儀として知られるのが、ローマ時代の2世紀半ばに作られたアトラス神像(「ファルネーゼ・アトラス」)がかついでいる天球儀で、天球儀単体で「ファルネーゼ天球儀(Farnese Globe)」とも呼ばれます。

(ファルネーゼ・アトラス。https://en.wikipedia.org/wiki/Farnese_Atlas)

紀元2世紀というだけでもずいぶん古いですが、当然のことながら、この像の背後にはさらに古いギリシャ以来の伝統が存在するわけで、往時の星座神話の世界や、その後に発展した古代の天文学が、(文字のみならず)こうした具体物によって確固とした輪郭を与えられているという点で、この像の価値には計り知れないものがあります。

16世紀のファルネーゼ枢機卿の邸宅に置かれていたことで、その名を得たファルネーゼ・アトラス―― 今はナポリ国立考古学博物館に収蔵されているその像を、天文古玩趣味の徒としては、ぜひ一度見たいのですが、なかなかナポリも遠いので、ここではこんなモノで臨場感を味わおうと思いました。

フランス東部の小さな町から届いた、19世紀後半のステレオ写真です。

今ならファルネーゼ・アトラスの鮮明な画像はいくらでも見られますが、この角度からのものは比較的珍しいでしょう。人間の心は後姿に表れるといいますが、神様も同じことで、その後姿にアトラスの懊悩が、いっそう滲んで感じられます。

そして、必然的にフェルネ―ぜ天球儀の背後も目にする機会は少ないはずです。

それに何と言っても、これは150年前の「その場」の空気を写し込んだ写真であり、19世紀人の目を通して見た像だ…というところが、すこぶる貴重です。

ちなみに発行元は、1852年、フィレンツェで設立された世界最古の写真会社、Fratelli Alinari 。フラッテリ・アリナーリとは「アリナーリ兄弟社」の意味で、ロムアルド、レオポルド、ジュゼッペのアリナーリ家の3兄弟が創始したことに由来します。なお、ここでいう写真会社というのは、撮影機材メーカーとは別に、自前の撮影スタジを構え、写真撮影を請け負い、その写真を販売していた会社のことをいいます。

夜の真ん中で ― 2023年09月24日 08時27分11秒

月夜の幻灯というと、こんなのもあります。

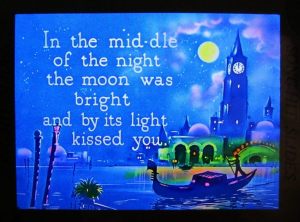

In The MIDDLE of the NIGHT 「夜の真ん中で」

世界が青い夜の底に沈む時。

夜会帰りなのでしょうか、パイプを口にした伊達男が、深夜0時を告げる時計塔と、か細い月をぼんやり眺めています。

ニューヨークの幻灯メーカー、Maurice Workstel 社が売り出した「ソングヒット・スライド」シリーズの1枚。これは当時の流行曲を歌詞入で紹介する体のもので、上に掲げたのは、Billy Rose 作詞、Walter Donaldson 作曲の「In the Middle of the Night」の冒頭部。この曲は1925年に発表されており、スライドもたぶん同時期のものでしょう。

(アメリカのAmazonで当時の楽譜が売られていました)

同曲の冒頭につづく1枚。こちらはヴェネツィアらしい異国の夜景です。

青紫の空。水面にきらきら反射する月明かり。そしてゴンドラの中では、きっと男女が睦言を交わしているのでしょう。

手元にはこの2枚しかありませんが、元はもっとたくさんあったはずで、歌詞のほうは

In the middle of the night,

the moon was bright,

and by its light I kissed you.

In the middle of a kiss

you sighed with bliss,

and whispered this "I missed you"

in the middle of a glance.....

the moon was bright,

and by its light I kissed you.

In the middle of a kiss

you sighed with bliss,

and whispered this "I missed you"

in the middle of a glance.....

と続くらしいです。いかにも甘い男女の曲ですね。

★

ときに上の2枚を比べると、月相が大きく異なります。

深夜の中天にかかるのは、当然2枚目のように満月であるべきで、1枚目のように夜明け前に顔を見せる「有明月」では変なのですが、これは孤独な男の心象風景…ということかもしれません。

月夜のドラマ ― 2023年09月22日 19時13分06秒

彼岸を迎え、夏ともしばしの別れです。

これからは秋の夜長を味わいつつ、本を読み、沈思するのが相応しい季節ですね。古風な言い方をすれば「灯火親しむの候」ですから、ここでは一枚の幻灯を眺めてみます。

木枠におさまった、おそらく19世紀後半の品。

これだけだと何だかわかりませんが、灯りに透かしてみると…

謎めいた湖畔(海辺?)の町と、それを見下ろす月が描かれています。

題して「THE SLEEPING CITY No.1」(眠れる町、第1景)。

No.1ということは、続きがあって、ここから何か物語が始まるのでしょうが、手元にはこれしかないので、それがどんな物語かはまるで分かりません。その謎めいた感じに惹かれて購入した1枚です。

ふと気づけば、幻灯が影を落とした白紙の上で、すでに不思議な物語は始まっているようでした。

夜と昼の幻を追って ― 2023年05月28日 11時25分50秒

(昨日のつづき)

しばらく前に見つけた、「ちょっと変わったもの」とは、これです。

世の中には「絵の絵」もあるし、「写真の写真」もあるので、「幻灯の幻灯」があってもちっともおかしくはないですが、これまで類例を見たことがないので、一瞬虚を突かれました。「幻灯」といい、「マジックランタン」といい、要は「夢幻の映像」の謂なのでしょうが、夢幻の映像の向こうに、さらに夢幻があることの不思議さに、何だか頭がぼんやりとします。

このスライドが、いったい何のために作られたかは不明です。

あるいは天文学史の授業や、スライドの進化を説明する講義で使われたのかもしれません。いずれにしても、当時(このスライドは1940~50年代のイギリス製のようです)、木枠に収まったヴィクトリア時代の幻灯は、すでに遠い過去の存在であり、こうしてスライドで紹介するに足るものと見なされていたのは確かでしょう。

★

被写体の細部に注目してみます。

この幻灯は、昨日登場したものと同じです。

まあ「同じ」といいながら、比べてみると絵柄の違いが目立ちますが、

木枠に貼られたラベルを見ると、両方とも、「〔MOVABLE〕 ASTRONOMICAL SLIDERS. NO.7」という同じタイトルを持ち、その下の解説も同文ですから、要は同じ製品の別バージョンなのでしょう。

★

形あるスライドは真であり、そこに写った映像は幻なのだ…と頭では理解しても、こうして新旧ふたつのスライドを並べると、徐々に真と幻の境が曖昧となり、頭はますますぼんやりするばかりです。

Day and Night ― 2023年05月27日 09時13分27秒

しばらく前に、ちょっと変わったものを見つけました。

★

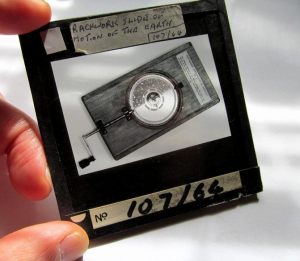

上は1880年代頃の機械式幻灯(メカニカル・マジック・ランタン)です。

ひっくり返すとこんな感じ。

ハンドルを回すと、このラック・アンド・ピニオンによって、彩色した図柄がくるくる回る仕掛けです。

同種の製品には、いろいろな絵柄のものがありますが、この品は「地球の自転」及び「昼夜の変化」を説明するためのものです。

ガラス絵は2層になっており、昼と夜の絵は固定、歯車で回るのは地球の絵を描いたガラスだけです。ハンドルを回すと地球(北半球)がゆっくり回転して、各地域が順々に昼になり、夜になり、時刻が移り変わっていくのが分かるという、まあ単純といえば至極単純な内容ですが、その絵柄がいかにも美しいです。

メーカーはロンドンの「カーペンター&ウェストレー(Carpenter &Westley)」社。

ただし、天文学をテーマにした機械式幻灯は、当時複数のメーカーから売り出されており、ほかにもNewton & Co、Watkins & Hill、Charles Baker…等々、さまざまなメーカー名をオークションでは目にします。でも、メーカー名を除くと、相互にほとんど区別がつかないので、たぶん製造元は1箇所で、各社はそれぞれ販売時に自社の名前を入れて売ってたんじゃないかなあ…と想像します。

★

美しくも愛らしい1枚の天文幻灯。

でも、しばらく前に見つけた「ちょっと変わったもの」というのは、実はこれではありません。では何か?というのは、また次回。

(この項つづく)

あの日のプラネタリウムへ ― 2023年05月02日 06時26分53秒

プラネタリウム100年。

もちろん、プラネタリウムは今でも人々を楽しませてくれています。

でも、100年前の世界を生きた人々が、プラネタリウムの誕生をどれほどの驚きをもって迎え、そしてどれほどの感動をもってそれを眺めたか、それはちょっと想像の埒外という気がします。

★

それを知るために、実際その場に行ってみることにしました。

タイムマシンに乗らなくても、その場の臨場感を味わうだけなら、下の品で十分です。

キーストーン社製のステレオ写真。キーストーン社はステレオ写真の世界では後発ながら、先行他社のネガを大量に買い取るなどして、最大手にのし上がったメーカーです。ペンシルベニア州に本社を構えて、19世紀末から20世紀半ばまで営業を続けました。

ここに写っているのは、1930年にオープンしたシカゴのアドラー・プラネタリウムで、この写真はオープン間もない頃の情景でしょう。中央に鎮座するのはツァイスⅡ型機です。

これをビュアーにセットして覗けば…

視界の向こうに…

新品の香もゆかしい機械と、

人々の表情が臨場感豊かによみがえります。

今、私の目は1930年代のカメラマンの目と一体化し、たしかにその場にいるのです。

ちょっと驚くのは、そこには子供の姿も、若いカップルの姿もないことです。

たぶん皆さん夫婦連れなのだと思いますが、いかにも紳士・淑女の社交場という感じで、そこにはドレスコードすら存在するかのようです(実際、あったかもしれません)。そして、人々はちょっと小首をかしげたり、澄ましたポーズと表情で、開演を今や遅しと待ち構えています。当時、プラネタリウムに行くことは、きっと観劇やクラシック・コンサートに行くのと同様に、高尚で晴れやかな行為であり、ここはまさに科学の殿堂にして、「The Theater of the Sky」だったことがうかがえます。

★

この光景をしばらく眺めていると、徐々にその世界に馴染んで、違和感が薄れてきますが、そこでふたたび現代のプラネタリウムの光景を思い起こすと、今度はタイムマシンで逆に100年後の世界に飛ばされた感じがして、一瞬頭がクラっとします。

天文古玩は日々新たなり…彗星のスライドセット ― 2023年02月12日 18時28分11秒

これも余録というか、先日、中川ユウヰチさんのスライドビュアーを手にしたおかげで、これまで漫然と手元にあったフィルムスライドの内容を、しっかり確認できるようになりました。

アート作品を実用に流用するのもどうかと思いますが、レンズ越しに眺めるのはすべて天文関係のものばかりなので、私の星への思慕がオリオンの一等星と感応して、新たな天界の光景がそこに現出したのだ…ということにしましょう。

★

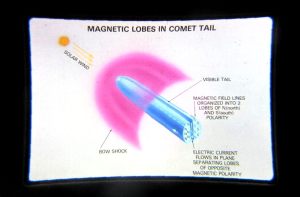

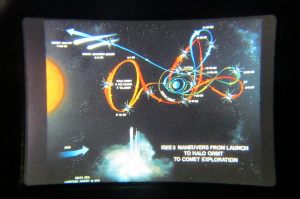

たとえば、このスライドセット。

サンフランシスコに本拠を置く太平洋天文学会(ASP)がかつて頒布したものです。

タイトルは「彗星とハレー彗星」で、日本語にするとちょっと変ですが、要は彗星の概説にハレー彗星特論をプラスしたスライドセットです。元は31枚のセットですが、手元の箱にはさらに前の持ち主が付加したらしい4枚が加わっています。

編者のジョン・C・ブラント博士(Dr. John C. Brandt)は1934年の生まれ。シカゴ大学で学位を取得後、1970~87年までNASAのゴダード宇宙飛行センターに在籍し、1986年のハレー彗星回帰に際しては、国際ハレー彗星観測計画や、彗星探査機ICE (International Cometary Explorer)の計画に携わった人です(参考LINK)。

発行年は書かれていませんが、当然1986年のハレー回帰を前に、一般の天文ファンや教育関係者向けに頒布された品でしょう。

★

スライドはまず彗星の物理的な構造の解説から始まります。

(01 彗星の基本構造(数字はスライドNo。以下同じ))

(02 彗星の核:模式図)

(03 彗星のプラズマ物理学)

その後、いくつか有名な彗星の紹介が続き、

(10 コホーテク彗星〔1973〕)

(14 フマーソン(ヒューメイソン)彗星〔1961〕)

話はいよいよ本題のハレー彗星へと入っていきます。

(15 ハレー彗星〔1910〕)

とはいえ、このスライド制作の時点では、ハレー彗星の雄姿はまだ未来のことに属します。それだけに、世界中の科学者は腕をさすってハレー彗星の到来を待ち構えており、各種の彗星探査計画が熱心に進められていることを、スライドは詳説します。

(18 彗星探査機ICEの軌道)

その中には日本の科学衛星「すいせい(PLANET-A)」と「さきがけ(MS-T5)」も含まれていました。

(24 日本のPLANET-A探査機)

(25 ハレー艦隊による実験・観測計画一覧)

上の表を見ると、当時はヨーロッパ・ソ連に伍して、日本の科学力と技術力が世界的な水準にあったことが実感され、いくぶんほろ苦いものを感じますが、それはさておき、スライドセットは、この後、過去のハレ―騒動に触れて、来るべき天文ショーへの期待を高めつつ、

(31 再び姿を見せたハレー彗星)

ウィキペディアの記載によれば、再接近する彗星を最初に捉えたのは、1982年10月16日、パロマー天文台の5.1m望遠鏡とCCDイメージセンサの組み合わせだそうで、スライドにははっきりと書かれていませんが、このデジタル画像がそれじゃないかと思います。

★

1986年も、もうじき40年前ですか。思えばずいぶん過去のことです。

往時のことをしっかり記憶している私にとっても、その生々しさが薄れたことは否めず、当時まだ生まれてなかった人にとっては、なおさらその「過去性」が際立つでしょう。

こうしてモノたちは、ひとつ、またひとつと天文古玩化して、過去の住人となっていきます。このスライドセットも、そこに封じ込められた熱気が懐かしい、なかなか味わいのある品だと感じます。

最近のコメント