星で身を飾る ― 2024年04月22日 19時04分35秒

そういえば、博物蒐集家の応接間にお邪魔しながら、私は話に夢中で何も買わずに帰ってきてしまいました。なんだか迷惑な、客ともいえない来訪者だったと思います。そんなわけで、昨日の画像にはDMと会場でいただいたステッカーのほかは、演出用の小物が写り込んでいるだけです。でも、まったくイベントと無関係というわけでもありません。

天文モチーフのシャープな造形のタイピン。

(シルバー875、すなわち銀純度87.5%)

そして、今回いろいろ貴重なお話をうかがったのもメルキュールさんだったので、そこに縁(えにし)を感じたのでした。

紙モノ以外の天文アンティークというと、こうしたアクセサリ類もそうですね。

こうした品はさすがに「理系アンティーク」とは呼べないでしょうから、天文アンティークは一見理系アンティークに包含されるようで、実際にはそこからはみ出す部分がけっこうあります。

星の輝くカフリンクス。この品も同様です。

そしてこういう品こそ、その時代の人びとの「星ごころ」や宇宙イメージをいっそう雄弁に物語っているような気がします。

青く澄んだ宇宙に浮かぶ金の星。

こんな品を袖口で光らせたり、土星のタイピンで胸元を飾ったりした洒落者が、かつては確かに存在したわけで、まことに心憎い限りです。最近は、こういうのは流行らないかもしれませんが、宇宙や天体がシンプルにカッコよかった時代を思うと、懐かしいような、うらやましいような気になります。

賢治と土星と天王星 ― 2022年12月17日 11時24分30秒

先日話題にした、賢治の詩に出てくる「輪っかのあるサファイア風の惑星」。

コメント欄で、件の惑星は、やっぱり天王星という可能性はないだろうか?という問題提起が、S.Uさんからありました。これは想像力をいたく刺激する説ですが、結論から言うと、その可能性はやっぱりないんじゃないかなあと思います。

★

1970年代後半に、恒星の掩蔽観測から発見された天王星の環ですが、そのはるか昔、18世紀の末にも天王星の環を見たという人がいました。他でもない、天王星の発見者であるウィリアム・ハーシェル(1738-1822)その人で、彼は天王星本体のほかに、天王星の衛星と環を発見したという追加報告を行っています(※)。

しかし、他にこの環は見たという人は誰もいないので、まあハーシェルの見間違いなんだろう…ということで、その後無視され続けていました(父を尊敬していた息子のジョン・ハーシェルでさえも、自著『天文学概論』(1849)で、「天王星に関して我々の目に映るものは、小さな丸く一様に輝く円盤だけである。そこには環も、帯も、知覚可能な斑文もない」と、にべもない調子で述べています)。

当然、明治以降に日本で発行された天文書で、それに言及するものは皆無です。

この点も含めて、取り急ぎ手元にある天文書から、関係する天王星と土星の記述(色とか、「まん円」かどうかとか、衛星の数とか)を抜き出してみたので、参考としてご覧ください。

★

それともうひとつ気になったのは、これもS.Uさんご指摘の「7個の衛星」の謎です。

土星の衛星は17世紀に5個(タイタン、テティス、ディオーネ、レア、ヤペタス)、18世紀に2個(ミマス、エンケラドス)、19世紀に2個(ヒペリオン/1848、フェーベ/1899)発見されており、その後1966年にヤヌスが発見されて、都合10個になりました。賢治の時代ならば9個が正解です。

ただし、19世紀には上に挙げた以外にも、キロンやテミスというのが報告されており、後に誤認と判明しましたが、同時代の本はそれを勘定に入れている場合があるので、土星の衛星の数は、書物によって微妙に違います(上の表を参照)。

いずれにしても、サファイア風の惑星が土星であり、その衛星が7個だとすれば、それは19世紀前半以前の知識ということになります。

賢治の詩に出てくる

ところがあいつはまん円なもんで

リングもあれば月も七っつもってゐる

第一あんなもの生きてもゐないし

まあ行って見ろごそごそだぞ

リングもあれば月も七っつもってゐる

第一あんなもの生きてもゐないし

まあ行って見ろごそごそだぞ

というのは、夜明けにサファイア風の惑星に見入っている主人公ではなくて、脇からそれに茶々を入れている「草刈」のセリフです。粗野な草刈り男だから、その振り回す知識も古風なんだ…と考えれば一応話の辻褄は合いますが、はたして賢治がそこまで考えていたかどうか。賢治の単純な勘違いかもしれませんし、何かさらに深い意味があるのかもしれませんが、今のところ不明というほかありません。

(※)ハーシェルは彼の論文「ジョージの星〔天王星〕の4個の新たな衛星の発見について」(On the Discovery of four additional Satellites of the Georgium Sidus, Philosophical Transaction, 1798, pp.47-79.)の中で、以下の図7、8のようなスケッチとともに、1787年3月に天王星の環を見たという観測記録を提示しています。

--------------------------------------------------------------------

【閑語】

岸田さんという人は、もともとハト派で、どちらかというと「沈香も焚かず屁もひらず」的な人だと思っていました。でも、途中からどんどん印象が悪くなって、尾籠な言い方で恐縮ですが、どうも屁ばかりひっているし、最近は動物園のゴリラのように、それ以上のものを国民に投げつけてくるので、本当に辟易しています。

まあ岸田さんの影にはもっとよこしまな人が大勢いて、岸田さんを盛んに揺さぶっているのでしょうが、でも宰相たるもの、そんな簡単に揺すられ放題ではどうしようもありません。

それにしても、今回の国民的増税の話を聞くと、ここ数年、政府がマイナンバーカードの普及に血道を上げていた理由もよく分かるし、大盤振る舞いをもくろんでいる防衛費が、めぐりめぐって誰の懐に入るのか、雑巾や油粕のように搾り取られる側としては、大層気になります。

青く澄んだ土星(後編) ― 2022年12月14日 05時26分44秒

(昨日のつづき)

特にもったいぶるまでもなく、サファイヤと土星で検索すると、現在大量にヒットするのは「サファイアは土星を支配する石だ」という占星術的解釈です。私は今回初めて知ったのですが、これだけヒットするということは、占星術やパワーストーンの話題に強い方には周知のことかもしれません。

これは確かに気になる結びつきで、偶然以上のものがそこにはあるような気がします。

でも、果たして本当にそっち方面に結びつけてよいかどうか?これは賢治の読書圏内に、そうした知識を説いた本があったかどうか?という問いに関わってくることです。

★

宝石と占星術のかかわりは中世、さらにさかのぼれば古代に根っこを持つらしいですが、ヨーロッパ世界には、主にアラビア語文献から翻訳された「ラピダリオ(宝石の書)」の諸書を通じて、その知識が入ってきました。特に13世紀のカスティリヤ王、アルフォンソ10世が翻訳させた「ラピダリオ」は有名です。(参考リンク:スペイン語版wikipedia 「Lapidario」の項)

(アルフォンソ10世の『ラピダリオ』写本。1881年に石版で再現された複製本より)

ただ、そこでは宝石と星座の結びつきこそ詳細に説かれるものの、宝石と惑星の結びつきは顧みられなかったとおぼしく、サファイアと土星の件も、近代(19世紀)のオカルト復興の流れで、インド占星術の知識として紹介されたものが核になっているようです(この辺はネットを徘徊してそう思っただけで、しっかりした文献を読んだわけでありません)。

たとえば、これはオカルト文献ではありませんが、Googleの書籍検索で見つけた、William Crookeという人の『北インドの民間信仰と民話入門(An Introduction to the Popular Religion and Folklore of Northern India)』(1894)という本【LINK】で、次のような記述を目にしました。前後の文脈が不明ですが、取りあえず関係箇所を適当訳してみます。

「宝石類も同様の働きをする。「ナウラタナ(9つの宝石)」として知られる、ある特別な9種類の組み合わせは、殊のほか効果がある。すなわち太陽に捧げるルビー、月の真珠、火星の珊瑚、水星のエメラルド、木星のトパーズ、金星のダイヤモンド、土星のサファイア、ラーフ〔羅睺/らごう〕のアメジスト、ケートゥ〔計都/けいと〕のキャッツアイの9種類である。〔…〕

また、「サニ」(土星)に捧げるサファイアの指輪は、状況次第で幸運または不運のいずれももたらすとされる。そのため、それを身に着ける人は、3日間、すなわち土曜日(土星に捧げられた日)から火曜日まで指にはめ続けるようにし、もしこの間に災難がなければ、土星の影響力が良からぬ期間もそのままはめ続けるが、3日間のうちに災難があった場合、その指輪はバラモンに与える。」 (pp195-196)

★

問題は、こうした知識が賢治の目に触れた可能性があるかどうか。

サファイアと土星――これはどう考えても天文書には出てきそうもありません。

出てくるとすれば、宝石学の本に含まれる「宝石の俗信と伝承」的な章節(※)か、「インドの説話と民間伝承」といった類の本じゃないかと想像します。

賢治は宝石にもインド説話にも関心が深かったので、そうした可能性は十分あると思います。ただ、ここから先は、賢治の同時代文献に広く当たる必要があるので(日本語文献だけでは終わらないかもしれません)、とりあえず作業仮説のままペンディングにしておきます。結局、肝心の点はブラックボックスで、完全に竜頭蛇尾なんですが、作業仮説としては、まあこんなものでしょう。

(※)たとえば大正5年(1916)に出た鈴木敏(編)『宝石誌』には、「第十六章 宝石と迷信」の章があって、サファイアと土星のことは皆無にしろ、「宝石と迷信/二十有余種の宝石の威徳/誕生石/同上に慣用せる十二種の宝石」の各節が設けられています。

★

そういえば、今回の記事の直前で、アルビレオ出版を話題にしました。

はくちょう座のアルビレオは、青と黄の美しい二重星で、『銀河鉄道の夜』に出てくる「アルビレオの観測所」では、サファイアとトパーズの透明な玉がくるくる回っています。

“アルビレオ―サファイア―賢治”と、なんだか三題噺のようですが、ここでさらに現実の黄色い土星と、幻の青い土星を二重写しに眺めた賢治の心象なり、色彩感覚なりを想像するのも一興かもしれません。(個人的にはふとウクライナの国旗を思い出しました。)

【2022.12.15付記】

その後、久米武夫(著)『通俗宝石学』(1927)を見たら、鋼玉石の解説中「第六節 迷信」の項(pp.357-359)に、「サファイヤは其の歴史が極めて古い結果、古来この石に対して種々の迷信並に象徴等が行はれたのであった。〔…〕この石は宗教的にも多く用ひられ天体の金星(ヴィーナス)及び木星(ヂュピター)を代表し、又天体の牡牛宮を象って」云々の記述を見つけました。

ここでは土星と木星が入れ替わっているし(単純誤記?)、発行年も賢治の詩が詠まれた翌年なので、両者に直接の関係はないはずですが、惑星とサファイアの関係を説いた同時代資料として、参考までに挙げておきます。

青く澄んだ土星(前編) ― 2022年12月13日 21時25分36秒

先日、天王星を思わせる青いブローチのことを記事にしました。

それに対して、透子さんからコメントをいただき、そこで教えていただいたことが気になったので、ここで文字にしておきます(透子さんに改めてお礼を申し上げます)。

まず、透子さんと私のコメント欄でのやりとりを一部抜粋しておきます。

▼透子さん 「今読んでいる宮沢賢治詩集の注解に、✻サファイア風の惑星 土星。と書いてあるのですが、宮沢賢治さんには土星は青いイメージだったのでしょうか?」

▼私 「土星は肉眼で見た印象も、望遠鏡で覗いても、黄色の惑星ですから、賢治はどこでサファイア色の土星のイメージを紡いだのか不思議です。これを単なる「詩人のイマジネーション」で片づけてよいか、ほかに何か理由があるのか、自分なりにちょっと調べてみようと思います。」

▼私 「土星は肉眼で見た印象も、望遠鏡で覗いても、黄色の惑星ですから、賢治はどこでサファイア色の土星のイメージを紡いだのか不思議です。これを単なる「詩人のイマジネーション」で片づけてよいか、ほかに何か理由があるのか、自分なりにちょっと調べてみようと思います。」

★

問題の詩は、宮澤賢治の『春と修羅 第二集』に収められた「暁穹〔ぎょうきゅう〕への嫉妬」という詩です。ちなみに『春と修羅』は賢治の生前に出た唯一の詩集ですが、その続編たる第二集は、賢治自身せっせと出版準備を進めたものの、結局未刊に終わりました。「暁穹への嫉妬」も残っているのは下書きだけです。

筑摩版の『新修宮沢賢治全集』には、その最終形と初形が収録されています。

(最終形)

詩の冒頭近くに、「その清麗なサファイア風の惑星を/溶かさうとするあけがたのそら」という句があります。この「サファイア風の惑星」の正体は何かといえば、すぐあとのほうに「ところがあいつはまん円なもんで/リングもあれば月も七っつもってゐる」と出てくるので、常識的に土星と解釈されています。

(ベルヌイ法による合成サファイア)

しかし繰り返しになりますが、土星とサファイアは色味がまるで違うので、この比喩は不思議です。

★

こういう考証ならば、天文啓発家にして賢治マニアでもあった草下英明氏の出番ですが、残念ながら今回はハズレでした。氏の『宮澤賢治と星』(學藝書林、1975)を見たら、たしかに「賢治文学と天体」の章(pp.100‐111)でこの詩が採り上げられていましたが、サファイアの謎については特に言及がありませんでした。

では…と、草下氏が賢治の天文知識の重要な情報源として挙げた、吉田源治郎(著)『肉眼に見える星の研究』(1922)も見てみましたが、「土星 洋名は、サターン。光色は鈍黄。」(p.328)とあるだけで、当然サファイアのことは出てきません。

★

この詩は「あけがたの空」を詠んでいるので、徐々に明るさを増す空の青みが、惑星にも沁みとおって感じられた…ということでしょうか?

あるいは、この詩が詠まれたとされる1925年1月6日の極寒の明け方に、「過冷な天の水そこ」で光る星が、青みを帯びて感じられた…ということでしょうか?(ちなみに気象庁のデータベースによると、この日の盛岡(花巻はデータなし)の最低気温は、マイナス9.1℃だったそうです。)

そうした可能性も、もちろんあるとは思います。

でも、ここでは別の可能性も指摘しておきたいと思います。

(長くなったので、ここで記事を割ります)

食卓の星 ― 2021年03月10日 22時02分11秒

天文モチーフの品はどこにでも登場します。

テーブルの隅に、いつの間にかこんな彗星と土星が乗ってたらどうでしょう?

クロームメッキの輝きを放つ32ミリ角のキューブ。

これが何かといえば、パッパッと塩と胡椒を振るためのソルト&ペッパー・シェイカーのセットです。言ってみればどうということのない雑器ですが、意外に時代は古くて、1930年代にさかのぼる品。

銀色の外身を外すと、中身はベークライト製らしい容れ物になっています。

(底面のロゴマーク)

メーカーのチェイス社(Chase Brass & Copper Co.)は、1876年にコネチカットで創業。1930年代に、当時の一流デザイナーを起用したクローム製家庭用品をいろいろ売り出して、当時の製品は現在コレクターズアイテムになっているのだそうです。もちろん、この小さな容器もその一部。

このスマートな造形感覚は、1930年代における「モダン」がどんなものであったかを、問わず語りに教えてくれます。真っ白いお皿に載せたハムエッグに、こういう容器から塩胡椒を振りまいて、ぱくぱく食べるという生活スタイルが「モダン」に感じられた時代―。その輝きは、ポップアップトースターのそれと同質のものであり、クロームメッキの輝きが真鍮の輝きに置き換わったとき、我々の生活は「モダン」の波に呑み込まれたのかな…という気がします。

★

さて、明日はいよいよ3.11。

昔の買い物から…星のフェーヴ ― 2018年05月19日 16時43分10秒

昨夜の雨が上がり、今日は爽やかな一日になりました。

透明な光の粒が感じ取れるほど日差しは明るいのに、冷涼な風が絶えず吹いて、木々の葉擦れの音がしきりに聞こえます。

★

「最近の買い物から」という書き出しは、わりと筆が走りやすいです。

買った時の感興が、まだ鮮明に残っているからです。でも、そればかりだとお蔵入りのモノが堆積してしまうので、ちょっと意識して昔の品も登場させることにします。

たとえば、本棚の隅にこんなものが載っているのを見つけました。

(裏面)

2001年にフランスで売り出された、フェーヴ(ガレット・デ・ロワのページにリンク)のセットです。

ごく他愛ない品ですけれど、フェーヴというモノの性質上、こういうのはあまり整っていては面白くなくて、昔のグリコのおまけ的な、駄菓子っぽい「雑な華麗さ」こそが身上でしょう。濃紺の空に、金色の星がやけにまぶしく光っています。

ともあれ、甘いパイ菓子の中から、こんなのがひょっこり顔を出したら、子どもならずとも嬉しいし、かりそめの王様役を演じるのでも、まさに天界の王になったような気分では。

★

上でリンクしたガレット・デ・ロワの解説によれば、このお菓子にまつわる慣習は、古代ローマのサトゥルヌス神のお祭りにルーツがある由。サトゥルヌス神は、すなわち英語のサターンですから、この土星のフェーヴなんかは、まさに筋目正しい神への捧げものです。

なお、このセットのうち彗星のフェーヴは、前にも登場したことがあります。

■タルホの匣…第8夜、彗星と土星

-----------------------------------------------

▼閑語(ブログ内ブログ)

成立年不詳の史書、『続増鏡』 より。

「さるほどに彼の者の驕慢いよいよまさりて、果ては其の威を借る数なき者ども、「天皇はサヨク」「天皇はハンニチ」などと雑言をおめき叫ぶに至れば、あまりのことに主上も今はとて位を皇子にゆづらせたまひ、身を世より隠させたまふ。されど彼の者の暴虐猶もやまず、世の乱るることかぎりもなければ、心ある人みなみな紅涙を流し、誠を尽くして訴へければ、主上もげにもとや思はれけむ、つひに平家追討の院宣を下させたまひぬ…」

平家ではないですが、「彼の者」は平家みたいなものです。

ただし、平家ほどの革新性はありません。

尊王の士を以て自ら任じる者ならば、まことに堪えがたい惨状だと思うのですが、今の世に尊王は流行らないみたいで、そういう声はついぞ聞こえません。

まあ、こんなふうに安易に権威にたよったり、水戸黄門的解決を期待したりする心根は、結局「彼の者」を喝采する輩と同根なので、よっぽど用心しなければなりません。

が、それにしても、今の世に高山彦九郎はおらぬもの哉。

現代の古地図(後編) ― 2018年03月26日 22時55分53秒

かつて、夏から秋へと季節が移るころ、2隻の船が相次いで故郷の港を後にしました。

その姿は、彼らがこれから越えようとする大洋の広さにくらべれば、あまりにも小さく、かよわく、今にも波濤に呑み込まれそうに見えました。

しかし、彼らは常に勇敢に、賢くふるまいました。彼らは声を掛け合い、互いに前後しながら、長い長い船旅を続け、ついに故郷の港を出てから3年後に、それまで名前しか知られていなかった或る島へと上陸することに成功します。その島の驚くべき素顔といったら!

後の人は、彼らが残した貴重な記録をもとに、その島の不思議な地図を描き上げ、2隻の船の名前とともに、永く伝えることにしたのでした…

★

勇気と智慧に富んだ2隻の船。それは、ずばり「航海者」という名前を負った、惑星探査機の「ボイジャー1号、2号」です。

1号は1977年9月5日に、2号は同年8月20日に、ともにフロリダのケープカナベラルから船出しました。途中で1号が2号を追い抜き、1号は1980年11月に、2号は1981年8月に土星に到達。(したがって、正確を期せば、2号の方は3年ではなく、4年を要したことになります。)

そして、彼らは上陸こそしませんでしたが、土星のそばに浮かぶ「島」の脇を通り、その謎に包まれていた素顔を我々に教えてくれたのでした。その「島」とは、土星の第一衛星・ミマスです。

★

この時のデータを使って、1992年にアメリカ地質調査所(U.S. Geological Survey)が出版したミマスの地図は、確かに「現代の古地図」と呼ばれる資格十分です。

例によって狭い机の上では広げることもままなりませんが、全体はこんな感じです(紙面サイズは約67.5×74cm)。地図は、北緯57度から南緯57度までを描いた方形地図(200万分の1・メルカトル図法)と、南極を中心とした円形地図(122万3千分の1・極ステレオ図法)の組み合わせからできています。

多数のクレーターで覆われた地表面は、何となくおぼろで鮮明さを欠き、データの欠落が巨大な空白として残されています。

そんな茫洋とした風景の中に突如浮かび上がる奇地形が、他を圧する超巨大クレーター「ハーシェル」です。

★

ボイジャーがミマスを訪れてから四半世紀近く経った2004年。

別の新造船が土星を訪れ、10年間の長期にわたって土星観測を続けました。

それが惑星探査機「カッシーニ」です。

このとき、ミマスについても一層詳細な調査が行われ、2014年には下のように精確な地図が作られました。

(ウィキペディア「ミマス」の項より)

解像度も高く、空白もないこの新たな地図を手にした今、ボイジャーがもたらした地図は価値を失ったのか…といえば、そんなことはありません。昨日の自分は、こんなことを書きました。

「古地図を見れば、当時の人が利用できたデータの質と量が分かる仕組みで、古地図には<地理的=空間的>データと、<歴史的=時間的>データが重ね合わされていると言えます。〔…〕古地図は古版画芸術であると同時に、人類の世界認識の変遷を教えてくれる、貴重な史資料でもあります。」

ボイジャーのミマス地図についても、まったく同じことが言えます。

繰り返しになりますが、これこそ「現代の大航海時代」が生んだ、「現代の古地図」なのです。(ボイジャーの地図は紙でできている…というのが、また古地図の風格を帯びているではありませんか。)

土星堂だより ― 2017年08月17日 21時25分45秒

鳴り物入りでスタートした土星堂活版舎ですが、ご多分に漏れず、昨今の出版不況で、経営難にあえいでいます。しかも、会社の印刷技術がちっとも向上しないせいで、かしわばやし方面からも注文がさっぱり入りません。

それでも、時には新たに印刷ブロックを買い足して、顧客のニーズに応えようと努力はしているのです。

最近も、紙面を華やかに彩る銀河の飾罫を導入しました。

(何となく星条旗っぽいのは、アメリカで使われていたせいかも。)

これさえあれば、美しい星の詞がいっそう美しくなること疑いなしです。

それなのに、なぜ?…と、活版舎のあるじは、今日も窓から首を伸ばして、お客が来るのを日がな待っているのです。

★

今回使用したインクは、星の詞に最適の(株)ツキネコ製 「ミッドナイト・ブルー」。

この世ならざる天体写真展 ― 2017年08月10日 06時06分05秒

人気のない小学校の校庭、誰かの家のホオズキの朱い実…そんなものに、そこはかとない詩情を感じる時期です。立秋も過ぎ、昨日は青い空に赤とんぼが一匹飛んでいるのを見ました。

★

さて、前回、前々回の続きです。

遠い宇宙を極微の世界に眺める、不思議な天体写真展。

手元にあるのは、以前5枚セットで売っていたものです。

画題となっているのは、以前もご紹介した「満月」と「アンドロメダ銀河」のほか、「半月」、「モアハウス彗星」、そして「土星」という顔ぶれ。

月、彗星、土星、銀河…と来れば、ポピュラーな宇宙イメージは尽くされており、写真展の開催に不足はありません。でも、ラベルに振られたナンバーを見ると、1番のアンドロメダ銀河から、12番のモアハウス彗星まで、番号が飛び飛びです。ですから、本来はもっと充実したセットで(12番以降もあったかもしれません)、私が持っているのは、その一部に過ぎないのでしょう。

★

オリジナルは1910年に、シカゴ近郊のヤーキス天文台で撮影された写真。

ごつごつした、良い面構えの月ですね。硬派な感じです。

それにしても、この小さな感光面に、顕微鏡でようやく見えるぐらいのクレーターまで鮮明に写し込むとは、写真術とは大したものだなあ…と改めて驚きます。

なお、この写真は、マイクロフォトグラフの創始者、J.B.ダンサーが1896年に店を閉じた後に撮影されたものですから、マイクロフォトグラフ化したのも、ダンサー以降の人ということになります。

★

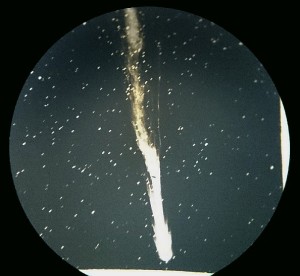

1908年に接近したモアハウス彗星。

この彗星は、世界中で競って写真に収められましたが、このマイクロフォトグラフの原版は、月と同じくヤーキス天文台で撮影されたものです。

その姿は身をくねらせる竜を思わせ、今にも「シュー」という飛翔音が聞こえてきそうです(上下反対にすると、花火っぽい感じもします)。

★

むむ、これは…?

これも現実の写真を元にした画像だと思うのですが、露骨に補筆したせいで、まったくマンガチックな表情の土星になっています。

なんだか不真面目な気すらしますが、でも、足穂先生に言わせれば、「本当の星なんてありゃしない、あの天は実は黒いボール紙で、そこに月や星形のブリキが貼りつけてあるだけだ」そうですから、むしろこの方が真を写しているのかもしれません。

★

首をひねりつつ接眼レンズを覗き、

レンズから目を離して、ふたたび首をひねり、

スライドグラスに載った粒状のフィルムを見て、みたび首をひねる。

―夏の夜の夢、不思議な写真展にようこそ。

最近のコメント