聖夜を翔ぶ星 ― 2024年07月19日 13時52分45秒

わが家の年寄りが熱中症(疑い)で救急搬送され、右往左往しました。

幸い病院での処置が功を奏して大事には至らず、まずはホッと一息です。まあ、世間ではありふれた出来事だと思うんですが、身近で起こるといろいろ焦ります。

★

何か涼しくなるものはないかな…と思って、こんな絵葉書を見つけました。

Weihnacht(ヴァイナハト)、英語にすれば Holy Night。

楽しかるべきクリスマスの晩に、ひとり雪山をゆく兵士。その背には銃が、足元にはスキーが見えます。姿勢を低くして辺りをうかがう斥候兵でしょうか。

その視線の先には、澄み切った冬の夜空と、それを切り裂くように飛ぶ彗星ないし流星の姿があります(彗星なのか流星なのかは、例によって曖昧です)。

兵士の緊張感も相まって、なんだか見るだけで、キーンと冷えた空気が感じられるようです。

★

裏面を見ると、版元はゲオルグ・D・W・カールヴァイ(Georg D.W. Callwey)で、ここは 1884 年創設の、建築関係では有名なミュンヘンの出版社だそうです(今は単なるCallway社。海外展開する中で、読み方もコールウェイになっているかもしれません)。

さらに目をこらすと、上部に「Bayerische Kriegsinvaliden=fürsorge.」の文字が見えます。少し言葉を足すと、「バイエルン戦傷病者福祉向上絵葉書」の意味でしょう。第1次世界大戦中、ドイツの傷痍軍人、中でもミュンヘンを州都とするバイエルンの軍人たちを慰撫するために発行された愛国絵葉書で、 そう聞くと涼しいとばかり言ってられないような気もします。

絵の作者はリヒャルト・クライン。同一人物かどうか、今一つはっきりしませんが、これが芸術家のRichard Klein(1890-1967)だとすれば、彼は後にミュンヘン応用美術学校の校長を務め、ヒットラーとナチス政権の覚えめでたかった人。国威発揚の「大ドイツ美術展」(1937)にも出品したし、ナチスの勲章をいくつもデザインした…と聞くと、今度はなんだか別の意味で涼しくなってきます。

★

1910年代は、1910年のハレー彗星を除き、特に目立つ彗星のない時期でしたから、描かれたのが彗星だとすると、これは純粋に画家の想像に基づく絵ということになります。

蛮族の侵入 ― 2024年04月13日 16時06分42秒

ここに1枚の絵葉書があります。

ガートルードという女性が、友人のミス・ウィニフレッド・グッデルに宛てたもので、1958年7月31日付けのオハイオ州内の消印が押されています。――ということは、今から76年前のものですね。

「ここは絶対いつか二人で行かなくちゃいけない場所よ。きっと面白いと思うわ。早く良くなってね。アンソニーにもよろしく。ガートルード」

彼女は相手の身を気遣いながら、絵葉書に写っている天文台に行こうと誘っています。

(絵葉書の表)

改めて裏面のキャプションを読むと

「オハイオ州クリーブランド。ワーナー・アンド・スウェイジー天文台は、ケース工科大学天文部門の本部で、イーストクリーブランドのテイラー通りにある。研究スタッフである天文学者たちは、とりわけ銀河の研究に関心を向けている。また学期中は市民向けに夜間観望会を常時開催し、講義と大型望遠鏡で星を眺めるプログラムを提供している。」

★

ワーナー・アンド・スウェイジー(Warner & Swasey Company)は、オハイオ州クリーブランドを本拠に、1880年から1980年までちょうど100年間存続した望遠鏡メーカーです。

同社の主力商品は工作機械で、望遠鏡製作は余技のようなところがありました。

そして本業を生かして、望遠鏡の光学系(レンズや鏡)ではなく、機械系(鏡筒と架台)で実力を発揮したメーカーです。ですから、同社はたしかに「望遠鏡メーカー」ではあるのですが、「光学メーカー」とは言い難いところがあります。たとえば、その代表作であるカリフォルニアのリック天文台の大望遠鏡(口径36インチ=91cm)も、心臓部のレンズはアルヴァン・クラーク製でした。

★

同社の共同創業者であるウースター・ワーナー(Worcester Reed Warner 、1846-1929)とアンブローズ・スウェイジー(Ambrose Swasey 、1846-1937)は、いずれも見習い機械工からたたき上げた人で、天文学の専門教育を受けたわけではありませんが、ともに星を愛したアマチュア天文家でした。

その二人が地元のケース工科大学(現ケース・ウェスタン・リザーブ大学)の発展を願って建設したのが、ワーナー・アンド・スウェイジー天文台で、1919年に同大学に寄贈され、以後、天文部門の本部機能を担っていたことは上述のとおりです。

★

1910年代、二人の職人技術者の善意が生み出し、1950年代の二人の若い女性が憧れた「星の館」。ここはもちろん天文学の研究施設ですが、同時にそれ以上のものを象徴しているような気がします。言うなれば、アメリカの国力が充実し、その国民も自信にあふれていた時代の象徴といいますか。

ことさらそんなことを思うのは、ワーナー・アンド・スウェイジー天文台の今の様子を伝える動画を目にしたからです。関連動画はYouTubeにいくつも挙がっていますが、下はその一例。

アメリカにも廃墟マニアや心霊スポットマニアが大勢いて、肝試し感覚でこういう場所に入り込むのでしょう。それにしてもヒドイですね。何となく「蛮族の侵入とローマ帝国の衰亡」を連想します。

もっとも、ワーナー・アンド・スウェイジー天文台は、別に廃絶の憂き目を見たわけではなく、今も名を変え、ロケーションを変えて観測に励んでいるそうなので、その点はちょっとホッとできます。そして旧天文台がこれほどまでに荒廃したのは、天文台の移転後に土地と建物を取得した個人が、詐欺事件で逮捕・収監されて…という、かなり特殊な事情があるからだそうです。まあ、たとえそうだとしても、ワーナーとスウェイジーの純な志や、建物の歴史的価値を考えれば、現状はあまりにもひどいと言わざるを得ません。

★

冒頭のガートルードとウィニフレッドの二人は、その後この天文台を訪問することができたのかどうか? 訪問したならしたで、しなかったらしなかったで、このお化け屋敷のような建物を目にした瞬間、きっと声にならぬ声を漏らすことでしょう。

白昼に金星を視る ― 2024年03月10日 07時49分45秒

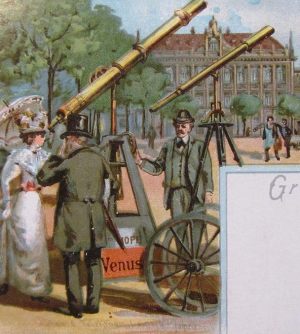

再び絵葉書の話題。

先日、ドイツの古書店から4枚の絵葉書をまとめて送ってもらいました。そのうち「上弦の月男」、「時計塔の女の子」、「保険会社の天文時計」の3枚はすでに登場済みで、残りの1枚がこれ↓です。

ライプツィヒの望遠鏡商売を描いた絵葉書。

まだ裏面に住所欄と通信欄の区別がない、いわゆる「Undivided-back」タイプなので、年代的には1900年頃のものと思います。印刷は多色石版。

(絵葉書の裏面)

望遠鏡商売については、以前も書きました【LINK】。

要は小銭をとって望遠鏡を覗かせる大道商売です。見せるのは地上の景色という場合もあったかもしれませんが、主に天体です。昼間なら太陽黒点を、夜なら月のクレーターや土星の環っかといったポピュラーな対象を、面白おかしい口上とともに見せる商売で、面白おかしいだけではなく、一般の人々に天文学の基礎を教える、社会教育的機能も果たしたと言われます。

この絵葉書だと、望遠鏡の足元に「Venus」とあって、昼間の空に浮かぶ金星を見せているようです。金星も満ち欠けをしますから、三日月型の金星を昼間眺めるというのが、この日の呼び物だったのでしょう。

描かれた場所は、絵葉書の隅に「ケーニヒス広場」とあって、これは現在の「ヴィルヘルム・ロイシュナー広場」だそうです。下の写真がちょうど同じ場所。この辺は第2次大戦中の空襲で焼かれたため、すっかり様子が変わっていますが、正面奥のライプツィヒ市立図書館(旧・グラッシ博物館)のファサードに、辛うじて昔の面影が残っています。

(Googleストリートビューの画像より)

(比較のため再掲)

左手の点景に写り込んでる自転車の少年は、かつて同じ場所で、人品卑しからぬ紳士と淑女が望遠鏡を覗いたことを知らないでしょう。でも、それを知って眺めると少し妙な気分になります。まことに人も街も、変われば変わるものです。

★

ところで絵葉書に刷り込まれた「Gruss aus Leipzig(ライプツィヒからこんにちは)」の文字。

この「Gruss aus ○○」というのは、昔の観光絵葉書では定番のフレーズで、当然その町の名所や名物と並んで書かれることが多いのですが、となると望遠鏡商売はライプツィヒの名物で、よそから来た人の目には物珍しく感じられたということでしょうか? 少なくとも同時代のロンドンでは見慣れた光景だったと聞きますが、ドイツではまだ新手の商売だった可能性もあり、この辺は今後の宿題として、類例を探してみようと思います。

天上 影は変わらねど ― 2024年03月05日 17時42分12秒

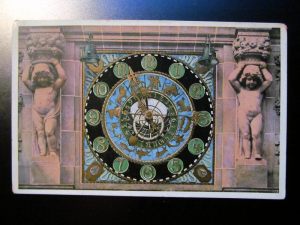

今日も時計の話題。

今回登場するのは、美しい天文時計の絵葉書です。

時計自体のデザインも美しいし、絵葉書のほうも金のインクがきらめく美しい仕上がり。ハーフトーンのモノクロ版に(おそらく)石版で色を乗せるという、折衷的な方法で印刷されています。

版元のカール・ブラウン社は「美術研究所」を名乗るだけあって(正式な名乗りはKunstanstalt Karl Braun & Co.)、その印刷に相当意を用いたのでしょう。ネット情報によれば、同社は1898年にミュンヘンで生まれ、1911年にベルリンに移転したとのことですが、この絵葉書はベルリン移転後の1914年頃の発行です。

★

ちょっと驚くのは、この古風な天文時計が古いものでもなんでもなくて、絵葉書が刷られた当時、出来立てほやほやの新品で、しかも、場所が教会とか市庁舎とかではなくて、ビクトリア保険会社という一営利企業の社屋だという事実。

まあ日本でもそうですが、銀行とか保険会社は信用が大事…というわけで、当時はことさらに重厚な建物が求められたのかもしれませんが、そこに天文時計を取り付けるというのは、日本人にない発想でしょう。近代に入っても、ヨーロッパでは依然として、天文時計にシンボリックな――たとえば技術と叡智の象徴とか、所有者の財力と高尚さを示すものといった――意味合いを込めていた例だと思います。

ビクトリア保険会社の巨大なネオバロック様式の社屋は、ベルリン中心部で1893年から1913年にかけて延々と建設が続けられ(それもすごい話です)、現在も地元のランドマークらしいです。でも、同社も保険会社再編の波とともに「エルゴ」社に統合され、この社屋も今では「旧社屋」に過ぎず、天文時計にいたっては、むなしく錆びついた文字盤を残すのみ…と聞くと、そぞろ哀れを催さないわけにはいきません。

時間どろぼう ― 2024年03月03日 14時17分48秒

2月というのは、ちょうどうるう年みたいなもんで、4年にいっぺんしか回ってこないんじゃないですかね。今年も気づいたら、1月が急に3月になっていた…というのが正直な実感です。あまりにも忙しかったせいでしょう。たしかに言われてみれば、2月があったような気もするんですが、記憶が全体にぼんやりしています。

そんなわけで、昨日は一日何もせずボーっとしていましたが、この辺で気を取り直して記事を続けます

★

最近は円安のせいで、買い物といっても絵葉書ぐらいしか買えませんが、絵葉書からも学ぶことは多いので、決して馬鹿にはできません。

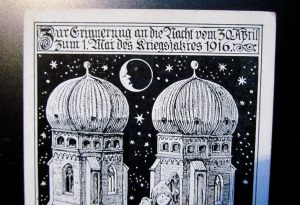

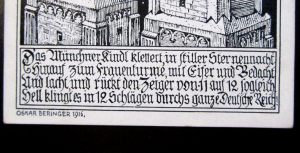

これも天文古玩的な魅力に富んだ一枚。

「フランツ・ヨーゼフ・シューベルト」という、やけに立派な名前の社長さんが経営していた、ミュンヘン絵葉書社(Postkartehaus Munchen)の製品です。

絵柄が何だか謎めいていますが、説明文には、「戦争年の1916年4月30日から5月1日にかけての夜を記念して」とあります。これは第1次世界大戦の真っ最中、1916年に、ドイツで初めて夏時間(サマータイム)が実施された記念の絵葉書なのでした。

このときの夏時間は、4月30日の午後11時を、5月1日の午前0時に切り替えることで実施されました。

「ほら、静かな晩にミュンヘンの女の子が聖母教会の塔を用心深く登っていきますよ。そしてにっこり笑って、時計の針を11時から12時にパッと動かしたかと思うと、時の鐘が12回、ドイツ中に高らかに鳴り響くのです!」

最初この絵柄を見たとき、私はエンデの『モモ』の表紙を連想しました。

モモは「灰色の男たち」(時間どろぼう)に立ち向かう存在でしたが、どうも絵葉書の女の子は、時間どろぼうの側のような感じもします。でも、ドイツはそうやって時間を人工的に操作して、人々を労働へと駆り立てたものの、あっさり戦争に負けてしまい、1918年に夏時間も終わりを告げました。(紆余曲折を経て、今はまた復活しています。)

とはいえ、それは絵葉書の罪ではなく、かわいい絵柄は依然として魅力的だし、歴史の証人としても興味深い一枚です。

ちなみに葉書に描かれた塔は空想の存在ではなく、実在するミュンヘンの聖母教会(フラウエン教会)の塔です。

(ミュンヘン市旗(左)とバイエルンの州旗(右)にはさまれてそびえる聖母教会。ウィキペディア「ミュンヘン」の項より)

★

時間どろぼうは今も盛んに暗躍しており、失われた2月も彼らの仕業と私はにらんでいます。

月男の横顔 ― 2024年02月23日 16時16分14秒

最近こんな絵葉書が届きました。

ドイツ語のErstes Viertelは、英語の The first quarter で、「上限の月」の意。

石版刷りにエンボス加工をほどこした洒落た1枚。

1916年にハンブルグで投函されたものです。

これはたぶん<新月、上限、満月、下限>の4枚セットで発行されたんだろうなあ…と、これを書きながら想像しましたが、でもそうだとすると、それぞれ<赤ん坊、青年、壮年、老人>に当てるのが自然ですから、こんなひねこびた「青年」がいるもんだろうか?と、そこに不審を抱きました。

ものは試しと検索すると、はたして同シリーズの下限の月を見つけました。

(eBayで販売中の品)

こちらは懐も財布も空っぽの草臥れた老紳士です。

なるほど、これは無一文(新月)から徐々に羽振りが良くなり(上弦)、得意の絶頂(満月)を迎えて、やがて零落する(下弦)男の人生を描いた絵葉書だろうと、これまた想像ですが、そんなふうに推測できます。

★

今期も年度末に入り、なかなか忙しいです。

心も体もすり減って、今の私はちょうどこの下弦の月の男のような表情を浮かべていると思いますが、月と同じように、極限を超えたところでまた光を取り戻せるのかどうか?

まあ仕事の繁閑はさておき、人生全体を月の満ち欠けになぞらえると、そのサイクルは一回限りのもので、欠け始めた光がふたたび甦ることはないのかもしれません。つまり人は諦念を噛みしめつつ、最後の光がふっと消えるのを待つしかないわけです。

でも、月では謎めいた「月面発光現象(TLP)」というのが折々報告されています。

私の人生だって、徐々に闇に沈みながら、突如パッと火花を散らせることもないとは言えません。

再生のとき ― 2024年01月13日 12時10分37秒

なんだか駄目ですね。その後の地震報道の影響もあるのか、何となく心が弱っている感じがします。こういう時は何をやってもうまくいきません。もちろん、それは誰のせいでもなく、私自身の心のありようのせいです。

★

以前、「Dawn(夜明け)」と題した絵葉書を載せました。

Der junge Dag ―― 英語にすれば「The young day」。

ここには、朝焼け、新月、明けの明星そして幼児といった「若さ」や「ものごとの始まり」のシンボルが満ち満ちています。母なる海を離れ、今砂浜に第一歩をしるした幼児は、人生の歩みを始めたところなのでしょう。

しかし、幼な子にふさわしからぬ巨大な鎌を担いでいる姿は、異様でもあります。

この鎌は新月のシンボルかもしれませんが、同時に命を刈り取る死神の鎌をも意味しているのでしょうか。彼(彼女)が脇に抱える砂時計は、明らかに「有限の生」の象徴です。

始まりがあれば終わりがある―。

幼児は自らが有限な存在だと知りつつも、それが人としての矜持であるかのように、決してその歩みを止めない…そんな強さを画家は描きたかったのかもしれません。

そして、終わりがあればまた始まりもあるのです。

たとえ幼児が、この先病に倒れ、老いに疲れ、死に至ろうと、新たな生が彼(彼女)のあとを追って歩みを続けることでしょう。

この鳥の素性は不明ですが、その姿は雛鳥であり、赤い鳥には「再生、変革、新しいサイクルの始まり」といった寓意があるそうなので、他のオブジェとともに、ひとつながりのシンボルを構成しているように読めます。

なお、この絵葉書はドイツ語のタイトルを持ちますが、発行はロンドンの「J. Harrap & Son」社で、先の「Dawn」と同じです。画工もおそらく同じでしょう(彼はこの主題にひどく執着していたようです)。

★

この先、被災地の物理的な復興はもちろん、人々の心の復興がなしとげられることを強く願います。

月に祈る ― 2023年09月29日 11時14分36秒

今日は旧暦の8月15日、中秋の名月です。

幸いお天気も好いので、明るい月を眺められそうです。

上はお月見の古絵葉書(石版手彩色)。おそらく大正時代、1920年前後のもの。

月を待つ若い母親と二人の幼い兄弟。

キャプションが英語なので、これは日本風俗を紹介する外国人向けの品らしく、そのまんま実景というよりは、少し演出が入っているかもしれません。それでも100年前の八月十五夜に流れていた穏やかな空気を思い起こすには十分です。

冒頭、「AUGUST」が「AUAUST」になっているのはご愛嬌。続けて読むと、「8月15日の夜に月を観ることは古来の習慣である。そして15個の団子とさまざまな果物を月前に供える」といったことが書かれています。

★

この写真が穏やかであればあるほど、その後の苛烈な時代を、彼らがどう生きたか気になります。だいぶ時間軸がねじれている気もしますが、「どうか皆、無事であれかし…」と、今宵の月に向かって祈りたいと思います。

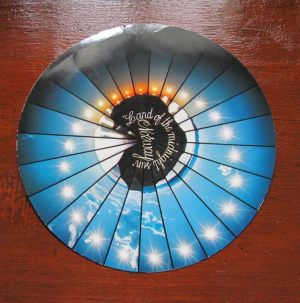

夜の太陽 ― 2023年06月21日 05時52分22秒

今日は夏至。

夏至の前後は北極圏で白夜となり、真夜中でも沈まぬ太陽が、昔から絵葉書の好画題となっています。

(アラスカにて。1910~20年代の絵葉書)

一種の定番ネタとして、同種の絵葉書は大量にあるんですが、その中でも特色あるものとして、こんな品を見つけました。

(「真夜中の太陽の国、ノルウェー」)

太陽の日周運動を写し込んだ円形絵葉書です(直径は16cm)。

もちろん古いものではなくて、今から30年ぐらい前のものですが、まあ奇抜は奇抜ですよね。

裏面の住所欄は、まだ関係者が住んでいるとご迷惑でしょうから隠しますが、イギリスに住む両親にあてて、息子さんか娘さんが差し出したもののようです。

「御一同様。北極圏の内側200マイルの地からお便りします。とっても寒いですが、景色は最高です。昨日はトナカイの肉を食べましたよ!ではまた。」…みたいな文章が綴られていて、お父さんお母さんの気持ちになると、ほんわかします。

(絵葉書の撮影データ)

★

で、これを見て当たり前のことに気づきました。

白夜というのは、太陽が大地をぐるっと360°一周し、真夜中の太陽はちょうど真北にあるんですね(※)。何を今さら…という話ですが、「真北の太陽」というのがこれまでピンと来てませんでした。

裏返すと、白夜の土地では太陽の方位さえ見れば、即座に時刻が分かるわけです。つまり、土地の人からすると、太陽の位置そのものが時針であり、彼らは巨大な文字盤の中心に立っていることになります。以前、時針のみの24時間時計というのを載せましたが、ちょうどあんな具合です。

時計は太陽の申し子であることを、改めて実感しました。

(※)太陽の南中/北中の時刻は12時かっきりではなく、1年を通じて絶えず変動しており(均時差というやつです)、今の時期だと5分ぐらい後ろにズレますが、ここでは不問にします。

街頭の望遠鏡商売 ― 2023年06月08日 06時10分52秒

前回登場した「望遠鏡の街頭実演家」について、アラン・チャップマン氏は『ビクトリア時代のアマチュア天文家』(産業図書、2006)の中で、特に一章を設けて詳述しています(「第9章 1回覗けば1ペニー:大衆の天文学講座」)。

チャップマン博士が例として挙げたのは、19世紀半ばにロンドンで商売をしていたトレジェント氏なる人物で、同書の挿絵をお借りすると、その商売の様子は下のような塩梅でした。

(出典:上掲書p.250。図のキャプションは、「トレジェント氏、およびその街頭での望遠鏡の実演。[出典:H.メイヒュー著 『ロンドンの労働とロンドンの貧民 第3巻(London Labour and London Poor III)』(ロンドン、1861)82頁]」)

トレジェント氏の本業は服の仕立て屋でしたが、ふとしたきっかけで望遠鏡熱に火が付き、副業として望遠鏡商売に乗り出したといいます。

「メイヒューがインタビューした1856年10月の時点では、トレジェントは80ポンドの費用をかけた最高倍率300倍という口径4¹/₄インチ〔約11cm〕の屈折望遠鏡を筆頭に、一連の望遠鏡〔…〕を所有していた。この機材を使って、彼は一覗き1ペニーで天文学を「教授」した(他にもっと小ぶりの1台を息子に任せて、歩道の別の一角で使わせた)。」(邦訳p.176)

その商売は以下のように、一種の大道芸的な技能を伴ったものでした(改行引用者)。

「メイヒューの速記は、トレジェントが講演する語り口のニュアンスを実に見事に捉えており、権威ある意見の開陳、1ペニー払った生徒が一覗きする前にその期待を高める前口上、ユーモラスなからかいの文句、これらが混じり合って、彼がいかに成功を収めたかを示している。

トレジェントは単なる街頭実演家ではなく、大衆相手の講演家であり、教師でもあった。彼は語っている。「私が展示をするときは、客が覗き込んでる間、ふつう短い講義をします。忙しくないときなら、客自身に説明をさせます。例えば木星を見せているとしましょう。客たちの注意を引こうと思えば、こんなふうに言います。『月はいくつ見えますか?』客は答えるでしょう。『右側に3つ、左側に1つ』。そこでこういう言うと、まあ笑いが起こるでしょうよ。『月が3つ!嘘でしょう!月は1つに決まってるじゃありませんか』。こうして覗いている人が何が見えるか言うのを聞くと、みんな自分も覗きたくなるんですよ」。

ここにあるのは、商売と娯楽と真の教育との巧妙なブレンドである。」(同pp.176-7.)

トレジェントは単なる街頭実演家ではなく、大衆相手の講演家であり、教師でもあった。彼は語っている。「私が展示をするときは、客が覗き込んでる間、ふつう短い講義をします。忙しくないときなら、客自身に説明をさせます。例えば木星を見せているとしましょう。客たちの注意を引こうと思えば、こんなふうに言います。『月はいくつ見えますか?』客は答えるでしょう。『右側に3つ、左側に1つ』。そこでこういう言うと、まあ笑いが起こるでしょうよ。『月が3つ!嘘でしょう!月は1つに決まってるじゃありませんか』。こうして覗いている人が何が見えるか言うのを聞くと、みんな自分も覗きたくなるんですよ」。

ここにあるのは、商売と娯楽と真の教育との巧妙なブレンドである。」(同pp.176-7.)

トレジェント氏によれば、こうした望遠鏡実演家が当時のロンドンには4人いたそうで、人通りの多いところで商売をする彼らの姿は、地元の人にはおなじみだったでしょう。さらに、トレジェント氏よりも「何十年も昔にレスター広場で講演を行った先人」がおり、「ウイリアム・ワーズワース〔1770-1850〕がそれを目撃して、詩に詠み込んだ」とも、同書は述べています(同p.177)。この商売もなかなか歴史が長いようです。

★

望遠鏡商売は、トレジェント氏の時代からさらに半世紀経った20世紀初頭にも依然続いていました。前回の絵葉書もその証左ですが、下の絵葉書にはそのリアルな実景が写っています。

ロンドンのど真ん中、ウェストミンスター橋のたもとに立つ、「ボアディケアの像」を写したもので、その足元に望遠鏡商売の男が映り込んでいます。時代は1910年前後です(ちなみにボアディケア――ウィキペディアだと「ブーディカ」――は、古代ローマの属州だったブリテン島でローマ帝国軍に公然と反旗を翻し、武勲をあげたケルトの女王だとか)。

(上の場所の現況。向かって右手はすぐテムズ川。像の視線の先には、通りをはさんでビッグベンがそびえています)

ストリートビューで見ると、男が商売をしていたのは、現在、常設の露店が置かれている場所で、これは方位でいうと像の南側にあたり、南天をにらむ形で望遠鏡は置かれていました。

なかなか立派な望遠鏡であり、立派な風采の男ですね。

架台にべたべた貼られたビラやチラシの内容が気になりますが、画像からはちょっと読み取れません。

これは昼間の光景なので、明るい時間帯には、太陽の黒点とか、地上の光景を見せてたんじゃないでしょうか。でも、接眼部に付いているのは正立プリズムらしく、正立プリズムを必要としたということは、とりも直さずこの望遠鏡は天体(夜間)観測用のはずで、当然、夜は夜で月や星を見せたのでしょう。

(絵葉書裏面。版元はエセックス州の C.F. Castle)

★

たしかに彼らが語ったのは、ごく初歩的な、ときにウロンな知識に過ぎなかったかもしれません。それでも、日々の生活に疲れ、足元に視線を落とした人々に、空を見上げるよう仕向け、星への憧れを掻き立て、たとえ一時的にせよ、その精神を地上の桎梏から解き放った功績は、はなはだ大きなものがあったと思います。

最近のコメント