夢の収蔵庫 ― 2024年04月27日 14時32分13秒

せっせと資料を集めていると、なんだか「自分だけの小さな博物館」を作っているような気分になることがあります。

自分だけのミュージアムを持てたら…。

これは私にとっての夢であると同時に、多くのコレクターにとっての夢でもあるでしょう。そこにどんなものが並ぶかは、人それぞれだと思いますが、お気に入りのモノに囲まれた世界にずっと身を置きたいというのが、そのモチベーションになっていることは共通しているはずです。

まあ、中には例外もあります。たとえば“私設戦争犯罪資料館”があったとして、そこに並ぶ品がオーナーにとって「お気に入りのモノ」とは思えないし、江戸の春画コレクターにしても、その世界にずっと身を置きたいとは思わないでしょう。

そんな例外はあるにしても、「お気に入りのモノに囲まれた世界にずっと身を置きたい」というのは、わりと普遍的な観望だと思います。

★

今の私の部屋はさながらコックピット状態で、「お気に入りのモノに囲まれる」という部分だけ取り出せば、すでに目標達成といってもいいですが、じゃあこれが理想の姿かと言われれば、もちろん違います。

たとえ小さな博物館でも、博物館を名乗るからには、「展示」と「収蔵」、さらに「調査研究」のためのスペースが分離していてほしいわけで、今の環境はそのいずれも満たしていません。たしかにモノはそこにあります。でも、単にモノが堆積している状態は「展示」とも「収蔵」とも言わないでしょう。収蔵とは、きちんとモノが整理され、必要な時に必要なモノにアクセスできることをいうのだと思います。

★

そんな願望から、7段のトレイが付いた小引き出しを手に入れました。

これが私のイメージする収蔵庫のミニチュアで、何だかいじましい気もしますが、千里の道も一歩からです。

これを購入したのはもちろん実際的な理由もあって、ウクライナのブセボロードさんを知って以来、アストロラーベやそれに類する天文機器が急に増えたので、それを効率的に収納する必要に迫られたからです。

平面的なモノを収めるには、こういう浅いトレイの引き出しが便利で、ほかにも対象に応じて、いろいろな物理的収納形態が考えられます。中には気密性の有無が重要になる品もあるでしょう。

いずれにしても、深浅大小さまざまな引き出しが壁一面にあって、モノを自由に取り出したりしまったりできたら嬉しいですね。そして(もちろん)ゆったりとした書棚があり、ガラス戸つきの大きな戸棚があり…となると、だいぶ理想のミュージアムに近づいてきますが、いかんせんそれらを置く空間を作り出すことが難しいので(神様ならできるかもしれませんが)、今のところは単なる夢想に過ぎません。

老いの思案 ― 2024年04月25日 19時02分03秒

こないだ「博物蒐集家の応接間」にお邪魔した際、「何せ円安だし、送料は爆上がりだし、それに現地物価の高騰という三重苦」…といったことを、会場でしんみり話したと書きました。

私事ながら、今年度からはさらに役職定年に伴う給与カットも加わり、実質収入が半減、これは上の3つを足したよりも、さらに大きな影響を私に及ぼしています。もちろん世代間の公平性確保は喫緊の課題ですから、単に愚痴をこぼすだけではいけないのですが、「もう大きなモノは買えんなあ…」というのは、寂しいことには違いありません。

★

モノの値上がりと収入の減少。

買い物が困難になる原因として、これらはよく分かります。でも、さっき懐手をしながら考えていて、自分がもう1つ別の困難に直面していることに気が付きました。

(AIが思い描く老コレクターのイメージ)

例えば奮発をして、50万円の天文アンティークをドンと買ったとします(私の手元にそんな品はありませんが、仮にの話です)。買ったのが30歳のときで、80歳まで大切にしたとしたら、50万円で50年間愉しめるわけです。すなわち年額1万円。

でも同じ品を60歳のときに買ったら、愉しめる期間は20年間ですから、年額にすると2万5千円で、コストパフォーマンスはだいぶ悪くなります。趣味の話にコスパを持ち出すのは不粋ですが、そんなことが頭にちらつけば、「残りの人生も少ないし、無理をするのはやめようか…」ということに、どうしてもなるでしょう。

★

上のことを裏返せば、若い時の買い物はそれだけコスパがいいわけです。

そして、若い時から経験を積めば、それだけ目も肥え、知識も増え、趣味の階梯を上がっていくことで、その後の人生はいよいよ豊かなものになるんじゃないでしょうか。

まあ、何をもって豊かな人生というかは人それぞれだし、上に書いたことは多分に自己弁護の色彩があるので、ちょっと眉につばをつけてお読みいただきたいですが、若い方に「世の中にはこんな考え方もある」と伝われば望外の幸せ…とかなんとか。

星で身を飾る ― 2024年04月22日 19時04分35秒

そういえば、博物蒐集家の応接間にお邪魔しながら、私は話に夢中で何も買わずに帰ってきてしまいました。なんだか迷惑な、客ともいえない来訪者だったと思います。そんなわけで、昨日の画像にはDMと会場でいただいたステッカーのほかは、演出用の小物が写り込んでいるだけです。でも、まったくイベントと無関係というわけでもありません。

天文モチーフのシャープな造形のタイピン。

(シルバー875、すなわち銀純度87.5%)

そして、今回いろいろ貴重なお話をうかがったのもメルキュールさんだったので、そこに縁(えにし)を感じたのでした。

紙モノ以外の天文アンティークというと、こうしたアクセサリ類もそうですね。

こうした品はさすがに「理系アンティーク」とは呼べないでしょうから、天文アンティークは一見理系アンティークに包含されるようで、実際にはそこからはみ出す部分がけっこうあります。

星の輝くカフリンクス。この品も同様です。

そしてこういう品こそ、その時代の人びとの「星ごころ」や宇宙イメージをいっそう雄弁に物語っているような気がします。

青く澄んだ宇宙に浮かぶ金の星。

こんな品を袖口で光らせたり、土星のタイピンで胸元を飾ったりした洒落者が、かつては確かに存在したわけで、まことに心憎い限りです。最近は、こういうのは流行らないかもしれませんが、宇宙や天体がシンプルにカッコよかった時代を思うと、懐かしいような、うらやましいような気になります。

博物蒐集夜話 ― 2024年04月21日 17時56分43秒

昨日、博物蒐集家の応接間にお邪魔し、皆さんといろいろお話をする中で、印象に残ったことがいくつかあります。

まず経済的苦境の問題。

何せ円安だし、送料は爆上がりだし、それに現地物価の高騰という三重苦、とにかく商売をするには大変な時代ですよ…という話に頷きつつ、「それに若者が貧しくなって、モノを買わない、買えないのも大きいですしね」という話にも、実感がこもっていました。身辺を見回しても、本当にその通りだなと思います。

まあ、日本でも一部の人はもうかっているのでしょう。せっせと投資に励んで株が上がってにんまりとか、円安だからこそ「濡れ手に粟」なんていう人もいるはずです。

でも、日本全体を見渡せば、聞こえてくるのは貧乏くさい話ばかりで、文化芸術や趣味嗜好の分野はいかにも旗色が悪いです。

それともう一つ、商いの視点から見た天文アンティークの難しさについて。

天文図版がひどく売れた時期というのがあったそうですが、それも一通り行き渡ってしまえば、その後はなかなか…という話と、天文アンティークは事実上「紙モノ」に集約されるので、商品構成上の難しさがあるという話。これまた体験的によく分かります。

世間には、同種のものを無限に集めつづける生来のコレクター、つまり「集めること自体が趣味」という人がいます。あるいはコレクション形成に喜びを見出すというよりも、私のように、天文学史や天文趣味史を語るための「資料」として集め続けている人間もいます。

しかしそうした例をのぞくと、美しい天文図版を何点か身近におけば、それで満足というのが、一般的な天文アンティーク好きでしょうし、天文アンティーク好きの人自体、最初から数が限られているので、無限に需要が喚起されることもないわけです。

それと、天文アンティークって、なんだかんだ言って結局紙モノばかりだよね…というのは、本当にその通りです。古風な天球儀や望遠鏡、アストロラーベや星時計など、天文アンティークの世界にも立体物はいろいろありますけれど、総じて高価だし、普通の給与生活者はそうした品に憧れつつも、指をくわえて見ているしかないのが現実でしょう。

(たまたまメーリングリストで、4月24日に開かれるボーナム社のオークション案内【LINK】が回ってきました。貴重な日時計コレクションを含む理系アンティークに焦点を当てた売り立てです。うーむ、豪奢)

(同上。ポンドとともに日本円で評価額が表示されています)

★

帰る道々考えたのですが、私の考えはやっぱりいつも同じところに戻ります。

つまり、天文アンティークにしても、それ以外の博物系アンティークにしても、その見た目だけで面白がろうとしても限界があるし、鬼面人をおどろかすような目新しさは、そう長続きはしないので、そういう楽しみ方は、どうしても先細りになってしまうだろうということです。

こうした品々は、どれだけ対象から意味を汲み出せるかが肝でしょう。

これを「蘊蓄主義」というと、なんだかつまらない感じもしますが、そういう蘊蓄があるとないとでは、面白さや味わいがずいぶん違ってくるんじゃないでしょうか。モノはそれ自体の価値を持つと同時に、その向こうに広がる世界への扉であり触媒である…という観点を見落としてはならないと思います。(昨日の会話の中にも触媒という語が出てきて、わが意を得たりとひざを打ちました。)

言うなれば、こういうのは知的遊戯です(ちょっと気取って知的営為と言ってもいいです)。モノの向こうに広がる世界にどこまで遊べるか。こちらに十分な備えと心組み、そしてイマジネーションさえあれば、その世界はいよいよ広く、いよいよ豊かに、我々を迎え入れてくれる予感がします。

まあこれは一種の理想であり、現実の私がそんな境涯にあるわけではありませんが、でもそうした境地にまで達すれば、いかに貧に苦しもうが、手元にあるのがささやかな紙モノに過ぎなかろうが、なかなかどうして心は豊かに違いありません。

★

となると、現状に閉塞感が漂うのは、そうした知的好奇心や知識欲が、社会全般でやせ細っていることの現れではないかと思うのです。そのことこそ真に憂うべきではないか…と、話が急に大きくなりますが、そんなことを考えながら宵闇の町を歩いていました。

ひとひらのワーナー・アンド・スウェイジー ― 2024年04月20日 06時00分46秒

我が家には大きな天文台も小さな天文台もありませんが、ワーナー社をしのぶ品がひとつだけあります。

それは小さな双眼鏡で、

口径1インチ、倍率は6倍という、これ以上ないぐらい小さな製品です。

どういう光路になっているのか、ちょっと変わったシルエット。

これがワーナー社の製品であることは疑いようがなく、

そこにはクリーブランドのワーナー社の名前と共に、「1902年3月18日パテント取得」の文字が刻まれています。

ワーナー社の可憐な夢のかけらを前にして詠んだのが今日の記事のタイトルで、「ぶらんこ」が超感覚的に春の季語とされているように、「ワーナー・アンド・スウェイジー」も春の季語である…ということにしておきましょう。

自ら付け句してかくなむ。

ひとひらのワーナー・アンド・スウェイジー

月もおぼろに 星もおぼろに

月もおぼろに 星もおぼろに

ワーナー・アンド・スウェイジー、夢の跡(後編) ― 2024年04月19日 05時28分10秒

この写真集には、天文機器の写真とならんで、天文台の外観写真が何枚も載っています(全36枚の図版のうち10枚がそうした写真です)。

たとえば、ニューヨークのダドリー天文台。まさに「星の館」にふさわしい外観で、憧れを誘います。ワーナー社はここに12インチ(すなわち口径30cm)望遠鏡を提供しました。

同社の12インチ望遠鏡というと、これぐらいのスケール感。

ちょっと毛色の変わったところでは、中東シリアの首都ベイルートに立つ「シリア・プロテスタント大学」の天文台なんていうのもあります(ここはその後、無宗派の「ベイルート・アメリカン大学」となり、天文台も現存)。ここに納入したのも12インチ望遠鏡でした。

何度か名前の出たワシントンの米国海軍天文台。

ワーナー社とは縁が深かったようで、ここには26インチ(約66cm)大望遠鏡をはじめ、6インチ子午環、5インチ経緯儀、さらに46フィートドーム(差し渡し14m)や26フィートドーム(同8m)といった多くの備品を供給しています。

上の写真の左端に写っている建物のアップ。

26インチ大望遠鏡はここに据え付けられました。望遠鏡以外に、昇降床やドームもワーナー社製です。

その内部に鎮座する26インチ望遠鏡の勇姿。ヤーキス天文台の40インチ望遠鏡にはくらぶべくもありませんが、それでも堂々たるものです。

海軍天文台の白亜の建物を設計したのは、著名な建築家のハント(Richard Morris Hunt 、1827—1895)で、ここは彼の最晩年の作品になりますが、そのハントの名は本書にもう1か所登場します。

それが冒頭、第1図版に登場するこの愛らしい天文台です(写真の左下にハ

ントの名が見えます)。

「ワーナー、スウェイジー両氏の個人天文台」。

この小さな塔の上の

小さなドームの中で、ふたりはどんな夢を追ったのか?

巨大なドームにひそむモンスター望遠鏡ももちろん魅力的ですが、この小さな天文台をいつくしみ、写真集の巻頭に据えたワーナーとスウェイジーの心根に私は打たれます。かのハントに設計を依頼したのも、二人がここをそれだけ大切に思ったからでしょう。立派な中年男性をつかまえて可憐というのも妙ですが、その優しい心根はやっぱり可憐だし、優美だと思います。

(この項おわり)

ワーナー・アンド・スウェイジー、夢の跡(中編) ― 2024年04月17日 07時28分49秒

写真集の中身を見てみます(以下、原著キャプションは青字)。

「米国海軍天文台、ペンシルベニア大学、その他のために製作された天文機器類」。ワーナー社の倉庫ないし展示室に置かれ、納品を待つ製品群です。手前の4台は天体の位置測定用の子午儀・子午環、その奥は一般観測用の望遠鏡。

前回、前々回触れたように、ワーナー社の光学機器はレンズを外注しており、そのオリジナリティは機械的パーツの製作にこそありました。

たとえば、こちらは「米国海軍天文台の26インチ望遠鏡用の運転時計(driving clock)」。天体の日周運動に合わせて鏡筒を動かし、目標天体を自動追尾するための装置です。

あるいは、天体の位置を厳密に読み取る「位置測定用マイクロメーター(position micrometer)」。

あるいは、「自社で製作し使用している40インチ自動目盛刻印装置」。上のマイクロメーターもそうですが、計測機器の「肝」ともいえる目盛盤の目盛りを正確に刻むための装置で、工作機械メーカーの本領は、こんなところに発揮されているのでしょう。

そうした製作加工技術の集大成が、大型望遠鏡であり、それを支える架台であり、全体を覆うドームでした。(「ヤーキス天文台の40インチ望遠鏡、90フィートドームおよび75フィート昇降床」、「ワーナー・アンド・スウェイジー社設計・施工。1897年」。)

上のヤーキスの大望遠鏡は実地使用に先立って、シカゴ万博(1893)にも出展されました。足元には正装をした男女、頭上には巨大な星条旗。天文学では後発だったアメリカがヨーロッパに追いつき、けた外れのスピードで追い越していった時代の変化を如実に物語っています。

(この項、次回完結)

ワーナー・アンド・スウェイジー、夢の跡(前編) ― 2024年04月16日 18時20分15秒

19世紀最後の年、1900年にワーナー・アンド・スウェイジー社(以下、つづめて「ワーナー社」と呼びます)は、自社の天文機器をPRするための写真集を出しています。

■Warner & Swasey

A Few Astronomical Instruments:From the Works of Warner & Swasey.

Warner & Swasey (Cleveland)、1900

A Few Astronomical Instruments:From the Works of Warner & Swasey.

Warner & Swasey (Cleveland)、1900

(タイトルページ。手元にあるのはノースダコタ大学図書館の旧蔵本で、あちこちにスタンプが押されています。)

本書成立の事情を、ワーナーとスウェイジーの両名による序文に見てみます。

「我々がこれまでその計画と天文機器の製作にかかわった第一級の天文台の数を考えると、それらを一連の図版にまとめることは、単に興味ぶかいばかりではなく、現代の天文装置が有する規模と完璧さを示す一助となるように思われる。

一連の図版は自ら雄弁に物語っているので、機器類と天文台については、ごく簡単に触れておくだけの方が、詳しい説明を施すよりも、いっそう好ましかろう。

ここに登場する三大望遠鏡、すなわちヤーキス天文台、リック天文台、海軍天文台の各望遠鏡の対物レンズは、いずれもアルヴァン・クラーク社製であり、他の機器の光学部品については、事実上すべてJ.A.ブラッシャー氏の手になるものである。

本書に収めた写真を提供していただいた諸天文台の天文学者各位のご厚意に、改めて感謝申し上げる。」

強烈な自負と自信が感じられる文章です。

たしかにアルヴァン・クラークとブラッシャーのレンズ加工技術は素晴らしい、だが我々の機械工作技術がなければ、あれだけの望遠鏡はとてもとても…という思いが二人にはあったのかもしれません。

当時のワーナー社の工場兼社屋。

堂々とした近代的ビルディングですが、よく見ると街路を行きかっているのは馬車ばかりで、当時はまだモータリゼーション前夜です。

この前後、19世紀末から20世紀初頭にかけて、車は内燃機関を備えた「自動車」へと姿を変え、人々の暮らしは急速に電化が進みました。そうした世の中の変化に連れて、天文学は巨大ドームとジャイアント望遠鏡に象徴される「ビッグサイエンス」へと変貌を遂げ、20世紀の人類は革命的な宇宙観の変化をたびたび経験することになります。(このブログ的に付言すると、本書が出た1900年は、稲垣足穂生誕の年でもあります。)

(この項続く)

蛮族の侵入 ― 2024年04月13日 16時06分42秒

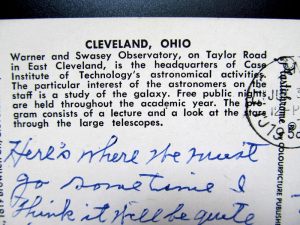

ここに1枚の絵葉書があります。

ガートルードという女性が、友人のミス・ウィニフレッド・グッデルに宛てたもので、1958年7月31日付けのオハイオ州内の消印が押されています。――ということは、今から76年前のものですね。

「ここは絶対いつか二人で行かなくちゃいけない場所よ。きっと面白いと思うわ。早く良くなってね。アンソニーにもよろしく。ガートルード」

彼女は相手の身を気遣いながら、絵葉書に写っている天文台に行こうと誘っています。

(絵葉書の表)

改めて裏面のキャプションを読むと

「オハイオ州クリーブランド。ワーナー・アンド・スウェイジー天文台は、ケース工科大学天文部門の本部で、イーストクリーブランドのテイラー通りにある。研究スタッフである天文学者たちは、とりわけ銀河の研究に関心を向けている。また学期中は市民向けに夜間観望会を常時開催し、講義と大型望遠鏡で星を眺めるプログラムを提供している。」

★

ワーナー・アンド・スウェイジー(Warner & Swasey Company)は、オハイオ州クリーブランドを本拠に、1880年から1980年までちょうど100年間存続した望遠鏡メーカーです。

同社の主力商品は工作機械で、望遠鏡製作は余技のようなところがありました。

そして本業を生かして、望遠鏡の光学系(レンズや鏡)ではなく、機械系(鏡筒と架台)で実力を発揮したメーカーです。ですから、同社はたしかに「望遠鏡メーカー」ではあるのですが、「光学メーカー」とは言い難いところがあります。たとえば、その代表作であるカリフォルニアのリック天文台の大望遠鏡(口径36インチ=91cm)も、心臓部のレンズはアルヴァン・クラーク製でした。

★

同社の共同創業者であるウースター・ワーナー(Worcester Reed Warner 、1846-1929)とアンブローズ・スウェイジー(Ambrose Swasey 、1846-1937)は、いずれも見習い機械工からたたき上げた人で、天文学の専門教育を受けたわけではありませんが、ともに星を愛したアマチュア天文家でした。

その二人が地元のケース工科大学(現ケース・ウェスタン・リザーブ大学)の発展を願って建設したのが、ワーナー・アンド・スウェイジー天文台で、1919年に同大学に寄贈され、以後、天文部門の本部機能を担っていたことは上述のとおりです。

★

1910年代、二人の職人技術者の善意が生み出し、1950年代の二人の若い女性が憧れた「星の館」。ここはもちろん天文学の研究施設ですが、同時にそれ以上のものを象徴しているような気がします。言うなれば、アメリカの国力が充実し、その国民も自信にあふれていた時代の象徴といいますか。

ことさらそんなことを思うのは、ワーナー・アンド・スウェイジー天文台の今の様子を伝える動画を目にしたからです。関連動画はYouTubeにいくつも挙がっていますが、下はその一例。

アメリカにも廃墟マニアや心霊スポットマニアが大勢いて、肝試し感覚でこういう場所に入り込むのでしょう。それにしてもヒドイですね。何となく「蛮族の侵入とローマ帝国の衰亡」を連想します。

もっとも、ワーナー・アンド・スウェイジー天文台は、別に廃絶の憂き目を見たわけではなく、今も名を変え、ロケーションを変えて観測に励んでいるそうなので、その点はちょっとホッとできます。そして旧天文台がこれほどまでに荒廃したのは、天文台の移転後に土地と建物を取得した個人が、詐欺事件で逮捕・収監されて…という、かなり特殊な事情があるからだそうです。まあ、たとえそうだとしても、ワーナーとスウェイジーの純な志や、建物の歴史的価値を考えれば、現状はあまりにもひどいと言わざるを得ません。

★

冒頭のガートルードとウィニフレッドの二人は、その後この天文台を訪問することができたのかどうか? 訪問したならしたで、しなかったらしなかったで、このお化け屋敷のような建物を目にした瞬間、きっと声にならぬ声を漏らすことでしょう。

驚異への扉を開く ― 2024年04月11日 05時36分56秒

奇想のイベント「博物蒐集家の応接間」のご案内を、主催者である antique Salon さんからいただきました。

■博物蒐集家の応接間―気配 悪戯な天使

2024年4月20日(土)~4月23日(火)

12:00~19:00(最終日は17:00まで)

会場:antique Salon

(名古屋市中区錦2-5-29 えびすビルパート1 2F)

今回はアンティークショップとして antique Salon(名古屋)、メルキュール骨董店(長野)、JOGLAR(神奈川)の皆さんが、またクリエイターとして、いしかわゆか、犬飼真弓、#ISO1638400、eerie-eery、山掛とろろ、伽十心、RISA OKADA、ひん、Arii Momoyo Pottery、川島朗の皆さんが参加されます。今回クリエイターさんの数が多いのは、名古屋を拠点に活動するクリエイター・グループ、「#casement13」とコラボされていることによるようです。

★

「博物蒐集家の応接間」は、2015年に名古屋の antique Salon さんの店舗で開催されたのが第1回で、以後は東京をはじめ、神戸や大阪の各地で開催されてきました。そして節目の第10回は、ふたたび名古屋での開催です。

思い起こすと、第1回の会場でお会いした方々の顔が懐かしく浮かんできます。

いきなり回想モードに入るのもどうかと思いますが、でも趣味の世界にあって9年という歳月は、その世界の住人を、揺りかごから冒険の旅へと駆り立て、老練な人間に鍛え上げ、静かな回想へといざなうのに十分な長さです。

博物趣味の世界にあっても同様で、老獪…とまでは言わないにしろ、あの第1回の会場に集った方たちも、それぞれに年輪を重ね、成長を遂げられ、もはや昔日の談ではないでしょう。十年一日のごとき私にしても、やっぱり変化した部分はあるはずです。

そこには良い変化もあるし、初々しさが失われたという意味で、必ずしも良いとばかりはいえない変化もあります。でも、 antique Salon さんに譲っていただいた、小さな驚異の断片を前にすれば、

「目慣れただけで汲み尽くせるようなものを、キミは驚異と呼ぼうというのかい? キミは‘驚異’を‘目新しさ’と取り違えているんじゃないのか? そもそも、キミはボクの何を知っているというのか? 」

という声がしきりに聞こえてくるのです。

そんなことを自問しながら、悪戯な天使が待つ会場を訪ねようと思います。

最近のコメント