『雲の結晶 雪片のアルバム』 ― 2026年01月25日 13時00分54秒

ここ数日、日本海側は大変な雪です。

雪の少ない名古屋でも、今朝は白いものが舞っていました。今は青空が広がっていますが、白い雲がぐんぐん空を横切り、上空の風の強さを感じさせます。

雪国の苦労を思うと、雪を美しいと言うのは気が咎めますが、「雪月花」の名の通り、暖地の雪はやはり文芸的主題であり、情緒的鑑賞の対象です。より正確な言い方をすれば、雪は恐ろしいものであると同時に美しいものでもあり、時と所によって、その表情を変えるということでしょう。

★

雪のことを考えていて、1冊の本を思い出しました。

■A Lday(編)

Cloud Crystals: A Snow Flake Album.

D. Appelton & Co. (NY)、1864. 158p.

Cloud Crystals: A Snow Flake Album.

D. Appelton & Co. (NY)、1864. 158p.

「さる婦人」の手になるという触れ込みの匿名出版です。これは、その方がロマンチックな感じがして売れると見込んだ出版社の商策でしょう。実際に書いたのは男性かもしれません。

ふつうなら単に「雪の結晶」というところを「雲の結晶」と呼んだのは一工夫ですね。なるほど、言われてみれば、あれはたしかに雲の結晶です。

(タイトルページ)

★

本書の内容は、雪に関する詩文集です。

(英国で学び、その後カナダに渡った気象学者、Charles Smallwood(1812-1873)が雪の結晶と電気の関係を論じた論文(下述)より)

冒頭には「雪の結晶形態とその形成途上における大気の電気状態の違い」や「雪の結晶の変容」といった科学的な文章も掲載されていますが、それはほんの付けたりで、あとはもっぱら雪に関する随想や詩といった文学作品からの引用で埋まっています。たとえば有名どころだと、バーンズとか、エマーソンとか、シェークスピア…等々。

(アメリカの文人、Ralph Hoyt(1806-1878)作、「雪:冬の素描」の冒頭)

嗜好としては、同時代のイギリスのヴィクトリア趣味に叶うものでしょうが、新大陸の著者たちが多く登場しているのがアメリカっぽいところです。

そして、文中に添えられた雪の結晶図こそが本書の見どころで、こうした石版刷りの図版が、口絵も含めて27枚収録されています。

これらがどこまで科学的に正確な図かはわかりません。

多分に描き手のアレンジが加わっている気もしますが、それでも天から届いた小さな宝石(雪や氷は科学的にも鉱物に分類される資格があります)に目を留め、ひたすらそれを描きつづけた「雪ごころ」は見事です。

本書が出たとき、雪の結晶写真で有名なWilson A. Bentley(1865-1931)はまだ生まれておらず、その出版はベントレーの有名な写真集『Snow Crystals』(1931)よりも70年近く先行します。雪の結晶をテーマにした本として、まずは古典といってよいでしょう。

そしてまた、編者の思いとは異なるかもしれませんが、これらの平面的で様式化された描写には、何となく日本情緒というか、雪華紋ブームに沸いた江戸時代の和書の趣があって、そこも個人的には気に入っています。

★

余談ですが、古書の魅力は文字情報にとどまらない、モノそのものとしての魅力であることは言うまでもありません。今回、この本を久しぶりに手に取って、そのことを改めて感じました。

見返しに書かれたメッセージによると、この本は1867年2月20日、あるお父さんが愛嬢に誕生日のプレゼントとして贈ったものです。そしてその後、巡り巡ってセント・フェイス・スクールという学校の蔵書になったことが、蔵書票から分かります。

お父さんからもらったプレゼントを、娘さんは古本屋に売っ払っちゃったのかな?…と最初思いましたが、先ほど検索したら、贈られたエレノア・A・シャッケルフォードさんは、セント・フェイス・スクールの創立者その人でした。彼女はお父さんから受けた愛情を、今度は愛する生徒たちに分け与えたわけです。まことにうるわしい話です。

エレノアさん(Eleanor Anastasia Shackelford、1853-1925)については、この名前で検索するといくつか情報が出てきます。彼女は1890年、ニューヨーク州サラトガの町にセント・フェイス女子学校を創設し(最初の生徒は3人ないし9人でした)、長く校長を務めた人です。彼女のお父さん、すなわちこの本の贈り主は、聖公会(アングリカン・チャーチ)に属する同地の牧師、ジョン・シャッケルフォード博士で、同校は1919年に聖公会管区の正式な学校として認可された由。

★

1冊の美しい本と、その背後に秘められた歴史。

私の手の中に、今それがあります。

二十年ふた昔 ― 2026年01月24日 08時16分14秒

ブログ本文の左側にある「About」欄。

そこには「since ’06.1.23」と記されています。

昨日は「天文古玩」の満20歳の誕生日でした。

もちろん始めた当初は、こんなに続くとは思っていませんでした。

私はもともと飽きっぽいので、これほど一つのことが長く続いたのは、これまでの人生で初めてのことと言って差し支えありません。おそらくこれからの人生を考えても同様でしょう。

自分以外、ほとんど誰も見ないブログを、よく20年も続けたなあ…と自分でも感心しますが、逆に誰も見ていないからこそ続けられたというのも、一面真実だと思います。つまり、人目をあまり気にせず、好き放題に書けたから、これだけ続いたんだと思います。

でも、訪問者がただの一人もいなくて、本当に孤独な営みだったら、やっぱり続かなかったでしょう。時折お立ち寄りいただき、さらにコメントまで残してくださる方がいたからこそ、続けられたのは間違いありません。そうした方々に心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。

執筆をAIに引き継げばともかく、「中の人」には自ずと生物学的限界があるので、これから先いつまで「天文古玩」が続くかは分かりません。でも個人のブログはいつまで続けてもよいし、いつやめてもよい気楽さが身上です。コトンと倒れるところまで、ゆっくりゆっくり歩むことにします。

(緩歩動物「クマムシ」。ルーペ内・オニクマムシ、その右・ニホントゲクマムシ、下は同じく走査電顕写真。青木淳一(編著)『日本産土壌動物―分類のための図解検索』、東海大学出版会、1999口絵より)

淳祐天文図 ― 2026年01月23日 05時56分26秒

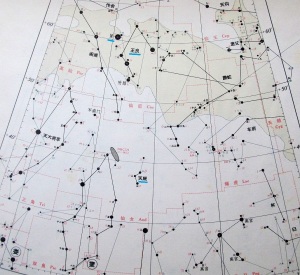

前回の記事の中に、東洋文庫所蔵の「淳祐天文図」(蘇州石刻天文図)が写り込んでいました。宋代の淳祐7年(1247)に王致遠が刻した、この精緻な星図は非常に有名なので、書籍やネット上でもよく目にします。

日本に圧倒的影響を及ぼした中国天文学の精華である、その現物(拓本)には憧れを抱きつつも、当然希少かつ高価なものですから、簡単に手に取るというわけにはいきません。でも蛇の道は蛇。探しているうちに、出物を見つけました。

いつもの部屋の、いつもの本棚の前に掛けてみましたが、下の方は床についてしまい、全体を広げることができません。

背後の本棚も幅120センチ、高さ197センチと、決して小さくはないのですが、それと比較すると、この図のサイズ感がお分かりいただけると思います。

と言っても、種を明かせばこれは複製です。

でもなかなかよくできた複製で、こうしてディスプレイ越しに見る分には、おそらく複製と分からないでしょう。

実物を見ると拓本特有の凹凸がないので、さすがに複製と分かりますけれど、ぱっと見では、紙質や墨の具合も真に迫っていて、本物と思ってしまう人もいるんじゃないでしょうか。

単なる参考資料に過ぎないとはいえ、あの淳祐天文図を手元に置くことには、天文古玩趣味の徒にとって単なる象徴以上の意味があります。

その背後に潜む無数の歴史ドラマを想像すると、一瞬我を忘れるというのも、決して大げさな物言いではありません。

★

この掛け軸は拓本の複製を入手してから、表装を施してもらいました。

最初、市内の表具屋に片っ端から電話で問い合わせた段階では、口をそろえて「そのサイズになると表装は無理。そもそも表装用の布が手に入らない」と断られましたが、最後に頼った表具屋は、さすが老舗だけあって「ちょっと方法を考えさせてくれ」と言って、結局こちらの予算内で仕上げてくれました。地獄に仏とはこのことです。

そんな苦労があるので、複製とはいえ個人的に愛着を覚える一品です。

コレクションの生と死 ― 2026年01月21日 21時32分58秒

仕事のプレッシャーで心身がだいぶすり減りました。

しかしそれもようやく終わり、ホッとしています。

足踏みしていた天文古玩をめぐる旅も徐々に再開です。

といっても、すぐに再開するパワーがないので、以下余談。

★

先週の週末、お世話になった方の遺品整理のようなことをしてきました。

といっても、ご遺族の方がすでにある程度整理されたものを運び出して、処分するものと保存するものに分けるだけで、本当に大変な部分を担ったわけではありません。

作業をしながら、自分の場合だったら…という点に自ずと思いが至り、一瞬、空しさと寂しさを感じました。

私にとって収集行為は一種の自己表現であり、私の身辺に集まったモノたちは、私の分身に他なりません。でも、だからこそ我が身が滅び、屍骨が四方に散じるのと同様、分身の方も解体されて世の中に散らばり、ふたたび新たな循環サイクルに乗ることは、決して悪いことではなかろうと思い直しました。それは喜怒哀楽を超えた、自然の在り様そのものだからです。

(滋賀県・佛道寺蔵『九相詩絵巻』より。出典:山本聡美・西山美香(編)『九相図資料集成―死体の美術と文学』、岩田書院、2009)

★

とはいえ、中には死してなお四方に散じない例もあります。

先日出たばかりの『別冊太陽 東洋文庫』を見ていて、うーむスゴイなあ…と思いました。

東洋文庫は、東洋学関連の貴重書を集めた一大アーカイブです。

三菱財閥の莫大な財力と三代当主・岩崎久彌の熱意によって成立し、和漢の古典籍を集めた「岩崎文庫」、東アジアに関する欧文文献を主体とする「モリソン文庫」を核とし、さらに前間恭作、永田安吉、井上準之助、小田切萬壽之助…等々、多くの蔵書家・碩学の個人コレクションが加わり成り立っています。

故人のコレクションを屍にたとえるなら、東洋文庫に収まっているのは、死してなお形を保っているミイラということになるのですが、たとえミイラでも、コレクションとしてはその方が幸福なのかなあ…と思ったりもします。

(東洋文庫には天文関係の貴重な古星図、古典籍も含まれています)

まあ、東洋文庫の場合は、死せるミイラというよりも、持ち主の死後も人々に利用され続けている生きた資料であり、そこが素晴らしいところです。そうでなければコレクションとして残す意味は薄いでしょう。

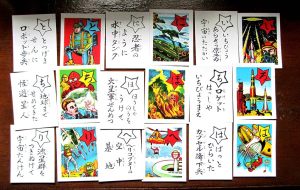

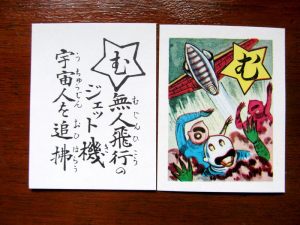

宇宙科学戦争かるた(後編) ― 2026年01月12日 11時23分02秒

本日は2連投です。

他愛ないカルタにあまり拘泥する必要もないと思いますが、乗りかかった船なので、ここでこのカルタの素性についてメモしておきます。

ここで問題になるのは、文字情報が極端に少なくて、いつどこで作られたものか、皆目わからないことです。

目を皿のようにしても、唯一の手掛かりは、この丸に富印(マルトミと読むのだと思います)が発行元だということのみ。発行年や、マルトミがどこにある会社かは、どこにも表示がありません。これについては、強力な検索ツールである国会図書館のデジタルコレクションも無力でした。

ただし、マルトミのカルタは、検索するといろいろ出てきます。「もうすぐ学校かるた」、「ことばあそびメロディーかるた」、「お伽噺かるた」、「日本世界ナンバーワンかるた」、「スポーツかるた」、「幼稚園かるた」、「よい子のかるた」…等々。同社はどうやら子供向けのカルタ専業のメーカーだったようです。

【2026.2.1付記】 この「マルトミ」については、タカラトミーの前身の1つである「トミー(旧・富山玩具)」の系列会社である「富山商事」がカルタも扱っており、同社のことではないか…という有力情報が寄せられました。詳細は本記事に対するSii Taaさんのコメントをご参照ください。

で、同社の製品のひとつに以下のマークを見つけました(メルカリで売られていた品の画像の一部をお借りしています)。

STマークは「Safety Toy」の頭文字から来ており、業界団体である日本玩具協会が定めた玩具安全基準に適合する品として、1971年10月からその表示が始まったものです(『レジャー年鑑 1973-1974』(エコセン、1973)参照)。

「宇宙科学戦争かるた」にその表示がないということは、それ以前の品であることを示しており、これが「宇宙科学戦争かるた」の制作下限です。

★

つづいて制作年代の上限を考える上で、気になる言葉をいくつか挙げてみます。

すなわち「ナパーム弾」、「大陸間(弾道)ミサイル」、「サイボーグ」。

その淵源はともかく、これらの言葉が一般の人々の口の端に上るようになった時期は、国会図書館のデジタルコレクションで初期の用例を見れば、ある程度推測がつきます。

調べてみると、ナパーム弾は1951年頃、大陸間ミサイルは1957年頃、そしてサイボーグは1960年頃から、一般向けの書籍や雑誌に登場しています。

「サイボーグ」の用例について、史料のスクリーンショットを貼っておきます。

(出典:法学書院編集部(編)『現代語辞典 : これだけは知っておきたい 1961年版』、法学書院、1960)

「サイボーグ」は、上掲書末尾の「追補Ⅱ」に記載されており、当時は文字通り出来立てほやほやの新語です。その後、急速に少年雑誌等でも目にするようになりました(サイボーグ009の連載開始は1964年だそうです)。私は不案内だったのですが、この語は当時の宇宙開発ブームの流れの中、人類が宇宙に進出する方途として語られていたようです。

このことから「宇宙科学戦争かるた」の制作上限は1960年であり、先の下限と合せて、ざっくり1960年代の品と見ていいと思います。

【おまけ】

ところで、今回、レトロな子供向けカルタについて調べていて、その残存数が極めて多いこと、しかも帯封つきの品がやたらとあることを不思議に思いました。昭和レトログッズには一定の需要があるはずですが、供給過多のせいか、この手のものは帯封付きの美品でもあまり値が付かない感じです。

その疑問は、以下の記事を拝見して氷解しました。

■(近代カルタ文化の研究 第6章 第2節)

(1)戦後社会での「いろはかるた」の展開

(1)戦後社会での「いろはかるた」の展開

なぜこれほど大量にカルタが残っているかといえば、もちろん大量に作られたからで、当時は全国の幼稚園や学校でカルタをまとめて買い上げて、子供たちにクリスマス・プレゼントやお年玉として配布していたという背景があったのでした。さらにその背後には、「カルタは毎年新しいものを買って遊ぶもの」という観念もあったようです。

私も当時の子ども文化の一端に触れたはずですが、残念ながらそうしたリアルな記憶はありません。でも、確かに凧は毎年新しいのを買っていたので、きっと同じような感覚だったのでしょう(羽子板は旧慣を守る家では今も毎年買い換えていると思います)。

カルタは、何といっても教育システムに組み込まれていましたから、その流通量は膨大で、カルタ専業メーカーという存在があり得たのもそのせいでしょう。

ただ、教育カルタなどというのはあまり面白いものではないので、配布されても手付かずのまま放置という場合も多く、それが店頭デッドストック品とともに市場に流れ、今や販売サイトには帯封付きの美品があふれている…というわけです。

宇宙科学戦争かるた(中編) ― 2026年01月12日 11時13分12秒

仕事が始まった途端、記事の更新が止まりました。

そこにはそれだけの理由があるわけで、これが憂き世というものです。

まあずっと暇だったら、それはそれで憂きものと思いますが、でも早くそうなりたいなあ…と思う自分もいます。

★

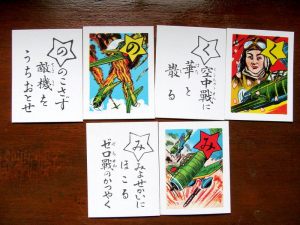

さて、カルタの続き。

このカルタは、そこに何か統一的なストーリーがあるとは思えず、各札も場当たり的に作られている気がしますが、それでもしげしげ見ているうちに、何となく漠然とした「世界観」があるように感じられます。

【宇宙人】

まずは「宇宙人」のイメージ。

宇宙人はとにかく地球人に敵対する存在で、その姿は不気味な「怪物」として描かれています。まさに忌むべき存在です。国際政治の緊張が、「攻め寄せる外敵」のイメージを増幅したことも否めません。

1枚だけ遠い「銀河系の星」から襲来した宇宙人がまじっていますが、それ以外は火星や金星、あるいは漠然と「遊星」からで、わりと近所から攻めてきます。特に火星は油断がならず、火星軍とは激しく戦っています。

こうした「宇宙人=太陽系内惑星人」という感覚は、17世紀の終わりに出たフォントネルの『世界の複数性についての対話』(※)以降、知識層を含む人々の心にあり続けたイメージだと思います。

特に火星人の存在は、19世紀後半に運河が「発見」されたことで、科学界公認の「事実」となり、それを科学自ら否定したあとも、H.G.ウェルズの『宇宙戦争』のイメージとともに、人々の心に強固に残存していたことが、このカルタの背景にはあります。

火星人や金星人のイメージが最終的に消えたのは、惑星探査機が飛んで、その実景を目にして以降――具体的には1970年代以降のことと思います。まさに百聞は一見にしかず、Seeing is believingです。

【宇宙探査】

次はロケットや人工天体のイメージ。

火星に向けてロケット弾を発射しているのは、火星軍との戦いの一環なのでしょう。サイドワインダーも武器っぽいです。ただ、宇宙人のイメージがひどく悪いのに対して、宇宙進出は総じて明るいイメージです。宇宙開発ブームの追い風も当然あったでしょうが、やっぱり進出する側は威勢が良く、される側は不安と敵意を抱くというのが通り相場だからでしょう。こうしたロケットや宇宙船のイメージは、すなわち未来のイメージでもありました。

【ロボット】

いかにもあか抜けないロボットですが、子細に見れば、自律型あり、操縦型あり、また人型あり、特殊重機型あり、いろいろなバリエーションが既に出ていることは注目に値します。と同時に、「未来人間」は頭脳と身体機能を機械で強化したサイボーグという予測もされています。

子供向けのカルタの作者が、ロボット工学やサイバネティクスに通じていたはずはないので、これは当時の社会が漠然と共有していたイメージだと思いますが、デザイン感覚は別として、なかなか核心をついた予測だと感じます。

(長くなったので、ここで記事を割って「後編」に続きます)

----------------------------------------------------------------

(※)フォントネルについては、以前何回か記事にしました。

■天文趣味400年(そしてフォントネルのこと)

■フォントネル『世界の複数性についての対話』(1)

■フォントネル 『世界の複数性についての対話』 (2)

宇宙科学戦争かるた(前編) ― 2026年01月04日 14時02分01秒

三が日も過ぎましたが、正月ネタで「カルタ」の話題です。

こんな昭和レトロなカルタを見つけました。

タイトルは「宇宙科学戦争かるた」。

上は購入時の商品写真で、帯封を解く前の状態です。

上段は「い」から始まり、「いろはかるた」の形式を踏襲していることがわかります。下段の方は「う(ゐ)のおくやま…」と続きますが、戦後なので、「ゐ」の札は含まれません。

サンプルとして、冒頭の「いろはにほへとちり」まで並べるとこんな具合。あとは推して知るべしです。

後述するように、この品は1960年代に出たものと推測しますが、描かれた内容は戦前の海野十三のSF冒険小説さながらで、当時にあってもレトロな感じを伴うものだったんじゃないでしょうか。

「追拂/おひはらう」には、旧字体が混じり、振り仮名も新・旧のかなづかいが混在しています(旧仮名なら「おひはらふ」)。作者の年恰好が何となく想像されます。

中には「宇宙科学」のイメージとは程遠い、レトロというより、明らかに「アナクロ」な札も含まれています。

★

このカルタが表現している「科学」と「宇宙」のイメージについて、さらに子細に見てみようと思います。

(この項つづく)

---------------------------------------

【閑語】

新年早々、アメリカがベネズエラを攻撃し、マドゥロ大統領夫妻を拉し去るという無茶なニュースが流れてきました。

宣戦布告を経た正規の戦争でもないのに、他国に対してなぜそんな振る舞いができるのか。アメリカはそんな特権的な地位をいったい誰から授かったというのか。仮にアメリカの言い分を認めて、マドゥロ大統領が「悪者」で、アメリカはそれを懲らしめる「正義の味方」だとしても、その正義の使い方はあまりにも恣意的で、そんな者に「正義」を口にする資格はなかろうと思います。

大国の振る舞いを見ていると、力ある者による切り取り次第が横行した戦国の世にあるかのような錯覚を覚えますが、現実は戦国の世ではなく、国家間の枠組みと国際法が機能している21世紀の世界です。アメリカだろうが、ロシアだろうが、中国だろうが、そんな手前勝手な振る舞いを認める余地は皆無であり、日本政府もその点は筋を通してほしいと思います。

美しい午暦 ― 2026年01月03日 08時17分16秒

2026年は、丙午(ひのえうま)の年です。

丙午の年は(ほかのすべての干支も同じですが)、60年に一遍回ってきます。

前回は1966年(昭和41年)、さらにその前は1906年(明治39年)でした。

その1906年の暦を手にしました。

■中村不折(画)、凸版印刷合資会社(発行)

『明治三十九年略暦』

『明治三十九年略暦』

「尽馬〔うまづくし〕十二題」と題して、月替わりで馬にちなんだ絵を添えたカレンダーです。ただし、「略暦」とあるように、この暦はいわゆる七曜カレンダーではなく、各月の日曜日と祝日の日付けのみ表示してあります。(「略暦」という言葉は江戸時代にもありましたが、旧暦から新暦に代わって、その内実も変わりました。旧暦時代の「略暦」は、主に月の大小と主要吉凶日の一覧を載せた一枚刷りの暦です)。

この暦に惹かれたのは、なんといってもその挿絵の並外れた美しさ。

(1月「神馬 希臘賞牌」)

(3月「馬蹄香」)

(6月「在五中将東下」)

作者の中村不折(なかむら・ふせつ、1866-1943)は、フランスに留学した洋画家にして、六朝風の書をよくした書家。漱石の『吾輩は猫である』や、藤村の『若菜集』等の挿絵を描いた人でもあります。

(8月「天馬」)

(10月「馬之脊越 碓氷嶺」)

(12月「千金之馬骨」)

★

「この暦は明治39(1906)年に発行され、お得意先に配られました。印刷には、当時日本に導入されたばかりのアルミ印刷が用いられています。

アルミ印刷は平版直刷りによる印刷方法で、日本では最初にアルミニウムによる版から普及したためこう呼ばれました。当初はアメリカやドイツなど海外からアルミ輪転印刷機が輸入されましたが、まもなく国産化されます。当時中村鉄工所支配人にであった浜田初次郎は、明治38年にアルミ印刷機を製作し、凸版印刷に納入しました。その国産一号機でこの暦は印刷されたのです。」

アルミ印刷は平版直刷りによる印刷方法で、日本では最初にアルミニウムによる版から普及したためこう呼ばれました。当初はアメリカやドイツなど海外からアルミ輪転印刷機が輸入されましたが、まもなく国産化されます。当時中村鉄工所支配人にであった浜田初次郎は、明治38年にアルミ印刷機を製作し、凸版印刷に納入しました。その国産一号機でこの暦は印刷されたのです。」

平版直刷りは、原理的には石版刷りと同じですが、この暦は版面にアルミニウム版を使用した新式の「アルミ印刷」の技法を用いており、しかもその国産第1号の印刷機で刷り上げたものだそうで、単に美しいばかりでなく、印刷技術史の上でも貴重な作例ということになります。

(暦奥付)

さらに印刷博物館の解説には、「凸版印刷初代社長河合辰太郎は根岸に住んでおり、隣人であった寒川鼠骨をはじめ、浅井忠、中村不折などと交流がありました。浅井や中村は技術者たちの研修の講師も務めています」ともあります。

類似のことは、先日、「半七写真製版印刷所」と田中松太郎の記事【LINK】のところでも見ましたが、草創期の印刷技術者は、想像以上にアートの世界に親近していたことが分かります。

★

印刷物と版画作品、あるいは工業製品と工芸品の境界は常に曖昧で、連続的だと、この美しい暦を見て感じます。その全てが…とは言いませんが、一部の印刷物はやはりアートと呼びたいと思います。

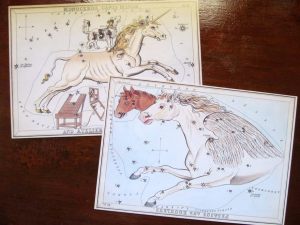

天上の馬 ― 2026年01月02日 08時57分06秒

馬の星座といえば、ふつうはぺガスス座とこうま座、それにいっかくじゅう座あたりでしょう。ちょっとひねれば、ケンタウルス座やいて座も、部分的に馬といえば馬です。

(星座カード『Urania’s Mirror』(1832)復刻版より)

でも、ここではさらにひねって、中国星座の馬を見にいきます。

そもそも十二支は中国で生まれたものですし、ここは正月気分で東洋情緒にひたることにします。…といってもその方面に暗いので、例によって他人の褌になりますが、今回も大崎正次氏の『中国の星座の歴史』(雄山閣、1987)からの抜き書きです。

★

探してみると、たしかに中国星座には馬に関連するものがいくつか存在します。

中国星座は、天帝を中心とする天界の統治機構の具象化であり、それは即ち地上の王朝の似姿ですから、地上の皇帝が必要とするものは、たいてい天上世界にもあって、交通・軍事の要である馬が星座になっているのも、ある意味当然です。

そのひとつが西洋星座でいうアンドロメダ座の領域にある「天厩(てんきゅう)」。

天厩とは文字通り「天の厩(うまや)」ですが、同時に馬を管理する官名でもあるらしく、大崎氏の本には以下のように記述されています。

「天厩 テンキュウ〔…〕厩舎、馬小屋。『晋書』天文志に、「馬を管理する役人で、今日の駅亭のようなものである。命令を伝えるために駅を置くことを主さどる。その伝達の早さは、時計の刻みと競うほどであるべきである」とみえる。」(上掲書p.172)

馬小屋があれば当然馬もおり、馬の方はお隣のカシオペヤ座にいます。

それが「王良」です。

「王良 オウリョウ〔…〕戦国時代の名御者。王良は趙の襄王の馬術の師であった。〔…〕王良が名御者であったので、天に上って星となり、天馬をつかさどったという話もある(『文選』張衡「思玄賦」注)。この天馬とは「天駟」とよばれる王良5星のうちの4星である。」(同p.144)

上の文章は、少し文意が曖昧な点もありますが、星となった王良は、天界では天馬をつかさどり、天馬を含むその全体を星座名「王良」と総称した…ということかと思います。そして王良のそばには、彼が使うムチも用意されていて、その名を「策」と言います。

「策 サク〔…〕名御者王良の使った馬を打つむち。策はムチだが、『宋史』天文志に、「王良〔…〕ノ北ニ在リ」とあるから、王良のムチを意味すると思われる。」(同p.156)

★

上記の諸星座の位置を、伊世同(編)『中西対照 恒星図表』(科学出版社、1981)で確認しておきます。

それぞれ下線を付しましたが、上方のやや左寄りに「王良」と「策」、その下の方に「天厩」が見えます。

参考として、フリーソフトの「Stella Theater Lite」の表示だと、大体下の領域が該当します。

伊世同氏の比定した「天厩」、「王良」、「策」を星名をたよりに囲んでみたのが以下。

★

「だからどうした」と言われると困るのですが、こういうのは知っているのと知らないのとでは、空の見え方が違ってきますから、やっぱり知っておいた方が良いと私は思います。

今の時期だと、ちょうど宵の口に、天の駿馬とそれを世話する役人たちの姿が頭上高々と眺められるはずです。

巳から午へ ― 2026年01月01日 08時48分21秒

新年明けましておめでとうございます。

恒例となった干支の引継ぎ式。今年はヘビからウマにバトンタッチです。

小さなヘビの全身骨格(現生種)と、新生代・第四紀のウマの臼歯の化石を並べてみました。いずれも詳しい種名は不明です。

第四紀は260万年前以降、現代とは地続きのいちばん新しい時代。

産地はフロリダ州のサンタフェ川とラベルに記載があります。

ここは新第三紀の終わりから第四紀始めにかけての、哺乳類を中心とする化石の多産地だそうです。ヒトが圧倒的な力で自然を改変するのはまだ先のことで、北米大陸にも無垢の自然が広がり、家畜化される以前のノウマ(野馬)が駆け回っていた光景を想像します。

★

人為による生物の大量絶滅(第四紀の大量絶滅)は現在も進行中で、ご承知のとおり関連のニュースを耳にしない日はありません(実際は「耳にしない年はありません」ぐらいかもしれませんが、それはニュースになっていないだけで、現実には日々絶滅が続いています)。

まことに恐るべきことです。

でも今の調子だと、行き着くところまで行かないと、引き返せないような気もします。

そして真に恐るべきことは、たとえ引き返そうと思っても、そのときにはもう引き返せなくなっていることです。それが分かっているのに引き返せない…というのは、まさに人間の業というほかありません。どんなに嘆いても悔やんでも、いったん失われたものは帰ってこないと、誰しも分かっているはずなんですが。

★

なんだか正月向きの話題から遠いようですが、これも一休和尚がしゃれこうべを掲げて、「正月は冥途の旅の一里塚」と触れ歩いた類です。正月だからこそ、絶滅したウマの化石を眺めて、ヒトの未来に思いを凝らすのも意義あることと信じます。

(臼歯の咬合面)

★

こんな調子で、今年もゆるゆる続けていきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

最近のコメント