理科室の夏 ― 2023年07月21日 05時42分53秒

地元の小中学校は、今日から夏休みです。

通勤電車がちょっぴり空くというのもあるし、それ以上に「夏休みの空気」というのがあって、夏休みの期間中は、こちらも自ずとのんびりした気分になります(小さなお子さんがいるご家庭では、また違った思いもおありでしょうが…)。

★

がんどうかずらの大きな実から翼をつけた種子が飛び出

して滑空する。ハンブルグのフリードリヒ・アールボル

ンによるその発見が契機となって単葉機タウペ(=鳩)が

作られた。ぼくがタウペの絵をみたのは、リリエンター

ルのようにグライダーにのって空を飛びたいと真剣に考

えていたときだった。図書館で調べた図版をもとに竹や

布で作る計画を立ていた。鐘楼の石垣から蝙蝠傘をもっ

て飛び降りようという級友の誘いを、「もっと大きな傘

がいる」と断り、実行した二人がともに捻挫と打撲を負

ったことで、無傷のぼくは臆病者にされていたので、グ

ライダーによる滑空は実行しなければならなかった。

して滑空する。ハンブルグのフリードリヒ・アールボル

ンによるその発見が契機となって単葉機タウペ(=鳩)が

作られた。ぼくがタウペの絵をみたのは、リリエンター

ルのようにグライダーにのって空を飛びたいと真剣に考

えていたときだった。図書館で調べた図版をもとに竹や

布で作る計画を立ていた。鐘楼の石垣から蝙蝠傘をもっ

て飛び降りようという級友の誘いを、「もっと大きな傘

がいる」と断り、実行した二人がともに捻挫と打撲を負

ったことで、無傷のぼくは臆病者にされていたので、グ

ライダーによる滑空は実行しなければならなかった。

これは稲垣足穂や長野まゆみさんからの引用ではありません。

(編集工房ノア、2000)

『幻想思考理科室』は森哲弥氏(1943-)の詩集で、2001年のH氏賞受賞作です。

収録詩数はぜんぶで30篇。上に引用したのは、そのうちの「3 種子飛翔」の冒頭部です(改行は原著のまま)。

(「19 糸」)

理科室とか理科趣味をテーマにした詩というと、何となくとがった言葉をゴツゴツ並べた、ムード先行のものが多いイメージを勝手に抱いていました。まあ、これは詩人の咎というよりも、私の頭が詩文に適さず、散文向けにできているせいもあるでしょう。ですから、名作とされる賢治の詩作品だって、私には正直よくわからないものが多いです。

それに引き換え、本書に収められた作品はいずれも「散文詩」に分類されるもので。詩というよりはエッセイに近い味わいを持つものばかりです。そのせいかスッと肚におちる感じがありました。

ぼくは、自転車を見てふと考えるのだ。乗り物の発明史

の中で、自転車の発明は出色ではないかと。

自転車は作用機構だけで出来た乗り物である。車輪、ク

ランク、歯車、梃子など初歩的な力学の原理によってそ

れは成り立っている。乗り物は作用機構だけでは動かぬ。

機関が必要だ。自転車には架空の機関が厳然と想定され

てもいるのだ。この機関は立派な内燃機関である。酸素

と水と有機物とそして微量の無機物の化学合成で生ずる

エネルギーによってその機関は発動する。

の中で、自転車の発明は出色ではないかと。

自転車は作用機構だけで出来た乗り物である。車輪、ク

ランク、歯車、梃子など初歩的な力学の原理によってそ

れは成り立っている。乗り物は作用機構だけでは動かぬ。

機関が必要だ。自転車には架空の機関が厳然と想定され

てもいるのだ。この機関は立派な内燃機関である。酸素

と水と有機物とそして微量の無機物の化学合成で生ずる

エネルギーによってその機関は発動する。

(「9 力学有情」より)

この詩集を読んでいる私は、もちろんいい歳をした大人です。でも、この詩集を読んでいると、何だか自分が少年の頃に戻って、すぐれた理科趣味を持つ叔父さんから、世界の理(ことわり)を説いて聞かされているような気分になります。その言葉は怜悧というよりも、温かさを感じさせるもので、同時にとても佳い香りのするものです。

★

夏休みといえば理科室…というのは、私の個人的な思い込みに過ぎませんが、入道雲と人気のない理科室には、どこか通い合う情緒があるような気がします。

生物学の授業1939(その3) ― 2022年06月25日 16時41分39秒

ところで現在の中学校では、生物の授業はどうなっているのでしょうか?

上は(株)進学会さんのサイトから勝手にお借りしたものですが、今の中学校の理科の生物分野では、大体こういうことを習うのだそうです。

80年余り前と今とを比較すると、意外にというか、当然というか、あまり習うこと自体は変わっていません。基本となるのは、大まかな生物分類の知識と、体の構造(細胞と器官)とその働き(光合成、呼吸、循環、消化、生殖)についてです。まあ、細部を見れば、今は生態系と環境のことを重視しているし、昔は保健分野(衛生の話題)が理科にくっついていたので、授業にやたら寄生虫の話題が出てくるという違いはあります。

★

それよりも大きな違いを感じるは、叙述のスタイルです。

一言でいうと、当時は妙に「文学的」です。川崎君のノートは、教科書の文体や、先生の口述を反映しているのでしょうが、その言葉遣いや、論の立て方・進め方に、何となく文学的な匂いを感じます。

たとえばこれから生物学を学ぼうという、1学期の第2回目の授業で、先生はこんな実験に言及します(おそらく先生も実際にやったわけではなく、あくまでも思考実験だと思います)。

それは同じぐらいの大きさのソラマメと小石をならべて土に植えるというもの。

ずっと観察を続けていると、ソラマメからは、やがて根と芽が出て、葉を茂らせ、花が咲き、実がなります。それに対して小石の方に何の変化もない。あるいは、陶製の擬卵と本物の卵を鶏に抱かせても又然り。生物は常に変化し、無生物は変化しない。一体なぜか?

「これは不思議なことだときがつくと、これをどうしてもしらべずにおけなくなるのが人性の常である。しかし人はこれに不思議を感じない人が多い」

目の前の事実を、当たり前ですませずに、なぜなんだろう?と疑問に思うことこそ、人間の人間たるゆえんであり、そこから「科学する心」も生まれるのだ…と先生は言いたいわけです。こういう考えさせる授業は、今でもあると思いますが、問題設定の仕方がいきなりというか、相手の虚を突くところが、少なからず文学的と感じられます。

続く第3回の授業でも、

「前回に述べたように、蚕豆や鶏卵は小石や陶器とちがって色々の変化をなすものである。

野蛮人は物を考へないが文明人たるものは物を考へねばならぬ。

故に我々文明人は斯様な現象が起るかを不思議であると思はづにいられない。」

野蛮人は物を考へないが文明人たるものは物を考へねばならぬ。

故に我々文明人は斯様な現象が起るかを不思議であると思はづにいられない。」

と、同じテーゼが繰り返されており、先生としては、この点に相当力こぶを入れていました。「文明人」と「野蛮人」を対比するのは、いかにも時代がかっていますが、まあ、ここでは「知性を重んずる人とそうでない人」ぐらいの意味に捉えていいのかもしれません。

こうして我々の心に芽生えた疑問に、我々はどのように答えを見出すべきか?

「これをしらべるにはその動物を解部〔剖〕するのも一つの手段であるし又その動物を培養飼育をするのも一つの手段である。

又他人の経験録すなはち昆虫であればファーブルの昆虫記を読むといったふうにするのもよい。」

又他人の経験録すなはち昆虫であればファーブルの昆虫記を読むといったふうにするのもよい。」

「生物の生活の現象をしらべるにはどうして研究するのが便利か

蚕豆の根を針の先ほどとってこれを顕微鏡で観ると図の如く見える」

蚕豆の根を針の先ほどとってこれを顕微鏡で観ると図の如く見える」

こうして細胞の話から始まり、授業はいよいよ本格的な内容に入っていきます。

余談ながら、授業の中でファーブル昆虫記が大いに推奨された事実は、日本人のファーブル好きを物語るもので、ファーブルは教育的良書として、当時は今以上に喧伝されていた気配があります。

★

以後の内容は、当然のことながら教科書的な記述が多いですが、ところどころにリアルな授業の息吹が感じられる個所があります。たとえば、2学期の第5回の講義は、動物の呼吸について学ぶ回なのですが、なぜか唐突に上杉鷹山のことが出てきます。

「かてもの

この本は往昔山形の米沢の藩主上杉鷹山公が時の学者共に研究させて作った本である。当時は大ききんがたびたびあって人民はとても苦しんだ そこで上杉鷹山公は人民の苦るしみを思って終いにこの本をつくらうと意を決したのである。この本はだれにも読めるやうにかなまでがふってある。内容は米等があまり取れなかったのでその代りに何をたべればよいか又どうして食べればよいかなどとくわしく書いた本である。

明治時代等は何でも西洋のものがよいことにして西洋のものでなければだめであるといふ時代であったのでこの本などはわすれられた。しかし欧州大戦に独逸(Germern〔ママ〕)は野生の草を食用に用ひたので近来になって又日本の物がよいといふ時代になって再びこの本を造り出したのである。」

この本は往昔山形の米沢の藩主上杉鷹山公が時の学者共に研究させて作った本である。当時は大ききんがたびたびあって人民はとても苦しんだ そこで上杉鷹山公は人民の苦るしみを思って終いにこの本をつくらうと意を決したのである。この本はだれにも読めるやうにかなまでがふってある。内容は米等があまり取れなかったのでその代りに何をたべればよいか又どうして食べればよいかなどとくわしく書いた本である。

明治時代等は何でも西洋のものがよいことにして西洋のものでなければだめであるといふ時代であったのでこの本などはわすれられた。しかし欧州大戦に独逸(Germern〔ママ〕)は野生の草を食用に用ひたので近来になって又日本の物がよいといふ時代になって再びこの本を造り出したのである。」

「かてもの」は「糧物」の意で、飢饉の際の救荒食物のことだそうですが、授業はこの後さらに脱線して、生徒たちは自ら「かてもの」作りを経験するため、校庭で育てていた大根の世話に精を出したことが書いてあります。

「かてものの様なものを造る練習に夏休中に小使さん達が造ってゐて下さっ〔た〕大根をつくる事にした。今日は時間の余に1所に二〔三?〕株ある所を二株にしなほ時間があったので一株にし、なほ葉の後についてゐる蛾や蝶の卵をのぞきかつ家にもってかへった。」

★

こんな風に見ていくと、本当にきりがありません。

当時の授業の進め方は、学校によっても違ったでしょうし、先生の裁量も大きかったと思いますが、少なくとも川崎君の受けた授業はとても魅力的です。

ここに宮沢賢治的世界を重ねて見ることは容易ですけれど、現実世界ではきな臭いものが間近に迫っていました。

(3学期第12回のノート。日付は2600年1月15日。1940年(昭和15年)は皇紀2600年だというので、世間は大層浮かれていました。しかし翌年には太平洋戦争に突入して、学校も徐々に授業どころではなくなっていきます。)

(中途半端ですが、この項いったん終わり)

生物学の授業1939(その2) ― 2022年06月19日 16時07分32秒

今でいうところの中学2年生に進級した川崎浩君。

川崎君が在籍した学校名を探したのですが、それはどこにも書かれていませんでした。ウィキペディアによれば(↓)、旧制の7年制高校は台湾の台北高校を含めて9校のみで、わりとマイナーな存在のようです。創立はいずれも大正末から昭和の初めにかけてで、時代的にもかなり限定されます。

このうちのどこかに在籍した川崎君の生物学の勉学のあとを追ってみようと思うのですが、まず外形的なことを述べておくと、このノートは1学期が18回、2学期は16回、3学期は22回の合計56回分の講義録から成ります。(なお、当時の学期の区切りは今と違って、2学期の授業は6月26日から、3学期の授業は11月22日から始まっています。)

そして全ての回について、その都度ノートを先生に提出して添削を受け、ときには「も少し丁寧に書きなさい」と注意を受けたりしながらも、延々と川崎君はノートを書き継いでいきました。

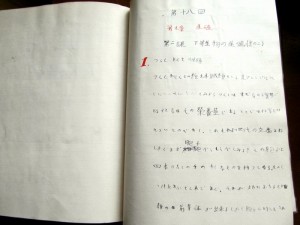

その間に、Nの向きを間違えることもなくなったし、最初は「NOⅡ」(第2回講義の意)としか書かれてなかった冒頭部も、最後の方は「第十八回 第九章 第二課 下等生物の生殖(其の二)」とシステマティックに書くようになり、川崎君にも成長のあとが見られます。

(川崎君の悪筆は最後まで変わりませんが、レタリングは上手くなりました)

★

授業は、1学期の最初の方は、

第1回 生物が生存する条件

第2回 生物と無生物、純正生物学と応用生物学

第3回 細胞

第4回 キュウリの種まき、植物の細胞観察、細胞の構造

第2回 生物と無生物、純正生物学と応用生物学

第3回 細胞

第4回 キュウリの種まき、植物の細胞観察、細胞の構造

…という具合に始まって、以下、細胞分裂、単細胞生物と多細胞生物、生物の栄養法、光合成、澱粉、下等動物の栄養法、昆虫の消化器、蝶の構造と観察、甲殻類と軟体動物、脊椎動物、哺乳類、(ここから2学期)寄生虫と寄生植物、生物の呼吸作用と循環作用、排せつ作用、蛙の解剖、植物の外皮、貝殻の真珠層、動植物の護身作用、(ここから3学期)保護色・警戒色・擬態、動物の移動運動、動物の感覚

…と続き、3学期の最後の方は

第15回 第9章 生殖 第1課 下等生物の生殖(其の一)

(アメーバ、バクテリア、ゾウリムシ)

第16回 同(ヒドラ)

第17回 同(菌類、スギゴケ、シダ)

第18回 第2課 下等生物の生殖(其の二)(つくし、とくさ)

第19回 同(サンショウモ、クラマゴケ)、第3課 顕花植物の生殖

第20回 第4課 下等動物の生殖(クラゲ、サナダムシ)

第21回 同(肝蛭、肝臓ジストマ、ミミズ、ヒル、回虫)

第22回 同(十二指腸虫、蟯虫、ウニ・ヒトデ、タコ・イカ・ハマグリ・アサリ・サザエ・ホラガイ)

(アメーバ、バクテリア、ゾウリムシ)

第16回 同(ヒドラ)

第17回 同(菌類、スギゴケ、シダ)

第18回 第2課 下等生物の生殖(其の二)(つくし、とくさ)

第19回 同(サンショウモ、クラマゴケ)、第3課 顕花植物の生殖

第20回 第4課 下等動物の生殖(クラゲ、サナダムシ)

第21回 同(肝蛭、肝臓ジストマ、ミミズ、ヒル、回虫)

第22回 同(十二指腸虫、蟯虫、ウニ・ヒトデ、タコ・イカ・ハマグリ・アサリ・サザエ・ホラガイ)

…と、生殖作用に多くの時間をかけて、1年間の授業を締めくくっています。

★

次回以降、ノートの中身を見ながら、当時の生物学の授業を振り返ってみようと思いますが、ここで次の疑問に答えておきます。

そもそもこのノートはどのように作成されたのか?

このノートには丁寧な彩色図がたくさん入っており、いろいろな図版の切り抜きも貼り込んであります。授業を聴きながら、そんな作業をする余裕があったはずはないし、「今日は○○について習った」という書きぶりから察するに、これは講義の最中に筆記したのではなくて(そういう本当の意味でのノートはまた別にあったはずです)、授業後に、今日習ったことをまとめた「復習ノート」なのでしょう。(それを先生に提出して、チェックしてもらっていたわけです。たくさんある科目のひとつに過ぎない生物学でも、それだけ時間をかけて学んでいたとなると、全体としては相当な学習量ですね。)

(応用生物学の例として挙がっている金魚の品種改良)

それともう1つ気になったのが、ノートに貼られた図です。

そこには学習雑誌の付録っぽいのもありますが、どうも教科書から切り抜いたとしか思えないものもあって、教科書を切り刻むというのは、今の感覚からすると違和感を覚えますが、それを先生も咎めていないところを見ると、少なくとも川崎君の学校では、既成の教科書よりも、自分の手でまとめた講義録に重きを置いていたような気がします。

(鳩の解剖図)

(この項つづく)

生物学の授業1939(その1) ― 2022年06月17日 18時24分40秒

私が子供のころの理科室の思い出も、相当な過去に属するのですが、それよりもさらに昔、戦前の理科の授業の思い出を、鮮やかに今に伝える品が手元にあります。

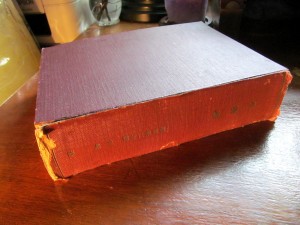

すなわち昔の理科のノートを1冊にまとめて製本したものです。

標題は「生物学」。尋常科2年級の川崎浩君の力作です。

「尋常科2年級」というのを、私は最初「尋常小学校2年生」の意味だと思いました。これは今の小学2年生と同じです。でも、7つか8つの子供が「生物学」を学ぶのはちょっと変だなあ…と思って調べたら、これは「高等学校 尋常科2年生」の意味でした。すなわち昔の旧制高校の中には、今でいう中高一貫校に当たる「7年制高等学校」という区分があって、その7年課程を年少の4年と年長の3年に分かち、前者を「尋常科」、後者を「高等科」と称したのだそうです。

昔の学制はややこしいので、ウィキペディアから説明図を借ります(クリックして拡大)。

上は1935年頃の学制で、左端に「7年制高校」が見えます。

結局、尋常科2年級とは、今の中学2年生と同じ学年に当たります。

現在、大学の講義録をとっておく人がどれぐらいいるのかはわかりませんが、昔は講義の筆録を貴重な資料として後々までとっておく、心掛けの良い人が少なからずいました。そして、そういう習慣は大学のみならず、初等・中等教育段階でもあったらしく、この川崎君のノートも、稚拙といえば稚拙ですが、1年間の立派な学習の記録として、こんなふうにきちんと製本されて、ながく手元に留め置かれたと見えます。

(Nの書き方がちょっと変。)

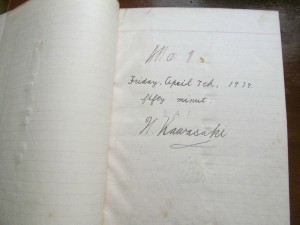

ノートは1939(昭和14)年4月7日から始まっています。

「今日は今迄使用してゐた科学入門ではなくて

生物学(Biology)についておそはることになった。

此の生物学は人及び動植物は何故生きてゐるのだらう。

又生きて行くにはどうゆう条件が必要なのだらう。

といふことをきはむる学科は既〔即〕ち生物学である。」

又生きて行くにはどうゆう条件が必要なのだらう。

といふことをきはむる学科は既〔即〕ち生物学である。」

たどたどしくも初々しい、川崎君の生物学探求の足跡を、さらにたどってみます。

(この項つづく)

理科室のバイプレイヤー…解剖顕微鏡 ― 2021年09月15日 18時44分15秒

私のイメージする理科室にあって欲しいモノ、それは解剖顕微鏡です。

ふつうの顕微鏡が100倍とか200倍とかの高倍率で、ミクロの世界を探検する道具であるのに対し、解剖顕微鏡はごく低倍率(10倍とか20倍)で、肉眼的な対象をじっくり観察する道具です。用途としてはルーペに近いですが、ルーペと違って、覗きながら両手が自由に使えるのがミソで、検鏡しながら解剖作業を行ったりすることから、その名があります。

解剖顕微鏡は、昔の理科の児童書や学習図鑑にはやたらと出てきて、その使用を推奨されましたけれど、実際に子供の手の届く範囲には存在しないという、不思議な品でした。子ども向きの学習顕微鏡は、あちこちで売っていたのに(半世紀前の子供は、親や親戚が必ず買ってくれたものです)、解剖顕微鏡はデパートにも売っていませんでした。そんなに高価なものではなかったと思うんですが、子供時代の印象としては、解剖顕微鏡は理科室の占有品で、ものすごく立派で有難い存在だったのです。

…と呟いても、なかなか伝わりにくいと思いますが、そんな個人的体験から、解剖顕微鏡はぜひ欲しい品でした。

★

そして、そもそも古い理科室にこだわった末の行動ですから、古めかしい品であればなおさら結構で、見つけたのは戦前のそれです。

蓋に「解二」と筆太に書かれた木箱。

サイズは縦19.5×横14×高さ17cmと、わりと小ぶりなものです。

箱を開けると、真っ先に真鍮の輝きが目に映ります。真鍮はやはり華があります。

そして本体を箱から出して、パーツを取り付けると、

こんな姿の解剖顕微鏡が出現します。ペンギンの羽のように左右に広がったパーツは、解剖作業をするときの「手載せ台(ハンドレスト)」で、この特徴的なシルエットに、子供のころの自分は畏敬の念を抱いたのでした。

はめ込まれているのは20倍のレンズ。もうひとつ10倍のレンズがあったようですが、残念ながら欠失しています。

メーカーは、カルニュー(Kalnew)光学機器製作所。

大正10年(1921)に東京で設立された、日本でも指折りの老舗顕微鏡メーカーです。手元の解剖顕微鏡も、おそらくは大正末~昭和初年(1925年前後)のものでしょう。なおカルニュー社は、戦後、島津製作所の傘下に入り、現在は「島津デバイス製造」を名乗っています。

★

この品の由来をもう少し書いておくと、これは明治38年(1905)に開校した、東京の日本橋高等女学校(その後、日本橋女学館の名称を経て、現在は開智日本橋学園高校)の備品だった品です。

私が購入したのは2007年で、当時校舎の建て替えに伴い、同校の古い備品が大量に廃棄された折に、運よく入手できました。これもひとえに、まめなリサイクル業者のおかげです。まさに捨てる神あれば拾う神あり。このとき購入した品は他にもいろいろあって、以前書いた記事では固有名詞をぼかしていましたが、今となっては特に支障もないでしょうから、文字にしておきます。

★

古い女学校の理科室に鎮座していた解剖顕微鏡。

私の子供時代をはるかに飛び越えた古い品ですから、懐かしい上にも懐かしく、手に取れば、その長い物語が聞こえてくるようです。

理科室のバイプレイヤー ― 2021年09月14日 18時28分03秒

理科室の備品というと、まず何を思い浮かべますか?

時とともに理科室の「顔」は移り変わっていくので、世代によって意見は分かれるかもしれません。たとえば戦前だと、強力な静電気を起こすウィムズハースト式誘導起電機や、光と色の原理を説明するニュートンの七色回転盤とかが、非常にポピュラーだった時代もあります。でも、今の人(私も一応今の人です)にはピンと来ないでしょう。

まあ、あらゆる時代を通じて最大の主役といえば、何といっても人体模型と骨格模型、それに各種の液浸標本であることに異論はないでしょう。

★

では、そういう“大物”を除き、それ以外の顔触れはどうでしょう?

この辺になると、世代差以上に各人の経験の差が大きくて、票もばらけるでしょうが、私の場合でいうと、何といっても円形水槽です。理科室備品としてはマイナーな存在ですが、私のイメージする理科室には、なぜか必ず窓辺に厚手の円形水槽が置かれていて、中にはマツモが浮かび、メダカが飼われています。そして、その隣には飼育箱があって、食草といっしょにチョウの幼虫が飼われており、さらに白いプランクトンネットが壁に掛かっているというイメージが、強固にあります。

(かつてネットオークションで売られていた品。こういう分厚いガラスで、気泡が入っているような水槽が、理科室にはあってほしい。)

(茨城県神栖市立波崎第四中学校第1理科室にて。同校WEBサイトより。 http://www.kamisu.ed.jp/hasaki4/41790.html)

まあこれは現実の記憶というよりも、再構成された記憶なのかもしれませんが、生物分野が突出して好きだったせいで、心の中の理科室を覗き見ると、電流計や滑車よりも、上のような品々が、真っ先に浮かんできます。

そんなわけで、円形水槽こそ置く場所がないので断念したものの、私が今いる部屋には飼育箱もプランクトンネットも、さらには人体模型や骨格模型も、もっと言えばウィムズハーストも七色回転盤も居並んでいます。(正確を期すと、部屋の中に居並んでいるわけではなくて、押し入れの中に押し込められている物の方が多いです。なお、液浸標本は管理が大変なので、買い控えています。)

(押し入れの中で出番を待つ顔触れ。すぐに撮影が叶わないので、購入時の商品写真を並べました。)

★

前置きが長くなりました。

本当は私の心の中の理科室に欠かせない、もう一人のバイプレーヤーを紹介するのが目的だったのですが、一寸くだくだしくなったので、ここで記事を割ります。

(本題は次回に)

小さな実験室(後編) ― 2021年09月13日 15時45分06秒

このかわいらしいセットは、どこにもメーカー名の記載がありません。

その顕著な「小ささ」も、子ども向きのセットだから、こんなかわいらしいサイズなのか?といえば、そうとは思えない節もあります。

たとえば、このセットにはビーカーやフラスコといった、定番の実験器具が含まれていません。また、箱の中に目を凝らすと、

中に見慣れぬ紙筒(↑中央)がまじっていて、

筒の中には比重計が入っています。

こんな渋いものを、子どもが実験で使うとは考えにくいので、このセットは実は「化学何でも実験セット」というよりは、何か特定の用途や、特定の使用者を想定した品かもしれません。比重計は品質管理目的で工業分野で使われることが多いと思いますが、このセットが持ち運びを重視している点からすると、あるいは水質検査とか、そういった方面でしょうか。

まあ正体は知れませんが、その透明な表情は、まさに理科室趣味の友と呼ぶに足ります。

★

この品は用途だけでなく、年代も曖昧です。この品はこれまで1回も使用された形跡がなくて、あるいはデッドストック品かもしれません。ですから、何となく新しく見えるのですが、おそらくは1960年代ごろのものかなと、漠然と想像しています。

セットに含まれる品のうち、素性が明らかなモノを挙げると、まず試験管は(株)ギヤマン製。同社は1923年の創業で、現在も営業中ですが、同社のトップページ(https://giyaman.co.jp/)には、下のような告知があって、今やガラス器具類は、徐々に廃番化しつつあるようです(勝手に切り貼りして恐縮ですが、業界の現状を物語るものとしてお借りします)。

(「最後のジェダイ」を名乗る老職人の笑顔に、隠しきれない寂しさを感じます)

また、緑の箱に入った濾紙は東洋濾紙(株)製。ここは1917年創業、1933年に会社組織となり、現在も営業中の会社です。今は「ADVANTEC」のブランドロゴを使用しているそうで、その名はたしかに聞き覚えがあります。この新しいロゴマークの使用は1984年からだそうですから、一応この1984年が年代の下限です。

そして赤と青のリトマス紙は、東京の日本橋本町にあった「KONISHI SUGIURA SEISAKUJO」(小西杉浦製作所か)の製品ですが、この会社は今のところ手掛かりなし。たぶん既に廃業したのでしょう。その時期が分かれば、このセットの年代をもう少ししぼれそうです。

★

理科室の棚を、いやそれ以上に理科室そのものを連想させる、この小さな実験セット。

(画像再掲)

こうして改めて見ると、理科室のひな人形のようでもありますね。

桃の節句は季節外れですが、9月もまた菊の節句(9月9日)に合わせて「後の雛(のちのひな)」というのを飾る風習があるそうですから、アルコールランプのぼんぼりに灯りをともして、試薬瓶のお内裏様や五人囃子を眺めるのも、理科室の風雅を慕う者として、悪くない過ごし方でしょう…と、昨日に続いて、強引に記事を結びます。

小さな実験室(前編) ― 2021年09月12日 15時58分37秒

そういえば、最近いわゆる「理科室趣味」のモノが登場していませんでした。

理科室がいかに魅力的でも、興味の幅が広がれば、理科室の中だけに安閑としてはいられませんから、自然と登場の機会が減っていたのですが、でもハリー・ポッター展も開かれていることですし、またちょっと「秘密の理科室」の匂いに誘われて、そうした品を登場させます。

★

理科室の道具類を飽かず眺めていたころ、ひどく欲しかったものがあります。

それは化学実験器具セットで、今もたぶんあると思いますが、昔は大小のメーカーから、それこそ百花繚乱という感じで、さまざまなタイプのものが販売されていました。

(1955年発行の理科教材カタログより)

理科室が好きな人で、これに心を動かされない人がいるでしょうか?

とにかくこのセットさえあれば、たちどころに「小さな実験室」が完成するのですから、理科室風書斎を目指す上では、まさにマストアイテム。私もいっとき執念深く探したおかげで、いくつか手にすることができました。

上はその1つで、手持ちの中でも一番小さなセットです。

木箱の大きさは、家庭用の救急箱ぐらいしかありません。

ふたを開けると、試験管や試薬びんや漏斗がキラキラと顔を出します。

とにかくコンパクトさを第一に追求した品らしく、アルコールランプも通常のものよりほっそりしたミニサイズです。

試薬瓶が並んだ下の隙間も無駄にせず、引き出しがついているのも心憎い工夫。

中に入っているのは濾紙、リトマス紙、試験管ばさみで、このいかにも「ちんまり」入っている感じがまた好いです。

★

私がこれで実際に実験をすることは、今後もないと思います。

だから全くの無駄だ…とは思いません。書物に「積ん読」の効用があるように、こういう品が常に身近にあるだけでも、人は徳化され、理を尊ぶ気風が養われるものです。対象に対するそういう敬意を持てるかどうかが、理科室趣味と単なる「いかもの趣味」の分かれ目ではないでしょうか。(いかもの趣味はいかもの趣味で良いのですが、私の目指すところとはちょっと違う気がします。)

(次回、セットの細部に注目して、その素性を考えてみます)

聖ドミニコの理科室 ― 2019年05月14日 06時15分08秒

奇瑞を得たので、さらに聖ドミニコにちなんだ絵葉書を載せます。

フランス東部・ブルゴーニュ地方に位置するディジョンの町に、かつてエコール・サン=ドミニクという学校がありました。ドミニコ会によって創設された女学校です。

下は、その理科室を写した絵葉書。時代は1900年代初頭でしょう。

何だか、やけに生徒が少ないですが、末尾に挙げた参照ページによれば、ここは大きな建物に生徒がわずか100人という少人数教育の学校だったので、これは演出ではなく、実景でしょう。

授業の方は、何やら化学の実験のようです。物質Aと物質Bを反応させて気体を取り出し、反応の前後で重さを比べて…とか何とか、そんな実験かもしれません。生徒たちの表情は、真剣なような、退屈なような、ちょっと微妙な感じです。

★

ときに、英仏の理科室は早い段階から、物理・化学系の実験室と、博物(生物)系の実習室が分離している例が多いですが、ここは「Musée et Laboratoire(博物室 兼 実験室)」を名乗っているだけあって、日本風理科室のイメージに近くて、親しみが持てます。

ガラス棚には剥製と実験器具が混然と並び、まさに「ザ・理科室」の趣。

壁際の蝶の標本ケースも洒落ています。

【注】 エコール・サン=ドミニクについては、以下を参照しました。

■Saint-Dominique:Dijon en 1900

フォルタン気圧計(補遺) ― 2017年09月27日 06時51分37秒

昨日の気圧計が我が家に来てから、もう5年になります。

このちょっとした出来事にも、それに先立つエピソードがあります。

★

2012年初夏。私は案内してくれる人を得て、滋賀県の豊郷(とよさと)町にある、豊郷小学校旧校舎の見学に出かけました。ここは建築家ヴォーリズの手になる名建築として知られます。

そのときご案内いただいたY氏の尽力によって、旧校舎の理科室は、その後見事に整備されましたが、当時はまだ整備前で、相当雑然とした状況でした。それが私の心をいっそう捉えたのですが、しかし「整備にかかる前に、あまり舞台裏を出すのはちょっと…」という関係者の声に配慮し、その際の探訪記はいったんブログで公開した後、じきお蔵入りとなったのです。

その訪問の際に、私の目にパッと飛び込んできたのが、このフォルタン気圧計でした。

理科準備室の隅に横たわる、いかにも古色蒼然とした器械(写真は5年前)。

ラベルに書かれた「フオルチン水銀気圧計」の筆文字も、相当インパクトがありました。

訪問を終えた私は、戦前の理科室にタイムスリップしたかような眼前の光景に、興奮の極にありましたから、古い気圧計に食指が動いたのも、単なる気象趣味にとどまらず、そうした「理科室趣味」に発する追い風も大いに作用していたのです。

イギリスから例の気圧計が届いたのは、豊郷小訪問の翌月だ…といえば、その風力がいかに大きかったか、ご想像いただけるでしょう。

★

そんなわけで、この気圧計を見ると、いろいろな思いがむくむくと湧いてきます。

モノに念がこもるというのは、何も怪談の世界だけのことではありません。

【関連記事】

■甦る昭和の理科室

最近のコメント