18世紀の版画「天文学」を読む ― 2024年07月15日 15時51分07秒

昨日の「天文学(Astronomy)」と題された18世紀の版画を、天文風俗史の観点から眺めてみます。全体としてこの絵は実景ではないと思いますが、この絵には当時の天文学が帯びていた文化的コンテクストが象徴的に表現されていると想像します。

(正面像がガラス反射で撮れないので、オックスフォード科学史博物館の画像をお借りします。出典:https://mhs.web.ox.ac.uk/collections-online#/item/hsm-catalogue-7467)

これを見てまず気になるのは不思議な背景で、これは明らかに同時代のロマン主義的廃墟趣味の表れでしょう。18世紀から19世紀にかけて、廃墟にロマンを感じる感性が西欧を席巻し(いわばヨーロッパ版わびさびの感覚です)、果ては人工的に廃墟っぽいものをこしらえて、それを庭園の景物に据えて喜ぶなどということも富裕層の間で流行したと聞きます。この絵に描かれているのも、おそらくそれでしょう。

(オーストリアのマリア・エンツァースドルフに作られた人工廃墟、1810-11年。Wikipedia 「Artificial ruins」の項より。撮影 C.Stadler/Bwag)

人工廃墟というのは、見かけは古くても、それを楽しむこと自体はお洒落でファッショナブルな行為ですから、その前で繰り広げられる紳士淑女の天文趣味にも、同様にファッショナブルな意味合いがあった…という風に読めます。彼らの気取ったポーズ、あでやかな服装にもそのことは表れています。

★

この版画に登場する天文機器類は、まずアーミラリースフィアと天球儀、

そして、足元に散らばるディバイダ、物差し、バックスタッフ(背杖)といった航海用天測具類です。

これらは通時代的に天文学のシンボルですから、「天文学」というタイトルの絵に登場するのは、ある意味当然ですが、傍らで仲睦まじく語らう男女に対して、アーミラリーと天球儀を手にした男性二人は、何だか孤立していますね。

虫眼鏡片手の学者先生と、メランコリックな若者といったところでしょうか。とはいえ、虫眼鏡でアーミラリーを覗く必然性は全くないので、これはいくぶん戯画化された学者像だと感じます。

★

こちらも男女のペアです。天文学がロマンスを連想させる――つまり、星を語ることは、当時すでにロマンチックなことであったことを示すものでしょう。

と同時に、この男性が女性をやさしく教え諭す姿は、一つの時代の型みたいなもので、女性が質問し、男性が答えるという問答体の科学入門書が、当時盛んに出版されましたが、そうした趣向を絵画化すると、こんな絵面になるのでしょう。(問答体の科学入門書はその後も健在ですが、時代の変化に応じて、対話するのは<子供と親>へ、さらに<素人と専門家>へと変わっていきました)。

(1772年にロンドンで出た『The Young Gentlman and Lady’s Philosophy』口絵)

そして、このカップルが手にするのが、近代天文学のシンボル・望遠鏡ですが、ここでこの絵の最大の謎にぶつかります。なぜ彼らは望遠鏡を反対向きに覗いているのか?

最初は、近くのものを遠くに眺めて楽しむ、一種の視覚玩具として望遠鏡を使っているのかな?とも思いましたが、もう一人の男性もやっぱり反対向きに覗いているので、ここには明瞭な作画意図があるのだと思います。

当時、「望遠鏡を反対向きに覗く」というのが、何か一般的なアレゴリーとして成立していたのかどうか、そこがはっきりしませんが、そこに意図があるとすれば、おそらくは皮肉な意図でしょう。

★

私はこの絵を最初、18世紀の典雅な天文学の営みを描いたもの…と素朴に考えていましたが、何かもうちょっと複雑な背景――例えば上流階級の浮薄さを揶揄するような意図を持った絵なのかもしれません。

【2024.7.21付記】 この図は「逆さ覗き」ではなく、こういう形状の、すなわち太い方から覗く古式の望遠鏡を描いたものであろうと、コメント欄で「パリの暇人」さんにご教示いただきました。状況証拠に照らしてそれが妥当と考えます。したがって、記事の後段は誤解に基づく無意味な文章ということになりますが、記録的意味合いからそのままにしておきます。

ひとひらのワーナー・アンド・スウェイジー ― 2024年04月20日 06時00分46秒

我が家には大きな天文台も小さな天文台もありませんが、ワーナー社をしのぶ品がひとつだけあります。

それは小さな双眼鏡で、

口径1インチ、倍率は6倍という、これ以上ないぐらい小さな製品です。

どういう光路になっているのか、ちょっと変わったシルエット。

これがワーナー社の製品であることは疑いようがなく、

そこにはクリーブランドのワーナー社の名前と共に、「1902年3月18日パテント取得」の文字が刻まれています。

ワーナー社の可憐な夢のかけらを前にして詠んだのが今日の記事のタイトルで、「ぶらんこ」が超感覚的に春の季語とされているように、「ワーナー・アンド・スウェイジー」も春の季語である…ということにしておきましょう。

自ら付け句してかくなむ。

ひとひらのワーナー・アンド・スウェイジー

月もおぼろに 星もおぼろに

月もおぼろに 星もおぼろに

ワーナー・アンド・スウェイジー、夢の跡(後編) ― 2024年04月19日 05時28分10秒

この写真集には、天文機器の写真とならんで、天文台の外観写真が何枚も載っています(全36枚の図版のうち10枚がそうした写真です)。

たとえば、ニューヨークのダドリー天文台。まさに「星の館」にふさわしい外観で、憧れを誘います。ワーナー社はここに12インチ(すなわち口径30cm)望遠鏡を提供しました。

同社の12インチ望遠鏡というと、これぐらいのスケール感。

ちょっと毛色の変わったところでは、中東シリアの首都ベイルートに立つ「シリア・プロテスタント大学」の天文台なんていうのもあります(ここはその後、無宗派の「ベイルート・アメリカン大学」となり、天文台も現存)。ここに納入したのも12インチ望遠鏡でした。

何度か名前の出たワシントンの米国海軍天文台。

ワーナー社とは縁が深かったようで、ここには26インチ(約66cm)大望遠鏡をはじめ、6インチ子午環、5インチ経緯儀、さらに46フィートドーム(差し渡し14m)や26フィートドーム(同8m)といった多くの備品を供給しています。

上の写真の左端に写っている建物のアップ。

26インチ大望遠鏡はここに据え付けられました。望遠鏡以外に、昇降床やドームもワーナー社製です。

その内部に鎮座する26インチ望遠鏡の勇姿。ヤーキス天文台の40インチ望遠鏡にはくらぶべくもありませんが、それでも堂々たるものです。

海軍天文台の白亜の建物を設計したのは、著名な建築家のハント(Richard Morris Hunt 、1827—1895)で、ここは彼の最晩年の作品になりますが、そのハントの名は本書にもう1か所登場します。

それが冒頭、第1図版に登場するこの愛らしい天文台です(写真の左下にハ

ントの名が見えます)。

「ワーナー、スウェイジー両氏の個人天文台」。

この小さな塔の上の

小さなドームの中で、ふたりはどんな夢を追ったのか?

巨大なドームにひそむモンスター望遠鏡ももちろん魅力的ですが、この小さな天文台をいつくしみ、写真集の巻頭に据えたワーナーとスウェイジーの心根に私は打たれます。かのハントに設計を依頼したのも、二人がここをそれだけ大切に思ったからでしょう。立派な中年男性をつかまえて可憐というのも妙ですが、その優しい心根はやっぱり可憐だし、優美だと思います。

(この項おわり)

ワーナー・アンド・スウェイジー、夢の跡(中編) ― 2024年04月17日 07時28分49秒

写真集の中身を見てみます(以下、原著キャプションは青字)。

「米国海軍天文台、ペンシルベニア大学、その他のために製作された天文機器類」。ワーナー社の倉庫ないし展示室に置かれ、納品を待つ製品群です。手前の4台は天体の位置測定用の子午儀・子午環、その奥は一般観測用の望遠鏡。

前回、前々回触れたように、ワーナー社の光学機器はレンズを外注しており、そのオリジナリティは機械的パーツの製作にこそありました。

たとえば、こちらは「米国海軍天文台の26インチ望遠鏡用の運転時計(driving clock)」。天体の日周運動に合わせて鏡筒を動かし、目標天体を自動追尾するための装置です。

あるいは、天体の位置を厳密に読み取る「位置測定用マイクロメーター(position micrometer)」。

あるいは、「自社で製作し使用している40インチ自動目盛刻印装置」。上のマイクロメーターもそうですが、計測機器の「肝」ともいえる目盛盤の目盛りを正確に刻むための装置で、工作機械メーカーの本領は、こんなところに発揮されているのでしょう。

そうした製作加工技術の集大成が、大型望遠鏡であり、それを支える架台であり、全体を覆うドームでした。(「ヤーキス天文台の40インチ望遠鏡、90フィートドームおよび75フィート昇降床」、「ワーナー・アンド・スウェイジー社設計・施工。1897年」。)

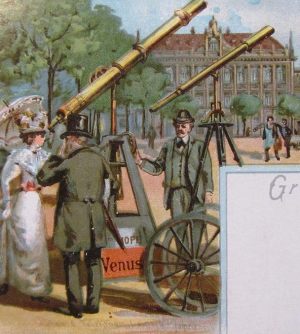

上のヤーキスの大望遠鏡は実地使用に先立って、シカゴ万博(1893)にも出展されました。足元には正装をした男女、頭上には巨大な星条旗。天文学では後発だったアメリカがヨーロッパに追いつき、けた外れのスピードで追い越していった時代の変化を如実に物語っています。

(この項、次回完結)

ワーナー・アンド・スウェイジー、夢の跡(前編) ― 2024年04月16日 18時20分15秒

19世紀最後の年、1900年にワーナー・アンド・スウェイジー社(以下、つづめて「ワーナー社」と呼びます)は、自社の天文機器をPRするための写真集を出しています。

■Warner & Swasey

A Few Astronomical Instruments:From the Works of Warner & Swasey.

Warner & Swasey (Cleveland)、1900

A Few Astronomical Instruments:From the Works of Warner & Swasey.

Warner & Swasey (Cleveland)、1900

(タイトルページ。手元にあるのはノースダコタ大学図書館の旧蔵本で、あちこちにスタンプが押されています。)

本書成立の事情を、ワーナーとスウェイジーの両名による序文に見てみます。

「我々がこれまでその計画と天文機器の製作にかかわった第一級の天文台の数を考えると、それらを一連の図版にまとめることは、単に興味ぶかいばかりではなく、現代の天文装置が有する規模と完璧さを示す一助となるように思われる。

一連の図版は自ら雄弁に物語っているので、機器類と天文台については、ごく簡単に触れておくだけの方が、詳しい説明を施すよりも、いっそう好ましかろう。

ここに登場する三大望遠鏡、すなわちヤーキス天文台、リック天文台、海軍天文台の各望遠鏡の対物レンズは、いずれもアルヴァン・クラーク社製であり、他の機器の光学部品については、事実上すべてJ.A.ブラッシャー氏の手になるものである。

本書に収めた写真を提供していただいた諸天文台の天文学者各位のご厚意に、改めて感謝申し上げる。」

強烈な自負と自信が感じられる文章です。

たしかにアルヴァン・クラークとブラッシャーのレンズ加工技術は素晴らしい、だが我々の機械工作技術がなければ、あれだけの望遠鏡はとてもとても…という思いが二人にはあったのかもしれません。

当時のワーナー社の工場兼社屋。

堂々とした近代的ビルディングですが、よく見ると街路を行きかっているのは馬車ばかりで、当時はまだモータリゼーション前夜です。

この前後、19世紀末から20世紀初頭にかけて、車は内燃機関を備えた「自動車」へと姿を変え、人々の暮らしは急速に電化が進みました。そうした世の中の変化に連れて、天文学は巨大ドームとジャイアント望遠鏡に象徴される「ビッグサイエンス」へと変貌を遂げ、20世紀の人類は革命的な宇宙観の変化をたびたび経験することになります。(このブログ的に付言すると、本書が出た1900年は、稲垣足穂生誕の年でもあります。)

(この項続く)

一瞬先は闇 ― 2024年03月31日 17時49分00秒

怒涛の3月が終わり、明日からはいよいよ4月。

今年の年度替わりは、例年以上に心身を痛めつけられました。それでも、とりあえず年度を越すことができてホッとしています。落語に出てくる昔の大みそかは、庶民にとって今とは桁違いの大イベントだったらしく、借金取りとの手に汗握る?攻防が面白おかしく言い伝えられていますけれど、今の世の年度替わりも、一部の人間にはちょっと似たところがあります。とにかく無茶でも何でも、事務の形を整えねばならないので、日本中でずいぶん珍妙なやり繰り算段があったことでしょう。

★

そんな山場を越えて、今日はメダカの水を替えたり、小庭の草をむしったり、のんびり過ごしていました。ブログもそろりと再開せねばなりませんが、気ままなブログといえど、しばらく書いてないと、書き方を忘れるもんですね。まずはリハビリ代わりの気楽な話題から。

★

「ぼくの保険会社だって?もちろんニューイングランド生命保険に決まってるじゃないか。でも何でそんなこと聞くんだい?」

蝶ネクタイでワイン片手に望遠鏡を覗きこむ2人のアマチュア天文家。

実にお洒落な二人ですが、なんで保険会社が話題になっているかというと…

雑誌「タイム」1969年10月24日号に掲載された、ニューイングランド生命保険の広告イラストです。描き手は諧謔味のあるイラストで、「プレイボーイ」や「ザ・ニューヨーカー」の誌面も飾った Rowland B. Wilson(1930-2005)。思わずクスリとする絵ですが、今だとちょっと難しい表現かもしれませんね。まあ画題はいささかブラックですが、この青い空と白い星の取り合わせはいかにも美しいです。

現実のアマチュア天文家が、当時こんな小粋なムードを漂わせていたかどうか。実際こんないでたちの人もいたかもしれませんが、でもこの広告の裏面(この広告は雑誌の表紙の真裏に載っています)を見ると、小粋でも気楽でもなく、「うーん」と大きくうならされます。

(「WHAT IF WE JUST PULL OUT? このまま撤退したらどうなるのか?」)

市松模様になっているのは、ニクソン大統領とベトナム戦争の惨禍、そしてアメリカ国内の反戦運動の高まりです。当時はアメリカのみならず、日本も熱い政治の時代で、この年はそこにおっかぶさるようにアポロの月着陸があり、翌年には大阪万博(Expo’70)を控え、今にして思えば、かなり騒然とした時代でした。まあ、私はまだ幼児だったのでリアルな記憶は乏しいですが、でも半世紀あまりを経て、人間のふるまいはあまり変わらんもんだなあ…とつくづく思います。

白昼に金星を視る ― 2024年03月10日 07時49分45秒

再び絵葉書の話題。

先日、ドイツの古書店から4枚の絵葉書をまとめて送ってもらいました。そのうち「上弦の月男」、「時計塔の女の子」、「保険会社の天文時計」の3枚はすでに登場済みで、残りの1枚がこれ↓です。

ライプツィヒの望遠鏡商売を描いた絵葉書。

まだ裏面に住所欄と通信欄の区別がない、いわゆる「Undivided-back」タイプなので、年代的には1900年頃のものと思います。印刷は多色石版。

(絵葉書の裏面)

望遠鏡商売については、以前も書きました【LINK】。

要は小銭をとって望遠鏡を覗かせる大道商売です。見せるのは地上の景色という場合もあったかもしれませんが、主に天体です。昼間なら太陽黒点を、夜なら月のクレーターや土星の環っかといったポピュラーな対象を、面白おかしい口上とともに見せる商売で、面白おかしいだけではなく、一般の人々に天文学の基礎を教える、社会教育的機能も果たしたと言われます。

この絵葉書だと、望遠鏡の足元に「Venus」とあって、昼間の空に浮かぶ金星を見せているようです。金星も満ち欠けをしますから、三日月型の金星を昼間眺めるというのが、この日の呼び物だったのでしょう。

描かれた場所は、絵葉書の隅に「ケーニヒス広場」とあって、これは現在の「ヴィルヘルム・ロイシュナー広場」だそうです。下の写真がちょうど同じ場所。この辺は第2次大戦中の空襲で焼かれたため、すっかり様子が変わっていますが、正面奥のライプツィヒ市立図書館(旧・グラッシ博物館)のファサードに、辛うじて昔の面影が残っています。

(Googleストリートビューの画像より)

(比較のため再掲)

左手の点景に写り込んでる自転車の少年は、かつて同じ場所で、人品卑しからぬ紳士と淑女が望遠鏡を覗いたことを知らないでしょう。でも、それを知って眺めると少し妙な気分になります。まことに人も街も、変われば変わるものです。

★

ところで絵葉書に刷り込まれた「Gruss aus Leipzig(ライプツィヒからこんにちは)」の文字。

この「Gruss aus ○○」というのは、昔の観光絵葉書では定番のフレーズで、当然その町の名所や名物と並んで書かれることが多いのですが、となると望遠鏡商売はライプツィヒの名物で、よそから来た人の目には物珍しく感じられたということでしょうか? 少なくとも同時代のロンドンでは見慣れた光景だったと聞きますが、ドイツではまだ新手の商売だった可能性もあり、この辺は今後の宿題として、類例を探してみようと思います。

大コレクター逝く ― 2023年07月29日 09時38分29秒

ペーター・ラウマン(Peter Louwman)氏の訃報に接しました。

ラウマン氏は、アンティーク望遠鏡、及びその周辺光学機器の大コレクターです。

ラウマン家は自動車の輸入販売で財をなしたオランダの一族で、代々が蒐集したクラシックカーの一大コレクションは、その私設博物館に堂々と陳列されています。

■Louwman Museum 公式サイト

ペーター・ラウマン氏の望遠鏡コレクションも同博物館の一角に収蔵されているらしいのですが、改めて公式サイトを見ても、その説明がありません。「あれ?」と思って、よくよく事情を聞いてみると、下のページにその説明がありました。

■ラウマンの歴史的望遠鏡: ラウマン博物館(オランダ、ハーグ)

~世界最大の望遠鏡の個人コレクションは、オランダの自動車博物館の秘密の翼廊に隠されている~

~世界最大の望遠鏡の個人コレクションは、オランダの自動車博物館の秘密の翼廊に隠されている~

それによると、氏の望遠鏡コレクションは確かに博物館の一角に収められているものの、博物館の公式コレクションではなく、あくまでもラウマン氏の個人的営みであるため、ふだんは原則非公開。ただし毎月第1金曜日だけ、博物館の入館券を持った人に限り、見学を認めているということです。もちろん、事前にラウマン氏の許可を得れば、他の日でも見学は可能であり、いずれもラウマン氏自身が親しく展示品について説明をしてくれるだろう…というのですが、主亡き今、今後どうなるのかは不明です。

そのラウマン氏のコレクションの一端と、自ら展示品の解説をしてくれている在りし日のラウマン氏を、下の動画から偲ぶことができます。

■Louwman Historic Telescopes

それにしても、世に中にはすごい人がいるものです。

そして、この世界はまだまだ広いです。

★

ラウマン氏のご冥福をお祈りします。

街頭の望遠鏡商売 ― 2023年06月08日 06時10分52秒

前回登場した「望遠鏡の街頭実演家」について、アラン・チャップマン氏は『ビクトリア時代のアマチュア天文家』(産業図書、2006)の中で、特に一章を設けて詳述しています(「第9章 1回覗けば1ペニー:大衆の天文学講座」)。

チャップマン博士が例として挙げたのは、19世紀半ばにロンドンで商売をしていたトレジェント氏なる人物で、同書の挿絵をお借りすると、その商売の様子は下のような塩梅でした。

(出典:上掲書p.250。図のキャプションは、「トレジェント氏、およびその街頭での望遠鏡の実演。[出典:H.メイヒュー著 『ロンドンの労働とロンドンの貧民 第3巻(London Labour and London Poor III)』(ロンドン、1861)82頁]」)

トレジェント氏の本業は服の仕立て屋でしたが、ふとしたきっかけで望遠鏡熱に火が付き、副業として望遠鏡商売に乗り出したといいます。

「メイヒューがインタビューした1856年10月の時点では、トレジェントは80ポンドの費用をかけた最高倍率300倍という口径4¹/₄インチ〔約11cm〕の屈折望遠鏡を筆頭に、一連の望遠鏡〔…〕を所有していた。この機材を使って、彼は一覗き1ペニーで天文学を「教授」した(他にもっと小ぶりの1台を息子に任せて、歩道の別の一角で使わせた)。」(邦訳p.176)

その商売は以下のように、一種の大道芸的な技能を伴ったものでした(改行引用者)。

「メイヒューの速記は、トレジェントが講演する語り口のニュアンスを実に見事に捉えており、権威ある意見の開陳、1ペニー払った生徒が一覗きする前にその期待を高める前口上、ユーモラスなからかいの文句、これらが混じり合って、彼がいかに成功を収めたかを示している。

トレジェントは単なる街頭実演家ではなく、大衆相手の講演家であり、教師でもあった。彼は語っている。「私が展示をするときは、客が覗き込んでる間、ふつう短い講義をします。忙しくないときなら、客自身に説明をさせます。例えば木星を見せているとしましょう。客たちの注意を引こうと思えば、こんなふうに言います。『月はいくつ見えますか?』客は答えるでしょう。『右側に3つ、左側に1つ』。そこでこういう言うと、まあ笑いが起こるでしょうよ。『月が3つ!嘘でしょう!月は1つに決まってるじゃありませんか』。こうして覗いている人が何が見えるか言うのを聞くと、みんな自分も覗きたくなるんですよ」。

ここにあるのは、商売と娯楽と真の教育との巧妙なブレンドである。」(同pp.176-7.)

トレジェントは単なる街頭実演家ではなく、大衆相手の講演家であり、教師でもあった。彼は語っている。「私が展示をするときは、客が覗き込んでる間、ふつう短い講義をします。忙しくないときなら、客自身に説明をさせます。例えば木星を見せているとしましょう。客たちの注意を引こうと思えば、こんなふうに言います。『月はいくつ見えますか?』客は答えるでしょう。『右側に3つ、左側に1つ』。そこでこういう言うと、まあ笑いが起こるでしょうよ。『月が3つ!嘘でしょう!月は1つに決まってるじゃありませんか』。こうして覗いている人が何が見えるか言うのを聞くと、みんな自分も覗きたくなるんですよ」。

ここにあるのは、商売と娯楽と真の教育との巧妙なブレンドである。」(同pp.176-7.)

トレジェント氏によれば、こうした望遠鏡実演家が当時のロンドンには4人いたそうで、人通りの多いところで商売をする彼らの姿は、地元の人にはおなじみだったでしょう。さらに、トレジェント氏よりも「何十年も昔にレスター広場で講演を行った先人」がおり、「ウイリアム・ワーズワース〔1770-1850〕がそれを目撃して、詩に詠み込んだ」とも、同書は述べています(同p.177)。この商売もなかなか歴史が長いようです。

★

望遠鏡商売は、トレジェント氏の時代からさらに半世紀経った20世紀初頭にも依然続いていました。前回の絵葉書もその証左ですが、下の絵葉書にはそのリアルな実景が写っています。

ロンドンのど真ん中、ウェストミンスター橋のたもとに立つ、「ボアディケアの像」を写したもので、その足元に望遠鏡商売の男が映り込んでいます。時代は1910年前後です(ちなみにボアディケア――ウィキペディアだと「ブーディカ」――は、古代ローマの属州だったブリテン島でローマ帝国軍に公然と反旗を翻し、武勲をあげたケルトの女王だとか)。

(上の場所の現況。向かって右手はすぐテムズ川。像の視線の先には、通りをはさんでビッグベンがそびえています)

ストリートビューで見ると、男が商売をしていたのは、現在、常設の露店が置かれている場所で、これは方位でいうと像の南側にあたり、南天をにらむ形で望遠鏡は置かれていました。

なかなか立派な望遠鏡であり、立派な風采の男ですね。

架台にべたべた貼られたビラやチラシの内容が気になりますが、画像からはちょっと読み取れません。

これは昼間の光景なので、明るい時間帯には、太陽の黒点とか、地上の光景を見せてたんじゃないでしょうか。でも、接眼部に付いているのは正立プリズムらしく、正立プリズムを必要としたということは、とりも直さずこの望遠鏡は天体(夜間)観測用のはずで、当然、夜は夜で月や星を見せたのでしょう。

(絵葉書裏面。版元はエセックス州の C.F. Castle)

★

たしかに彼らが語ったのは、ごく初歩的な、ときにウロンな知識に過ぎなかったかもしれません。それでも、日々の生活に疲れ、足元に視線を落とした人々に、空を見上げるよう仕向け、星への憧れを掻き立て、たとえ一時的にせよ、その精神を地上の桎梏から解き放った功績は、はなはだ大きなものがあったと思います。

星はゆふづつ ― 2023年06月06日 15時12分20秒

清少納言は金星(ゆふづつ)を、すばる・ひこぼしと並んで、見どころのあるものとしました。そのまばゆく澄んだ光は、清少納言ならずとも美しく感じることでしょう。

金星は今、夕暮れの西の空にあって見頃です。

6月4日には東方最大離角の位置に来て、望遠鏡でみると半月形をしていたはずです。これから金星は徐々に三日月形に細くなっていきますが、地球との距離が近づくので、明るさはむしろ増し、7月10日に最大光度マイナス4.5等級に達すると、星空情報は告げています。

★

こんな絵葉書を見つけました。

(1910年発行のクロモリトグラフ)

「金星をご覧あれ。5セント」という看板をぶら下げた、望遠鏡の街頭実演家を描いたコミカルな絵葉書です。これは昔、実際にあった商売で、道行く人に望遠鏡で星を見せ、初歩的な天文学の知識をひとくさり語って聞かせて、お代を頂戴するというものです。

場面は、貧しげな風体の男が望遠鏡をのぞくと、樽の中から少年がさっと現れて、ロウソクの炎を金星と偽って見せているところ。三者三様の表情がドラマを感じさせます。まあ、こんな詐欺行為までが実景だったとは思いませんが、こうした見世物の客層が、主に貧しい人々だったのは事実らしいです。

右肩の「Things are looking up」というフレーズは、「こいつは運が向いてきたぞ」という意味の慣用句。金星はたしかに美の化身ですが、ラッキーシンボルというにはありふれているので、それを見たから格別どうということもないと思うのですが、この場合、腰をかがめて「looking up」している男の動作と慣用句を重ねて、一種のおかしみを狙っているのでしょう。

(絵葉書の裏面。版元はニューヨークのJ. J. Marks、「コミックス」シリーズNo.15と銘打たれています)

★

宮廷住まいの清少納言とはいかにも縁遠い風情の絵葉書ですが、もし彼女がこれを見たら何と言ったでしょう?「いとをかし」か、「いとわろし」か、それとも「すさまじ(興ざめだ)」か?

まあ勝ち気な彼女も、晩年には「月見れば老いぬる身こそ悲しけれ つひには山の端に隠れつつ」などという歌を詠んで、人生の哀感を深く味わっていたようですから、このユーモラスな絵葉書の底ににじむペーソスも、十分伝わったんじゃないでしょうか。

最近のコメント