街頭の望遠鏡商売 ― 2023年06月08日 06時10分52秒

前回登場した「望遠鏡の街頭実演家」について、アラン・チャップマン氏は『ビクトリア時代のアマチュア天文家』(産業図書、2006)の中で、特に一章を設けて詳述しています(「第9章 1回覗けば1ペニー:大衆の天文学講座」)。

チャップマン博士が例として挙げたのは、19世紀半ばにロンドンで商売をしていたトレジェント氏なる人物で、同書の挿絵をお借りすると、その商売の様子は下のような塩梅でした。

(出典:上掲書p.250。図のキャプションは、「トレジェント氏、およびその街頭での望遠鏡の実演。[出典:H.メイヒュー著 『ロンドンの労働とロンドンの貧民 第3巻(London Labour and London Poor III)』(ロンドン、1861)82頁]」)

トレジェント氏の本業は服の仕立て屋でしたが、ふとしたきっかけで望遠鏡熱に火が付き、副業として望遠鏡商売に乗り出したといいます。

「メイヒューがインタビューした1856年10月の時点では、トレジェントは80ポンドの費用をかけた最高倍率300倍という口径4¹/₄インチ〔約11cm〕の屈折望遠鏡を筆頭に、一連の望遠鏡〔…〕を所有していた。この機材を使って、彼は一覗き1ペニーで天文学を「教授」した(他にもっと小ぶりの1台を息子に任せて、歩道の別の一角で使わせた)。」(邦訳p.176)

その商売は以下のように、一種の大道芸的な技能を伴ったものでした(改行引用者)。

「メイヒューの速記は、トレジェントが講演する語り口のニュアンスを実に見事に捉えており、権威ある意見の開陳、1ペニー払った生徒が一覗きする前にその期待を高める前口上、ユーモラスなからかいの文句、これらが混じり合って、彼がいかに成功を収めたかを示している。

トレジェントは単なる街頭実演家ではなく、大衆相手の講演家であり、教師でもあった。彼は語っている。「私が展示をするときは、客が覗き込んでる間、ふつう短い講義をします。忙しくないときなら、客自身に説明をさせます。例えば木星を見せているとしましょう。客たちの注意を引こうと思えば、こんなふうに言います。『月はいくつ見えますか?』客は答えるでしょう。『右側に3つ、左側に1つ』。そこでこういう言うと、まあ笑いが起こるでしょうよ。『月が3つ!嘘でしょう!月は1つに決まってるじゃありませんか』。こうして覗いている人が何が見えるか言うのを聞くと、みんな自分も覗きたくなるんですよ」。

ここにあるのは、商売と娯楽と真の教育との巧妙なブレンドである。」(同pp.176-7.)

トレジェントは単なる街頭実演家ではなく、大衆相手の講演家であり、教師でもあった。彼は語っている。「私が展示をするときは、客が覗き込んでる間、ふつう短い講義をします。忙しくないときなら、客自身に説明をさせます。例えば木星を見せているとしましょう。客たちの注意を引こうと思えば、こんなふうに言います。『月はいくつ見えますか?』客は答えるでしょう。『右側に3つ、左側に1つ』。そこでこういう言うと、まあ笑いが起こるでしょうよ。『月が3つ!嘘でしょう!月は1つに決まってるじゃありませんか』。こうして覗いている人が何が見えるか言うのを聞くと、みんな自分も覗きたくなるんですよ」。

ここにあるのは、商売と娯楽と真の教育との巧妙なブレンドである。」(同pp.176-7.)

トレジェント氏によれば、こうした望遠鏡実演家が当時のロンドンには4人いたそうで、人通りの多いところで商売をする彼らの姿は、地元の人にはおなじみだったでしょう。さらに、トレジェント氏よりも「何十年も昔にレスター広場で講演を行った先人」がおり、「ウイリアム・ワーズワース〔1770-1850〕がそれを目撃して、詩に詠み込んだ」とも、同書は述べています(同p.177)。この商売もなかなか歴史が長いようです。

★

望遠鏡商売は、トレジェント氏の時代からさらに半世紀経った20世紀初頭にも依然続いていました。前回の絵葉書もその証左ですが、下の絵葉書にはそのリアルな実景が写っています。

ロンドンのど真ん中、ウェストミンスター橋のたもとに立つ、「ボアディケアの像」を写したもので、その足元に望遠鏡商売の男が映り込んでいます。時代は1910年前後です(ちなみにボアディケア――ウィキペディアだと「ブーディカ」――は、古代ローマの属州だったブリテン島でローマ帝国軍に公然と反旗を翻し、武勲をあげたケルトの女王だとか)。

(上の場所の現況。向かって右手はすぐテムズ川。像の視線の先には、通りをはさんでビッグベンがそびえています)

ストリートビューで見ると、男が商売をしていたのは、現在、常設の露店が置かれている場所で、これは方位でいうと像の南側にあたり、南天をにらむ形で望遠鏡は置かれていました。

なかなか立派な望遠鏡であり、立派な風采の男ですね。

架台にべたべた貼られたビラやチラシの内容が気になりますが、画像からはちょっと読み取れません。

これは昼間の光景なので、明るい時間帯には、太陽の黒点とか、地上の光景を見せてたんじゃないでしょうか。でも、接眼部に付いているのは正立プリズムらしく、正立プリズムを必要としたということは、とりも直さずこの望遠鏡は天体(夜間)観測用のはずで、当然、夜は夜で月や星を見せたのでしょう。

(絵葉書裏面。版元はエセックス州の C.F. Castle)

★

たしかに彼らが語ったのは、ごく初歩的な、ときにウロンな知識に過ぎなかったかもしれません。それでも、日々の生活に疲れ、足元に視線を落とした人々に、空を見上げるよう仕向け、星への憧れを掻き立て、たとえ一時的にせよ、その精神を地上の桎梏から解き放った功績は、はなはだ大きなものがあったと思います。

ある天文学者の書斎 ― 2023年01月12日 21時40分32秒

YouTubeで、「An Astronomer's Great Library」という動画をおすすめされました。1か月前に公開され、すでに49万回再生されているので、相当見られているようです。(下は例によって単なる画像に過ぎないので、その下のリンクをクリックしてください。)

こういうのを何て言うんでしょう?アンビエント動画?

途中からはBGMも極端に控えめになって、あとはかすかに炎がパチパチはぜる音や、コツコツ歩き回る音が聞こえる中、空想の天文学者の書斎のCGが延々と続きます。単調といえば単調ですが、単調さこそがこうした環境映像に求めれられるものなのでしょう。

もちろん、見ている人はこれがすべてファンタジーだと納得づくで見ているはずですが、「天文学者の書斎」というテーマに対して、現代の人々がどんなファンタジーを重ねているか、それを示している点で興味深いと思いました。

★

この動画は、映画版「ハリー・ポッター」に出てくるダンブルドア校長の部屋↓と、発想源は同じだと思います。

(画像は拾い物)

そこでイメージされている天文学者は、半ば魔法世界の住人であり、占星術師でもあり、要は下のような姿の人なんだと思います。

この画像は、今から12年前に書いた以下の記事に貼ったものです。

■カリカチュアライズされた天文学者のルーツを探る(前編)

■同(後編)

記事では、ファンタジックな天文学者像のルーツを求めて、啓蒙主義思想の行き渡った18世紀にその答を求めました。それはすなわち、16世紀に隆盛を誇った占星術が公式科学の世界から退場し、占星術師がことさら「愚昧な存在」と人々にイメージされるようになった時代です。

当時の占星術師は、現実にはかぶったことのないとんがり帽子をかぶせられ(それは本来、17世紀半ばの医者や薬種屋のコスチュームでした)、16世紀には存在しなかった望遠鏡を持った姿で描かれました。それがさらに天文学者にまで応用された結果が、上のファンタジックな天文学者像というわけです。

★

冒頭の動画は、そうしたイメージが延々と21世紀になっても生きていることを示すものですが、ただ18世紀と違って、そこには嘲りの調子がありません。あるのはむしろ憧れと畏敬の念です。

そのことをどう評価するかは、またいろいろな論点があって、話は容易に尽きそうにないので、この件はいったん寝かせておきます。

本日、天体議会を招集。 ― 2022年04月11日 07時19分11秒

先日話題にした旧制盛岡中学校の天文同好会。

コメント欄でmanami.shさんから続報をいただき、衝撃を受けたので、他人の褌を借りる形になりますが、これはどうしても記事にしなければなりません。

★

manami.shさんは、同中学校の校友会雑誌を通読され、天文同好会に関する記述を抜粋されているのですが、まず驚いたのはその旗揚げの弁です。同好会のスタートは1928年9月のことで、その際の意気込みがこう記されています。

「花が植物学者の専有でない如く、星も亦、天文学者のみの独占物ではない。この信念を以て、我等は、遂に天文同好會をつくりあげたのだ。」

なんと頼もしいセリフでしょう。

そして、この言葉に敏感に反応する方も少なくないはずです。なぜなら、稲垣足穂の言葉として有名な、「花を愛するのに植物学は不要である。昆虫に対してもその通り。天体にあってはいっそうその通りでなかろうか?」をただちに連想させるからです。

足穂の言葉は、彼の「横寺日記」に出てきます。初出は「作家」1955年10月号。もっとも作品の内容は、昭和19年(1944)の東京における自身の体験ですが、それにしたって、盛中の天文少年たちの方が、時代的にはるかに先行しており、足穂のお株を完全に奪う形です(※)。

★

こうして意気揚々とスタートした天文同好会ですが、それでも私はごく一部の熱心な生徒が、細々と校舎のすみで活動しているイメージを持っていました。いかに意気軒高でも、今だってそれほどメジャーとはいえない学校天文部が、戦前にあってそれほど人気を博したとは思えなかったからです。

しかし、同好会が発足して1年後の1929年12月の校友会雑誌には、驚くべき事実が記されていました。manami.shさんの記述をそのままお借りします。

「会員が百名に達しており、観測会は15回、太陽黒点観測は1929年10月から開始したこと。会員の中には望遠鏡所有者がいたこと、熱心な会員は変光星観測を始めたことがわかりました。更に、研究会の毎月のテキストは、星野先生、2~3人の上級生が執筆していたとありました。」

何と会員数100名!しかも、当時はなはだ高価だった望遠鏡を所有する生徒や、変光星観測に入れ込むマニアックな生徒もいたというのです。そして開催回数からして、彼らは月例の観測会をコンスタントに開いていたと思われます。

まさにリアル天体議会―。

「天体議会」とは、長野まゆみさんの同名小説(1991)に出てくる、天文好きの少年たちの非公式クラブの名称です。観測の際は、議長役の少年が秘密裏に議会を招集し…という建前ですが、有名な天体ショーを観測する折には、部外者の少年たちもたくさん押しかけて、なかなかにぎやかな活動を展開しているのでした。

長野さんが純然たるフィクションとして描いた世界が、戦前の盛岡には確かにあったわけです。

それにしても、旧制中学校でこれほど天文趣味が盛り上がっていたとは。しかし、全国津々浦々で同様の状況だったとは思えないので、これはやっぱり盛岡中学校固有のファクターがあったのでしょう。賢治の甥っ子たちの面目躍如といったところです。

★

さらに翌年の1930年には、次の記述が登場します。

「1930年10月には、水沢緯度観測所の山崎正光技師が「天文に関して」と題して講演し、特に同好會員には反射望遠鏡の作り方について話されていることもわかりました。」

山崎正光(1886-1959)は、カリフォルニア大学で天文学を学び、1923年から42年まで水沢緯度観測所に勤務したプロの学者ですが、本業の傍ら変光星観測や彗星観測を、いわば趣味で行った人。反射望遠鏡の自作法を日本に伝えた最初の人でもあります。そして、直接面識があったかどうかは分かりませんが、山崎氏の在職中に、賢治は何度か水沢緯度観測所を訪ねています。

その人を招いて天文講演会を開き、かつ望遠鏡作りを学んだというところに、盛中天文同好会の本気具合というか、その活動の幅を見て取ることができます。

(山崎正光氏(1954)。『改訂版 日本アマチュア天文史』p.167より)

★

とにかく盛中天文同好会、予想以上にすごい会でした。

今回の知見は、戦前の天文趣味のあり方について、私の認識を大きく変えるもので、改めてmanami.shさんにお礼を申し上げます。

(賢治が在籍した頃の盛岡中学校。国会図書館「写真の中の明治・大正/啄木・賢治の青春 盛岡中学校」より【LINK】。オリジナルをAIで自動着色。なお、同校は大正6年(1917)に校地移転しているので、天文同好会時代の建物はまた別です)

(※)【2024.1.14付記】

上に描いたことは私の勇み足で、やや贔屓の引き倒しでした。

上に引いた校友会雑誌の一文は、盛中生のオリジナルではなく、野尻抱影 『星座巡礼』(初版1925)の序文の冒頭を真似たものと思います。抱影曰く、「花が植物学者の専有で無く、また宝玉が鉱物学者の専有でも無いやうに、天上の花であり宝玉である星も天文学者の専有ではありません」。…となると、抱影のうぶなファンであった足穂の一文も、抱影のこの文章の影響を受けている可能性が高いでしょう。

銀河をゆく賢治の甥っ子たち(後編) ― 2022年03月27日 08時02分06秒

盛中天文同好会の会誌「アストロノミー」。

(表紙に続くタイトルページ)

その活動の実態は、この会誌を読んでも明瞭ではありませんが、いくつかヒントはあります。まず目次に続く巻頭の「屡々〔しばしば〕用ひらる術語の解説」にはこうあります。

「天文学には種々の術語があります。解ってゐないと本を読んだり、研究会で話を聞いたりする際に困りますから、新会員諸子の為に屡々用ひられる術語を解説することにしました。一年生諸君にも解る様に出来るだけ平易に、簡単に書くやうに努めたので、或る所は幾分厳密を欠いて居るかも知れません。その点はどうぞ御寛恕下さい。尚、不明のことは、上級生の人にでも質問願ひます。」

この号は5月に出たので、新入部員向けなのでしょうが、筆者の堀内政吉君はだいぶ先輩風を吹かせていますね。あんまり上から目線で物を言うと嫌われるのは、昭和のはじめも変わらなかったでしょうが、とにもかくにも先輩が後輩を熱心に教え導く雰囲気の中で、この同好会は営まれていたのでしょう。

そして、当時の天文少年は「研究会で話を聞」く機会があったことも分かります。校内で行われる仲間内の研究会もあったでしょうし、更に上級の学校に在籍する天文ファンとの交流や、大正9年(1920)に創設された全国組織である天文同好会(現・東亜天文学会)の支部活動に触れる機会なんかもあったかもしれません。

★

同じく堀内君による「新遊星の発見」。

これはこの会誌が出る直前、1930年2月に発見された冥王星の紹介記事です。もっともこの5月の時点では、まだ英名のPlutoも、和名の冥王星も定まってなかったので、その命名の帰結に堀内君も興味津々です。

堀内君は、天王星を発見したハーシェルに触れ、海王星発見の立役者たち(ブヴァール、アダムズ、ルヴェリエ、ガレ)を紹介し、最後に「五月号の科学智識・科学画報に、東京天文台の神田茂氏・小川清彦氏が新遊星に関する文を寄せて居られますから、ぜひ御一読あらん事を希望致します。」と一文を結んでいます。堀内君の知識の源が分かる気がします。当時の天文少年にとって、ビジュアルな科学雑誌は貴重な情報源であり、必読書だったのでしょう。

★

盛岡中には天文趣味のイコン、天体望遠鏡があったのかどうか?

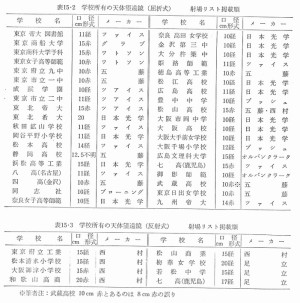

『改訂版 日本アマチュア天文史』(恒星社厚生閣)には、射場保昭氏が1936年現在でまとめた全国の望遠鏡所在リストから、学校所有の機材を抽出した表が載っています。

(『改訂版 日本アマチュア天文史』 p.343)

ご覧のとおり、天体望遠鏡を保有していた旧制中学校は何か所かありますが、盛岡中学の名前は見えません。雄弁な堀内君も、望遠鏡については一言も触れていませんし、おそらく同校に望遠鏡はなかったのでしょう(※)。

【2022.4.6付記】 少なくとも昭和7年(1932)の時点では、盛中にはちゃんと望遠鏡がありました。それと併せて、天文同好会に在籍した人々の経歴も、manami.sh さんから的確なご教示をいただきました。どうもありがとうございました。詳細はコメント欄をご覧ください。

しかし、盛中天文同好会は「畳の上の水練」ばかりやっていたわけではありません。

末尾の「星図の見方」という一文を見ると、「添付の星図『五月の星空』は五月一日午後九時の天空の模様を画いたものです。〔…〕詳しい事は観測会の時説明します。」とあって、定例的に眼視観測会を催していたようです(なお、手元の冊子に星図は付属しません。はがされた形跡があります)。

さらに、

「実際吾々が天文観測するにはこの星図だけでは不十分です。簡易星図は日本内地で見える四等以上の星全部記載してあります。尚之でも不足な人は「新撰恒星図」又は「古賀恒星図」をお奨めします。何れも全天の肉眼で見える星全部星雲星団も含んでゐます。値は簡易星図は十銭、新撰恒星図一円、古賀恒星図五十銭です。何れも希望者に取ってあげます。見本も本会にあります。」

…とあって、当時入手可能だった各種の星図を取り揃えて、彼らは星見の準備に余念がありませんでした。星図に親しみ、夜ごと空を見上げ、雑誌を熟読し、時には研究会に参加する…というのが、往時の模範的天文少年のあり方だったようです。

★

望遠鏡がない代わり、彼らには暗い空がありました。そして若者らしい想像力が。

賢治にしても、他人の望遠鏡を覗く機会はあったにしろ、自前の望遠鏡は持たぬまま星の世界に沈潜し、あのように美しい世界を創造できたのは、独自の豊かなイマジネーションがあったればこそでしょう。

現代の我々には、暗い空も、想像力も不足しているから、大掛かりな観望機材と撮影機材に頼らなければならないのだ…というのは的外れな意見でしょうが、でも全く的外れかといえば、そうでもない気がします。

--------------------------------------------------------------

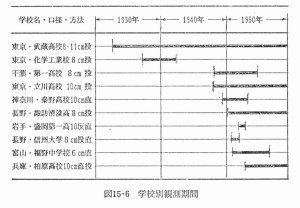

(※)ただし、同書のp.346には以下のような図が載っていました。

戦前の盛中天文同好会との関係は不明ですが、盛中の後身である盛岡第一高校には立派な天文部があって(同校のサイトによれば今もあります)、1950年代前半には、10cm反射望遠鏡を使って太陽黒点の観測を行っていたとのことです。

銀河をゆく賢治の甥っ子たち(前編) ― 2022年03月26日 09時30分33秒

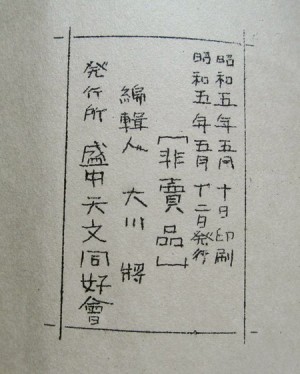

『アストロノミー』第1巻第1号と題された冊子を手にしました。

ごく粗末な謄写版刷りで、全22頁。昭和5年(1930)5月に発行されたものです。

発行者は「盛中天文同好会」。

当時の旧制中学校で「盛中」と略せるのは、岩手県立盛岡中学校だけです。

すなわち今の盛岡第一高校の前身であり、宮沢賢治の母校。

もちろん、この冊子と賢治が在籍した時代はずれています。

賢治が盛中に入学したのは明治42年(1909)年で、卒業したのは大正3年(1914)ですから、彼が卒業してから既に16年が経過しています。同好会のメンバーは、いわば賢治の甥っ子、ないし年の離れた弟に当たる世代の少年たちです。それでも、賢治の母校に天文同好会があった…ということを発見して、何となく嬉しく感じました。

当時、ここにはどれだけの会員がいたのか?

執筆しているのは「会友 堀内政吉」君と「星野先生」の2名で、それ以外に「編輯人 大川 将」君という名前が奥付に見えます。もし星野先生が顧問の先生だったら、会員はわずかに2名。でも、「編輯後記」を読むと、「四月は事務多忙に就いて遂に何も出版出来なかった。会員諸子におはび〔原文ママ〕申します。今月も可なりおそくなって申訳ありません」と平身低頭しているので、もうちょっといたのかもしれません。

★

ここで、星野先生が書いた「宇宙(Univers)」という一文を読んでみます(引用に当たって句読点を補いました)。

「暑い夏の一日も暮れて、夕飯後、打水の涼しい庭先に涼み台を出して、団扇を片手に仰向に寝転ぶ。日は暮れ果てて涼風がたち初める。何とも云ひようも無い好い気持ちだ。空はあくまで澄み渡り、金銀を鏤めた様に天空に植え込まれた無数の星。神秘を物語るかの如く、囁くかの如く、頻りに瞬く。大きい星、小さい星、青白く輝くもの、赤く光るもの、乳色にほの白く流れる天の河…。

数へれば数へる程数を増し、凝視すればする程新しく現れて来る。一体星の数はどれ程あるものだらう?星の世界は何処まで続くものだらう?どこまで拡ってゐるのだらう?而して其の果はどんなものになってゐるのだらう?

不思議は更に不思議を生み、神秘は更に神秘を加ふ。〔…〕」

数へれば数へる程数を増し、凝視すればする程新しく現れて来る。一体星の数はどれ程あるものだらう?星の世界は何処まで続くものだらう?どこまで拡ってゐるのだらう?而して其の果はどんなものになってゐるのだらう?

不思議は更に不思議を生み、神秘は更に神秘を加ふ。〔…〕」

ここには「あからさまなロマン」があります。そして、そのことに何のためらいも照れもありません。当時の天文趣味の素朴さを感じるとともに、こういう大らかさを今一度見直したい気がします。

★

こうして星野先生は星空の美を謳い、さらに最新の銀河の説に説き及びます。

「この星の総ては殆ど銀河系統と云ふ宇宙界に於ける星の集団に属してゐるのです。どうしてこんな名前をつけたのかと申すと、夏の夜、頭の上を北方の天から南方の天にかけて、乳色に光る天の河(銀河と云ふ)と云ふのが流れているでせう。これを望遠鏡で見ると、みんな輝く恒星の集からなって、又それが天の河方向にのみ多く重ってゐるので、あんなに見えるのだと云ふことがわかったのです。天の河の他にある星も、この広い広い空間に拡ってゐる天の河に属する星に過ぎないと云ふ事が知られました。そして、この天の河に属する星一切を含めて銀河系と呼ばれてゐるのです。

〔…〕

こんな広大な宇宙(銀河系)の形はどんなのかと申しますと、色々の説がありますが、先ずレンズ型と見たらよろしいでせう。次の図のやうにこの宇宙が又素晴しい勢で矢の方向に廻転してゐるのです。そして全体が一度廻転して仕舞ふに三億年前後はかかるだらうと見られてゐます。」

〔…〕

こんな広大な宇宙(銀河系)の形はどんなのかと申しますと、色々の説がありますが、先ずレンズ型と見たらよろしいでせう。次の図のやうにこの宇宙が又素晴しい勢で矢の方向に廻転してゐるのです。そして全体が一度廻転して仕舞ふに三億年前後はかかるだらうと見られてゐます。」

★

昭和5年といえば、ちょうど賢治が「銀河鉄道の夜」の執筆と推敲を行っていた時期です。そして、作品冒頭に置かれた「午后の授業」を知っている人ならば、上の星野先生の文章が、それとよく似ていることに驚くでしょう。

一、午后の授業

「ではみなさんは、そういうふうに川だと云いわれたり、乳の流れたあとだと云われたりしていたこのぼんやりと白いものがほんとうは何かご承知ですか。」

〔…〕

「このぼんやりと白い銀河を大きないい望遠鏡で見ますと、もうたくさんの小さな星に見えるのです。ジョバンニさんそうでしょう。」

〔…〕

先生は中にたくさん光る砂のつぶの入った大きな両面の凸レンズを指しました。

「天の川の形はちょうどこんななのです。このいちいちの光るつぶがみんな私どもの太陽と同じようにじぶんで光っている星だと考えます。私どもの太陽がこのほぼ中ごろにあって地球がそのすぐ近くにあるとします。みなさんは夜にこのまん中に立ってこのレンズの中を見まわすとしてごらんなさい。こっちの方はレンズが薄いのでわずかの光る粒即ち星しか見えないのでしょう。こっちやこっちの方はガラスが厚いので、光る粒即ち星がたくさん見えその遠いのはぼうっと白く見えるというこれがつまり今日の銀河の説なのです。そんならこのレンズの大きさがどれ位あるかまたその中のさまざまの星についてはもう時間ですからこの次の理科の時間にお話します。〔…〕」

「ではみなさんは、そういうふうに川だと云いわれたり、乳の流れたあとだと云われたりしていたこのぼんやりと白いものがほんとうは何かご承知ですか。」

〔…〕

「このぼんやりと白い銀河を大きないい望遠鏡で見ますと、もうたくさんの小さな星に見えるのです。ジョバンニさんそうでしょう。」

〔…〕

先生は中にたくさん光る砂のつぶの入った大きな両面の凸レンズを指しました。

「天の川の形はちょうどこんななのです。このいちいちの光るつぶがみんな私どもの太陽と同じようにじぶんで光っている星だと考えます。私どもの太陽がこのほぼ中ごろにあって地球がそのすぐ近くにあるとします。みなさんは夜にこのまん中に立ってこのレンズの中を見まわすとしてごらんなさい。こっちの方はレンズが薄いのでわずかの光る粒即ち星しか見えないのでしょう。こっちやこっちの方はガラスが厚いので、光る粒即ち星がたくさん見えその遠いのはぼうっと白く見えるというこれがつまり今日の銀河の説なのです。そんならこのレンズの大きさがどれ位あるかまたその中のさまざまの星についてはもう時間ですからこの次の理科の時間にお話します。〔…〕」

★

賢治は当時ほぼ無名の人であり、「銀河鉄道の夜」のストーリーも、彼の原稿用紙の中にのみ存在しました。おそらく天文同好会のメンバーと賢治は、互いの存在を知らなかったでしょう。それでも星野先生のような人が自ずと現れて、ジョバンニの先生のような口ぶりで銀河の説を語るというのは、さすがイーハトーブです。

まあ、当時一般化しつつあった説を、生徒向けに分かりやすく説いたために、自ずと口調が似ただけのことかもしれませんが、その偶合が他ならぬ盛岡中学校で起こったことに、やっぱり不思議なものを感じます。

(この項つづく。後編では彼らの天文ライフを垣間見ます)

天文趣味史を究める人々(後編) ― 2022年03月21日 06時55分39秒

天文趣味の歴史を追究して、大いなる深みに達しているもう一つのサイト。

それはこのブログに折に触れてコメントをいただき、そのたびに強い衝撃を受けた、HN「double_cluster」さんのブログ、「中村鏡とクック25cm屈折望遠鏡」です。

■中村鏡とクック25cm屈折望遠鏡

アーカイブをさかのぼると、double_clusterさんが、このブログを開設されたのは2018年のことです。そこにはさらに前史があって、それはブログの紹介文に書かれています。ここに内容を引用させていただきます。

「2016年3月、1943年製の15cm反射経緯台を購入しました。ミラーの裏面を見ると、「Kaname Nakamura maker」のサインがありました。この日が、日本の反射鏡研磨の名人との出会いの日となりました。GFRP反射鏡筒として現代に蘇った夭折の天才の姿を、天体写真等でご紹介します。また、同時代に生きた熱き天文家達の活躍の足跡を、同時期に製造された、クック望遠鏡の話題と共にお送りします。」

戦前の京都で活躍した天文家・中村要氏(なかむらかなめ 1904-1932)。そして大正12(1923)年、神戸海洋気象台に設置され、後に神戸市立青少年科学館に移設されたクック製25センチ屈折望遠鏡。――この両者にまつわる話題と、そこからさらに発展して、両者と同時代を生きた天文家たち(主に戦前の関西で活躍したアマチュアの方が多いです)の史伝を、貴重な生資料とともに詳述しているサイト、それがこの「中村鏡とクック25cm屈折望遠鏡」なのです。

★

最近、コメント欄でdouble_clusterさんからお知らせいただいたのは、私が「貧窮スターゲイザー」と呼んだ、草場修氏(1898?-1948)の天文ライフの一端を伝える、鮮明な写真の数々についてで、それを拝見して、私は本当に言葉にならないぐらい驚きました。

■草場 修氏

■第3回合同ハイキング

草場氏については私も随分気にして、自分なりに調べたことを、このブログでも書きました。あるいは中村要氏のことや、神戸のクック望遠鏡のことも、過去の記事で取り上げたことがあります。

しかし、double_clusterさんの記事は、それとはレベルが全然違います。

私が書いているものは、要はウィキペディアをはじめとする2次資料のつまみ食いに過ぎませんが、double_clusterさんの記事は、ほぼすべてが第一級の1次資料に基づくものです。それによって生み出される人物像のリアルなことと言ったら…!まさに彼らが今ここにいて、肉声で語りかけてくるような感じがあります。この辺が「にわか」と本格派との間にある、越えられない一線なのでしょう。

double_clusterさんが現在進めているお仕事は、もちろん私ひとりが手を叩いて喜べばいいという類のものではなくて、これまで茫洋としていた初期の日本アマチュア天文史に明瞭な道筋をつけていく地道で貴重な作業として、文化史的にも評価されねばならないと考えます。どうか今後も永くブログが続きますように。

★

昨日の児玉さんといい、double_clusterさんといい、素晴らしい人々との出会いのきっかけが得られたことは、ブログの「徳」のひとつに違いなく、拙いながらもこうして続けていて本当に良かったと思います。

天文趣味史を究める人々(前編) ― 2022年03月20日 09時49分38秒

「にわか」という一種のネットスラングがあります。

「新参者」という意味合いから派生して、付け焼刃というか、半可通というか、薄っぺらい知識で知ったかぶりする人をネガティブにいう言葉のようです。

そういう意味でいうと、この「天文古玩」はまさに「にわか」に違いありません。

まあ、15年以上も同じようなことを書き続けて、にわかも何もない気もしますが、付け焼刃で、半可通で、知ったかぶりというのは、まさにその通りです。しかも、何年経ってもその状態を脱却できないとしたら、本来の「にわか」よりも、状況はもっと悪いかもしれません。

その原因はいろいろあるんでしょうが、根気のなさがやっぱり最大の原因かと思います。自分は何をするにも、とことん突き詰めるエネルギーに欠ける中途半端さがあって、永遠のにわかから抜け出ることができません。これは私という人間の性分なので、今さら反省してどうにかなるものでもなく、正直諦めていますが、そこに一抹の寂しさもあります。

★

いきなり自分語りを始めてしまいましたが、エネルギッシュで、本格的で、深く透徹した、まさに「にわか」の対極にあるような方々を拝見するたびに、自分に欠けているものを強く意識します。そして賛嘆の思いが胸の底から湧いて出ます。

このブログでは「天文趣味史」の話題をたびたび取り上げていますが、そんな付け焼刃とはレベルが違う、本格派のサイトを2つご紹介します。

★

1つは、プラネタリウムメーカーの五藤光学のサイト「ドームなび」で、児玉光義さんが2013年7月から連載中のコラム「星夜の逸品」です。

■連載:星夜の逸品

児玉さんは五藤光学の社員として、長くプラネタリウム開発の中心にいらした方で、その傍ら、戦前・戦後の日本の天文界のあれこれ――望遠鏡史、観測史、プラネタリウム史等――を研究され、このコラムはその一端をまとめられたものです。(そのご経歴から、昨日の平野光雄氏を図らずも連想しました。)

その徹底ぶりは、何よりも記述密度の高さに現れています。

例えば、今年の1月に始まった最新の連載テーマは「異色の天文学者・山崎正光~日本人として初めて新彗星を発見し、日本に最初にガラス製反射鏡の研磨法を伝えた学者の生涯~」というものですが、最新の連載第10回は、「第一部 No.1 10/13」と銘打たれています。つまり、山崎正光という異能の学者を語るのに、今はまだ「第一部」の、そのまた「No.1」の、さらにその途中(全13回の第10回)に過ぎないというのです。

これに限りません。これまでの連載テーマの一端を挙げれば(各連載第1回にリンク)、

…等々、いずれもこれまであまり知られていなかった事柄について、一次資料を博捜してまとめられた濃密なものばかりです。こういう方を真の趣味人とお呼びすべきなのでしょう。まさに「にわか」の対極です。

★

児玉さんには、一度だけお目にかかったことがあります。

そればかりでなく、ご自宅までお邪魔して、その宝物庫のような資料の山を拝見し、そこで同好の方々と存分に愉しいひと時を過ごすという、今の世情を考えると、夢のような経験をさせていただきました(そのことは以下でちらりと書きました)。

■レンズの向こうには星があり、夢があった

早くあのような自由が戻ってくること、そして私の「にわか体質」が改まることはないにしろ、そこで再びプラスの刺激を受けることを願わずにおれません。

(ここで記事を割って、もう1つのサイトは次回ご紹介します)

フラマリオンの部屋を訪ねる(前編) ― 2021年10月15日 05時38分53秒

国学者の平田篤胤(1776-1843)は、生前まみえることがなかった本居宣長(1730-1801)の学風を慕うあまり、夢の中で宣長に入門を許されたとして、「没後の門人」を称しました。

私はフラマリオンに深く傾倒しているわけでもなく、そもそもフランス語がからっきしなんですが、それでも彼が世に広めようとした望遠鏡を持ち、その本をながめ、さらには本の宣伝ポスターまで部屋に飾ってるぐらいですから、「没後の門人」とまでは言わずとも、彼のシンパを名乗る資格はあるでしょう。

★

改めてフラマリオンという人についてですが、ウィキペディア【LINK】のコピペだと味気ないので、ここでは恒星社の『天文学人名辞典』から引いておきます(文中の〔※〕は引用者)。

(ウィキペディアより)

-----------------------------------------------

フラマリオン Flammarion, Nicolas Camille(1842~1925)

フランスの天文学者、商業をもいとなむ農家の四男として生まれたが、5歳と9歳のとき日食を観望し天文・気象観測をさかんに行っていたという。1856年パリに移転し、フラマリオンは彫金業者の徒弟として働きながら工業高校の夜間部に通い、代数、幾何、英語などを学んだ。当時彼を診察した医師の紹介でパリ天文台長ルヴェリエの知遇を得、1858年同天文台職員となった。1861年、最初の著書 La plirarité des mondes を出版、読みやすい文体で人気を得、その後 L’Astronomie を含む多くの著作を書き、天文学の普及につくした。1867~80年にかけ多くの気球実験を行い、また1877年〔※〕名著 Astronomie Populaire を出版し、これは多くの国語に訳された。1878年、火星面の季節変化に注目、1909年 La Planète Mau〔※※〕を出版した。1887年フラマリオンはフランス天文協会を創立し、天文学の普及に貢献、ここから今世紀の多くの天文学者が輩出した。かれはまた数冊の科学小説をも書いている。

〔※〕これは1879年が正しいと思いますが、初版の出版を1880年とする資料も多くて、有名な本のわりにちょっと書誌が混乱しています。

〔※※〕原文ママ。正しくはMars。

-----------------------------------------------

この紹介文を読むと、若いころはなかなかの苦労人ですね。正式な天文学の教育を受けないまま、16歳で台長のルヴェリエに才を見出されて、パリ天文台の職員となった…というのも、なかなかすごいエピソードですが、このあたりはこのブログでは有名人の草場修氏【LINK】をちょっと連想します。

しかし草場氏とフラマリオンの、その後のライフコースはまったく違います。

貧窮のうちに亡くなった草場氏に対して、フラマリオンはお城のような天文台に住み、フランス天文協会の会長として、自らがひとつの権威となりました。また簡明素朴な草場氏とは違って、フラマリオンは火星や月における生命の存在にこだわって、ときにオカルト的な主張も辞さなかった、相当癖の強い人でもあります。そこがまた同時代人の熱い支持を集め、要は彼は時代のカリスマだったのでしょう。

★

私も極東のシンパとして、そんなフラマリオン先生の御自宅をお訪ねしようと思ったんですが、ちょっと長くなったので、実際に訪ねるのは明日以降にします。

(この項つづく)

フラマリオンの巨大表紙絵 ― 2021年10月12日 05時49分13秒

今日は掛図のようで、掛図でない品。

(巻き癖が強くて、うまく写真に撮れませんでした)

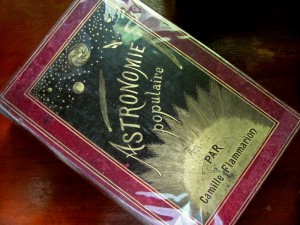

見ての通り、“フランスの野尻抱影”、カミーユ・フラマリオン(Nicolas Camille Flammarion、1842-1925)が著した大ベストセラー、『アストロノミー・ポピュレール』(初版1879年)の表紙デザインを拡大したものです。

もちろん用途は掛図ではなくて、同書の宣伝用ポスターです。

サイズは145×98cmと、今の感覚からすると相当大きいですが、当時のポスターとしては標準の範囲内。

印刷はリトグラフ。あちこちに細かいかすれや色版のズレがあって、この場合それが「味」なのでしょう。保存目的のため、背後からキャンバス地による裏打ち補修がされています。

印刷所はミュシャのポスターも手掛けた、パリのシャンペノワ社(1874-1915)。

隅に「 Camard et Associés 」という小さなシールが貼られています。ここは21世紀のパリに短期間存在したマイナーなオークションハウスらしく、このポスターも以前そこの売り立てに登場したもののようです。

★

宣伝メディアとして、ポスターの重要性が格段に大きい時代でしたから、ロートレックやミュシャのように、今に残る傑作ポスターの数々も生まれたのでしょうが、このフラマリオンの広告は、本の表紙を大きくしただけで、特段ひねりもないので、独創性という観点からは、あまり良い点数を付けられないでしょう。(それとも当時の本の広告というのは、みんなこんなものだったんでしょうか?)

でも、こういうポスターがパリの街のそこここに貼られ、人々の天文熱をあおり、フラマリオンが時代の寵児となった世相を想像すると、それだけで胸が熱くなりますし、天文趣味史的には大層興味深い品だと思います。

★

『アストロノミー・ポピュレール』はベストセラーだっただけに、今でもたくさん古書が流通しており、さらには1980年に出た復刻版というのもあって(その後も刷りを重ねています)、この表紙絵を目にする機会は多いです。

(フランスのアマゾンを見たら、今も2002年に出た復刻版が売られていました)

その一方で、以前の持ち主が好みの装丁を施した本も多く、これは出版当初からハードカバーの版元装丁本と、未装丁の仮綴じ本(要はペーパーバックです)が並行して売られていたのだと推測します。

そして版元装丁にも、表紙絵の夜空の色の違いに応じて「黒版」と「青版」の2種類があって、装丁の種類もたいていは布装ですが、上製の革装を目にしたこともあります。こういうバリエーションの豊富さは、間違いなくフランスの書籍文化の豊かさを物語るものでしょう。

(手元の1冊は、1880年に出た版元布装の黒版です。透明カバーをかけたまま撮影)

上で「ひねりがない」と書きましたが、こういうポスターが存在すること自体、版元もこのデザインにはかなり自信を持っていて、ぜひこのデザインで手に取って欲しいと願ったのかな…と、そんなことも思いました。

日本のグランドアマチュア天文家(後日譚) ― 2021年04月10日 09時37分59秒

「あれ?おかしいなあ。4月になったら余裕ができて、記事もバンバン書けるはずだったのに…」と首をかしげつつ思うに、確かに生業の方は若干余裕が生まれたものの、通勤時間が1時間余分にかかるようになって、時間的にはむしろ余裕が乏しくなったのでした。以前は文字通り「朝飯前」に記事を書いてましたが、今それをやろうと思うと、異様に早起きしなければなりません。でも、新しいリズムに慣れてくれば、その辺もまた変ってくるでしょう。

★

さて、本題です。

最近、すこぶる嬉しいお便りをいただきました。

これまた過去記事に絡む話題ですが、以前、日本のアマチュア天文史の一ページを彩る存在として、萑部進・守子(ささべすすむ・もりこ)夫妻という、おしどり天文家が、戦前の神戸で活躍していたことを、5回にわたって紹介しました。

神戸は今でも素敵な町です。さらに戦前の神戸となれば、その不思議な多国籍性が、とびきりハイカラで、モダンで、お洒落な香りをまとって、さながら稲垣足穂の『一千一秒物語』のような世界であった…と、この目で見たわけではありませんが、そんなイメージがあります。

(昔の神戸の絵葉書)

そのモダン都市・神戸の一角、六甲の高台に、萑部夫妻は瀟洒な邸宅を構え、私設天文台に据え付けた巨大な望遠鏡で星を追い、海を眺め、音楽を楽しんだ…という、本当にそんな生活がありうるのかと思えるようなライフスタイルを、上の一連の記事でスケッチしました。

(萑部氏の山荘風邸宅と天文台。上記「日本の…天文家(1)」から再掲)

最近いただいた嬉しいお便りというのは、神戸大学の青木茂樹氏からのもので、氏がさまざまな探索手法を駆使した末に、萑部氏の邸宅跡を発見・特定されたこと、そしてお二人の戦後の動向についても情報を得て、それらをまとめて紀要論文にされたという内容でした。

■青木茂樹(著) 「六甲星見臺」址を探して

神戸大学大学院人間発達環境学研究科研究紀要

Vol.14, No.2, pp.85-89

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/81012658.pdf

神戸大学大学院人間発達環境学研究科研究紀要

Vol.14, No.2, pp.85-89

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/81012658.pdf

そう、萑部氏の私設天文台「六甲星見台」は、本の中だけの存在ではなく、確かに「実在」したのです。そうであるならば、萑部氏の営んだ美しい生活もまた実在し、そして憧れの夢幻都市・神戸も、やはりこの世に存在したのだ…と、あえて断言したいと思います。

内容の詳細は、青木氏の論文を参照していただくとして、特筆すべきは、萑部夫妻の写真をそこで拝見できたことです。

(青木氏上掲論文より)

いずれも戦後のポートレートですが、お二人とも理知的で人間的な豊かさに満ちた素敵な面差しです。この写真から20~30年前の若き日のご両人を想像し、その六甲での暮らしを思うと、やっぱり夢幻的だなあ…と思います。

★

しかし―と繰り返しますが、お二人は確かに現実の人です。

お二人の体温を直接感じるのは、何よりもその愛機(望遠鏡)です。拙稿では、その後紆余曲折を経て、それが神奈川県の横浜学園に所有されていることまでは触れましたが、青木氏の論文によれば、望遠鏡はそこからさらに四国に渡り、現在は香川県の「天体望遠鏡博物館」で大切に保管されている由。(事の顛末を、同博物館の白川博樹氏が、雑誌「天界」2020年5月号に発表されています)。

★

神戸は、そして世界は、今ウイルスの侵襲で大変なことになっています。

またコロナ禍とは別に、社会の在り様は、いささか無惨なものとなっています。

まあ冷静に振り返れば、無惨な社会の方が歴史的にはデフォルトなのかもしれませんが、かつて美しい町、美しい生活、美しい心根が存在したことも、また確かな事実です。そして、世界が人の心の投影であるならば、美しいものに対する憧れさえ失わなければ、夢幻世界は何度でもよみがえるに違いありません。

最近のコメント