七夕の雅を求めて(1) ― 2023年07月01日 12時33分38秒

いよいよ7月。今年ももう半分が終わりました。

時の速さに驚きますが、ここは慌てず騒がず、七夕の雅を追い求めることにします。

七夕というと笹竹に短冊ですが、振り返ると他にもいろいろな要素がそこには関わっています。たとえば機職や管弦の技、書道・歌道など諸道上達の願い。あるいは豊作の願いも込めた織姫・彦星への捧げ物の数々。

(冷泉家の乞巧奠「星の座」。出典:冷泉為人『五節句の楽しみ』淡交社、1996)

京都・冷泉家の七夕飾りは、よくマスコミでも取り上げられます。

あれは近世になってから、有職故実の考証に力を入れた当主による復元箇所も多いらしいので、鎌倉時代以来、同家に連綿と伝わった純粋な公家文化というわけでもないのでしょうが、少なくとも近世人の歴史意識と美意識の発露であることは間違いなく、その意味において雅です。

(冷泉家 七夕の歌会。出典:同)

まあ、冷泉家ほど派手に七夕を祝うわけにもいきませんが、他にも近世の出版物を参考に、和室の小机の上に天文古玩的「雅の世界」を構築する…というのが年来の宿願で(というほど大げさなものでもありませんが)、今年は少しそのことに字数を費やします。

(七夕祭りの図。出典:不可得上生庵『七夕草露集』、天明6年(1786)刊。愛媛大学鈴鹿文庫所蔵本を元にした複製本より)

(この項つづく)

七夕の雅を求めて(2)…糸巻香合 ― 2023年07月02日 12時11分00秒

早速訂正です。

昨日、冷泉系の七夕祭(乞巧奠)を近世に復興されたものと書きました。しかし冷泉為人氏による解説文を読んだら、「乞巧奠は近代になって復興されたものと伝えている」と書かれていました(『五節句の楽しみ』p.96)。つまり、同家の乞巧奠は近世どころか近代(明治)になって復興された行事で、いよいよ新しいものでした。

★

ただし、冷泉家にはそれとは別の七夕行事も伝承されており、そちらがより古態を伝えています。以下、冷泉為人氏の文章から引用します。

「冷泉家の七夕では、〔歌道の〕門人が中心になる乞巧奠と、家族が中心になるものの二つがある。〔…〕

一方、七夕の行事は家族を中心として行われるもので、乞巧奠より古い伝承をもっている。座敷の南庭の西に机を一脚出し、その上に火口(ほくち)が七つある特別の火皿を載せた一台の手燭を置き、その七つの火口へは七組の灯心を用意して、二星への手向けとするのである。同じく机上に秋の七草を活けて捧げる。もし新調の衣類があれば、広蓋に入れてこれも机上に置く。

一方、七夕の行事は家族を中心として行われるもので、乞巧奠より古い伝承をもっている。座敷の南庭の西に机を一脚出し、その上に火口(ほくち)が七つある特別の火皿を載せた一台の手燭を置き、その七つの火口へは七組の灯心を用意して、二星への手向けとするのである。同じく机上に秋の七草を活けて捧げる。もし新調の衣類があれば、広蓋に入れてこれも机上に置く。

それに対して座敷の上ノ間に机を置き、そこに梶の葉と梶の葉の描かれた硯箱一式を用意して。家族のもの各自が一枚ずつ梶の葉に「天川とほきわたりにあらねども 君が舟出は年にこそまて」の古歌を散らし書きにする。そのとき、かつては芋の葉に置く露を集めた水で墨をすったと伝えている。

夜になると、七口の灯心に火を入れて、家族各人が七夕に関する七つの題について一首ずつ七種の和歌を詠み、各自が一枚の懐紙にしたため、庭に設けた祭壇に進み机上に置き、二星(たなばた)に手向けて拝礼するのである。」(前掲書pp.96-7)

夜になると、七口の灯心に火を入れて、家族各人が七夕に関する七つの題について一首ずつ七種の和歌を詠み、各自が一枚の懐紙にしたため、庭に設けた祭壇に進み机上に置き、二星(たなばた)に手向けて拝礼するのである。」(前掲書pp.96-7)

家族がめいめい和歌を奉納するというのは、和歌の家ならではですね。

まあ、派手な乞巧奠のほうがマスコミ受けはするのでしょうが、この身内のみで営まれる静かな七夕行事のほうが、趣がいっそう深く、七夕の宵にふさわしいものと感じられます。

(七夕の床。『五節句の楽しみ』より)

床に掛かるのは竹内栖鳳による団扇絵の軸。床の造作といい、掛物の選択といい、冷泉家だからといって何か特殊なものがあるわけではなく、この辺は京の伝統町家のしつらえと何も変わりません。

我々は冷泉家に対して、ときに過剰な歴史ロマンを求めがちで、乞巧奠もそれに応えて、一層派手派手しくなった面があるような気がします。

★

さて、我が家の七夕飾りに話を戻します。

七夕はすなわち「棚機(たなばた)」であり、織女(織姫)を祭る行事ですから、織物にちなむものがなければいけません。そこでこんな品をまず見つけました。

西村宗幸作「寄木七夕蒔絵糸巻香合」。

西村氏は現代の山中塗の蒔絵師で、この品も昭和末~平成に作られたもののようです。

高さは5cmほどしかありませんが、色味の違う材を寄木細工で組み合わせ、七夕飾りの蒔絵を施した、なかなか手の込んだ品です。

ここでいう「糸巻」は、裁縫箱に入っているあの丸い糸巻ではなくて、昔の紡織作業で使われた道具のこと。織物を作るには、当然その前に糸を作らなければならないわけですが、原料をつむいで出来た糸を、くるくる巻き取るための枠が糸車で、「糸枠」とも呼ばれます。

(糸車。ヤフオクの商品写真を寸借)

★

ここでは糸車そのものではなく、糸車をかたどった香合を取り上げました。

この香合は、茶道でいう「七夕の茶事」で用いられるものでしょうが、どうもこの御香というのが、七夕には欠かせぬものらしいです。

江戸時代中期、天明年間に出た『七夕草露集』には、「天ハ人間の臭気を嫌ひ給へバ香を炷(たく)こと星宿へ第一の供(そなへ)なるべし」とあって、とにかく香を焚かねば七夕は始まらないようなことが書かれています。

そういうわけで、香合のみならず、次にお香そのものを見てみます。

(この項つづく)

七夕の雅を求めて(3)…七夕香 ― 2023年07月03日 06時00分31秒

『七夕草露集』には、昨日の一文に続けて、

「香家米川流に星合香 七夕香の組香あり。其作前(さくまい)誠に高雅にて。二星(ふたほし)も感応(かんをう)あるべき弄(もてあそ)び也」

とあります。米川流は志野流から分かれた香道の一派で、今は廃絶の由ですが、ここにいう七夕香は「組香」とあるので、複数の香木の香りを順々に聞くことで七夕をイメージさせるもののようです。

あるいはそれとは別に、足利義政の時代に定められた六十一種名香(有名な蘭奢待もそのひとつ)のうちにも「七夕香」があると、『貞丈雑記』に書かれていました。こちらは単独の香木でしょう。

まことに雅なものですが、いずれも容易に経験し難いので、ここは別の「七夕香」の力を借ります。

商品の紹介ページには「仙台の夏の風物詩、仙台七夕祭りにちなんだ爽やかな香りです」とあります。仙台は学生時代を過ごした懐かしい街なので、一筋の香煙の向こうにいろいろな想念が次々と湧いてきます。そして、香煙の微粒子はそのまま時間も空間も超えて、私の思いを星まで届けてくれそうな気がします。

七夕の雅を求めて(4)…梶の葉の鏡 ― 2023年07月04日 19時22分33秒

昔から七夕には梶の葉が付き物で、「笹の葉に短冊」という子供向け(?)の行事に飽き足らない“本格派”は、今でも七夕になると、しきりに梶の葉を座敷に飾ったりします。ただし、梶の葉は単なる飾り物というよりは、本来そこに文字をしたためて星に捧げるための具であり、いわば短冊の古形です。先の冷泉家の場合もそうでした。

(画像再掲)

ただ、梶の葉と短冊とでちょっと違うのは、梶の葉の場合「水に浮かべる」行為と結びついていることです。

冷泉家の乞巧奠の場面だと、衣桁に掛けた五色の布にぶら下がった梶の葉にまず目がいきますが、よく見ると古風な角盥(つのだらい)にも梶の葉が浮かんでいます。

これは梶の葉に託した思いを天に届けるという意味らしく、そのことを説いた下のページには、旧加賀藩の七夕風俗の絵が参考として掲げられています。

■七夕のお願いは何に書くの?笹と梶の葉っぱのお話。

(巌如春(1868-1940)が、石川女子師範学校のために描いた歴史考証画。昭和8年(1933)制作。金沢大学所蔵。)

これは、七夕の晩には角盥に水を張って「水鏡」とし、そこに映った星を拝む習俗と対になったものでしょう。つまり水面に星を映し、梶の葉をそこに浮かべれば、星に直接願いが届くだろう…と、古人は考えたわけです。

(水鏡に映した七夕星。

★

そんなわけで、我が家の七夕にも梶の葉があってほしく、またそれを水鏡に浮かべたいと思いました。でも、本物の梶の葉を本物の角盥に浮かべるのは、スペース的に無理なので、ここは「見立て」を利かせることにします。

見つけたのは、背面に梶の葉を鋳込んだ柄鏡。

鏡面の直径8cmという、ごく小さなものですが、これで「水鏡に浮かぶ梶の葉」の代用たらしめようというわけです。(それと「織姫さまは女性だから鏡のひとつも欲しかろう」という、これはまあ古川柳にありそうな“うがち”ですね。)

梶の葉は家紋としてもポピュラーなので、これも本来は梶の葉紋にゆかりのある女性が使ったのでしょう。「天下一藤原作」の銘は、当時のお約束みたいなもので、大抵の鏡に似たような銘が入っています。

この鏡は当然江戸時代のものでしょうが、もとの鏡材が優秀なのか、近年研ぎに出したのか、今でも良好な反射能を保っています。これなら、明るい星なら本当に映りそうです。19世紀前半まで、反射望遠鏡はもっぱら金属鏡を使っていたことを思い出します。

(この項まだまだ続く)

七夕の雅を求めて(5)…琵琶の空音 ― 2023年07月05日 06時06分01秒

乞巧奠とは、読んで字のごとく「技芸の巧なることを星に乞う奠(まつり)」という意味で、もとは織物や針仕事の上達を願ったものでしょうが、時代と共に意味が広がって、後には書道や歌道の上達のほうがメインになった感があります。

また、古式の七夕の絵を見ると、乞巧奠の卓には、琵琶や琴が付き物で、たびたび話題にした冷泉家の例や、『七夕草露集』の挿絵にもそれが登場しています。これも星に音楽を捧げるというよりは、音楽のスキル向上を願うための工夫でしょう。

★

ここで梶の葉に続いて、雅な楽器を用意することにしました。

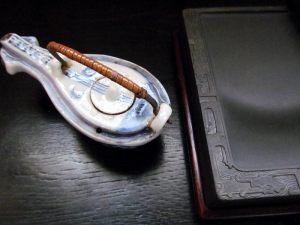

いろいろ探した末に見つけたのは、琵琶をかたどった染付の水滴(水注)です。

琵琶の器形もさることながら、これは硯に水を入れるための道具ですから、音楽と書道のダブルで乞巧奠に関係があるし、染付というのも夏向きで、これは我ながら風流な趣向だと思いました。(自画自賛に眉をひそめる方もおられましょうが、今回の企画は私なりに相当力が入っているので、つまらない自慢も、どうかお目こぼしいただきたいです。)

だいぶ時代が付いており、文人趣味の殊に盛んだった天明前後、ないし文化文政期のものと想像するんですが、いずれにしても江戸時代の品であることは間違いないでしょう。

琵琶鳴りをしつつ七夕竹さやぐ 鈴木しどみ

(この連載もあと2回、ちょうど七夕当日に終了の予定です)

七夕の雅を求めて(6)…短冊奉納 ― 2023年07月06日 05時44分58秒

さて、今回の七夕企画の大トリは、七夕に不可欠の「短冊」です。

これについては、機知も、見立ても、「うがち」もなしの直球勝負で、七夕にちなむ古雅な短冊を飾ることにします。

詠題は「二星逢」、作者は尊純法親王(そんじゅんほっしんのう、1591-1653)という安土桃山から江戸の初めにかけての人です。皇族出身僧として天台座主をつとめ、書に優れた人だったと言います。まあ、これが真筆かどうかは保証の限りでないんですが、ここでは400年前の真筆として、恭しく二星に奉呈することにします。

まとを〔間遠〕なる契りなりしも 天地の中に絶せぬ星あひの空

七夕の歌には、天上の恋にかこつけて地上の恋を詠んだものも多いですが、これは素直に星のことを謳っている点で好感が持てます。

歌意を按ずるに、「それは確かに“間遠”だけれども、天地の間にあって二星の逢瀬は永遠に繰り返される…」という詠嘆のうちに、人間のタイムスケールと宇宙のタイムスケールとが自ずと対比され、それが歌に奥行きと広がりを与えている気がします。

(この項つづく。明日はこれまで紹介した品の勢揃いです。)

七夕の雅を求めて(7) ― 2023年07月07日 06時57分28秒

この連載も7回目を迎え、いよいよ今宵は七夕。

これまで紹介してきた品々を机の上に並べて、ささやかな乞巧奠を執り行うことにします。

単にモノが散らかってるだけのようにも見えますが、とりあえずはこんな感じです。(この辺は、もうちょっと工夫のしようがあるかも。)

一つ一つの品にこめた思いを振り返れば、これぞ私なりのスノビズムの発露…なんですが、でも、最近こういうのはあまり流行らないみたいですね。しかし、だからこそへそ曲がりの私としては、一層要らざる力こぶを入れたくなるのです。

【閑語】

考えてみると、こういういかにも「伝統でござい」という顔をしたモノに対しては、一寸斜に構える…というのが、私の若い頃のスタンダードだった気がします。

でも、それは伝統やハイカルチャーが実体的に存在したからこそ通用した態度です。たとえば諸道の家元制度なんかも、それが厳然とあればこそ、「なんてくだらない制度なんだ!家元制度こそ諸悪の根源だ!!」と、こぶしを振り上げて痛罵できたわけですが、今や表・裏の千家茶道ですら、体力が落ちてヨロヨロとしていますから、なんだか批判するのが申し訳ないような、むしろ「頑張ってください」と励ましたくなるような気すらします。

「斜に構える」というのは、相手を知った上で反発の態度を示すことでしょうが、今や相手を知る必要もなければ、それで誰も、何も困らないわけです。いわば、伝統もハイカルチャーも、教養も格式も、すべて無化された状態。

見る角度によっては、かつての伝統文化が、新しい文化に置き換わっただけともいえるので、そう大げさに喚き立てる必要はないかもしれませんが、それにしたって、文化の連続性を自ら断ち切って根無し草になるのは、いかにも寂しい気がします。スノビズムだろうが、要らざる力こぶだろうが、ここはあえて守旧派として振る舞うことにしたゆえんです。

(この項おわり)

閑語のつづき ― 2023年07月07日 09時01分00秒

タイムマシンの実現可能性に関連して、「親殺しのパラドックス」というのがあります。有名な話なので今更ですが、もしタイムマシンで過去に戻って、自分が生まれる前の親を殺したら、いったいどうなるのか?という思考実験です。

自分の親を殺したら、自分も生まれないわけだから、そもそも親殺しを企むことはできないし、親を殺すこともできない。でも、その出来ないはずのことを、あえてやらかしたら、一体どうなるのか?

★

先ほど、自分のことを称して「守旧派」と書きました。

でも守旧派とはいっても、例えばツイッター上で、日の丸アイコンを用いたり、プロフィールにことさら「日本を愛しています」と書くことは決してないでしょう。西行だって、利休だって、光悦だって、芭蕉だって、そんなことはしないはずです。それはいかにも愚かしい振る舞いだと思います。

それを愚かしいと感じるのは、どうやらネット上で日の丸を打ち振って「日本大好き」と叫ぶ人々は、往々にして中国や半島の文化とその影響を否定し、その上で本朝の絶対的優位を主張したいらしいからです。それは端的に物を知らない態度だし、いにしえの文化創出者がいちばん驚くのも、たぶんその点でしょう。

★

彼らの試みは、一種の「親殺しのパラドックス」です。

不可能という以前に、パラドキシカルで不条理な試みです。

星形の話(前編)…晴明判と陸軍星 ― 2023年07月09日 07時46分09秒

安倍晴明は言うまでもなく平安時代の陰陽師で、子孫の土御門家は天文道を家業にしたので、晴明ゆかりの紋所が星形をしていると聞けば、晴明と星を結びつけて、そこに何か意味を求めたくなるのは、ごく自然な流れです。

ここで晴明の紋所というのは、「安倍晴明判」とか「晴明桔梗」と呼ばれるものです(以下、「晴明判」と呼びます)。一方、紋帳を繰ると「陸軍星」というのも載っています。これはその名の通り、近代になってから創作された紋のようです。

(京都紋章工芸協同組合著 『平安紋鑑』より)

我々はそのいずれも「星形」と呼んで怪しみませんが、でも線画である晴明判と、中を塗りつぶした陸軍星では、その意味合いがずいぶん違うように思います。

★

晴明判は、中国古来の陰陽五行説にいう「相剋図」を紋章化したものと言われます。

陰陽五行説とは、この世界が「陰陽」の二気と、「木火土金水」の五大要素から成るとする思想で、この五大要素間には、じゃんけんのような勝ち負けがある…というのが「相剋」の考え方です。たとえば木は土に勝ち(木剋土)、土は水に勝ち(土剋水)、水は火に勝ち(水剋火)…という具合で、これらを順々に線で結ぶと、そこに星形が浮かび上がります。

この場合、5つの点を結ぶ線そのものが重要であり、中を塗りつぶしては意味を失います。

★

晴明判と同様の図は「ペンタグラム」と呼ばれ、世界のあちこちで呪符や護符として使われています。

(19世紀フランスのオカルティスト、Éliphas Léviによる「テトラグラマトン・ペンタグラム」。ブリタニカ「pentagram」の項より)

各地のペンタグラムは、文化の伝搬による場合も当然あるでしょうが、独立に発生した場合も少なくないでしょう。ペンタグラムは、5という数のシンボリズムを背景に、対称性の高い印象的な形でありながら、一筆書きで簡単に書けるという特徴があるので、十字や卍が汎世界的に見られるのと同様、どこでも自然発生しうるからです。

★

晴明判はときに「五芒星」とも呼ばれます。

ただし、これは陸軍星と同様、近代になって生まれた呼び方だと思います。

「芒(のぎ)」というのは、イネ科植物の実の一粒一粒の先端の突起のことで、要するに「とんがり」の意です。

(芒(のぎ)。『大辞林』挿絵より)

すなわち五芒星とは、「5つのとんがりのある星」という意味なので、晴明判を星の形と見なせば、たしかに五芒星と呼べないことはありません(陸軍星は元より五芒星です)。

ただ、繰り返しになりますが、晴明判と五芒星はその成り立ちが大きく異なります。その最大の違いは、晴明判は概念的にあれ以上簡略化できないのに対し、五芒星の方は贅肉を削ぎ落とせば、「大」字形に簡略化できることです。

すなわち印刷記号でいう「ファイブ・スポークド・アスタリスク」が、五芒星の究極の姿というわけです。

(長くなったので、ここで記事を割ります。後編につづく)

星形の話(後編)…放射する光 ― 2023年07月09日 07時51分52秒

前編では、安倍晴明判と五芒星の異同について述べました。

晴明判はあの一筆書きの線に意味があり、五芒星は中心から飛び出す5本の角こそが中核的要素だ…というのが話の一応の結論でしたが、ここからさらに話を発展させます。

★

五芒星は角の数を増やせば、六芒星にも八芒星にもなります。

(紋章となった星たち。大修館『イメージ・シンボル事典』より)

数に伴うシンボリズムを無視すれば、いずれも中心から放射する光条表現が中核であり、空に浮かぶ星そのものを図像化している点で共通です。

★

印刷記号のアスタリスク(*)も、古代ギリシャ語でずばり「小さな星」を意味する「アステリスコス」が語源で、通常は雪華模様のような6本角ですが、前編で挙げたような5本角もあり、さらには8本角や、中には16本角のアスタリスクもあって、ちゃんとUnicodeも存在します(U+273A)。

英語版wikipediaの「Asterisk」の項には、記号としてのアスタリスクの歴史が書かれています。それによると、紀元前2世紀の文献学者である、サモトラケのアリスタルコスが、ホメロスの詩を校訂する際に、註釈記号として「アステリスコス(※)」(当時のアステリスコスは日本の米印と同じ)を用いたとあって、その歴史もずいぶん長いようです。

★

ここで気になるのは、西洋では星を図像化する際、その周囲を取り巻く光条の表現を重視したのに対し、東アジアではどうだったかという点です。

明るい星がピカッと光るのを見ると、星の周囲を取り巻く光条が見えます。私ばかりでなく、多くの方にとっても同様でしょう。昔の日本人だって目の構造は変わらないので、たぶん同じはずです。したがって星をリアルに描けば、光条が必然的に伴う気がするのですが、日本の星の絵は円(circle)や小円(dot)ばかりで、光条を伴う作例は未だ見たことがありません

(キトラ古墳天文図・部分)

(『和漢三才図会』所載の星座図)

(星曼荼羅。『日本の美術No.377』表紙)

これは不思議なことです。

東アジアの絵画は、「見た目」よりも、その背後にある「本質」を描くことに意識が向いていたのだ…というのをどこかで読んだ記憶があります。「だから光条をあえて無視して、星の本体だけ丸く描いたのだ」と考えれば、この場合も一応説明は付きます。

でも、光条表現自体は日本にも古くからありました。

(奈良国立博物館蔵「山越阿弥陀図」(部分)、14世紀)

たとえば、仏像の光背です。特に山越阿弥陀図と呼ばれるものは、西の山に沈む夕日に西方浄土の阿弥陀如来を重ねてイメージしたものと言われるので、その光条は端的に太陽のそれを表現したものです。

(文化デジタルライブラリーの大太鼓紹介ページより)

あるいは雅楽器の大太鼓(だだいこ)。その頂部には日輪と月輪が飾られ、いずれも見事な光条を伴っています。太陽や月に光条を認めるなら、星にだって認めてもいいのに…と思います。

不定形な「光」を描くのは、確かに技術的に難しいことかもしれません。

しかし戸田禎佑氏の『日本美術の見方』(角川書店、1997)によれば、平安後期に日本絵画は大きな変革を遂げて、炎や水のような不定形モチーフを描くことが可能になった旨の記述があります。炎が描けるなら、光だって描けても良さそうな気がします。

(戸田氏が例にあげる「伴大納言絵詞」の炎の描写)

★

とはいえ現に星の光条表現がない以上、昔の日本人にとって、それは「見れども見えず」の状態だったと結論づけるほかありません。まあ、身近なものほど、往々にして指摘されるまで気づかないのも確かです。(歩行者信号は必ず「青」が下で、あの男性は必ず向かって左方向に歩いていることに気づいてましたか?)

そして、もし昔の日本人が、星には光条が伴うことを意識していなかったら、晴明判はそもそも星の表現としては成り立たないはずだ…ということを、再度指摘しておきたいと思います。

★

じゃあ、日本人はいつ星と星形の結びつきを知ったか?

…というのが、次に考えるべき点ですが、これは別の機会にとっておきます。江戸時代の蘭学隆盛期にはたぶん知っていたと思いますが、それ以前、安土桃山の南蛮文化の頃はどうだったかとか、調べようと思うと、これは結構調べ甲斐のある課題です。

最近のコメント