明けぬ梅雨 ― 2023年07月11日 07時55分06秒

激しい雨によって、九州を中心に甚大な被害が出ました。

梅雨明けが近いと言われながら、「夜明け前がいちばん暗い」の言葉通り、容赦のない雨が続いています。今回被害に遭われた方はもちろん、雨と炎暑に苦しめられている多くの方々にお見舞い申し上げます。

私の方は、ここに来てにわかに本業に追われだしたので、しばらく記事の更新頻度を下げます。

梅雨明けが近いと言われながら、「夜明け前がいちばん暗い」の言葉通り、容赦のない雨が続いています。今回被害に遭われた方はもちろん、雨と炎暑に苦しめられている多くの方々にお見舞い申し上げます。

私の方は、ここに来てにわかに本業に追われだしたので、しばらく記事の更新頻度を下げます。

琥珀色のクワガタ ― 2023年07月15日 09時33分21秒

しばらく前に今年初めての蝉を聞き、「あ、鳴いているな」と思ったら、昨日は急に蝉時雨状態になりました。先駆けに続いて、いよいよ本隊のお出ましです。

それにしても、地面の下で互いに相談していたわけでもなかろうに、よくこれほどタイミングが揃うものだと感心します。

★

さて、何か涼し気なものはないかな…と思って、まあ涼しいかどうかは分かりませんが、季節柄、昆虫のブローチです。

つる草に昆虫のモチーフは、いかにも19世紀のアール・ヌーヴォーっぽいですが、購入したカリフォルニアの業者によれば、1930年代の品とのことでした。アール・デコ期に入ってからも、ちょっとレトロなデザインとして、こういうものが受け入れられる素地があったのでしょう。

そう思って見ると、そもそも素材は真鍮だし、このクワガタにはめ込まれているのはガラスの模造宝石だし、全体に気取りのないお手軽感があります。これこそが時代の気分だったのかもしれません。

葡萄の葉にたまった露もファセットのガラス玉。この辺はたしかに涼し気かも。

(裏面)

★

改めて暑中お見舞申し上げます。

今日も当然30度超えで、さらに明日・明後日は35度だ、39度だ…と天気予報は脅しています。

どうぞご自愛のほど願います。

アメシストの蜘蛛 ― 2023年07月16日 09時29分21秒

昨日の流れで、もうひとつ虫のアクセサリーを載せます。

これも1930年代、アールデコ期の蜘蛛のブローチです。

こちらは英国ノリッジから届きました。

素材は銀、そこに紫水晶の胴、月長石の胸、ガーネットの両眼が光っています。

この蜘蛛はペンダントトップにしてもいいと思うんですが、現状は素朴なc形クラスプの留め具がついたブローチです。途中でブローチに改変されたのかもしれません。仮にそうだとしても、その加工が施されたのはずいぶん昔のことでしょう。

★

蜘蛛のアクセサリーは、今でもゴシック・ファッションや、ハロウィンのコスチュームでは人気があるのかもしれません。でも、昔はそういう特殊な色合い(=不気味さゆえの選好)とは別に、もっと日常使いのアイテムだったのではないか?という疑念もあります。

ものの本によれば、もともと蜜蜂はラッキーアイテムとして、西洋世界で親しまれていたそうですが、19世紀のジュエリー界に「昆虫ブーム」が訪れると、蜂はもちろん、甲虫やら、蜻蛉やら、いろんな昆虫が女性の身を飾り立てることになったのだとか。

(別冊太陽『骨董をたのしむ62・永遠のアンティークジュエリー』(平凡社、2004))

昨日のクワガタや、今日の蜘蛛のブローチは20世紀前半の品ですが、いずれもその末流ではないかと思います。

★

そうした昆虫アイテムの流行には、アールヌーヴォーを染め上げていたジャポニズムの影響もあったでしょうが、それ以上に、19世紀後半に大衆化した博物学の一大ブームの影響を見落とすことはできないと思います。

当時は女性だって磯に出かけて貝を拾い、イソギンチャクをつかまえ、森の小道で苔やシダを採集し…という具合でしたから、野の虫たちもまた「追い求められる存在」であり、「憧れを誘う存在」だったわけです。

★

それがいつしか、昆虫は嫌われる存在、不気味な存在になり、農業害虫や衛生害虫以外に、単に不快という理由で忌避される「不快害虫」という言葉が生まれ、「不快害虫」を駆除する殺虫剤が、スーパーやホームセンターの棚にズラッと並ぶ状況になりました。

その理由のすべてを説明するものではないにしても、その一端を解き明かしたのが以下の論文です(ただし、リンク先は原論文ではなく、その解説ページです)。

■深野祐也・曽我昌史

「なぜ現代人には虫嫌いが多いのか?

―進化心理学に基づいた新仮説の提案と検証―」

「なぜ現代人には虫嫌いが多いのか?

―進化心理学に基づいた新仮説の提案と検証―」

もともと毒のある虫のように、「避けるべき虫」というのはいたわけですが、身近に虫がいなくなると、避けるべき虫とそうでない虫を区別することができなくなり、虫といえば一様にみな避けるようになったのだ…という説です。(それと、屋外より屋内で虫を目にする機会が増えると。感染症リスク回避のため、虫に対する嫌悪感がより強まることも要因のひとつに挙げられています。)

まあ、身の回りに虫がやたらめったらいたら、いちいち嫌悪や回避もしていられないわけで、虫と出会う機会が減って、生活空間で虫の存在が「有徴化」することが、虫嫌いの発生の前提であることは確かだと思います。

ともづなを解け、帆を上げよ ― 2023年07月17日 11時52分54秒

今日は海の日。

さっきeBayを流し見していて、ふと次のような商品写真が目に留まりました。

ドイツで1970年代に使われた学校用掛図です。

お値段は59ユーロ、日本円にして9,200円。

とはいえ、この場合、ドイツも59ユーロもあまり関係がありません。そもそも、私にこれを買うつもりがないからです。(わざわざドイツから取り寄せなくても、日本にだって似たような地図はあるでしょう。)

それでも、何となくこの地図に心が動くものがあって、じーっと見ているうちに、それがふと言葉になりました。

『高丘親王航海記』。

平安時代はじめの人である高丘親王が、老の身を奮い立たせて唐に渡り、さらに天竺を目指して、東南アジアまわりの壮大な船旅に出立した…という史実に、澁澤龍彦の奔放な想像力が加わった幻妖な作品です。そして、上の地図は、ちょうど親王の航海経路をすっぽり含んでいます。

本作は結果的に澁澤の遺作となったことで、さらに幻想味が増した気がしますが、白状すれば私はまだ読んだことがありません。ただ、「高丘親王航海記」という7文字に、私自身のイマジネーションを重ねて、なんとなく読んだような気になっていただけです。

(澁澤自身による『高丘親王航海記』創作メモ。「季刊みずゑ」1987冬号より)

しかし、こういうのを機縁というのでしょう。

夏休みの読書感想文よろしく、この夏の読み物はこれで決まりです。

本の方はさっき注文しました。

人類学博物館にて ― 2023年07月19日 18時51分35秒

すさまじい暑さが続いていますが、一昨日は『高岡親王航海記』を注文した後、勇を振るって外出しました。向かった先は南山大学人類学博物館。

『高岡親王航海記』には、いろいろ南方の異人たちが登場するらしいので、そこから連想しての訪問です。

まあ大航海どころか、てくてく歩いて行けるぐらいの距離なんですが、なにせ学校休業日は博物館も休みだし、平日も午後4時半には閉まってしまうので、これまで行く機会がありませんでした。一昨日はたまたまオープンキャンパスの日と重なったための初訪問です。

【注】 同日撮影した写真を手違いですべて削除してしまい、復元もできないため、以下、Googleマップに投稿された写真をお借りします。著作権はもちろんすべて原撮影者の方にあります。なお、撮影時期の関係で、現況とは異なる場合があります。

南山大学は上智大学と兄弟分のカトリック系の大学です。

カトリックの僧侶はザビエルの昔から、世界の津々浦々に布教に赴き、布教と併せて現地の文化について研究を重ねてきた…という歴史が、この人類学博物館の背後にはあります。そして、南山大学の人類学教室は、日本の人類学の歴史の中でも特筆すべき地位を占めていると聞きました。

★

博物館は正門近くのR棟地下にあります。

入口に置かれたクリアファイルも記念絵葉書も、ご自由にお取りくださいという太っ腹。しかも展示品はレプリカではなく全て本物なのに、どれも触ってOK、写真もフラッシュをたかなければどうぞご自由に…という、これまた鷹揚な点に驚きました。

私も含め多くの人は、「見るだけの展示」に慣れ過ぎていますが、実際に手で触れるというのは、とても重要なことだと思いました。私が痛感したのは、たとえば新旧の石器類です。

その刃の尖り具合と切れ味は、見ているだけでは決して分からないでしょう。そしてその感触の向こうに、文字を持たなかった人々の見ていた風景が、一瞬鮮やかによみがえったような気がしました。

上の写真は、タイの少数民族で唯一漢字を用いているユーミエン族(ヤオ族)の「評皇券牒」。ユーミエン族の出自から説き起こし、彼らが中国皇帝から直々に移住生活の自由や免租の特権を与えられていることを、皇帝の勅許状という体で書き記した一種の偽文書です。その内容・体裁が、木地師の元祖を惟喬親王に仮託した、いわゆる木地屋文書【参考LINK】とそっくりなことに驚きました。

(ヤオ族の女性。Wikipediaより(rex pe 氏撮影)。ただしこれはタイではなく、中国在住者を撮影した写真のようです。)

ユーミエン族がタイの国境を越えたのは19世紀のことだそうで、そう古いことではありません。でも、ユーミエン族に限らず、中国南部の各民族は、これまで幾度となくその居住域を変え、インドシナ半島へと移り住んだ集団もあるでしょう。今では国境線がリジッドになり、定住政策も進んだので、その移動は緩慢なものとなりましたが、 ユーミエン族の歴史の向こうには、それよりもさらに長く、複雑な民族移動の歴史が――それこそ高丘親王の時代から続くであろう歴史が――垣間見えるようです。

★

帰り際、再び石器コーナーの前に立った時、唐突にこんなことを考えました。

人類最大の発明は、火薬でも、活版印刷でも、インターネットでもなく、「言語」だと私は思います。言語を獲得したことで、人類は後戻りのできないルビコンを渡ったと思えるからです。

言語によって人は経験を固定し、それを他者に伝えることができるようになりました。その意味で、言語こそ文化的遺伝子そのものです。そして言語によって、人は「今、ここ」のくびきを逃れて、未来でも過去でも、はるかな山の向こうでも、時空を超えて自由に精神を飛ばすことができるようになりました。

人はいつ言語を獲得したのか?

それはもちろん文字の発明よりもはるかに前でしょうが、「いつ」に関して定説はありません。でも、石器の進化の歴史の中のどこかであることは確実です。

石器と言語はともに世界を切り開き、裁断する―。

この石器群の中にこそ、人類が不可逆な変化を遂げた言語誕生の秘密も隠されているのであろう…と、その刃先に一つずつ触れながら、考えていました。

一方で、言語が生まれたことで、人はリアルな世界から切り離されて、言語が作り出すヴァーチャルな世界に閉じ込められたとも言えます。我々は「アオイ-ソラ-ト-シロイ-クモ」という言葉に邪魔されて、もはや本当の青い空と白い雲と向き合うことができなくなっている気がしてなりません。(たしかに、無心に空を見上げているときもなくはないんですが、対象を意識するともうだめです。このことはたしか以前も書きました)。

言語はこの上なく強力な道具であると同時に、強く人を束縛するものです。

言語以前の人類は、たぶん眼前にないことを思い患うことはなかったでしょうし、ひょっとしたら死すらも恐れなかったかもしれません。言語こそがアダムの林檎であり、楽園を追われる元となった、人類の原罪そのものではないか…と思ったりします。

★

人類学博物館を訪れ、そこを辞するまで、参観者は私一人だけでした。

人目を気にすることなく、上のような思い入れたっぷりの時間を過ごせたことは、とても贅沢な時間の使い方で、暑さを乗り越えて訪問してよかったです。

理科室の夏 ― 2023年07月21日 05時42分53秒

地元の小中学校は、今日から夏休みです。

通勤電車がちょっぴり空くというのもあるし、それ以上に「夏休みの空気」というのがあって、夏休みの期間中は、こちらも自ずとのんびりした気分になります(小さなお子さんがいるご家庭では、また違った思いもおありでしょうが…)。

★

がんどうかずらの大きな実から翼をつけた種子が飛び出

して滑空する。ハンブルグのフリードリヒ・アールボル

ンによるその発見が契機となって単葉機タウペ(=鳩)が

作られた。ぼくがタウペの絵をみたのは、リリエンター

ルのようにグライダーにのって空を飛びたいと真剣に考

えていたときだった。図書館で調べた図版をもとに竹や

布で作る計画を立ていた。鐘楼の石垣から蝙蝠傘をもっ

て飛び降りようという級友の誘いを、「もっと大きな傘

がいる」と断り、実行した二人がともに捻挫と打撲を負

ったことで、無傷のぼくは臆病者にされていたので、グ

ライダーによる滑空は実行しなければならなかった。

して滑空する。ハンブルグのフリードリヒ・アールボル

ンによるその発見が契機となって単葉機タウペ(=鳩)が

作られた。ぼくがタウペの絵をみたのは、リリエンター

ルのようにグライダーにのって空を飛びたいと真剣に考

えていたときだった。図書館で調べた図版をもとに竹や

布で作る計画を立ていた。鐘楼の石垣から蝙蝠傘をもっ

て飛び降りようという級友の誘いを、「もっと大きな傘

がいる」と断り、実行した二人がともに捻挫と打撲を負

ったことで、無傷のぼくは臆病者にされていたので、グ

ライダーによる滑空は実行しなければならなかった。

これは稲垣足穂や長野まゆみさんからの引用ではありません。

(編集工房ノア、2000)

『幻想思考理科室』は森哲弥氏(1943-)の詩集で、2001年のH氏賞受賞作です。

収録詩数はぜんぶで30篇。上に引用したのは、そのうちの「3 種子飛翔」の冒頭部です(改行は原著のまま)。

(「19 糸」)

理科室とか理科趣味をテーマにした詩というと、何となくとがった言葉をゴツゴツ並べた、ムード先行のものが多いイメージを勝手に抱いていました。まあ、これは詩人の咎というよりも、私の頭が詩文に適さず、散文向けにできているせいもあるでしょう。ですから、名作とされる賢治の詩作品だって、私には正直よくわからないものが多いです。

それに引き換え、本書に収められた作品はいずれも「散文詩」に分類されるもので。詩というよりはエッセイに近い味わいを持つものばかりです。そのせいかスッと肚におちる感じがありました。

ぼくは、自転車を見てふと考えるのだ。乗り物の発明史

の中で、自転車の発明は出色ではないかと。

自転車は作用機構だけで出来た乗り物である。車輪、ク

ランク、歯車、梃子など初歩的な力学の原理によってそ

れは成り立っている。乗り物は作用機構だけでは動かぬ。

機関が必要だ。自転車には架空の機関が厳然と想定され

てもいるのだ。この機関は立派な内燃機関である。酸素

と水と有機物とそして微量の無機物の化学合成で生ずる

エネルギーによってその機関は発動する。

の中で、自転車の発明は出色ではないかと。

自転車は作用機構だけで出来た乗り物である。車輪、ク

ランク、歯車、梃子など初歩的な力学の原理によってそ

れは成り立っている。乗り物は作用機構だけでは動かぬ。

機関が必要だ。自転車には架空の機関が厳然と想定され

てもいるのだ。この機関は立派な内燃機関である。酸素

と水と有機物とそして微量の無機物の化学合成で生ずる

エネルギーによってその機関は発動する。

(「9 力学有情」より)

この詩集を読んでいる私は、もちろんいい歳をした大人です。でも、この詩集を読んでいると、何だか自分が少年の頃に戻って、すぐれた理科趣味を持つ叔父さんから、世界の理(ことわり)を説いて聞かされているような気分になります。その言葉は怜悧というよりも、温かさを感じさせるもので、同時にとても佳い香りのするものです。

★

夏休みといえば理科室…というのは、私の個人的な思い込みに過ぎませんが、入道雲と人気のない理科室には、どこか通い合う情緒があるような気がします。

コペルニクスの隣にいる例のあの人 ― 2023年07月23日 08時56分59秒

ちょっと前にも書きましたが、コペルニクスが亡くなったのは西暦1543年のことで、主著『天球の回転について』が公刊されたのも同じ年です。あと20年すると「コペルニクス500周年」が、世界中でにぎにぎしく祝われることでしょう。

一方、今から80年前、1943年は「コペルニクス400周年」でした。

そこにはコペルニクスの記念切手と記念スタンプが捺され、その祝賀ムードに花を添えていました(スタンプにある「5月24日」というのは、彼の命日です)。

最近、同じスタンプの捺された別の封筒を目にしました。

そう、その祝賀ムードには大きな影が差していたのです。

1939年、相互不可侵条約を結んだナチス・ドイツとソ連が、ポーランドに東西から攻め入り、国家としてのポーランドは消滅。両国による分割統治が始まりました。その結果、コペルニクス400年もまた、ドイツ発行の記念切手と、ドイツ語表記の記念スタンプによって、「ドイツ人天文家・コペルニクス」として祝われたのでした。(ただし最後の点は、ナチス以前から、コペルニクスのアイデンティティはドイツ人だとする、ドイツの身びいき論が根強くありました)。

★

コペルニクスとヒトラー。

ナチスとオカルティズムの関係は、ときに面白おかしく語られることもありますが、ヒトラー自身は(大衆扇動の手段として重用はしたものの)、迷信の類を強く嫌悪したとも聞きます。では、ヒトラーは理性的な人間であったのか?…と考えると、彼の主張と行動は、疑似科学に彩られた反理性的なものであったと言わざるを得ません。

まあ、反理性的ではあっても、人としての美質を備えた人もいるし、反対に理性的ではあっても、人間的に芳しくない人もいるので、<理性-反理性>の物差しで善悪がスパッと決まるわけでもありませんが、コペルニクスとヒトラーが並んでいるのを見ると、人間の可能性と限界について、いろいろな思いがモヤモヤと浮かんできます。

ソビエトの星 ― 2023年07月25日 19時32分07秒

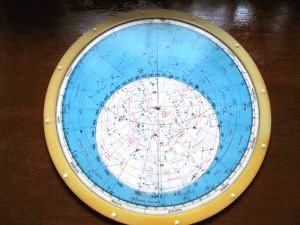

旧ソ連の星座早見盤です。1980年製なので、ソ連の歴史もだいぶ終わりに近い方ですが、もちろん同時代の人間は、ソ連が間もなく消滅するとは、知る由もありませんでした。

裏面のラベルをGoogleに訳してもらうと、これは「ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国 教育省技術教材製造局」が発行したものだそうで、このお硬い感じがいかにも旧共産圏です。

ベースはプラスチック製で、そこに紙の星図をはさみ、さらに表面を薄いビニールシートの回転盤で覆っています。もちろん、実用面からいえば、そこに何の問題もありません。ただ、デザイン面からいうと、何となく1950~60年代チックなアナクロ感が漂います。素材のチープさ、印刷のかすれ、そっけないフォント、そして地味なカラーリング―それらが相まって、そうした印象を生んでいるのでしょう。今となっては、それが「旧共産圏グッズ」に共通する、ひとつの味ともなっています。

★

この早見盤は、北緯55°±5°用で、北緯55°とはモスクワの緯度です。北海道のてっぺん、宗谷岬が北緯45°ですから、それよりもずっと北の星空を表現しています。

北極星の高度は、すなわちその土地の緯度で、東京付近なら地上から35度、北方のモスクワなら55度の北の空に見えています。さらに北極点まで行けば、北極星は天頂に輝き、目に見える星はすべて大地に沈まぬ周極星になります。

この早見盤も、普段使っている日本の星座早見より、ずいぶん北極星が天頂に寄っていて、しかも星の見える範囲を示す「窓」も、見慣れた楕円ではなく、真ん丸に近いです(北極点まで行くと「窓」は文字通り真円になります)。

星座早見盤の使い方は万国共通ですし、星座名や月名もなんとなく(発音はできないまでも)類推で分かるので、普通に使うこともできます。ただ、そこには自ずと時代と国を違えた異国感があって、見えている星までも何だかソビエトっぽい感じがします。

(ここまで星座境界を正確に区切ってある星座早見盤は珍しいでしょう。その点も特徴の1つだと思います。)

ソビエトの星(補遺) ― 2023年07月26日 18時58分01秒

昨日の星座早見に触発されて、天文とは全然関係ありませんが、ちょっとした思い出を書き付けておきます。

東西冷戦体制というのは、私が生まれたときには既に存在したので、何か自然物のような、あたかも大昔からある太平洋や富士山と同じようなものとして、子供心に受け止めていたような気がします。だから冷戦が終結した時、「どんなに強固に見えても、人間社会というのは変わるものなんだなあ…」ということを、頭ではなく、生々しい感覚として味わったのでした。きっと、玉音放送を聞いた少国民も、そんなことを思ったでしょう。

★

若い人からすると、ソ連も今のロシアも同じに見えるかもしれません。

確かに連続している部分も多いのですが、でも「ソ連」という言葉には、今の「ロシア」にはないいくつかのイメージが付きまとっていました。

一つは「盟主」のイメージです。

ソ連は痩せても枯れても「東側陣営」の盟主でしたから、孤立しがちな今のロシアよりも、はるかに堂々としたイメージがありました。

もう一つは「労働者」のイメージです。

ソ連は建前としては労働者による、労働者の国でしたから、町のあちこちに筋骨隆々とした労働者像が立ち、人々はしょっちゅう労働歌を歌って団結を誇る…みたいなイメージがありました。

あるいは国家全体を覆う「鉄」のイメージもあります。

ソ連の労働者は盛んに鎌を振るい、ハンマーを打ち下ろし、鉄鉱石を掘り出しては砲弾を拵えました。そして共産党政府は鉄条網で国土を仕切り、鉄の組織で国家を統制したのです。

そんなもろもろのイメージを、プロパガンダアートにくるみ、ソ連という国は自己像の演出に余念がありませんでした。

★

何だか妙に熱弁をふるっていますが、要はある世代にとって、「ソ連」という存在には独特の感慨が伴うことを言いたかったのです。そしてここまで語って、はじめて「旧共産圏グッズ」の味わいも伝わるような気がします。

振り返れば、昨日の星座早見盤にも、上のような個人的連想がまとわりついていることを認めないわけにはいきません。

龍珠の伝言 ― 2023年07月27日 19時45分48秒

澁澤龍彦の『高丘親王航海記』。

その見開きには、澁澤自身が描いた地図が印刷されています。

この図と、先にeBayで見た地図との類似に刮目しつつ、やっぱりあれは高丘親王の地図だったなあ…と改めて思いました。

★

この作品はさほど長いものではありません。

雑誌「文學界」誌上で、昭和60年11月号(1985)から連載が始まり、昭和62年6月号(1987)で全7章が完結。同年10月に単行本化されました。

その間、昭和62年8月5日に澁澤龍彦は没し、本作が彼の遺作となりました。

この首尾が整っているような、整っていないような、全編が夢の中にあるような作品の中で、親王の乗った船は、ついにセイロン島のすぐ手前までたどり着きます。しかし、魔の海域に阻まれ、暴風で船が吹き戻された結果、親王は最後にマレー半島で虎に喰われて客死します。

といっても、不遇の死ではありません。

同地の虎は、空を飛ぶように天竺との間を往復していると聞かされた親王は、自ら虎に喰われることで、虎の肉体と一体化して天竺に渡ろうと計ったのです。その願いが叶い、親王の血に濡れた骨が山野に散らばっている上を、その身辺に仕えた侍童が、人面鳥身の迦陵頻伽と化して、親王の名を叫びながら天竺に飛び去る…という哀切な場面で全編は終わっています。

★

親王にとって、天竺行は求法の旅のようでありながら、その実、父・平城帝の愛人にして、親王にとっては永遠の女性だった藤原薬子への思慕を遂げるためのものであったことが、作中繰り返し描かれています。

そして、藤原薬子を象徴するものとして登場するのが「珠」です。

本作は、珠を仲立ちにして母なる存在と合一するというテーマを描きつつ、そこに鮮血のイメージや、どこまでも続く海原といった「母なるもの」の象徴が幾重にも重なっています。私はそこからさらに謡曲「海士(あま)」を連想し、「海士」を愛した稲垣足穂のことも思い浮かべますが、そこまで行くとさすがに過剰解釈のそしりを免れないでしょう。でも、気になるイメージなので、こうしてブログの隅に書いておきます。

★

作者とその作品を混同することは厳に慎まねばなりませんが、この場合、真珠を呑んで病を得た高丘親王が、咽頭がんに罹り「呑珠庵」と号した澁澤の分身であることは疑いようがなく、両者が死の間際に見たヴィジョンもまた共通するところが多いように思います。

そういえば、作家・澁澤龍彦の最初期の作品が「マドンナの真珠」(1959)であったことも、不思議といえば不思議なめぐりあわせです。

最近のコメント