謎の星座早見時計 ― 2024年03月07日 06時01分27秒

時計といえば、なんだか妙な時計を見つけました。(この時計はウクライナの人が「ビンテージ」と称して販売していました。)

「星座早見盤を組み込んだ腕時計でしょ?ぜんぜん妙じゃないじゃん」と、普通の人なら思うでしょう。もちろん私もそう思いました。加えて、「まあ安価な品だったら、恒星時に対応した正確な星空を再現するのではなく、星座盤が24時間で一周するだけかもしれんなあ…」とも。(その実例はすでに登場ずみです ⇒ LINK)

でも、この時計はそんなものではなかったのです。

これは、星座盤がかちかちと素早く回転する、つまり星座盤が秒針の役割を果たしている時計なのでした。要するにこの星座早見盤っぽいギミックは、完全に見掛け倒しで、そういわれてみれば、表現されている星空も、現実の星座に全然対応していません。

(時計の針の上を白い星をプリントした透明盤がくるくる回ります。針の下にある金色の天の川と月は固定。)

まあ、そういうトイウォッチがあっても別に悪くはありません。

でも、そもそもこの時計を作った人は、なぜこういうデザインを思いついたのか?…その点に私の興味は集中しました。

(文字盤の周囲に1~31の数字が書かれていて、いかにもカレンダー機能がありそうですが、ありません)

普通に考えると、星空っぽいものがくるくる回るのが何となく面白い…という点を除けば、そこには何の意味もないように見えます。でも、何の意味もないものを作ることは、むしろ至難のことですから、やっぱりそこには何か意味があるのではないか?

たとえば、「見た目にだまされて買う奴がいるかもしれんぞ」という、一種のイカサマ商品である可能性は、真っ先に考慮されねばなりません。あるいは、「どっちにしろ低コストで正確な星空を再現するのは無理なんだから、いっそのこと派手に回してやろうじゃないか」という、振り切った思いがそこにはあったかもしれません。

ただ、そうした人間臭い理由を排除すると、残る可能性はただ1つです。

すなわち、これは1分間で自転する惑星からきた異星人が故郷を懐かしんだ作ったものであり、この見慣れぬ星空は彼らの惑星から見た星座を表現しているのだ…というのが、いちばん理にかなった解釈だと思います。

表にも裏にも、メーカー名や製造国の記載が一切ないことも、この推測を強力に裏付けています。

天上 影は変わらねど ― 2024年03月05日 17時42分12秒

今日も時計の話題。

今回登場するのは、美しい天文時計の絵葉書です。

時計自体のデザインも美しいし、絵葉書のほうも金のインクがきらめく美しい仕上がり。ハーフトーンのモノクロ版に(おそらく)石版で色を乗せるという、折衷的な方法で印刷されています。

版元のカール・ブラウン社は「美術研究所」を名乗るだけあって(正式な名乗りはKunstanstalt Karl Braun & Co.)、その印刷に相当意を用いたのでしょう。ネット情報によれば、同社は1898年にミュンヘンで生まれ、1911年にベルリンに移転したとのことですが、この絵葉書はベルリン移転後の1914年頃の発行です。

★

ちょっと驚くのは、この古風な天文時計が古いものでもなんでもなくて、絵葉書が刷られた当時、出来立てほやほやの新品で、しかも、場所が教会とか市庁舎とかではなくて、ビクトリア保険会社という一営利企業の社屋だという事実。

まあ日本でもそうですが、銀行とか保険会社は信用が大事…というわけで、当時はことさらに重厚な建物が求められたのかもしれませんが、そこに天文時計を取り付けるというのは、日本人にない発想でしょう。近代に入っても、ヨーロッパでは依然として、天文時計にシンボリックな――たとえば技術と叡智の象徴とか、所有者の財力と高尚さを示すものといった――意味合いを込めていた例だと思います。

ビクトリア保険会社の巨大なネオバロック様式の社屋は、ベルリン中心部で1893年から1913年にかけて延々と建設が続けられ(それもすごい話です)、現在も地元のランドマークらしいです。でも、同社も保険会社再編の波とともに「エルゴ」社に統合され、この社屋も今では「旧社屋」に過ぎず、天文時計にいたっては、むなしく錆びついた文字盤を残すのみ…と聞くと、そぞろ哀れを催さないわけにはいきません。

時間どろぼう ― 2024年03月03日 14時17分48秒

2月というのは、ちょうどうるう年みたいなもんで、4年にいっぺんしか回ってこないんじゃないですかね。今年も気づいたら、1月が急に3月になっていた…というのが正直な実感です。あまりにも忙しかったせいでしょう。たしかに言われてみれば、2月があったような気もするんですが、記憶が全体にぼんやりしています。

そんなわけで、昨日は一日何もせずボーっとしていましたが、この辺で気を取り直して記事を続けます

★

最近は円安のせいで、買い物といっても絵葉書ぐらいしか買えませんが、絵葉書からも学ぶことは多いので、決して馬鹿にはできません。

これも天文古玩的な魅力に富んだ一枚。

「フランツ・ヨーゼフ・シューベルト」という、やけに立派な名前の社長さんが経営していた、ミュンヘン絵葉書社(Postkartehaus Munchen)の製品です。

絵柄が何だか謎めいていますが、説明文には、「戦争年の1916年4月30日から5月1日にかけての夜を記念して」とあります。これは第1次世界大戦の真っ最中、1916年に、ドイツで初めて夏時間(サマータイム)が実施された記念の絵葉書なのでした。

このときの夏時間は、4月30日の午後11時を、5月1日の午前0時に切り替えることで実施されました。

「ほら、静かな晩にミュンヘンの女の子が聖母教会の塔を用心深く登っていきますよ。そしてにっこり笑って、時計の針を11時から12時にパッと動かしたかと思うと、時の鐘が12回、ドイツ中に高らかに鳴り響くのです!」

最初この絵柄を見たとき、私はエンデの『モモ』の表紙を連想しました。

モモは「灰色の男たち」(時間どろぼう)に立ち向かう存在でしたが、どうも絵葉書の女の子は、時間どろぼうの側のような感じもします。でも、ドイツはそうやって時間を人工的に操作して、人々を労働へと駆り立てたものの、あっさり戦争に負けてしまい、1918年に夏時間も終わりを告げました。(紆余曲折を経て、今はまた復活しています。)

とはいえ、それは絵葉書の罪ではなく、かわいい絵柄は依然として魅力的だし、歴史の証人としても興味深い一枚です。

ちなみに葉書に描かれた塔は空想の存在ではなく、実在するミュンヘンの聖母教会(フラウエン教会)の塔です。

(ミュンヘン市旗(左)とバイエルンの州旗(右)にはさまれてそびえる聖母教会。ウィキペディア「ミュンヘン」の項より)

★

時間どろぼうは今も盛んに暗躍しており、失われた2月も彼らの仕業と私はにらんでいます。

金と銀 ― 2023年06月24日 06時28分23秒

昨日の金色の世界時計から、似たような姿かたちの星座早見を連想しました。

厚みは違いますが(星座早見はガラスがドーム状に大きく盛り上がっています)、それ以外はほぼ同大。

外周の時刻表示を見ると、24時のところが三日月マークになっている点までそっくりです。ただし、金のほうは時計回りに「1、2、3…」、銀の方は反時計回りに「1、2、3…」と数字が振られています。

最初は「これって、実は同じ工場で作られたんじゃないか?」とも思いました。

でも、星座早見盤は2000年代の日本製であり、世界時計の方は、流通した国こそアメリカですが、実は台湾製です(この事実も、この品が東西冷戦期の、つまり中国が「世界の工場」になる前の時代の産物ではないか…と思った理由のひとつです)。

結局、生まれた国も時代も違うので、これはやっぱり他人の空似なのでしょう。

いずれもペーパーウェイトですから、自ずと適当な大きさというのは決まってくるでしょうし、24時間の回転盤を組み込んだ実用品でもあるので、互いにデザインを真似たり、真似されたりしているうちに、似たような姿になることもあるのでしょう。

これが日米台を超えて再会を果たした生き別れの兄弟だったら、もちろん感動的ですし、まったくの他人の空似だとすれば、それはそれで不思議です。プロダクトデザインにも、収斂進化や擬態がある例かもしれません。

★

さあ、これから足穂の待つ京都に行ってきます。

東と西 ― 2023年06月23日 06時15分00秒

一昨日の続きめきますが、太陽が時計代わりになるのは、もちろん地球がくるくる回っているからで、この巨大な時計の心臓部は、太陽ではなく地球の方です。

地球がくるくる回っていることから活躍するのが、こういう「世界時計」。

時計とはいっても、これ自体は時を刻まないので、「時刻早見盤」と言ったほうが正確かもしれません。本体は金ぴかで、真新しく見えますが、外箱の古び方と付属のタイプ打ちの説明書の感じから、1970~80年代、いわゆる東西冷戦期の品ではないかと想像します。

盤全体は、時刻を刻印した「蓋」と、各都市の名を記した「身」に別れていて、蓋をくるくる回せば、「東京が(パリが、ニューヨークが…)〇〇時のとき、モスクワは(シドニーは、リオは…)××時だ」と即座に分かる便利グッズです。

まあ、別に珍しくもなんともない品ですが、手元にあると何かと便利で、「さっきニュースで見た町は、今頃夕餉の頃合いか…」とか、いろいろな気づきがあります。

NYやLAやHK(香港)にまじって、一番上の「DL」というのは何だろう?…と思ってよく考えたら、これは地名ではなくて日付変更線(Date Line)の略でした。

ちなみに中央のロゴの文字が読めますか?

何となくフォルクスワーゲンっぽいですが、違います。

最初、私も首をひねりましたが、上下を逆にして眺めると、そこに浮かぶ文字は「AAA」で、これは「アメリカ自動車協会」の記念グッズなのでした(AAAはアメリカのJAFみたいな組織です)。

★

上で「東西冷戦」を持ち出したのは、アンカレッジからの連想もあります。

アンカレッジの名を耳にしなくなって久しく、その名に思い入れがあるのは、或る世代まででしょう。

アラスカのアンカレッジ空港は、日本からヨーロッパに飛ぶ際の経由地としてお馴染みでした。冷戦期は、シベリア上空を「西側」の飛行機が飛ぶことができなかったため、遠回りせざるを得なかったからです(南アジア~西アジアを経由する「南回りルート」というのもありました)。

もちろん、子供時代の私が飛行機で世界中を飛び回ってたわけはありませんが、アンカレッジの名は、テレビやラジオを通じて身近でしたから、今でも懐かしく耳に響きます。(でも、アンカレッジは別に廃れたわけではなく、現在も重要な空港都市だそうです。)

天文時計の幻を追って ― 2022年11月13日 13時41分22秒

アンティークの天文時計を所有することは、憧れではあっても、現実的な目標とは言えません。それはずばり手の届かぬ花です。

では、せめて雰囲気だけでも…と思って、5年前にこんな品を見つけました(現物は棚の奥なので、以下、購入時の商品写真を借用)。

エディンバラの業者が扱っていた品で、17世紀のイタリア製と聞きました。

黒檀製の筐体と、古びた文字盤はなかなか風格があります。

でも、よく見ればこれは完全に見かけ倒しで、ここには時計の針もなければ、内部のムーヴメントもありません。要するに、これは筐体だけが残された、「かつて時計だったもの」に過ぎません。

さすがに酔狂な買い物だとは思いましたが、この筐体は前面のガラス扉だけでなく、背面の木蓋も自由に開け閉めできるので、何か大切なものをしまう、気の利いたケースになると思ったのです(箱を手にしてから容れる物を考えるなんて、菓子箱をやたら取っておく老人みたいですが)。

(中はがらんどう)

ここで業者の言い分と私の推測を混ぜ合わせて、かつての“栄華”をしのんでみます。

前面のベースは、天空をイメージしたらしい空色に塗られた銅板で、そこに真鍮製のリングが上下に2つ取り付けられています。

上部リングの中央には、太陽の装飾があり、その上の扇型の穴と組み合わせて、これがいわば時計の中核部分。この時計は時針ではなく、文字盤のほうが回転する仕組みで、扇形の穴を通して見える文字盤の一部と、太陽のてっぺんにとび出たポインターを使って正確な時刻を読み取ったようです。

またリングの周囲には、1~12月の月名と星座絵が描かれており、リング全体をくるくる手で回すことができます。当然、このリングも、本来は機械仕掛けで回転してほしいわけですが、どうもそういうカラクリのあった形跡がなく、これはマニュアル操作オンリーの、純装飾的パーツだったかもしれません。

下部の真鍮のリングは曜日目盛りで、こちらは中央の指針が回転する、尋常の形式だったようです。

冷静に考えると、これがカチコチ動いていた時分でも、表示できたのはせいぜい時刻と曜日だけですから、これを「天文時計」と呼ぶのは苦しいかもしれません。

まあいずれにしても、かつての栄華は夢のあと、今となってはその存在そのものが「時」の寓意であり、ヴァニタスとなっている…と言えなくもないでしょう。

ジョージ星辰王 ― 2022年11月12日 16時33分27秒

天王星といえば、その発見者であるウィリアム・ハーシェル(1738-1822)の名が、ただちに連想されます。そればかりでなく、19世紀後半に「ウラヌス」の名称が定着する以前は、天王星そのものを「ハーシェル」と呼ぶ人がおおぜいいました。

この名は主にフランスとアメリカで用いられ、ニューヨークで出版された、あの『スミスの図解天文学』(1849)でも、天王星は「ハーシェル」として記載されています。

もちろん、これはハーシェルの本意ではなく、ハーシェル自身は、時のイギリス国王・ジョージ3世に敬意を表して、ラテン語で「ゲオルギウム・シドゥス」(ジョージの星)という名前を考案しました。そしてこれを元に、イギリスでは天王星のことを「ジョージアン」と呼んだ時期があります。

★

ジョージ3世(1738-1820/在位1760-1820)は、自分と同い年で、“同郷人”(※)でもあるハーシェルを目にかけ、物心両面の支援を惜しみませんでした。(※ハーシェルはドイツのハノーファー出身で、ジョージ3世はイギリス生まれながら、父祖からハノーファー選帝侯の地位を受け継いでいました。)

ハーシェル推しの私からすると、ジョージ3世は、もっぱらその庇護者という位置づけになるのですが、でもジョージ3世の天文好きは、ハーシェルと知り合う前からのことで、彼はもともと好学な王様でした。金星の太陽面通過を観測するために、1769年、ロンドン西郊のキュー・ガーデンに天文台を新設し、併せてそこを科学機器と博物コレクション収蔵の場としたのも彼です。

★

そんなジョージ3世ならば当然かもしれませんが、彼には一種の「時計趣味」があり、精巧な天文時計を、ときに自らデザインして一流の職人に作らせ、それらを身近に置いていたことを、以下の動画で知りました。

■George III and Astronomical Clocks(by Royal Collection Trust)

こちらは、ジョージ3世自身が筐体デザインした天文時計。1768年、Christopher Pinchbeck 2世(1710-83)作。(詳細はこちら)

こうした興味関心の延長上に、キューの天文台があり、ハーシェルとの出会いがあったわけで、思えばハーシェルは実に良いタイミングで世に出たものです。そして、彼が捧げた「ジョージの星」の名も、単なるお追従ではなかったわけです。(まあ、そういう気持ちも多少はあったでしょうが。)

「耳をすませば」に目をこらせば ― 2022年08月27日 09時38分06秒

ちょっと話題が寄り道します。

昨夜の金曜ロードショーで、ジブリの「耳をすませば」(1995年公開)を見ていました。

純粋な中学生カップルの恋と成長を描いた、一種のビルドゥングスロマンです。

その作品中、重要な場所として、「地球屋」というアンティークショップが登場します。

バイオリン職人を目指す少年、天沢聖司の祖父が営む店で、ヒロイン月島雫はここで聖司と語らい、聖司の祖父に励まされながら、内面的成長を遂げていきます。聖司の祖父(西老人)の人物造形もなかなかいいし、店内もいかにも夢のある雰囲気なのですが、今回気になったのは、その建物の正面(ファサード)です。

下はネット上から引っ張ってきた画像。

私が気になったのは、建物の2階、窓の左右に描かれた白線です。

これってどう見ても日時計、いわゆる「垂直式日時計」というやつですよね?

作画上、若干の歪みはありますが、時刻の目盛線(=時刻線)をそれぞれ延長すると、どうやら軒先のてっぺんから放射状に線が引かれているようです(下図)。

時刻線の数を見ると、窓の向かって左に2本、右に4本で、線の間隔もあきらかに左が広く、右が狭く、全体として左右非対称になっているのが気になります。でも、これは特に問題ありません。たしかに壁面が真南を向いていれば、時刻線は左右対称になるはずですが、真南からずれていると、必然的にこんな具合になるので、これはむしろリアルな描写です。

手っ取り早く、英語版Wikipediaの「Sundial」の項に示された図を掲げておきます。

図のキャプションも適当訳しておきます。

「日時計の時刻線に及ぼす傾き(declining)の影響。 左端は北緯 51 度で真南を向くように設計された垂直式日時計。午前 6 時から午後 6 時までのすべての時刻を表示し、かつ正午を中心に左右対称に収束する時刻線を持つ。一方、右端は極地用の西向き日時計で、前者とは対照的に、平行な時刻線を持ち、午後の時刻だけを表示する。両者の間に描かれているのは、それぞれ南南西、南西、西南西に向いた日時計。時刻線は正午を中心に非対称であり、午前の時刻線はより広い間隔を持つ。」

…というわけで、地球屋のファサードも南南西ないし南西を向いているのでしょう。

★

でも、これが日時計だとすると、いちばん利用頻度が高いはずの、正午前後の数時間分の時刻線がないので、実用性に大きな問題を抱えることになります。それに肝心のノーモン(影を示す指針)はどこにあるのか?

(上部中央から斜めに突き出ているのがノーモン)

ここから先は推測になります。

最初、「この2階の壁面には、かつて完備した日時計があったのだが、改築で窓を設けた際に、それが失われたのではないか?」と考えました。でも、この建物でこの位置に窓を設けないことはちょっと考えにくいです。窓も日時計も最初からあった…と考える方が自然です。

となると、この不完全な日時計の設置意図が問題になります。

結論からいうと、西老人にとっては朝方と夕方の時刻のみ分かれば十分であった、あるいは、彼は朝方と夕方のみに価値を認めていた…ということではないでしょうか。西老人は立派な人格者ですが、世間の物差しでいうと、いささか偏屈なところがあるので、これは十分ありうることです。彼は夜に生きる人であり、「うつし世はゆめ 夜の夢こそまこと」(江戸川乱歩)という価値観を持っていたのかもしれません。

ノーモンについては、確かにいくら目を凝らしても画面上に見えません。

でも構造上、それは時刻線の収束点である軒下から、斜め下に突き出していたはずです。たぶんですが、かつては軒下から窓庇をこえて手すり中央まで、下図の黄線のように鋼線等が張られ、それがノーモンの役割を果たしていたのだと想像します。それがいつしか失われて、そのままになってしまったのでしょう。

この日時計自体、最初から実用目的というよりは、多分にシンボリックな存在だったので、それでも一向に構わないわけです。

★

そして、(我ながらにぶいですが)最後の最後に気づいたこと。

それは「地球屋だから日時計があり、日時計があるから地球屋なんだ」ということです。

平野光雄 『時計の回想』 ― 2022年03月19日 07時23分13秒

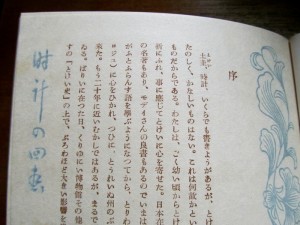

昨日の記事の写真を撮る際、背景に使ったのは下の本です。

■平野光雄(著) 『時計の回想』、書物展望社、1950

1948年から49年、元号でいえば昭和23年から24年にかけて、著者が書きためた時計随筆13編をまとめたもので、序文も含めて本文78頁の可愛らしい本です(たてよこ約15cmという判型も可愛らしいです)。

私は存じ上げなかったのですが、平野光雄氏は時計趣味・時計研究の世界では有名な方だそうです。1909年に秋田で生まれ、幼時から時計に興味を持ち、東洋大学を卒業後は第二精工舎(現セイコーインスツル)に勤務して、趣味と本業が一体となった生活を送られ、時計に関する著作をいくつも上梓された…という、何だかうらやましい経歴の方です。

とはいえ、平野氏が時計趣味の世界で生彩を放ち、同好の士と闊達にやりとりをされるようになるには、もう少し時間が必要です。(『時計の回想』に続く、氏の主著である『時計のロマンス』が出たのが1957年、そして『明治・東京時計塔記』が1958年のことです。この後、氏は60年代から70年代にかけて、時計関連本を次々と世に送りました。)

1950年、昭和25年といえば、終戦からようやく5年。

日本がまだ占領軍の統治下にあった時代です。

(翻訳家・高橋邦太郎による序文)

この『時計の回想』に流れる情調も、戦災で失われた自他の時計コレクションに対する哀惜の念であったり、戦前のよき時代を回顧するノスタルジアであったり、一抹の寂しさを感じさせる色合いのものばかりで、まさに本書が『回想』と題されるゆえんです。(しかも本書が刊行される直前に、それを心待ちにしていた愛妻を喪うという悲劇が、平野氏を襲いました。)

でも、それだけに昔日の思い出は宝石のように美しく、平野氏とそれに共感した関係者の思いが反映されて、この本はとても美しいブックデザインを身にまとっています。本文は練色(ねりいろ)の紙に茶色のインクで刷られ、これはもちろん活版です。さらに全ページに藍鼠(あいねず)の書名と大ぶりの飾り罫が配され、こちらはどうやら木版のようです。限定500部だからこその贅沢であり、それも畢竟平和が戻ったからでしょう。

「美しいものを破壊するのが人間なら、それを作り出すのも人間だ」と、昨日書きました。本書を前に、焦土の中から美しいものが再び芽生え、生い育っていくのを目の当たりにする思いです。

【参考】

平野光雄氏の事績については、ウィキペディアの該当項及び以下を参照しました。

■日本時計倶楽部と平野光雄 http://www.kodokei.com/dt_014_4.html

アストロラーベの腕時計 ― 2022年03月18日 09時34分18秒

アストロラーベとウクライナから連想した品がもう一つあります。

イスラムのアストロラーベをモチーフにした腕時計です。

これは、古い時計のムーヴメントを活用して、それに新たな「衣装」と「意匠」を与えて蘇らせたもので、その作者がウクライナの人でした。彼はこういう一品物の作品をこしらえては、eBayで販売していたのですが、さっき見たら当然のごとく商売をたたんでおり、その安否は不明です。

(一部拡大)

私には高級腕時計を身につける趣味も、それを購う資力もありませんけれど、これは私でも買える値段だったし、時計の歴史を振り返るとき、そこにアストロラーベをあしらうというのは、素晴らしいアイデアに思えました。残念ながら、このアストロラーベは単なる装飾の一部で、可動部分は一切ないのですが、それでもご覧の通りの精巧な仕上がりで、眺める愉しみがあります。

(背面。メーカーはOMEGA、シリアルナンバーは5321029と読み取れます)

この作品は、1918年のスイス製の懐中時計が元になっており、そのせいで竜頭(りゅうず)を除くケースの直径は48ミリと、腕時計としては大ぶりです。

(竜頭は英語でcrownだと聞いて、なるほどと思いました)

今回のロシアの侵攻で失われた人の命、町、愛すべき品々。

戦争とは無慚なものだと、何度でも思います。

★

<美しいものを作り出すのも人間なら、それを破壊するのも人間だ>

…ということに絶望を感じます。でも、

<美しいものを破壊するのが人間なら、それを作り出すのも人間だ>

…と叙述をひっくり返すと、そこに一片の希望も生まれてきます。

最近のコメント