ルヴェリエの肉声 ― 2022年10月01日 06時29分03秒

何だかずっとパリ天文台の話を続けています。

いい加減、次の話題に移っても良さそうなのに、同じ話をとどめられない…というのは、一種の「保続」なのかもしれません。保続というのは、同じ行為を延々と無意味に繰り返してしまう精神症状で、認知症の場合にも見られます。そこまでいかないにしても、話がくどいのは齢をとった証拠で、私もよくよく注意しないといけません。

でも、ここはしばらく保続モードで行きます。

★

ルヴェリエといえば、ぜひここに載せておかなければいけない品があります。

他でもない彼の自筆書状です。

(20.5×13.2cm)

1863年11月1日付で、パリ天文台の用箋にペン書きされたものです。

彼は1854年に天文台長に任じられ、このときもその任にありました。

あて先は「Monsieur le Ministre」、すなわち“大臣閣下”あて。

おそらく天文台を所管する公共教育省(現・国民教育省)の長に差し出したものでしょう。時の教育相は、ヴィクトル・デュリュイ(Jean Victor Duruy、1811-1894)という人です。

肝心の内容がよく分からないのが遺憾ですが、大臣に報文集を送ったこと、そこにパリ天文台でルヴェリエの同僚だったフェイエ(Hervé Faye、1814-1902)の成果や、現在パリ天文台で進行中の計画が記されていること、このところ「連盟(l'Union)」から、自分への毀誉半ばする論文をいくつも受け取っていること…等が書かれているようです。

書き損じを気にせず、さらさら書いているところを見ると、ルヴェリエは大臣と日ごろ心安い関係だったのかもしれません。

★

ルヴェリエがその手で触れ、じかにペンを走らせた手紙。書かれたのは、パリ天文台の台長室の机の上でしょう。

先日、「はやぶさ2」が持ち帰った小惑星「りゅうぐう」の小さな岩粒の、そのまた小さな穴の中から、液体の水が発見された…というニュースがありました。あんな具合に、この紙片の内部にも、繊維の隙間に引っかかるようにして、ルヴェリエの執務室の空気が、まだ残存しているんじゃないか? そんなことも考えます。

【おまけ】

この用箋のレターヘッドは「帝国天文台(Observatoire Impérial)」になっています。

この名称が気になったので、同天文台が出した年報のタイトルを、フランス国立図書館のデータベースで覗いたら、1868年版は『パリ帝国天文台年報(Annales de l'Observatoire impérial de Paris)』だったのが、1874年版になると、ただの『パリ天文台年報(Annales de l'Observatoire de Paris)』になっていました(この間の号は欠落)。

まあ普通に考えて、1870年に第2帝政が倒れ、第3共和政に移行したのを以て、その正式名称も変わったのでしょう。この手紙が書かれた1863年も帝政期なので、「帝国」の名称は自然です。

太陽王の観測塔 ― 2022年10月03日 06時12分00秒

ずるずる続けているわりに、あまり話も深まらないので、パリ天文台の話題は今日でひとまず終了にします。

★

歴史を再びさかのぼって、その草創期へ。

パリ天文台が創設されたのは1667年。日本では寛文7年、4代将軍家綱の時代です。

フランスでは太陽王ルイ14世が王位についてすでに30年目ですが、この王様は1715年まで実に72年間も君臨したので、この1667年はまだその半ば。フランスの国力も、王の権威も上り坂にあった時期です。

ルイ14世は、フランスの海洋進出による国力伸長を望み、パリ天文台創設はその基盤整備の一環でした。天体観測と位置推算にもとづく信頼できるデータが、当時の航海には必要だったからです。

ルイ14世の横顔を鋳込んだ同時代の銅メダル。

そして裏面には完成したばかりのパリ天文台の雄姿。

二重基壇の上に建っていることや、屋上の超巨大な望遠鏡はもちろんデフォルメで、その権威と機能を視覚化したら、こういうデザインになったということでしょう。

周囲にはラテン語で「TURRIS SIDERUM SPECULATORIA(星々を観測する塔)」の文字と、ローマ数字で「1667」の年号が鋳込まれています。

メダルの作者は、ジャン・モージェ(Jean Mauger、1648-1712)という人で、1677年にパリに出て、1685年から亡くなるまでフランス造幣局に勤務し、多くのメダル製作に関わりました。…というと、「あれ?」と思われるかもしれません。私も「あれ?何だか年代が合わないぞ」と思いました。

でも、よくよく話を聞いてみると(LINK)、このメダルはたしかにルイ14世の治下に鋳造されたものには違いないのですが、発行年は1702年で、1667年に本当のリアルタイムで作られたものではありませんでした。

何でも1702年、ルイ14世の偉業をたたえるために、全部で286枚から成るシリーズ物のメダルが作られ、これはそのうちの1枚なのだそうです(モージェはそのうちの250枚を手がけました)。

私は最初、1667年に鋳造されたものと素朴に思っていたので、ちょっぴり残念ですが、それにしたって、若き日のパリ天文台の面影を伝える貴重な品には違いないので、先日のアダム・ペレルの版画と共に、昔をしのぶよすがとしたいと思います。

★

パリ天文台の歩んだ355年間。

話が深まらなかったとはいえ、とにもかくにもその歴史の厚みを、今回一瞥しました。

鉱物標本を読み解く ― 2022年10月04日 21時03分04秒

昨日、ツイッターで以下のようなツイートが流れてきて、「お、いいね」と思いました。

ツイート主は、ケンブリッジ大学ホイップル博物館の公式アカウントです。

写っているのは、同博物館に保管されている、19世紀後半~20世紀初頭の鉱物・化石の標本セットで、小さな箱にきっちりと詰まった様子が、いかにも標本らしい表情をしています。そして、単に見た目にとどまらず、その先を追ってみたら、話がいよいよ深いところに入っていったので、ますます「いいね」と思いました。

上の標本に注目し、ホイップル博物館のメイン展示室に陳列したのは、台湾出身のグエイメイ・スーさんです。たぶん漢字で書くと、徐(または許)貴美さんだと思うのですが、スーさんは、レスター大学の博物館学の学生として、ホイップル博物館でワーク・プレースメント(実習を兼ねた短期就労)を経験し、その実習の仕上げとして、オリジナルのミニ展示を企画するという課題を与えられました。

以下はスーさん自身のサイトに書かれた、事の顛末です。

スーさんに与えられたのは、わずか110×70センチ、高さは22センチのガラスケース。このスペースで、何か博物館学的に意味のある展示をせよ…という、なかなかチャレンジングな課題なのですが、スーさんが紆余曲折の末に到達したテーマが「国家収集:ナショナリズム、植民地主義、近代教育における地質学(Collecting the Nation: Geology in Nationalism, Colonialism, and Modern Education)」というものでした。

そこに展示されたのは、まずチェコで作られた教育用の小さな化石標本セット。

その標本ラベルが、すべてチェコ語で書かれていることにスーさんは注目しました。これは当たり前のようでいて、そうではありません。なぜなら、チェコで科学を語ろうとすれば、昔はドイツ語かラテン語を使うしかなかったからです。ここには、明らかに同時代のチェコ民族復興運動の影響が見て取れます(※)。そして、標本の産地もチェコ国内のものばかりという事実。この標本の向こうに見えるナショナリズムの高揚から、スーさんは故国・台湾の歴史に思いをはせます。

あるいは、イギリスで作られた鉱物標本セットと、それに付属する論文抜き刷りの束。そこに書かれた、あからさまに植民地を軽侮する言葉の数々―。

(上記「Placement Reflection 3」より寸借)

そしてもう一品は、1960年代に頒布された、アメリカ版「○年の科学」のような理科教材(Things of Science)に含まれる鉱物・化石標本です。

これはミニサイズの鉱物標本の長い伝統と、鉱物学習においてきわめて重要な側面、すなわち「触覚的側面」を思い起こさせるものとして、展示に加えられました。この触覚的側面こそ、コロナ禍のオンライン学習では決定的に不足したものです。

これらを組み合わせて、スーさんは「国家収集:ナショナリズム、植民地主義、近代教育における地質学」という企画をされたわけです。

★

古い鉱物標本を見て、「趣があるねぇ…」ということは簡単です。

しかし、モノはいろいろな文脈に位置付けることができ、そこからいろいろな意味を汲み取ることができます。客観を旨とする自然科学の標本であっても、歴史的・社会的に価値フリーということはありえません。

しかも、これらの標本セットは、スーさんも指摘するように、「博物館のミニチュア」でもあって、こうした展示を博物館で行うことの入れ子構造と、博物館そのものに浸み込んだ国家主義と植民地主義を逆照射する面白さが、そこにはあります。

総じていえば、「メタの視点の面白さ」を、今回の一連の記事から感じました。

私の部屋の見慣れた品々も、掘り下げてみれば、まだまだいろいろな顔を見せてくれることでしょう。

--------------------------------------------

(※)チェコ民族復興運動との関連では以下の記事も参照。

■彗星と飛行機と幻の祖国と

カロライン・ハーシェルの肉声を取り戻す ― 2022年10月06日 20時45分23秒

現在、名古屋市科学館で「ウィリアム・ハーシェル没後200年記念展」が開かれていることは、以前お伝えしました(LINK)。

偉大な天文学者であるウィリアム・ハーシェル。

彼には、終生頼もしい相棒がいて、その助力がなければ、彼の偉大な発見の数々もどうなっていたか、一寸分かりません。少なくとも、彼が論文をまとめ、それを公表するまでに、だいぶ手間取ったことは確実です。

その相棒が、彼の妹カロライン・ハーシェル(Caroline Lucretia Herschel、1750-1848)です。彼女は兄ウィリアムの研究助手であると同時に、独立した天文学者でもあり、その実力と功績は誰の目にも明らかでしたから、晩年には栄えある王立天文学会ゴールドメダルを授与され、最終的に同学会初の女性会員にも選出されました。

★

そのカロライン(と兄ウィリアム)の第一級の伝記資料として、『カロライン・ハーシェルの回想録と書簡集(Memoir and Correspondence of Caroline Herschel)』(1876)という本があります。

カロライン自身が記した追想録と手紙を編纂したもので、編纂したのはウィリアムの息子、すなわちカロラインから見れば甥っ子に当たる、ジョン・ハーシェルの妻であるマーガレット・ハーシェル。

カロラインとマーガレットは、要するに義理の叔母と姪の関係になるわけで、普通だったらわりと縁遠い関係だと思うんですが、マーガレットはカロラインのことを非常に尊敬しており、一族の歴史を記録する意味でも、本書の編纂を思い立ったのでした。

(カロライン92歳の肖像。上掲書口絵)

★

さて、ここからが本題です。

昨日、全身が一気にざわつくような感覚を覚えました。

それは、この『回想録と書簡集』の元になった、カロライン自身の自筆草稿がマーケットに現れ、近々クリスティーズで売り立てがある…という知らせを耳にしたからです。貴重この上ない、しかも出版された本には載ってない情報も含む、あのカロラインの手稿がです。何ということだ!と思いました。

このニュースを知らせてくれたのは、イギリスのハーシェル協会です。

そこには、ハーシェルゆかりの地に立つ「ハーシェル天文博物館」が、この手稿の獲得に向けて募金活動を進めていて、今月末までに3万8千ポンド(約620万円)の基金増資が必要だ、だから皆さんもぜひ力を貸してほしい…というアピールが掲載されていました。

更なる詳細と募金情報は、下記のハーシェル天文博物館のサイトをご覧いただければと思いますが、そちらには基金増資目標額がさらに10万8千ポンド(約1800万円)と記されていて、どうも事態は容易ならぬことになっているようです。

■The Herschel Museum of Astronomy

“Help Us To Give Caroline Herschel Her Voice Back”

“Help Us To Give Caroline Herschel Her Voice Back”

博物館として、喉から手が出るほど欲しいことは痛いほど分かるので、私もハーシェル協会員として、貧女の一灯をと思っています。ご奇特な方は、ぜひお力添えを願います。

ここにもひとり月の客 ― 2022年10月09日 22時20分36秒

(1935年、モロッコの月。当時のリアルフォト絵葉書)

お月見といえば、旧暦8月15日の「十五夜」と、9月13日の「十三夜」ということに昔から決まっていて、昨日がその「十三夜」でした。言うまでもなく旧暦というのは、月の満ち欠けを基準にしており、8月だろうと9月だろうと、毎月15日が満月なわけですが、「十三夜」というのは、満月の手前の、いくぶん欠けた月を良しとする、考えてみればずいぶん不思議な風習です。何だかへそ曲がりな気もします。

何はともあれ明日が旧暦の9月15日、満月の晩です。

★

今からざっと250年前、18世紀後半のイギリス。

イングランド中部の町、バーミンガムを中心に、一癖ありげな知識人たちが満月の晩に集まって談論風発する「ルナー・ソサエティ」という団体がありました。あのチャールズ・ダーウィンのお祖父さん、エラズマス・ダーウィンなんかが、中心メンバーの一人だったそうです。

ここで、おもむろにウィキペディアで「ルナー・ソサエティ」の項を読みに行くと、次のような不思議な記述があります。

「ルナー・ソサエティは50年の間に様々な組織形態をとりながら発展していったが、非公式という性格はずっと変わらなかった。会則、議事録、出版物、会員リスト等はどの時期のものも残っておらず、その存在や活動は関係者らの手紙や手記からのみ裏付けられている。研究者の間でも会員の条件、そもそも誰が会員か、組織自体がいつ存在したと言えるのか、等については意見が一致していない。」

いかにも謎めいています。ルナー・ソサエティとは、はたして何だったのか?

月夜の影踏みのように、追えば相手は逃げ、容易に正体を見せません。

★

そして、全く同じことが日本版ルナー・ソサエティである、「ジャパン・ルナ・ソサエティ」についても言えます。

ジャパン・ルナ・ソサエティは、1970年代の後半、東京の渋谷で活動していたと聞きます。満月の晩ごとに、一癖ありげな人々が集まって談論風発…というのも、本家とまったく同じです。その中心にいたのが、編集者・文筆家の松岡正剛氏(1944-)で、松岡氏をはじめルナ・ソサエティに関わった文化人の多くは、まだご健在ですから、その模様はもっと公然と語られても良さそうなものですが、案に相違して、その実態はまったく茫洋としています。

半世紀近くへだてて、そのかぼそい糸を、雨の音を聞きながらたどってみます。

(この項つづく)

ルナ・ソサエティのこと(1) ― 2022年10月10日 14時02分13秒

(昨日のつづき)

(稲垣足穂 『一千一秒物語』より、冒頭作「月から出た人」)

「ジャパン・ルナ・ソサエティ」を慕って、かぼそい糸をたどると書きましたが、この糸は本当にかぼそいです。まず、ネット上にはほとんど情報がありません。

かろうじて見つかるのは、松岡氏自身の書物エッセイ「松岡正剛の千夜千冊」の中で数か所その名が出てくるのと(下述)、以下のページぐらいです。

■ファンタシウム倶楽部:月見る月は…

「ルナ・ソサエティ」

「ルナ・ソサエティ」

「ファンタシウム倶楽部」は、2000年代初頭に開設されていた個人サイト。当時のことを、何だか「黒歴史」のように感じている作者の方も多いようなので、あまり喧伝するのもどうかと思いますが、私は当時から素敵なページだなと思って拝見していました。のみならず、その内容は、この「天文古玩」にも少なからず影響している気がします。

このルナ・ソサエティについての貴重な一文も、いつまでネット上に残っているか分からないので、勝手引用で恐縮ですが、ここに引かせていただきます(〔 〕内は引用者)。

「おそらくそれ〔=イギリスのルナ・ソサエティ〕にヒントを得て、日本でも同じような集まりを開いていた人々がいました。日本版ルナ・ソサエティというわけです。

呼びかけたのは、月学なるものを提唱して、『ルナティックス』という、まるごと月に関する本まで出してしまった松岡正剛さん。

それに応えて集まったメンバーは、フリーアナウンサー兼エッセイストの楠田枝里子さん、イラストレーターの長新太さん、稲垣足穂の本の装丁・挿画画家のまりの・るうにいさん、奇妙な味の博物学に詳しい荒俣宏さん…などなど、要するに太陽よりは月派の人たち。

会合は満月の晩、思い思いに月に関する服装をして(月のアクセサリーをつけたり、銀色の服を着たりして)、月の見える屋上に集まるのだとか。

ござを敷き、月球儀やら月面図やらも持ち込んで、BGMはキング・クリムゾンの『ムーンチャイルド』やエノケンの『月光値千金』といった懲りようで、雰囲気を盛り上げていたとか。

あるときは月の俳句にいそしみ、あるときは幻燈会を催し、またあるときは各自が杯を用意して、そこに酒を張って月を映しながら酌み交わす、なんとも風雅な月飲み会も行なっていたそう。

そんな会に私もちょっとだけ参加してみたい。」

呼びかけたのは、月学なるものを提唱して、『ルナティックス』という、まるごと月に関する本まで出してしまった松岡正剛さん。

それに応えて集まったメンバーは、フリーアナウンサー兼エッセイストの楠田枝里子さん、イラストレーターの長新太さん、稲垣足穂の本の装丁・挿画画家のまりの・るうにいさん、奇妙な味の博物学に詳しい荒俣宏さん…などなど、要するに太陽よりは月派の人たち。

会合は満月の晩、思い思いに月に関する服装をして(月のアクセサリーをつけたり、銀色の服を着たりして)、月の見える屋上に集まるのだとか。

ござを敷き、月球儀やら月面図やらも持ち込んで、BGMはキング・クリムゾンの『ムーンチャイルド』やエノケンの『月光値千金』といった懲りようで、雰囲気を盛り上げていたとか。

あるときは月の俳句にいそしみ、あるときは幻燈会を催し、またあるときは各自が杯を用意して、そこに酒を張って月を映しながら酌み交わす、なんとも風雅な月飲み会も行なっていたそう。

そんな会に私もちょっとだけ参加してみたい。」

この記述はかなり詳細かつ具体的なので、何か典拠があるのだと思いますが、それが何かは今のところ不明です。イギリスのルナ・ソサエティが、満月の晩に集まって、月に限らず四方の話をしたのに対し、日本のルナ・ソサエティは、その話す内容も趣向も、すべて月で固めていた点が本家とは違います。まさに「月夜に月狂いが催した月に捧げる宴」です。

私は月狂いというわけではありませんが、月に関するモノは少なからず手にしているので、そんなモノを自慢げに持参して、月飲み会にまぜてほしいなあ…とは思います(こういうのは、なかなか自慢する相手を選ぶんですよね)。

(長くなるので、いったんここで記事を割ります)

ルナ・ソサエティのこと(2) ― 2022年10月10日 17時00分25秒

(先ほど投稿した記事が長すぎるので、2分割します。)

(工作舎『遊-野尻抱影・稲垣足穂追悼号-』(1977年12月)に掲載された、抱影の『大泥棒紳士館』広告)

さて、以下は資料的意味合いで、「松岡正剛の千夜千冊」から、ジャパン・ルナ・ソサエティとその周辺の記述を抜き書きしてみます(カッコ内は、その連載回で採り上げられた書物)。

■65夜(『神道とは何か』鎌田東二、PHP新書、2000)

鎌田東二は国学院の出身で、若いころからぼくのところに遊びにきていた俊英である。『遊』もよく読んでくれていた。

ぼくが7人と8匹で住んでいた渋谷松濤の通称ブロックハウスにも、汗をかきかきよく訪れてきて、そのころブロックハウスで満月の夜に開いていた「ジャパン・ルナ・ソサエティ」での俳句会などにも顔を出し、「お月さまぼくのお臀にのぼりませ」などという“名句”を披露してくれていた。この句はその夜の句会の一席になっている。

■184夜(『ニッポンマンガ論』、フレデリック・ショット、マール社、1998)

七〇年代半ば、渋谷の東急本店裏通りの借家、通称ブロックハウスに七~九人の男女と暮らしていたことがある。みんなが持ち寄ったもので日々を凌ごうという最低限共用ライフスタイルを試したのだが、一番集まったのが本とレコードだった。本ではマンガが圧倒的に多かった。

■517夜(『ペンネームの由来事典』、紀田順一郎、東京堂出版、2001)

ぼくの俳号は「玄月」という。

渋谷のブロックハウスで何人もと共同生活をしているころ、まりの・るうにいと謀って中井英夫・長新太・鎌田東二・楠田枝里子・山尾悠子・荒俣宏・南伸坊・羽良多平吉らと「ジャパン・ルナソサエティ」を満月の夜に催していたのだが、それがときどき趣向の句会になって、ある例会の夜に残念ながら小雨が降ったので、それならと、その見えない月に因んで玄月とつけた。玄とは黒よりも濃いという意味である。

■1316夜(『毎日が夏休み』、大島弓子、角川あすかコミックス、1990)

そのころ、渋谷松濤のブロックハウスには男女7人と猫6~8匹と、そして少女マンガがドーキョしていた。1970年代のおわり近くまでのことだ。

十数本の細竹生い茂る陽の当たりにくい庭があり、ぼくと同居人たちとともに満月の夜のたびに屋上でジャパン・ルナソサエティをモヨーシていた。楠田枝里子や鎌田東二(65夜)や山尾悠子や南伸坊や佐藤薫がよく遊びにきていた。ここでぼくは、初めて萩尾望都(621夜)から山岸涼子までのセンレーをうけた。

■1660夜(『知のトップランナー:149人の美しいセオリー』、エッジ/ブロックマン、青土社、2014)

ぼくも1975年ころにささやかな「ジャパン・ルナ・ソサエティ」を遊んだり、その後は「伝習座」や「連塾」や「纏組」を作動させたりもしたが、いずれも内々のものだった。できればそろそろ半ば公然の、もっとありていにいえば公私混同が平ちゃらの、ボードやキャビネットとともに在りたいと思うようになっている。

■1732夜(『月はすごい―資源・開発・移住』、佐伯和人、中公新書、2019)

『ルナティックス』はぼくの「月狂い」の集大成となった。自分で言うのもなんだけれど、そうとうにユニークな構成の1冊だろうと思う。できるかぎり多彩な角度から「月知学」(ルナティシズム)というものがありうることを強調した。

月球派宣言をすべく、古今東西の月知感覚をこれでもかこれでもかというつもりで磨ぎ澄ませて仕上げたものだ。文庫になったときは鎌田東二君がキラッとした解説を書いてくれた。鎌田君はかつてぼくがまりの・るうにい、長新太、楠田枝里子らとともにジャパン・ルナソサエティを催していたときのメンバーでもある。

★

<工作舎の沿革(抜粋)>

1971年4月───雑誌『遊』(1971-1982)の編集制作チームとして工作舎発足。池袋東口の池ビルに事務所設立

1971年9月───『遊』創刊号刊行

1971年12月───株式会社工作舎設立

1972年8月───事務所を新宿番衆町ローヤルビルに移転

1977年7月───事務所を渋谷区松濤に移転

1982年10月───『遊』休刊。出版の中心を雑誌から単行本にシフト

1971年9月───『遊』創刊号刊行

1971年12月───株式会社工作舎設立

1972年8月───事務所を新宿番衆町ローヤルビルに移転

1977年7月───事務所を渋谷区松濤に移転

1982年10月───『遊』休刊。出版の中心を雑誌から単行本にシフト

<松岡正剛氏来歴(同)>

1971年にのちに編集工学研究所主任研究員となる高橋秀元ら友人3人で工作舎を設立し、雑誌『遊』(1971年 - 1982年)を創刊する。〔…〕1982年に工作舎を退社し、松岡正剛事務所を設立して独自の活動を開始する。

「ジャパン・ルナ・ソサエティ」という酔狂な催しが開かれていたのは、松岡氏が渋谷区松濤を根城に、シェアハウスのような生活をしながら、そこに多彩な人々が出入りしていた時期のことで、絶対年代でいうと1977年~80年頃のことのようです。(厳密にいうと、会社の移転と住居の移転が同時に行われたのか分からないのですが、たぶん同時期でしょう。)

(あのころの渋谷の町角。1977年放映「Gメン’75」の1シーンより。動画はこちら)

★

ここまでのところで、「ジャパン・ルナ・ソサエティ」の輪郭がおぼろに見えてきましたが、さらにその内実を考えてみます。

(この項さらにつづく)

ルナ・ソサエティのこと(3) ― 2022年10月13日 06時36分03秒

松岡正剛氏には、『ルナティックス』(作品社、1993)という著書があります。

この本は松岡氏の言われる「月知学(ルナティシズム)」の蘊蓄を縦横に語りつくした本で、当然のごとく「ジャパン・ルナ・ソサエティ」についてもチラッと書かれています。氏はイギリスの「ルナソサエティ」への言及につづき、こう書いています。

「実のところはかくいう私も一九七七年からの数年間、渋谷松濤のブロックハウスに「ジャパン・ルナソサエティ」を秘めやかに主宰していたのである。勝手気儘な会員は中井英夫、長新太、荒俣宏、まりの・るうにい、楠田枝里子、山尾悠子、鎌田東二、武田好文、羽良多平吉、南伸坊、渋谷恭子、真壁智治、倉田江美、佐藤薫、佐々木光、中山銀士、吉川正之、前田朝子といった面々である。なに、満月に酒と肴を持ち寄って、雑談やら雑俳やらを遊ぶというだけのことだった。ただ、屋上には天体望遠鏡の一台が必ず待っていた。」

この記述から、参加者の詳細な顔触れと、そこには常に「酒と肴」が伴っていたこと、面々は「雑談やら雑俳やらを遊」んでいたこと、そして1台の望遠鏡が不可欠だったことが分かります。いかにも気の置けない雰囲気の、遊び心に満ちた会だったのでしょう。

とはいえ、そこで話されていたことの中身はさっぱりです。

それを知る手掛かりはないか?

★

この本はのちに中公から文庫化(2005年)されましたが、文庫には「解説」というのが付き物で、文庫版『ルナティックス』の解説者は、上の引用文中に名前の挙がっている鎌田東二氏です。

鎌田東二氏の名前は、松岡氏の『千夜千冊』にも出てきました。前回も引用しましたが、ここに再度引いておきます。

「鎌田東二は国学院の出身で、若いころからぼくのところに遊びにきていた俊英である。『遊』もよく読んでくれていた。

ぼくが7人と8匹で住んでいた渋谷松濤の通称ブロックハウスにも、汗をかきかきよく訪れてきて、そのころブロックハウスで満月の夜に開いていた「ジャパン・ルナ・ソサエティ」での俳句会などにも顔を出し、「お月さまぼくのお臀にのぼりませ」などという“名句”を披露してくれていた。この句はその夜の句会の一席になっている。」

ぼくが7人と8匹で住んでいた渋谷松濤の通称ブロックハウスにも、汗をかきかきよく訪れてきて、そのころブロックハウスで満月の夜に開いていた「ジャパン・ルナ・ソサエティ」での俳句会などにも顔を出し、「お月さまぼくのお臀にのぼりませ」などという“名句”を披露してくれていた。この句はその夜の句会の一席になっている。」

その鎌田氏が解説を書いているならば、ルナ・ソサエティについて、一層詳しい話が聞けるにちがいない…と思いました。しかし、勇んで文庫本を取り寄せてみたものの、そこにはルナ・ソサエティの「ル」の字も出てこないことを知って、ちょっと途方にくれました。いったいこれはどういうわけか? 鎌田氏にとって、ルナ・ソサエティとはその程度の(言及に値しないほどの)存在なのか?

★

しかし、実は鎌田氏はちゃんと言及されていたのです。

それは解説の結びの部分です。

「月神仏 僕のお臀に 昇りませ 鎌田臀月拝」

これは鎌田氏から、松岡氏へのなつかしい挨拶の趣向の句ですね。

そして、それは分かる人にだけ分かる形で書かれているわけです。

そのことを知って、私はジャパン・ルナ・ソサエティについて、往時の面々がほとんど語らない理由が、はたと分かった気がしました。

要するに、そうすることは「野暮」なのです。

ジャパン・ルナ・ソサエティが何なのか?というのは、あの場の空気を共有した人だけが分かることであって、それを共有した人なら言葉にしなくてもわかるし、共有しなかった人には、いくら言葉を尽くしても伝わらない性質のものだ…というのが、関係者の思いなのでしょう。

★

とはいえ、その場の雰囲気を知る手掛かりはいくつかあります。

その最大のものは、『ルナティックス』そのものです。

この本は1993年に出ていますが、その原型は1973年に雑誌連載された「月の遊学譜」ですから、会の主宰者だった松岡氏を中心に、人々が語り明かした話題は、おおむねここに尽くされていると想像します。

この本は、「睦月 月球儀に乗って」、「如月 遊星的失望をこめて」から、「霜月 遠い月の顛末」、「極月 今夜もブリキの月が昇った」に至るまで、月名を負った全12章からなります。

(『ルナティクス』目次。ネガポジ反転)

そこで語られるのは、月の科学(と疑似科学)、神話学、宗教学、心理学、民俗学、歴史学、文学、芸術、ポップカルチャー…等々、松岡氏の個人的体験も踏まえつつ、月を讃嘆し、畏怖する言葉にあふれかえっています。それはあたかも万華鏡で覗いた月のごとく、月神曼荼羅のごとく。

正直、衒学的な感じも受けるのですが、松岡氏に言わせれば、“君が無知だから、勝手にペダントリーの匂いを嗅ぎ取っているだけだ”ということかもしれません。

そして、酒も入り、俳句を吟じ、一見衒学的な話題で盛り上がりつつ、望遠鏡で月を覗いては感興の尽きることなく…という、そんな塩梅の集いだったのでしょう。まことに善哉、善哉。

(…と勝手に興がりつつ、この項さらに続く)

ルナ・ソサエティのこと(4) ― 2022年10月15日 08時14分32秒

月を愛でる奇妙な団体「ジャパン・ルナ・ソサエティ」で、実際どんな会話が、どんな雰囲気で行われていたのか、それを知る好材料として、1冊の本があります。

■荒俣宏・松岡正剛

『月と幻想科学 (プラネタリーブックス10)』 工作舎、1979

『月と幻想科学 (プラネタリーブックス10)』 工作舎、1979

1979年は、ちょうどジャパン・ルナ・ソサエティの活動期。

松岡正剛氏はその主宰者であり、荒俣宏氏はそこに参加していたメンバーです。その二人が、おそらく2~3時間かけて対談した内容(※)を文字に起こしたら、そのまま一冊の本になった…というわけで、これぞ談論風発、両者の博覧強記ぶりもすごいし、当時のルナ・ソサエティで、どんな丁々発止があったかを窺うに足ります。

(「第1談」の扉)

松岡――今日は僕が『話の特集』に一年間「月の遊学譜」を連載したのにちなんで、月の話が中心になるんだけれど、月っていうのは天体に浮かぶ物理的な月もある一方、「ルナティック」って言えば、精神がどういうふうにルナティックか(狂気じみているか)ということも関係あるわけですよね。あなたが一番初めに月に関心を持ったのはいつ頃ですか。

荒俣――僕がなんで「月の話」で引っぱり出されたかというと、前に『別世界通信』という本を出版しまして、それの冒頭で月の話をちょっと書いたので、そのせいだろうとおもっているんですが。

松岡――それもあるけど、本人がやっぱり気違いじみてるってこともある…。

荒俣――いや、そんなことはないですよ。(笑)

荒俣――僕がなんで「月の話」で引っぱり出されたかというと、前に『別世界通信』という本を出版しまして、それの冒頭で月の話をちょっと書いたので、そのせいだろうとおもっているんですが。

松岡――それもあるけど、本人がやっぱり気違いじみてるってこともある…。

荒俣――いや、そんなことはないですよ。(笑)

…というのが、対談の冒頭。両者の話題は、前回の『ルナティックス』もそうでしたが、古今東西のことに及び、尽きることがありません。対談の一部を無作為に切り取ってみると(pp.79-80)、

荒俣――英語だと、やっぱりルナティックですね。ルナティックというのは、「月的」という意味のほかに、ずばり「気のふれた」という意味もあるわけですから。

松岡――これはもう偶然の一致じゃないね。日本語の「憑き」、つまり「魔に憑かれる」のツキは「月」から来ているしね。

荒俣――黒魔術なども含めた異端密教が〝左手道″と呼ばれますが、大脳のうち体の左がわをコントロールする右半球は、驚いたことに瞑想や空想や内省といったルナティックな精神活動を司る場所でもあるんですね。

松岡――〝左手道″とか〝左道″というのはインド密教にある言葉だね。しかしこうなってくると、月と狂気との関係は抜き差しならないものになる。天台法華の智顗がよく言うんだけれど、そこには月と無意識の絶対的相関がある。

荒俣――あやしゅうこそ物狂おしけれ、とは兼好の名言でしょう。たしかに、日本の古典文学はそこに気づいていて、月を相当に重要視していましたね。『源氏物語』でも、たとえば時間の経過を月の描写によって暗示する技巧が使われていますし。

松岡――そこでいくつか歌を挙げたいね。「月平砂を照らす真夏の夜の霜」と歌った白楽天から出た、「夏の霜」っていう季語はね、もちろん真夏の月なわけだ。「生き疲れただ寝る犬や夏の月」と詠んだ蛇笏は、いいところを突いた。次に宮沢賢治をすこし読んでみるよ。

あはれ見よ月光うつる山の雪は

若き貴人の死蝋に似ずや

鉛などとかしてふくむ月光の

重きにひたる墓山の木々

賢治は月の歌をずいぶん詠んでいて、さすが月光派の極北に恥じないわけだけれど、「アンデルセンの月」はとくにお気に入りの造語で、「あかつきの瑠璃光ればしらしらとアンデルセンの月は沈みぬ」とやっている。

松岡――これはもう偶然の一致じゃないね。日本語の「憑き」、つまり「魔に憑かれる」のツキは「月」から来ているしね。

荒俣――黒魔術なども含めた異端密教が〝左手道″と呼ばれますが、大脳のうち体の左がわをコントロールする右半球は、驚いたことに瞑想や空想や内省といったルナティックな精神活動を司る場所でもあるんですね。

松岡――〝左手道″とか〝左道″というのはインド密教にある言葉だね。しかしこうなってくると、月と狂気との関係は抜き差しならないものになる。天台法華の智顗がよく言うんだけれど、そこには月と無意識の絶対的相関がある。

荒俣――あやしゅうこそ物狂おしけれ、とは兼好の名言でしょう。たしかに、日本の古典文学はそこに気づいていて、月を相当に重要視していましたね。『源氏物語』でも、たとえば時間の経過を月の描写によって暗示する技巧が使われていますし。

松岡――そこでいくつか歌を挙げたいね。「月平砂を照らす真夏の夜の霜」と歌った白楽天から出た、「夏の霜」っていう季語はね、もちろん真夏の月なわけだ。「生き疲れただ寝る犬や夏の月」と詠んだ蛇笏は、いいところを突いた。次に宮沢賢治をすこし読んでみるよ。

あはれ見よ月光うつる山の雪は

若き貴人の死蝋に似ずや

鉛などとかしてふくむ月光の

重きにひたる墓山の木々

賢治は月の歌をずいぶん詠んでいて、さすが月光派の極北に恥じないわけだけれど、「アンデルセンの月」はとくにお気に入りの造語で、「あかつきの瑠璃光ればしらしらとアンデルセンの月は沈みぬ」とやっている。

…と、全編ほぼこの調子です。こういう盛り上がりに、さらに第3者、第4者、第5者が加わり、いっそう混沌とルナティックの度を深めたのが、ジャパン・ルナ・ソサエティの例会ではなかったか…と想像しています。

いかにも楽しそうですが、一面狂騒的でもあります。

まあ、それこそが月の魔力でしょうが、そこには「若さ」という要素も大いに介在していました。今にして思えば、みな若かったからこそ、楽しめた時間であり空間だったのではないかと、妙に老人めいたことを言うようですが、そんな気もします。

(荒俣氏も、松岡氏も、当たり前の話ですが非常に若いです。今の「御大」の風情とはだいぶ違いますね。プロフィール紹介文にも、時代相が現れています。)

★

ときに、松岡氏が時折口にされる、「ルナチーン」という謎の言葉の由来について、松岡氏自身が説明している箇所があるので、参考として挙げておきます(pp.94-95)。

松岡――〔…〕『ルナチーン』というのは、さっきも言ったアレクサンドル・ミンコフという東欧圏の作家で、最近僕は注目してる人です。ようするに今日の話みたいなもので、世の中がどんどん太陽じみてきて、ヤボテンばかりがエネルギッシュに動きはじめるんで、ある天文学者が月の雫を集めてペパーミントをつくるんですね。それをルナチーンという商品名で発売するんです。これを一つぶ飲むと、フワフワとして、二つぶコーヒーに入れるとコーヒーが酒にかわって、という、メチャクチャな話。(笑)で、「世界よ、ルナチーンでいっばいになれ!」というような月族宣言みたいなもの。

荒俣――夢かなんかの?

松岡――夢じゃなくて、もうメチャクチャな話。(笑)それ読んでから、僕は「さよなら」とか「紅茶」と言うとき「ルナチーン」と言ってるんですが、(笑)あまりはやらないから今日はぜひ、それをはやらせたいですねェ。〔…〕

荒俣――夢かなんかの?

松岡――夢じゃなくて、もうメチャクチャな話。(笑)それ読んでから、僕は「さよなら」とか「紅茶」と言うとき「ルナチーン」と言ってるんですが、(笑)あまりはやらないから今日はぜひ、それをはやらせたいですねェ。〔…〕

(本書裏表紙)

★

…と、ここまで書いて、せっかく書いたものを反故にするのも勿体ないので、そのまま載せました(貧乏性ですね)。でも、ジャパン・ルナ・ソサエティについて、もっとしっかりした情報を、昨夜ついに見つけたので、それを最後に載せます。

(この項、次回完結)

------------------------------------------

(※注) つまらん詮索をするようですが、対談の終わりの方で、松岡氏が「あと十五分ぐらいで一応時間が来てるらしいんだけど」と区切りをつけてから、対談が終わるまでが約12ページ。本書の対談部分は90ページちょっとですから、全体を時間に換算すると、約2時間弱。よくこれだけの短時間で、これほどまでに話がふくらむものだと思います。

ルナ・ソサエティのこと(5) ― 2022年10月16日 05時22分36秒

今回の記事を書くにあたって、同時代資料として、工作舎の雑誌『遊』を何冊か注文しました。最初は図書館で読もうと思ったのですが、何としたことか、近場の図書館はどこも所蔵してなかったので、やむなく身銭を切ったのです。

当時の『遊』は隔月刊で、私が各地の古本屋さんから送ってもらったのは、1978年8月刊の1002号から、1979年12月刊の1010号まで、全部で7冊です(1006号と1008号は未入手)。

我ながら執念深いですが、その甲斐は確かにありました。

まず、各号の表紙の裏のスペースに、ジャパン・ルナ・ソサエティの特設ページが、毎号連載されているのを見つけました。といっても、折々の活動記録などではなくて、同会の精神を体現したとおぼしいアート作品を掲載するページです。その連載第1回、「No.壹」と題された1002号掲載作は、こんなコラージュ作品でした。

(selection:松岡正剛、design:羽良多平吉)

ほかにも、↓とか、↓↓とか、いかにも工作舎っぽいなと感じます。

(左1005号、右1007号。いずれも同上)

(1009号 illustration:タイガー立石、design:木村久美子)

★

そればかりではありません。

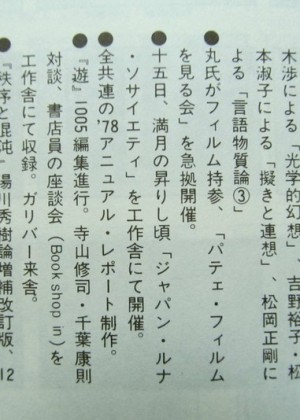

(『遊』通巻1003号より)

雑誌『遊』には、巻末近くに「遊線放送局」と題して、いわゆる「編集部だより」のようなコーナーが設けられていて、そこに『遊』と工作舎周辺の動向が毎号載っているのですが、そこに、時折ジャパン・ルナ・ソサエティ(JLS)のことが載っているのに気付きました(一昨日の晩見つけたのがこれです)。

本当に小さな記事と写真ですが、これぞ心底知りたかった、同時代のリアルな活動記録であり、紛れもない「公式記録」に他なりません。未見の号も含めれば、さらに情報は増えることでしょう。

●満月の昇りし頃「ジャパン・ルナ・ソサイエティ〔ママ〕」を工作舎にて開催。

(1005号より「11月15日」の項)

(同号掲載の写真。左端、松岡正剛氏)

●定例「JLS」とあわせて、「ち組」撮影パーティーを土星の間で開催。エルご一統、東郷健、チェリーらの本格ホモ・エロス派の大同団結により、撮影も順調。舎内スタッフも、メーク・アップを変え衣装を変え、モデルとして気を吐く。

(1007号より「3月14日」の項)

●ジャパン・ルナ・ソサエティ開催。山尾悠子、岡山より上京初参加。全員で月を季題の句会を楽しむ。

(1009号より「7月10日」の項)

(同号掲載写真。中央が山尾悠子氏?)

1005号の写真など、何だかふつうに酒盛りをしているだけのようにも見えます。いや、ふつうに酒盛りをしていただけといえば、確かにそのとおりなのでしょう。でも、その酒の席で話された話題が何か?というのが、この場合、決定的に重要なわけです。

★

上の記事を読むと、ジャパン・ルナ・ソサエティは、松岡正剛氏の居宅である「ブロックハウス」だけでなく、工作舎の社屋でも催されていたことが分かります。

そのブロックハウスについては、こんな記事が1002号の「遊線放送局」に載っていました。1978年3月~5月の活動記録欄です。

(3月後半)

●ブロックハウスに在庫用倉庫をつくる。ブロックハウスとは、松岡、まりの・るうにい、内田、田辺、岡田が共同生活をするブロック材でつくられた一軒家。工作舎から七分。一部宿泊可。

●ブロックハウスにピッチの仔が三匹誕生。都合七匹。

●ブロックハウスにピッチの仔が三匹誕生。都合七匹。

(4月)

●仔猫に命名。松岡は“天”、村田は“マクシミリアン”、森下は“ピー”、木村が“ネコちゃん”。

(5月)

●ブロックハウスに北里大の殿川朝子入居。岡田、田辺が出居。

(1002号より)

★

「みんな若いなあ…」と、昨日も書いた「若さ」をここでも感じないわけにはいきません。

松岡氏とその周辺の人々ばかりでなく、当時は日本全体が若かった。そのエネルギーが経済成長と文化的活況を生み出していたことは論を俟たず、2022年の社会との落差をいやでも感じます。

ジャパン・ルナ・ソサエティ(に象徴される70年代カルチャー)は、総じて若者らしい稚気に満ちていた…と言って言えないことはないでしょう。でも、今の私にはそれが光り輝いて見えるし、心底羨ましいなあと思います。

どうでしょう、ここで新たに「ジャパン・ルナ・ソサエティ」を名乗るのというのは?

「ジャパン・ルナ・ソサエティ」はたぶん商標登録もされていないし、名称独占の対象でもないでしょうから、そうしても罰は当たらないんじゃないでしょうか。

キリスト教の中には、我々がふつうにイメージする「見える教会」とは別に、霊的で永遠に存在する「見えない教会」の存在を主張する教派があります。ジャパン・ルナ・ソサエティも、いわば「見えない協会」として常に存在し、あなたも、私も、彼も、彼女も月を愛する人はその普遍的な会員なのだ…と考えてみてはどうか?

(この項おわり)

【2022.10.27付記】

当初は記事の末尾に、さらに短い文章と画像が置かれていましたが、内容に事実誤認があったので、削除します。

最近のコメント