新暦誕生(後編) ― 2022年12月06日 20時45分30秒

昨日の記事の冒頭で、明治6年(1873)に日本中がいっせいに新暦に切り替わった…と書きました。でもそれはウソです。いや、ウソとは言いませんが、事実はかなり様子が違いました。以下、渡辺敏夫氏の『日本の暦』(雄山閣、昭和51)からの引用や孫引きをまじえつつ、状況を確認しておきます(以下、〔 〕内は引用者)。

★

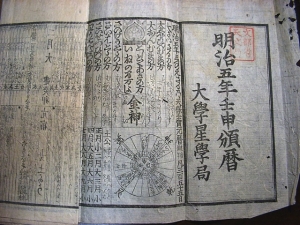

改暦の前年、明治5年(1862)の暦は、「大学星学局」という、いかにもアカデミックな名の下に出版されましたが、暦の内容は江戸時代そのままで、その年の方角の吉凶とか、日々の暦注がこまごま入っていました。

それが、明治6年の最初の太陽暦では、すっぱりそういうものが消えて、新時代の面目を施したのは確かです。ただ、昨日も見たように、そこには旧暦の日付や干支、それに二十四節気も併記されていました。まあ、これは制度の切り替えによる混乱を少なくするための当然の配慮でしょう。

ただ、政府としてはこの「激変緩和措置」はあくまでも一時的なもので、明治6年3月に文部省が定めた「頒暦規則」では、「明年ノ暦ヨリ太陰暦合刻可相止事」と明記されていました。要するに旧暦併記は1年限りということです。

しかし、同じ年の10月に、それをひっくり返す通達が文部省宛てに発せられます。来年、明治7年(1874)の暦の体裁も、本年と同様にせよというのです。「これは急に太陽暦だけにすると、人民のまどいもはなはだしく、太陰暦記載廃止は時期尚早ということから太陰暦も合刻ときまったものである。」(渡辺上掲書、p.140)

この措置はずるずるとその翌年も、そのまた次の年も続きました。

文部省としては、このままではいつまでたっても庶民が太陽暦になじまないので、早く太陰暦の合刻をなくしたい、妥協案として「二分二至等人民習慣ノ呼称ヲ以テ比較表ヲ暦末ニ附録」するというのはどうか?という提案を、明治8年(1875)の段階で提出しています。

それを内務省が審議し、さらに政府左院(明治初期の立法議決機関)でも議論が行われました。しかし結論は「〔文部省の〕伺ノ趣ハ詮議ノ次第有之当分難聞届候事」というものでした。政府自身も「まあ当分は無理だね」と考えたわけです。

そう考えたのは、内務省の答議書にあるとおり、「本邦細民」は「彼文明各国ノ人民ト日ヲ同シテ論スヘクンヤ」、日本の民衆はまだまだ文明諸国の民とはレベルが違うんだ、だから太陽暦の優れていることも理解できなかろう…という、ずいぶんな認識が背景にあり、その上で「農夫ノ耕耘漁郎ノ潮候其季節時限ヲ探知スル益不便ヲ訴フルニ至ラン歟〔か〕其稼業ノ障碍タル亦尠々ナラサル也」、つまり太陰暦をなくしてしまうと、農民漁民の仕事に実際上の障りがあるし、「仮令〔たとい〕比較表ヲ附記スルモ忽チ暗夜滅灯ノ思ヒヲ生シ」るだろうと慮ったからでした。

★

ここで面白いのは、翌明治9年(1876)になると、太陰暦合刻を主張していたはずの内務省が、今度は掌返しで合刻の廃止を訴え出たことです。で、その理由は文部省の言い分とほとんど同じです。渡辺氏がそうはっきり書いているわけではないんですが、これは明治9年2月から暦に関する事務一切が、文部省から内務省に移管されたことによるんじゃないでしょうか。つまり、他人の仕事については岡目八目、気楽にいろいろ言えるけれども、それが自分の仕事になると、途端に面倒なことはやりたくなくなるのが人情で、こういうお役人の心理は今も昔も変わらないでしょう。

それに対して法制局は、「遽〔にわ〕カニ陰暦ヲ禁シ候テハ 却テ下民実際多少ノ不便ヲ生シ 当初陰陽合刻ノ御趣旨ニモ相背キ可申歟」――「急に陰暦を禁じては、かえって民衆にとって実際多少の不便が生じるだろうし、そもそも太陰暦を合刻した御趣旨にも反するだろう」――と応答し、最終的な結論は「伺ノ趣難聞届 猶従前ノ儘据置可申事」――「伺いの趣旨は認めがたい。これまでどおり合刻しなさい」というものでした。

なんだかんだ理屈を述べつつ、何年か合刻を続けていると、今度はそれが前例となって、前例主義が顔を出す…。この辺も、常に変わらぬお役所風景という感じがします。

★

結局、太陰暦の合刻が正式に廃止されたのは 明治43年(1910)の暦からです。

太陽暦の開始から実に37年目で、明治もまもなく終わろうという頃合です。

そんなわけで、我が国が明治6年(1863)から太陽暦を公式に採用し、旧暦を廃したのは事実そのとおりですが、旧暦の使用が「禁止」されたわけではなく、むしろ積極的に「公許」されていた時代が長いことを、今回知りました。

コメント

_ 北杜の犬 ― 2022年12月06日 23時42分01秒

37年とは庶民に長く受け入れられてきたものを変えるのは大変な事なのですね。貴重な記録の紹介ありがとうございます。

_ 玉青 ― 2022年12月07日 06時18分36秒

コメントありがとうございます。

37年といえば、新暦誕生とともに生まれた赤ん坊が人の親となり、その子も結構大きくなっている頃ですから、相当な年月ですよね。さすがにその世代ともなれば、学校をはじめ公的生活はすべて太陽暦で育った人たちですから、旧暦廃止にも抵抗感がなかったのでしょう。

裏を返せば、旧暦が深く身に着いた世代が社会の一線から退くまで、それを廃止することができなかったわけで、北杜の犬さんがおっしゃる通り、習慣というものの強固さを改めて感じます。(維新の頃のお役人たちの中にも、案外、旧暦に愛着のある人が少なからずいて、それをなくすことに抵抗したんじゃないかなあ…とも想像します。)

37年といえば、新暦誕生とともに生まれた赤ん坊が人の親となり、その子も結構大きくなっている頃ですから、相当な年月ですよね。さすがにその世代ともなれば、学校をはじめ公的生活はすべて太陽暦で育った人たちですから、旧暦廃止にも抵抗感がなかったのでしょう。

裏を返せば、旧暦が深く身に着いた世代が社会の一線から退くまで、それを廃止することができなかったわけで、北杜の犬さんがおっしゃる通り、習慣というものの強固さを改めて感じます。(維新の頃のお役人たちの中にも、案外、旧暦に愛着のある人が少なからずいて、それをなくすことに抵抗したんじゃないかなあ…とも想像します。)

_ S.U ― 2022年12月07日 18時35分48秒

調べれば、当時のお役人の苦心もわかるものですね。

明治改暦は、どちらに向いてもどちらに転んでも無理難題のムチャクチャだったと言えるのでしょう。

私は、岡田芳朗著の『日本の暦』(昭和47)と『明治改暦』(1994)を参照しました。前者は、渡辺著と同題ですが、もちろん別著です。敢えてスッパリ分けると、渡辺さんは天文学者、岡田さんは暦文化研究者ですね。

岡田著『明治改暦』にも明治8年の文科省と内務省と太政官左院の三つ巴の細民小民への愚痴は引用されています。しかし、それだけでなく、岡田氏の両著には、これに絡む反発と暴動についても書かれていました。新暦に対して暴動?と穏やかでない雰囲気ですが、実際は、同時期に出された、学制、徴兵制、キリスト教解禁などの改革と一緒に改暦がヤリ玉に上がったようです。改革はみんな一緒くたに憎いということでしょう。私が考えるに、当時、西南戦争まではいつ武士の残党が武力行使するかわからない情勢だったのに、これで農民が徴兵制反対でストライキでも起こしたらたいへんということで、せめて彼らが問題にした旧暦合刻の存続だけでもと政府が譲歩したのではないでしょうか。それでも、改暦の最初の勢いが急すぎたようで、岡田氏は『日本の暦』で、「改暦の強行が結果として太陽暦の普及を遅らせたとも考えられる」とまで書いています。譲歩しすぎたということでしょうか。

明治改暦は、どちらに向いてもどちらに転んでも無理難題のムチャクチャだったと言えるのでしょう。

私は、岡田芳朗著の『日本の暦』(昭和47)と『明治改暦』(1994)を参照しました。前者は、渡辺著と同題ですが、もちろん別著です。敢えてスッパリ分けると、渡辺さんは天文学者、岡田さんは暦文化研究者ですね。

岡田著『明治改暦』にも明治8年の文科省と内務省と太政官左院の三つ巴の細民小民への愚痴は引用されています。しかし、それだけでなく、岡田氏の両著には、これに絡む反発と暴動についても書かれていました。新暦に対して暴動?と穏やかでない雰囲気ですが、実際は、同時期に出された、学制、徴兵制、キリスト教解禁などの改革と一緒に改暦がヤリ玉に上がったようです。改革はみんな一緒くたに憎いということでしょう。私が考えるに、当時、西南戦争まではいつ武士の残党が武力行使するかわからない情勢だったのに、これで農民が徴兵制反対でストライキでも起こしたらたいへんということで、せめて彼らが問題にした旧暦合刻の存続だけでもと政府が譲歩したのではないでしょうか。それでも、改暦の最初の勢いが急すぎたようで、岡田氏は『日本の暦』で、「改暦の強行が結果として太陽暦の普及を遅らせたとも考えられる」とまで書いています。譲歩しすぎたということでしょうか。

_ 玉青 ― 2022年12月08日 06時07分09秒

お調べありがとうございます。

>改革はみんな一緒くたに憎い

坊主憎けりゃ…という感じですが、社会の転変でわりをくった人にとっては、新暦もまた新時代の象徴として、苦々しい憎悪の対象になったことでしょうね。まあ、公平に見れば、同時期に発布された徴兵制の方が庶民にとっては一層の大問題で、それに比べれば改暦の件はまだしも…といった感じかもしれませんが、それにしても戸惑いは大きかったことでしょう。動揺する社会を前に、「せめて暦ぐらいは譲歩して、できるだけ穏便に…」と政府が考えても無理からぬことです。

ときに手元の『明治世相編年辞典』をパラパラやったら、農漁村の苦労は知らず、町場の庶民にとっては、改暦による「狂った季節感」が何といっても印象深く思えたようで、次のような狂歌が収載されていました。

春は雪夏の初めに花盛り秋の納涼に冬のお月見

桜咲く頃は初夏新玉の年の始は冬の中なり

年賀状に「新春おめでとうございます」と書くときなどに、この感覚が今でもふと甦る気がします。

>改革はみんな一緒くたに憎い

坊主憎けりゃ…という感じですが、社会の転変でわりをくった人にとっては、新暦もまた新時代の象徴として、苦々しい憎悪の対象になったことでしょうね。まあ、公平に見れば、同時期に発布された徴兵制の方が庶民にとっては一層の大問題で、それに比べれば改暦の件はまだしも…といった感じかもしれませんが、それにしても戸惑いは大きかったことでしょう。動揺する社会を前に、「せめて暦ぐらいは譲歩して、できるだけ穏便に…」と政府が考えても無理からぬことです。

ときに手元の『明治世相編年辞典』をパラパラやったら、農漁村の苦労は知らず、町場の庶民にとっては、改暦による「狂った季節感」が何といっても印象深く思えたようで、次のような狂歌が収載されていました。

春は雪夏の初めに花盛り秋の納涼に冬のお月見

桜咲く頃は初夏新玉の年の始は冬の中なり

年賀状に「新春おめでとうございます」と書くときなどに、この感覚が今でもふと甦る気がします。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

最近のコメント