アトラスの後姿 ― 2023年11月05日 09時38分53秒

1つ前の記事の冒頭で、何か身辺多忙的なことを書きました。

まあ、それは嘘ではないにしろ、でもこのところの自分の状態を振り返ると、それ以上に鬱っぽかったなあ…と思います。ちょっとしたことがひどく億劫に感じられました。

でも、その一方でモノはせっせと買っていて、むしろ精力的と言ってもいいぐらいだったので、そこだけ見ると、むしろ躁っぽいなと思ったり…。躁と鬱が混ざることもあるのかどうかは知りませんが、まあ何にせよ心のバランスを欠いた状態でした。

★

さて、最近の買い物から。

現在、世界最古の天球儀として知られるのが、ローマ時代の2世紀半ばに作られたアトラス神像(「ファルネーゼ・アトラス」)がかついでいる天球儀で、天球儀単体で「ファルネーゼ天球儀(Farnese Globe)」とも呼ばれます。

(ファルネーゼ・アトラス。https://en.wikipedia.org/wiki/Farnese_Atlas)

紀元2世紀というだけでもずいぶん古いですが、当然のことながら、この像の背後にはさらに古いギリシャ以来の伝統が存在するわけで、往時の星座神話の世界や、その後に発展した古代の天文学が、(文字のみならず)こうした具体物によって確固とした輪郭を与えられているという点で、この像の価値には計り知れないものがあります。

16世紀のファルネーゼ枢機卿の邸宅に置かれていたことで、その名を得たファルネーゼ・アトラス―― 今はナポリ国立考古学博物館に収蔵されているその像を、天文古玩趣味の徒としては、ぜひ一度見たいのですが、なかなかナポリも遠いので、ここではこんなモノで臨場感を味わおうと思いました。

フランス東部の小さな町から届いた、19世紀後半のステレオ写真です。

今ならファルネーゼ・アトラスの鮮明な画像はいくらでも見られますが、この角度からのものは比較的珍しいでしょう。人間の心は後姿に表れるといいますが、神様も同じことで、その後姿にアトラスの懊悩が、いっそう滲んで感じられます。

そして、必然的にフェルネ―ぜ天球儀の背後も目にする機会は少ないはずです。

それに何と言っても、これは150年前の「その場」の空気を写し込んだ写真であり、19世紀人の目を通して見た像だ…というところが、すこぶる貴重です。

ちなみに発行元は、1852年、フィレンツェで設立された世界最古の写真会社、Fratelli Alinari 。フラッテリ・アリナーリとは「アリナーリ兄弟社」の意味で、ロムアルド、レオポルド、ジュゼッペのアリナーリ家の3兄弟が創始したことに由来します。なお、ここでいう写真会社というのは、撮影機材メーカーとは別に、自前の撮影スタジを構え、写真撮影を請け負い、その写真を販売していた会社のことをいいます。

孔雀石の地球 ― 2020年12月14日 06時54分14秒

昨日は久しぶりに休日らしい休日でした。

「せっかくの休日なんだから…」と聞いて、次にどんな言葉を連想されますか?

「たまった家の仕事を片付けよう」と思うのか、それとも「のんべんだらりと過ごそう」と思うのか? 私の場合、気持ちは前者ですが、実際の行動は大抵後者です。昨日も、結局一日ダラダラと過ごしていました。

有限の人生を無駄に過ごすのは勿体ない気もしますが、ややもすると人間ダラダラしたがるのは、そうすることが人間にとって必要だからで、これは決して無駄ではないのでしょう。(突き詰めて考えれば、人生そのものが無駄だとも言えます。)

…と誰にともなく言い訳しつつ、ブログも放置しっぱなしでは良くないので、何か書いてみます。といっても小ネタです。

★

以前登場した、手元のアーミラリー(画像は再掲)。

■魅惑のアーミラリー・スフィア(中編)

その素性は、上の記事で十分書いたように思ったのですが、新しい発見は日々あるものです。今回知ったのは、このアーミラリーを彩る緑の地球、すなわち孔雀石(マラカイト)を削り出した、中心の小球の由来です。

私は「緑の地球」というおなじみのフレーズに触発された、作者ノーマン・グリーン氏のちょっとした思いつきだと考えていました。他のアーミラリーだと、ここに真鍮や銀の小球がはめ込まれていることが多いからです。(あるいは、Greeneという姓に掛けた機知かな…と思ったりもしました。)

でも、マラカイトの小球をはめ込んだ例は、古いアーミラリーにもあって、これはグリーン氏の独創ではありません。というよりも、そういう先例にならって、グリーン氏は自作にトラディショナルな趣を与えるため、進んで孔雀石を選んだのでしょう。

その先例として目に付いたのは、イギリスのサイエンス・ミュージアム・グループ・コレクションに属する以下の品です(実際の所蔵先はロンドンの科学博物館)。

(1648年にイタリアで作られたアーミラリー・スフィア。Science Museum Group Collection 【LINK】 より)

(同上拡大)

そういことを知ってみると、これまでちょっと浮いて感じられた緑の玉が、にわかに威厳を帯びてきたりするので、人間の目と心は案外いい加減なものです。

星座スタンプ ― 2020年06月13日 08時34分36秒

星座にちなむ小物というと、こんなものを見つけました。

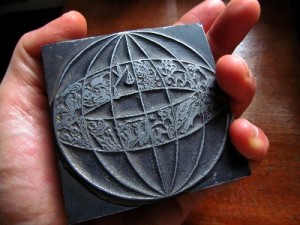

黄道12星座をデザインした、天球儀風の印刷ブロックです。

小物といっても、たてよこ8cm近くあって、印刷ブロックとしては結構大きいです。

おそらく1920~30年代の品。売ってくれたペンシルベニアの業者さんは、廃業した印刷屋の在庫をごそっと買い取ったらしく、他にもインクまみれの古い印刷ブロックを、たくさん売りに出していました。

刷り上がりのイメージ(左右とネガポジを反転)。

気になるのは、これを「何」に使ったかです。

もちろん印刷するために使ったわけですが、その刷ったものの用途は、はたして何であったか? まあ、普通に本の挿絵かもしれないんですが、ひょっとしたら、星占い用のシートを印刷するのに使ったのかな?…という想像もしています。

以前登場した、ホロスコープ用印刷ブロック【元記事】と似た感じを受けるからです。

(右側に写っているのがそれ。以前、記事を書いたときは、占星術師が手元でポンポンと捺して使うのだと考えましたが、これも町の印刷屋さんに一気に刷ってもらった方が便利そうです。)

上の想像の当否はしばし脇に置いて、なかなか素朴で愛らしい品です。

水の惑星 ― 2019年06月12日 18時57分14秒

梅雨本番です。

ありふれた光景ですが、紫陽花が雨に濡れている風情なんかは、やっぱり好いですね。

考えてみれば、雲が空を走り、大量の水が空から落ちてくるなんて、ずいぶん不思議な現象です。私はその景色を、これまで幾度目にしたのでしょうか?

調べてみると、年間降水日数は、関東や中部だとだいたい100日前後です。この中には雪の日も含まれ、また1ミリ未満の降水日は勘定に入ってませんが、まあ大雑把に言って、私はこれまでの人生で、5千回か6千回の雨を目撃した計算です。多いようでもあり、少ないようでもあり。

★

透明なガラスに描かれた青い地図がさわやかな幻灯スライド。

黒枠に金の星のワンポイントも洒落ています。

ピッツバーグのスティエレン光学社(Stieren Optical Co.)が、20世紀初頭に売り出したもの。

これが何かというのは、裏面のラベルに書かれています。

「Land and Water Hemisphere」、すなわち「陸半球と水半球」。

地球の陸地は、巨大なユーラシア大陸がある分、明らかに南半球より北半球に偏在していますが、地球儀をいろいろな角度から眺めると、さらに陸地の割合の多い半球と少ない半球に分割できることに気付きます。それがすなわち陸半球と水半球です。

満々と水をたたえた水半球。

そして、精いっぱい陸地を取り込んだ陸半球でも、較べてみると、やっぱり海洋面積のほうが、陸地の面積よりも広いのだそうです。この星は何といっても水の惑星です。空から絶え間なく水が降ってくるのも、ある意味当然なのでしょう。

一面にあふれる青い光。

時には梅雨がうっとうしく感じられる折もありますが、水の惑星の住人として、今年はこの涼しげな水の色を眺めながら、せいぜい水に親しもうと思います。

ペーパー・アーミラリー ― 2019年01月06日 13時17分48秒

わが家には、れっきとしたアンティークの仲間入りをしつつあるアーミラリーも、ちゃんとあります。昨日まで問題にしていた「実用性」があるのか無いのか、そこが微妙なところですが、可憐であることは間違いありません。

(1911年創業で、バルセロナに今も続くセイズ・バラール(Seix Barral)社が出したアーミラリー。著者はエスコラピオス修道会のホアン・カンプ神父。)

(1876年~1958年までマドリードで営業した、これまた老舗のカリェハ(Calleja)出版社の「工作シリーズ」の1つ。作画はエルムアとありますが伝未詳。)

いずれも1930年代ごろに、スペインで発売されたものです。

紙製のパーツを抜いたり切ったりして組み立てる、子供向けの品で、こういう素朴な組み立て玩具は、日本も含め世界中にあったと思いますが、モノがアーミラリーという点は、さすがは名だたる海洋帝国の子孫と思わしむるものがあります。

それにしても、細部の絵がいちいち可愛いですね。

カリェハ社の方は全体が四つ折りになっていて、広げると「懐かしい鮮やかさ」とでも言うべき色合いが、パッと目に飛び込んできます。

実用性はちょっと疑問にしても、これらは子供たちの夢をはぐくもうという姿勢において、やっぱり「真面目」なんだと思います。

完成したアーミラリーを手にした子供たちの目の輝きが浮かぶようです。

でも、現実の1930年代のスペインは、左右両派の激しい内戦と、それに続くフランコ独裁政権の成立という、国全体が大きく揺れた暗い時代でしたから、子供たちの夢と目の輝きがその後どうなったのか、少なからず危ぶまれます。

魅惑のアーミラリー・スフィア(後編) ― 2019年01月05日 10時54分02秒

ノーマン・グリーン氏が制作した「真面目な」アーミラリー。

でも、そこにはちょっと真面目さとは異質の要素が混じり込んでいます。と言って、それはグリーン氏の罪ではありません。実はこのアーミラリー、グリーン氏が産み落としたオリジナルの姿から少しく改変されていて、オリジナルはこんな姿をしていました。

(購入時の商品写真)

改変したのは他ならぬ私です。オリジナルの黒大理石の台座が、どうも天文用具っぽくないように感じたのと、床に直置きすると丈が低すぎるので、思い切って台座部分を取り換えることにしました。

脚部は、以前登場したコペルニカン・アーミラリーの流用です。勢いに任せて購入したものの、その後ちょっと持て余し気味だったので、この機会に思い切って後進に道を譲ってもらいました。

パーツの接合部はいずれもネジ式なので、最初はどちらか一方の支柱をそのまま生かして、異径ネジをつなぐ変換アダプターを噛ませれば楽勝と思いました。でも、どうもネジ山の規格が特殊らしくて、アメリカンサイズも含め、既存のサンプル中に適合するものが見つからず、この案は廃案に。

途方に暮れましたけれど、ここまで来たら後には退けません。手元にある小っちゃなヤスリと金ノコだけで、果敢にこの難仕事に挑みましたが、その辛苦たるや。火縄銃の国産化に挑んだ戦国時代の鉄砲鍛冶もかくやと思わしむるものでした。

…と、多少話を膨らませていますが、何せ接続部の最要所を切削する荒業なので、作業をいったん始めたら最後、二度と両者を元の姿に戻すことはできません。その緊張感に耐え、すべてが首尾よく行ったときは本当に嬉しかったです。

私の死後、このアーミラリーを手された方は、過去にそんな愚かしい苦労をした人間がいたことを思い起こして、できれば大切にしてほしいと祈るばかりです。

魅惑のアーミラリー・スフィア(中編) ― 2019年01月04日 18時08分19秒

インド製やイタリア製、さらには目盛環のない純粋な装飾オブジェとしてのアーミラリーなんかも、私はこれまで一通り手元に置いて眺めていました。でも、やっぱりどこか物足りない感がありました。

(Bruce Stephenson他(著)、『The Universe Unveiled』、Cambridge Univ. Press、2000より)

本を開いても、ネットを見ても、華麗なアーミラリーが目に飛び込んでくる状況では、目の前の品を物足りなく思うのも当然です。(そして、見るだけでは満足できないのが、私の弱点です。)

とはいうものの、ミュージアムピースを手にすることは、まったくの幻想にすぎませんから、そこに何か工夫がなければなりません。私が強く思ったのは、ルネサンス貴族の奢侈は求めない代わりに、ひとつ「真面目な」アーミラリーが欲しい…ということでした。

「真面目な」アーミラリーというのは、作り手の本気具合を言います。

作り手自身が、「所詮これは飾り物だからね…」とつぶやきながら作っているような品は、どこか不真面目です。アーミラリーを実際に使うかどうかはともかく、使おうと思えば、実用にもなるぐらいの精度のあることが、ここでは重要です。

具体的にいうと、例えば目盛りの律義さ。天文機器が実用になるかどうかは、この目盛の精度にかかっていて、昔の儀器職人は目盛の罫書きに心血を注いだものらしいです。

インド製アーミラリーも悪くはないですが、以前も書いたこういう不真面目さがあるし、「STANLEY, LONDON」とか、ことさら人を惑わすような刻印を入れているのは、やっぱりよろしくないです。

★

現在でも、真面目にアーミラリーを作っているメーカーは、寥々ながら確かにあります。でも、アンティークほどではないにしろ、それらもなかなか高価で、手を出しかねていました。そんなときに出会ったのが、この銀白のアーミラリーです。

全体の高さは約49cm、素材はおそらくピューター(錫合金)でしょう。

マラカイト(孔雀石)を削り出して作った緑の地球を除けば、華麗さとはほど遠い、手堅く実直な印象があります。目盛の律義さを見ても、その生真面目さが分かります。

これはもちろんアンティークではなくて、現代の作品です。作者はカリフォルニア州バークリー在住の金工作家、ノーマン・グリーン(Norman Greene)氏。

氏は1971年に大学で電気工学を修めた後、すぐに工芸の世界に入ったそうですから、現在、御年70歳ぐらい。氏の制作対象は、主にパズルリング――一見ふつうの指輪だけれど、あちこちひねると知恵の輪のように分解することができる指輪――で、それと並行してアーミラリーやアストロラーベのような天文機器も手掛けている、そんな作家さんです。

■グリーン氏のWEBサイト

Puzzle Rings made by Norman Greene ㏌ Berkeley, CA

Puzzle Rings made by Norman Greene ㏌ Berkeley, CA

ただ、私はこれを正規のルートで氏から直接求めたわけではなく、やっぱりeBay経由で入手したので、作られたのは結構前のようで、たぶん1980年前後と想像します。

氏のページで現在販売されているアーミラリーとデザインが異なるのは、そのせいもありますが、ここで大急ぎで付け加えないといけないことがあります。

(いったんここで一息入れます。この項さらに続く)

魅惑のアーミラリー・スフィア(前編) ― 2019年01月03日 10時49分30秒

天文古玩の初心に立ち返って、天文アンティークの話。

ツイッターで、何か耳よりの情報を求めて、「天文 アンティーク」で検索することがあります。昨年の秋から冬にかけては、「黒猫堂/魅惑の天文アンティーク」という商品が、一部で話題になっていました。

これはドールサイズのアイテムから構成されたフィギュア商品で、天文アンティーク以外にも、いろいろなセットがシリーズ化されていましたが、天文アンティークに関して言うと、世界地図、方位磁針、望遠鏡、天文古書、それにアーミラリー・スフィアの5つのアイテムで1セット。

自分でこの玩具を買ったわけではありませんが、「天文アンティーク」という言葉で、現在一般に何がイメージされているのか、それが窺える点に興味をおぼえました。私的に高ポイントなのは、アーミラリー・スフィアの存在(長ったらしいので、以下「アーミラリー」と呼びます)。私もアーミラリーに対しては、天文アンティークの横綱的イメージがあるので、それが玩具界にまで浸透しているのが、非常に頼もしく思えました。

★

でも、収集という点から言うと、アーミラリーは非常な難物でもあります。

前にも書いたように、アーミラリーは今でもたくさん売られています。

アメリカだと、たぶんホームセンターのガーデニングコーナーに行けば、ずらっと並んでいるはず。でも、それらは名前は同じアーミラリーでも、本来の天文用具としてのアーミラリーとはずいぶん違うものです。

(庭の添景としてのアーミラリーの例。eBayの商品写真から寸借)

アーミラリーがまじめに天文用具として作られ、活用されたのは、たぶん18世紀まででしょう。それ以降のアーミラリーは、もはや天文用具というよりも、純粋な「装飾品」になってしまいました。まあ、いつの時代も例外はあるでしょうが、一般の趨勢としてはそうで、庭の置物としてのアーミラリーは、その最たるものです。

(この辺の事情は一寸石灯籠と似ています。石灯籠というのも、最初は立派な実用の具だったはずですが、いつのまにか庭の飾り物と化して、それが灯火具だったことすら忘れかけています。)

結局、「本物」のアーミラリーを買うということは、18世紀以前のアンティークを買うことに他ならず、それは必然的にすこぶる高価であり、貧者の立ち回る余地はありません。

★

しかし、需要のあるところに供給あり。

古作を模したリプロやレプリカが、これまた行くところに行けば、大量に売られています。

その主産地はインドで、上のフィギュアがモデルにしたのもそうでしょうが、インド製の真鍮製アーミラリーは、ネットを通じて数千円で買うことができます。当然のごとく私も買いましたし、このブログの最初の方にも登場済みです。

(ネットで見かけたイタリア製のアーミラリーの例)

イタリア勢も、いまだ一部では健在ですが、こういう西洋民芸っぽい味わいの「擬アンティーク様式」の品が、ひどく好まれた時代があります。20世紀前半、あるいはもうちょっと引っ張って1970年代ぐらいまでだと思いますが、日本だと暗い喫茶店の片隅によくこういうのが置かれていたイメージがあります。この手のアーミラリーも、現在ネットオークションでは数千円で取引きされているようです。

★

しかしです。私の中のもう一人の自分は、どうしてもこれでは満足できないのです。別にアーミラリーを使って本気で天文活動をするわけではないにしろ、安価な土産物めいた品ではない、「真面目な」アーミラリーが欲しい…そんな思いが、ずっと潜在していました。

その顛末を以下に書きます。

(この項つづく)

カボチャ天球儀 ― 2018年11月26日 06時47分57秒

ブログは休止しても、相変わらずモノは遠慮なしに買っているので、ときに珍妙な思いに打たれることがあります。先日も、「うーむ、これは…」と心の中で大いに唸りました。

★

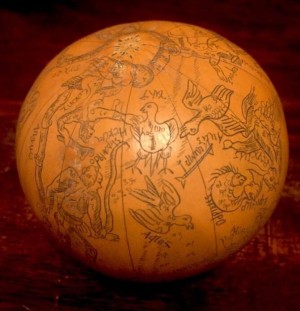

今日も過去記事の後追いですが、2年前、こんな珍妙なものを見つけました。

■何だか分からないけどスゴイ天球儀

何がスゴイかというと、モノが小さなカボチャを使った天球儀だったからです。

(画像再掲)

これをeBayに出品していたのは、アメリカのワシントン州にあるガラクタ屋さんみたいな店で、店主氏も「何だか分からないけどスゴイでしょう」と、自信があるんだか、ないんだかはっきりしない口調で、宣伝に努めていました。仕入れてはみたものの、彼にも結局最後まで正体不明のままだったのでしょう。

で、当時の私は「まさか、カボチャの天球儀を作る専門の職人がいるわけもないし、手先の器用な人が手慰みにこしらえたんだろう」と、軽く考えていました。

(同)

★

ところがです。

つい先日、カボチャで作られた天球儀の2例目を目にしました。

場所はワシントン州じゃありません(ワシントン州というのは、ワシントンD.C.とは関係なくて、合衆国の西北端、カナダと境を接するアメリカでも一番隅っこの州です)。今度は何とフランスのパリです。

(商品写真を寸借)

大きさは直径5センチで、アメリカのものと同一。

そして、星図のタッチもどことなく似ています。

フランスの売り手氏――彼もまた何でも商うブロカント屋のようです――の口上の根拠は不明ですが、彼は「18世紀の後半から19世紀前半に作られたものだ」と、自信満々に語っていました。

(同)

いずれにしても、カボチャの天球儀が、遠く離れたワシントン州とパリに出現したということは、私の想像のはるか上を行く「カボチャで天球儀を作る専門の職人」が、やはりどこかにいたことを窺わせます。

★

しかも、いっそう謎めいていることに、アメリカのカボチャは“普通の天球儀”、すなわち天球にちりばめられた星々を、神の視点で宇宙の外から眺めた構図になっているのに、今度のフランスのカボチャはその「裏焼き」で、人の視点で地上から眺めたのと同じ姿に描かれています(注)。

(手元にある「普通の天球儀」の星座絵)

(フランス版。大熊、小熊の向きが普通と逆です)

同じ職人、あるいは職人集団が制作していたら、こういうことは普通起こらないと思うのですが、彼(彼ら)は顧客のニーズに応えて、多彩なカボチャ天球儀を手掛けていたのでしょうか? 果たしてカボチャ天球儀の一大生産拠点はどこか? それはどんな客を相手に売られていたのか? 買った客は、いったいカボチャ天球儀を何に使ったのか?

――謎は深まるばかりですが、いつか3例目、4例目が見つかったら、その謎も解けるかもしれません。

私の現時点での想像は、日本のひょうたん細工みたいに、かつて欧米のどこかに、農閑余業としてカボチャ細工を手掛け、土産物として売る村があった…というものです。もちろん、彼らは天球儀専業ではなかったと思いますが、天球儀がファッショナブルな時代にあって(19世紀以前)、意外にカボチャ天球儀は、都会の人に受けたのかもしれません。

ちなみにアメリカのカボチャは、即落価格70ドルでずっと店ざらしになっていましたが、その後めでたく売れました。フランスのカボチャは、1ユーロからスタートしてグングン値を上げ、最終的に122ユーロ、日本円で1万5千円余りで落札されました。カボチャ天球儀は、現代にあっても意外に需要があるようです。(もちろん、買ったのは私ではありません。)

------------------------------------------

(注)こうした「人間中心主義的天球儀」の不思議さについては、以前も書きました。

■水色天球儀の秘密

アンティーク天球儀の似姿を求める ― 2018年03月24日 20時52分20秒

さて、エミルトン氏の部屋を後にして、自分自身の部屋に戻ります。

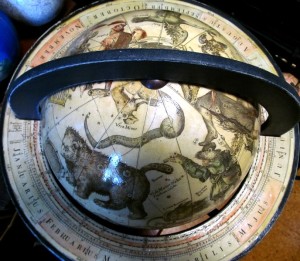

この「驚異の小部屋」で、最近少なからず存在感を発揮している(小部屋を圧迫している)のが、この天球儀です。

どうです、なかなか立派でしょう。

ニス塗りの加減も、古風な淡彩も、真に迫っています。

もちろん、これは本物のアンティークではなしに現代の複製品で、イギリスの作り手から買いました(彼はこういう品を一人でコツコツ作っているようでした)。印刷も精細で、これぐらい間近で見ても、破たんがありません。廉価なわりには、よくできています。

この天球儀で特徴的なのは、うしかい座がよく見るギリシャ風の半裸ではなくて、やけにあったかそうな北方衣装を着込んでいることです。その辺を手掛かりに調べてみると、大元はオランダのヨドクス・ホンディウス父子(父子ともに同名のJodocus Hondius。父は1563-1612、息子は1594/5-1629)が、1601年に制作した天球儀で、それをさらにイタリアのジュゼッペ・デ・ロッシ(Giuseppe de Rossi、生没年未詳。17世紀前半の人)がコピーした製品を複製したもののようです。

ロッシは商才にたけた人で、ホンディウスのオリジナルが、今やきわめて稀なのに対して、ロッシのコピー版は大量に売れたおかげで、アンティーク市場にも定期的に現れる…ということが、E. Dekker & P. van der Krogt の『Globes:From the Western World』(1993)に書かれていました。

天球儀本体はそういう次第として、ちょっと気になったのは、この架台です。一応それらしく時代付けしてありますが、どうもデザインが19世紀っぽくて、17世紀の天球儀には合わないような気がしました。でも、これもデッカーとクロフトの上掲書を見たら、下のような写真が載っていて、当時、既にこういう一本足(というか、台輪を1本のピラーで支える方式)の架台があったようです。

(ロッシが1610年代に売り出した地球儀・天球儀。中央のものが、ちょうど手元の品と同じ図像を貼り込んだ天球儀です)

★

博物館のガラス越しにホンモノを眺めて溜息をつくよりは、よくできたリプロを手元に置いてクルクル回す方がまさる…かどうかは、個人の価値観によるでしょう。ただ、いかにロッシの天球儀の現存数が多くても、17世紀の本物となれば、やっぱり百万円単位の世界になってしまうので、実際にクルクルしようと思えば、こうしてリプロに頼る他ありません。残念といえば残念ですが、ここぞ人間のイマジネーションの使いどころかもしれませんね。

最近のコメント